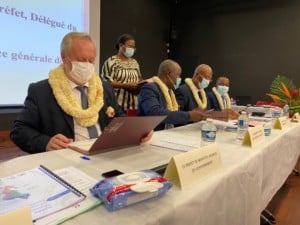

Vendredi matin s’est tenu le second comité de pilotage sur la piste longue au sein de l’hémicycle Younoussa Bamana. Le préfet Jean-François Colombet a confirmé à la sortie de la réunion la réalisation de cet ouvrage d’État avec un début des travaux prévus en 2023. Reste encore à déterminer les matériaux utilisés, le mode d’acheminement ainsi que le profil et la longueur de la piste.

À la sortie du second comité de pilotage sur la piste longue de vendredi dernier, auquel les médias n’ont pas pu – malheureusement – assister, tous les journalistes restent sur leur faim. À quoi s’attendre du point presse tenu par Jean-François Colombet, le préfet de Mayotte ? Un énième effet d’annonce ou un calendrier préétabli avec des chiffres et des dates ? « Malgré les difficultés auxquelles ont dû faire face les services de l’État, pour faire avancer ce projet, nous n’avons perdu aucun délai sur le programme de réalisation », introduit le délégué du gouvernement. Mieux encore, le locataire de la Case Rocher assure le lancement par la direction générale de l’aviation civile de tous les marchés. Voilà du concret à se mettre sous la dent !

Première information et non des moindres : le profil du futur ouvrage « sera définitivement arrêté en octobre 2021 ». Un laps de temps indispensable qui correspond à une phase dite de consolidation du dossier, « complexe sur le plan technique et juridique », pour mener à bien tous les travaux préparatoires et ainsi « éviter les erreurs que d’autres ont pu commettre ». En ligne de mire, sans le nommer directement, le projet pharaoïnique de la nouvelle route du littoral à La Réunion… À l’arrêt depuis plusieurs mois. Pas question d’envisager un tel dénouement.

La piste convergente privilégiée

Le mystère demeure donc, même si « tous les experts ont en tête les conclusions du débat public qui a déjà eu lieu ». Vu l’importance de la population à proximité de l’aéroport, un scénario s’avère « très, très, très privilégié ». À savoir la piste convergente, qui permettrait d’autant plus de ne pas impacter le trafic aérien durant le chantier. Reste encore à décider de sa longueur, 2.500, 2.600 ou 2.800 mètres, en fonction de la prise en compte des conditions météorologiques et des caractéristiques techniques des appareils susceptibles de se poser sur le 101ème département. Dans l’optique que « tous les gros porteurs – l’A330neo, l’A350-900 et le 787 – puissent atterrir à Mayotte et redécoller sans escale en direction de Paris ».

Bien avant d’envisager ces conclusions, il faut déterminer les gisements de matériaux mobilisés. Là encore, plusieurs options sortent du lot, dont certaines sont propres au territoire. Comme l’exploitation de carrières existantes et celles à venir, le recyclage de déchets issus du BTP avec une approche environnementale ou encore des solutions lagunaires. « Nous avons besoin de remblais et de granulats pour remettre à niveau et réaliser la piste », souligne Jean-François Colombet, qui indique une décision d’ici « à peine 2 mois ». Sans oublier la question des modes d’acheminement, puisqu’il n’apparaît pas concevable d’imaginer la circulation quotidienne d’une barrière de camions pendant 3 ou 4 ans à travers les villages. Une chose est sure, ils devront « préserver le milieu naturel et la tranquillité des habitants ». D’ailleurs, les autorités veulent jouer la carte de la transparence. Comme en témoigne la poursuite de la concertation publique avec Renée Aupetite, garante de la commission nationale du débat public, dont le rôle consiste à faire en sorte que toutes les procédures menées par le maître d’ouvrage soient accessibles aux élus et au public.

Un montant de 250 millions d’euros… affiné

La dernière inconnue réside dans le plan de financement exact. Et sur ce point, le préfet salue les 80 millions d’euros débloqués en séance plénière par le Département il y a de cela quelques semaines. Quid du reste sachant que le coût approximatif est de l’ordre de 250 millions d’euros ? Le montant « sera affiné au fur et à mesure que les études seront rendues », précise-t-il, en assurant que l’État sera au rendez-vous. « C’est au cours d’une réunion interministérielle que [sa] participation sera déterminée précisemment. » Dans ces conditions, le schéma actuel table sur un engagement de étatique de 120 millions d’euros et un apport de l’Europe de 50 millions d’euros.

Peu importe les choix des prochains mois, « la piste longue sera bel et bien réalisée à Mayotte », martèle Jean-François Colombet, comme l’a promis le président de la République, Emmanuel Macron, durant sa visite en octobre 2019. Véridique ? « Les travaux pourront débuter, sauf un aléa exceptionnel, notamment climatique, au tout début de l’année 2023 ! » Sans toutefois connaître la date de livraison… Une réponse peut-être apportée lors d’un nouveau comité de pilotage, qui doit se tenir avant la fin du premier semestre 2021.