Du 7 au 19 décembre 2020, le Comité départemental du tourisme accueille 13 producteurs et artisans locaux pour mettre en valeur leurs produits. Un projet collectif qui vient en complément du marché de Coconi… et permet de se serrer les coudes, après une année chamboulée par la crise sanitaire.

Des bougies parfumées, du bois d’ylang-ylang en stylos bille ou à plume, des poteries en argile… Ce lundi débute la septième édition de l’exposition Made in Mayotte. Pendant quinze jours, 13 structures, entreprises ou associations, présentent leurs produits artisanaux aux visiteurs dans le hall du Comité départemental du tourisme de Mayotte. L’occasion de partir à la chasse aux cadeaux de Noël… mais aussi et surtout de valoriser cette activité locale, souvent méconnue du grand public.

“La plupart d’entre nous travaille un peu caché, dans son atelier, au fond de son jardin”, témoigne Marlène Fraytag, la coordinatrice de l’événement. La gérante de Touch’du Bois s’est elle-même arrangé un petit coin dans sa maison, à Tsingoni, pour fabriquer ses objets en bois. Et cela fait trois ans que l’artisane a décidé de se retrousser les manches pour mettre en place cette rencontre, en partenariat avec le Comité du tourisme.

Un projet collectif

Environ deux fois par an, la quinzaine d’artisans se retrouve donc pour ce rendez-vous devenu incontournable, à des moments clés comme les fêtes de Noël ou les vacances. “À la base, nous nous voyions une fois par mois au marché de Coconi, puis plus rien”, déroule l’organisatrice. “Le fait de s’organiser collectivement et de faire cette exposition, cela nous permet aussi de mieux nous faire connaître”, explique-t-elle. Une façon aussi de se serrer les coudes entre petites mains, car “il y a les moments où ça cartonne, et les autres, où c’est plus compliqué, nous le vivons tous”, décrit Marlène Fraytag. La crise sanitaire aura fait partie de ceux-là…

À la recherche de l’artisanat local

Alors cette boutique éphémère, en plein centre de Mamoudzou, c’est aussi un moment stratégique. Et un petit complément du marché de Coconi, pour ceux qui auraient loupé le coche ce samedi. Le plus ? La variété des produits proposés, issus du travail des agriculteurs comme des artisans. Ici, de la vanille de Mayotte, là du sel de Bandrélé, au fond, des peluches en tissu wax ou des bougies aux parfums de l’île. Il y en a pour tous les goûts ! De quoi séduire une niche d’acheteurs avisés. “Les éditions précédentes avaient connu un réel succès, nous sentons qu’il y a une demande pour de l’artisanat local”, poursuit la spécialiste. Sur les deux semaines, deux journées phares sont prévues, le samedi 12 décembre avec l’intervention de l’exploitation agricole Avice, qui présentera son riz padzi ou ses zestes combava ; et le samedi 19 décembre pour la clôture de l’exposition. Au programme : le traiteur LC proposera alors ses foies gras faits maisons. Miam !

À la rencontre de vos artisans

Du 7 au 19 décembre 2020 au CDTM de 8h à 17h du lundi au vendredi, de 9h à 15h30 le samedi, retrouvez tous les produits des artisans :

- Es Distribution, magasin de souvenirs de Mayotte

- Cadre en folie, artisane couturière

- SMO Cosmétique, fabricant de savons artisanaux

- Lodo Factory, association artisanale de fabrication de bijoux en graines, coco, capsules de canette

- Plan B Couture, artisane couturière

- Terre de Rose, réalisation de bougies, savons

- Saveurs et Senteurs de Mayotte, association de producteurs transformateurs agro-alimentaires, avec la vanille des producteurs de Mayotte, les épices du Jardin d’Imany, et le café et le cacao de l’association Le Banga Cacao.

- Bambous Coco, artisan du bois, marqueterie sur M’bouyou

- Céramique Mayotte, artisane céramiste

- Le Terroir de Mayotte, fabricant de produits agro-alimentaires de Mayotte

- Atelier Aiyam, fabrication artisanale de bijoux uniques en pâte fimo

- YlangCréations, artisane couturière pour accessoires enfant, nourrissons

- Touch’du Bois, artisane, réalisation d’objets en bois de Mayotte, stylos

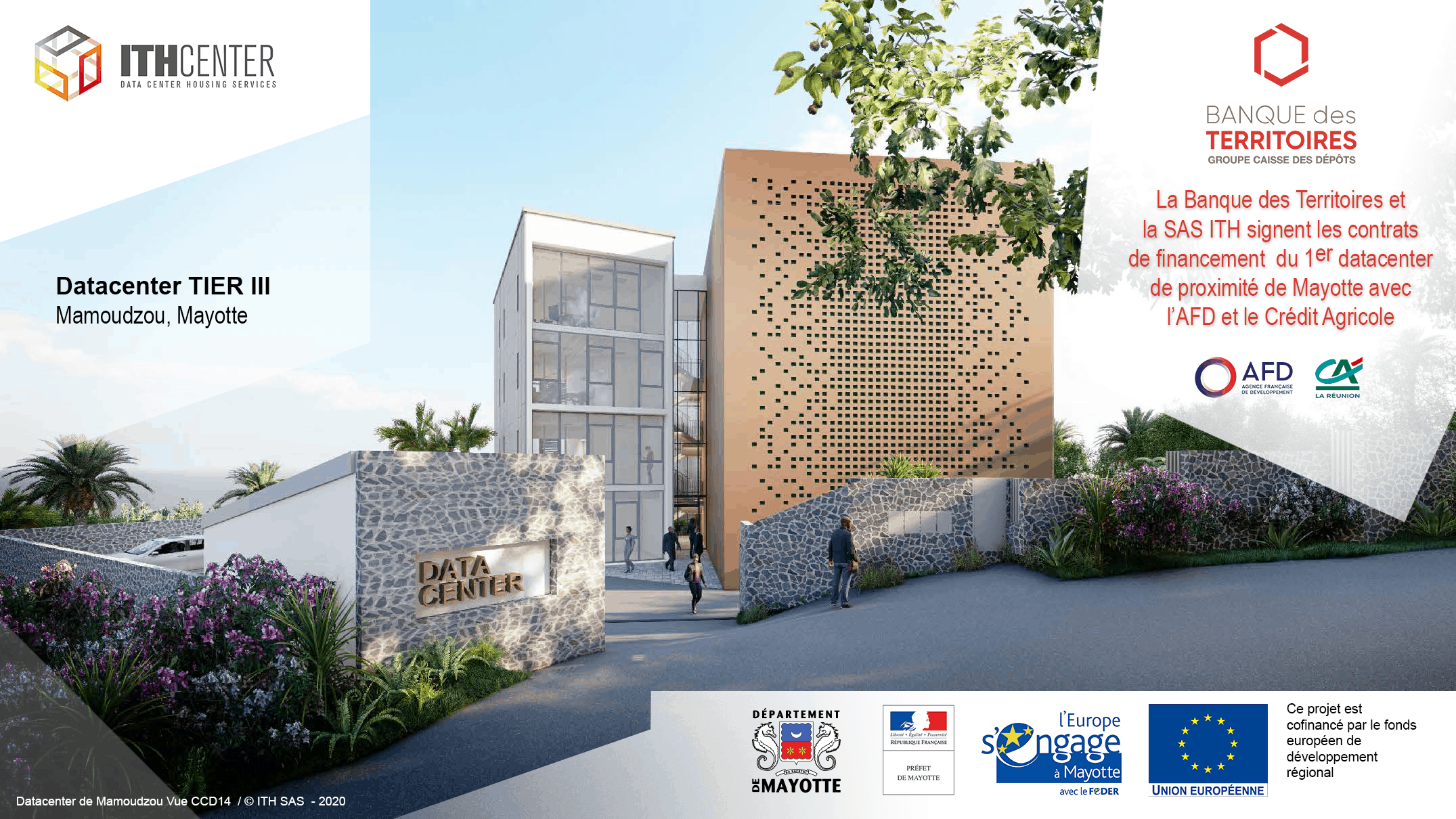

Seules quelques entreprises peuvent se permettre de posséder leur propre serveur, en local. Et pour elles, la facture finit par être salée ! “Entre le loyer, le câblage, le matériel mais aussi la maintenance et la sécurité… Il faut parfois mettre 15.000 euros rien que pour créer la salle et l’équiper !”, chiffre Feyçoil Mouhoussoune. Sans compter les besoins en climatisation ou la coupure de courant qui tombe toujours à pic. Le pire ? Perdre l’accès à ses données. “Pour tout vous dire, nous en avons nous-même fait l’amère expérience cette semaine… Pendant 24h, nous n’avions plus qu’à recopier les conventions”, raconte un Yves Rajat, mi-figue mi-raisin.

Seules quelques entreprises peuvent se permettre de posséder leur propre serveur, en local. Et pour elles, la facture finit par être salée ! “Entre le loyer, le câblage, le matériel mais aussi la maintenance et la sécurité… Il faut parfois mettre 15.000 euros rien que pour créer la salle et l’équiper !”, chiffre Feyçoil Mouhoussoune. Sans compter les besoins en climatisation ou la coupure de courant qui tombe toujours à pic. Le pire ? Perdre l’accès à ses données. “Pour tout vous dire, nous en avons nous-même fait l’amère expérience cette semaine… Pendant 24h, nous n’avions plus qu’à recopier les conventions”, raconte un Yves Rajat, mi-figue mi-raisin.