À l’issue du Grenelle de l’éducation engagé depuis octobre dernier, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a pris une série de 12 engagements, avec comme mesure phare une enveloppe globale de 700 millions d’euros mobilisée en 2022 pour revaloriser les personnels. À Mayotte, comme dans chaque académie, le rectorat a sorti sa feuille de route, qui doit mieux prendre en compte les spécificités du territoire. Le recteur Gilles Halbout présente ces ambitions pour le 101ème département.

Flash Infos : Quelles traductions concrètes va avoir le Grenelle de l’éducation sur les personnels de l’Éducation nationale ?

Gilles Halbout : Au niveau national, déjà, je pense qu’il est important de rappeler cette enveloppe de 700 millions d’euros mise sur la table. Nous allons continuer de revaloriser les débuts de carrières, renforcer les efforts consentis sur certaines catégories de personnels,comme les directeurs d’école, revaloriser aussi les aesh (accompagnants d’élèves en situation de handicap) sans oublier l’accent mis sur la formation. Les conclusions du Grenelle ont permis d’aboutir à 12 axes de développement forts dans lesquels nous pouvons retenir toute une partie sur l’accompagnement personnel, pour valoriser les compétences, faire de la gestion individuelle de carrière. Il y a aussi tout ce qui a trait au travail collectif et au rapport à l’administration, avec un travail pour donner plus d’autonomie aux établissements, et aussi pour établir des passerelles entre monde de l’inspection et enseignants. Le troisième type de mesure d’ordre plus administratif avec les moyens pour assurer la continuité pédagogique, renforcer le remplacement de la vie scolaire, cela nous parle d’ailleurs beaucoup ici à Mayotte, ou encore développer la formation continue avec les plans maths et français. Enfin, il y a cette question transversale sur les revalorisations salariales qui doit mieux reconnaître les engagements personnels et la mise en place d’un observatoire des rémunération et du bien-être. L’objectif : surveiller qu’il n’y ait pas à nouveau des décrochages de pouvoir d’achat ou dans les conditions de travail.

FI : Comment ces engagements du ministre de l’Éducation nationale vont-ils se traduire à Mayotte, département qui connaît son lot de défis spécifiques dans le domaine de l’éducation ?

G. H. : Comme chaque académie, nous avons effectué un travail local pour avoir des mesures plus spécifiques pour nos personnels. Cette feuille de route est le fruit de mois de concertations, suivis d’un gros travail pour faire valider ces mesures au niveau national. Il ne s’agit pas d’un courrier envoyé comme ça au ministère ! Non, ce document nous engage, et engage l’État. C’est la première fois que l’État par la voix du rectorat et du recteur prend un certain nombre d’engagements, attendus par ailleurs depuis longtemps par les organisations syndicales. À l’issue de cette concertation que nous avons eu à partir de décembre à l’initiative de la députée Ramlati Ali, avec les parlementaires, les organisations syndicales, les chefs d’établissements, nous avons établi cette feuille de route organisée autour de quatre axes. C’est une trajectoire, et il s’agit maintenant de mettre des dates. Certaines mesures sont déjà mises en œuvre de manière anticipée, je pense par exemple aux mesures d’attractivité avec l’ISG pour les néo titulaires, et aussi pour les contractuels aux primes à la mobilité vers les territoires d’Outre-mer. Ces dispositions-là, nous avons pu les prendre sans attendre les évolutions réglementaires et administratives au niveau national. Avec cette feuille de route, il s’agit d’avoir derrière l’appui juridique et la sécurisation car nous ne pouvons pas non plus nous retrouver trop en dehors des clous réglementaires. Toutes ces avancées sont des nouveautés que nous avons pu mettre en place depuis un peu plus d’un an. D’autres sont en passe d’être mises en route, comme la question des départs en retraite des instituteurs d’État recrutés à Mayotte. Nous avons trouvé un point d’accord entre le SNUIPP, le ministère, les représentants des professeurs du premier degré, et il faut désormais le mettre en route. L’idée est de travailler avec l’ensemble des personnels pour accompagner ceux qui voudront partir dans le cadre des propositions effectuées.

Enfin, nous avons des mesures de plus long terme, au-delà par exemple des 700 millions d’euros actés au niveau national, nous avons les demandes locales pour harmoniser par le haut la revalorisation de l’ensemble des personnels, pour nous aligner sur la Guyane et La Réunion. Cette fois-ci, il nous faut un véhicule au moins réglementaire ou législatif. Nous avons eu l’accord de notre ministère pour l’inscrire dans notre feuille de route, maintenant nous espérons passer par le projet de loi Mayotte ou tout autre véhicule pour accélérer les choses.

FI : Vous l’évoquiez, l’une des spécificités locales à Mayotte concerne la situation particulière des instituteurs de la collectivité territoriale, dont certains ont été lésés dans leurs pensions de retraite au moment de la départementalisation. Avec cette nouvelle feuille de route, pouvons-nous imaginer des départs importants à la retraite ? Selon quel calendrier ?

G. H. : Nous sommes en discussion. Nous pouvons décemment imaginer dépasser la centaine dans les semaines ou mois à venir via ces mesures, (comme la retraite chapeau, pour améliorer les pensions en contrepartie d’un engagement au départ par les bénéficiaires, ou un dispositif de rupture conventionnelle, NDLR). Mais attention ! Il ne faut pas le voir comme une obligation, il faudra le temps de la discussion. D’autant qu’un départ à la retraite peut être une étape douloureuse, où l’on quitte son mode de vie professionnel, une grande partie de sa vie… Nous ne sommes pas là pour faire du chiffre, j’insiste, mais au contraire pour accompagner les collègues qui le voudront. Il y a donc aussi un travail d’information important à mener, d’où l’importance de passer entre autres par les syndicats. Mais tout cela peut prendre du temps, c’est du cas par cas en fonction de la famille aussi, du nombre d’enfants, nous rentrons dans l’intimité des gens. Il ne s’agit pas d’une mesure que nous érigeons comme un slogan, nous allons progresser pas à pas.

FI : La proportion de contractuels dans le 2nd degré est passée de 20% à 50% en quelques années, comme le rappelle la feuille de route. Cette part importante de contractuels entraîne d’ailleurs régulièrement des mouvements sociaux, quand certains se sentent lésés en fin d’année pour non-renouvellement par exemple : qu’apporte rectorat comme réponse à cette situation ?

G. H. : Nous avons reçu jeudi les organisations syndicales et au-delà des discours, nous sommes d’accord, à la fois sur le fait qu’il ne faut pas se priver de contractuels qui font bien leur travail mais aussi qu’il ne faut pas renouveler tout le monde. Nous ne nous privons pas d’étudier tous les cas particuliers, mais la DRH ne m’a fait part d’aucune demande de révision particulière. Il faut aussi nuancer entre un avis défavorable établi par un inspecteur sur des personnes en contrat encore pour deux ou trois ans, où il s’agit davantage d’une alerte. Après, un enseignant est un cadre à qui nous confions une classe. Bien sûr, nous l’accompagnons, nous le formons et nous n’avons trouvé aucun syndicat autour de la table pour dire que notre plan de formation était défaillant. Nos contractuels sont accompagnés, maintenant si la personne ne s’avère pas autonome après quelques années, c’est peut-être aussi qu’elle n’a pas vocation à être professeur. Et bien sûr cela nous attriste, car nous investissons nous-mêmes beaucoup dans ces personnels, et nous en avons besoin à Mayotte ! Donc nous allons continuer à les former. Après je le redis, les contractuels non renouvelés représentent 2% des ces personnes…

FI : L’autre objectif serait aussi d’obtenir davantage de titularisation, pour fidéliser les enseignants ?

G. H. : Au bout de six ans, ils peuvent passer en CDI, mais ce n’est pas satisfaisant, au regard de la loi il faut encore passer un concours pour devenir fonctionnaire. Nous accompagnons beaucoup de contractuels pour passer ces concours et nous avons beaucoup milité en maths et lettres pour le concours à bac+3. Ce n’est pas un concours dévalorisé mais justement pour offrir à nos collègues d’autres voies de titularisation. Après c’est un concours national et certains n’ont pas le niveau pour être professeur certifié. Au-delà d’un gage d’équité par rapport aux collègues, ce qui nous intéresse c’est bien sûr leur niveau. Si un jury a jugé que ces collègues n’avaient pas le niveau, il n’y a pas raison qu’à Mayotte, nous baissions le niveau et que nous recommencions à Mayotte à prendre des gens qui sont jugés en dessous. Ces collègues-là, il faut continuer à les former. Nous ouvrons un maximum de concours externe, interne, externe Mayotte, interne Mayotte, tout un tas de possibilités, pour ces enseignants. Et nous avons d’ailleurs à Mayotte de très très bons résultats. Après il y a aussi ceux qui passent le concours et s’en vont… Heureusement c’est une minorité.

FI : Quid des AED, ces assistants d’éducation dont le statut ne permet pas leur renouvellement au bout de six ans ?

G. H. : Il faut rappeler qu’un AED, à l’origine, c’est un surveillant, le “pion”, qui étaient souvent des étudiants qui faisaient ça pour compléter leurs études, d’ailleurs souvent en visant des métiers dans l’Éducation nationale, en attendant de passer des concours CAPES ou CPE par exemple. Il se trouve qu’à Mayotte, nous avons une double logique : d’une part nous avons des collègues qui n’étaient pas dans des démarches de faire des études ; de l’autre côté, nous avons un besoin très très particulier en vie scolaire. Nous avons donc fait la proposition de créer un statut intermédiaire, entre l’AED et le CPE. Cela permettra de stabiliser des gens en vie scolaire tout en maintenant ce statut de surveillant à mi-temps pour des jeunes. Et aussi peut-être les former pour devenir des surveillants capables comme en métropole de faire de l’aide au devoir.

FI : Maintenant que cette feuille de route spécifique à Mayotte a été établie, quelles sont les priorités selon vous ?

G. H. : La feuille de route est très riche. Mais je dis toujours que si l’on dit quelque chose il faut aller jusqu’au bout. Il faut le faire ! Mais il faut en effet que nous nous donnions des priorités et un calendrier car derrière la mise en place de ces mesures, il y a des hommes et des femmes et nous ne pouvons pas mobiliser tout le monde. Dans les urgences, je pense que nous allons d’abord clore ce dossier des retraites des instituteurs d’État ; l’autre priorité, c’est bien sûr la sécurisation des établissements, et nous avons déjà bien avancé, au point qu’on nous dit parfois que nous en avons trop fait ! Le dossier de la formation lui aussi doit être en haut de la pile. Et bien sûr l’augmentation des rémunérations que nous devons doser entre les nouvelles mesures nationales et celles spécifiques à Mayotte.

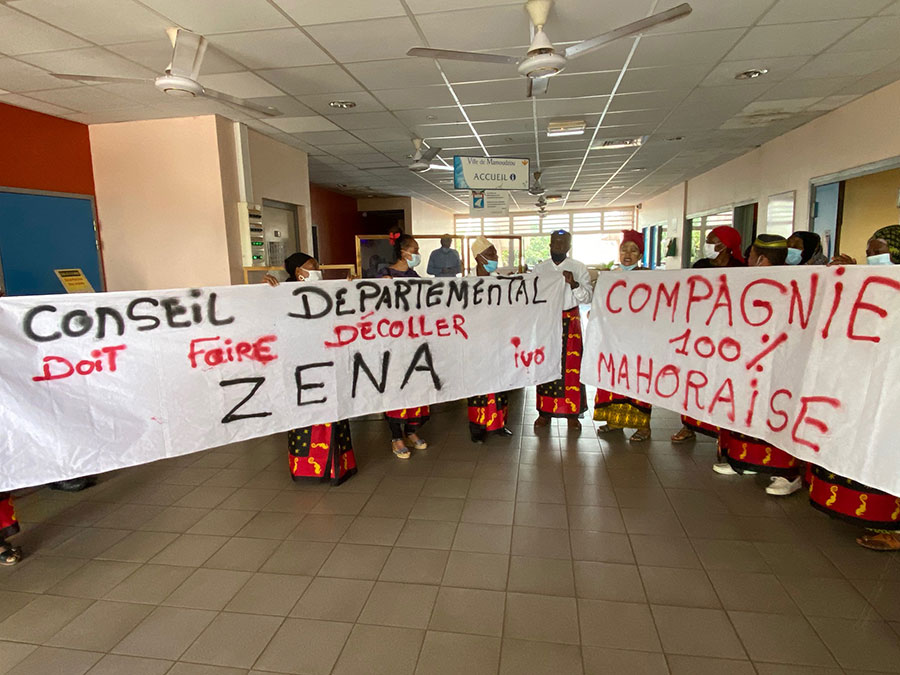

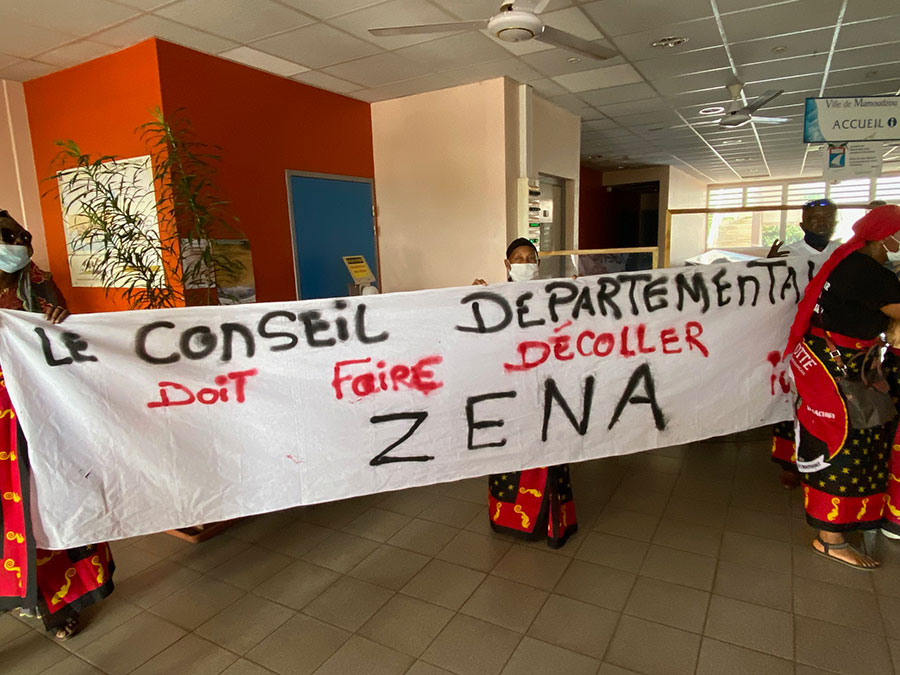

Manifestation en Petite-Terre jeudi dernier : le recteur appelle à l’apaisement

Des propos parfois durs, signes peut-être d’une fatigue générale. La manifestation du corps enseignants jeudi dernier en Petite-Terre a pris une tournure de “chasse à l’homme, ou chasse à la femme”, selon l’expression du recteur Gilles Halbout. Une ambiance délétère alors que les manifestants, mobilisés à l’appel du syndicat SNUIPP, appelaient au départ de leur inspectrice Corinne Delvallé. “Mme Delvallé, s’il y a quelque chose qu’on ne peut pas lui reprocher, c’est sa conscience professionnelle, elle travaille avec beaucoup d’application, avec l’envie de faire avancer les dossiers”, insiste le responsable d’académie. “Elle a pris ses fonctions à la rentrée et on m’a en effet alerté en décembre sur le fait qu’elle pouvait mettre davantage les formes.” De là à parler de “dictature” et de “harcèlement”… Selon le recteur, “les esprits se sont échauffés, dans un mouvement d’humeur”, lié à la forte pression subie par tous cette année, dans le cadre particulier de la crise sanitaire. “Certains sont à bout, et ils ont pu avoir le sentiment d’un manque de reconnaissance de leur travail passé”, poursuit le recteur qui y voit surtout un problème de communication. Et qui se dit prêt à organiser une réunion avec les uns et les autres. Pour calmer tout le monde.