Annoncé depuis plusieurs semaines, la préfecture vient de signer son premier pacte de sécurité avec une commune du territoire, celle de Mamoudzou. Ce partenariat conduit à une meilleure articulation entre le maire et le préfet et à une plus grande visibilité des forces de sécurité. Renforcement des effectifs des polices nationale et municipale, installation de caméras dernière génération, déploiement de l’éclairage public, destruction d’habitats illégaux et prévention de la délinquance sont les grands axes de travail.

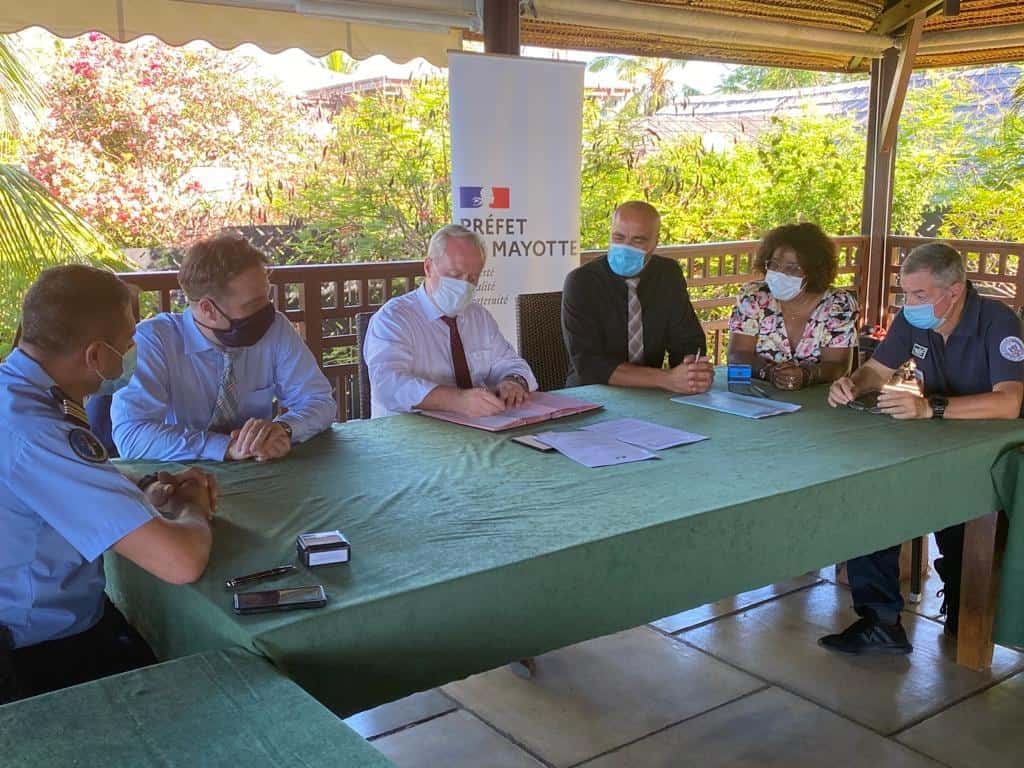

Râbaché à chacun des déplacements du préfet, c’est enfin officiel ! Le délégué du gouvernement, Jean-François Colombet, et le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, ont signé ce jeudi 22 octobre le premier pacte de sécurité du territoire pour une durée de 3 ans. « Un message fort pour l’ensemble des administrés », assène l’édile en préambule. Malgré les mesures sanitaires lors du protocole, les sourires se dessinent derrière les masques des deux hommes. Et pour cause, ce partenariat « rénové et renforcé » doit permettre d’atténuer les tensions mais aussi et surtout de retrouver un semblant de paix sociale, alors que le 101ème département vit sous la coupe d’une recrudescence de la délinquance ces derniers mois. Un sentiment plus que partagé par le locataire de la Case Rocher qui martèle qu’il est désormais temps de « regarder dans la même direction lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité de nos concitoyens ». Preuve de ce rapprochement, la présence du chef de la sécurité publique de Mamoudzou, Sébastien Halm, et du directeur de la police municipale par intérim, Anfane M’Dogo. Une communion main dans la main ou presque… Distanciation physique oblige.

Caméras modernes, inaccessibles et incassables

Mais concrètement, que trouve-t-on dans ce pacte ? « C’est précis, nous désignons des référents avec des numéros d’appels joignable en permanence, 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour permettre une fluidité des informations », souligne Jean-François Colombet. Plus le droit aux excuses donc ! D’autant plus que de nouveaux effectifs vont venir grossir les rangs des deux unités. D’un côté, l’État prévoit d’envoyer 25 fonctionnaires avant la fin de l’année ainsi que 10 véhicules, suivis de 18 en 2021, de l’autre, la mairie s’engage à recruter 8 policiers municipaux pour passer l’équipe à une capacité de 45 agents. Et en plus du bâtiment déjà en service aux abords du marché couvert pour ajouter de la proximité, « nous allons créer d’autres postes avancés à proximité des mairies annexes de Passamaïnty et de Kawéni », rajoute Ambdilwahedou Soumaïla, qui vante les mérites de son arrêté, paraphé début septembre, pour interdire la vente à la sauvette sur cette zone.

Et ce n’est pas tout. Pour favoriser leur travail au quotidien, la commune doit se doter d’un système de vidéoprotection dernier cri. « Des caméras modernes, inaccessibles et incassables pour favoriser l’élucidation des faits », précise le préfet, pour défendre ce dispositif qui porte pourtant atteinte aux libertés individuelles. « Dans les grandes métropoles, quand il y [en] a, c’est plus calme en centre-ville. Une forme de sérénité s’installe. » Or, selon Laurent Mucchielli, sociologue auteur de « Vous êtes filmés – enquête sur le bluff de la vidéosurveillance », la présence d’images utiles n’est avérée que dans 1 à 3% du total des enquêtes réalisées dans l’année sur une commune. Sans compter que ces outils ne protègent pas la population des vols ou des agressions et surtout qu’ils déplacent simplement les problèmes vers d’autres endroits.

Les jeunes à la lisière de la délinquance

Suffisant pour stopper ou tout du moins diminuer les actes de violence ? Pas sûr donc… Alors la municipalité compte renforcer l’éclairage public, le cheval de bataille du premier magistrat depuis son élection, pour réduire les délits. Un enjeu encore plus indispensable à la vue des nombreuses zones d’ombre dans certains quartiers. À ce sujet, la ville chef-lieu s’associe au conseil départemental, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10 millions d’euros en ce sens. Autres efforts réalisés avec « la mise en place de fourrières véhicules et animaux car des bandes disposent de chiens dangereux » et l’engagement de traiter à la racine l’occupation illégale du foncier. « Nous allons détruire ces habitats que ce soit en flagrance grâce à l’aide de la police municipale ou par le biais de la loi Elan. Nous voulons agir méthodiquement sur ce point. » Au-delà de tous ces aspects régaliens, la médiation, via les groupes de médiation citoyenne, joue un rôle primordial dans le profilage « de ces jeunes à la lisière de la délinquance pour les orienter vers des pistes de formation ». Un chantier entrepris depuis plusieurs mois qui tarde encore à faire ses preuves.

« Heureusement que la police est là ! »

Pour résumer, ce pacte de sécurité s’organise autour de plusieurs grands principes. Avec tout d’abord une circulation plus fluide des informations opérationnelles entre les deux institutions. Mais également une gouvernance plus efficace « aussi bien au niveau des services qu’à l’échelle politique » grâce à des rencontres stratégiques plus régulières – 1 fois par mois – pour évoquer en long, en large et en travers les sujets sécuritaires. « Ce pacte doit conduire à une meilleure articulation entre le maire et le préfet », promet Jean-François Colombet. Et aussi « à une plus grande visibilité des forces de sécurité, la nuit en particulier, pour que les habitants puissent sortir de chez eux sans tomber sur des malfaisants ». Ce document qualifié de « très équilibré » mêle la sécurité publique, l’insertion et la formation. « Nous appliquerons ce pacte sous le regard des observateurs car ce protocole est public », assure le préfet au moment de la signature. Bien aidé par le stylo d’Anfane M’Dogo… « Heureuseulement que la police est là ! », note-t-il alors avec une pointe d’humour. Un acte prémonitoire ?