Dans le cadre du rapport d’information sur la parentalité dans les outre-mer, la délégation aux droits des femmes et la délégation sénatoriale aux outre-mer entendront plusieurs experts, ce jeudi 2 février à 11h30. Cette table ronde aura lieu en présence de Michel Villac, président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), de Laurence Rioux, secrétaire générale du HCFEA, et de Camille Chaserant, conseillère scientifique pour la même organisation. Il y aura aussi l’audition de Claude-Valentin Marie, conseiller pour l’outre-mer auprès de la direction de l’Institut national d’études démographiques (Ined). L’audition sera retransmise en direct le site internet du Sénat et sur la page Facebook du Sénat.

COI : Les Naturalistes considèrent que « la mise au placard de Mayotte doit cesser »

« Le gouvernement envisage de reconduire le traité d’adhésion à la COI (Commission de l’océan Indien). Née il y a 40 ans, la COI regroupe Maurice, Seychelles, Madagascar, les Comores et la France. Les deux départements français sont placés dans une situation d’inégalité complète : La Réunion est reconnue et participe aux actions de la COI, mais pas Mayotte. Sérieux accroc à la devise républicaine d’égalité. La COI bénéficie d’une aide internationale conséquente (France, Europe, Onu…) pour mener des programmes variés de développement et de protection des milieux naturels : adaptation au changement climatique, pêche durable, sécurité alimentaire, sécurité maritime, gestion des déchets, développement du numérique, etc.

L’environnement des îles de la région est particulièrement vulnérable aux inévitables conséquences des changements climatiques en cours : élévation du niveau des mers, aléas climatiques plus fréquents et plus violents : cyclones, sécheresses, inondations. Plusieurs programmes de financement visent à préparer ces milieux insulaires fragiles et menacés à de tels aléas. Tous les pays de la zone peuvent en bénéficier y compris la Réunion, sauf Mayotte. Il est incompréhensible et incohérent que Mayotte soit empêchée de collaborer avec les autres pays de la région alors que nous partageons des intérêts communs. Le temps de la mise au placard de Mayotte doit cesser.

Pour mieux partager les problématiques environnementales de ces milieux insulaires, les Naturalistes préparent, avec le soutien de l’Agence française de développement (hors des programmes de la COI) la création d’une revue régionale dédiée à la protection de la nature des pays de la COI…et de Mayotte. »

La finale nationale du concours « Voix des Outre-mer » ce samedi

La cinquième édition de la finale nationale du concours Voix des Outre-mer se déroulera ce samedi 4 février à 19h30, à l’amphithéâtre Bastille, à Paris. Douze finalistes s’affronteront, dont Antone Boinali et Lollia Aiiaoui qui sont les deux finalistes représentant Mayotte lors de cette finale. La finale nationale sera à suivre en direct sur le site la1ere.fr, mais elle sera également diffusée sur les réseaux sociaux, notamment sur les pages Facebook de l’Office culturel départemental, du Département, ainsi que sur la page du concours « Voix des Outre-mer ».

Atelier de maîtrise d’œuvre à Mayotte, c’est parti !

Venus du monde entier, une douzaine d’urbanistes et d’architectes planchent depuis dimanche sur un projet intitulé : « Un avenir désirable pour Mayotte, équilibre et résilience de l’espace mahorais ». Organisé par l’association « les Ateliers de Cergy » et avec l’aide du conseil départemental de Mayotte, l’atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine débute officiellement ce mardi 31 janvier 2023. Pendant dix jours, la phase de travaux sera intense, avant de prendre fin le mardi 7 février avec une cérémonie de clôture et une présentation des projets.

« Avant d’entamer les ateliers à proprement parler, les participants ont bénéficié d’un temps d’immersion et de découverte du territoire, entre ces dimanche 29 et lundi 30 janvier. Ils ont eu notamment l’occasion de visiter la commune de Bouéni, mais également celles de Mamoudzou et Koungou en ce début de semaine », indique le Département.

L’identité du maire de Bandrélé usurpée sur les réseaux

Ali Moussa Moussa Ben, le maire de Bandrélé, se retrouve malgré lui sur le profil de comptes Facebook. « L’intéressé tient à informer la population qu’il ne dispose d’aucun profil. Aussi, il attire l’attention du grand public qu’il ne doit céder à aucune demande quelconque prévenant de ces faux profils », prévient le cabinet du maire.

Ali Moussa Moussa Ben rappelle qu’une usurpation d’identité peut tomber sous le coup de la loi et que celle-ci prévoit au maximum un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

La caserne des pompiers en Petite-Terre bientôt prête

Les bâtiments flambants neufs de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de Petite-Terre devraient être réceptionnés dans le courant de la première semaine de février 2023. Attendu depuis de nombreuses années par ses futurs, cet ouvrage imposant a pris forme sur l’ancien site du centre de rétention administrative (CRA) aux abords de la gendarmerie de Pamandzi.

La Délégation de Mayotte à Paris inaugure bientôt ses locaux

Rattachée au conseil départemental, la délégation de Mayotte à Paris vient de s’installer dans de nouveaux locaux dans le XVIe arrondissement de la capitale. Pour la collectivité, propriétaire du bâtiment, cette acquisition est une vitrine de Mayotte et assoit les missions de la structure. Trois jours d’inauguration, les 9, 10 et 11 février, sont prévus.

« La Délégation de Mayotte à Paris joue un rôle stratégique dans le lien avec les institutions métropolitaines et la communauté mahoraise hexagonale », estime Madi Madi Souf, président de l’association des maires de Mayotte (AMM). Créée en 2003, cette délégation est un service rattaché à la direction générale du conseil départemental de Mayotte, qui a repris en partie les activités de la « Maison de Mayotte ». L’association, créée en 1993, assurait une mission de service public en faveur des lycéens et des étudiants, et plus généralement des Mahorais vivant en métropole. « En arrivant, ils étaient complètement perdus, loin de leurs villages. La maison les prenait en charge et gérait les difficultés administratives, d’insertion… Elle allait les chercher à l’aéroport et les amenait jusqu’à leur ville d’accueil », détaille Mohamed Zoubert, délégué de Mayotte à Paris.

??L´inauguration de la Délégation de #MayotteàParis approche (J-12)✨?⁰Le Délégué a réuni ce samedi 28 jan, les représentants des associations #mahoraises pour la préparation de l’événement.

⁰L’inauguration est ouverte à tous, les 10 et 11 fév. prochain, alors NamuKaribu*! pic.twitter.com/ULoddoaann— Délégation de Mayotte à Paris (@MayotteParis) January 28, 2023

Des locaux inaugurés les 10 et 11 février

Mais depuis 1993, la structure a déménagé huit fois. « Tous les quatre ou cinq ans en moyenne », souligne le délégué. Pour des raisons de stabilité mais également pour « renforcer l’ancrage ultramarin dans l’Hexagone et en Europe », le conseil départemental a donc fait le choix, en 2018, d’investir dans des locaux parisiens. « Choisis pour leur position stratégique dans la capitale, ils ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation », souligne le président de l’AMM. Ces derniers seront inaugurés avec le public les 10 et 11 février. Le public pourra les découvrir à l’occasion d’un vernissage avec une exposition, des débats et des ateliers. Puis, une seconde journée sera consacrée à la découverte de Mayotte, dans la tradition mahoraise. Les élus procéderont, eux, le 9 février, à l’inauguration officielle.

Aider à s’insérer sur le marché de l’emploi

Ce bâtiment, situé dans le XVIe arrondissement est également « une vitrine, une fenêtre sur Mayotte pour nos partenaires mais également pour les jeunes qui souhaitent entreprendre à Mayotte », souligne Mohamed Zoubert. Car si la structure a toujours pour objectif d’orienter et de soutenir les Mahorais, en particulier les jeunes en mobilité dans l’hexagone, elle s’est vu attribuer de nouvelles missions au fil du temps. La Délégation aide désormais les jeunes à s’insérer sur le marché de l’emploi, via la recherche de stages, de logements mais aussi en aidant ceux qui le souhaitent à créer leur entreprise. « Nous avons déjà accompagné une vingtaine de jeunes souhaitant lancer leur activité. Récemment, l’un d’eux s’est installé dans la région lyonnaise et a ouvert un garage solidaire. » En parallèle, la Délégation accompagne les acteurs du territoire, comme le CHM, pour recruter des médecins par exemple. « En parallèle, nous assurons une veille stratégique et des actions de lobbying pour défendre les intérêts du territoire », complète le délégué, qui travaille avec douze agents spécialisés dans l’économie, l’attractivité territoriale, le social ou l’insertion professionnelle.

Catégorie espoir féminin de l’année

Dawiya Abdou – 16 ans – Handball

Brugrières Handball

Dawiya Abdou n’a pas choisi le handball par hasard. Elle évolue dans ce monde sportif depuis son plus jeune âge. Sa mère, ses tantes, ses oncles… Tous pratiquent la discipline. Elle a donc fréquenté les terrains depuis sa plus tendre enfance. Elle a commencé à jouer alors qu’elle n’avait que cinq ans, et son coach n’était autre que son père Ahmed Abdou, entraîneur du Combani Handball Club. « Elle passait tout son temps au terrain pour s’entraîner. Parfois, sa mère n’était pas contente, d’autres me disaient que c’est une fille et qu’elle devrait faire autre chose, mais Dawiya insistait », dévoile son papa. Ce dernier est fier du parcours de sa fille et des choix qu’il a dû faire pour sa réussite. Aujourd’hui, elle rayonne avec la Nationale 1 du Brugrières Handball, le plus grand club de handball féminin de France. Et a connu en 2022 sa première sélection en équipe de France U16, avec laquelle la jeune Combanienne a remporté sa première médaille internationale (bronze) et terminé meilleure ailière droite de l’European Open Championship, en juillet en Suède.

Mariame Ahmed – 16 ans – Kick-Boxing

Maoré Boxing Majicavo

Championne de Mayotte de la catégorie juniors chez les moins de 42 kg, la combattante du Maoré Boxing Majicavo, Mariame Ahmed ; a participé au championnat de France de kick-boxing kick light, en avril dernier à Paris. Championnat au cours duquel elle a remporté la finale de sa catégorie, devenant ainsi championne de France. « Le combat a été fatiguant, mais j’étais portée par l’adrénaline ! J’ai affronté en finale une jeune fille venue de Corse, Noémie. Je suis fière d’avoir remporté cette médaille et j’ai aussi été très touchée par les encouragements de tous mes supporters ! » Un titre acquis six mois seulement après avoir débuté le kick-boxing. Les sports pieds-poings n’étaient toutefois pas étrangers à la jeune Mahoraise, elle qui a pratiqué le karaté durant plusieurs années et remporté trois titres de champions de Mayotte ainsi qu’un titre de champion de France. C’est du côté du kick light désormais que Mariame Ahmed fait ses preuves et qu’elle démontre ses talents de combattante.

Rehana Fidélice – 16 ans – Basket-Ball

C’Chartres Basket Féminin

Fille d’Eugène Fidélice, ancien international malgache, Rehana était prédestinée à jouer au basket-ball. La jeune ailière est entrée dans cet univers et a marqué ses premiers paniers au sein du Chicago M’gombani, club fondé par son paternel, avant de s’envoler pour La Réunion et d’y poursuivre sa formation en club, mais également en pôle Espoirs. Repérée par Tarbes lors d’un tournoi interligues, c’est finalement l’académie de Bourges qui obtiendra sa signature pour sa première expérience hexagonale. À 16 ans, l’ailière mahoraise est désormais une joueuse du C’Chartres Basket Féminin, en U18 Élite. Cette saison, Rehana Fidélice a plusieurs fois fait partie du groupe Nationales Féminine 3 en senior. Preuve que la Mahoraise, présélectionnée en équipe de Mayotte et qui candidate à une place pour les Jeux des îles de l’Océan Indien 2023, est sur la bonne voie.

Soumta Saïdina – 15 ans – Football

École de Foot Daka

Elle a seulement 15 ans, mais a déjà un palmarès bien rempli : trois championnats, trois coupes de Mayotte, deux pitch U13… Pour cause, Soumta Saïdina évolue aussi bien avec les filles qu’avec les garçons. Et gagne avec les deux au sein de l’école de Foot Daka ! Kolo N’daka ne tarit pas d’éloges lorsqu’il parle de sa meneuse de jeu. « Soumta a beaucoup de qualités. Elle est à l’aise ballon aux pieds. D’ailleurs, elle joue avec les deux pieds, c’est assez rare pour être souligné. De ce fait je l’ai toujours fait jouer au milieu de terrain pour diriger le jeu, cependant, elle est capable de jouer à tous les postes. » En 2022, la jeune Kani-kélienne, membre de la première promotion du sport études de Mayotte inaugurée en septembre dernier, a remporté le U13 Pitch garçons. Et avec ses partenaires de l’EFD, elle s’est classée troisième du tournoi régional à la Réunion. Elle a logiquement été retenue dans la sélection Outremer pour un stage à Clairefontaine en présence des meilleures joueuses U14 de France. Comme si cela ne suffisait pas, Soumta est championne de Mayotte du cross UNSS 2022/2023 et a disputé le championnat de France, à Dijon (Côte-d’or), le week-end dernier. Une sportive dans l’âme, toujours prête à viser plus haut.

Mansara Abdou – 14 ans – De Barros Karaté Club

Karaté

Mansara Abdou a débuté le karaté en 2016, et depuis, enfile les titres. La multiple championne de Mayotte combat et kata vit désormais en métropole, où elle a encore brillé en 2022 en devenant championne de la région Paca « combat » dans la catégorie des minimes -40 kg. La jeune karatéka mahoraise est aussi la détentrice de la coupe de France « combat » zone Sud et a décroché un joli podium au championnat de France « combat », en avril dernier. « En rejoignant la métropole en 2021 pour poursuivre sa scolarité, elle m’a fait savoir qu’elle souhaitait poursuivre le karaté pour devenir la meilleure athlète mahoraise dans cette discipline. Elle a de grandes ambitions : elle veut gagner des titres nationaux et internationaux, elle rêve de porter les couleurs de l’équipe de France… Tout cela dans un seul but : défendre les couleurs de Mayotte dans le monde à travers sa passion le karaté. » Licenciée au De Barros Club Karaté à Marseille, Mansara Abdou travaille ardemment pour concrétiser ses ambitions.

Vous pouvez voter et retrouver l’ensemble des catégories et des portraits sur le site sportif.yt

Catégorie espoir masculin de l’année

Samir Saïd Haribou– 15 ans – Football

Football Club Lorient

A 15 ans, le mahorais Samir Saïd Haribou continue de briller sur les terrains de métropole. Le jeune buteur du Football Club Lorient empile les buts dans le championnat national U17. Il a même récemment été appelé pour un rassemblement avec l’équipe de France U16, en décembre à l’Institut National du Football (INF) de Clairefontaine. Après avoir joué chez les Petits Bleus, l’US Ouangani et l’AS Sada, le Mahorais a passé deux ans au pôle espoirs de La Réunion et a effectué en avril un passage par le centre de formation de l’Olympique de Marseille, au sein duquel il s’est illustré lors d’un tournoi international en Espagne. Le jeune Ouanganien a en effet remporté la compétition, terminant meilleur buteur avec cinq réalisations (plus une passe décisive) en sept matchs. C’est finalement le FC Lorient, où il s’épanouit, qui a obtenu sa signature l’été dernier. « TRAVAIL, TRAVAIL, TRAVAIL, continue comme ça Samir… Le Haut Niveau est un perpétuel recommencement ! », a publié, sur son compte Twitter, l’ancien attaquant mahorais de première division Toifilou Maoulida.

Kamel Zoubert – 21 ans – Athlétisme

Racing Club Mamoudzou

Nommé dans la catégorie Espoir masculin à l’élection du Sportif de l’année 2021, Kamel Zoubert a, en 2022, poursuivi sur sa très belle lancée. Le sprinteur du Racing Club de Mamoudzou (100 et 200 mètres) est monté en puissance au fil des compétitions auxquelles il participait. « Il y a eu plusieurs moments forts cette année mais je voudrais retenir celui du meeting de Lyon, en préparation pour les championnats de France Espoirs : parce que je réalise une belle performance aux 200 (20’’93), je commence à faire descendre mon chrono. Ça lance véritablement ma saison estivale. » Arrive les fameux France Espoirs en plein air, en juillet à Albi, où l’athlète réalise 10’’46 en demi-finale du 100 mètres : un chrono extrêmement prometteur pour la suite de sa jeune carrière. Cette saison 2022/2023, celui qui projette de se présenter aux épreuves des 100, 200 et 4×100 lors des prochains Jeux des îles avec la sélection de Mayotte, s’est hissé en tête des bilans français sur 200 (21’’46), toutes catégories confondues… Autant dire que Kamel Zoubert n’a pas fini de surprendre.

Nabhane Mohamed – 18 ans – Rugby

Nancy Seichamps Rugby

Nabhane Mohamed a découvert le rugby en 2018 au Despérados Rugby Club M’tsapéré. L’été dernier, le pensionnaire de la section rugby au collège de Doujani et Passamaïnty ressent le besoin de changer d’air et d’aller poursuivre ses études en métropole. Le comité territorial décide alors d’accompagner son jeune talent et lui trouve un point de chute sportif en National 2, à Nancy Seichamps Rugby. « J’ai été marqué par l’accueil qu’on m’a réservé au club et surtout par ma première titularisation, en ouverture de saison 2022/2023. C’était beaucoup de soutien et d’encouragements. Je m’en souviendrai longtemps… » Le Doujanien espère dorénavant obtenir son bac à l’issue de cette année scolaire, et briller sur les terrains hexagonaux, lui qui ne cache pas ses rêves d’évoluer au haut-niveau et, pourquoi pas, de porter un jour le maillot de l’équipe de France. À plus court terme, c’est un autre maillot de sélection qu’il ambitionne de porter : celui de Mayotte pour les prochains Jeux des îles.

Daniel Mohamed Bacar – 19 ans – Rugby

Despérados Rugby Club M’tsapéré

À seulement 18 ans, le polyvalent Daniel Mohamed Bacar a su se rendre indispensable dans le groupe senior du Despérados Rugby Club M’tsapéré. Son plaisir sur le terrain : donner des offrandes et envoyer ses partenaires à l’essai. Il fait partie de cette nouvelle vague de jeunes talents sur lesquels le Comité territorial fonde beaucoup d’espoirs pour l’avenir du rugby mahorais. Finaliste du dernier championnat à X, l’étudiant à l’institut universitaire de Dembéni a déjà une belle expérience territoriale et régionale. Outre son statut de titulaire indiscutable au sein de la formation m’tsapéroise, Daniel Mohamed Bacar compte plusieurs sélections dans les catégories Jeunes, et des participations à des tournois régionaux à Madagascar ou la Réunion. En 2022, il a passé un cap en intégrant la sélection senior à VII et a été le plus jeune joueur du groupe parti préparer les prochains Jeux des îles, en septembre dernier à la Réunion.

Amil Maliki – 17 ans – Handball

Sporting Club Sainte Marie

À sa sortie du pôle Espoirs de la Réunion programmé à la fin de cette saison 2022/2023, Amil Maliki ne devrait pas manquer de prétendants pour l’enrôler dans un centre de formation métropolitain. « Rien n’est fait encore, même s’il y a quelques contacts. » Explosif, excellent tireur à longue distance, entre autres qualités, le jeune handballeur formé au HC Sélect 976 a effectué toutes les sélections régionales possibles en 2022 : les inter-comités, les interligues mais également les interpoles, qui opposent les sélections des différents pôles de France. Ces sélections confirment sa présence sur la liste des meilleurs éléments du pole océan Indien. Une autre liste l’a ravi particulièrement : celle de l’équipe de France U19 dans le cadre d’un stage national au Portugal. Une liste dans laquelle figurait son nom. « D’une manière générale, je suis content de ce que j’ai produit cette année que ce soit en club, en pôle ou en Bleu. »

Vous pouvez voter et retrouver l’ensemble des catégories et des portraits sur le site sportif.yt

Voeux du Medef : « 2023, année de continuité »

Ce lundi après-midi, l’antenne de Mayotte du Mouvement des entreprises de France (Medef) organisait sa cérémonie de vœux pour l’année 2023. L’occasion pour l’organisation de faire son bilan des actions menées en 2022, et de se projeter sur une année « de continuité des combats » pour la présidente Carla Baltus.

Minimas sociaux, insertion professionnelle, transports et mobilité ou encore pêche… Carla Baltus a ratissé large pour son allocution des vœux pour l’année 2023, qui s’est tenue ce lundi après-midi devant les locaux de l’antenne de Mayotte du Mouvement des entreprises de France (Medef) à Mayotte. Il faut dire que les enjeux sont nombreux, et le Medef Mayotte sur bon nombre de fronts. « Nous nous devons de faire preuve d’anticipation, et d’être force de proposition ! », argue la présidente, estimant que la bataille principale à mener pour favoriser le climat économique mahorais en 2023 sera celle de « la convergence sociale ». « On sait que les salariés sont demandeurs, aussi parce que c’est une réponse rapide à l’inflation. Depuis mon mandat, j’essaie d’encourager le dialogue social, mais tout ne peut pas se faire comme ça. […] Un rattrapage immédiat mènerait à la mort des milliers d’entreprises », avance-t-elle.

« Nous avons allumé un certain nombre de feux verts à Mayotte en 2022, et nous demandons aux chefs d’entreprises de s’en emparer ! », déclare Thierry Suquet, préfet de Mayotte, qui rapporte un changement de paradigme concernant l’engagement de l’État dans ses territoires ultramarins. « Le cœur de cette nouvelle approche, c’est la création de valeur ! Pour vous, chefs d’entreprises, c’est tout naturel », plaide-t-il au pupitre, citant l’apparition vertueuse « d’une classe moyenne de salariés qui travaillent et consomment ». Le préfet met toutefois en garde contre « les nouveaux défis » que réserve l’année 2023 – à commencer par l’inflation – qui nécessiteront « courage et énergie » de la part des acteurs économiques.

Pour lutter contre la hausse des prix des biens de consommation, il faudra, selon la présidente Baltus, « une continuité des combats », plaidant par exemple pour une pérennisation des dispositifs de Bouclier Qualité Prix +, et de contrôle des tarifs de carburants. « Nous nous sommes rapprochés du conseil départemental pour pérenniser le dispositif de contrôle du prix des carburants, en particulier pour les professionnels… parce que ces coûts se répercutent aussi sur leurs prix de vente aux consommateurs », explique-t-elle.

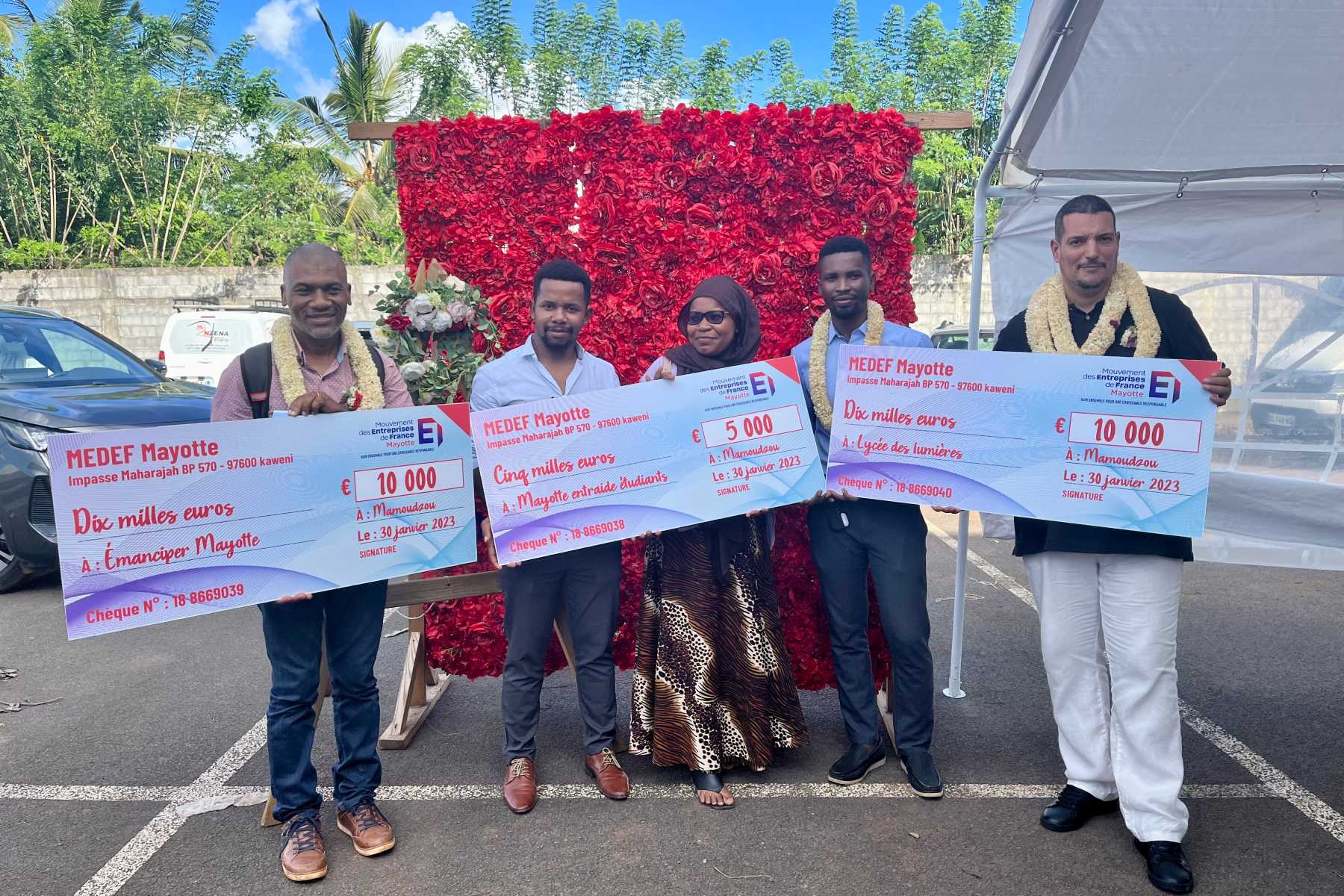

Partenaires et ex-président mis à l’honneur

Dans le cadre d’une convention financière entre le Medef et le Medef Mayotte, celui-ci fournit un « appui aux projets d’insertion et de captation des talents ». Trois partenaires ont ainsi été mis à l’honneur au cours de la cérémonie : le lycée des Lumières, soutenu à hauteur de 10 000 euros pour son projet de voyage en immersion à Scienes Po, l’association Émanciper Mayotte qui accompagne les Mahorais dans leurs projets de mobilité (10 000 euros également) et le réseau Mayotte Entraides Étudiants, qui porte notamment un projet de mobilité inter-villageoise à l’échelle de Mayotte, pour lutter contre la délinquance juvénile (5 000 euros).

Enfin, la cérémonie s’est clôturée par la remise d’un trophée d’honneur à Michel Taillefer, patron d’Artemis Technologies – qui œuvre dans le gardiennage et la télésurveillance – et ancien président du Medef local. Carla Baltus a tenu à rendre hommage à son « mentor », visiblement ému par l’attention.

Ahamada Binali lutte contre la perte d’identité en cuisine

A force de voyager entre l’Europe, l’Afrique et les Comores, Ahamada Binali veut révolutionner la cuisine afro-insulaire, en apportant une touche particulière à travers le service. Il est convaincu que la cuisine peut devenir le moteur économique d’une société dans la mesure où chacun a besoin de se nourrir quotidiennement.

Pour ceux et celles qui le découvre, le chef Ahamada Binali est celui qui a composé le menu du réveillon de la Saint-Sylvestre cette année au restaurant le 5/5 à Mamoudzou. Un projet en gestation depuis deux ans qui a fini par se concrétiser à la fin de l’année 2022. Né en Grande- Comore, il arrive dans l’Hexagone à 5 ans où il suit une scolarité normale à Marseille. Après un CAP de cuisine, il part à Paris en 1992 où il décroche, deux ans plus tard un BEP de cuisine, restauration, hôtellerie. Dans l’établissement où il était formé, le chef cuisinier qui l’avait encadré avait décidé de rendre son tablier pour aller découvrir d’autres horizons loin de la capitale. Attachés à certaines habitudes, les propriétaires du restaurant ne souhaitaient pas modifier leurs cartes. Alors, Ahamada Binali s’est vu proposer de succéder à son formateur. Il a beaucoup appris dans le tas. Il est resté sept années au service de cet établissement familiale, en contact régulier avec celui qui lui a appris les rudiments de la gastronomie française. Il lui est même arrivé plusieurs fois d’aller le remplacer dans différents endroits pour des extras, ce qui lui a permis de découvrir d’autres choses et des nouvelles cartes. Mais il confesse volontiers que la passion pour la cuisine lui est venue de ses différents déplacements en Europe, Afrique et les Comores. « J’ai compris rapidement que je pouvais devenir un acteur incontournable en exerçant simplement mon métier. Pour cela, il me fallait comprendre comment le secteur s’est mis en place pour devenir un poumon économique dans une société en plein développement. » Ce postulat lui a permis d’asseoir une étude de marché (analyse, observation, compréhension) en vue de mettre en place un système économique, tout en continuant de pratiquer une gastronomie française de 1994 à 2013.

« Puiser chez les autres »

Mais outre ce déclic pour la cuisine, le jeune Comorien s’est alors rendu compte d’un chose, la perte d’une véritable identité culinaire comorienne. Il explique que de manière sociétale, chaque communauté a une identité propre. « En Afrique, il est difficile de définir un modèle économique basé sur de tels principes car inversement à l’Asie et en Inde notamment, nous avons laissé le commerce en dehors de notre développement. De sorte que dans cette ouverture vers les autres, le manque de repères nous oblige à aller puiser chez les autres, avec le risque qu’à terme, on finit par s’en éloigner complètement », fait-il remarquer.

Pour le chef Ahamada Binali, tant que les Africains n’arriveront pas à se concentrer dans la recherche de leur identité, leur réflexion sur un modèle économique sera faussée, car ils confondent trop souvent deux notions distinctes, le culture et l’identité. Il estime qu’il est hyper important de bien distinguer ces deux éléments même s’il s’accorde sur le fait qu’il faut continuer à travailler dessus. « Dans cette stratégie, il est indispensable de trouver une approche qui permet de trouver le psychisme des gens et d’avoir, dans le même temps, les moyens logistiques pour pouvoir travailler tout cela. »

En 2009, Ahamada Binali, décide pour la première fois, de retourner travailler aux Comores. La démarche n’est pas couronnée de succès. Il refait ses valises pour Paris. Cet échec le mène à s’interroger abondamment sur la manière de parvenir à une stratégie crédible. Il crée alors une petite structure de traiteur, « Masiwani traiteur » (traiteur des îles en comorien) dans le but clairement affiché d’un retour probable dans son archipel natal, avec des solutions novatrices. Sa nouvelle structure lui permet de faire deux observations, la plupart des appels d’offres qu’il recevait reposaient sur une commande trop ciblée (Gabon, Cameroun, Congo, etc…) et côté service, les reproches demeuraient les mêmes (lenteur et hygiène).

Des déclinaisons de produits culinaires africains

En tant que professionnel de la restauration, Ahamada Binali a voulu remédier à ce cliché qui nuit à toute l’Afrique, en proposant un service de qualité. Mais également en cherchant à sortir du carcan traditionnel au moyen d’une autre cuisine tout en recourant aux mêmes matières premières. Sur ce point, son concept visait à réunir un maximum de chefs africains autours de leurs cuisines sur lesquels ils avaient tous des aprioris vis-à-vis de la cuisine occidentale. Ces derniers avaient tous développé davantage une perception d’appartenance à ces produits tout en acceptant le fait qu’il y a plusieurs manières de les décliner. « Je leur ai dit que j’avais besoin d’apprendre de l’Afrique en partant d’une feuille blanche. Nous allons apprendre à nous connaître les uns et les autres, les origines de nos cuisines, les notions historiques, linguistiques et nutritionnelles pour arriver en bout de chaîne à un argument commercial. »

Le chef comorien explique que dans sa profession, le circuit d’un plat démarre en cuisine où se construit son histoire, pour ensuite, arriver en salle où les serveurs raconte cette histoire à la clientèle. C’est là, selon lui, quelque chose qui fait défaut aux pays africains. Un concept qui lui a permis de s’enrichir de l’histoire des autres pour la raconter, à travers ses différents services, à d’autres communautés qui l’ignorait. Pour lui, le but recherché était de démontrer à ses confrères du continent noir qu’ils disposent d’énormes matières à combiner. Suite à cela, Ahamada Binali a décidé de s’attaquer à la notion même de chef d’entreprise. D’après lui, nombre de patrons africains croient qu’ils peuvent facilement ouvrir un restaurant qu’avec de l’argent. Selon lui, La plupart de ces hommes d’affaires commettent l’erreur de penser qu’une seule personne doit concentrer sur elle toutes les responsabilités inhérentes à tous les corps de métier existants dans la restauration. « Il fallait casser les codes et leur faire accepter le fait que tous ces corps de métiers doivent exister au sein d’une entreprise », défend-il.

Un consultant en plus d’être chef

Sur sa lancée, Ahamada Binali a mis en place un service de consultant en appui à des chefs en activité ou en devenir. Il les aide à mieux définir les produits, mieux les conceptualiser (circuit entre cuisine et salle, manière de poser un produit dans un plat et de le commercialiser) ou intégrer de nouvelles démarches. Il a également décidé d’élaborer et d’inclure dans ses prestations de consultant un module de formation basé sur un meilleur apprentissage de la réalité et de l’identité du continent africain. Et pour donner une assise réelle à sa démarche, le chef plaide pour la construction aux Comores d’un complexe hôtelier dédié à la formation et à l’insertion professionnelle.

Santé : un lait pour bébé rappelé à Mayotte et La Réunion

Par mesure de précaution et dans l’attente des résultats d’investigations menées par les autorités sanitaires à La Réunion et à Mayotte, le lait pour bébé « Pré-Gallia Expert » fait l’objet d’un rappel de produit pour suspicion de contamination bactériologique. Un seul lot est concerné et porte le n°3041091470263 (boîtes de 400 g, commercialisée depuis le 2 février 2022).

#RappelProduit

Pré-Gallia Bébé Expert – Laboratoire GalliaRisques : Autres contaminants biologiques

Motif : Par mesure de précaution et dans l’attente des résultats d’investigations menées par les autorités sanitaires dans 2 établisse …https://t.co/9Vqrw9QefP pic.twitter.com/KguhSwL6b0

— RappelConso (@RappelConso) January 27, 2023

Il est demandé de ne plus consommer ce produit, de le rapporter au point de vente, de contacter le service consommateur au 0 800 003 798. La préfecture informe que « les parents dont les enfants auraient consommé ce lot du projet et qui présenteraient des symptômes sont invités à consulter leur médecin par précaution ».

Arrestation d’une mère de famille suite à une affaire de « bébé secoué »

Convoquée au commissariat, le 25 janvier, une mère de famille a été placée en garde à vue, car lors de son audition, elle a reconnu avoir eu l’intention de secouer violemment sa fille à sa naissance afin de l’envoyer « au ciel », indique la police de Mayotte sur sa page Facebook. Elle aurait fait ce geste après la découverte de son visage présentant des traits trisomiques.

L’affaire date d’il y a quelques mois. Le 12 août 2022, la police judiciaire a été demandée par un médecin pédiatre du centre hospitalier de Mayotte. Un nourrisson décédé présentait le syndrome du bébé secoué. Lors de sa première audition, la mère a accusé son autre fille et précisé avoir constaté la présence de celle-ci sur le lit parental tenant le bébé par les deux bras en train de la secouer.

Les constatations effectuées à domicile ont démontré que la famille vivait dans un banga de tôle et qu’il était impossible pour la jeune fille de monter seule sur le lit parental, contrairement à la déclaration de sa mère. Les examens pratiqués ont démontré l’existence de signe d’œdème cérébral important ayant pu entraîner la mort et l’autopsie a confirmé ces éléments. C’est donc lors de la deuxième audition que la mère a avoué les faits requalifiés en meurtre. La mise en cause a été déférée sur instruction du magistrat de permanence et placée sous mandat de dépôt.

Le bus du club de handball de Combani attaqué, ce vendredi soir

La raison du caillassage n’est toujours pas connue. Le soir du vendredi 27 janvier, vers 21h30, l’équipe du Combani handball club quittait en bus Bandrélé quand elle a été attaquée. « Un homme s’est mis devant le bus qui était coincé dans le bouchons », raconte le président du club, Chamsidine Cham. « Ils ont été plusieurs à caillasser les véhicules et ils se sont barrés. » « En cinq ans dans le handball, je n’ai jamais vu ça », ajoute-il. Le geste, qui n’a duré qu’un court instant, a choqué le monde sportif. Il est d’autant plus incompréhensible que le match s’est bien passé et que les joueurs des deux formations venaient de passer la troisième mi-temps ensemble.

Un joueur blessé à la tête

L’un des cadres de l’équipe et gardien des Diables noirs de Combani, « Pégou », a été touché à la tête par le jet de pierre. Le bus l’a déposé à Tsararano pour qu’une voiture puisse l’emmener plus rapidement au dispensaire de Kahani. Il est aujourd’hui à La Réunion pour passer des analyses. Des jeunes joueurs ont également été blessés légèrement.

« La ligue de Mayotte de handball souhaite apporter tout le soutien nécessaire à notre camarade Pégou, joueur de Combani HC, agressé lâchement avec jet de pierre hier soir à Bandrélé au retour d’un match de handball. La ligue n’en restera pas là, cet acte inadmissible doit être puni par la justice, c’est pourquoi la ligue portera plainte à son tour.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et qu’il puisse rentrer rapidement auprès des siens », a réagi le bureau directeur de la ligue.

Il ne sera pas le seul à porter plainte. Outre les joueurs touchés, les clubs de Bandrélé et de Combani ont annoncé qu’ils feront de même. « On ne va plus aller en match en bus. On sait qu’à Mayotte ils sont ciblés. On paiera le carburant pour que les joueurs fassent du covoiturage », a pris comme décision Chamsidine Cham.

Comores : discussions entre les Affaires étrangères et l’Intérieur comorien

Sylvain Riquier, l’ambassadeur de France aux Comores, et le sous-directeur Afrique australe et océan Indien (direction Afrique océan Indien) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont rencontré, jeudi matin, le ministre comorien de l’Intérieur, Fakridine Mahamoud. Cet entretien fait suite à la discussion entre le président français Emmanuel Macron et celui de l’Union des Comores, Azali Assoumani, la semaine précédente. Des dissensions existent toujours entre les pays concernant la lutte contre l’immigration illégale à Mayotte. L’État comorien a d’ailleurs pris engagement auprès de la France pour réduire les départs des kwassas depuis ses côtes. Les autorités françaises devaient également voir un autre ministre pour envisager les moyens de reconduire les mineurs isolés auprès de leur famille lorsqu’elles se trouvent aux Comores.

Nouveau planning pour les marchés paysans de Mamoudzou

Les marchés paysans, organisés par la ville de Mamoudzou sont reconduits en 2023. Cette opération a pour vocation à formaliser la vente de produits issus de l’agricole locale dans des espaces dédiés et contrôlés. Un nouveau planning est mis en place pour cette année. Les produits frais des producteurs locaux vous attendent trois samedis par mois. Le deuxième samedi du mois, à Passamaïnty (place Coco Massudiki, à côté de la mosquée), le troisième samedi du mois, à Cavani (place perchoir) et le quatrième samedi du mois à Kawéni (rue de la cocoterie, en face de l’espace Coralium). Les marchés seront ouverts de 8h à 12h.

L’événement « Nuits de la lecture » reprogrammée à Pamandzi

À la suite de l’annulation pour cause d’intempéries, le 21 janvier, la bibliothèque de Pamandzi organise la septième édition nationale des Nuits de la lecture, le samedi 4 février. Pour cet événement, le public a rendez-vous avec des contes, de la danse et du théâtre. Au programme de la soirée : conte de Sazilé, avec l’association Woibaboud, spectacle de contes musicaux et dansés avec la campagne Calebasse et d’autres activités vous seront également proposées par les bibliothécaires de Pamandzi. Les animations auront lieu de 16h à 20h, au sein de l’association des jeunes de Pamandzi (AJP).

Le président de la CCI France voit à Mayotte « d’extraordinaires opportunités »

Présent ce vendredi matin à l’inauguration du centre de formation d’apprentis (CFA) de la CCI Mayotte à Dzaoudzi – au planning quelque peu chamboulé par les perturbations de la barge – Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d’industrie en France, prêche pour un développement accru de l’offre de formation à Mayotte pour concrétiser le potentiel économique du territoire. Entretien.

Flash Infos : Que retirez-vous de votre venue à Mayotte, et des échanges que vous avez pu avoir avec les acteurs économiques locaux ?

Alain Di Crescenzo : Exactement le contraire de ce qu’on m’avait dit ! Quand j’ai annoncé mon déplacement à Mayotte, on m’a dit « il ne faut surtout pas y aller, c’est très dangereux ! ». J’imagine qu’il y a certes des problèmes, mais ce que j’ai vu moi, ce sont d’extraordinaires opportunités ! Un taux de croissance deux à trois fois supérieur à celui de l’Hexagone, des entreprises aux carnets de commandes bien remplis, des projets d’investissements structuraux… et des entrepreneurs qui ont de l’envie !

F.I. : Quels défis avez-vous identifié ?

A.DC. : Le plus grand frein – et cela revient souvent dans les territoires français – ce sont les compétences ! On a du boulot, mais on n’arrive pas à recruter la bonne compétence au bon endroit et cela freine les activités. C’est vrai en France, et sans doute encore un peu plus à Mayotte : il faut absolument développer la formation. Et ce qu’il faut accélérer ici, comme partout ailleurs, c’est l’apprentissage. Cela a un double intérêt, puisque c’est faire rencontrer une entreprise qui a un besoin et un jeune qui veut travailler. Si le jeune s’intègre bien dans l’entreprise, c’est gagné !

Les #CCI forment 400 00 jeunes et adultes par an. Nous sommes fiers d’inaugurer ce nouveau #CFA à #Mayotte. La formation est essentielle pour #entreprendre. @mayottela1ere @Prefet976 pic.twitter.com/o5jBSJPoIb

— Alain DI CRESCENZO (@DiCrescenzo_A) January 27, 2023

F.I. : Vous inaugurez à ce titre le centre de formation d’apprentis (CFA) de la CCI à Dzaoudzi (voir encadré). Quels autres projets naîtront ensuite ?

A.DC. : On va travailler sur d’autres partenariats via le réseau Négoventis pour développer davantage de formations… mais je vise aussi l’enseignement supérieur ! Je souhaite établir des ponts avec les écoles d’ingénieur et de commerce… parce que si nous voulons monter en gamme et garder les talents sur le territoire, il faut certes que les entreprises embauchent, mais il faut surtout former les jeunes sur place !

FI : Quelles compétences sont à développer en priorité à Mayotte, selon vous ?

A.DC. : Globalement, ce qu’on cherche, c’est d’être capable de construire un produit, d’accueillir des clients, et de leur vendre des prestations. Il y a donc les métiers techniques, l’ingénierie, la gestion et le commerce. Autre chose, je suis frappé par la beauté de ce qui nous entoure. Cette île n’a rien à envier aux autres territoires d’outre-mer. Il faut absolument réussir à développer le tourisme. Je pense donc par exemple à des formations d’« hospitality management » (N.D.L.R. la gestion hôtelière). Enfin et surtout, nous devons apprendre à communiquer. Arrêtons de communiquer sur ce qui ne va pas. Communiquons sur ce qui marche, sur votre capacité d’accueil. Soyez fiers de votre île et de l’ambition que vous avez ! C’est le message que je fais passer tout au long de mes interventions ici, et que je ferai passer à mon retour en métropole.

F.I. : Vous nous ferez de la pub alors ?

A.DC. : Vous pouvez compter sur moi pour être votre ambassadeur, et votre défenseur ! (rires)

Le CFA officiellement inauguré à Dzaoudzi

Opérationnel depuis mai dernier, le centre de formation d’apprentis (CFA) de la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte (CCIM), situé juste en face du quai Issoufali à Dzaoudzi, a été officiellement inauguré ce vendredi matin, en présence du président de la CCI France, Alain Di Crescenzo. Le centre propose des formations en apprentissage, du niveau CAP (Équipier polyvalent du commerce) au niveau Bac+3 (Bachelor Responsable de développement commercial) dans le domaine de la vente. « La vente, c’est le démarrage de l’évolution professionnelle ! », estime Claude Raynaud, directrice de la formation de la CCI Limoges Haute-Vienne et marraine du CFA de Dzaoudzi. « On commence par bien connaître son point de vente, ses produits, ses clients, et ensuite on peut évoluer sur beaucoup de choses… jusqu’à la création d’entreprise ! En formant de bons profils commerciaux, on peut apporter une véritable plus-value au territoire », argue-t-elle. « Les jeunes, c’est vous l’avenir ! », abonde Mohamed Ali Hamid, président de la CCI Mayotte, à l’attention des quelques apprentis réunis pour accueillir la délégation. Le maire, Saïd Omar Oili, se ravit quant à lui de l’implantation de la structure dans sa commune. 90 jeunes y sont actuellement inscrits, et 180 y ont été formés en 2022, rapporte Rachid Ousseni, le coordinateur du CFA.

La délégation de la CCI s’est ensuite rendue sur le site de la technopole à Dembéni.

Catégorie équipe masculine de l’année

Rugby Club Secteur Sud Mayotte de Bouéni

Longtemps dominé par Mamoudzou et Petite Terre, le rugby mahorais a vu, peu à peu, le RCSSM Bouéni pointer le bout de son nez. Les Sudistes ont souvent joué le rôle de challenger, participant à plusieurs finales et proposant de vraies rivalités à leurs adversaires, sans pour autant atteindre le graal. Mais il était écrit que 2022 allait être leur année. Les joueurs de Saïd Mohamed alias Black Momo ont soulevé le bouclier du champion en finale du rugby à VII, en mai dernier. En novembre, ils ont remis ça, cette fois en remportant le championnat de rugby à X. Une juste récompense pour le club, toujours présent dans le paysage du rugby et pour qui le travail d’encadrement et la persévérance ont fini par payer. Le RCSSM se tient désormais prêt à imiter le Despérados et à vaincre le champion de la Réunion à X en finale de zone, pour devenir le nouveau champion de l’océan Indien.

Vautour Club Labattoir

Le mano à mano se poursuit entre le BCM et le Vautour Club de Labattoir pour le statut de meilleure équipe mahoraise masculine de basket-ball et en 2022, ce dernier a eu le dernier mot, remportant le championnat de Mayotte Nationales masculines 3. Plus que ça, les Petits Terriens ont confirmé la suprématie mahoraise au niveau régional, en dominant les Dyonisiens du BCD en finale de zone océan Indien. En métropole, lors des Finalités du championnat de France Nationales masculines 3, le VCL est allé battre Alfortville devant son public. Un exploit retentissant, qui a permis au champion de Mayotte de décrocher le titre honorifique de champion des DOM-TOM. Vautour a clôturé la saison 2021/2022 de fort belle manière, en remportant la coupe de Mayotte face à l’Étoile Bleue de Kawéni. Cerise sur le gâteau : les hommes d’Abdallah Djaha Salim ont démarré la nouvelle saison comme ils ont bouclé la précédente : avec un succès au trophée des champions, cette fois contre les Rapides Éclairs de Pamandzi.

Combani Handball Club

Les filles du CHC ont longtemps été les têtes d’affiche du handball combanien et mahorais, avec ses nombreux titres de champions de Mayotte. Les garçons, eux, jamais très loin de la première place, ont souvent joué les seconds rôles dans leur championnat, laissant Tsingoni – et à une certaine période Tsimkoura – briller. Mais 2022 a été leur année, à tous les niveaux. Les Combaniens du CHC ont en effet conquis le premier titre de champion de Mayotte de leur histoire chez les hommes. Les coéquipiers de Zouhaïri Lassira et Sébastien Bacar ont même terminé invaincus de la saison, ne concédant qu’un match nul en Petite Terre, face à Labattoir. Ils ont confirmé leur domination en remportant la coupe et la supercoupe de Mayotte. Les participations aux finalités des championnats de France Nationales 3 et à la Coupe des clubs champions de l’océan Indien complètent le tableau d’une fabuleuse année pour les Combaniens.

Football Club M’tsapéré

Comme chaque saison, le FC M’tsapéré est placé comme l’un des prétendants au titre de champion de Mayotte, et comme souvent ces dernières années, il relève le défi avec succès. C’est encore le cas en 2022, où les Diables Rouges M’tsapérois ont eu raison des challengers M’zouasia, Kawéni et Kani. En 22 journées, les hommes de Djadid Abdourraquib n’ont concédé qu’une seule défaite. Ils ont notamment bouclé la deuxième partie de saison en étant invaincus. Élue Équipe masculine de l’année lors de l’élection du Sportif de l’année 2019 après un quadruplé historique Championnat-Coupe de Mayotte-Coupe Régionale de France- Supercoupe de Mayotte, le FCM ajoute une nouvelle ligne à son palmarès et fait de nouveau son apparition dans l’élection.

Union Sportive Kavani

« Nous allions regarder jouer les FCM, Rosador, Jumeaux… et maintenant nous allons les affronter en matchs officiels de championnat. » Le chargé de communication de l’Union Sportive Kavani n’est pas retombé de son nuage. Et pour cause, son équipe première masculine a réalisé une saison 2022 brillante, dans la continuité des accomplissements de la saison 2021, à l’issue de laquelle les Kavaniens avaient accédé au championnat Régional 2. En 2023, pour la première fois de son histoire, l’USK évoluera en Régional 1, la première division de football. Les dirigeants kavaniens en rêvaient. Et pour atteindre cet objectif, ils s’en sont donnés les moyens, notamment en faisant signer le buteur vedette du FC M’tsapéré et de la sélection de Mayotte, Mouhtar Madi Ali alias Johnny. Sportif de l’année 2019, nommé parmi les cinq meilleurs sportifs de la décennie 2010-2019. L’attaquant originaire de Kavani a porté les siens vers une seconde montée consécutive historique pour le club.

Vous pouvez voter et retrouver l’ensemble des catégories et des portraits sur le site sportif.yt

Catégorie équipe féminine de l’année

Basket Club M’tsapéré

Visiblement au Basket Club M’tsapéré, lorsque ce ne sont pas les garçons qui s’illustrent, ce sont les filles. Détrônés par le Vautour Club Labattoir en championnat, l’équipe masculine du BCM s’est faite discrète en mai dernier, et a laissé toute la lumière aux Diablesses rouges. Celles-ci ont triomphé d’une triple confrontation face au Fuz’ellipse de Cavani, en finale du championnat Nationales Féminines 3, en battant deux fois les Cavaniennes chez elles, au match aller puis au match d’appui. La marche de la finale de zone océan Indien contre les Tamponnaises a été trop haute, ces dernières régnant sans partage sur le basket-ball régional depuis plus d’une décennie. Toutefois, la victoire en championnat a replacé le BCM au premier rang du basket-ball féminin mahorais.

Association Sportive et Culturelle de Tsingoni

En 2022, le handball féminin mahorais a été dominé par les Tsingoniennes de l’ASCT. Ces dernières ont remporté tous les titres possibles, réalisant le triplé championnat, coupe et supercoupe de Mayotte. Parmi les raisons de ce succès, on peut noter le retour dans l’effectif de joueuses cadres et extrêmement expérimentées que sont les sœurs Abouchirou Soultoini (élue Sportive de l’année 2010) et Yasmina Saïndou (élue Sportive de l’année 2019). On peut également souligner le retour de Badirou Abdou (élu Entraineur de l’année 2009) dont l’expertise dans le domaine du coaching a changé le groupe et l’a rendu plus compétitif. L’année exceptionnelle des Tsingoniennes a été enrichie par une participation aux Finalités des championnats de France N3 en mai en métropole, et à la Coupe des clubs champions de l’océan Indien, en octobre à Madagascar.

Handball Club Sélect 976

À l’avenir, le drapeau du HC Sélect 976 remplacera-t-il celui de l’ASCT au sommet du handball féminin tsingonien et mahorais ? C’est en tout cas l’ambition très claire du club présidé par Moizari Ahamada. Les Tsingoniennes du HCS ont effectué une année civile 2022 remarquable. Elles ont survolé la coupe de la Ligue et le championnat d’Excellence (deuxième division mahoraise), et atteint la finale de la coupe de Mayotte en faisant tomber de grandes écuries du handball féminin à l’instar du Combani HC. En 2022/2023, les voici parmi l’élite du championnat féminin, en Prénationales, pour la première fois de leur jeune histoire. Mieux que ça, les protégées de Zarouki Ali Minihadji jouent déjà les premiers rôles en première division, surpassant la majorité des clubs et tenant tête aux cadors du championnat. Résultat : le HC Sélect 976 a terminé la phase aller à la deuxième place du classement et se bat déjà pour un titre de champion de Mayotte. Une évolution éclaire, bien loin de passer inaperçue.

Club Unicornis Passamaïnty

Créé en 2018, le Club Unicornis de Passamaïnty n’a mis que quatre ans pour se structurer et installer son nom aux côtés des grands clubs de football féminin mahorais. Quatre ans seulement pour titiller en championnat de première division la grande machine que représentent les Jumelles de M’zouasia. C’est finalement auréolé d’un titre de vice-championnes de Mayotte que les Passamaintiennes ont bouclé la saison 2022. Ajouté à cela une finale de coupe de Mayotte perdue face au FC M’tsapéré… Le Club Unicornis n’est pas passé loin d’un doublé, mais il est assurément sur la bonne voie pour le réaliser. D’autant qu’ils s’appuient sur de jeunes joueuses talentueuses et que la relève semble assurée avec des sections dans les catégories d’âge inférieures. Car le CUP, c’est à la fois une équipe senior performante mais aussi une école de rugby et des équipes de jeunes structurés.

Association Sportive Ampountra de Chiconi

L’histoire de l’Association Sportive Ampountra de Chiconi est intimement liée à l’histoire du rugby à Mayotte. Le club est parmi les premiers créés en 1991, grâce à l’euphorie et l’enthousiasme qu’a suscité la Coupe du Monde de Rugby de la même année. Des animations autour de ce sport furent créées et le milieu scolaire en a été fortement imprégné. C’est dans ce contexte que l’association a été fondée. En 2017, après des années de sommeil, le club a été réactivé par une bande d’amis. « Nous nous organisons aujourd’hui petit à petit pour continuer à faire vivre et partager les valeurs du Rugby avec notre identité et dans la durée. » En juin dernier, l’ASA Chiconi a remporté le premier bouclier de champion de son histoire, grâce à son équipe féminine de rugby à VII. Plusieurs joueuses de l’ASA font partie de la sélection de Mayotte de rugby féminin à VII préparant les Jeux des Îles de l’Océan Indien 2023.

Vous pouvez voter et retrouver l’ensemble des catégories et des portraits sur le site sportif.yt