Vols à répétition, accumulation des délits comme des crimes… Un jeune homme de 22 ans comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel. Son parcours, qui l’a conduit très tôt dans la délinquance, aurait pu lui valoir sept ans d’emprisonnement et jusqu’à 100.000 euros d’amende. Mais le tribunal s’est déclaré incompétent pour quatre de ses délits, commis alors qu’il n’avait pas 18 ans.

Il est facile d’y entrer, difficile d’en sortir. À Mayotte, la délinquance happe les jeunes en errance. Ces derniers se retrouvent enfermés dans un cycle sans fin où ils disent n’avoir d’autre choix que de commettre des actes délictueux. Khader*, 22 ans, en est le parfait exemple. Ce mercredi, dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Mamoudzou, il est accusé d’avoir cambriolé des magasins qui vendent des produits électroménagers et électroniques, et d’avoir tenté de voler un ordinateur dans les locaux de la SMAE. Au total, six délits lui sont reprochés, qui viennent s’ajouter à un casier judiciaire déjà bien rempli : sept autres affaires s’inscrivent déjà dans son palmarès…

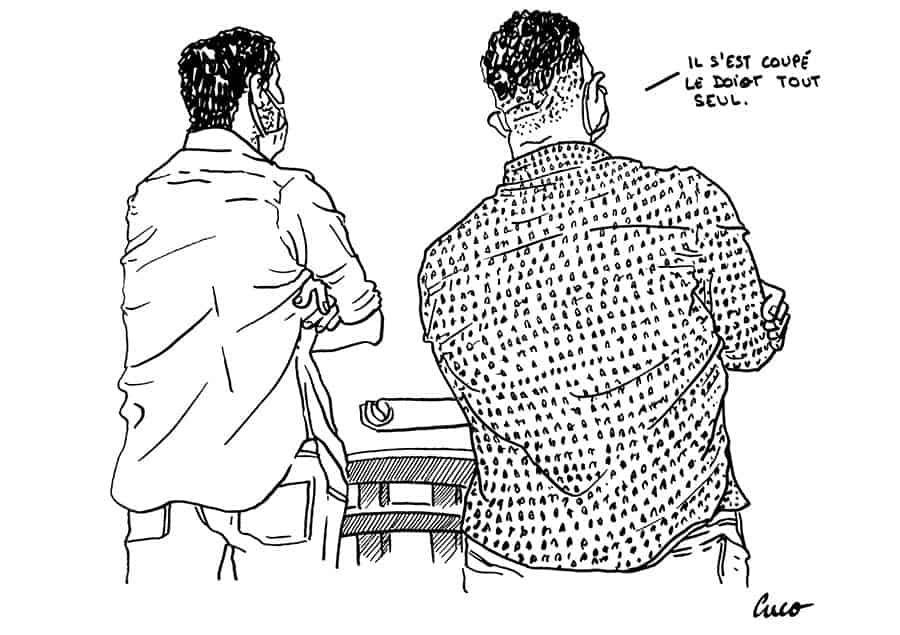

À chaque fois, son mode opératoire et ses cibles restent les mêmes. Avec l’aide de comparses, Khader s’introduit dans des locaux, en brisant la vitre ou les nacos, à la recherche d’ordinateurs, de portables ou de télévisions. Le visage masqué, le voleur laisse toutefois des traces de son passage derrière lui, car il se blesse très souvent lors de ses vadrouilles. Du pain béni pour les enquêteurs qui remontent systématiquement à lui grâce à ces gouttes de sang semées comme des miettes de pain. Ses empreintes et son ADN ont retapé les murs !

Mais alors que le juge relate les faits, le jeune homme répète tout simplement « Je ne m’en souviens pas ». Une réponse qui surprend toute l’assemblée, notamment parce que Khader avait reconnu cinq faits sur six lors d’une première audition. Le juge continue à détailler chaque cambriolage mais l’accusé s’obstine. « Vous ne vous souvenez pas avoir brisé une vitre ? Pourquoi vous avez le sourire à chaque fois que vous me donnez ce genre de réponse ? J’ai l’impression que vous souriez parce que vous-même ne croyez pas en votre réponse », s’agace le juge. « Vous voulez que je vous mente ? », rétorque Khader. Ce dernier finit par se souvenir de deux faits qui lui sont reprochés. Une tentative de vol à la SMAE et une autre dans les locaux de l’entreprise Colas. Une supposée amnésie partielle que l’accusé tourne en sa faveur puisqu’il ne reconnaît que les faits les moins graves.

« Je n’avais pas le choix »

Khader est l’exemple type de mineur isolé. Né à Anjouan, aux Comores, en 1998, l’enfant est envoyé à Mayotte un an plus tard. Ses parents résident dans son pays d’origine, alors il habite chez sa tante quelques temps. Il est ensuite balayé de familles d’accueil en familles d’accueil. Le système ne lui réussit pas, il sombre dans la délinquance alors qu’il n’a que 13 ans.« Je n’avais pas le choix » dit-il, d’une petite voix lorsque le juge évoque son parcours chaotique.

Commencent alors des épisodes de « bêtises » selon lui et d’accalmies que le tribunal n’arrive pas à expliquer. Khader est arrêté à plusieurs reprises et passe devant le tribunal des enfants. Avertissements, période probatoire, sursis, la justice évite d’envoyer le jeune homme en prison mais ce dernier multiplie les récidives. Chacune d’elle étant plus grave que la précédente. « Beaucoup de temps et de moyens ont été déployés pour Monsieur. Toute la machine judiciaire a fait le nécessaire pour qu’il puisse se réinsérer, on lui a donné ses chances mais il continue », rappelle le procureur lors de l’audience. Khader en est conscient mais justifie ses actes par une seule phrase. « La vie est compliquée », murmure-t-il.

Une réponse qui ne satisfait pas le procureur. « Le discours que vous tenez est trop facile. Il faut maintenant se comporter en adulte et prendre ses responsabilités. Vous allez pouvoir réfléchir à tout cela en prison parce que vous avez encore quelques mois, voire quelques années en prison », assène le procureur, en référence au procès qui l’attend devant une cour d’assises pour mineurs, pour des faits criminels cette fois-ci.

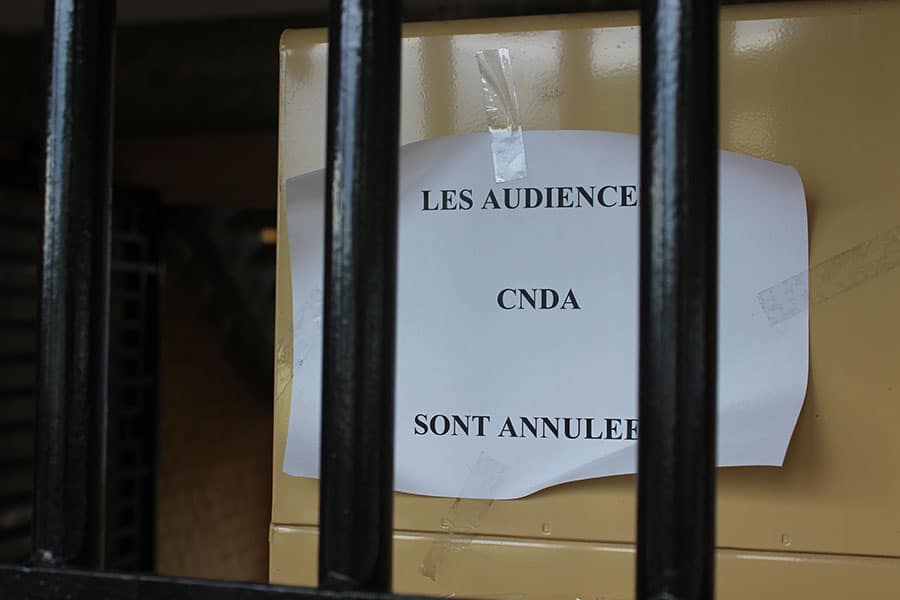

Le procureur requiert « 2 ans avec sursis ». Mais pendant que les juges sont en train de délibérer, patatra ! Voilà qu’il se rend compte que Khader était mineur pour quatre faits sur six. Autrement dit, il doit être jugé devant un juge pour enfants. Comment cette information a pu échapper aux différents acteurs de la justice qui ont eu le dossier entre leurs mains ? On l’ignore mais cette erreur judiciaire profite à l’accusé qui écope de six mois d’emprisonnement avec sursis. « Le tribunal se déclare incompétent sur quatre infractions », déclare le juge sans donner plus de précisions. Finalement, Khader n’est pas le seul à souffrir de perte de mémoire… En attendant que le parquet décide des suites à donner, il retourne au centre pénitentiaire de Majicavo où il est enfermé depuis maintenant 15 mois.

* Le prénom a été modifié

La fête des mères approche à grands pas et vous ne savez toujours pas quoi offrir ? Pourquoi ne pas lui rappeler ou lui faire découvrir les merveilles présentes dans le 101ème département ? Des épices et de la vanille cultivées et produites à Mayotte, du sel de Bandrélé, un tote bag en tissu mahorais… C’est ce que propose la box voyage « En dehors des sentiers battus ». Un concept imaginé et conçu par Caroline Tschofen. Et c’est tout naturellement que son choix de lancement s’arrête sur l’île aux parfums, où elle vit depuis maintenant quatre ans à la suite de la mutation de son mari.

La fête des mères approche à grands pas et vous ne savez toujours pas quoi offrir ? Pourquoi ne pas lui rappeler ou lui faire découvrir les merveilles présentes dans le 101ème département ? Des épices et de la vanille cultivées et produites à Mayotte, du sel de Bandrélé, un tote bag en tissu mahorais… C’est ce que propose la box voyage « En dehors des sentiers battus ». Un concept imaginé et conçu par Caroline Tschofen. Et c’est tout naturellement que son choix de lancement s’arrête sur l’île aux parfums, où elle vit depuis maintenant quatre ans à la suite de la mutation de son mari.