De nombreux citoyens et des associations de la société civile considéraient comme inconstitutionnelles les conventions de jumelage de Mamoudzou avec les villes comoriennes de Fomboni, Domoni et Mutsamudu, élaborées ou signées en juillet. En effet, la Constitution ne reconnaît qu’une seule Union des Comores composée de quatre îles, y compris celle de Mayotte. Si la décision de révoquer ces actes, ce lundi 8 août, a suscité des réactions mitigées, l’arrêté du ministre lui-même fait aussi l’objet d’un débat, notamment chez les hommes de droit. De son côté, la mairie de Mamoudzou n’a pas souhaité réagir.

Nouveau revirement sur les accords de jumelage de la ville Mamoudzou. Après un long silence, les autorités fédérales, par la voie du ministre de l’Intérieur, de l’Information, de la Décentralisation et l’Administration territoriale, ont décidé d’annuler les conventions ratifiées ou élaborées par Mamoudzou et les trois communes comoriennes de Domoni, Mutsamudu et Fomboni. Celle signée avec Tsidjé n’est pas concernée.

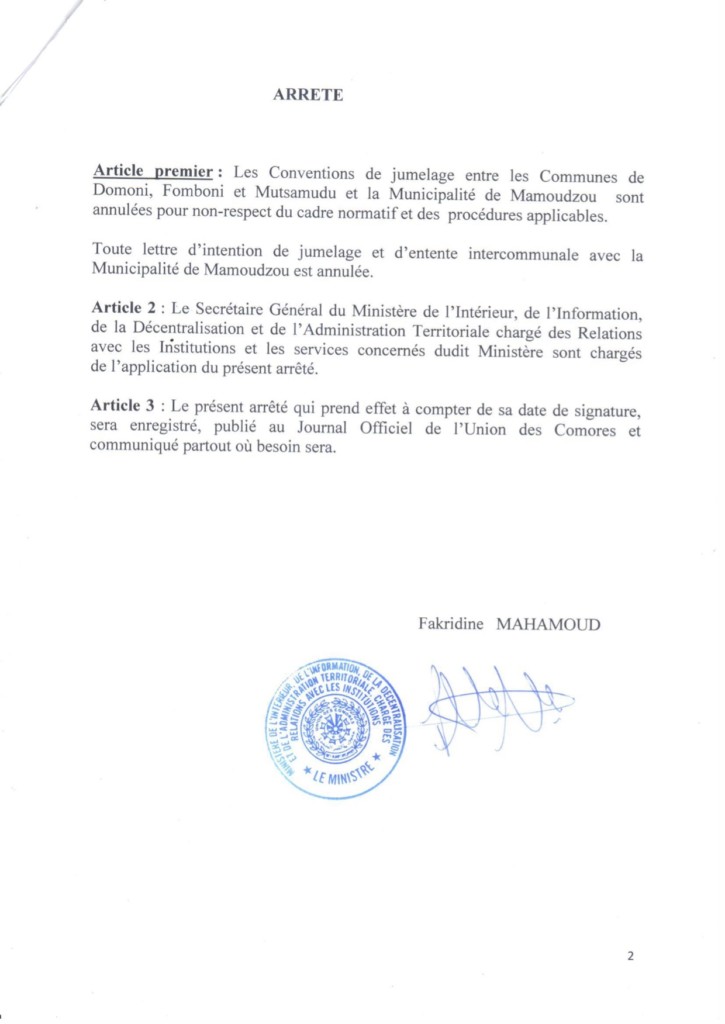

Le motif avancé par le premier flic du pays, Fakridine Mahamoud, dans son arrêté datant du 8 août ? Les accords ne sont pas conformes au cadre normatif et aux procédures applicables. « Toute lettre d’intention de jumelage et d’entente intercommunale avec la municipalité est annulée », précise l’article premier du document. Depuis fin juillet, ces conventions font des vagues autant du côté de Mayotte que de l’Union des Comores. À Mamoudzou par exemple, des manifestants avaient même bloqué la mairie le 1er août et exigeaient des explications. « Avec les Comores, c’est cinquante ans de batailles. On ne veut pas d’un jumelage qui met un coup d’éponge », dénonçaient-ils [lire Flash Infos du lundi 2 août]. Au sein de l’archipel, la société civile était également montée au créneau. Pour la plupart des associations, signer de tels accords avec Mamoudzou alors que la ville se réclame du département français voisin est une violation flagrante de la constitution comorienne.

« La stratégie française de passer en force a échoué lamentablement »

Celle-ci en son article 6 est claire. « Le territoire de l’Union des Comores se compose des îles et îlots de (Moheli), Ndzuani (Anjouan), Ngazidja (Grande Comore) et Maoré (Mayotte) ». Par conséquent, il est hors de question pour une quelconque commune comorienne de ratifier des conventions de jumelage avec Mamoudzou sinon cela reviendrait à renier le droit international et les résolutions des Nations Unies qui ont toujours reconnu la « comorienneté » de l’île de Mayotte. C’est peut-être la raison pour laquelle le ministre de l’Intérieur a sorti cet arrêté pour sauver les meubles comme l’écrivait avec ironie un internaute lundi, sur Facebook. Ce mardi, le président de la République, Azali Assoumani, a pour sa part reçu le comité Maoré à Beit-Salam, probablement pour faire taire la gronde. « Même si la réaction s’est fait attendre, force est de saluer la décision prise par les dirigeants du pays. La stratégie française de passer en force comme d’habitude a échoué lamentablement. Certains maires qui se réjouissaient des jumelages font grise mine », a réagi en début de semaine, Idriss Mohamed, défenseur de longue date du retour de Mayotte dans son giron.

Cet ancien président du comité Maoré estime qu’il faut désormais se demander s’il s’agit d’un acte isolé ou d’un réveil dans la défense de Mayotte comorienne. « Car la stratégie française se poursuit et remporte des succès auprès de certains pays. Une forte délégation tanzanienne est attendue à Mayotte pour envisager une coopération étroite. Le gouvernement doit parler avec les autorités tanzaniennes en faisant valoir nos liens traditionnels », a ajouté le numéro un du parti Ukombozi. Au sujet des Jeux des îles de 2027, Idriss Mohamed rappelle que Mayotte ne peut pas les accueillir à cause de son statut. « Il faut que le régime d’Azali se dote d’un secrétariat d’État ou un commissariat dédié à la question de Maoré pour que notre pays puisse se doter d’une stratégie intelligente et la suive de façon cohérente. Tout en faisant en sorte à ce que la question soit réinscrite à la prochaine assemblée générale de l’ONU », a-t-il proposé.

L’arrêté du ministre lui aussi contesté

Sur l’aspect juridique de la décision du ministre de l’Intérieur, de nombreuses questions restent en suspens. Exemple : pourquoi la révocation ne concerne pas toutes les communes, y compris la ville de Tsidjé ? Quant à l’annulation des accords par arrêté, là encore les juristes sont divisés. Le premier à donner son avis est Mohamed Rafsandjani. « Aucune autorité de l’État, pas même le ministre, ne peut annuler un acte fait par des collectivités territoriales, dans la mesure où ces dernières jouissent du principe de libre administration. Les autorités de l’État peuvent les contester, mais par le biais du préfet en général qui saisit le juge administratif et lui demande de contrôler un acte qu’il considère illégal », a éclairé ce docteur en droit public à qui nous avons posé la question.

Un avis que maître Abdou Elwahab Msa Bacar, consultant du président de la République en matière juridique, ne partage pas. Ce dernier, au contraire, donne raison au ministre. Il cite l’article 82 alinéa 2 de la loi sur la décentralisation. « Il faut noter que la question revêt d’une haute importance juridique, politique et diplomatique liée à la sécurité et à la défense du territoire. La loi, bien qu’elle admette la libre administration des communes et autorise la coopération, ne fait pas obstacle à la prise des mesures conservatoires par le gouvernement », s’est-il défendu. Sauf que la mesure conservatoire n’a rien à voir avec l’annulation tente de rectifier Yhoulam Athoumani, docteur en droit public, installé en France. « Lorsque l’exécutif édicte une mesure conservatoire, il le fait de façon provisoire en attendant l’intervention du juge. Car celui-ci a le pouvoir d’annulation », a-t-il détaillé.