Parmi toutes les femmes qui contribuent à l’essor économique de Mayotte, nous ne pouvions en retenir que cinq. Retrouvez ci-dessous la sélection du jury des Trophées mahorais de l’entreprise et votez pour désigner les lauréats jusqu’au dimanche 21 avril sur le site entreprise.yt.

Taambati Moussa

Elle est considérée comme la gardienne des traditions mahoraises. Au fil des années, Taambati Moussa a su se faire une place et s’imposer dans le paysage mahorais. Elle met un point d’honneur à enseigner les us et coutumes de Mayotte à la jeune génération du département, mais également à ceux qui viennent d’ailleurs. Pour cela, elle possède son propre musée à Boueni, dans le sud de l’île, pour sauvegarder et transmettre la culture mahoraise. Loin d’être une lubie, c’est bel et bien une mission que cette militante de longue date s’est donnée. Elle y préserve précieusement des objets anciens et emblématiques de l’île aux parfums. Les objets exposés sur les étagères sont le vestige d’une époque qu’elle a connue mais qui tend à disparaître. « Je ne veux pas que ça se perde. C’est notre patrimoine, notre culture, notre identité. Sinon, comment peut-on répondre aux jeunes qui se demandent comment on faisait avant ? », déclare la Mahoraise qui s’arme encore de poteries pour cuisiner de façon traditionnelle lors des Journées européennes du patrimoine.

Elle est aussi l’initiatrice de l’association Ouzouri Wa Mitroumché qui valorise les traditions à travers le mindzano. Un masque de beauté mahorais à base de bois de santal qu’elle continue de frotter contre la pierre et fait sécher dans sa boutique pour le vendre ensuite.

Taambati Moussa ne se limite pas aux frontières mahoraises puisqu’elle milite également au niveau national et international. Paris, Tanzanie, Antilles, elle est partout pour faire connaître la culture mahoraise.

Propriétaire d’une maison d’hôtes située aussi à Boueni, « Santal Logis », elle permet à des touristes de déguster un repas traditionnel mahorais, apprendre à cuisiner comme avant ou fabriquer les fameux colliers de fleurs au jasmin tant appréciés.

La gardienne aux multiples fonctions a été décorée de la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin ainsi que de la médaille de l’ordre national du mérite.

Nasra Mohamed

Nasra Mohamed est la propriétaire et gérante de deux boutiques de vêtements situées à la rue du commerce de Mamoudzou et un éphémère installé dans les Hauts Vallons. « Ma Nana » est le nom qu’elle a choisi car elles sont entièrement dédiées à la gent féminine. C’est en 2011 qu’elle crée sa première boutique basée à l’époque à Cavani, toujours dans la commune de Mamoudzou. Elle se souvient que « c’était un peu galère pour faire les choses dans les règles car je n’arrivais pas à avoir de Kbis. » Mais elle ne désespère pas et à force de persévérance elle finit par l’obtenir.

La jeune femme réussit à se frayer un chemin dans le monde de l’entreprenariat mahorais, malgré toutes les difficultés que cela engendre. « C’était une aventure pas facile parce que je n’ai jamais demandé d’aides de l’État ni du conseil départemental. » Elle finance tous ses projets par ses propres moyens et elle est fière de son parcours car elle a réalisé son rêve de petite fille. « J’ai toujours rêvé de travailler pour moi-même. Et depuis que j’ai 6 ans, je savais que je voulais être dans la mode. J’ai toujours aimé embellir les autres », raconte celle qui se souvient passer des heures à feuilleter les magazines de mode de ses tantes à l’époque. Aujourd’hui elle a trois salariés et encourage les femmes à s’engager dans le monde de l’entreprenariat car contrairement à ce que l’on pourrait croire « la plupart des femmes entrepreneures s’entend très bien. On s’aide entre nous », affirme-t-elle. Nasra Mohamed n’a pas eu des débuts faciles, alors elle aide particulièrement les jeunes filles qui cherchent des stages. C’est sa manière de soutenir la jeune génération.

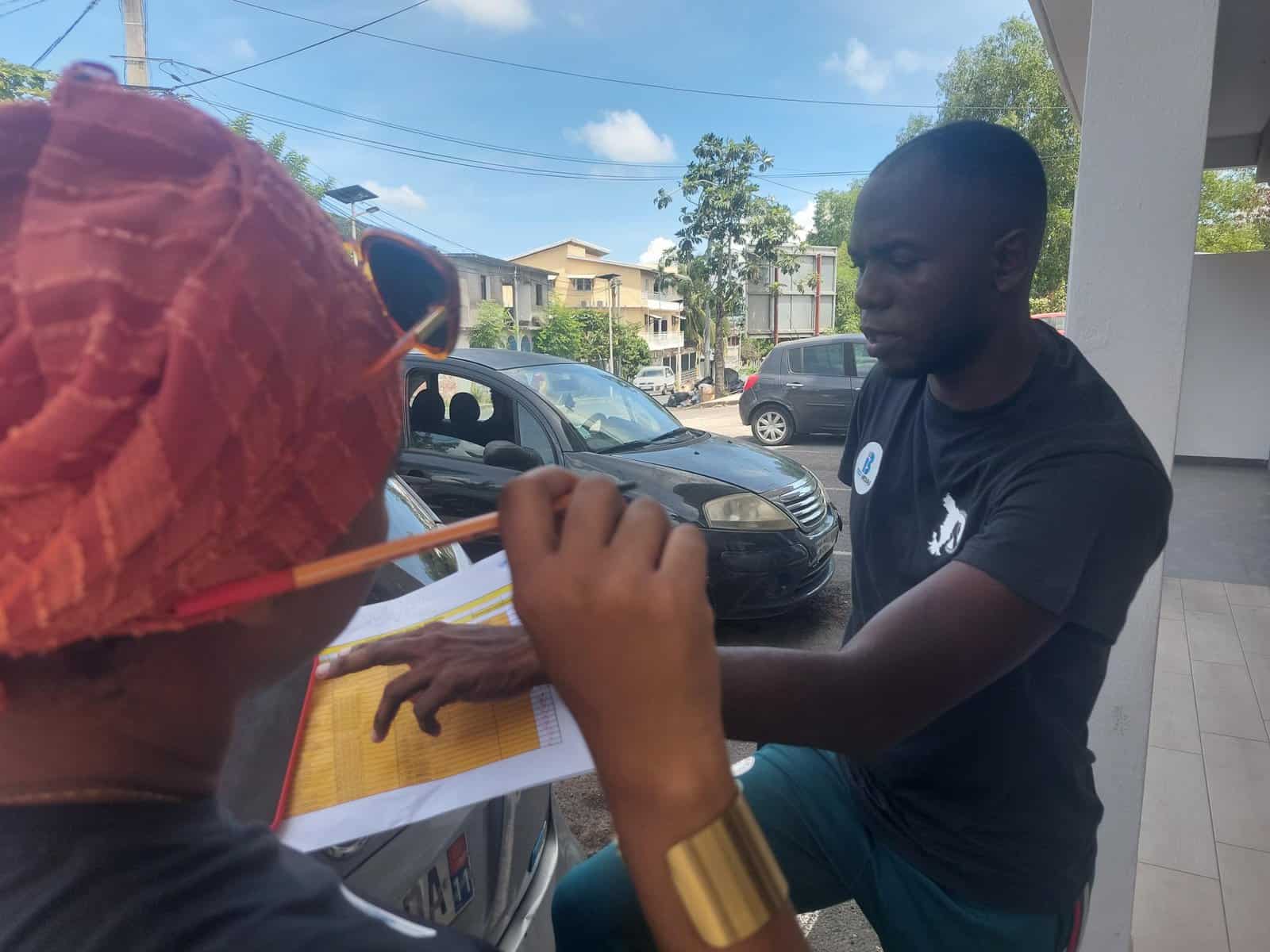

Razia Simba Ali

Razia Simba Ali a un parcours semé d’embûches mais grâce à sa force et à sa détermination, elle a toujours su se relever. À 47 ans, elle est une femme accomplie, à la tête de son entreprise de transformation d’épices et de légumes. « Je les écrase et les découpe pour qu’ils soient prêts à utiliser », explique-t-elle. L’entrepreneure s’est lancée dans cette activité en 2015 et elle vend ses produits au marché couvert de Mamoudzou. Elle prépare également des plats traditionnels mahorais qu’elle vend sur commande.

Elle est fière de dire qu’elle fait tout sans l’aide de personne car ses clients sentent la différence lorsque ce n’est pas elle qui est aux fourneaux. Razia Simba Ali a un savoir-faire qu’elle seule maîtrise. « J’adore faire la cuisine depuis que je suis toute petite », affirme-t-elle. Elle a donc décidé de faire de sa passion son métier après des années sans réussir à trouver un travail stable. « J’avais des petits contrats mais mes employeurs ne renouvelant jamais… C’est comme ça que j’ai décidé de créer mon entreprise », raconte-t-elle. Et elle ne regrette pas sa décision. « Travailler pour soi-même n’a pas de prix ! Je suis épanouie, moins stressée car je n’ai de compte à rendre à personne. Et le plus important c’est que je peux passer plus de temps avec ma fille. »

Razia Simba Ali, reconnaît cependant que la vie d’entrepreneure n’est pas de tout repos. Parfois elle ne peut même pas s’attribuer de salaire. « Au début, mon affaire marchait très bien, mais depuis la crise du Covid j’ai eu du mal à remonter la pente. Je peux passer des jours sans rien vendre, alors je suis obligée de faire du porte-à-porte dans les bureaux pour vendre un peu », raconte-t-elle. Malgré cela, elle ne regrette pas son choix et veut continuer à travailler pour son propre compte. « Pour rester motivé il faut aimer ce que l’on fait. Tout ce que je fais, je le fais par amour. »

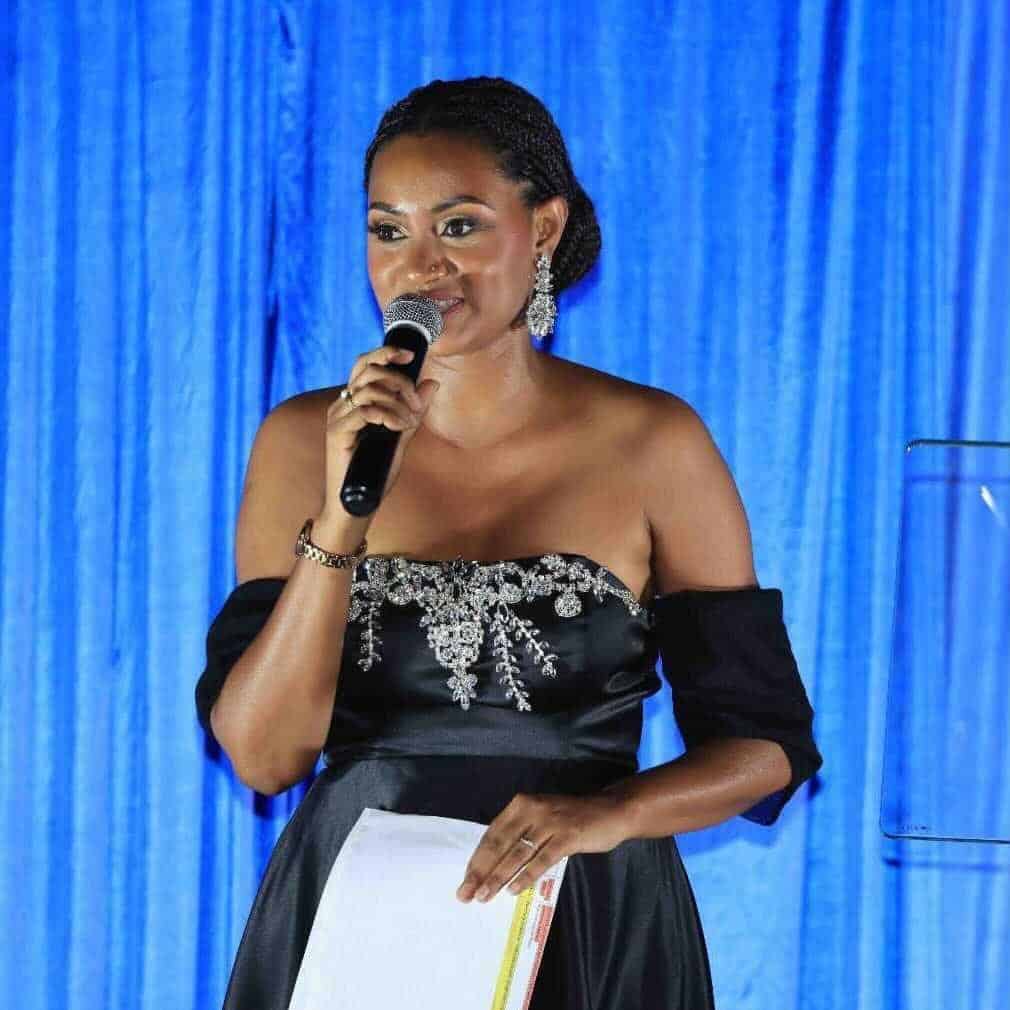

Dahyati Mistoihi

Dahyati Mistoihi est devenue l’une des animatrices mahoraises les plus emblématiques de sa génération. Tout a commencé en 2017 lorsqu’elle rentre à Mayotte et qu’elle est soutenue par des associations qui l’aident à s’intégrer dans la vie mahoraise. » En retour, pour montrer sa reconnaissance, elle accepte d’animer pour elles des événements de manière bénévole. Elle est repérée et commence à animer plus fréquemment. C’est ainsi que naît Tayra Events, le nom de sa société. « Je ne pensais pas que ça allait durer. Je pensais que j’allais m’épuiser mais ce n’est pas le cas », avoue-t-elle. Non seulement elle ne s’est pas épuisée, mais elle a développé d’autres compétences. Son charisme et son professionnalisme l’ont propulsée à la télévision. Il y a trois ans, elle devient la première présentatrice de la météo incarnée à Mayotte. Elle se découvre d’autres compétences et continue dans cette lancée. Elle anime les concours de beauté en direct à la télévision. Il s’agit là encore d’une première.

En parallèle, Dahyati Mistoihi est enseignante et malgré le succès qu’elle rencontre dans l’animation, elle enseigne toujours. « On me demande souvent comment je fais pour concilier les deux, mais je suis quelqu’un de très organisé. Et puis j’aime beaucoup l’animation, je suis une vraie passionnée et tant que j’aurai la santé je continuerai à le faire » déclare-t-elle. L’animatrice est consciente qu’elle est suivie par beaucoup de jeunes, notamment des filles, et certains veulent suivre ses pas. « C’est un métier qui prend beaucoup d’ampleur à Mayotte. Les jeunes femmes commencent à vraiment l’apprécier. Il faut maintenant les encadrer et les former car animer un évènement c’est du travail. » Dahyati Mistoihi espère que son parcours en inspirera plus d’un.

Haloua Haribou

Haloua Haribou est la propriétaire du restaurant la Croisette situé à Mamoudzou, et elle est également traiteuse. Tout a commencé en 2007, alors qu’elle avait plus de 50 ans. « J’ai débuté en tant que traiteuse, et tout le monde s’est moqué de moi. Des membres de ma famille m’ont dit que c’était déshonorant de cuisiner pour les autres, que c’était un sous-métier », se souvient-elle. Mais la quinquagénaire de l’époque ne se décourage pas et continue à travailler.

En 2015, elle ouvre son restaurant la Croisette. « J’ai toujours voulu avoir mon propre restaurant alors quand l’opportunité s’est présentée j’ai sauté dessus. » La restauratrice est aujourd’hui à la tête d’une équipe de neuf personnes et même si elle aime son métier, elle reconnaît que « c’est parfois difficile car on est toujours sous pression », selon elle. « Mais quand on est motivé on arrive à gérer », ajoute-t-elle.

Haloua Haribou est l’exemple même de la motivation car malgré les critiques, elle n’a jamais baissé les bras. Et elle prouve qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre. « J’avais plus de 50 ans quand j’ai commencé et je ne savais pas utiliser d’ordinateur, ni gérer une entreprise et ça ne m’a pas arrêtée. J’ai tout appris sur le tas. » Aujourd’hui, sa famille et notamment ses enfants la soutiennent.

Elle est heureuse de constater que le secteur s’est développé, mais elle met en garde les nouveaux arrivants. « Aujourd’hui tout le monde veut être traiteur. C’est bien, mais c’est un métier difficile. Il ne s’agit pas que de faire à manger. Il faut être très rigoureux », prévient la sexagénaire qui n’a pas eu peur de réaliser ses rêves malgré les codes de la société mahoraise.

Tous les portraits et toutes les catégories sont à retrouver sur le site entreprise.yt