En dépit des 8,1 millions d’euros débloqués par l’État pour l’achat de cinq groupes et de pièces de révision, au moins de novembre dernier, la société nationale de l’électricité des Comores n’a pas été en mesure de fournir du courant. Certains foyers ont dû jeter leurs stocks de produits carnés. Le soir, une partie de la population doit rompre le jeûne du ramadan dans le noir.

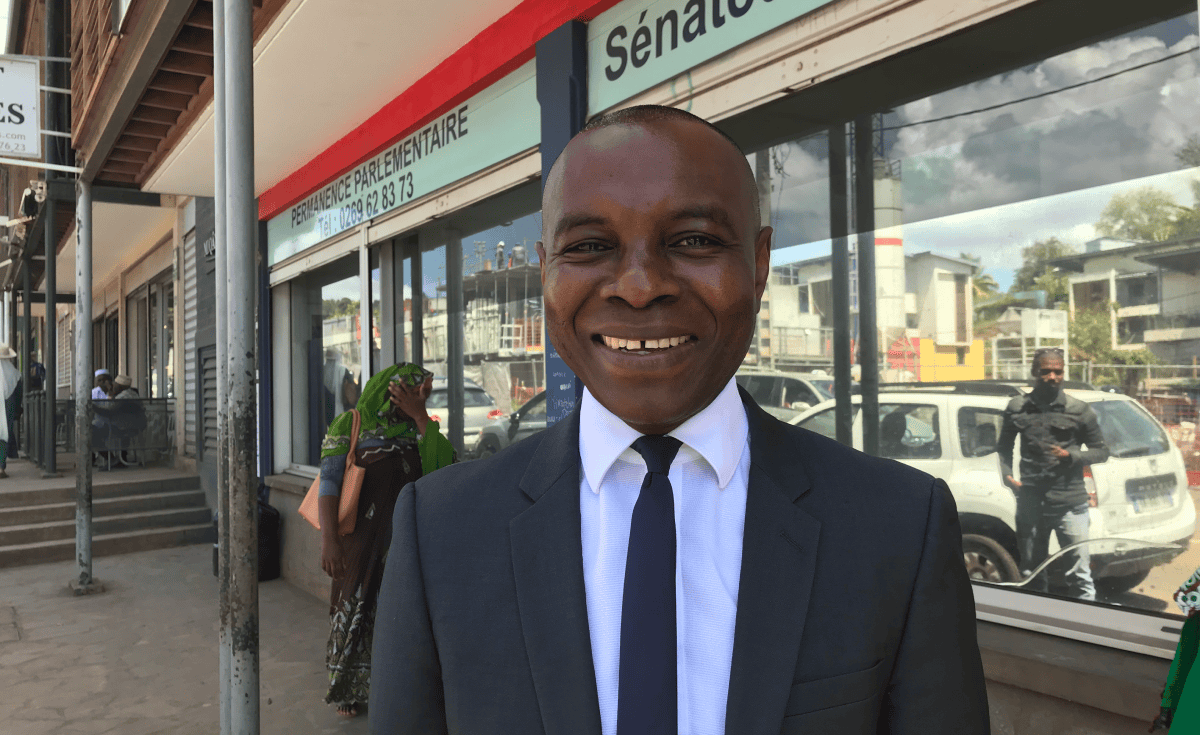

A partir de ce mardi 9 avril, les fidèles de l’Union des Comores, sauront s’ils vont jeûner trente ou vingt-neuf jours. A l’instar de musulmans de la région de l’océan Indien, y compris ceux de Mayotte, les Comoriens sont en attente de l’apparition du croissant lunaire, marquant la fin officielle du Ramadan. Mais si l’ensemble de la population regrettera ce mois de fraternité et de dévotion, elle ne peut pas non plus oublier les délestages qui ont marqué toute cette période. Il n’est un secret pour personne que le pays est souvent confronté à des coupures intempestives d’électricité qui s’étalent sur plusieurs mois de l’année. Toutefois, dans le passé, les autorités se donnaient tous les moyens pour fournir régulièrement durant le mois de ramadan du courant. Cette année, tout comme l’an dernier, les Comoriens dans leur ensemble rompaient le jeûne dans le noir, excepté certaines régions. Pourtant, par prévention, l’État avait déboursé au mois de novembre dernier, la bagatelle de 8,1 millions d’euros. Cet argent, soit donc quatre milliards de francs comoriens devait servir à acheter cinq groupes électrogènes, dont deux neufs ainsi que des pièces de rechange. A l’époque, sûr de lui, l’actuel ministre de l’Énergie, Hamada Moussa Aby, jurait que ce serait la dernière fois que le gouvernement comorien achetait des groupes destinés à la société nationale d’électricité des Comores (Sonelec). Avec une puissance au total de 12,5 mégawatts, les moteurs allaient être répartis entre la Grande Comore et Anjouan, les îles les plus touchées par des problèmes d’approvisionnement.

Recharger les smartphones

Voilà que trois mois après leur installation, ils ne sont pas capables d’éclairer la population en ce mois de ramadan. Seule Mohéli est épargnée par les délestages, selon des confrères résidant sur place. Cependant, à Anjouan, les témoignages que nous avons recueillis traduisent la frustration. « Nous n’avons pas pu stocker nos poissons et les produits carnés. C’est triste. Alors qu’il nous arrivait de trouver le kilo de poisson à 1.250 francs (3,50 euros). Mais en raison des difficultés de conservation, nous sommes obligés d’acheter uniquement pour la consommation quotidienne au risque de voir le prix doubler le lendemain », déplore Ibrahim, qui vit dans la région de Nyumakele, au Sud-est de l’île d’Anjouan. Cet habitant relève qu’il arrive que la communauté passe des journées entières avec des bips du courant. « Même leur programme de délestage annoncé, il n’est pas respecté. Pendant la première décade, tout allait bien durant les trois premiers jours du ramadan. Cela étant, la situation s’est dégradée. Même recharger nos smartphones devient compliqué pour nous qui dépendons du réseau public », enchaîne l’Anjouanais.

A la Grande Comore, des régions vivent le même calvaire. Dans la commune de Pimba, au sud, autrefois alimentée par la centrale solaire photovoltaïque installée à Fumbuni, chef-lieu de la région, des foyers ont été contraints de jeter il y a quelques jours leurs stocks de poissons. « Certes, nous sommes confrontés à des délestages récurrents mais ce mois-ci, la situation s’est empirée. Exceptées les familles qui disposent de groupes électrogènes, chez elles, tout le monde a dû vider son réfrigérateur. On a jeté nos cartons de poulets », raconte avec un air furieux, Anliat, habitante de Gnambeni, l’une des quatorze localités qui composent le Pimba.

Dans cette partie de Grande Comore, la population a passé une semaine sans électricité, selon notre source. Au Nord-ouest, les habitants ne peuvent pas compter sur un programme précis de rationnement. « Parfois, l’électricité est là, seulement du matin jusqu’à l’après-midi. Souvent, il faut attendre jusqu’au lendemain vers minuit ou 1h du matin. Il nous arrive de passer trois jours sans courant », indique Abdoulmadjid, originaire de cette région appelée Mboude. Au centre de l’île, la capitale est généralement est mieux lotie que les villes et régions environnantes. Toutefois, à Iconi, ville voisine de Moroni, des habitants dénoncent les longues coupures qui durent plus de trois jours. Quant à la région de Hambu, jadis bien approvisionnée, d’où est originaire le président, Azali Assoumani, elle n’est pas non plus épargnée. « Nous dormons et rompons le jeûne dans le noir. On se demande si les groupes récemment acquis ne seraient pas vétustes », s’interroge un citoyen. A dix jours du début du ramadan, le directeur général de la Sonelec avait prévenu qu’ils ne seraient pas en mesure d’alimenter la population durant les heures de pointe. Il y avait évoqué un problème de synchronisation avec les nouveaux moteurs.

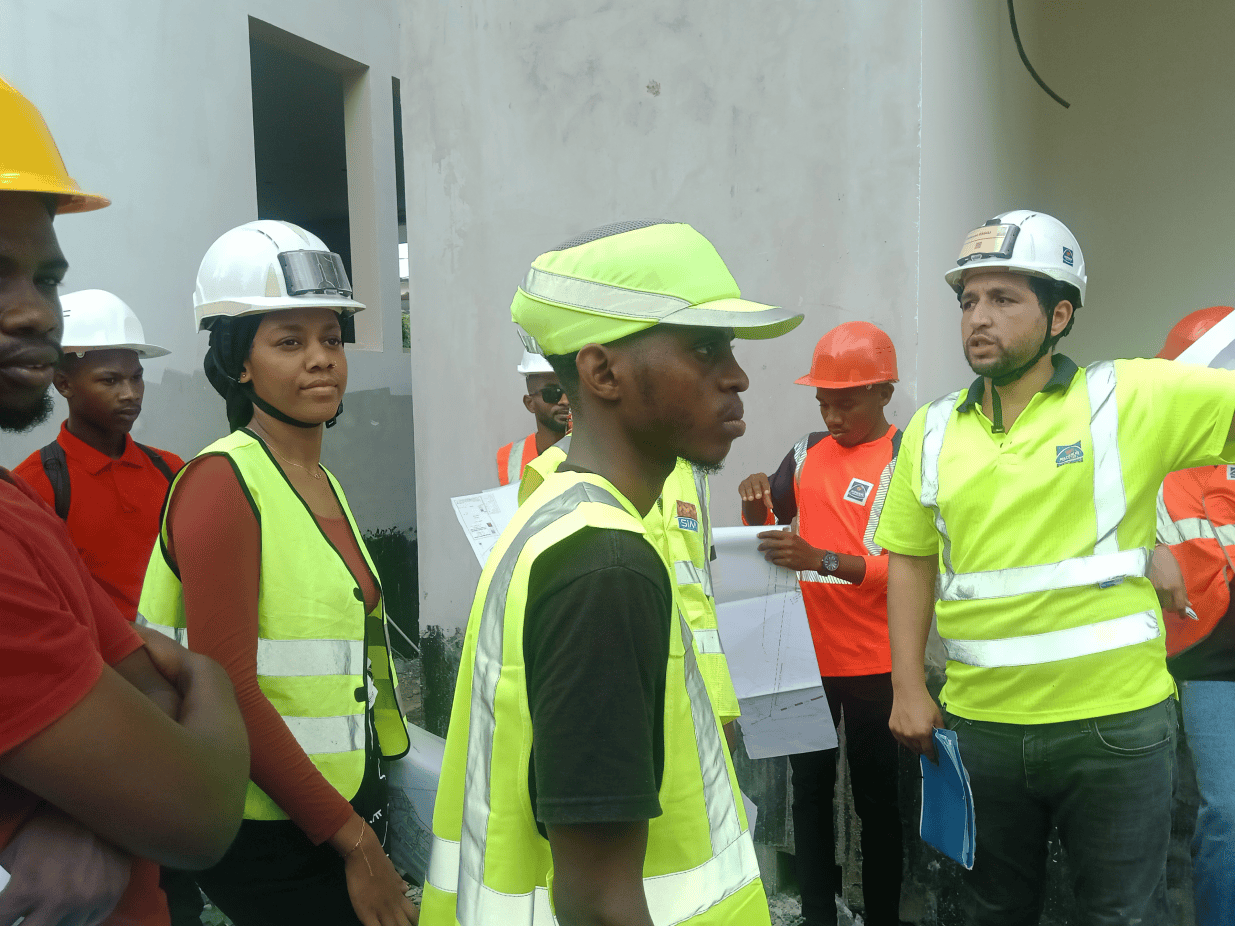

Des experts devaient venir aux Comores début mars pour réparer. On ignore si ces spécialistes sont arrivés ou pas. En tout cas, les informations qui circulent remettent en cause l’état des groupes. Le ministre de l’Énergie avait reconnu que deux seulement étaient neufs. Seulement ces deux ?