Après un léger pic du taux d’incidence la semaine dernière, l’épidémie marque à nouveau le pas à Mayotte, malgré les arrivées régulières en provenance de la métropole.

Ouf ! Alors que la métropole vit les heures sombres de la seconde vague, Mayotte semble pour l’instant épargnée par la flambée des cas de Covid-19 sur son territoire. D’après le dernier point épidémiologique de l’Agence régionale de santé, 161 nouveaux cas ont été détectés sur la semaine du 11 au 17 novembre, portant le total à 5.036 depuis le début de l’épidémie. Par ailleurs, deux nouveaux décès sont à déplorer, soit un total de 48 décès dus au virus, et 13 personnes sont hospitalisées au CHM, dont 5 en réanimation. Avec 58 cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité des tests qui stagne autour de 10%, les chiffres sur la semaine sont donc plutôt encourageants, à en croire la directrice de l’ARS, Dominique Voynet. Et ce, malgré un léger soubresaut du taux d’incidence la semaine passée, passé au-dessus de la barre des 100. Pour rappel, le premier seuil d’alerte de cet indicateur est fixé à 50 par Santé Publique France, mais l’on reste loin des montées en flèche qu’ont pu connaître certaines zones. À la veille du reconfinement, Paris enregistrait plus de 600 cas pour 100.000 habitants…

Ouverture du centre de prélèvement en Petite-Terre

Voilà pour le bilan du jour. “En pratique, nous devrions nous réjouir de cette baisse qui se confirme commune par commune, après des alertes dans le sud de Mayotte, à Bouéni, à Chirongui, à Ouangani et à Kani-Kéli”, déroule Dominique Voynet. Avant de prendre quelques pincettes. “Nous n’avons pas toutes les remontées des circuits parallèles ou alternatifs, notamment pour les voyageurs ou les personnes en situation irrégulière.” Dans son viseur : l’ouverture du centre de prélèvement en Petite-Terre, au quai Issoufali, où les voyageurs peuvent se faire tester moyennant la somme de 20 euros, et qui n’a pas fait l’objet d’une concertation avec l’ARS. Les prélèvements effectués sur place sont envoyés au laboratoire Biogroup en métropole, et certains résultats pourraient alors échapper au compteur. “Nous avons rappelé aux autorités que la remontée des cas positifs devait respecter les circuits mis en place par l’ARS, faute de quoi les chiffres que nous donnons perdent de leur sens”, indique l’ancienne ministre.

Des clusters dans des sphères privées

Quoi qu’il en soit, la seconde vague ne frappe pas encore le 101ème département, même si des clusters ont pu être identifiés, dans des cercles privés pour la plupart – réunions de famille, mariages, enterrements – mais aussi dans un club de rugby, dans l’entourage des pompiers de Chirongui, ou encore à l’internat du CHM. Parallèlement à cela, le nombre d’entrants via l’aéroport ne faiblit pas, pas plus que les arrivées de kwassas. Est-ce à dire que les remparts mis en place en amont des vols suffisent à protéger le territoire ? Peut-être, mais “il faudrait regarder dans les clusters actuels si nous trouvons parmi les cas des personnes qui ont voyagé récemment”, répond Dominique Voynet. Tout en rappelant l’antécédent de la première vague où “un décalage de sept semaines” avait pu être constaté avec la métropole. Autant d’éléments qui poussent toutefois la directrice à marteler le “nécessaire respect des gestes barrières”. “Nous avons toujours des cas sérieux et même récemment un homme jeune de 43 ans admis en réanimation sans lourde comorbidité. Nous continuons de prendre le Covid au sérieux”, insiste-t-elle.

Plus de tests mais des effectifs toujours contraints

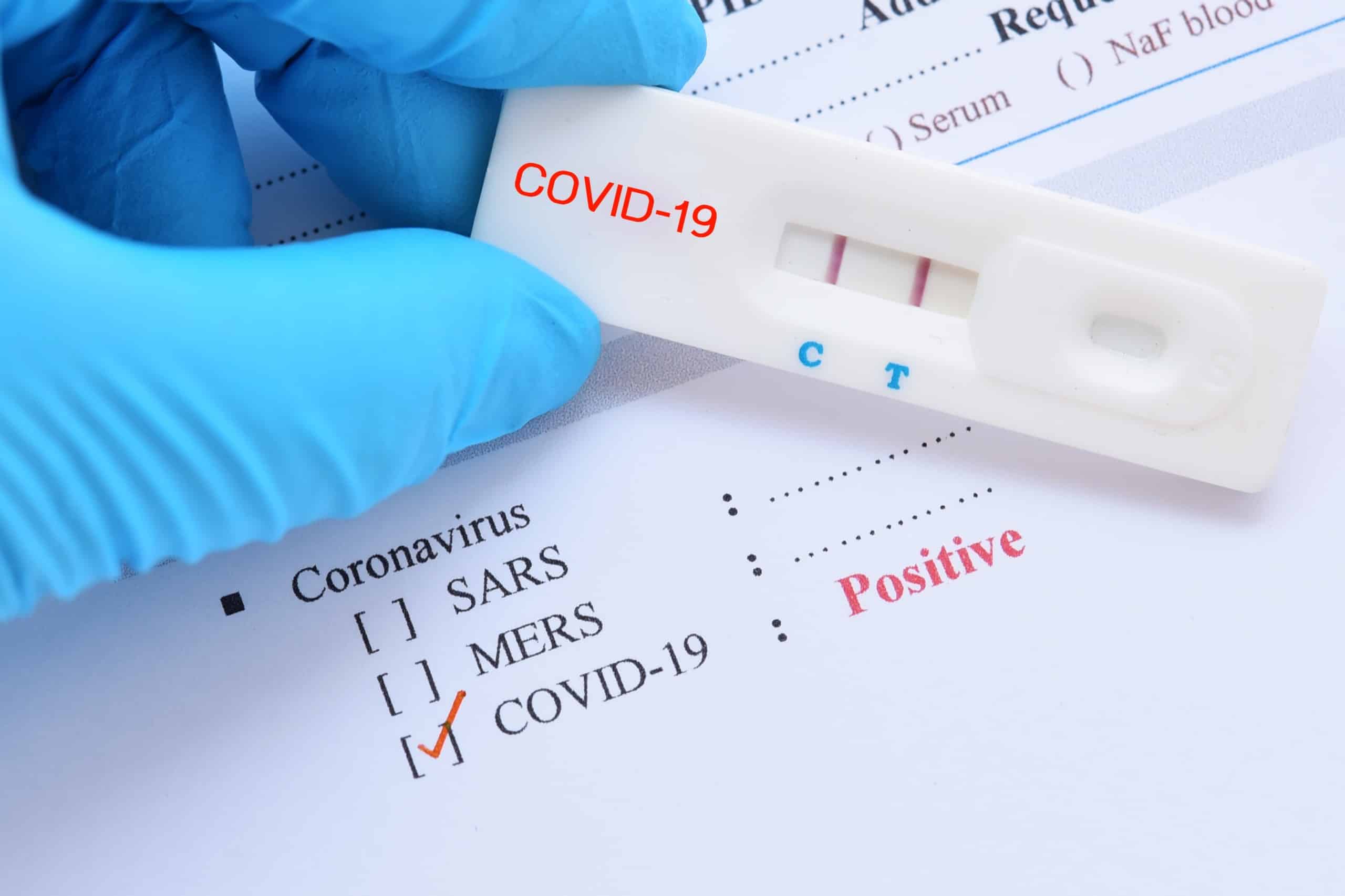

Une précaution d’autant plus importante que Mayotte reste soumise aux limites de son offre de soins. “Le CHM est sur la cordelette toute l’année avec un nombre réduit de lits en réanimation. Nous ne sonnons pas le tocsin car la situation reste gérable, mais nous avons un plan rebond qui peut nous permettre de dépasser les trente lits si nous devions faire face à un afflux soudain.” L’équipe chargée du contact tracing a quant à elle à nouveau été renforcée pour fonctionner sept jours sur sept. Enfin, l’arrivée des tests antigéniques a permis de soulager le travail des biologistes et de recentrer les tests PCR sur les cas symptomatiques et les cas contacts identifiés. Reste à s’assurer que les professionnels de santé sont tous bien rôdés à la technique : après une opération de dépistage collectif par le biais de ces TROD (tests rapides d’orientation diagnostique) dans une commune de Mayotte, aucun cas positif n’a été identifié. Un résultat sans doute un peu erroné…

Les équipes anticipent le retour possible de la dengue

Bonne nouvelle : les averses des derniers jours n’ont pas signé le retour des cas de dengue sur le territoire. Un répit qui sera peut-être de courte durée, avant la saison des pluies… Si l’Agence régionale de santé n’a donc pas encore ressorti les pulvérisateurs, ses équipes dédiées à la lutte antivectorielle ne chôment pas pour autant. “Nous avons un seul produit homologué à Mayotte, et notre hantise, c’est la résistance des moustiques”, explique Dominique Voynet pour justifier la pause des pulvérisations. Les 65 employés dédiés – auxquelles s’ajoutent toujours 10 personnes obtenues en renfort cette année – s’activent à cartographier les zones préoccupantes en matière de gîtes larvaires. Un travail qui associe aussi les associations, les usagers et les communes pour permettre de lutter contre les déchets ménagers, véritables nids à moustiques. “Tous les nouveaux maires se sont fait élire en disant qu’ils allaient travailler sur les déchets et l’assainissement, nous voulons être sûrs que cet élan civique se maintienne”, fait valoir la directrice de l’ARS. Enfin, la distribution de moustiquaires, associée à la sensibilisation aux bons gestes, se poursuit avec les communes.

Un centre de cardiologie pourrait ouvrir ses portes à Dembéni

La clinique privée Sainte-Clotilde à La Réunion ambitionne d’installer un service de cardiologie à Dembéni. Un avantage indéniable pour le territoire où l’offre de soins en la matière reste limitée. Mayotte ne dispose à ce jour que d’un seul cardiologue et juste de quoi faire un électrocardiogramme ou une échographie. Sans table de coronarographie, les malades en proie à une crise cardiaque sont ainsi systématiquement évacués à La Réunion. L’entreprise Total, qui pilote un des trois projets d’exploitation au Mozambique, avait formulé le souhait de voir une telle plateforme sortir de terre dans le département, pour en faire sa base arrière et y évacuer ses potentiels patients. Mais l’arrivée de la clinique Sainte-Clotilde a surtout été rendue possible sur la base du plan régional de santé, indique la directrice de l’ARS. “Le PRS prévoit qu’un travail pourrait s’engager en 2023 dans la perspective du renforcement de la cardiologie interventionnelle”, précise Dominique Voynet. “Ce qui m’intéresse, ce ne sont pas les deux ou trois patients que Total enverra chaque année, mais les besoins de Mayotte.”