Accentué par le phénomène de subsidence que connaît l’île depuis la naissance du volcan et la montée des eaux due au réchauffement climatique, le phénomène naturel de grandes marées poussent les différents acteurs à se mobiliser.

15 cm. En un an, voilà ce que Mayotte a perdu de hauteur face à la mer. Contre un millimètre en moyenne les autres années. En cause, la naissance du volcan sous-marin au large de l’île, qui implique un phénomène dit de « subsidence » ou plus vulgairement d’enfoncement de l’île. En 2019, « c’est comme si l’île avait fait un bond de huit cents ans en avant dans le rythme global de la montée des eaux », décryptait l’année dernière Saïd Hachim, géographe et coauteur de l’Atlas des risques naturels et des vulnérabilités territoriales de Mayotte. Une subsidence accentuée par le réchauffement climatique auquel les territoires ultramarins sont particulièrement exposés. Pour la géographe Virginie Duvat, contributrice du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) consacré à l’océan, Mayotte s’inscrit dans « ces territoires en première ligne des impacts de l’élévation du niveau de la mer ». Laquelle implique « la submersion graduelle et définitive des côtes basses qui n’ont pas la capacité de s’ajuster à l’élévation du niveau marin, ce qui va se traduire par une perte de territoire, nécessairement critique pour les îles », poursuit la chercheuse, qui a vécu dix ans dans l’océan Indien.

Des lieux d’évacuation prévus « dans le pire des cas »

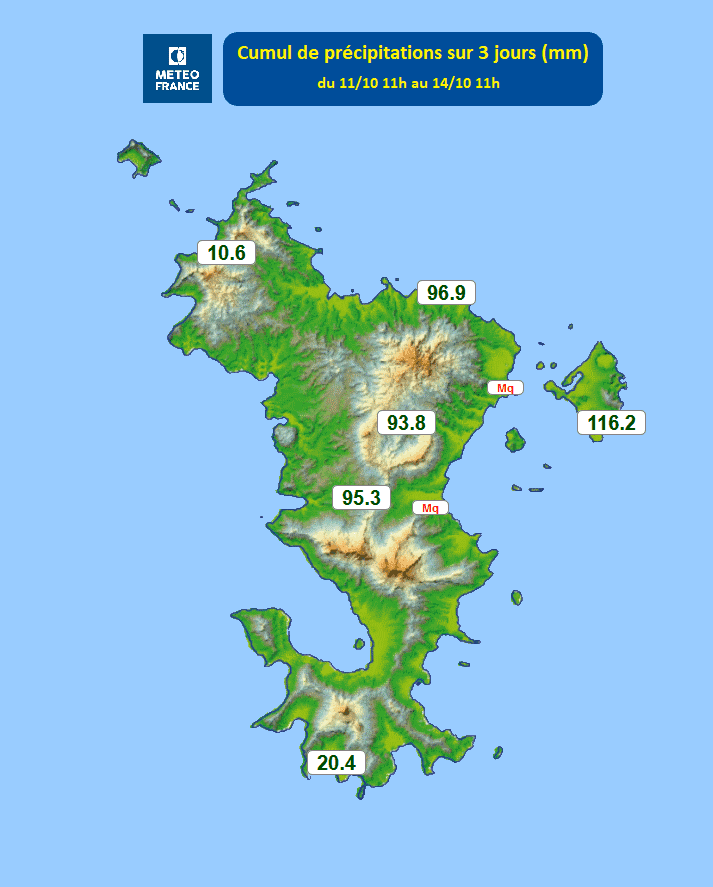

Voilà pour les détails scientifiques. Dans ce cadre, les grandes marées prévues entre vendredi et mardi risquent bien de faire se réveiller les habitants du littoral les pieds dans l’eau. Car au plus fort de cet épisode, dimanche à 4h46, l’eau devrait se hisser jusqu’à 4m44. À la même période, l’année dernière, la menace était prise très au sérieux. Et avait poussé Étienne Guillet, le directeur de cabinet du préfet d’alors, à arpenter l’île pour alerter la population face aux différents risques qu’implique cette montée des eaux. « Dans le pire des cas, des lieux d’évacuation sont prévus par les communes dans le cadre de leurs plans communaux de sauvegarde », expliquait-il alors, prônant de mettre les différents appareils électriques en hauteur, d’installer des batards d’eau devant les portes les plus proches de la mer ou encore de couper l’électricité et le gaz en cas d’approche de l’eau.

Et cette année, si une telle opération de prévention n’est pas mise en œuvre, différents services se mettent toutefois en branle pour préserver l’île de la baignade. Au niveau de la préfecture, on alerte par communiqué. « Le préfet de Mayotte rappelle que d’éventuelles dégradation des conditions météorologiques sont susceptibles d’accentuer l’impact du phénomène et d’entraîner une détérioration des conditions de navigation ou de circulation en bord de mer. Ces données pourront être fournies dans les 24 heures qui précéderont l’événement », précise-t-on avant de rappeler les consignes de sécurité (voir encadré). Du côté du STM, on prévient que le service de la barge pourra être perturbé en fonction de la météo, et l’on indique d’ores et déjà que le premier départ de lundi 19, quai Issoufali est supprimé. Pour mardi, « pas de suppression mais fort risque de retard sur les départs de 6h », prévient le STM.

Quid des mesures à long terme ?

Côté routes, la Deal se prépare également aux perturbations à venir. « Afin d’y remédier des mesures de sécurisation du réseau routier vont être entreprises par l’unité du service Infrastructures, Sécurité et Transport, chargée de l’entretien et de l’exploitation des routes nationales et départementales », indique-t-elle ainsi. « En Grande-Terre, la Deal s’est préparée à intervenir à Ironi Bé, route nationale 2. Un exercice de mise en place de déviation (par Combani et Coconi) a donc été réalisé à Ironi Be en cas de submersion. Cet exercice a permis d’identifier les difficultés de mise en œuvre de la déviation qui sera effective à la prochaine montée des eaux, si l’eau venait à submerger la chaussée. Du côté de la Petite-Terre, les agents de la DEAL sont intervenus sur la route nationale 4, au boulevard des crabes. Après avoir placé des sacs de sable dans le caniveau et réalisé un talus de terre pour empêcher l’eau de submerger la chaussée, la circulation sera faite en alternance à l’aide de feux tricolores », détaillent les services de l’État. Et sur le long de ce même boulevard des crabes, submergé l’année dernière, la Deal prévoit d’ériger d’ici la fin de l’année un muret de 100 mètres de long pour 70 centimètres de hauteur.

Des mesures de circonstance donc, mais quid du long terme ? « On a là un territoire très vulnérable pour lequel il va falloir prendre des décisions rapidement, et parfois des décisions radicales, comme celle de devoir déplacer la population, activités et infrastructures », prévient Virginie Duvat. « Il est urgent de repenser l’aménagement des côtes qui concentrent la majeure partie des foyers de peuplement, des activités humaines et des infrastructures critiques comme les aéroports, les ports et les routes majeures », insiste la géographe, soulignant la nécessité de faire reculer l’activité humaine sur les terres. À bon entendeur…

Les consignes de sécurité en cas de montée des eaux

- Tenez-vous au courant du niveau des marées et de l’évolution de la situation météorologique.

- Limitez vos déplacements en bord de mer et circulez avec précaution en limitant votre vitesse et en respectant les consignes des forces de l’ordre et des services gestionnaires des routes.

- Ne vous engagez pas sur une route fermée à la circulation.

- Sur le littoral ou sur les plages, surveillez attentivement les enfants.

- Si vous habitez en bord de mer :

- protégez vos biens face à la montée des eaux (installer des batards d’eau, relever les mobiliers),

- coupez l’électricité, l’eau et fermez les bouteilles de gaz,

- préparez votre kit d’urgence (médicaments, vêtements, alimentation, etc.),

- si nécessaire, évacuez vos habitations et gagnez les lieux d’accueil prévus par votre mairie.

- Écoutez les consignes de sécurité.