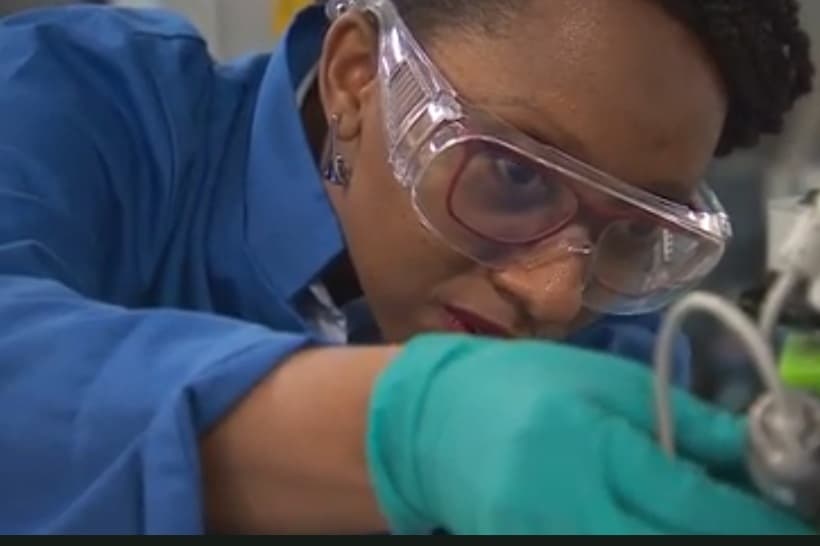

Alors que Mayotte peut, semble-t-il, enfin regarder la crise sanitaire dans le rétroviseur, le centre hospitalier se prépare en coulisse en cas de deuxième vague. D’autant plus que les vacances scolaires approchent à grands pas et que les va-et-vient avec la métropole vont se multiplier. Entretien avec Christophe Caralp, chef de pôle URSEC (urgences, réanimation, Samu/Smur, Evasan, caisson hyperbare).

Flash infos : Après plus de 4 mois intense, le centre hospitalier de Mayotte semble avoir retrouvé son rythme de croisière d’avant crise. Comment analyseriez-vous l’activité aux urgences de ces dernières semaines ? Et comment anticipez-vous une éventuelle deuxième vague ?

Christophe Caralp : L’activité aux urgences est relativement calme. Nous ne sommes pas en période épidémique, ni de bronchiolite ni de gastroentérite. Nous recensons quelques cas de Covid-19 ou de suspicion. C’est la raison pour laquelle, nous maintenons un dispositif dans le service, avec ce que nous appelons la zone bleue. Nous avons entre 2 et 5 passages sur 24 heures. Aujourd’hui, nous comptabilisons 4 personnes en réanimation, dont la dernière est arrivée cette nuit [mercredi 7 octobre], pour 16 lits. Cela représente quand même un quart de nos capacités ! Mais cela reste relativement tranquille en termes d’impact et d’appels au 15 par rapport à des gens qui signaleraient des symptômes compatibles avec le Covid. La plupart d’entre eux se présentent instantanément dans les centres médicaux de référence ou au camion à côté du caisson.

Par contre, nous suivons de près l’évolution du virus et échangeons énormément avec La Réunion et la métropole, en coordination avec l’Agence régionale de santé et la direction du CHM. Pour répondre à la demande de la direction générale de la santé, nous finalisons un plan dit « rebond » si la crise devait repartir sur le territoire. Nous nous organisons en tenant compte de la première vague dans le but d’éviter les écueils. Nous augmenterions le taux de décrochés au Samu et nous réinstallerions la filière respiratoire à l’entrée. Si le nombre de cas explosait, nous délocaliserions les urgences pédiatriques à l’étage.

FI : Dans quelles circonstances déclencheriez-vous ce dispositif ?

C. C. : Cela dépendrait du taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas pour 100.000 habitants [sur la semaine du 26 septembre au 2 octobre, celui-ci était de 39.7]. Globalement, nous constatons que les chiffres repartent à la hausse, notamment le taux de positivité [qui était de 11.5% sur la même période]. Nous suivons également de très près les conséquences que cela peut avoir sur le nombre d’hospitalisations. En sachant, que le CHU de référence à La Réunion est actuellement touché par la crise, même si cela semble se calmer ces derniers jours… À Mayotte, l’idée est la même qu’en métropole : tout faire pour ne pas repasser en plan blanc ! Qui nous obligerait à arrêter des activités et à multiplier les déprogrammations, comme cela a pu être le cas entre mars et juin. Ce qui est très pénalisant pour tout ce qui est diabétologie, cancers, etc.

FI : En cas de rebond, en combien de temps seriez-vous capable de vous remettre en ordre de marche ?

C. C. : En quelques jours ! Aux urgences, toutes les structures physiques sont en place : la zone d’attente de Covid, la salle d’augmentation pour les décrochés du Samu… Nous avons appris de notre expérience avec les militaires à armer très rapidement des chambres supplémentaires de réanimation avec nos équipes et notre matériel. Par contre, nous devons bien préparer nos ressources humaines parce que nous vivons sur une île. Donc il faut prévoir le personnel nécessaire. C’est la raison pour laquelle nous remontons nos besoins respectifs dans tous les services à la direction pour anticiper avec la réserve sanitaire.

FI : La fin de semaine signe l’arrivée des vacances scolaires. Dans quelle mesure redoutez-vous l’aller-retour en métropole de personnels de la fonction publique ?

C. C. : Nous apporterons une attention toute particulière au centre d’appel. Si nous nous rendons compte qu’il y a un regain d’appels pour le Covid-19, il faudra rapidement avertir les autorités car il y a souvent une latence, un décalage… D’abord, nous recevons des appels pour des symptômes, puis des formes intermédiaires et enfin des formes graves. Nous allons bien évidemment suivre cette période.

FI : La crise sanitaire vous a permis de bénéficier d’un hélicoptère et d’un avion sanitaire. Ces moyens de locomotion sont-ils amenés à être prolongés ou à être pérennisés ? Quid des évacuations sanitaires vers La Réunion, alors que l’île voisine connaît sa « première » vague ?

C. C. : Les évacuations sanitaires pour les personnes non Covid sont maintenues. Nous n’avons pas de difficulté à l’heure actuelle pour les évacuer. Effectivement, nous aimerions que l’hélicoptère et l’avion restent à notre disposition. Nous sommes en train d’y travailler avec l’ARS et le CHM. Nous avons bon espoir que les deux dossiers aboutissent ! Nous rédigeons un cahier des charges dans ce sens pour que ces deux moyens de locomotion soient financés. On nous demande d’être en capacité d’evasaner en plus grand nombre sur La Réunion et pourquoi pas sur la métropole.

Mais si la crise sanitaire devait repartir avec l’arrivée de l’hiver dans l’hémisphère nord, probablement synonyme de pic épidémique, il faut que nous soyons capables de pouvoir dispatcher les gens, sans s’appuyer uniquement sur La Réunion.

FI : Il est prévu que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, vienne en visite à Mayotte dans les prochaines semaines. Avez-vous des informations ou des desiderata à lui transmettre ?

C. C. : Pas vraiment, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec l’ARS et la direction générale de la santé. Nous avons été relativement écoutés par rapport à nos besoins, à l’instar de l’avion et de l’hélicoptère. Entre mars et juin, nous avons été identifiés comme un territoire potentiellement fragile. Aujourd’hui, je n’ai rien de particulier à lui remonter… Je souhaite simplement que l’attention dont nous avons fait l’objet ces derniers mois persiste !

FI : Une autre crise se profile à Mayotte : celle de l’eau. Quels risques pourrait-elle engendrer dans la gestion du Covid-19 ? Mais aussi par rapport à d’autres épidémies qui en découleraient ?

C. C. : Pour le Covid, cela insinue une nouvelle difficulté pour se laver les mains, qui augmenterait la transmission manuportée. Même s’il ne faut pas oublier celle par gouttelettes et probablement aussi celle aérosolisée pendant quelques minutes.

Quand il y a eu la dernière crise de l’eau en 2016, nous avions noté une épidémie de diarrhées. Si cela se reproduisait, cela amènerait du travail supplémentaire aux services du CHM et des médecins libéraux. Actuellement, les coupures d’eau entre 16h et 8h n’ont pas trop d’incidences sur notre activité. En cas de majoration de la durée des coupures, il pourrait y avoir une recrudescence du nombre de cas de gastro. Il faudra réfléchir avec la direction de l’ARS à une stratégie. Mais pour l’instant ce n’est pas le cas. C’est calme, c’est très calme !