Contre toute attente, la filière BTP de Mayotte a su relever la tête en 2020 et limiter la casse malgré deux mois de confinement. Mais la circulation du variant sud-africain fait craindre de nouvelles restrictions, alors que le plan de relance fait gonfler les carnets de commande.

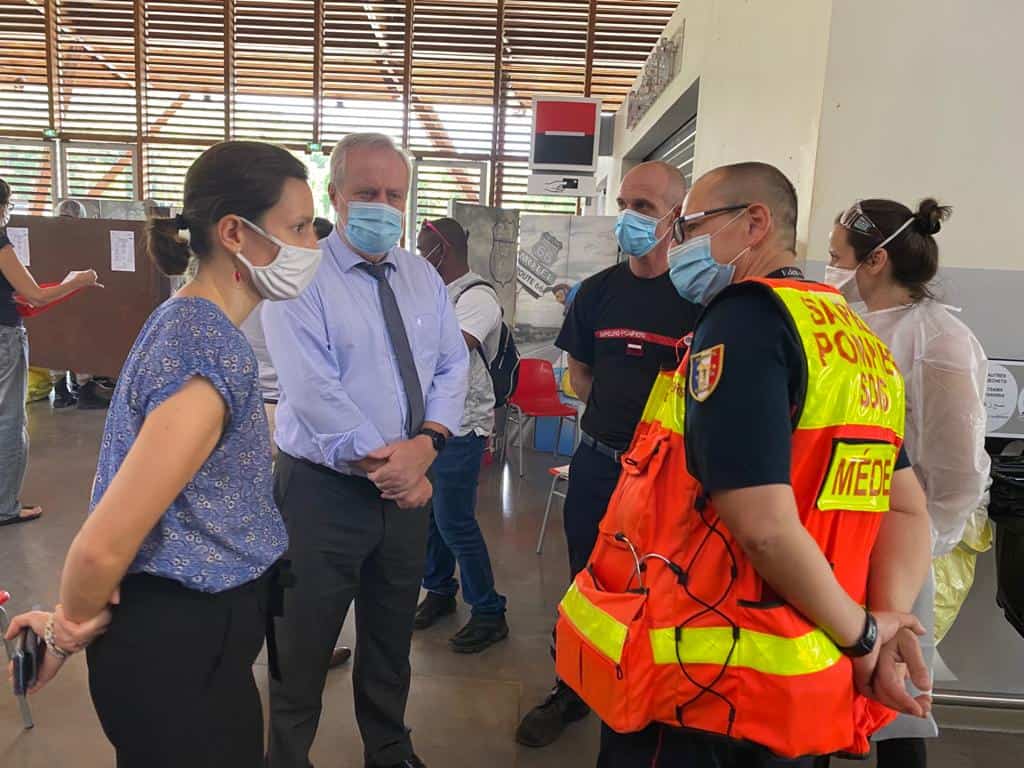

C’est officiel. Au moins quatre cas du variant 501.V2. du Covid ont été détectés sur le territoire. Une nouvelle qui fait craindre aux acteurs économiques, réunis autour du préfet ce dimanche, l’application de mesures plus restrictives à Mayotte. Et c’est notamment le cas pour le BTP, qui a déjà dû mettre les bouchées doubles pour sortir la tête hors de l’eau après une année 2020 chahutée par la crise sanitaire. Tour d’horizons des attentes et des inquiétudes de la filière pour 2021 avec Julian Champiat, le président de la fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics (FMBTP).

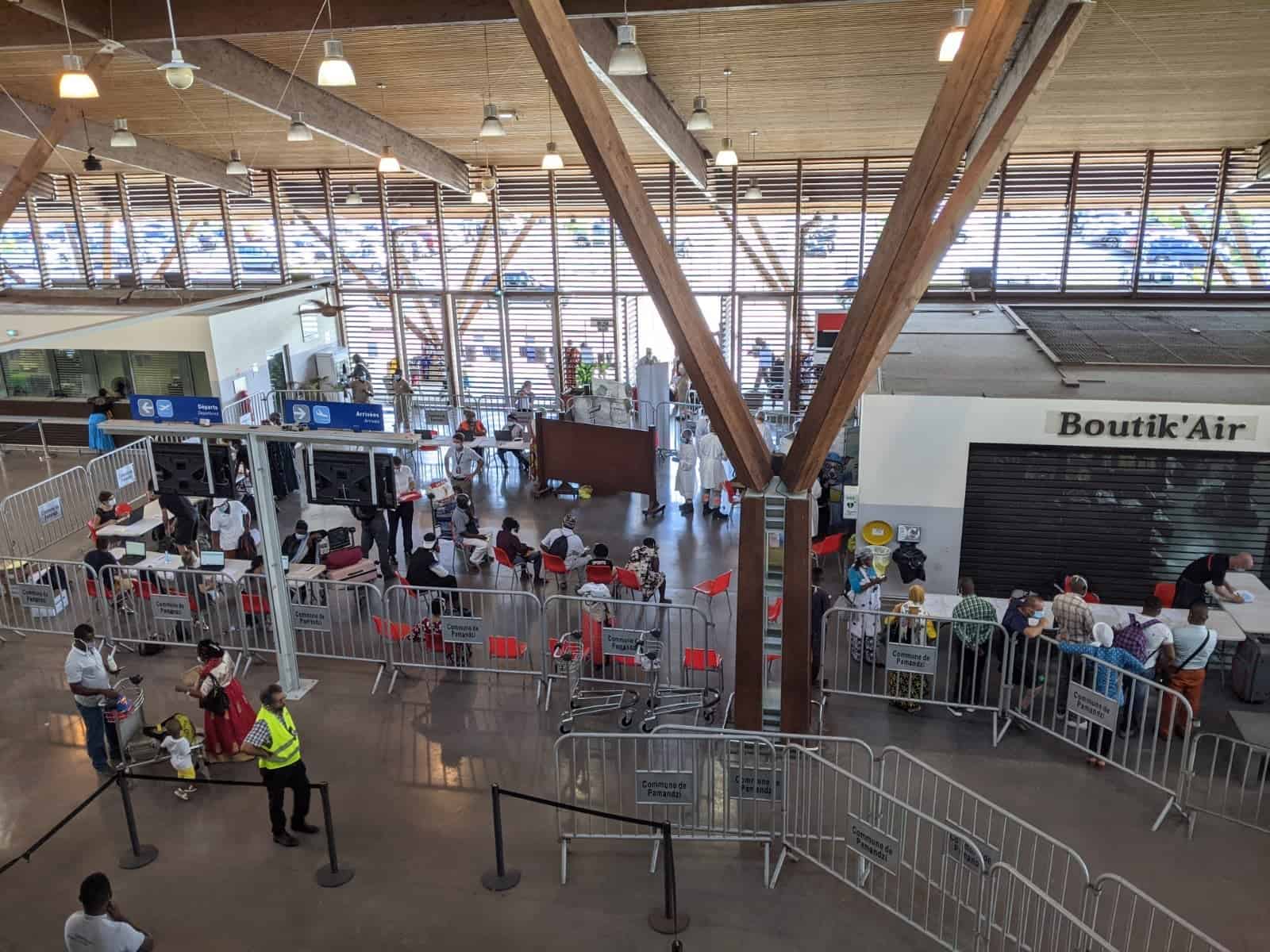

Flash Infos : Alors que des cas du variant sud-africain ont été confirmés à Mayotte, les autorités ont d’ores et déjà décidé de suspendre les liaisons maritimes et aériennes internationales pour 15 jours à partir de dimanche. Cette première décision inquiète-t-elle les acteurs du BTP ?

Julian Champiat : Nous avons en effet eu une longue réunion avec les acteurs sociaux et le préfet dimanche. Sur ce sujet de la suspension des vols internationaux, nous n’avons pas forcément de conséquences immédiates. En revanche, là où nous sommes nettement plus inquiets à court terme, c’est que nous ne sommes pas à l’abri d’un couvre-feu et d’un confinement dans les mois à venir.

FI : Justement, craignez-vous de voir l’arrêt complet des chantiers, comme cela avait pu être le cas en mars dernier ? Quelles garanties vous a apportées le préfet sur ces possibles nouvelles restrictions ?

J. C. : Aucune garantie ! Pour l’instant, il a surtout été question du renforcement du contrôle des gestes barrières. Toutefois, je n’ai pas eu le sentiment que le BTP était particulièrement ciblé. Il faut d’ailleurs noter que dans la filière, nous n’avons pas attendu la deuxième vague ou une telle mutation pour maintenir nos efforts sur les gestes barrières. Et, à ma connaissance, il y a eu peu de cas sur les chantiers, et aucun cluster. Donc il s’agit davantage dans un premier temps de la sphère privée, où des contrôles plus importants pourraient être opérés afin de bloquer l’épidémie et surtout ce variant qui semble inquiéter fortement les autorités sanitaires et publiques. Quant au risque d’arrêt des chantiers, je ne pense pas que nous aurons un confinement sur le même modèle que celui que nous avons connu entre le 17 mars et le 14 avril dernier. Il y a une nécessité à maintenir l’économie, et le BTP.

FI : Quel bilan faites-vous des aides qui ont été apportées aux entreprises ?

J. C. : La quasi-totalité de nos adhérents, petits comme gros, ont eu recours au prêt garanti par l’État (PGE). Bien sûr, nous avons accueilli avec soulagement l’annonce du remboursement repoussé à 2022, car cela nous permettra d’assurer nos flux de trésorerie… lesquels nous permettent d’investir en matériel et en moyens de formation pour nos salariés, et donc de répondre à la demande importante des chantiers en cours et à venir. D’où l’enjeu, qui est de taille !

FI : Outre les aides, vous avez plus d’une fois fait remonter dans nos colonnes la question des retards de paiement des collectivités, qui pesaient sur la trésorerie des entreprises. La situation s’est-elle améliorée en ce début d’année ?

J. C. : En effet, nous avons noté à la fin de l’année une accélération des régularisations et des paiements notamment des pouvoirs publics. Certes, les délais sont toujours supérieurs aux 30 jours légaux, mais il y a du mieux. Un sujet demeure cependant : le syndicat des eaux. La situation est critique, tant sur la ressource en eau que sur la gestion des eaux usées, et il y a d’importants travaux sur les réseaux à mener, de campagnes de forage à réaliser… Pour cela, il est urgent de voir une amélioration des prestations du SMEAM. Or, en échangeant avec nos adhérents, le constat est unanime : nous sommes tous très inquiets. Nous parlons là de 25 millions d’euros de retard, rien que pour les adhérents de la FMBTP. Ce ne sont plus des retards, ce sont des impayés ! Nous ne doutons bien sûr pas de la bonne volonté de la nouvelle équipe, mais vu l’ampleur des travaux, il ne faut plus perdre de temps. Et nos derniers échanges avec la préfecture nous laissent dubitatifs sur la capacité de production du syndicat sur les six prochains mois…

FI : L’autre sujet, c’est le fameux plan de relance. Sur les 100 milliards d’euros annoncés, 10 milliards sont dédiés au BTP au niveau national. Savez-vous comment pourra en bénéficier la filière à Mayotte ?

J. C. : Pour tout vous dire, sur ce plan de relance, c’est encore un peu le flou. La Fédération des Entreprises des Outre-mer (Fedom) avait attiré notre attention fin novembre sur les crédits déjà mis à disposition, à charge pour les départements de les mobiliser. Nous avons contacté les différents intervenants, à la préfecture, à la DEAL, à la Dieccte, pour avoir un maximum d’informations, mais lors de la dernière réunion, le 11 décembre, tout n’était pas encore ficelé sur les montants ou encore le planning de mise à disposition. Aux dernières nouvelles toutefois, 86 millions d’euros de ce plan de relance seront dédiés à Mayotte, avec 15 millions d’euros pour l’assainissement et les routes. Mais nous en saurons plus au prochain comité de pilotage, qui doit se tenir à la fin du mois de janvier.

FI : L’autre enjeu de ces différents plans réside dans la capacité des acteurs mahorais à répondre à une demande croissante. Entre le petit nombre d’acteurs sur le territoire, et les besoins que nous connaissons en ingénierie et en formation, la filière est-elle aujourd’hui en mesure de tenir un tel rythme de production ?

J. C. : Bien sûr, si nous avons avons l’argent et les projets, mais que nous manquons de collaborateurs formés, nous aurons du mal à tenir nos objectifs. Nous sommes donc très attentifs à ces sujets, notamment sur la formation. D’après nos estimations, il faudrait créer 700 emplois de compagnons, d’encadrement et d’intermédiaires sur trois ans pour répondre à la commande. Il y a donc une coordination à mener entre les différents acteurs, le rectorat, les organismes de formation, pour opérer un meilleur ciblage de la formation. Sur le fléchage des subventions, c’est toutefois le conseil départemental qui est aux manettes : nous notons une amélioration, mais cela doit se poursuivre.

Malgré cela, au niveau de la FMBTP, nous considérons être en mesure de répondre à l’augmentation de l’activité, justement car nous commençons à avoir une meilleure vision tant en termes d’investissements que de formation, de recrutement ou encore de structuration de nos PME. Donc nous ne souhaitons pas d’intervenants extérieurs, nous considérons que nous sommes capables de répondre aux marchés. Et c’est le message que nous avons souhaité faire passer à la SIM, son actionnaire majoritaire la CDC Habitat, et aux différents pouvoirs publics.

FI : Au vu de cette crise sanitaire qui perdure, quelles sont les principales attentes et inquiétudes de la filière pour l’année 2021 ?

J. C. : Je tiens d’abord à relever que, contre toute attente, l’année 2020 a été plutôt bonne. Avec deux mois d’activité quasi nulle, nous pouvions nous attendre à une catastrophe, tout du moins un ralentissement important. Or cela n’a pas été le cas, en partie grâce aux aides de l’État et au fait que nous avons pu rapidement redresser la barre en termes de productivité, en mettant les moyens humains et matériels. Résultat, sur les chantiers SIM notamment, nous sommes presque à 80%, nous avons pu répondre au planning. Pour 2021, nous avons envie de continuer sur cette lancée, notamment avec le plan de convergence et le plan de relance. Le défi sera d’arriver à consommer ces crédits et pour cela, il ne faut pas perdre de temps. Dans le secteur du bâtiment, nous suivons avec attention les projets de la SIM, du rectorat et du CHM. Sur les infrastructures, nous attendons évidemment avec impatience le chantier de la piste longue, tant pour le tourisme, qui générerait de l’activité en plus pour notre secteur, que pour la facilitation des liaisons aériennes et donc du transport de fret duquel nous dépendons. Enfin, il y a le projet de transport public dont nous espérons grandement qu’il soit réalisé pour 2021.

L’autre aspect que j’aimerais évoquer concerne le dialogue social. Je souhaite que nous puissions trouver des accords rapidement avec les partenaires sociaux sur les conventions collectives et les retraites. Sans rentrer dans les détails techniques, nous avons débuté des commissions consultatives de travail depuis un an avec les partenaires sociaux, sur les niveaux de retraites et de rémunérations. Ces échanges, ralentis par l’effet du Covid, doivent reprendre rapidement en 2021, pour éviter de se retrouver dans des blocages sociaux et économiques. Avec en ligne de mire, le bien-être des salariés !

Georgette

Georgette Souffou

Souffou Velou

Velou Pamella

Pamella