Voilà de nombreux mois que les esprits mahorais s’écharpent sur le projet de piste longue de l’aéroport international de Dzaoudzi-Pamandzi, qui serait vecteur de développement de l’île. Intégrées aux réflexions, les associations locales craignent néanmoins pour la faune et la flore du lagon… et espèrent que la justice freine l’allongement de la piste.

Si d’aucuns s’accordent à dire fièrement que Mayotte possède le plus beau lagon du monde, c’est grâce – en partie – à ses coraux. Ceux-ci jouent un « rôle primordial dans le maintien d’un littoral en bonne santé », indique une étude publié en 2005 par l’initiative française pour les récifs coralliens. Avec environ 760 hectares d’herbiers, les habitants du 101ème département français peuvent donc se targuer d’avoir une biodiversité rare à leurs pieds. Seulement, la protection de l’environnement ne peut se dérouler qu’avec le développement économique de l’île, et donc une facilitation des vols long-courrier, qui serait rendue possible par une piste longue à l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi.

C’est à Pamandzi, justement, que la maison du projet piste longue était inaugurée ce lundi 4 octobre, en présence notamment de Damien Cazé, directeur général de l’aviation civile (DGAC), marquant des points pour le remblai, contre le récif. Car, autre que son prix réel, cette construction qui favoriserait le tourisme, le fret, la concurrence entre les compagnies aériennes et donc la baisse des prix des billets, coûterait aussi cher à la faune et la flore du lagon. « Celles et ceux qui ont une vision plus large sont très circonspects vis-à-vis de ce projet », prévient Franck Charlier, membre de l’association Oulanga na Nyamba. « Il n’y a pas que les dugongs dans la zone ! »

Les associations dans un comité de suivi des études écologiques

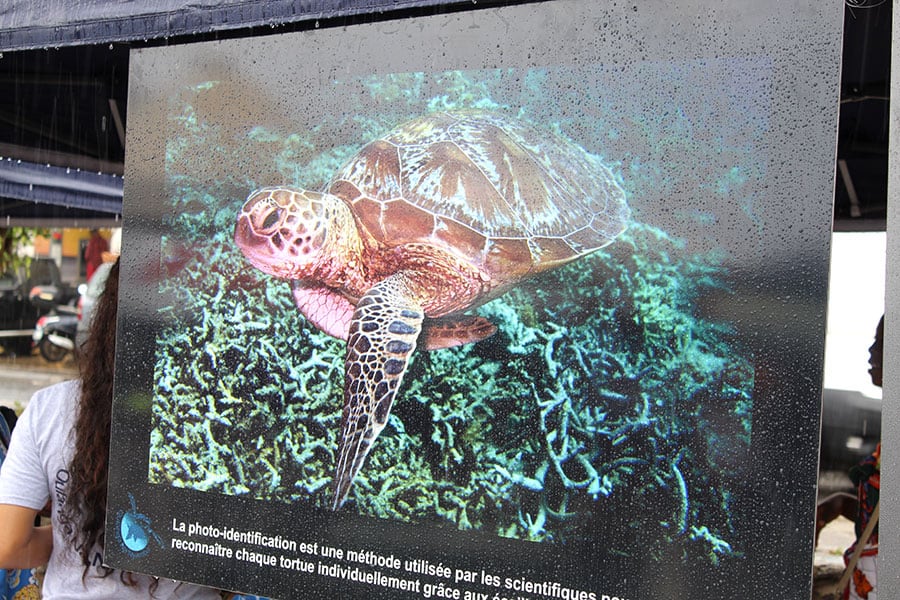

Les tortues marines, notamment, mais aussi d’autres espèces, vivent grâce au milieu récifal et lagunaire de Mayotte, dont l’autorité environnementale disait en 2020 qu’il comportait « des peuplements coralliens en bonne santé et des herbiers clairsemés dont des études récentes relèvent la régression ». Cette dernière serait accentuée par la construction d’une piste longue sur le lagon mahorais, même si Christophe Masson, délégué du projet à la DGAC, assure que « dès le départ, les associations ont été associées au projet via un comité de suivi des études écologiques (CSEE). Elles nous apportent le savoir qu’elles ont sur le terrain et les espèces. Nous devons avoir une étude d’impact la plus fiable possible. Nous sommes tout à fait conscients que le projet de piste longue se trouve dans un environnement sensible ».

Lancée en septembre 2020, l’étude opérationnelle pour la piste longue privilégie ainsi le « scénario 2 », une piste convergente qui prendrait appui sur l’extrémité sud de la piste actuelle. Cette dernière aurait un impact moindre sur l’environnement, même si la végétation de la colline de Foungoujou serait rasée et que le coût de réalisation de cette seconde option, bien plus bas, est aussi un facteur primordial. Le CSEE s’est déjà réuni deux fois, en 2020 et en avril 2021, afin de mettre en place des inventaires d’espèces autour de la zone de l’aéroport, qui seront menés par les bureaux d’études Espaces et Micropoda. La troisième réunion du comité, prévue ce mardi 19 octobre, permettra sans doute aux associations locales d’en savoir plus.

Le projet de piste longue, « mort dans l’œuf » ?

En attendant, la lutte continue du côté du récif. Pour cela, les acteurs associatifs locaux peuvent compter sur un outil juridique : l’avis conforme, qui permet de bloquer un projet ayant un impact notable. Cet outil contraignant « a été mis entre les mains du Parc naturel marin en 2011 », explique Franck Charlier. « Et les probabilités pour qu’il émette un avis favorable à un projet détruisant l’environnement sont proches de zéro. » Pour le membre d’Oulanga na Nyamba, « ce projet de piste longue est mort dans l’œuf, c’est une hypocrisie. Nous sommes dans une aire marine protégée. Le gouvernement a créé un outil juridique qui se retourne contre ce projet ».

Interrogé à ce sujet, Christophe Masson préfère éluder le cas dans lequel le Parc marin émettrait un avis défavorable au projet, ou du moins, le nuancer. « Le Parc naturel marin est associé à toutes les études, et devra délivrer un avis auquel nous serons attentifs », confirme le délégué de la DGAC à Mayotte. « Un avis conforme doit être scrupuleusement respecté. Mais dans un avis, il peut y avoir des réserves, des préconisations, ce n’est jamais tout noir ou tout blanc. » C’est donc le gris qui serait à l’honneur, le même que le remblai d’une piste longue portant nombre de promesses économiques pour Mayotte. Pour la construire, il faudra cependant garder en tête le blanc, celui dont sont teintés de plus en plus de récifs coralliens du lagon.

1995, un premier allongement sans bilan

C’est l’année du premier allongement de la piste de l’aéroport de Mayotte, qui avait pour but de favoriser les vols moyen-courrier à destination de La Réunion. Poussé à 1.930 mètres, le remblai avait déjà recouvert le platier corallien au sud de Petite Terre. Dans son dernier avis, l’autorité environnementale remarque d’ailleurs que « l’allongement de la piste actuelle en 1995 a eu un impact sur l’hydrodynamique et la faune et la flore dont il conviendra de faire un bilan ».