La troisième édition du concours « Innov’action 976 » démarre ce jeudi 6 octobre. L’objectif de cet événement, qui a fusionné avec le Start-up week-end, est d’initier des projets encore jamais réalisés sur le territoire et les accompagner jusqu’à leur concrétisation. Entretien avec Haouthani Massoundi, chargée de mission au sein de Mayotte in Tech, qui organise le concours « Innov’action 976 » aux côtés de l’Adim et de la CCI.

Flash Infos : Innov’action 976 lance sa troisème édition à partir de ce jeudi 6 octobre. Quel est le but de ce concours ?

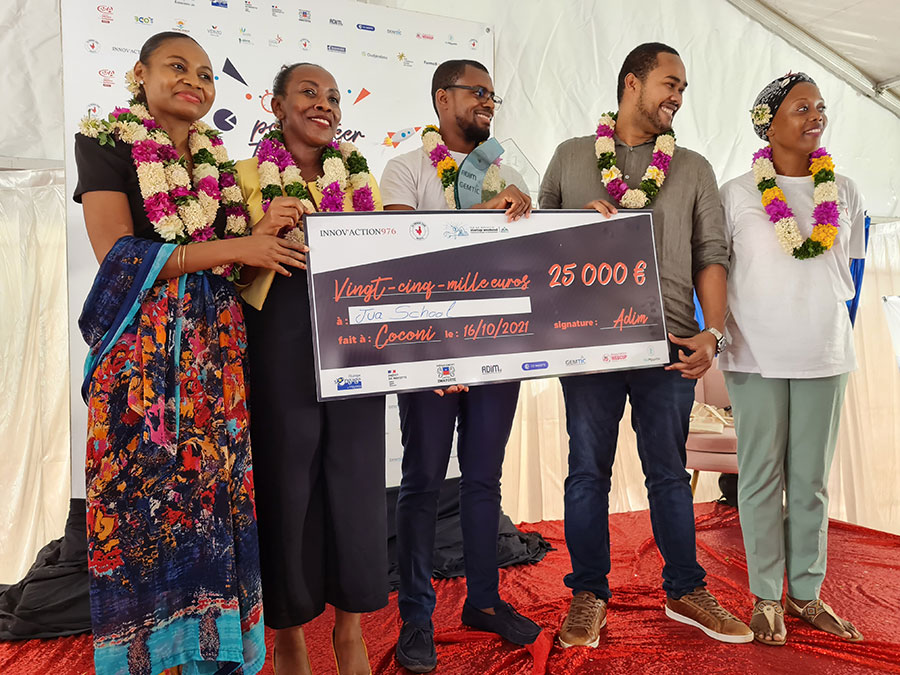

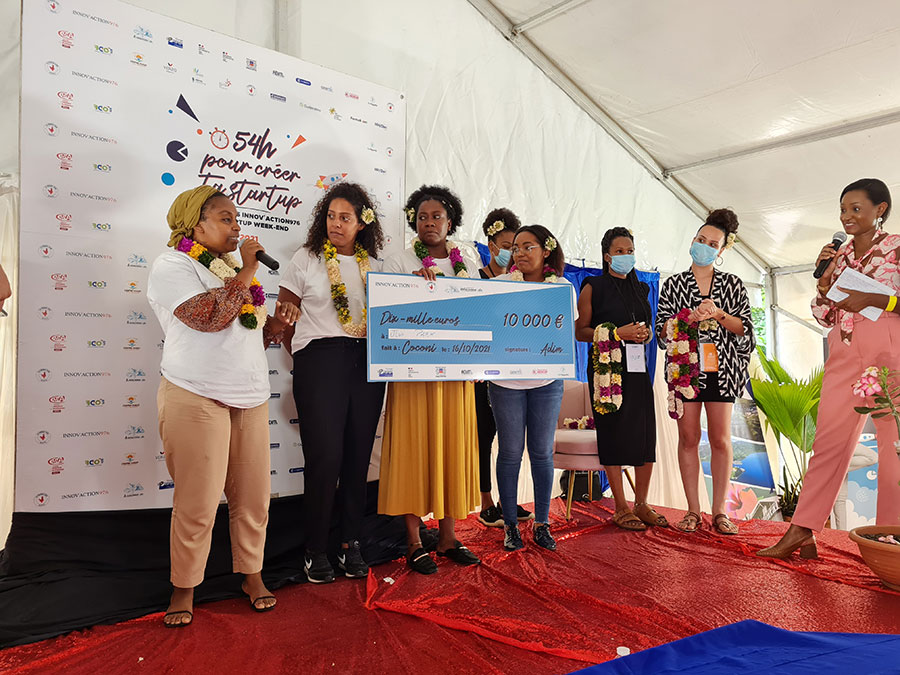

Haouthani Massoundi : L’idée est de favoriser l’innovation sur le territoire. Nous avons une trentaine de projets inscrits. Chaque porteur de projet pitchera son idée pendant une minute devant un jury qui jouera le rôle d’investisseurs. Le but est de ne sélectionner que des projets faisables, qui pourront se concrétiser durant l’année à venir. Au total, dix projets seront sélectionnés. Tous bénéficieront d’un coaching vendredi et samedi matin. A l’issue de cet accompagnement, ils repasseront devant le jury, qui sélectionnera trois lauréats. Le premier décrochera une enveloppe de 25.000 euros, le second bénéficiera de 15.000 euros et le troisième de 10.000 euros. Mais surtout, ils seront accompagnés pendant trois à six mois par des entreprises partenaires pour que leurs projets voient le jour et pour aller au-delà d’une simple aide financière.

F.I. : Comment se déroulera cet accompagnement ?

H.M. : Il sera assuré par des entreprises spécialisées dans le coaching financier, l’entrepreneuriat, etc. Les porteurs de projets pourront également être accompagnés pour lever des fonds ou pour une période de pré-incubation. Nous avons des partenaires spécialisés dans différents domaines.

Lors de la première édition, les projets lauréats étaient plutôt tournés vers le numérique. Mais l’idée est de cibler des innovations au sens large. Cette année, nous ne connaissons pas encore les projets, nous les découvrirons jeudi. L’objectif est de trouver des projets dans n’importe quelle filière. Et un projet innovant à Mayotte ne l’est pas forcément en métropole. Ici, l’innovation peut être partout.

F.I. : Où en sont les lauréats de la première édition ?

H.M. : Parmi les trois innovations ayant remporté la première édition, une est opérationnelle et une seconde est sur le point de l’être. La première, appelée Jua School, veut former les élites mahoraises de demain. Il s’agit d’une plateforme qui propose un suivi scolaire pour les élèves de tous niveaux, à partir de 3 ans. La personne qui porte le projet est actuellement en train de négocier avec le rectorat pour assurer des suivis au niveau des différents publics. Le second projet s’appelle Jivi Park. Il vise à mettre en place une aire de jeu virtuelle pour les enfants. A l’heure actuelle, le projet est accompagné par une mairie du territoire, qui met à disposition un local. Le jeu n’existe pas encore mais il est bien avancé. Enfin, le troisième lauréat de l’édition 2021 est un projet E-Santé, dont le but est d’utiliser les nouvelles technologies de l’information pour aider à transformer le système de santé au niveau local. Mais la personne qui l’a mis au point vient d’être recrutée en parallèle par une société pour déployer la plateforme « Mon espace santé » à Mayotte. Elle réfléchit donc à transformer son projet.