Plusieurs dizaines d’étudiants de l’Institut régional du travail social (IRTS) de La Réunion et de l’antenne de Mayotte se sont envolés de l’aéroport Roland-Garros de Saint-Denis (974) ce mercredi 1er mars, pour des stages de mobilité à travers le monde. Au total, 130 apprenants en formation à l’IRTS de La Réunion et 34 apprenants de Mayotte ont décollé pour une expérience professionnelle de trois mois sur un territoire européen ou international. Cette année, et pour la première fois, tous les étudiants ont voyagé en groupe, prêts à enrichir leur formation pratique en Belgique, au Québec, à Maurice, en Suisse, en Guadeloupe ou encore en Polynésie. Les futurs assistants de service social, éducateurs spécialisés, ou encore éducateurs de jeunes enfants, bénéficient du soutien de LADOM Réunion, de Ladom Mayotte, du Conseil régional de La Réunion et du Conseil départemental de Mayotte pour réaliser ces stages de mobilité.

Une course de pneus digitale en multijoueur pour plus de plaisir !

Cette année, l’événement culte de la course de pneus sera de nouveau une expérience physique et digitale. Pour sa troisième édition, l’application Jeu mobile officiel Course de pneus se veut encore plus inclusive et familiale. Depuis sa création en 2020, le jeu compte 30.000 téléchargements. Cette année, la grande nouveauté est l’apparition d’un mode multijoueur et le lancement d’une tournée. Ce jeudi 2 mars, Angalia et Orange ont lancé l’édition 2023 à la MJC de M’gombani.

Créée par Angalia, en partenariat avec Orange, pendant la crise sanitaire pour permettre aux Mahorais de s’amuser malgré les restrictions, l’application mobile existe dans le but d’être « gratuit, ouvert à tous, accessible et familial », affirme Laurent Mounier, gérant de l’agence Angalia. L’application mobile est un complément de la course physique, afin que le plus grand nombre puisse découvrir cette « Formule 1 Mahoraise ». Une nouvelle version de jeu créée pour montrer au public que la course de pneus continue d’exister et de se développer.

Un mode multijoueur

Cette année, la grande nouveauté est l’apparition du mode multijoueur. Les participants pourront désormais s’affronter dans le même parcours grâce à ce nouveau mode de jeu. Actuellement, chaque personne joue seule de son côté, en participant à la tournée, il sera possible de jouer à plusieurs en simultané. Trois joueurs, même ligne de départ, même circuit, même course, tel est le défi qu’ont relevé les créateurs du jeu. « C’est la première fois qu’une telle prouesse technique est réalisée, en mode privée », ajoute le gérant.

Dans le but de proposer ce jeu mobile au plus grand nombre, une tournée a été mise en place sur le mois de mars. Sept rendez-vous pour tenter d’être le meilleur. A chaque date, toutes les personnes souhaitant participer entre amis, en famille ou entre collègues peuvent s’inscrire et prendre le départ, pour tenter d’être le premier sur la ligne d’arrivée. « Chaque participant est automatiquement inscrit pour le tirage au sort afin de tenter sa chance pour remporter des lots », complète Laurent Mounier. Au total, 4.000 euros de lots sont mis en jeu. La tournée s’installera dans trois lieux différents du chef-lieu de l’île : la MJC de M’gombani (2 et 3 mars), l’hypermarché Baobab (10 et 11 mars) et Jumbo Mamoudzou (20, 21 et 22 mars).

Des téléchargements en Australie

« La course de pneus fait partie de l’ADN de Mayotte », a rappelé Hassani El Anrif, président de l’Office départemental des sports. L’application mobile permet de mettre en lumière la culture mahoraise sous tous ses angles, avec une « volonté de montrer un autre visage de Mayotte », note Laurent Mounier. A travers les différents éléments présents dans le jeu, la barge, les canons de la préfecture et la mosquée de Tsingoni, « cette course de pneus digitale révèle l’identité culturelle de Mayotte », confie Franck Yélémou.

Depuis sa création en 2020, 30.000 téléchargements ont été effectués, dont 19.000 à Mayotte, 5.000 à La Réunion, 700 à Madagascar et 5.000 dans le reste du monde. Laurent Mounier exprime sa fierté de constater que « des téléchargements ont été faits depuis le Brésil, l’Australie ou encore la Belgique », en plus de ceux faits en métropole. Pour lui, « cela prouve que la course de pneus rayonne dans le monde entier ! »

Le championnat fait le tour de l’île

Le championnat de la course de pneus, organisé par Angalia et Ufolep est lui aussi lancé. La nouveauté pour cette année 2023 est la réouverture au public. « Depuis la crise sanitaire, les courses se déroulaient dans des espaces fermés », note Laurent Mounier. Pour les cinq courses prévues, les courses auront toujours lieu dans des stades, certes, mais les spectateurs seront autorisés, afin de « faire revenir le côté populaire du championnat ». Au total, ce sont environ 1.000 enfants qui prendront le départ des courses chronométrées en équipe. Le championnat se tiendra le 25 avril à Hamjago, le 28 avril à Labattoir, le 2 mai à Chiconi, le 3 mai à Dembéni et le 4 mai à Bandrélé. La 39e édition de la grande course de pneus aura lieu le samedi 24 juin avec le parcours traditionnel sur route.

Football : le FC Koropa organise des portes ouvertes, ce samedi

En vue du démarrage de la saison footballistique 2023, le FC Koropa organise une journée portes ouvertes qui aura lieu ce samedi 4 mars, de 8 heures à midi, sur le terrain de foot de Majicavo-Koropa. « Nous invitons les parents qui ont des enfants (filles et garçons) âgés de 6 à 13 ans à venir les inscrire pour y participer », fait valoir le club.

Pour tous renseignements, veuillez contacter M. Allaoui au 06 93 87 72 28.

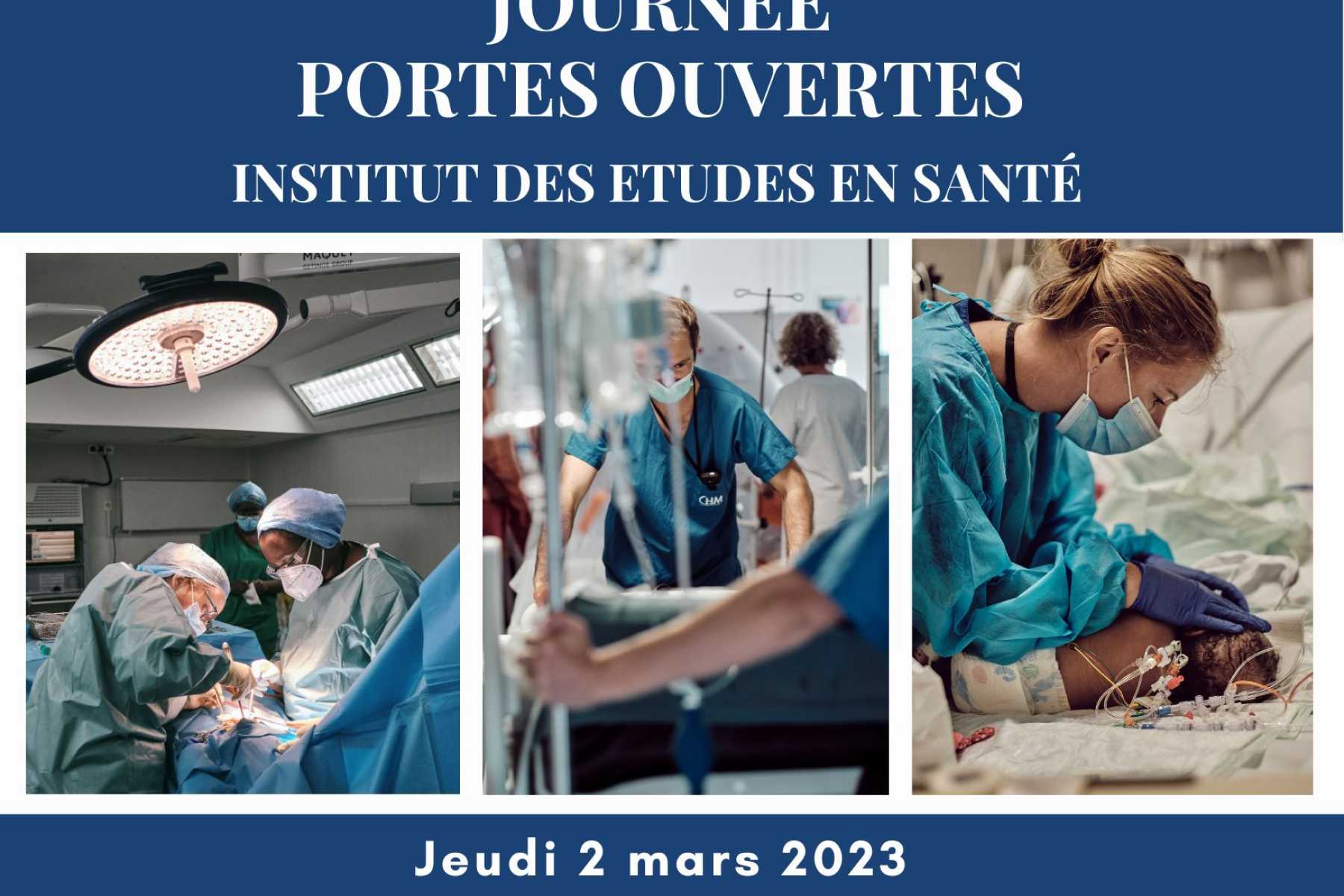

L’Institut d’études en santé s’ouvre aux futurs infirmiers

L’IES, basé au centre hospitalier de Mayotte, accueillait environ 120 lycéens, ce jeudi 2 mars, à l’occasion de ses portes ouvertes. Au cours de quatre ateliers, ils ont pu s’informer sur les bases du métier. Cependant, les places sont chères à Mayotte. En 2022, 1.085 lycéens ont candidaté, mais seulement 85 d’entre eux ont pu intégrer l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI).

« Je rêve de faire infirmier depuis que je suis en 3e. » Ce jeudi 2 mars, Irwane Ahmadi, élève en terminale en sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) au lycée de Dembéni, a participé aux portes ouvertes de l’Institut des études en santé (IES), basé au CHM. Pour lui, le métier d’infirmier est une vocation et ces portes ouvertes, l’occasion d’en savoir plus et de comprendre les bases de la profession. « C’est le côté relationnel qui m’intéresse le plus. Au départ, je souhaitais devenir médecin mais les études sont très longues », poursuit le lycéen.

120 lycéens de Kahani, Coconi et Dembéni

Toute la journée, l’IES accueillait environ 120 élèves des lycées de Kahani, Coconi ou Dembéni, désireux de devenir infirmier. « Nous avons mis en place quatre ateliers », détaille Carine Piotrowski, directrice des soins au sein de l’institut. Un premier, avec la visite des salles et la présentation du bâtiment, un second plutôt axé sur la formation et la profession, puis un troisième avec un mannequin, pour simuler les gestes et la prise en charge des patients et enfin, un dernier, basé sur l’hygiène. « Le lavage des mains est indispensable, c’est le b.a.-ba du métier », précise Rachid Saindou, en troisième année d’études au sein de l’institut de formation en soins infirmiers. « Nous présentons la boite à coucou aux lycéens. Elle permet de visionner les zones où l’on n’a pas assez frictionné. » Car le risque, avec des mains insuffisamment propres, est de déplacer les germes et d’infecter de nouveaux patients.

Rachid Saindou fait partie d’une promotion de 35 élèves infirmiers à Mayotte. Aide-soignant à la base, ces études étaient pour lui l’occasion « d’évoluer et d’aider sa famille. » « On sait que l’accès aux soins peut être compliqué à Mayotte, à cause de la surpopulation. Le fait d’être formé me permet de prodiguer les premiers soins », estime-t-il. Pour autant, les places sont chères. « L’année dernière, nous avons eu 1.085 candidatures », assure Carine Piotrowski, la directrice. Au-delà des 35 élèves qui accèdent à l’IES de Mamoudzou, 50 ont la possibilité d’aller étudier en métropole. Mais cela reste très faible.

Réintégrer les 85 étudiants à Mayotte

Pour accueillir davantage d’étudiants, l’IES devrait s’étendre dans le cadre du programme de restructuration du CHM. « Nous allons doubler la surface de nos locaux en récupérant le rez-de-chaussée. Cela va nous permettre d’avoir cinq salles supplémentaires, en plus des sept dont nous disposons », indique la directrice. Et dans un avenir, plus ou moins proche, l’institut pourrait même être délocalisé sur un site plus grand. « Si nous pouvons réintégrer les 85 étudiants à Mayotte, ça serait l’idéal », précise la directrice qui envisage, toutefois, de conserver les partenariats noués avec les établissements en métropole ou à La Réunion. « Pour les stages, notamment, les étudiants n’ont pas la possibilité de tout faire sur le territoire. Il n’y a pas de structure pour accueillir les personnes âgées par exemple. Et nous avons des partenariats à Brest et Aix-en-Provence pour que nos étudiants se forment en santé mentale et en psychiatrie. » Pour répondre aux questions des lycéens n’ayant pas pu venir aux portes ouvertes, une session d’informations aura lieu le 4 mars. Puis une seconde sera organisée le 20 mai.

Mamoudzou : ce dimanche c’est « activités pour tous » !

Les dimanches activités physiques pour tous reviennent ce dimanche 5 mars. De 8h à 17h, du parc Mahabou au rond-point Zéna M’déré, de nombreuses activités seront proposées par la ville de Mamoudzou. Petits et grands pourront participer à un fitness géant, parcours santé, gym douce sur chaise, kayak, course de pneus ou encore faire un détour sur les différents stands de sensibilisation installés le long du front de mer.

EDM : un nouveau préavis de grève

Dans une lettre adressée au directeur d’Électricité de Mayotte, l’intersyndicale des deux syndicats représentatifs d’EDM, CGT-Ma et FO-EDM, informe de son appel à tout le personnel d’EDM pour se mettre en grève reconductible, du 7 mars à 6h au 31 mars à 6h. Cet appel à la grève est fait « afin de défendre leur politique sociale et les conditions de travail de leur entreprise », explique l’intersyndicale.

Les revendications sont les suivantes : annulation de toutes les sanctions et procédures injustifiées en lien avec le dernier conflit appliquées aux agents grévistes ; arrêt de l’explosion de la masse salariale avec l’embauche de personnels à GF largement supérieur aux plages des postes en question au détriment des agents et cadres locaux ; respect des prérogatives du CSE : respect de la procédure d’information/consultation ; communication des organigrammes fonctionnelles et nominatives ; 1 poste = 1 personne et clarification des postes au pôle DR ; mise en place d’une BDESE conforme ; mise en place et communication d’un bilan social.

Salon de l’agriculture : une médaille d’argent pour la vanille de Mayotte

Pour la 59e édition du Salon international de l’agriculture à Paris, un stand présentant les saveurs de Mayotte est présent. Cette année, la vanille de Mayotte est de nouveau mise à l’honneur au travers du Concours général agricole, avec l’obtention d’une médaille d’argent par Foundi Madi, producteur de vanille à Tsingoni.

« On essaye de saboter le GIP de façon pure et simple »

Après l’éviction du directeur Ali Soula et les dysfonctionnements pointés par les syndicats, une bonne partie des salariés du GIP L’Europe à Mayotte sont en grève, depuis ce mercredi 1er mars. Les co-gestionnaires de cette structure chargée d’aider les porteurs de projet du territoire, Département et État, n’ont toujours pas trouvé de solution, plongeant celle-ci un peu plus dans la crise.

La tension est palpable depuis plusieurs semaines déjà. Le GIP (Groupement d’intérêt public) L’Europe à Mayotte, l’organe qui accompagne les porteurs de projet bénéficiant de fonds européens, connaît une grève effective depuis ce mercredi 1er mars. Un mouvement qui paraît logique tant le contexte est compliqué à Tsingoni, siège de la structure. Mauvais élève dans la gestion des fonds européens les années précédentes, il est à rappeler que le territoire mahorais n’a plus accès à ces fonds depuis juillet 2022. La faute à des irrégularités dans la constitution des dossiers sur la période 2017-2019. Créé entretemps, le GIP L’Europe à Mayotte, structure cogérée par le conseil départemental et la préfecture de Mayotte, devait remédier à cela. Une cinquantaine d’agents travaillent ainsi à trouver des porteurs de projet et à les accompagner dans la constitution des dossiers. Les premiers résultats montraient que cela commence à porter ses fruits. Même les membres de la Commission européenne venus en janvier ont noté les efforts réalisés.

Sauf qu’en interne, tout ne se passe pas aussi bien. Au GIP, on pointe des dysfonctionnements liés à une autorité de gestion omnipotente*. Le secrétariat général des affaires régionales tente de garder les rênes sur les dossiers, en dépit de la convention de subvention globale signée par le GIP et la préfecture de Mayotte. Pire, des salariés censés travailler au GIP n’ont jamais voulu quitter les murs de la préfecture. « Un climat délétère », selon les grévistes, s’est ainsi instauré. Les agents de Tsingoni préfèrent d’ailleurs le terme de « contrôle externe » pour désigner le service de contrôle interne qui doit valider, au bout de la chaîne, leurs dossiers.

Un GIPEAM sans directeur

Le directeur, Ali Soula, a tenté d’alerter les gestionnaires en écrivant une note au préfet et au président du conseil départemental. En vain, ceci n’a fait qu’acter son éviction, la préfecture de Mayotte ayant demandé la fin de la mise à disposition par son ministère de tutelle, celui des Finances, début février. Respecté par ses équipes, le Mahorais laisse un vide qui n’a toujours pas été comblé. Les salaires de février des contractuels étaient mêmes bloqués parce qu’aucun directeur par intérim n’a pu être nommé. « On a essayé de désamorcer la situation. Il y a eu des sollicitations, des demandes d’audience », rappelle Naïla Bouramcolo, représentante CFDT du personnel. « On essaye de saboter le GIP de façon pure et simple. » Les grévistes évoquent le mois de septembre comme le début des ennuis. En effet, plusieurs agents se sont vu proposer des baisses de salaire pour continuer à travailler au GIP. « Il y en a qui ont accepté parce qu’ils voulaient garder un emploi, d’autres ont préféré partir », indique une cadre gréviste. Ces efforts demandés à des membres du GIP et pas à d’autres a mis en exergue les inégalités au sein d’une organisation qui n’a toujours pas de règlement intérieur. Car l’effectif du GIP a ceci de particulier qu’il doit être constitué d’employés mis à disposition par le CD (il y en a sept alors qu’il en faudrait quinze), d’autres de la Préfecture (douze) et de contractuels aujourd’hui en majorité.

D’ailleurs, en pleine crise, le conseil départemental s’est bien rendu au GIP, mais n’a accepté de rencontrer que ses agents. Pour la préfecture, ce n’est guère mieux, puisqu’une partie de ses fonctionnaires détachés seulement a pu s’entretenir avec leur employeur. « Les Mahorais n’ont pas été mis dans la confidence », ont relevé les grévistes. Et concernant les contractuels, c’est encore pire. Personne n’a souhaité les voir et n’ont plus, on le rappelle, de directeur. « On se rend compte qu’il n’y avait pas de plan B », constate la syndicaliste de la CFDT.

Une année pourtant cruciale

Une réunion a eu lieu, lundi après-midi, avec un protocole d’accord proposé par les syndicats CFDT et CGT. Ils demandent ainsi « une application de mesures efficaces des cogestionnaires du GIPEAM pour garantir l’égalité et l’équité entre les salariés, une application stricte par les agents de l’interdiction de développer à leur propre compte des activités équivalentes à celles qu’ils exercent au sein du GIPEAM (N.D.L.R. des employés cumuleraient leur travail avec des activités de chefs d’entreprise), un respect des règles hiérarchiques dans le fonctionnement du GIPEAM, un lieu de travail unique (Tsingoni) et une application réelle et concrète des mesures dissuasives à l’encontre des agents ou des autorités ne respectant pas les règles régissant le fonctionnement du GIPEAM et s’appliquant à eux », y est-il écrit, la dernière phrase visant clairement le SGAR dirigé par Maxime Ahrweiller. Comme le Département et le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, Sabry Hani, n’ont rien signé lundi, la grève reconductible a été déclenchée, ce mercredi.

Le mouvement social au GIP intervient à un moment pourtant au combien important. L’année 2023 est au carrefour des programmations. Celle de 2014-2020 touche à sa fin, tandis que 2021-2027 va suivre. Pour la première, il ne reste que quatre mois pour déposer son dossier. « On a 350 millions à consommer, c’est un travail énorme », avait convenu Thierry Suquet, le préfet de Mayotte, en janvier. Aujourd’hui, au GIP, l’heure n’est pourtant plus au boulot. Au contraire, les porteurs de projet appellent inquiets pour savoir où en sont leurs dossiers. « On leur répond que nous sommes en grève », déplorent les grévistes, qui se sentent bien isolés dans leurs locaux de Tsingoni.

*Sollicitée, la préfecture de Mayotte n’a pas souhaité nous répondre.

Un retour des fonds grâce à l’État ?

C’est en tout cas ce qu’annonçait Stéphane Séjourné. Le patron du parti Renaissance (ex-La République en marche) était à Mayotte, il y a une semaine. Il y a déclaré que les parlementaires européens de sa formation ont pu obtenir le décaissement des fonds européens pour Mayotte. Au GIP, cette déclaration forcément très politique fait pouffer. La Commission européenne n’a pas encore dit publiquement qu’elle revenait sur sa décision de l’an dernier. Et surtout, les agents y voient plutôt un bon résultat de l’audit réalisé l’année dernière, davantage qu’une intervention heureuse de Renaissance. « On avait réussi à que ce qu’il y ait un retour de la confiance envers le territoire de Mayotte », estime Naïla Bouramcolo.

Portes ouvertes à l’Institut des études du CHM, ce jeudi

L’Institut des études du centre hospitalier de Mayotte (CHM) organise une journée portes ouvertes, ce jeudi 2 mars, de 8h à 16h. Plusieurs cursus y sont possibles puisqu’on y retrouve l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI), l’école de puéricultrices diplômés d’Etat (EDPE), l’institut de formation des aides-soignants (IFAS) et celui des auxiliaires de puériculture (IFAP). « C’est l’occasion pour les futurs étudiants des instituts de découvrir la profession d’infirmier notamment », annonce le CHM. Une trentaine d’élèves intègre chaque année l’Ifsi mahorais, mais une cinquantaine ont la possibilité de suivre la formation dans des établissements partenaires en métropole. Celle-ci est cruciale pour le territoire. Le second site du CHM à Combani nécessitera l’embauche de 600 infirmiers ou infirmières supplémentaires.

Pour la visite, la réservation est obligatoire via téléphone (02 69 64 71 20, 02 69 64 80 60 ou 02 69 61 86 19) ou mail (secretariaties@chmayotte.fr).

Olivier Klein en visite à la cité éducative de Dzoumogné

Le ministre délégué, chargé de la Ville et du Logement, s’est rendu à la médiathèque de Dzoumogné, ce mercredi 1er mars. L’occasion d’échanger avec des jeunes mais aussi de faire le point sur les ambitions de l’État en matière de résorption de l’habitat insalubre.

Après s’être rendu dans les quartiers informels de Kawéni et Cavani, ce mardi 28 février, Olivier Klein a poursuivi sa visite de l’île à Dzoumogné, ce mercredi 1er mars. L’objectif : découvrir la cité éducative au sein de la médiathèque et échanger avec les jeunes présents sur place. Des lycéens avec qui il a notamment parler de l’orientation post-bac. « Je suis ministre de la Ville et du Logement. L’idée est de voir ce qu’on fait à Mayotte en termes d’urbanisme mais aussi en matière de politique de la Ville. Je crois beaucoup aux cités éducatives. L’acte éducatif n’est pas réservé à l’école. Il faut tout un village pour élever un enfant et cela se fait aussi via les clubs sportifs ou les associations », estime celui qui a intégré le gouvernement l’an dernier.

« On ne peut pas laisser les gens vivre dans ces conditions »

Pour lui, cette matinée était aussi l’occasion de faire un bilan de sa première journée sur le territoire. En matière de logement, le ministre estime que « beaucoup de choses ont déjà été faites mais qu’il reste beaucoup à faire pour résorber l’habitat insalubre ». Son ambition est donc d’accélérer le relogement temporaire ou définitif. « On ne peut pas laisser les gens vivre dans ces conditions, pour des raisons sanitaires, humaines mais aussi de sécurité… »

L’ancien maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) envisage avant tout de s’appuyer sur les programmes de résorption de l’habitat insalubre (RHI), le renouvèlement urbain et les programmes de logements temporaires. « Je suis venu pour réfléchir avec des élus, pour trouver les voies et les moyens d’accélérer là où c’est possible. Mayotte est un champ d’expérimentation formidable, on peut inventer ici des dispositifs qui marcheront ailleurs », fait-il remarquer.

Interrogé par contre sur l’opération « Wuambushu », révélée par le Canard enchainé et qui inclut une grande opération de décasage, le ministre a préféré botter en touche. « Je ne peux rien confirmer ».

Football : Samir Saïd Haribou de nouveau convoqué en France U16

En formation au Football club de Lorient, le jeune attaquant empile les buts en National U17. Il avait d’ailleurs déjà été convoqué en décembre dans le groupe de l’équipe de France U16. Cette fois-ci, le nommé dans la catégorie espoirs du Trophée du Sportif de l’année fait partie des 23 joueurs retenus par José Alcocer pour le rassemblement de la deuxième semaine du mois de mars. Le natif de Ouangani, qui a commencé à l’école de football du centre des Petits bleus, aura sans doute l’occasion de se montrer face au Luxembourg, au cours de deux rencontres, les mercredi 8 et vendredi 10 mars.

Le 8 mars, la femme mahoraise sera mise en lumière

Chaque année, le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. À Mayotte, l’événement « Suku ya mtrumché », organisé par la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou, aura lieu le mercredi 8 mars sur la place de la République à Mamoudzou, avec pour objectif de mettre à l’honneur la femme mahoraise.

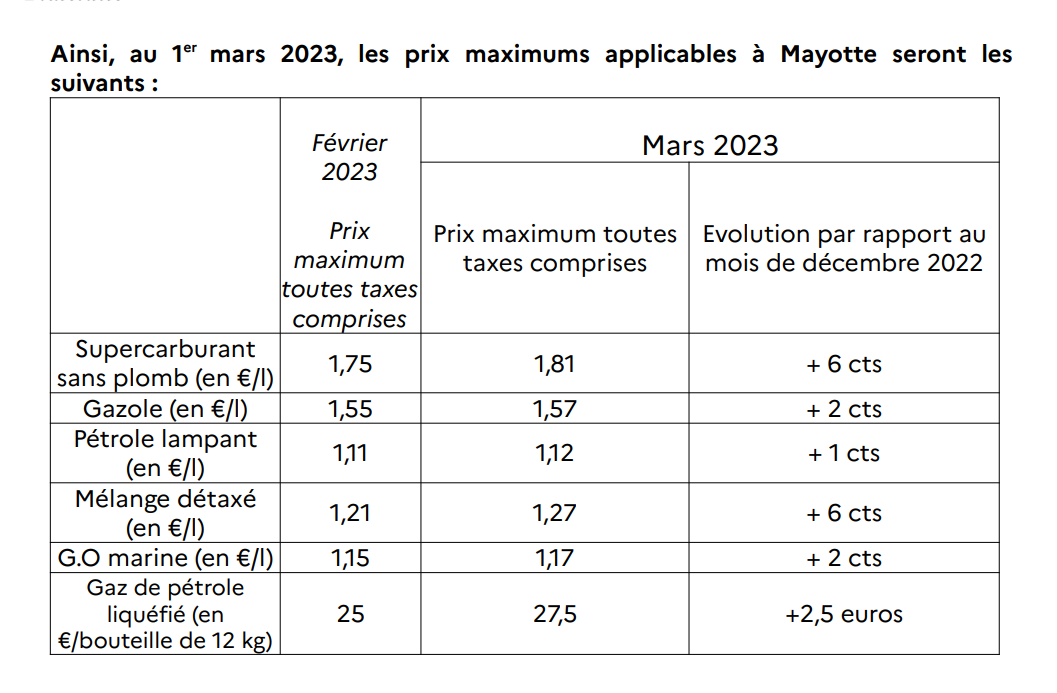

Nouvelle hausse du prix de l’essence à Mayotte

Au 1er mars, le prix des carburants connaît une nouvelle hausse dans les stations mahoraises. L’essence est désormais à 1,81 euro par litre. Elle était à 1,75 euro/l le mois précédent. Le mélange détaxé subit une hausse aussi sensible (1,27 euro/l, contre 1,21 auparavant). Elle est un peu moindre pour le diesel (1,57 euro/l, deux centimes de plus par rapport à février) ou le pétrole lampant (1,12 euro/l). « Cette augmentation s’explique principalement par l’évolution des coûts liés à l’approvisionnement de ces produits », note la préfecture de Mayotte.

Celle-ci fixe mensuellement les prix maximums des produits pétroliers selon un calcul en deux temps : « Tout d’abord, les prix maximums hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale. Dans un deuxième temps, les prix maximums toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le conseil départemental de Mayotte et dont les recettes contribuent aux financements des collectivités locales. »

La bouteille de gaz à 27,5 euros

Et il n’y a pas que les produits pétroliers qui sont touchés. La bouteille de gaz de 12 kg se vend désormais à 27,5 euros, soit une hausse de 2,50 euros par rapport au mois précédent. Les services de l’État l’expliquent par « la très forte augmentation du cours mondial du butane, qui connait une évolution de plus de 30% par rapport au mois derniers ».

Olivier Klein : « Je suis venu pour regarder et écouter ! »

En visite sur le territoire, Olivier Klein, ministre délégué auprès du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé de la Ville et du Logement, s’est rendu successivement à Majicavo, Kawéni et Cavani ce mardi, pour s’imprégner des grands enjeux d’aménagement urbain et de logement du département.

Le ministre chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein l’a répété plusieurs fois ce mardi : il n’est pas venu à Mayotte les bras chargés de solutions miracles, mais fort d’une intention de s’imprégner de la réalité du terrain, et d’attester de la volonté politique locale en matière de logement et d’aménagement urbain. « Je suis venu pour regarder et écouter ! » De bon matin, il a pu constater l’avancement du chantier de Talus 2 à Majicavo-Koropa, concerné par un programme de rénovation urbaine qu’il avait lui-même conventionné il y a quatre ans en qualité de président de l’Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), et visité il y a moins d’un moins par Catherine Vautrin, qui lui a succédé.

La délégation s’est ensuite rendue à Kawéni, dans le bidonville du quartier Disma, où le représentant du gouvernement a pu prendre le pouls de la population. « Cela fait huit ans que j’habite ici, dans ces cases en tôle, et on ne sait pas ce que l’on va devenir ! », témoigne Noura Binti Mohamed, une habitante. « Je vois qu’il y a beaucoup de travail à faire. Mais si monsieur le maire a voulu que je me rende ici, c’est qu’il y a une volonté d’intervenir ! », répond Olivier Klein. Le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, abonde : « C’est un quartier très peuplé et nous avons besoin d’équipements. La ville a programmé la construction d’une crèche municipale, d’une école maternelle et d’un terrain de football ». 900.000€ ont été levés pour des travaux de voirie, et une opération d’enlèvement des carcasses qui jonchent le terrain de football doit être initiée le 6 mars prochain. Le cortège ministériel a pu également découvrir le parc SPPM, fraîchement sorti de terre et financé – lui aussi – par l’Anru, vitrine de l’aménagement urbain du chef-lieu.

« Un plan Marshall de l’aménagement »

Se définissant lui-même comme le ministre « du parcours résidentiel », Olivier Klein a clôturé sa journée sur la thématique du logement social, en visitant les chantiers de la Sim (Société immobilière de Mayotte) à Cavani. « S’il y a bien un territoire sur lequel les politiques de la ville et du logement peuvent se rejoindre, c’est bien celui du département de Mayotte ! », argue le ministre en fin de visite, concédant qu’il « reste beaucoup à faire ». Alors, sur quels leviers pourra-t-on jouer pour accélerer le processus ? « Le foncier ! », argue-t-il, après que le maire de Mamoudzou ait bien pris soin de le convier aux Assises de la reconquête foncière qui se tiendront le 9 mars prochain.

Que retiendra le représentant du gouvernement de sa venue à Mayotte ? « Que la solidarité nationale doit jouer pleinement sur le territoire ! », estime Ambdilwahedou Soumaïla, plaidant pour le déploiement à Mayotte d’« un plan Marshall de l’aménagement du territoire, pour que les projets que nous avons puissent se concrétiser ». Le ministre, reconnaissant « la lenteur de l’action publique », n’exclut pas l’instauration de lois dérogatoires pour fluidifier l’aménagement du territoire mahorais. « On a fait des lois pour les Jeux olympiques ; on a adapté des règles pour construire le métro du Grand Paris… donc si c’est nécessaire à Mayotte, pourquoi pas ! […] Mais il faut différencier de manière positive. Ce n’est pas parce qu’on est à Mayotte qu’on doit faire moins bien. Au contraire, je crois à l’exemplarité. Je suis certain que ce que l’on pourra inventer pour Mayotte sera utile pour le reste du territoire national ».

Prix à la consommation : baisse de 0,3 % en janvier à Mayotte

En janvier 2023, les prix à la consommation baissent de 0,3 % à Mayotte. Les prix des produits manufacturés et des services reculent, alors qu’ils augmentent dans l’alimentaire. Sur un an, les prix augmentent de 5,6 % à Mayotte, soit une hausse proche de celle observée au niveau national (+6,0 %).

En janvier, les prix des produits manufacturés diminuent sensiblement (-0,9 %), en lien avec la baisse des prix de l’habillement et chaussures en période de solde (-3,5 %). Les prix des produits de santé et des « autres produits manufacturés » sont stables. Les prix des services baissent également en janvier (-0,3 %), du fait notamment de la baisse des tarifs des services de transport (-8,5 %). Cette baisse intervient après la hausse saisonnière de décembre des prix du transport du transport aérien de passagers. Les prix des services de santé baissent également (-0,7 %). En revanche, les prix des « autres services » augmentent (+1,2 %). Les prix des loyers et services rattachés augmentent également (+0,9 %). Dans l’alimentaire, la hausse des prix se poursuit en janvier (+0,5 %).

À Mayotte, sur un an, entre janvier 2022 et janvier 2023, les prix sont tirés vers le haut par l’alimentation (+11,6 % contre +13,3 % au niveau national), qui représente 23 % du panier de consommation. Les prix du tabac augmentent de 6 % sur un an à Mayotte, alors qu’ils sont quasi stables au niveau national (+0,2 %).

« Désolé, elle n’a pas perdu sa langue, elle pouvait dire non »

Au bout d’une soirée alcoolisée, le 5 décembre 2019, un jeune homme de 26 ans a agressé sexuellement une collègue de sa petite amie. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou à cinq ans de prison, ce mardi 28 février.

« La victime a dit aux praticiens du centre hospitalier de Mayotte qu’elle voulait quitter Mayotte le plus vite possible », raconte Bruno Fisselier, le président du tribunal correctionnel, ce mardi matin. Plus de trois ans avant, la jeune femme était sortie avec un couple d’amis, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2019, dans une boîte de nuit de Kawéni. Ce soir-là, l’éducatrice spécialisée, arrivée à Mayotte deux mois avant, croise le petit ami d’une collègue. Elle danse avec lui, ils boivent de l’alcool. Selon lui, elle l’embrasse même. Au petit matin, il lui propose de la raccompagner et ils prennent un taxi pour rentrer. Plutôt que d’aller jusqu’au rond-point du Manguier, à Mamoudzou, où elle vit en colocation, il l’emmène chez un ami à lui. Alors qu’elle s’installe sur le lit où elle espère dormir, il lui soulève la robe. « Je lui ai dit d’arrêter, mais il ne voulait pas. Il était très excité », a-t-elle dit au cours de son audition par le juge d’instruction, précisant qu’avec le poids de son agresseur sur elle, elle ne peut s’échapper. « Je l’ai senti faire des va-et-vient, je ne sais pas combien de temps ça a duré, c’était très long. »

Ce n’est qu’au moment où celui-ci fait une pause pour uriner qu’elle se rhabille et tente de fuir. « Il m’a bloqué le passage », se souvient-elle. Elle le menace de le dénoncer de la police, rien n’y fait. Pire, il lui demande de « le laisser finir » et l’attrape par les poignets pour la remettre sur le lit. Il l’agresse une nouvelle fois. Voyant qu’elle reste tétanisée, il finit par la laisser partir. Mais alors qu’elle se dirige vers chez elle, il la suit. « Je me suis dirigé vers le centre commercial Baobab pour demander l’aide d’un vigile. Il s’est dirigé vers [l’agresseur] et celui-ci a simulé un malaise », rappelle-t-elle. Quelques heures après, en voyant son état psychologique et médical, c’est l’hôpital qui a prévenu la police.

Des faits qui auraient pu être qualifiés de viol

Alors que la jeune femme est en métropole, le prévenu, un Comorien âgé de 29 ans aujourd’hui, est le seul à témoigner, ce mardi matin. Celui-ci n’en démord pas, il s’agit d’une relation sexuelle consentie selon lui. « Désolé, elle n’a pas perdu sa langue, elle pouvait dire non », répond-il aux juges, qui lui demandent pourquoi il ne s’est pas arrêté quand elle a essayé de replier ses jambes. « La seule question qui nous occupe, c’est celle du consentement », fait observer Yann Le Bris. Le procureur de la République rappelle que la relation sexuelle était bien « contrainte » et que les faits auraient pu être caractérisés en viol. En effet, la victime a accepté qu’ils soient requalifiés en agression sexuelle, le viol étant jugé par une cour d’assises. Pour le magistrat, plusieurs éléments confirment la version de la victime. « Il y a d’abord la révélation des faits. C’est en allant au centre hospitalier de Mayotte que les faits ont été révélés. Le praticien a vu les pleurs, l’état de sidération et a fait des constatations objectives », énumère-t-il. La jeune femme présente effectivement des hématomes au niveau des cuisses, du bras gauche et du pied gauche au moment de son examen. Les témoignages sont également en sa faveur puisque ses colocataires observent son changement de comportement. « L’une d’elles évoque même un fantôme », souligne le procureur.

A l’opposé, le prévenu a changé plusieurs fois de versions, même le jour de l’audience. Il avait, par exemple, reconnu le viol au cours de sa garde à vue, puis il s’était rétracté. Le président du tribunal évoque des « fluctuations », quand le Parquet parle d’« incohérences ». « L’expertise psychiatrique a été une catastrophe. Il ment et est incapable de se remettre en question », ajoute ce dernier. Son avocate, maître Élodie Gibello-Autran, a bien tenté de défendre son client en rappelant « qu’il a sa grille de lecture à lui. Pour lui, on est à des kilomètres du viol ». Le tribunal a préféré suivre les réquisitions du Parquet. Mohamed Ali a été condamné à cinq ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Il devra indemniser la victime à hauteur de 10.000 euros. En situation irrégulière à Mayotte, une interdiction de territoire français (ITF) de cinq ans a été prononcée à son encontre et sera appliquée dès la fin de sa peine de prison.

Un convoyeur de fonds condamné pour vol

Un ex-salarié de la Brinks, âgé de 44 ans, a écopé d’une peine de huit mois de prison avec sursis. Son employeur et les banques qu’il réapprovisionnait se sont aperçus qu’il avait volé près de 5.000 euros en décembre 2020. Licencié depuis, il ne s’est pas présenté à la barre du tribunal correctionnel de Mamoudzou, ce mardi. C’est donc le président du tribunal, un représentant de la Brinks et l’avocat de la société, maître Guillaume de Géry, qui ont tenté d’expliquer ce qu’il s‘est passé le 28 décembre 2020, puis le 13 janvier 2021. Car, à chaque fois, c’est le même salarié impliqué. Le premier jour, par exemple, c’est la somme de 5.000 euros qui manquait dans le distributeur de billets, 6.650 euros la deuxième fois. Si le premier vol est facilement avéré, ce n’est pas le cas du deuxième. En effet, l’agent qui a réapprovisionné la machine avant le prévenu a fait « une erreur de tabulation » et a donc mis 70.000 euros en trop dans le gabier. Le prévenu, qui n’a pas fait de tickets d’intervention, n’en a retrouvé que 63.000 environ. Toutefois, il n’y a pas de preuve qu’il s’agit d’un vol perpétré par lui ou son collègue intervenu avant. Les juges se sont alors interrogés sur les procédures de la société qui laisse agir seul ses hommes lors des réapprovisionnements. « Je rappelle que la Brinks n’est pas prévenue dans cette affaire », a plaidé l’avocat. Le tribunal a choisi la relaxe pour le deuxième fait et condamné le convoyeur à une peine de huit mois de prison avec sursis pour le premier. Il devra payer également 11.000 euros à son ex-employeur (5.000 euros pour le préjudice financier, 4.000 euros pour le préjudice moral et 2.000 euros en frais d’avocat).

Le Cress de Mayotte rencontre la secrétaire d’État Marlène Schiappa

Ce lundi 27 février, Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la vie associative, a rencontré ESS France et l’ensemble des chambres régionales de l’Économie sociale et solidaire, dont la Cress de Mayotte représentée par son président Monsieur Kadafi Attoumani. À cette occasion, ESS France a remis à la secrétaire d’État un rapport, qui fait un état des lieux des missions des chambres et formule des propositions pour renforcer leurs actions auprès des acteurs de l’ESS au plus près territoires. « Ce rapport souligne la place centrale que jouent les Cress dans la vie économique des territoires. Elles se sont vu reconnaitre par la loi du 31 juillet 2014 cinq missions qui structurent leurs actions et participent au développement de l’économie sociale et solidaire (présentation de l’ESS auprès des pouvoirs publics, appui au développement et à la création des entreprises, production de données, appui aux dirigeants et information sur les enjeux européens). Ensemblier des différentes composantes de l’ESS à l’échelle régionale, elles ont su développer leurs actions pour allier une proximité avec les entreprises et organisations de l’ESS tout en structurant la représentation et l’expression des besoins de l’ESS à l’échelle des régions. Maillon indispensable du développement de l’ESS, elles assument un rôle de cheffes de file de l’ESS au niveau régional », défend ESS France.

Le centre commercial de Combani devrait ouvrir en novembre

Les travaux de la première tranche de l’espace commercial qui verra le jour à Combani sont en cours. Le centre commercial, où s’installeront les enseignes Carrefour, Monsieur Bricolage et C’Tam, devrait ouvrir ses portes avant la fin de l’année. Au total, le projet est estimé à 45 millions d’euros.

« L’objectif est de décongestionner Mamoudzou. Nous espérons d’ailleurs que ce projet en amorcera d’autres, sur le reste de l’île. » C’est en ces mots que Cédric Giraud, directeur du développement du promoteur réunionnais, CBo Territoria, explique la raison d’être du futur centre commercial de Combani. Ce projet imaginé par le cabinet d’architecture Arom, qui accueillera 17 boutiques, s’étendra sur 7.000 m². Les travaux de la première tranche sont actuellement en cours et réalisés par la société Colas, qui a remporté les différents marchés. Cette première phase comprend la réalisation d’un parking de 165 places et du centre commercial, qui accueillera notamment les enseignes Mr Bricolage sur 1.300 m², C’Tam et un magasin Carrefour dans un local de 2.000 m². « A côté de ces locaux, nous avons déjà livré un bâtiment de stockage de 1.000 m² au groupe Cananga, qui détient les enseignes C’Tam et Mr Bricolage », souligne le directeur du développement. « Cet espace permettra au groupe de lancer une activité de vente en gros alimentaire. »

90 % des boutiques commercialisées

La toiture et la charpente du bâtiment sont terminées et le centre commercial devrait être livré en novembre 2023. Et si le promoteur a déjà commercialisé 90 % des boutiques qui verront le jour, ce dernier ne peut, pour le moment, pas donner de noms. L’espace devrait être segmenté avec une partie prêt-à-porter et services à la personne, une autre pour le high-tech et une pour la beauté et les accessoires, dans des surfaces de 80 à 90 m².

En parallèle, le promoteur engage actuellement les travaux de la deuxième tranche. Cette dernière comprend notamment la construction d’un bâtiment de 1.130 m² pour Pôle emploi et d’un immeuble de bureaux de 2.100 m², avec des lots de 100 m², commercialisés à 40 %. « L’objectif est de donner des surfaces de travail aux Mahorais. C’est désastreux que les salariés des entreprises mahoraises passent autant de temps dans leurs voitures pour aller à Mamoudzou », estime Cédric Giraud. La construction du bâtiment de Pôle emploi a déjà démarré et les travaux du pôle tertiaire devraient commencer d’ici trois à quatre mois.

45 millions d’euros d’investissement

Des surfaces de restauration, des agences bancaires, des assurances et des commerces devraient ensuite venir compléter l’espace, en rez-de-chaussée des futurs bâtiments adjacents. « Ils auront un étage qui permettra d’accueillir une salle de sport, un pôle santé ou des espaces de coworking. Nous avons plusieurs projets », indique le directeur du développement. Au total, l’investissement pour la première tranche est estimé à 24 millions d’euros et devrait atteindre 45 millions pour la totalité de l’espace commercial.

La Déchets’tri mobile sera à Bouéni, ce samedi

La communauté de communes du Sud de Mayotte et ses partenaires (Sidevam976, communes membres) poursuivent le déploiement, chaque premier samedi du mois, dans les différentes communes membres, un dispositif de « Déchets’tri mobile » gratuit pour les particuliers. Ce dispositif de proximité tournant dans les quatre communes du Sud (Bandrélé, Chirongui, Kani-Kéli, Boueni) permet aux particuliers d’évacuer leurs petits et gros appareils électroniques et électroménagers, les encombrants, les ferrailles et les déchets verts vers les filières de valorisation et de traitement des déchets. Ce samedi 4 mars, de 8h à 14h, ce sera la commune de Bouéni qui accueillera le dispositif. Il sera au carrefour de Majiméoni. Aucun ramassage n’est possible après 14 heures. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Communauté de Communes du Sud de Mayotte à l’adresse mail suivante : environnement@ccsud.yt. Attention, déchets des professionnels, ménagers collectés en bacs ou en apport volontaire, pneus, bouteilles de gaz, déchets d’activité de soin, gravats et déchets spéciaux ne sont pas acceptés.

Une nouvelle agence immobilière 100 % mahoraise à Tsingoni

À Mayotte, la tension du marché de l’immobilier n’est plus à prouver. En fin d’année 2022, une nouvelle agence immobilière a vu le jour sur l’île aux parfums, Cap-May Immobilier. Installée depuis quelques semaines à Tsingoni, l’agence 100 % mahoraise accueille particuliers et professionnels pour les accompagner dans leurs projets immobiliers.

Après avoir exercé pendant huit ans en agence immobilière dans le sud de l’Hexagone, le Mahorais Ben Madi a décidé de se lancer un nouveau défi et de s’implanter à Mayotte pour ouvrir une agence. D’où lui est venue cette idée ? « Pour mélanger mes deux passions, l’immobilier et l’amour pour mon île », explique-t-il. Créée en fin d’année dernière, l’agence Cap-May Immobilier est désormais ouverte depuis quelques semaines au centre de l’île, à Tsingoni.

« Notre ambition, c’est d’être une agence de Mayotte, pour les Mahorais », lance le gérant. Proposer des logements aux normes et essayer de réguler les loyers, tels sont les défis qu’il souhaite relever avec son équipe. Gérer des dossiers de location, estimer des biens immobiliers, faire de la gestion immobilière, conseillers les clients ou encore réaliser des transactions de vente ou de location sont les différentes missions de l’agence. « Nous souhaitons voir Mayotte se développer et être au service de notre clientèle », complète Ben Madi.

Des biens aux quatre coins de l’île

A Mayotte, le marché de l’immobilier est spécifique et rencontre plusieurs difficultés, notamment dans l’accès à la propriété, avec des biens restant souvent au sein d’une même famille. « L’accès au logement est plus compliqué, c’est pour cela que nous essayons d’être un intermédiaire efficace et réactif », concède le gérant. Dans l’optique d’être réactif aux demandes de ses clients, l’agence a choisi de marquer une présence digitale accrue.

Le chef-lieu est une zone géographique très prisée où les tensions immobilières sont encore plus marquées. L’agence a donc décidé de proposer des logements aux quatre coins de l’île. « Nous sommes favorables à un désenclavement de Mamoudzou, c’est pour cela que nous accompagnons nos clients pour leur installation à travers toute l’île. Tout dépend de leur lieu de travail bien entendu », admet-il.

Pour les propriétaires et les locataires, faire appel à une agence immobilière peut permettre de mieux connaitre et de prendre conscience des cadres « juridique, administratif et technique de l’immobilier », confie Ben Madi. Pour lui, les atouts de son équipe sont « l’accessibilité envers nos clients et notre réactivité », avec des valeurs fortes comme « l’humilité, la transparence et l’engagement ».