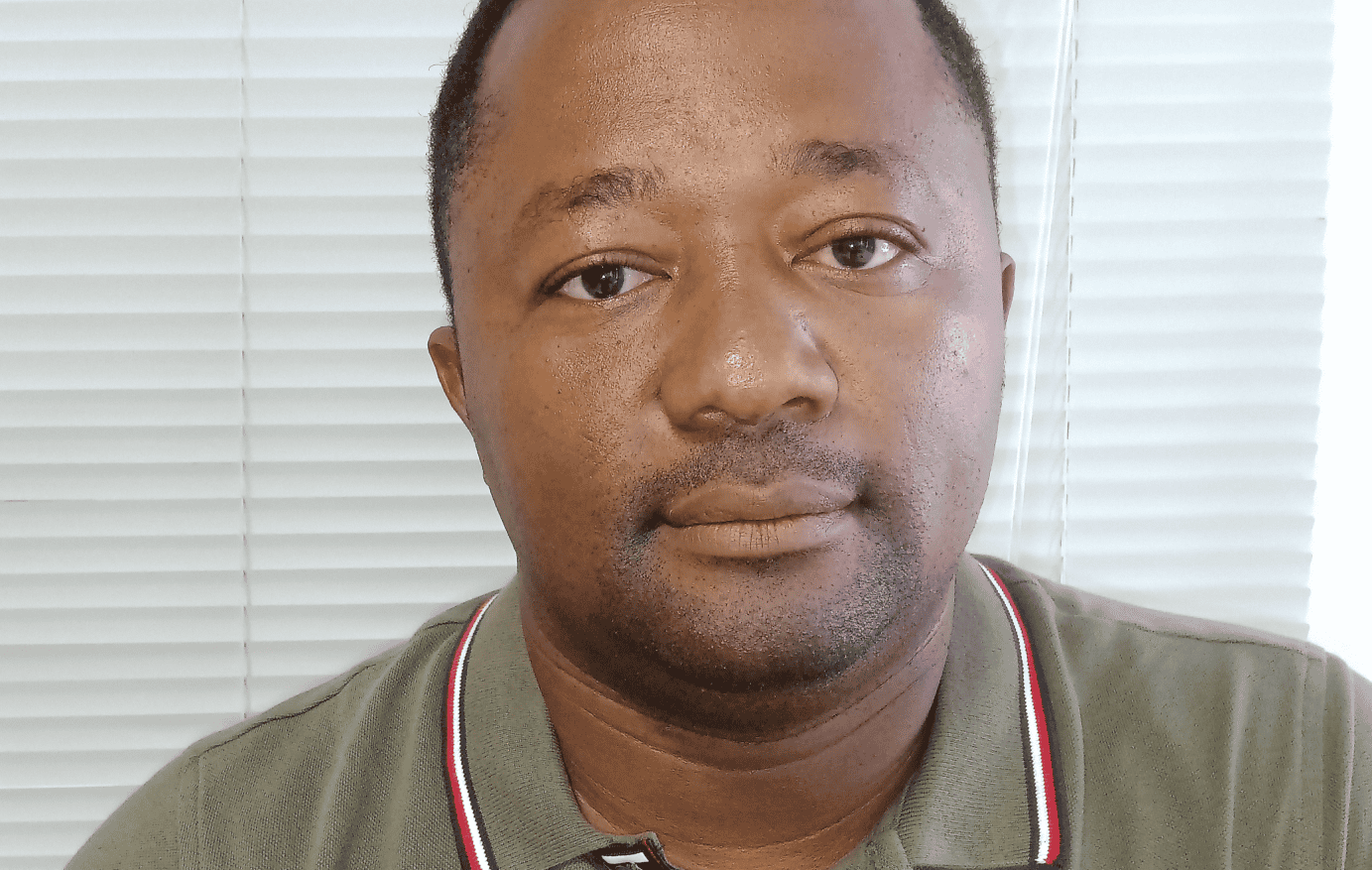

Absent à la barre, un homme de 45 ans devait répondre d’abus de confiance, ce mardi, au tribunal correctionnel de Mamoudzou. Il aurait détourné à dix-sept reprises de l’argent des distributeurs automatiques de billets qu’il approvisionnait quotidiennement pour le compte de son employeur. Le tribunal s’est donné deux mois pour analyser de nouvelles preuves fournies par la partie civile.

Un ancien responsable de l’approvisionnement en liquidité des gabiers de Mayotte devait comparaître, ce mardi, au tribunal correctionnel. Ce « dabiste », employé depuis une quinzaine d’années par la Brink’s Réunion au moment des faits, est suspecté d’avoir, entre 2019 et 2021, détourné 132.750 euros au préjudice d’établissements bancaires implantés sur l’île. Un logiciel espion et une enquête menée conjointement par l’entreprise qui emploie des convoyeurs de fonds et une banque présente localement ont fini par mettre à jour l’étonnant manège mis en place par le technicien pour parvenir à ses fins. Une manœuvre difficile à détecter, dont il est tenu pour seul responsable dans la prévention.

A dix-sept reprises, le technicien oisif aurait falsifié des bordereaux après avoir inséré des enveloppes de cash fournies par sa société de transport de fonds. Lors des opérations, alors qu’il était seul, l’homme aurait ainsi retiré frauduleusement de l’argent déjà présent dans les automates avant de faire rentrer les liquidités remises par son employeur. Il modifiait ensuite au rabais le solde du gabier consultable par l’établissement bancaire.

Un prévenu déjà condamné

« Les bordereaux étaient falsifiés pour correspondre aux retraits illégaux d’espèces », a rapporté, lors de l’audience, maître Mélanie Raymond, avocate de l’employeur. Selon la robe noire, il est désormais impossible de commettre de nouveau l’infraction compte-tenu des dispositions prises par les établissements bancaires. Un des anciens supérieurs du prévenu a par ailleurs souligné à la barre que les « dabistes » ne transportent pas de fonds au cours de leurs missions. Ils en manipulent uniquement dans les pièces des établissements bancaires situées derrière les distributeurs automatiques de billets.

Le tribunal s’est donné deux mois pour analyser de nouvelles pièces qui prouveraient le délit d’abus de confiance – elles ont été remises par la partie civile à l’audience – et jugera l’affaire le 2 juillet. Notons que cet ex-salarié de la Brinks, âgé de 45 ans, avait déjà écopé d’une peine de huit mois de prison avec sursis dans un premier procès intenté par une des banques flouées. Plus de 11.000 euros avaient été détournés au préjudice de l’établissement bancaire, le 28 décembre 2020 et le 13 janvier 2021. L’accusation n’avait cependant pas réussi à caractériser le deuxième fait.

Le prévenu avait été condamné à payer 11.000 euros à son ex-employeur, dont 4.000 euros pour le préjudice moral et 2.000 euros pour les frais d’avocat.