Fraîchement nommée à la tête du bureau de recherches géologiques et minières, Charlotte Mucig revient pour la première fois sur le risque de tsunami, sur la prochaine campagne océanographique, sur la possible création du premier observatoire mahorais, sur la tenue d’un colloque scientifique, mais aussi sur toutes les autres missions de la structure.

Flash Infos : Début juillet, vous avez pris la direction régionale du BRGM à Mayotte en remplacement de Frédéric Tronel, après près de 5 ans comme chef d’unité risques naturels à la DEAL (direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Comment définiriez-vous cette nouvelle étape professionnelle ?

Charlotte Mucig : Je la vois comme une continuité et un élargissement des sujets que je traitais précédemment avec, bien sûr, un autre regard. À la DEAL, j’avais une casquette « État » sur les risques naturels, donc je travaillais déjà avec le BRGM. Et puis cette nouvelle aventure est une évolution professionnelle et l’exploration de nouvelles thématiques, comme l’eau, la géothermie…

FI : Votre première intervention publique a été à l’occasion d’un comité de suivi, le 15 juillet au cours duquel il a été question des risques de tsunami. Une équipe de chercheurs est d’ailleurs venue à Mayotte en août pour identifier les différents points de refuge en cas de risques naturels. Comment identifiez-vous ce scénario ?

C. M. : Nous en sommes aux prémices et aux premiers résultats d’études sur le sujet. Il faut avoir conscience que nous parlons d’un milieu sous-marin qui a été peu étudié jusque-là avant cet essaim de séismes, donc nous avons peu connaissance du fonctionnement sismique, tectonique et volcanique de la région. Ces premières études pourraient être qualifiées de préliminaires pour se donner un ordre d’idées. Nous avons étudié plusieurs sources tsunamigènes qui peuvent être soit des mouvements de terrain sous-marins, soit directement liées au volcan et à l’effondrement de la chambre magmatique, soit d’un gros séisme. Avec ces premières modélisations, nous constatons que nous ne sommes pas face à un risque tsunami de très grande ampleur, comme nous pouvons en avoir l’idée lorsque nous évoquons le terme de tsunami et que nous pouvons retrouver en Indonésie. Nous avons quand même la chance de bénéficier de plusieurs paramètres rassurants, à l’instar du lagon, des mangroves, d’une bathymétrie (mesure des profondeurs et reliefs de l’océan NDLR) qui fait que nous recensons des pentes assez abruptes qui cassent pas mal les vagues, et d’un relief qui monte immédiatement en altitude derrière les plages. Par contre, le laps de temps que nous avons entre le facteur déclencheur du tsunami et l’arrivée des vagues sur les côtes est très court, donc il pourrait en effet y avoir un risque pour les habitants se trouvant sur les plages à ce moment-là. Par contre, c’est différent pour Petite-Terre qui se situe directement sur la barrière de corail. Mais la partie la plus touchée serait celle à l’est, qui s’avère être plutôt inhabitée. Maintenant, nous sommes incapables de dire aujourd’hui la probabilité d’occurrence de ces scénarii de tsunami. Nous ne savons pas s’ils peuvent raisonnablement se produire ou pas!

Il est question d’installer des sirènes et de tracer des parcours d’évacuation pour retrouver rapidement un point qui se trouverait par exemple à cinq mètres d’altitude. Il faut bien distinguer l’aléa tsunami, pour lequel nous aurions une alerte et une action à avoir quasi instantanément, à savoir sous une quinzaine de minutes, et l’aléa cyclonique, plus prévisible, où l’alerte est donnée 4 ou 5 jours avant le passage du cyclone.

FI : Quid des essais autour des câbles sous-marins de la fibre optique qui doivent démarrer au mois d’octobre pour écouter les séismes et autres vibrations sous-marines et terrestres en temps réel et qui pourraient découler sur la création du premier observatoire mahorais ?

C. M. : Il y a là deux choses bien distinctes. Depuis cet essaim de séismes et l’apparition du volcan, il y a eu plusieurs campagnes océanographiques. C’est la seule façon que nous avons à notre disposition pour véritablement prendre connaissance de ce qu’il se passe en mer (nouvelles coulées, nouveaux panaches…). En clair, nous sommes complètement dépendants de ces missions qui ont lieu, au mieux, deux fois par an, et qui nous permettent de récolter, par « vague », quantité de données.

Donc, effectivement, le Revosima, réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, a fait une demande de financement au PIA3 (plan d’investissement d’avenir) dans le but de mettre en place un observatoire sismo-volcanique sous-marin à Mayotte. Des instruments de mesures seraient en permanence en mer sur le plancher océanique et au lieu de devoir aller les récupérer régulièrement, nous récupèrerions les données grâce à la fibre optique en temps réel au sein d’un centre de contrôle à terre. Cela permettrait de recueillir plus de données en continu et de suivre plus précisément l’activité que ce que le Revosima peut faire aujourd’hui. Le projet est soutenu par le DIRMOM (Délégué Interministériel aux Risques Majeurs en Outre-Mer).

En octobre, nous allons accueillir une nouvelle mission océanographique de quinze jours avec le Marion Dufresne, avec de nombreux objectifs dont un nouveau levé bathymétrique et la pose et dépose de sismométres sous-marins (OBS). Et dans le même temps, nous allons avoir une mission à terre qui s’intitule Ref-Maoré et qui consiste à placer 90 géophones – une sorte de sismomètre plus basique – sur une ligne parallèle à celle entre Petite-Terre, la ride et le volcan. L’idée est de générer des explosions dans 9 forages préalablement réalisés et de mesurer par sismique réfraction la vitesse des ondes dans le sol grâce à ces 90 géophones et aux OBS qui auront préalablement été déposés en mer par le Marion Dufresne. L’objectif est de mieux comprendre la vitesse de propagation des ondes dans le sol pour mieux localiser les séismes à l’aide des sismomètres. C’est important car aujourd’hui, ces derniers sont notre seul regard en continu du volcan. L’intérêt est de détecter une éventuelle migration de la sismicité ou une modification de l’activité.

FI : En septembre, il est aussi prévu d’organiser un grand colloque autour des connaissances scientifiques acquises depuis 2 ans concernant le phénomène sismo-volcanique. En quoi consistera-t-il ? Et selon vous, que doit faire Mayotte pour tirer profit de la plus grande éruption sous-marine jamais connue ?

C. M. : Ce que je peux dire à l’heure actuelle, c’est qu’il y a toujours cette volonté de tenir ce colloque mais celui-ci se déroulerait plutôt fin octobre. Mais je n’ai pas encore de dates précises. C’est en cours de montage, car il y a toujours quelques incertitudes par rapport aux risques sanitaires. Plusieurs questions restent encore en suspens pour définir qui pourra y participer.

Après, si cet observatoire marin, qui serait à la pointe, arrive à voir le jour, cela pourrait intéresser une communauté scientifique et apporter un regard positif sur Mayotte. L’autre point qui me paraît intéressant, c’est le développement de la géothermie sur lequel le BRGM est justement en train de travailler sur Petite-Terre : l’objectif est de finaliser sous 2 ans les études nécessaires pour définir les sites avec les meilleurs potentiels pour réaliser un ou plusieurs forages exploratoires de géothermie. Ce serait assez positif pour le territoire en termes de développement d’énergies durables, compte tenu des modalités de production d’électricité que nous avons aujourd’hui.

FI : Si le phénomène sismo-volcanique est au centre de toutes les discussions depuis son apparition en 2018, quels autres projets et travaux allez-vous mener au cours des prochains mois ? Et en termes d’éducation de la population, y a-t-il des pistes à creuser ?

C. M. : Il y a une bonne part de l’activité qui a trait au domaine de l’eau puisque nous recensons des problématiques par rapport à la capacité du territoire à produire de l’eau potable pour l’ensemble de sa population. Le BRGM a des compétences en hydrogéologie (eaux souterraines), donc nous assurons une expertise et un appui aux politiques publiques, aussi bien pour la DEAL que le SMEAM (syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte). Si je peux citer une action qui a commencé et qui prendra corps l’année prochaine, c’est la sixième campagne de forage pour trouver de nouveaux points de captage pour produire de l’eau potable. Nous avons un rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage auprès du SMEAM pour l’appuyer et assurer le suivi.

Il y a aussi d’autres risques naturels sur lesquels le BRGM est impliqué : sismiques, de mouvements de terrain et de submersions marines. Dans ce cadre-là, nous produisons un certain nombre de cartographies pour venir en appui aux politiques publiques. Nous sommes notamment en train de travailler sur une nouvelle cartographie de l’aléa sismique local qui permettra de préciser selon la morphologie du territoire et les types de sol, si certains secteurs sont sensibles à des amplifications des signaux sismiques. Et puis, à titre d’exemple nous suivons également l’évolution du grand glissement dans le quartier Foumbouni à M’TSamboro, qui est le plus connu à Mayotte.

Sans oublier le projet LESELAM 2 qui a tout d’abord été un projet de suivi de l’érosion des sols, pour une meilleure compréhension de ce phénomène et de l’envasement du lagon avec des modèles permettant de mieux comprendre les transferts hydrosédimentaires sur chaque bassin versant. Il est en train de se terminer. Nous travaillons à une suite, qui devrait débuter en 2021 qui consistera notamment en une mise en application des bonnes pratiques de conservation des sols acquises lors du LESELAM 2, à savoir, à priori, sur le projet de zone d’aménagement concerté à Doujani. L’idée serait d’en faire un projet vitrine pour montrer que nous pouvons limiter l’érosion des sols et l’envasement du lagon avec de bonnes pratiques.

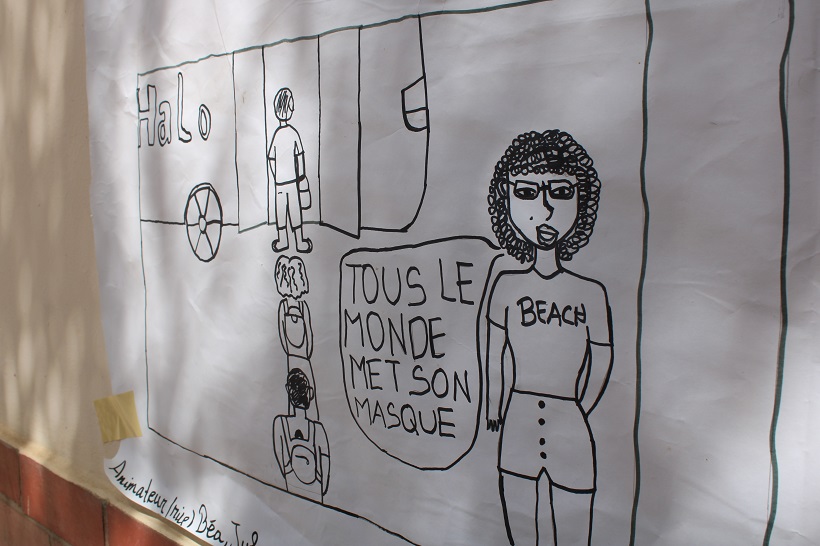

Concernant le volet pédagogique, je pense qu’il faut aller vers le CUFR et le rectorat. L’effort ne me semble pas énorme à fournir car des partenariats existent déjà. Par exemple, au sujet des séismes, nous avons déjà mis en place avec le collège de Chiconi et la DEAL un sismomètre dans une salle dédiée pour faire de la pédagogie. Il reste encore quelques petits coups de pouce à donner pour favoriser ce genre d’initiatives. Le fait de mettre en lumière cette activité sismo-volcanique est aussi l’occasion d’essayer de développer des outils pour présenter les choses plus simplement car ce sont des concepts qui sont difficilement compréhensibles sans images. Même si malheureusement, cela arrive dans un deuxième temps parce que pressés par d’autres échéances.