Avec une nouvelle équipe au complet, le préfet Jean-François Colombet a fait le tour des sujets phares de cette rentrée 2020. Une rentrée chahutée, alors que les problématiques liées à la sécurité, à l’immigration, ou encore à l’eau, s’accumulent à Mayotte, dans un département en proie à de multiples crises.

De nouvelles têtes et une feuille de route pour les mois à venir. Ce lundi à la Case Rocher, la préfecture faisait elle aussi sa rentrée. Objectif : présenter les nouveaux venus et surtout définir les grands axes sur les sujets clés pour cette fin d’année. Sécurité, lutte contre l’immigration clandestine, habitat illégal, développement économique et bien sûr crise de l’eau, le préfet Jean-François Colombet a souhaité brasser large pour cette présentation devant la presse, censée apporter des réponses alors que Mayotte vit une rentrée chargée d’incertitudes.

En premier lieu desquelles, les violences, “ce fléau qui préoccupe à raison les Mahoraises et les Mahorais et face auquel nous devons faire face”, a introduit le délégué du gouvernement, en préambule. Les deux nouvelles figures de la sécurité, le colonel chef de la gendarmerie Olivier Capelle et le directeur de la police nationale Sébastien Halm n’auront en effet pas eu trop le temps de se tourner les pouces. Mayotte connaît un regain de violences ces dernières semaines, qui a atteint un pic mercredi dernier, alors que des jeunes ont bloqué les axes principaux de la commune chef-lieu pour protester contre l’absence de bus scolaires. Pour mener à bien leurs missions, ils pourront toutefois compter sur les 430 policiers et gendarmes de plus qui sont venus grossir les rangs des forces de l’ordre, “du jamais vu pour un département français”, a insisté le préfet. Pour faire face aux multiples défis sécuritaires de l’île, d’autres moyens supplémentaires sont aussi dans les cartons, comme le renforcement du PSIG ou la création d’une brigade de recherche.

Un pacte de sécurité avec les communes

Pour autant, “la reconquête de la sécurité ne doit pas reposer sur la seule responsabilité de l’État, nous devons la porter tous ensemble avec les maires et les associations”, a souligné Jean-François Colombet, qui assistait justement ce samedi à une assemblée générale de l’UDAF. Dans les projets de la rentrée, et qui incomberont plus particulièrement à Laurence Carval, la nouvelle directrice de cabinet : la proposition d’ici la fin du mois de septembre d’un Pacte de solidarité avec chaque commune de Mayotte “pour que les maires s’engagent aussi à obtenir concrètement des résultats”. Le but de ces contrats : discuter des moyens de la police municipale ; organiser la répartition des tâches avec la gendarmerie et la police nationale pour assurer “le plus souvent possible la présence de forces de l’ordre et prévenir ainsi les faits de délinquance” ; remettre en place les groupes de médiation citoyens, le fameux réplica des maillots jaunes, déjà évoqués avant le confinement mais dont l’application se fait attendre ; installer une vidéoprotection, grâce à une enveloppe de 800.000 euros ; et permettre aux associations de quartier qui le souhaitent d’être cosignataires du pacte pour se mobiliser elles aussi pour la sécurité. Autre promesse de cette rentrée : la mise en place de patrouilles sur les sites les plus fréquentés, comme les sites de voulé ou les sites touristiques, sur des jours et des horaires qui seront communiqués régulièrement par voie de presse.

La LIC reprend doucement du service

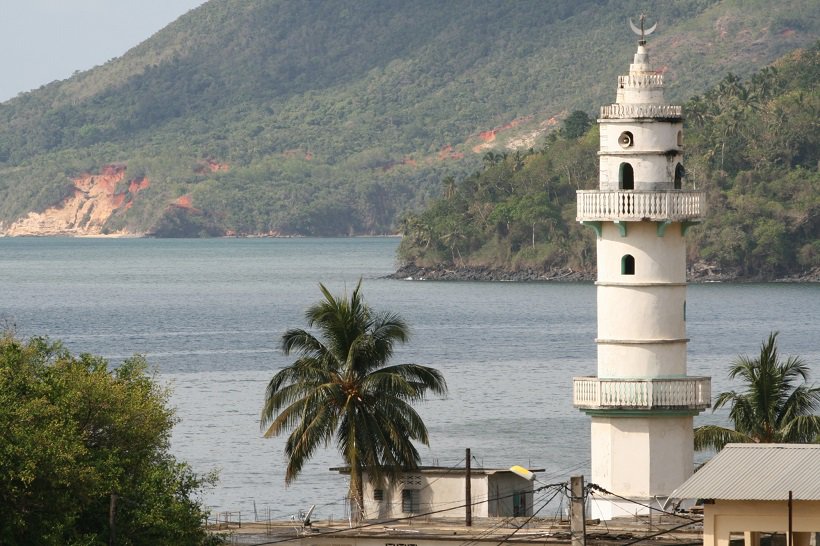

Cette rentrée a aussi été l’occasion de faire le point sur l’immigration clandestine, sujet crucial pour Mayotte et qui incombera désormais à la nouvelle sous-préfète en charge de la LIC, Nathalie Gimonet. Le préfet a annoncé l’arrivée d’un nouvel intercepteur en octobre, qui viendra en complément des deux bateaux déjà en service 24h/24 et 7 jours sur 7. En 2019, ils avaient permis d’intercepter 330 kwassas soit 3.850 personnes. Jean-François Colombet s’est félicité de la hausse du taux d’interception, passé de 55% en 2019 à 75% en 2020. Une efficacité de la LIC qui a permis en 2019 d’éloigner 27.000 personnes en situation irrégulière. Et si le confinement a brusquement mis un coup d’arrêt aux activités de la LIC, elles auraient dû, d’après la tendance des premiers mois de 2020, atteindre un record de 31.000 reconduites cette année. Si 900 personnes ont pu être éloignées depuis le 6 août, les discussions vont bon train avec l’Union des Comores pour qu’elles réadmettent à nouveau formellement leurs ressortissants. Dernière annonce au sujet de la LIC : la piste de l’aérien a été évoquée. “Il s’agit d’une piste sérieuse pour devrait déboucher sur la mise en service d’un avion qui est déjà présent à Mayotte et qui sera dédié à la surveillance de cette partie de la mer”, a déroulé le préfet.

30 logements pour familles délogées

Autre défi pour la nouvelle équipe préfectorale : la lutte contre l’habitat insalubre. 10 bangas ont été détruits sur fond de loi Élan en juillet 2019. “Nous avons défini des zones avec la Deal en fonction des terrains les plus exposés aux risques et dès que nous serons sortis de l’état d’urgence sanitaires nous reprendrons ce chantier”, a expliqué Jean-François Colombet. Une sortie de cette période restrictive qui pourrait d’ailleurs s’annoncer plus tôt que prévu, et devrait être sur la table des prochains conseils des ministres. Une centaine de bangas en front de mer ont donc été identifiés pour ces destructions avant la fin de l’année. Étant donné que la loi Elan impose de reloger, le premier village relai qui devait émerger en juillet, devrait voir le jour à la fin de l’année : 30 logements pourront accueillir les personnes délogées, issues de bangas de Tsoundzou.

Poursuite de la piste longue

Côté économie enfin, le préfet a confirmé la poursuite du projet de piste longue, avec un deuxième comité de pilotage prévu le 11 décembre 2020. Le contrat de convergence, cette enveloppe de 1,7 milliard d’euros qui a permis de lancer 459 projets depuis le début de l’année 2019, fera quant à lui l’objet d’un nouveau comité de programmation fin septembre pour acter de nouveaux crédits à hauteur de 110 millions d’euros.

Mayotte face à la crise de l’eau

Questionné sur le risque d’une nouvelle pénurie d’eau, le préfet a refait le point sur les dispositifs qui pourraient être mis en place d’ici la fin de l’année. Déjà ce lundi, des tours d’eau nocturnes débutent sur toute l’île, de 16h à 8h du matin une fois par semaine. Des restrictions nécessaires selon Jean-François Colombet car “l’état des deux retenues collinaires est tel que si nous ne décidons de rien maintenant nous n’aurons plus aucune eau au mois de décembre”. Fin septembre, si la situation continue de se dégrader, ces tours d’eau pourraient passer à 24h, une fois par semaine. Une nouvelle crise de l’eau se profile donc, qui tient surtout de l’augmentation de la consommation, liée bien davantage aux “4.000 emplois créés l’année dernière”, qu’aux étrangers, “la consommation aux rampes d’eau étant de 0,8%”, a-t-il rappelé. Et aussi, faut-il le mentionner, au plan urgence eau de 2017, qui, trois ans plus tard, n’est pas arrivé à son terme…