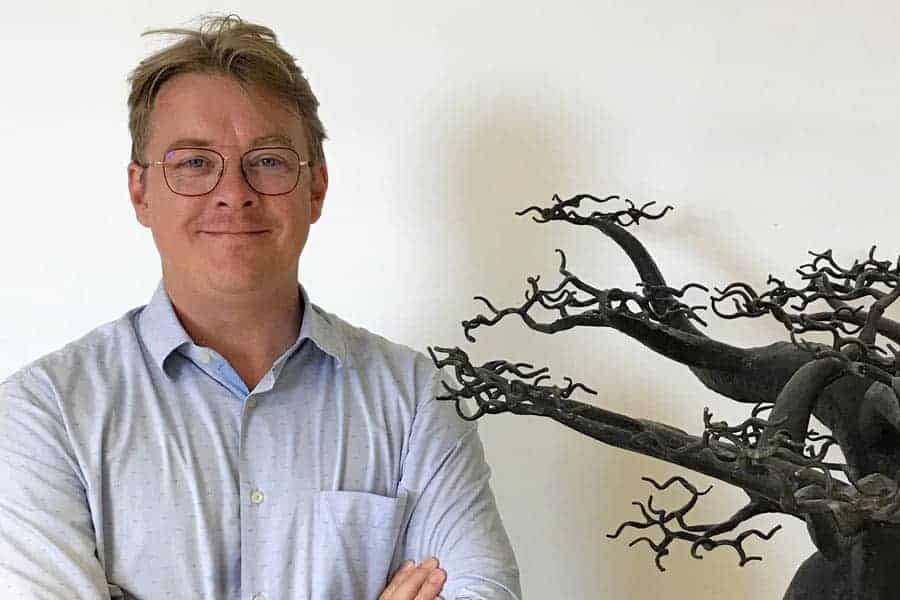

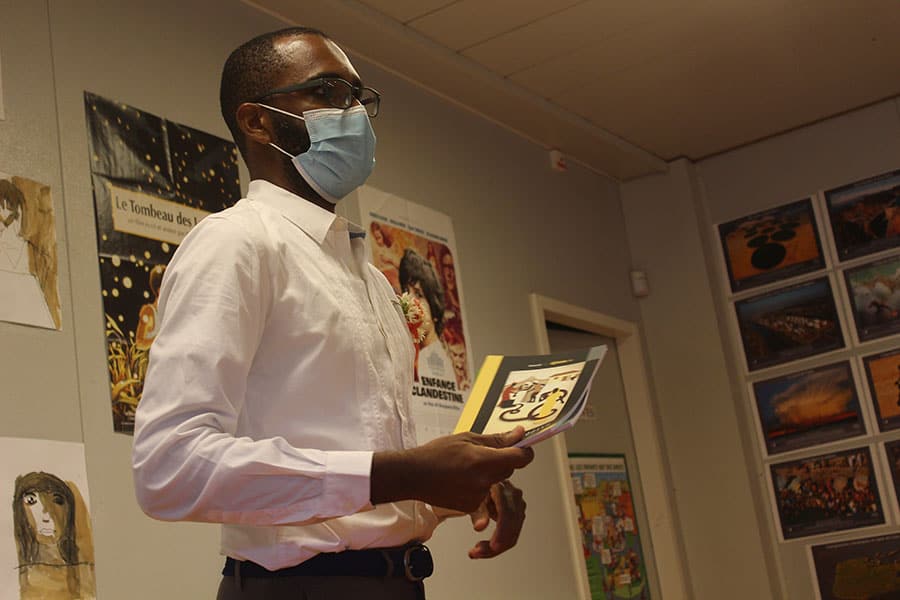

La Convention nationale des associations de protection de l’enfant vient d’élire pour trois ans son premier délégué régional pour l’océan Indien, en la personne de Dahalani M’Houmadi, directeur général de Mlézi Maoré. Il aura pour mission de fédérer les acteurs de Mayotte et de La Réunion mais aussi de collaborer avec les institutions pour proposer un suivi et un accompagnement de la meilleure qualité possible.

Flash Infos : La semaine dernière, vous avez été élu pour une durée de trois ans aux fonctions de délégué régional de la CNAPE, la fédération des associations de protection de l’enfant pour l’océan Indien. Comment s’est actée cette nomination ?

Dahalani M’Houmadi : La CNAPE est une tête de réseau national, qui n’avait jusqu’alors pas encore de délégation dans l’océan Indien. Elle a rassemblée ses adhérents, qui interviennent dans la protection de l’enfance, le handicap, le pénal et la jeunesse, et a demandé de voter parmi eux un membre qui les représenterait devant les institutions. En tant que directeur général de Mlézi Maoré, j’ai décidé de me présenter car je suis très attaché à cette cause noble qui est la défense des enfants. Et pour une fois, ce n’est pas plus mal d’avoir une représentation régionale à Mayotte, alors que d’habitude, elle se situe toujours à La Réunion.

Dahalani M’Houmadi : La CNAPE est une tête de réseau national, qui n’avait jusqu’alors pas encore de délégation dans l’océan Indien. Elle a rassemblée ses adhérents, qui interviennent dans la protection de l’enfance, le handicap, le pénal et la jeunesse, et a demandé de voter parmi eux un membre qui les représenterait devant les institutions. En tant que directeur général de Mlézi Maoré, j’ai décidé de me présenter car je suis très attaché à cette cause noble qui est la défense des enfants. Et pour une fois, ce n’est pas plus mal d’avoir une représentation régionale à Mayotte, alors que d’habitude, elle se situe toujours à La Réunion.

C’est une grande première ! Mercredi après-midi, j’étais encore en visioconférence avec la CNAPE nationale qui me disait que chaque entité régionale avait ses modalités de fonctionnement. Ce sera donc à nous de définir nos priorités et notre manière d’interagir.

FI : Concrètement, qu’est-ce que cette nouvelle corde à votre arc va changer dans votre emploi du temps ?

D. M. : Je vais, bien évidemment, devoir me dégager du temps chez Mlézi, peut-être une demi-journée ou une journée par semaine, pour m’occuper de mes nouvelles fonctions. Il y a déjà quatre rendez-vous annuels à Paris pour échanger avec l’ensemble des délégués régionaux sur nos pratiques respectives et redescendre ensuite à l’échelle locale les actualités nationales.

Dans l’océan Indien, j’ai en charge de réunir tous les acteurs de la protection de l’enfance. Une première réunion devrait se tenir au mois de juin pour indiquer les sujets prioritaires à porter sur les cinq prochaines années et la fréquence de nos rencontres. Au début, elles seront vraisemblablement soutenues pour trouver le bon rythme de croisière. L’autre élément important sera d’aller à la rencontre des différentes institutions, à Mayotte comme à La Réunion, telles que les conseils départementaux, les préfectures, les agences régionales de santé ou encore les protections judiciaires de la jeunesse, dans le but d’élaborer une politique publique locale.

Avant cette nomination, j’étais un simple gestionnaire dans le domaine du médico-social et je faisais ce que l’on me demandait. Avec cette nouvelle casquette de garant, j’aurai à cœur d’être force de propositions pour que les droits de l’enfant soient respectés dans ces deux territoires. En la jouant collectif, tout ce que nous arriverons à en tirer sera du bonus, aussi bien pour les associations compétentes que le public accompagné.

FI : Au cours de la dernière mandature, le Département de Mayotte a redoublé d’effort en matière d’action sociale. Alors que les élections approchent à grand pas, que comptez-vous faire pour que la prochaine majorité ne saborde pas tout le travail entrepris ?

D. M. : L’une des premières actions sera de rencontrer les candidats aux élections départementales et de leur présenter l’expertise du réseau de la CNAPE pour leur indiquer les points de priorité et les démarches à engager au profit des enfants. Je suis plutôt un homme de compromis et de dialogue. Par conséquent, je vais prendre mon bâton de pèlerin, faire des plaidoyers, défendre des principes forts, tout en considérant les contraintes du territoire. À Mayotte, nous partons de loin, nous ne pouvons pas tout changer du jour au lendemain…

Au cours des six dernières années, un important travail a été réalisé avec la construction de maisons d’enfants à caractère (MECS) et le développement de services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO). Mais il en faut d’autres ! Mon souhait est que la prochaine équipe de la majorité s’inscrive dans la continuité et amplifie le processus déjà engagé.

FI : Selon vous, quelles sont les pistes de travail à mettre en lumière concernant l’aide sociale à l’enfance ?

D. M. : Si nous prenons l’exemple des mineurs non accompagnés, nous avons encore des milliers d’enfants sans aucune référence parentale sur le territoire. Il faut accentuer la politique à leur égard. Même constat pour l’errance des jeunes non scolarisés. Le Département doit pouvoir se saisir de ces sujets-là, car s’ils ne sont pas pris en charge et mis à l’abri, ils risquent de tomber dans la délinquance, de caillasser, voire même de commettre des actes irréparables.

Par ailleurs, de plus en plus d’enfants cumulent les difficultés, comme ceux qui souffrent d’un handicap (troubles du comportement, etc.). Il faut travailler avec l’ARS pour trouver des solutions pérennes à destination de ce public. Or, à Mayotte elles ne sont pas très développées… Il faut donc s’inscrire dans une logique de transversalité et de parcours. Toutes les structures compétentes doivent se réunir autour de la table pour permettre à ces jeunes de se retrouver et d’être dans une démarche de bien-être.