Découvrir Mayotte à travers des randonnées, c’est le défi que s’est lancé un groupe d’amis mahorais il y a quelques mois. Leurs images publiées sur les réseaux sociaux ont encouragé de nombreuses personnes à les rejoindre dans leur aventure. La dernière randonnée a rassemblé plus de 150 participants. Une mobilisation qui pousse l’équipe de Rando Raid Mayotte à rêver plus grand.

Ils n’étaient que deux au départ. Deux amis mahorais qui avaient soif d’aventure. Adjimal et Mourchidi, tous deux amoureux de leur île ont décidé en octobre 2020 de découvrir le territoire en faisant de la randonnée. Une idée qui en a séduit plus d’un puisqu’ils ont rapidement été rejoints par d’autres copains. Et c’est ainsi que naît Rando Raid Mayotte avec six jeunes mahorais. Le groupe d’amis continue ses excursions et publie ses parcours sur les réseaux sociaux. Ils passent de six à vingt, et leur clan ne cesse de prendre de l’ampleur.

Leur dernière randonnée appelée « Koh Lanta » a ressemblé plus de 150 participants. « On ne pensait pas pouvoir réunir autant de monde. On est heureux et fiers d’avoir réussi à le faire parce qu’on n’a jamais vu ça à Mayotte », s’émeut encore Adjimal Badja, l’un des organisateurs. Pour mettre en place une randonnée, toute l’équipe est mobilisée, rien ne doit être laissé au hasard. « On repère le parcours, on le teste pour savoir s’il est praticable ou pas et si on peut le faire avec beaucoup de personnes », précise-t-il, tel un guide.

Les heures de marche ne leur font pas peur. Les randonneurs voient là une manière différente de découvrir l’île. « Il n’y a pas que les sorties en bateau. On visite tous les sites en marchant parce qu’on aime ça. Mes amis et moi sommes des sportifs, on aime les épreuves physiques », précise Adjimal Badja. Un aspect de l’aventure qui fait hésiter certains. « Pour l’instant, les personnes âgées n’ont pas participé aux randonnées. L’âge maximale des participants tourne autour de la trentaine », indique-t-il, avec un certain regret.

Une expérience qui a conquis le coeur du public

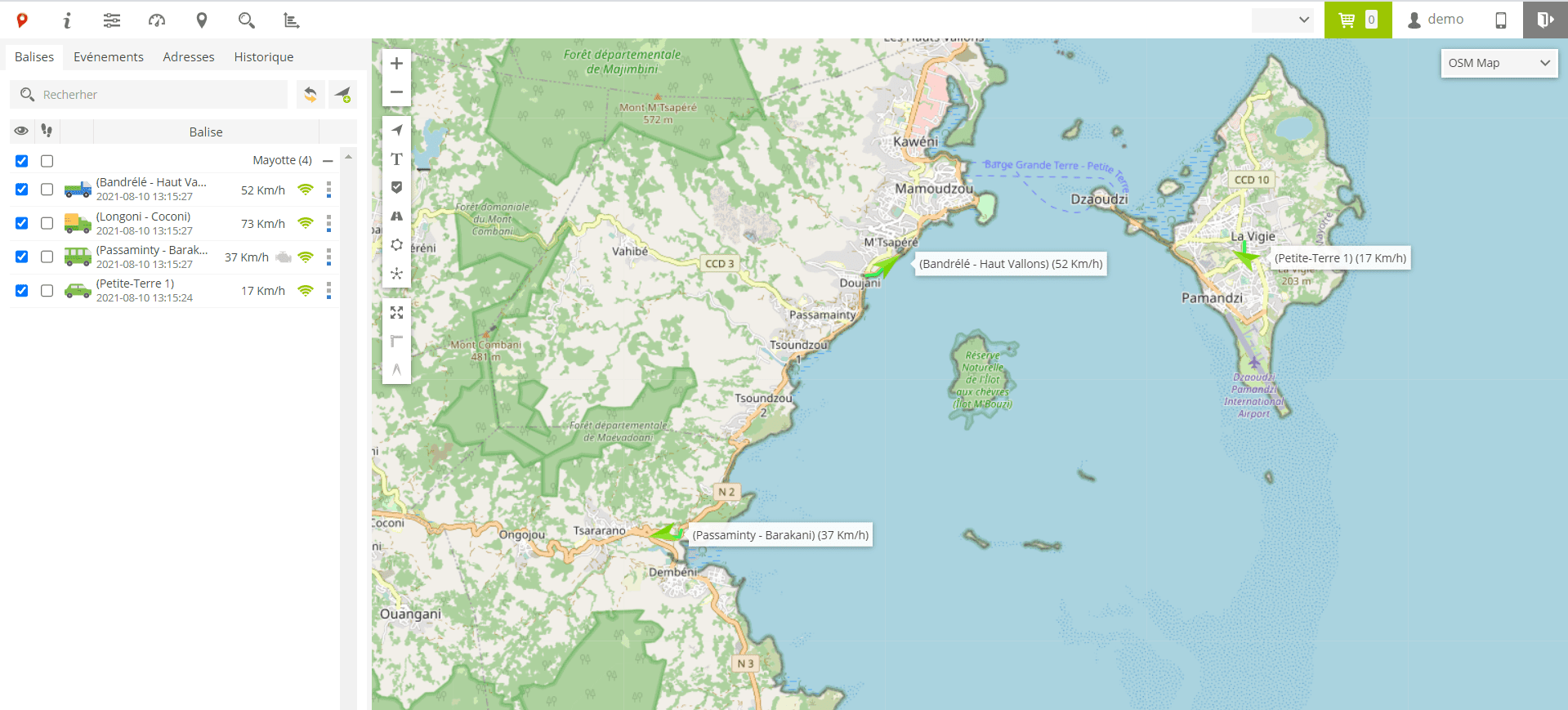

Mont Choungui, Passamaïnty, Vahibé, plages et bien d’autres, les randonneurs s’aventurent là où peu de gens osent s’élancer. C’est ce qui a séduit Kayiss. Ce dernier a participé à plusieurs randonnées organisées par Rando Raid Mayotte. « Je pense qu’ils ont proposé cela au bon moment parce qu’à cause de la situation sécuritaire à Mayotte, on a tous peur de sortir. Mais le fait d’être nombreux nous permet de nous sentir en sécurité. On peut aller dans des endroits où on ne serait pas allés seuls. On ne pense plus à l’insécurité, on vit l’instant présent », raconte Kayiss, complétement fan du concept.

Qu’ils soient résidants ou vacanciers, les participants promettent tous de renouveler l’expérience. « Avant Rando Raid Mayotte, je n’avais jamais fait de randonnée. J’en ai fait une avec eux et depuis, j’ai continué. L’équipe nous fait découvrir Mayotte dans la bonne ambiance et c’est ce qui me pousse à toujours en refaire », soutient Zayah, une autre participante. Actuellement en congés sur l’île, elle prend plaisir à marcher des kilomètres avec ses amis. « On dit souvent qu’il n’y a rien à faire à Mayotte alors que c’est faux. Rando Raid Mayotte nous a prouvés qu’il y a beaucoup à faire et à découvrir sur notre île », rappelle celle qui ne réchigne devant aucun effort.

Tout cet engouement incite les six membres de Rando Raid Mayotte à voir plus grand. Ils se définissent pour l’instant comme un groupe d’amis mais souhaitent se développer. « Nous allons officialiser notre statut pour devenir une association », annonce Adjimal Badja. Cela leur permettra notamment d’accueillir les mineurs. Pour l’heure, ils ne sont pas autorisés à participer aux randonnées faute d’assurance. « Une fois que tout sera en règle, nous préparerons des parcours adaptés aux petits et aux personnes âgées afin que chacun puisse participer à l’aventure », espère Adjimal Badja. La dernière randonnée a eu lieu il y a quelques jours, elle marque la fin de la saison avant une reprise en octobre. Un rendez-vous déjà très attendu par les habitués et les novices.