Plusieurs centaines de séismes ont été recensés à Mayotte ces cinq dernières années. En 2019, un nouveau volcan au large de l’île a été découvert. Pour surveiller son activité, les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de l’Intérieur et des Outre-mer mettent à disposition 3,7 millions d’euros en 2023.

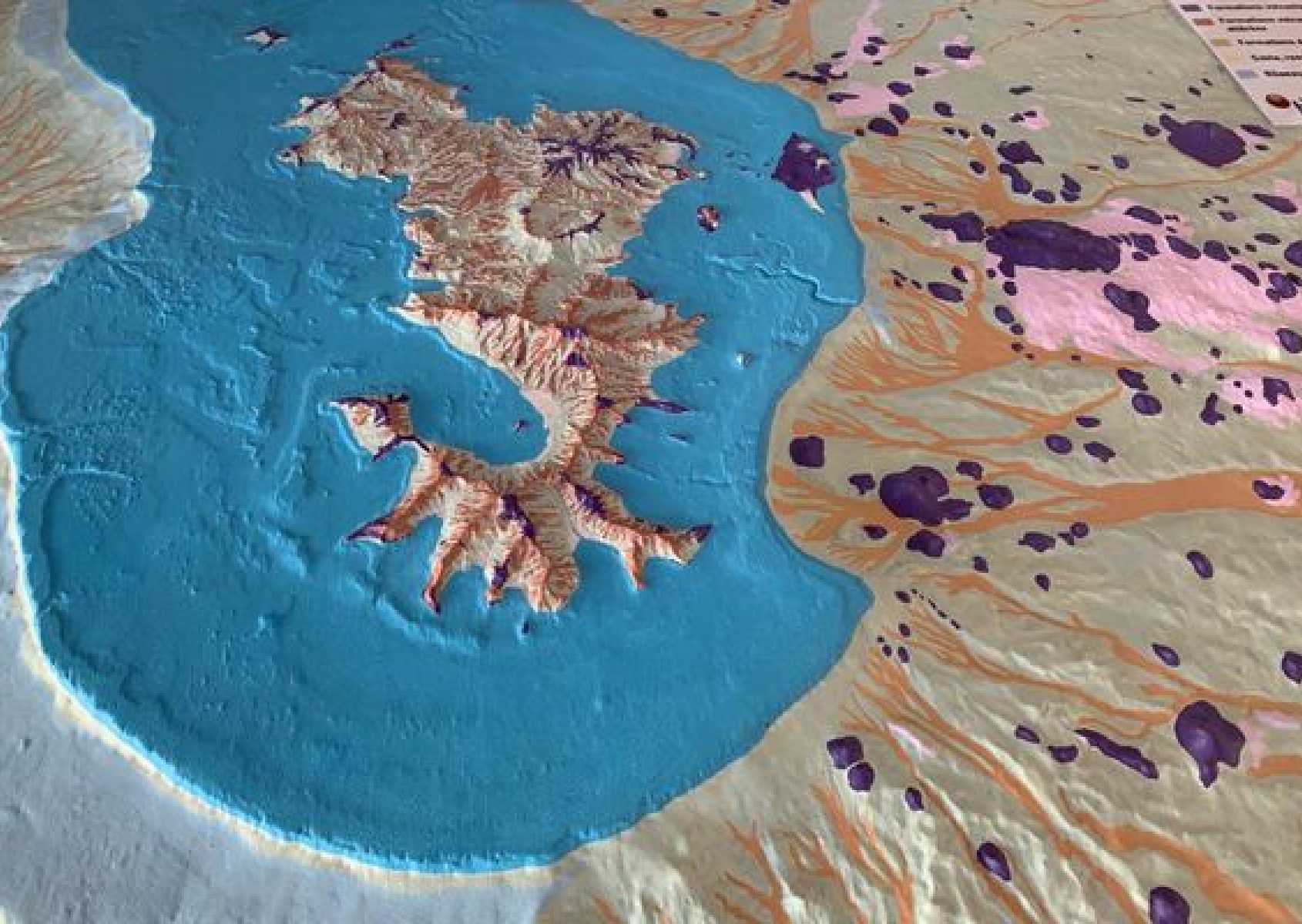

Depuis 2018, des centaines de séismes ont été recensés à Mayotte. En mai 2019, un nouveau volcan sous-marin a été découvert au large de l’île. Situé à 3.600 m de profondeur et à environ 50 km au large des côtes, il a été baptisé « Fani Maoré ». Et a eu pour conséquence l’affaissement de l’île. « Nous avons perdu près de vingt centimètres au niveau de Petite-Terre et environ quinze autres à l’Ouest », indique Floriane Ben-Hassen, responsable du centre météorologique de Mayotte. Un contexte qui a favorisé la mise en place du réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (Revosima). Son but : mieux protéger la population.

« Des contributions en forte progression »

En 2023, le financement de ce réseau s’élève à 3,7 millions d’euros. « Les contributions du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer sont en forte progression. Ce qui témoigne de l’attention permanente portée par les pouvoirs publics à ce phénomène unique », précise le gouvernement dans un communiqué.

Cette enveloppe est financée dans sa totalité par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à hauteur de 2,3 millions d’euros, et par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, à hauteur de 1,4 millions d’euros. Soit une hausse respective de 43 % et de 80 %. Dans le même temps, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche prévoit plusieurs recrutements.

Les émissions de fluides en temps réel

Depuis l’apparition du phénomène, l’activité sismo-volcanique de la région de Mayotte est en effet « suivie attentivement et de manière permanente à partir de réseaux instrumentaux à terre, renforcés par l’acquisition récurrente de données en mer », souligne le gouvernement français. Le programme est opéré cette année par l’Institut de physique du globe de Paris (IPGB) avec l’appui du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), et bénéficie du soutien de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l’Institut national des sciences de l’univers et de l’Ifremer.

Les derniers résultats scientifiques, obtenus en juillet 2022, font état de 22 sites actifs d’émission de fluides tels que des dégazages magmatiques, du gaz carbonique ou du méthane. Depuis septembre 2021, la zone du Fer à cheval, située à une quinzaine de kilomètres au large de Petite-Terre, fait également l’objet d’expérimentation grâce à un planeur sous-marin. A terme, l’instrument innovant doit contribuer à assurer une surveillance en temps réel des émissions de fluides s’échappant du sous-sol marin. Le suivi des paramètres réalisés en 2022 montre une situation relativement stable. Mais le système volcanique est actif et certaines connaissances, notamment sur la configuration du réseau magmatique, restent insuffisantes.

Plusieurs centaines de séismes ont été recensés à Mayotte ces cinq dernières années. En 2019, un nouveau volcan au large de l’île a été découvert. Pour surveiller son activité, les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de l’Intérieur et des Outre-mer mettent à disposition 3,7 millions d’euros en 2023.

Depuis 2018, des centaines de séismes ont été recensés à Mayotte. En mai 2019, un nouveau volcan sous-marin a été découvert au large de l’île. Situé à 3.600 m de profondeur et à environ 50 km au large des côtes, il a été baptisé « Fani Maoré ». Et a eu pour conséquence l’affaissement de l’île. « Nous avons perdu près de vingt centimètres au niveau de Petite-Terre et environ quinze autres à l’Ouest », indique Floriane Ben-Hassen, responsable du centre météorologique de Mayotte. Un contexte qui a favorisé la mise en place du réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (Revosima). Son but : mieux protéger la population.

« Des contributions en forte progression »

En 2023, le financement de ce réseau s’élève à 3,7 millions d’euros. « Les contributions du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer sont en forte progression. Ce qui témoigne de l’attention permanente portée par les pouvoirs publics à ce phénomène unique », précise le gouvernement dans un communiqué.

Cette enveloppe est financée dans sa totalité par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à hauteur de 2,3 millions d’euros, et par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, à hauteur de 1,4 millions d’euros. Soit une hausse respective de 43 % et de 80 %. Dans le même temps, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche prévoit plusieurs recrutements.

Les émissions de fluides en temps réel

Depuis l’apparition du phénomène, l’activité sismo-volcanique de la région de Mayotte est en effet « suivie attentivement et de manière permanente à partir de réseaux instrumentaux à terre, renforcés par l’acquisition récurrente de données en mer », souligne le gouvernement français. Le programme est opéré cette année par l’Institut de physique du globe de Paris (IPGB) avec l’appui du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), et bénéficie du soutien de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l’Institut national des sciences de l’univers et de l’Ifremer.

Les derniers résultats scientifiques, obtenus en juillet 2022, font état de 22 sites actifs d’émission de fluides tels que des dégazages magmatiques, du gaz carbonique ou du méthane. Depuis septembre 2021, la zone du Fer à cheval, située à une quinzaine de kilomètres au large de Petite-Terre, fait également l’objet d’expérimentation grâce à un planeur sous-marin. A terme, l’instrument innovant doit contribuer à assurer une surveillance en temps réel des émissions de fluides s’échappant du sous-sol marin. Le suivi des paramètres réalisés en 2022 montre une situation relativement stable. Mais le système volcanique est actif et certaines connaissances, notamment sur la configuration du réseau magmatique, restent insuffisantes.