Alors que la faim se fait plus que jamais sentir dans les quartiers informels du fait du confinement et de l’impossibilité pour les parents de subvenir par leurs travaux journaliers aux besoins de leur famille, les institutions disent avoir pris conscience de l’urgence. Et annoncent la mise en place de différentes actions, dont la distribution des repas précédemment livrés dans les écoles.

“J’ai peur, j’ai vraiment peur. Il faut que mes enfants aient quelque chose à manger, il ne faut pas qu’ils meurent de faim”. Sur les hauteurs de Kawéni, Echati, entourée de ses cinq enfants ne peut contenir sa détresse. Comme des milliers de personnes depuis le début du confinement, chaque jour est une lutte pour la survie. “Avant, je pouvais aller au marché de Mamoudzou pour vendre mes produits, mais depuis que la maladie est arrivée, je ne peux plus bouger et je n’ai donc plus rien pour acheter de quoi manger. Nous n’avons plus de bananes, plus de riz et même l’eau est compliquée à se procurer”, se désole la mère de famille. Sur ses genoux ou à ses côtés sur le maigre banc, les bambins, eux gardent le sourire. Malgré la faim qui les tiraille. “Avec ce que je gagnais au marché, c’est aussi comme ça que je pouvais payer le goûter des enfants à l’école”, explique encore Echati. Une collation qui pour de nombreux élèves de ce quartier informel constituait le seul repas de la journée. Avant le confinement.

Face à cette situation des plus alarmantes, “j’ai l’impression qu’il y a une certaine prise de conscience des institutions, on nous appelle pour savoir si l’on serait d’accord pour participer à une distribution alimentaire”, indique une responsable d’ONG. “L’envie semble être là, mais on a du mal à voir comment elle va se concrétiser”, poursuit-elle, dubitative, mais satisfaite que les différents cris d’alarmes lancés par les associations depuis la mise en place du confinement soient enfin entendus. Une prise de conscience entérinée par différentes communications parues ce jour. Celle de la préfecture, d’abord, qui annonce, dès le 3 avril, la mise en place d’une distribution des repas précédemment délivrés dans les écoles auprès des “six poches de pauvreté les plus précaires identifiées par l’Insee”. Elle autorise également “toutes les associations, même si elles ne sont pas habilitées au titre de l’aide alimentaire, à mettre en œuvre des actions de soutien alimentaire”.

“Il ne faut surtout pas que ce soit un effet d’annonce”

Le conseil départemental, lui aussi, annonce être au rendez-vous, avec “la distribution de colis alimentaires dans plus de 5.000 foyers”. De son côté, Dominique Voynet rejoint plusieurs associations plaidant pour la mise en place de rampes d’eau. Et assure que la gratuité des bornes-fontaines est imminente alors que des habitants de La Vigie en Petite-Terre ont crié leur colère ce lundi matin contre le dysfonctionnement de l’une d’elles. “Mon travail est de préparer, donc je me prépare à toutes les situations pour réduire l’épidémie et l’impact sur les populations les plus vulnérables. Si au plus fort de la crise et à quelques jours du ramadan, nous ne leur sommes pas venus en aide, nous ne pourrons pas leur demander de rester confinés et de respecter les gestes barrière”, fait encore valoir la directrice de l’ARS.

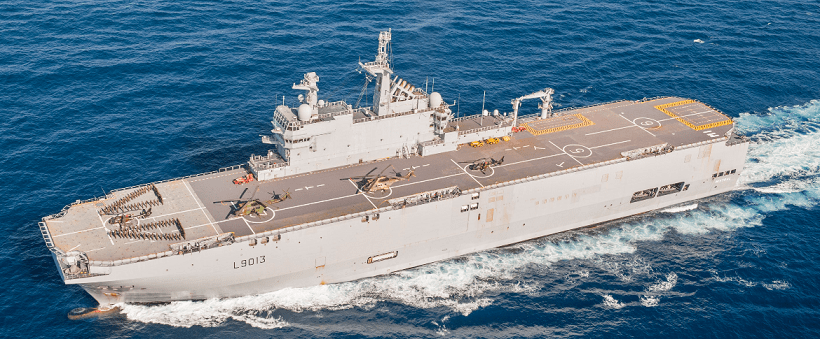

“Il ne faut surtout pas que ce soit [la distribution alimentaire] un effet d’annonce comme ce qu’il s’est passé avec le porte-hélicoptère”, répond la responsable de l’ONG interrogée sur ce point. “Il va falloir que tout cela soit très bien réfléchi, car qui dit distribution dit rassemblements et là ça va être très compliqué de faire respecter les gestes barrières, etc. Il va falloir que l’organisation soit exemplaire”, prévient-elle encore. Et rapide. Car déjà, des groupes d’enfants se pressent près des grilles des écoles pour obtenir de quoi manger comme en témoignent des personnels de l’Éducation nationale. Annonçant, avec eux, le début de la faim.