Nuit d’angoisse à Saziley. Lors d’un bivouac organisé par les Naturalistes vendredi soir, deux braconniers qui venaient d’abattre une tortue s’en sont pris à Mohamed Ali, l’un des agents de dissuasion du conseil départemental alors en patrouille. Après avoir permis de découvrir une vingtaine de kilos de viande fraîche, l’homme a perdu connaissance. Pris en charge au CHM, ses possibles séquelles sont encore inconnues.

La soirée a commencé au chevet des tortues, et s’est finie aux trousses des braconniers. Comme chaque semaine, les Naturalistes organisaient ce week-end un bivouac de suivi de ponte sur la pointe Saziley. Mais vendredi, sur la plage de Majicavo 4, rien ne s’est passé comme prévu. À tel point que l’un des gardes tortue du conseil départemental a dû être conduit à l’hôpital, inconscient.

Quelques heures plus tôt, l’homme, par ailleurs bénévole expérimenté de l’association, décidait d’aller patrouiller sur la plage près de laquelle l’équipe avait installé son campement, en attendant que la mer ne monte. À marée basse, rares sont les tortues à s’aventurer hors de l’eau pour venir pondre dans le sable. C’est pourtant à ce moment-là que Mohamed Ali aperçoit dans la nuit deux individus charger de lourds sacs près du cadavre frais d’une large tortue verte, gisant sur les rochers, la carapace évidée. Lorsqu’il les interpelle, l’un d’entre eux le prend en chasse en lui jetant des pierres, avant de disparaître dans la malavoune. Ali est touché au visage, à la main et dans le dos.

Alerté par les cris, tout le camp se réveille. Spontanément, deux groupes se forment : l’un reste veiller sur le lieu du bivouac, l’autre se rend sur la plage. Au cours de leur ronde, les six veilleurs découvriront, abandonné près d’un chemin, un sac poubelle plein, bien ficelé, et dont le contenu ne fait aucun doute. « Il ne faut pas qu’ils viennent le récupérer ! », laisse échapper l’un des membres de la petite expédition. Mais alors que Paul, Naturaliste aguerri resté près des tentes, vient de recevoir la visite de l’un des braconniers, qui a pris la fuite immédiatement en le voyant, il devient urgent d’aller prévenir l’autre groupe, installé sur la grande plage de Saziley. Faute de réseau à Majicavo 4, trois personnes, dont Ali, se mettent en route. 30 minutes plus tard, arrivé à bon port, l’homme perd connaissance et s’écroule.

Une évacuation périlleuse

Les pompiers, les gendarmes, les policiers sont appelés. Mais un kwassa vient de chavirer, personne ne peut intervenir immédiatement, d’autant plus que la houle complique l’accès au site, particulièrement isolé. Ce sont finalement les proches d’Ali qui viendront le chercher sur les coups de 2 heures du matin, avec leur propre barque, pour l’évacuer. « Un bateau de la gendarmerie maritime est bel et bien arrivé, mais la mer était trop agitée pour que le semi-rigide puisse accoster », raconte alors Victoria, animatrice pour les Naturalistes, chargée d’encadrer le bivouac. « Lorsqu’ils ont croisé la barque, ils leur ont demandé de s’occuper eux-mêmes du blessé, puisque leur bateau était plus maniable. »

Toujours inconscient, le garde tortue est ramené au village de M’tsamoudou. Les pompiers l’y attendent pour le conduire au CHM, où il reprendra connaissance quelques heures plus tard. Mais pour écarter tout soupçon de commotion cérébrale, Ali doit passer plusieurs scanners, dont le dernier était prévu ce mardi. Selon les résultats, son évacuation vers La Réunion pourrait être décidée dans les prochaines heures.

Samedi, au petit matin, une brigade de gendarmerie arrive à Majicavo 4, et procède au prélèvement de la viande de tortue renfermée dans le sac découvert la veille et sur lequel le groupe a veillé toute la nuit durant. Un lourd butin d’une vingtaine de kilos, et dont la valeur sur le marché noir avoisine les 1.500 euros. L’emballage et le lien qui le scellaient sont eux-aussi récupérés par les forces de l’ordre, espérant y trouver de potentielles empreintes.

« Ça aurait fini par arriver tôt au tard »

« On n’est déjà pas assez nombreux en temps normal », laisse échapper un gradé. « Ce qu’il faudrait faire, c’est déployer des militaires du DLEM ou du RSMA lors des bivouacs. Ils pourraient interpeller des braconniers si nécessaire ou partir à leur recherche dans la brousse. C’est pour ça qu’ils sont formés. Nous, en pleine nuit, on ne peut pas faire grand-chose. »

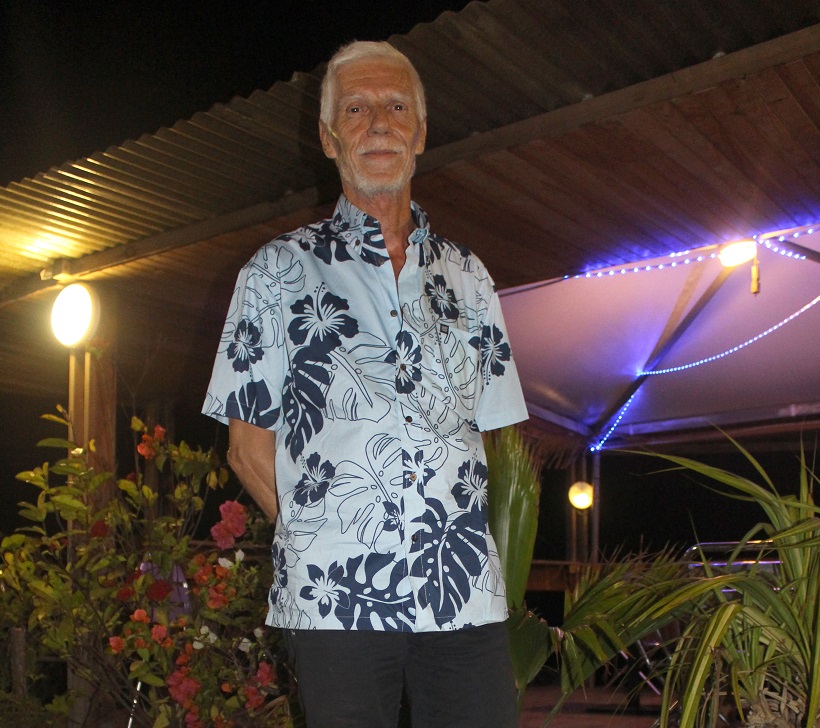

À quelques pas de là, sur la grande plage de Saziley, Jean-Pierre Cadières, chef de l’unique police environnementale de l’île, installée dans l’intercommunalité du Sud, hoche la tête, le regard rivé sur l’horizon. « C’est difficile à dire, mais l’événement de cette nuit était prévisible. » Silence. « Ça aurait finit par arriver tôt au tard. » En cause selon lui, le manque de mobilisation de certains élus, comme en témoigne le retard pris pour armer la brigade verte, qui enclenche, chaque mois, une vingtaine de procédures pour atteinte délictuelle à l’environnement. « Heureusement, le sous-préfet Jérôme Millet et la cheffe de cabinet Catherine David ont appuyé notre demande d’équipement et nous ont permis d’avoir tous les documents nécessaires. On leur doit beaucoup. Mais on a vraiment besoin de plus de soutien de l’ensemble des acteurs. C’est grâce à la volonté de chacun que nous arriverons à faire quelque chose. »

Déjà la veille, Ali évoquait au coin du feu les difficultés rencontrées par son association, l’ASVM, qu’il a lui-même montée pour assurer plus de sécurité dans le village de M’tsamoudou. Par extension, la petite structure avait, au fil des années, fini par assurer des missions de surveillance des plages de Saziley, et y organisait régulièrement des ramassages de déchets. « On n’arrête pas de se battre, mais on ne nous a jamais accordé la moindre subvention », déplorait alors Ali, engagé dans la lutte contre le braconnage depuis 2017. « On ne nous donne pas les moyens d’agir. »

Sea Shepherd réagit

L’ONG mondiale de défense des océans a tenu, ce week-end, à saluer l’engagement de Mohamed Ali, dont l’association, l’ASVM, est l’un des partenaires de Sea Shepherd : « En plus de ses heures de travail en tant que gardien, Ali est aussi bénévole et patrouille en tant que tel sur ses jours de congés, à nos côtés et avec d’autres bénévoles de l’ASVM. Tous prennent les mêmes risques pour protéger les tortues du braconnage face à la défaillance de l’État et au peu d’intérêt du préfet de Mayotte pour le sujet. » Sea Shepherd a par ailleurs expliqué étudier les possibilités d’un retour rapide sur l’île, malgré la situation sanitaire, pour y poursuivre ses actions de lutte contre le braconnage. L’association a annoncé que son avocat représenterait gracieusement Ali « pour faire défendre ses droits face à ceux qui l’ont agressé ».

Un blessé, et des déchets

Si ce week-end a été particulièrement mouvementé, il était initialement l’occasion de célébrer la fête de la mer et des littoraux, en collaboration avec le parc naturel marin et le Remmat, réseau mahorais d’échouage des mammifères marins et des tortues marines. Pour l’événement, les Naturalistes ont dévoilé les déchets récoltés sur la seule plage de grande Saziley en seulement quatre week-ends : un lourd volume de cordages et de filets de pêche, dans lesquels les tortues – entre autres – se retrouvent fréquemment prisonnières, mais aussi 482 tongs et 2.088 bouchons de bouteille en plastique, le tout ramassé en une dizaine de jours, sur 875 mètres de plage. Si les premiers déchets sont « impossibles à revaloriser » selon Michel Charpentier, président des Naturalistes, les deux autres catégories permettront aux scolaires, dès la rentrée prochaine, de mener un travail de sensibilisation sur la pollution des océans. « Il est temps que tout le monde comprenne que ce que nous jetons dans la rue ou dans la nature finira, un jour ou l’autre, dans nos océans, puis dans les poissons que nous mangeons. » Une étude de l’association WWF, publiée le mois dernier, révélait en effet qu’un individu moyen ingérait jusqu’à cinq grammes de plastique par semaine.

.jpg?1596796249957)

.jpg?1594972748397)

.jpg?1594973078858)

.jpg?1594973107019)