Il ne reste plus que 10 jours pour vous inscrire au Festival International de L’Image Sous-Marine édition 2023 ! Amateurs et professionnels, envoyez vos productions et inscrivez-vous au concours d’images fixes et/ou de films directement sur le site internet : https://soireesdelimagesousmarine.fr. Nouveauté cette année, le festival ouvre une nouvelle catégorie de concours pour les clubs de plongée de Mayotte. Membre de club et passionné de photographie sous-marine ? Participez et renseignez-vous auprès de votre club de plongée qui vous donnera toutes les informations.

Un nouveau médecin généraliste à Dembéni

Le docteur Clarisse Pinel, médecin généraliste, ouvre son cabinet de consultation, ce mercredi 12 avril, à Dembéni. Elle recevra ses patients du lundi au vendredi : – Sans rendez-vous de 7h30 à 12h30. – Sur rendez-vous de 14h à 16h. Pour prendre rendez-vous à partir du 11 avril, contactez le 02 69 61 62 90. Le cabinet de ce médecin généraliste se situe au même endroit que le cabinet des sage-femmes de Dembéni.

Fonds vert : Bandrélé et Acoua y ont aussi le droit

Il n’y a pas que Mamoudzou qui pourra profiter du fameux Fonds vert, un nouveau dispositif gouvernemental destiné à « accélérer la transition écologique » des collectivités. Bandrélé et Acoua font également partie des 150 premiers lauréats annoncés ce lundi. La commune du sud compte rénover l’éclairage public grâce à la subvention de 656.000 euros qui lui sera octroyée. La deuxième a la même ambition en comptant sur une aide plus petite (350.000 euros).

L’agglomération Dembéni-Mamoudzou adopte les bornes enterrées

En complément des actions d’ores et déjà mises en place par la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou a décidé d’implanter des cuves sous-terraines accueillant des ordures ménagères. Ce mercredi matin, les premières installées dans le quartier des Hauts-Vallons, à Mamoudzou, ont été présentées et inaugurées.

« Certains de nos milieux deviennent des déchetteries à ciel ouvert », lance le président de la communauté d’agglomération de Dembéni-Mayotte, Rachadi Saindou, lors de l’inauguration de ce mercredi matin. Avec pour objectifs de combattre la pollution et lutter pour la protection des écosystèmes de l’île, la Cadéma met à disposition des habitants de son territoire, les outils nécessaires pour mieux optimiser la collecte. Chaque année, des bacs individuels et collectifs sont distribués sur les deux communes. Afin de continuer dans une volonté d’amélioration de la gestion des déchets, l’intercommunalité a lancé le projet d’installation de 120 bornes métalliques enterrées de collectes de déchets ménagers à travers son territoire. Cette action « contribue à l’amélioration de la collecte de déchets sur le territoire », note Hamidani Magoma, adjoint au maire de Mamoudzou.

Des outils « plus vertueux et performants »

Un mobilier urbain, innovant et robuste, offrant « un cadre de vie plus agréable et une meilleure salubrité », note Rachadi Saindou. Cette opération rend également plus accessible le trottoir avec moins de nuisances sur l’espace public, moins d’odeurs, de bacs et des déchets moins visibles. Ces outils ont été pensés pour être « plus vertueux et performants, mais également dans le but de porter une politique ambitieuse », concède le président de l’intercommunalité. Réparties sur soixante sites, les bornes ont une grande capacité de stockage, de 3 m3 ou 5 m3 (représentant 900 et 1.500 kg de déchets par benne environ) seront installées sur les trois prochaines années.

Pour installer les bornes, il a été nécessaire au préalable de « creuser à trois mètres de profondeur », explique Frédéric Senamaud, directeur général d’Otto environnement, fournisseur des bornes enterrées. Par la suite, une cuve à béton est installée afin d’accueillir et de préserver la borne de collecte. Par-dessus, est posée le périscope, là où les utilisateurs déposent leurs déchets. La borne contient une pédale « pour mieux donner un meilleur accès aux usagers, notamment lorsque l’on a les mains occupées », ajoute-t-il. La borne s’ouvre sur un tambour et « par gravité, les déchets tombent », conclut le directeur. Ces bornes disposent d’un système de fermeture assurant la sécurité des usagers et risque le risque de vandalisme. « Même si quelqu’un y met le feu, il va s’étouffer, car dans la borne, il n’y a pas d’oxygène. De plus, le matériau utilisé est en métal », affirme de son côté, Omar Issihaka, directeur par intérim de l’environnement.

Réduire les coûts liés à la collecte

Ce dispositif conduit à une réduction des collectes, avec une fréquence fixée à trois vidages par semaine. Ce changement permettra de réduire les coûts liés à la collecte. « La gestion des déchets est un véritable enjeu environnemental, mais aussi financier », ajoute Rachadi Saindou. En effet, ces nouveaux aménagements urbains ont mobilisé 1,5 million d’euros, financés en fonds propres par l’intercommunalité. « Si la population ne fait pas d’efforts, nous ne pourrons pas sortir Mayotte de ses déchets », regrette-t-il. Outre les différents dispositifs déployés par l’intercommunalité, comme la collecte des déchets ménagers dans les quartiers dits difficilement accessible, la déchetterie mobile ou encore la collecte des bouteilles plastiques et le nettoyage des places, une équipe écogestes est déployée sur le territoire de l’intercommunalité. En 2022, ce sont plus de 28 tonnes d’ordures ménagères, 1.662 tonnes d’encombrants et dix tonnes de bouteilles en plastique qui ont ainsi été récoltées. Pour Ben Hanafi, chargé de mission écogestes, « lorsque l’on trie ses déchets, on va pouvoir les valoriser ».

L’idée derrière cette brigade écogestes et de montrer à la population les bonnes habitudes à adopter, mais également expliquer comment trier les déchets. « Il ne faut pas simplement trier, il faut aussi mettre les déchets dans les bornes de tri », réaffirme-t-il.

Une trentaine de jeunes armés s’introduisent dans le lycée du Nord

Une violente intrusion au lycée du Nord à Acoua a eu lieu, ce mardi 4 avril. Il y avait une trentaine d’individus cagoulé et armés d’armes blanches, de type couteaux, de machettes, mais aussi de bâtons. Venus affronter élèves et forces de l’ordre postées à l’entrée du lycée, ils ont ensuite réussi à pénétrer au sein de l’établissement aux alentours de 6h45. Un élève et un gendarme ont été blessés légèrement.

« Cette horde assez sauvage a provoqué des dégâts matériels, notamment des portes cassées et du matériel informatique volé », raconte la gendarmerie. Tôt, mardi matin, un groupe armé de machettes et de bâtons s’est rendu au lycée du nord, à Acoua, pour s’en prendre aux élèves. Particulièrement déterminés, ils ont profité de la confusion pour rentrer à l’intérieur de l’établissement, non sans emporter quelques objets. Pour la sécurité et dans le cadre de l’enquête, les élèves et personnels ont été confinés au sein de l’établissement jusqu’aux alentours de 11h. Par la suite, tous les élèves ont quitté les lieux.

À la suite des affrontements, deux blessés légers sont comptabilisés, un élève qui aurait reçu un coup de bâton et un gendarme. Depuis cette intrusion, les forces de l’ordre travaillent à identifier les auteurs de ces troubles. Une enquête a été ouverte, pour permettre « de mettre hors état de nuire ces individus ».

Trouver une solution durable

Ce mercredi matin, au lendemain des actes de violences, des parents d’élèves inquiets et mécontents ont manifesté devant l’établissement. Une réunion entre la direction de l’établissement, le rectorat et les parents a eu lieu pour tenter de trouver une solution et des mesures à mettre en place afin de protéger l’établissement.

A noter que ce mercredi, seuls les classes de terminale n’ayant pas pu finaliser leurs vœux sur Parcoursup étaient accueillis au lycée, ce qui représente 360 élèves.

Un brainstorming pour cadrer les premières conventions collectives mahoraises

Chefs d’entreprises et représentants des salariés ont participé à un séminaire collaboratif, ce mercredi matin, au siège de la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, pour poser les bases du futur droit conventionnel mahorais. Des réflexions ont été menées sur cinq secteurs d’activités-clés : le BTP, l’hôtellerie-restauration, le transport routier, la sécurité privée et le commerce de détail.

Si le code du travail s’applique à Mayotte depuis le 1er janvier 2018, les conventions collectives demeurent inopérantes sur notre territoire à ce jour. Ceci est amené à changer, et de premières réflexions ont été menées en ce sens, ce mercredi matin, au siège de la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte (CCIM). Les partenaires sociaux étaient conviés par la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Deets) pour faire émerger les bases des futures conventions collectives mahoraises qui devront « à la fois s’articuler sur le droit conventionnel national et s’adapter aux spécificités de Mayotte », indique le préfet Thierry Suquet, en préambule des travaux. « Ce dialogue doit être un levier pour répondre à la demande d’accélération du processus de convergence sociale », argue-t-il.

La soixantaine de participants – représentants patronaux, syndicaux et institutionnels – a été répartie en cinq ateliers consacrés à autant de filières jugées prioritaires : le BTP, l’hôtellerie-restauration, le transport routier, la sécurité privée et le commerce de détail. Pendant trois bonnes heures, les petits groupes ont planché sur leurs sujets respectifs, sous la supervision d’une équipe de l’agence de design collaboratif nod-A. Le but est de proposer des actions concrètes à mener pour garantir le bon déroulement des négociations collectives ultérieures. En bref, il ne s’agit pas encore de discuter les salaires minimums de chaque branche, mais plutôt de créer les meilleures conditions possibles pour favoriser le dialogue social à l’échelle du territoire.

Former les futurs négociateurs

Plusieurs axes transversaux se sont dégagés des différents travaux. La question de la représentativité dans les négociations a été largement abordée. « Mayotte n’a pas l’habitude de l’action collective. La notion de branche est inconnue. Il nous faut donc structurer les filières en tâchant d’identifier tous les acteurs : les gros et les petits ! », plaide Emmanuel Clerc, le directeur général de la Laiterie de Mayotte, rapporteur de l’atelier dédié au commerce de détail. Charles-Henri Mandallaz, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Mayotte (UMIH 976), abonde : « Pendant longtemps, on a considéré que les brochettis n’étaient pas des professionnels du secteur de la restauration, alors qu’ils devraient être autour de la table des discussions ! », illustre-t-il. On comprend donc la volonté de chacun de faire en sorte que tous les concernés puissent être impliqués dans les négociations collectives ultérieures. Ensuite, l’ensemble des filières s’accorde sur la nécessité de sensibiliser et former les futurs négociateurs. « Il s’agit de permettre à toutes les parties prenantes d’avoir le même niveau d’information en matière de droit conventionnel », justifie-t-on du côté du groupe consacré au BTP.

« Ce que vous avez fait aujourd’hui, ce n’est rien de moins que la structuration du futur de l’économie locale », fait observer avec enthousiasme Michel-Henri Mattera, le directeur de la Deets, dont le rôle est d’accompagner les partenaires sociaux dans cette démarche, et l’appui très attendu par l’ensemble des partenaires sociaux. « Nous serons au rendez-vous ! », rassure le directeur.

A Pamandzi, trois logements partent en fumée au milieu de la nuit

Trois familles pamandziennes se retrouvent totalement démunies après l’incendie survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Les gendarmes mènent l’enquête pour en connaître l’origine.

« Il été un peu plus de 2 heures du matin lorsqu’on a réveillé tout le voisinage pour lui demander d’évacuer momentanément les logis. C’est ainsi qu’on a découvert les flammes qui ravageaient le bâtiment d’en face, juste de l’autre côté de la rue. » La dame explique que le feu est parti d’une case en tôle située dans la cour. Il se serait ensuite propagé à deux appartements situés à l’étage d’un bâtiment en dur auquel était accolée la petite case.

De ces deux logements, il ne reste plus qu’un amas d’objets divers entièrement calcinés. Les murs en bois comme les séparations en placoplâtre ont tous brûlés. Les salles de bains comme les cuisines sont jonchées de débris de carrelage brûlé. Fort heureusement, il n’y a pas eu mort d’homme ni même de blessés. Tous les occupants des habitations concernées ont pu être évacués avant que le feu ne consume tout sur son passage. Les pompiers appelés sur les lieux ont réussi à circonscrire les flammes avant qu’elles ne se propagent aux autres bâtiments de ce quartier, à cheval entre Bandar Abbas et Oussiné.

Pour l’heure, nul n’arrive à expliquer ce qui a pu causer cet incendie. Les gendarmes mènent l’enquête et l’accès à l’étage consumé par les flammes est désormais interdit au public. Même les éléments en bois constituant l’escalier principal ne sont plus que cendres.

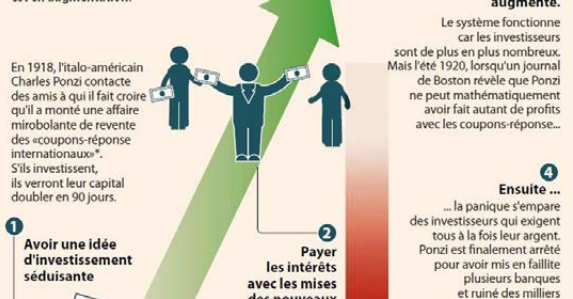

Comores : Adepte de la pyramide de Ponzi, elle aurait escroqué un milliard de francs comoriens

La suspecte arrêtée le 3 avril en dehors du pays avec son mari était visée par une plainte déposée au parquet de Moroni. Une de ses victimes qui lui réclame plus de 100 millions de francs comoriens. D’autres informations indiquent également que cette « Madoff comorienne » n’était pas seule, mais faisait partie d’un vaste réseau bien rodé.

C’est une affaire qui fait grand bruit en ce moment aux Comores. L’histoire est celle d’une femme qui aurait escroqué plusieurs personnes dont des gros commerçants très connus dans le pays. Selon les informations disponibles, le préjudice est estimé à plus d’un milliard de francs comoriens, soit à peu près deux millions d’euros. L’auteure présumée arrêtée le 3 avril, à Addis-Abeba (Éthiopie), avec son mari et son enfant, est arrivée à Moroni, ce mercredi, pour répondre de ses actes. Apparue sur les réseaux sociaux pour la première fois, l’affaire n’a toujours pas livré tous ses secrets, mais elle donne déjà le tournis. Depuis que son arrestation a été annoncée, les langues ont commencé à se délier. Le modus operandi qu’elle utilisait jusqu’ici pour appâter des clients ressemble à la pyramide de Ponzi rendue célèbre par l’ex-financier américain Bernard Madoff. Du moins, c’est ce qui ressort des témoignages des victimes qui ont accepté de se confier. « Je l’ai connue par des connaissances, une fille qui travaille à Comores Telecom. Le principe est simple, tu investis de l’argent, tu perçois 10% de ton investissement quinze jours plus tard. J’ai essayé de m’y intéresser de plus près, histoire de savoir ce qu’elle faisait, du comment cela fonctionnait, mais on m’a répondu qu’elle était une transitaire. Que cet argent servait à dédouaner des équipements », a relaté notre interlocuteur qui a perdu huit millions de francs comoriens.

10% d’intérêt

Ancienne employée de Huawei Comores, le géant chinois des technologies (branche sise à Maurice) qui travaille avec les opérateurs comoriens plus particulièrement Telco et Comores Telecom, la dame ne manquait pas une occasion pour mettre en avant ce statut. Celui-ci d’ailleurs lui permettait de parvenir à ses fins. « J’ai demandé un contrat. On m’a dit que ce n’était pas nécessaire sinon ce serait à mes frais », a ajouté la victime qui a préféré opter pour l’anonymat. A l’en croire, il y avait plusieurs offres sur la table. D’abord la classique avec un retour de l’intérêt au bout de quinze jours. « Certains réinvestissaient tout, montant et intérêt, pour toucher encore un 10%. L’offre flash qu’elle proposait était valable pendant une période allant de quinze à trente jours. On touchait jusqu’à 15%. Pour ma part, ce n’est qu’après quelques mois que le doute s’est installé. J’ai demandé à partir avec mon argent. C’est à partir de là que les problèmes ont commencé. Elle était censée me rembourser le 7 avril prochain. Voilà que j’ai appris sa tentative de prendre la fuite », a dévoilé notre source, qui n’est visiblement pas la seule à avoir confier ses gains. Par ailleurs membre du conseil d’administration de la Meck-Moroni, la plus grande institution de microfinance du pays, la femme avait un bon carnet d’adresses. En effet, après son arrestation (un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre selon le parquet), les noms de plusieurs grands commerçants très connus ont commencé à être cités.

70 millions de francs

Spécialisés dans l’import de mobiliers ou de l’alimentation, tous ces grossistes auraient eux aussi misé plusieurs millions de francs comoriens, toujours dans l’espoir de récupérer leurs dus avec des bénéficies. Au sein des sociétés d’État comoriennes, on compterait également plusieurs victimes, un responsable financier aurait même perdu 70 millions de francs. D’autres particuliers, moins fortunés étaient aussi appelés à donner des sommes allant jusqu’à sept millions (14.000 euros). D’ailleurs, dans l’affaire en cours d’instruction qui a permis de lever un peu le voile sur ce scandale, l’auteur de la plainte réclame 116 millions de francs [plus de 230.000 euros]. Mais nombreux sont ceux qui pensent que celle qui apparait pour le moment comme le cerveau du réseau a le bras long, et probablement jusqu’au sommet de l’État.

Déjà placée sous contrôle judiciaire depuis 2019 dans une affaire de déstabilisation, elle a réussi à quitter le territoire avec son mari, lui aussi cadre dans une grande banque étrangère implantée aux Comores et dont le degré d’implication n’est pas encore déterminé. Comment ont-ils pu échapper à la vigilance de la police des frontières, s’interroge l’opinion ? Y-a-t-il eu un coup de main venant de personnalités haut placées ? Ces questions, seule une enquête approfondie pourra apporter des réponses. Aura-t-elle lieu un jour ? On le saura peut-être dans les jours ou mois qui viennent.

Une chose est sûre, la principale suspecte, adepte des méthodes de Bernard Madoff, et dont la vie luxueuse qu’elle menait commençait à interroger n’était pas à son premier coup d’essai. Elle opèrerait depuis plus d’un an.

Opération Wuambushu : Des professionnels de santé font part de leurs inquiétudes dans une tribune

170 membres de la communauté médicale exerçant à Mayotte ont cosigné une tribune à l’attention de François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, Thierry Suquet, le préfet de Mayotte, et Olivier Brahic, directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte. Ils souhaitent « exprimer [leurs] plus vives inquiétudes sur l’impact sanitaire de ce projet ».

« Messieurs les ministres, Monsieur le préfet, Monsieur le directeur,

Nous, soignants de Mayotte, apprenons dans la presse, la planification d’une opération de grande envergure, baptisée Wuambushu. Elle aurait pour but la lutte contre l’immigration illégale, l’insalubrité publique et l’insécurité sur l’ensemble du territoire de Mayotte. Proposée par le ministre de l’Intérieur et validée en conseil de Défense par le président de la République, l’opération débuterait le 20 avril 2023. Rassemblés autour de cette problématique, nous souhaitons exprimer nos plus vives inquiétudes sur l’impact sanitaire de ce projet. En effet, le bilan des précédentes interventions de grande ampleur en matière de lutte contre l’immigration ou l’insécurité impliquait des conséquences dramatiques : génération de situations à risque infectieux épidémique dans les zones d’hébergement d’urgence (promiscuité, rupture d’approvisionnement en eau potable, forte incidence des pathologies hydriques et des maladies à prévention vaccinale) ; limitation de l’accès aux soins, quels que soient les individus soit à cause de la destruction de leur habitat, soit à cause des contrôles d’identité exacerbés, soit par l’effet indirect des blocages et des violences ; ruptures et retards de prise en charge : décompensation des pathologies chroniques, retards diagnostiques, isolement des enfants malades sans parents, abandon des patients avec handicaps majeurs et décès à domicile ; majoration des coûts économiques pour le service public, due notamment aux effets collatéraux pour les patients graves décompensés à court et à moyen terme ; restriction de l’offre de soins : déprogrammation de la réserve sanitaire en appui sur le territoire, effet délétère sur l’attractivité des personnels soignants dans le département ; retentissement structurel sur la société civile : surcharge des infrastructures sanitaires en aval des opérations et dépassement des capacités de prise en charge, déficit d’hébergements avec précarisation secondaire, surrisque épidémique, violences (physiques et psychologiques subies), préjudices moraux et psychologiques irréversibles notamment chez les enfants, augmentation du nombre de mineurs isolés.

En tant que soignants, nous devons garantir la santé de l’ensemble des personnes sur le département, quelle que soit leur situation administrative (Français, étrangers en situation régulière ou irrégulière). Notre engagement auprès de la population de Mayotte n’a pas changé et ne changera pas. Néanmoins, nous appréhendons les effets directs et collatéraux de Wuambushu sur nos patients. C’est pourquoi nous demandons à être informés des détails de votre projet afin d’en limiter les répercussions négatives sur le système de soin. Pour cela, nous souhaitons : prendre connaissance de la procédure d’hébergement et de mise à l’abri des personnes en cas de déplacements de populations afin de connaître le devenir social de nos patients ; Partager avec vos services, les modalités de protection des personnes vulnérables nécessitant un suivi médical rapproché et régulier par nos soins, avec une attention particulière pour les mineurs et les personnes requérant un accompagnement par un tiers (aidant). Cela passe par la prise en compte systématique des certificats médicaux établis par nos soins, pour n’importe quel patient atteint d’une maladie chronique grave et leurs aidants (père, mère ou accompagnant désigné). – Permettre à nos équipes de soignants et aux acteurs associatifs locaux de poursuivre toutes leurs actions de protection des personnes fragiles, sans restriction horaire, de jour comme de nuit, dans les lieux d’hébergement et de rétention prévus par vos soins. – Avoir la certitude qu’aucune intervention ne soit opérée dans les lieux de soin (structures hospitalières, centres de protection maternelle et infantile, cabinets de professionnels de santé, locaux des associations du secteur sanitaire et social). Dans l’intérêt de la santé publique, nous espérons que ces mesures pourront être mises en œuvre rapidement, en bonne harmonie avec vos services. Nous sommes engagés sous serment et par conviction à soigner quiconque le nécessite sur le sol français. Profondément investis dans le 101ème département, nous portons par ailleurs des projets destinés à développer la prise en charge de la population de Mayotte en respectant les valeurs de la République qui prônent l’équité et la solidarité. C’est dans une totale indépendance que nous accomplissons chaque jour notre mission. Pleinement conscients de la complexité de la situation politique et sociale du territoire de Mayotte, nous venons aujourd’hui vers vous dans la plus sincère objectivité médicale. Dans notre Etat de droit, l’unique objectif qui nous anime est de permettre à chacun, de bénéficier d’une prise en charge médicale nécessaire à un bon état de santé. C’est pourquoi nous sollicitons votre éclairage sur les garanties relatives à la continuité de l’accès aux soins pour la population de Mayotte avant, pendant et après Wuambushu.

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous adressons l’assurance de nos meilleures salutations. »

Liste de 170 premiers signataires

Dr Madi Abdou, Anne-Laure Albisetti, Dr Marion Angue, Anrifia Bacar, Sébastien Bailly, Hélène Balloud, Elisabeth Banag Moutlen, Dr Antoine Bardé, Valentin Barreau, Axelle Baumont, Dr Thomas Beeken, Lauranne Bellamy, Eva Bembekoff, Dr Myriam Ben Azoun, Fanny Bergeret, Laura Bertranda, Dr Maxime Blanchet, Cloé Bonningue, Dr Yvonnick Boué, Dr Catherine Bourbon, Dr Lucile Bourgue, Pascale Bourhane, Baptiste Bourseul, Anne Broggi, Julie Buscail, David Caillé, Dr Marion Caillé Sterke, Dr Abdourahim Chamouine, Bonnie Château, Dr Pauline Chatelain, Dr Lise Chauvin, Dr Idaline Chemin, Dr Benjamin Chevrel, Dr Anne Cibiel-Marin, Dr Guénolé Creach, Dr Axelle D’antuono, Dr Alla-ih Daroussi, Dr Aurélie De Bruyne, Dr Hugues Deloute, Marion Denis, Dr Abdoulahy Diallo, Léa Donet, Lucas Duchaufour, Dr Philippe Durasnel, Dr Kevin Eberhardt, Pauline Eschapasse, Dr Fanny Fabre, Mathilde Ferrand, Dr Clémence Ferrier, Dr Johana Filatriau, Dr Joelle Fischer, Mélodie Fortunat, Sandra Fougeras, Matis Fugier, Dr Laurie Gagneux, Tiphaine Gallois, Dr Danaé Gamelon, Floriane Garido, Dr Alain Garou, Clélia Gasquet-Blanchard, Dr Laurent Gayrard, Marine Geissmann, Marie Giot, Thomas Girardeau, Dr Carole Gonzalez, Marie Grosjean, Nadège Grout, Dr Isabelle Guenot, Maria Guevezov, Dr Théo Guilhem-Ducléon, Bernadette Guionneau, Dr Soumeya Haji, Dr Nawel Haji, Quentin Hallopé, Elsa Haniche, Alison Harris, Marine Hassane Achraf, Dr Marion Hattermann, Emmanuelle Heitzmann, Lucile Heitzmann, Dr Xavier Hubert, Nassabia Ibrahim, El Habib Ismael, Dr Bernard Jeangeorges, Serena Jegousse, Dr Antoine Joubert, Dr Yasmina Khitri, Dr Magdalena Klass, Dr Sarah Koutala, Juliette Labaume, Morgane Labbé, Marion Lacoste, Margaux Laissus, Enora Larreur, Dr Julie Larue, Marie Laugier, Rosanne Leblond, Jeanne Le Bris, Dr Mathieu Le Corre, Mélanie Le Sourd, Dr Charlène Ledoux, Titouan Legal, Lucie Léglise, Dr Mathilde Legros, Sophie Lejeune, Mégane Leseurre, Maëlis Lesné, Victoria Levet, Angèle Lf, Camille Lutard, Dr Katia Magnin, Dr Hugo Martiniere, Dr Johan Masson, Ginebra Mateu Pinol, Dr Claire Mathiey, Dorina Matioc, Fleur Meissonier, Manuela Melessike, Léa Mendes, Dr Alice Miquel, Dr Ali M’lamaly, Fatma Mohamed, Moudaina Mohamed, Aurelia Morabito Ali, Bastien Morelli, Nassimata Mze Mchinda, Dr Mohamadou Niang, Salmat Oumouri, Dr Cassandre Pasqualini, Chloé Pépin-Donat, Clément Pesqueira, Clarisse Philipona, Maud Pineau Robert, Angelie Piot, Dr Odile Pointeau, Dr Jean Poisson, Mathilde Potier, Alice Pouchain, Dr François Pousset, Dr Anne Claire Praud, Dr Andriamanohisoa Ramboamarotafika, Titouan Redois, Dr Alain Renaux, Lisa Rocheteau, Caroline Rodrigue, Dr Élise Sagnes, Nolwenn Saluden, Dr Damien Sanfilippo, Donasian Segalin, Dr Breno Speckhann, Dr Marion Subiros, Rosalia Tapia Merino, Maud Terrier, Dr Aline Tesei, Dr Lauranne Teule, Dr Étienne Thomas, Louise Tilman, Marie-Ève Tremblay, François Triquet, Alice Truffault, Dr Justine Uguen, Dr Marion Vair-Piova, Élodie Verna, Dr Anne Vernaz, Dr Mariam Viollet, Laurie Wallet et Dr Pauline Weiss. Deux personnes (Monsieur A et Monsieur M) ont souhaité garder l’anonymat.

Un Mahorais suspecté d’un double meurtre à Rennes

Ce lundi 3 avril, un Mahorais de 22 ans a été interpellé à Mamoudzou par la police, puis envoyé en métropole pour être placé en garde à vue. Selon le quotidien régional Ouest-France, il s’agit du principal suspect d’un double-meurtre commis à Rennes (Ille-et-Vilaine), le mardi 28 mars, vers 22h30. Ce jour-là, deux hommes, âgés de 34 et 29 ans et originaires respectivement de Guyane et Martinique, ont été tués sous les balles d’un pistolet-mitrailleur. Un troisième âgé de 25 ans a été grièvement blessé. « La tête recouverte d’un casque de moto », le suspect a ouvert le feu « en mode rafale avec une arme automatique sur un groupe d’individus habituellement rassemblés sous le porche du centre commercial », a indiqué le procureur du tribunal judiciaire de Rennes, Philippe Astruc, aux médias locaux.

Le mobile du tireur n’est pas connu, mais le quartier Maurepas, situé au nord de Rennes, est un point de deal récurrent pour les trafics de drogue.

La barge « Chatouilleuse » va entrer en scène

Présente dans le lagon depuis la semaine dernière, « Chatouilleuse », dernière-née du chantier naval de l’océan Indien (CNOI) de l’île Maurice, va bientôt accueillir ses premiers passagers. Ce mardi matin, une présentation au travers d’une conférence de presse a eu lieu sur ce nouvel amphidrome qui permettra d’embarquer 392 passagers entre Grande-Terre et Petite-Terre.

Ce mardi matin, en gare maritime de Mamoudzou, la barge « Chatouilleuse » a été présentée par les agents, les capitaines et par le directeur Moussa Kassim, du service des transports maritimes (STM) du Département en présence de Ben Issa Ousséni, président du conseil départemental, d’Ali Omar, vice-président, et de Soihirat El Hadad, conseillère départementale de Pamandzi. L’objectif de cette visite était de révéler officiellement la nouvelle barge, qui va rapidement rejoindre ses grandes sœurs.

« Chatouilleuse » a été présentée officiellement ce mardi matin. Elle sera en #service « en fin de semaine ou début de semaine prochaine », indique le #DépartementdeMayotte. #Mayotte pic.twitter.com/cctpSXBdpP

— Mayotte Hebdo (@MayotteHebdo) April 4, 2023

« Chatouilleuse », mais aussi « Imane » sa sœur jumelle, ont pour avantage de pouvoir embarquer deux rangées complètes de camions, ce qui n’était pas le cas sur les anciens amphidromes tel que le Georges Nahouda. La capacité de chargement est donc passée à six camions et 24 véhicules. Ces deux barges, pourront embarquer chacune 400 passagers au total, en comptant les huit membres d’équipage. « Chatouilleuse » est plus petite que ses aînées, avec 39,50 mètres, contre 60 mètres, « pour mieux entrer dans la cale sèche au STM en Petite-Terre et ainsi, évitant les remorquages jusqu’à Maurice », explique Ali Omar, vice-président du Département, chargé des transports. La question que l’on peut se poser, c’est d’où vient le choix de ce nom, la Chatouilleuse ? Pour le vice-président, « c’est un symbole fort », qui caractérise l’attachement du Département « à la mémoire et aux grandes figures de Mayotte ».

Vers une transition écologique

Ce nouvel amphidrome participe à la modernisation de la flotte du STM, dans l’objectif « d’innover et d’installer des moteurs moins polluants », affirme Ali Omar. C’est donc dans une volonté de s’inscrire dans une démarche de transition écologique qu’a été réalisée l’acquisition de ce nouveau navire. Une stratégie également nécessaire pour l’obtention de fonds européen de développement régional (Feder), qui finance 83 % des 14,5 millions d’euros investis pour l’acquisition des deux nouveaux amphidromes, « Chatouilleuse » et « Imane ». Cette démarche se traduit principalement par l’évolution de la motorisation, adoptant le diesel électrique, qui permet ainsi que la rendre plus silencieuse et plus rapide que ses sœurs.

« La rigueur de contrôle sera renforcée »

Autre point innovant à découvrir sur cet amphidrome, la diffusion de messages de sécurité sur les écrans, se lançant automatiquement au démarrage de la barge. Également dans une dimension écologique, depuis le 1er avril, les tickets papiers ont disparu pour laisser place à une carte magnétique. En corrélation avec ce changement, « la rigueur de contrôle sera renforcée grâce à l’automatisation », prévient Ali Omar. Une surveillance accrue pour permettre « d’augmenter les recettes d’exploitation, car nous assurons seuls les charges et investissements de ces services », admet-il.

D’ici quelques jours, les passagers pourront faire la traversée à bord de la nouvelle barge. Selon le vice-président en charge des transports, sa mise en service est prévue « le plus rapidement possible ». Dès que toutes les conditions seront réunies, elle sera mise en service au niveau du quai Ballou, afin de remplacer alternativement le « Maoré Mawa » et le « Saffari ».

Des navettes maritimes et des quais rénovés

Le projet de navettes maritimes verra le jour à l’horizon 2026. Les gares maritimes devraient être implantées à Iloni et Longoni, « notre avant-projet sur les gares maritimes est en cours de finalisation avec les services de l’État » a réaffirmé le troisième vice-président du Département. D’après lui, les autorisations réglementaires seront obtenues « d’ici un an et demi », puis suivront les travaux. Simultanément, l’appel d’offres sera lancé pour un futur opérateur, qui devra « investir dans une flotte de navettes adaptées à notre lagon et aux contraintes de nombre de passagers », rappelle Ali Omar. En sus de ce projet, le Département continue d’étudier la mise en place d’un service de transport maritime de fret, en provenance de Longoni « pour désengorger le trafic des poids-lourds », notamment sur les traversées de Koungou et Kawéni. En complément, en coordination avec les services de l’État, il prépare aussi les chantiers de réparation des quais Issoufali et Ballou. Ces travaux auront lieu au cours du second semestre 2023.

Le Cros Mayotte déploie deux nouvelles « Maisons Sport Santé »

Le 19 octobre 2021, le comité régional olympique et sportif (Cros) de Mayotte lançait le projet « Maison Sport Santé ». Le principe ? Des professionnels de santé (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sage-femmes et autres) orientent leurs patients – des personnes fragiles atteintes d’une maladie chronique, des personnes éloignées de la pratique d’une activité physique ou encore des femmes enceintes ou en post-partum – vers ce dispositif pour un suivi de six mois en alimentation et en activité physique. Un suivi assuré par une diététicienne et un éducateur sportif du Cros Mayotte, à raison d’une rencontre par semaine.

L’objectif des Maisons Sport Santé est de faire évoluer les comportements alimentaires des bénéficiaires et de promouvoir une activité physique régulière. Dzaoudzi-Labattoir et Sada ont été les premières communes à montrer leur intérêt et à collaborer avec le Cros Mayotte pour l’ouverture d’une antenne sur leur territoire, en octobre 2021. La commune de Bouéni a très vite suivi avec l’ouverture de son antenne en janvier 2022.

Le dispositif a été reconduit dans ces communes et deux nouvelles communes possèdent désormais d’une antenne pour leurs administrés. Aujourd’hui, les Maisons Sport Santé sont désormais ouvertes : tous les lundis à Bouéni : 9h-12h à la MJC de Bambo Ouest / 13h-15h au CCAS de Bouéni ; tous les mardis à Dzaoudzi-Labattoir : 14h-19h au service des sports de l’hôtel de Ville ; tous les mercredis à Bandrélé : 9h-15h (site à déterminer) ; tous les jeudis à Sada : 9h-15h à la MJC de Mangajou ; tous les vendredis à M’tsamboro : 9h-13h au foyer des jeunes de M’tsamboro.

Le projet mène ainsi son chemin. À terme, le Cros espère ouvrir une structure mère de la Maison du Sport Santé, servant de lieu de référence sur le territoire et pour toutes ses antennes. Ce dispositif est gratuit.

Plan de financement Feder : un atelier ce vendredi

Le GIP l’Europe à Mayotte organise un atelier d’information consacré au plan de financement du Fonds européen de développement régional (Feder) avec l’intervention d’Initiative Mayotte. Cet événement se tiendra dans les locaux du GIP l’Europe à Mayotte, à Tsingoni, ce vendredi 7 avril, de 9h à 11h.

Exposition « un livre une image » à la bibliothèque de Pamandzi

Depuis 2010, l’association Zangoma œuvre dans le développement des arts à Mayotte. Parmi les outils phares, figure chaque année, une grande exposition d’artistes du cru une quinzaine de jours. Cette opération s’est jusqu’à présent déployée sur une seule commune de l’île, Dembéni dans un premier temps, puis Mamoudzou ensuite pour les trois dernières années. Aussi, vient de s’achever cette exposition annuelle à la MJC de Mamoudzou qui s’est tenue à partir du 15 mars jusqu’à ce samedi 25 mars.

L’association a décidé d’approfondir l’opération, en allant à la rencontre de toute la population, en particulier les jeunes, par un événement similaire dans chaque commune volontaire du territoire. C’est le cas pour Pamandzi qui a souhaité accueillir cette exposition du 11 au 22 avril 2023, au sein de sa bibliothèque. Pour la première fois un thème a été retenu : « Un livre, une image», idée nourrie par le désir d’une plus grande visibilité des écrivains dans le paysage local et d’une meilleure connaissance de ces auteurs locaux par la population.

Cinquième édition du festival Kayamba, les 6 et 7 mai

Depuis 2018, Kayamba fait vibrer Mayotte au rythme de son festival annuel qui célèbre le mariage des musiques traditionnelles et électroniques. Pour sa cinquième édition, l’équipe organisatrice a choisi de marquer le coup en invitant pas moins de quinze artistes sur deux jours : des artistes originaires de Mayotte, La Réunion, Maurice, mais aussi du Kenya, de Tanzanie, du Mozambique, de France, d’Italie ou encore de Norvège se succèderont ainsi sur scène.

Dans cette programmation riche en esthétiques et en originalité, le public mahorais pourra retrouver des artistes qu’il connaît bien avec le samedi 7 mai en ouverture de cette édition spéciale le duo Coudje & Soha pour une ambiance reggae big-chig (grand chigoma), DJ Madys le dimanche 7 mai en tant qu’habituée des soirées afro-électroniques sur l’île, ainsi que le sound system Doujah qu’on ne présente plus et qui fera office de scène alternative le dimanche également.

Rendez-vous donc les samedi 6 et dimanche 7 mai pour une nouvelle édition exploratoire des musiques électroniques et traditionnelles au M’haju à Musicale plage à Bandrélé ! En attendant vous pouvez d’ores et déjà plonger dans l’ambiance du festival en écoutant la playlist Spotify de cette édition : https://open.spotify.com/playlist/19F3AWuUcHYLdjmQ2poD73 Retrouvez toutes les informations pratiques sur l’évènement Facebook : https://fb.me/e/2qrl0drNY Réservation en ligne uniquement : https://www.billetweb.fr/kayamba-tsano (Pass 2 jours : 40€/Jour 1 : 20€/Jour 2 : 25€)

Deux condamnés pour des vols avec violence

La gendarmerie de Mayotte a communiqué sur ses réseaux sur les interpellations et les condamnations de deux voleurs connus pour s’en prendre aux randonneurs ou des cambriolages. Ils ont été arrêtés, le 28 mars, par l’antenne GIGN (groupe d’intervention de la gendarmerie nationale) de Mayotte, grâce aux enquêtes de la brigade de M’zouazia et des investigations techniques. L’un d’eux a notamment été repéré avec un téléphone provenant d’un vol. « Le premier malfaiteur est impliqué au départ dans un vol à main armée sur le sentier des crêtes de Bandrélé en août 2021. L’individu, qui a reconnu les faits, est également rattaché dans sept autres affaires, dont un vol aggravé commis en mars 2021 à Chirongui, un vol avec arme en bande organisée commis en juillet 2021 au mont Choungui, un autre aggravé datant d’août 2021 sur la plage du préfet à M’tsamboro, un vol avec arme en février 2020 à Bandrélé et un dernier similaire perpétré en février 2023 à Chirongui.

« Le deuxième est impliqué dans un vol avec violence commis en février 2023 à Bandrélé. Il a reconnu les faits. Lui aussi est identifié dans d’autres affaires, dont un vol en réunion et vol de véhicule commis en décembre 2019 à Tsingoni, un vol dans habitation commis en janvier 2020 à Bandraboua et un autre vol dans habitation commis en mars 2023 à Bandrélé », récapitule la gendarmerie. En comparution immédiate ce vendredi, le premier a été condamné à quatre ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Son acolyte a écopé de douze mois d’emprisonnement avec également mandat de dépôt.

Un refuge pour la biodiversité inauguré au parc de Mahabou

Le Groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte (Gepomay) coordonne le programme des « refuges LPO* » à l’échelle du territoire, avec pour objectif de « ramener la biodiversité en ville ». Le parc de la pointe Mahabou est un site pilote du projet, inauguré ce mardi matin. Divers nichoirs et gîtes à insectes ont été installés pour l’occasion.

Sur le portail d’entrée peut-être ? Ou sur la poutre du faré quelques mètres plus loin ? Pendant quelques minutes, les équipes du Groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte (Gepomay) hésitent quant à l’emplacement exact à donner à la pancarte officielle… « Là ! On la voit bien ! » Sur le portail donc. La plaque symbolise la sélection du parc de la pointe Mahabou, à Mamoudzou, comme site pilote de l’adaptation du programme des « refuges LPO* » à Mayotte. Ces refuges sont des terrains publics ou privés sur lesquels les propriétaires s’engagent à suivre une charte de bonnes pratiques écologiques, déclinée en quinze gestes à appliquer (voir encadré). « Le parc de Mahabou a été sélectionné parce qu’un certain nombre de ces gestes étaient déjà respectés. On y observe beaucoup d’oiseaux, et c’est de bon augure pour en faire une vitrine des refuges LPO », se ravit Émilien Dautrey, le directeur du Gepomay. Le deuxième site pilote – le gîte de Mliha – a quant à lui été baptisé ce samedi 1er avril.

Une dizaine de nichoirs installés

En marge de l’inauguration ce mardi matin, plusieurs nichoirs et « hôtels à insectes » ont été installés : des petites cabanes en bois massif, dont la taille et l’agencement diffèrent selon les espèces visées. Passereaux, chouettes et papillons ont désormais des abris disséminés dans le parc. « C’est un projet pilote, donc on verra ce que ça donne, mais on espère voir oiseaux et insectes investir les lieux ! », confie Laurie Gaillard, chargée de mission biodiversité urbaine au Gepomay, qui indique que ce dispositif permettra de sensibiliser le grand public. « On pourra faire venir des scolaires pour leur montrer les nichoirs. La démarche de science participative est au cœur du projet de refuge LPO », précise-t-elle. Au quotidien, les équipes du conseil départemental, gestionnaire du site, feront le lien avec le Gepomay pour informer des comportements des animaux observés.

En parallèle, et toujours dans la ligne directrice édictée par la charte « refuges LPO », un travail a été mené pour réduire l’influence des espèces végétales exotiques et envahissantes (EVEE) dans le parc de la pointe Mahabou. Trois d’entre elles parmi les plus invasives – le faux mimosa, la liane corail et l’avocat marron – ont été ciblées et arrachées sur toute une parcelle. Neuf espèces indigènes ont été replantées à la place.

Des méthodes adaptées localement

Ce projet pilote – financé à hauteur de 20.000 euros par le plan de relance via l’Office français de la biodiversité et de 5.000 euros par la Drajes* – doit permettre au Gepomay d’adapter les quinze gestes des refuges LPO à la réalité du terrain mahorais d’ici le mois de juin. « Il nous faut par exemple adapter nos méthodes stockage de l’eau pour éviter la prolifération des moustiques », illustre le directeur du Gepomay. Une fois la charte mahoraise finalisée, le grand public pourra s’en emparer. « On espère que ça donnera envie aux entreprises et aux collectivités de créer leurs propres refuges », poursuit-il.

* Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)

* Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

Les quinze gestes-clé des refuges LPO

- Je fais de mon terrain un espace sans chasse pour la biodiversité

- Je n’utilise pas de produits chimiques nocifs pour la faune et la flore

- Je favorise les gâtes naturels et aménage mon jardin pour accueillir la faune sauvage

- Je laisse des zones d’herbes hautes et de fleurs sauvages

- Je plante et préserve des variétés locales d’arbres et d’arbustes

- Je favorise l’accès aux ressources alimentaires naturelles pour la faune sauvage

- Je favorise la circulation de la faune sauvage

- Je limite mon emprise sur le sol vivant

- Je limite les pollutions lumineuses et sonores pour respecter la faune et la flore sauvages

- Je cohabite avec la faune et la flore sauvages du bâti

- Je récupère l’eau de pluie et dispose des points d’eau pour la faune

- Je transforme mes déchets organiques en compost

- Je neutralise les pièges potentiels pour la faune au jardin

- Je contribue aux programmes de sciences participatives

- Je deviens ambassadeur de la nature

« On rentrait et j’étais fatigué des embouteillages »

Le 30 décembre 2020, un conducteur de scooter de 33 ans perdait la vie suite à un accident à proximité du rond-point de Longoni. L’homme qui conduisait le 4×4 qui l’a percuté de face a toujours reconnu s’être endormi au volant et a exprimé à plusieurs reprises des remords. Il a été condamné à douze mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour homicide involontaire.

C’est le choc qui a réveillé l’instituteur de 54 ans. Le 4×4 de l’homme originaire de M’tsangamouji a percuté violemment un scooter conduit par un métropolitain de 33 ans, à Longoni, le mercredi 30 décembre 2020. Ce jour-là, il emmenait trois de ses proches à Mamoudzou pour faire des démarches administratives. C’est sur le chemin du retour qu’il s’est endormi sans s’en rendre compte. « On rentrait, j’étais fatigué des embouteillages », se souvient-il, à la barre du tribunal correctionnel de Mamoudzou, ce mardi 4 avril. Sa nièce et sa sœur n’ont pas vu non plus le père de famille sans problèmes s’assoupir, tandis que la voiture se déportait sur la gauche de la voie. « Mais si vous vous sentiez fatigué, pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté ? », demande la présidente du tribunal correctionnel, Chantal Combeau. « J’ai peur de m’arrêter sur le bord des routes à Mayotte. On ne sait jamais ce qui peut arriver », répond le professeur des écoles.

Au cours des examens toxicologiques, la présence de cannabis a été détectée dans le corps du scootériste. « Mais ce n’est pas ça qui a causé l’accident », reconnaît la présidente du tribunal, qui a noté que le conducteur de la voiture est tout de suite sorti de la voiture pour aller voir la victime et le mettre en position latérale de sécurité. « Vous avez prévenu et attendu les secours », poursuit-elle.

Douze mois de prison avec sursis

Même deux ans et demi après les faits, le conducteur du 4×4 se confond en excuses et souhaite présenter ses condoléances à la famille de la victime qui est dorénavant en métropole. En effet, la compagne de la victime a quitté l’île avec ses deux enfants pour refaire sa vie en région parisienne. « Elle ne veut plus entendre parler de cette histoire », précise maître Yanis Souhaïli, son avocat. Seule la belle-mère est encore à Mayotte. Les quatre sont d’ailleurs parties civiles dans ce procès.

Le substitut du procureur, Max Goldminc, ne veut pas accabler le prévenu, tout comme les deux avocats. « Je crois que l’audience va être utile. Il a besoin d’entendre que la société condamne son geste », plaide-t-il au moment du réquisitoire. Il demande douze mois de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel l’a suivi dans ses réquisitions, tandis qu’une audience sur les intérêts civils est déjà programmée en septembre, le temps que l’avocat de la famille et celui de l’assureur du prévenu puissent trouver un accord.

Le chauffeur-livreur arnaquait son entreprise à la pompe

Âgé de 51 ans, un chauffeur-livreur d’une entreprise de Kawéni se rendait fréquemment à la station Total de Dzoumogné avec la carte bancaire de son employeur. Il y effectuait des pleins d’essence des véhicules sans oublier de se servir au passage. En effet, grâce à un ou des complices pompistes, il s’arrangeait pour ne remplir que la moitié du réservoir. Il facturait ensuite un plein et empochait la différence qu’il partageait parfois avec ses acolytes. En tout, la société, dont le comptable s’est rendu compte du pot-aux-roses, a chiffré le préjudice à 6.541 euros entre avril et octobre 2021. De son côté, le chauffeur a rapidement reconnu les faits et expliqué avoir fait cela parce qu’il n’a pas « un salaire très élevé ». Il a été condamné à une amende de 5.000 euros avec un sursis simple.

Deux autres affaires ont été jugés sans la présence des prévenus, ce mardi. Le premier (arrivé quelques minutes après le délibéré) a été condamné à 1.000 euros d’amende avec sursis. Il avait été interpellé à proximité de la retenue collinaire d Dzoumogné alors qu’il nettoyait son bus avec de la lessive. Le deuxième est un habitué des sorties pêcheurs dans le nord de l’île. Appréhendé sur un des îlots Choizil, le 6 mai 2022, alors qu’il transportait cinq touristes, il ne dispose ni des autorisations nécessaires pour réaliser des prestations touristiques ni d’équipement de sécurité. Pour l’exécution de ce travail dissimulé, il a écopé de trois mois de prison avec sursis et de 1.500 euros d’amende.

Fonds vert : Mamoudzou, Bandrélé et Acoua parmi les premières

Le ministère de la Transition écologique a annoncé, ce lundi 3 avril, les 150 premiers lauréats du Fonds vert, un nouveau dispositif gouvernemental visant « à accélérer la transition énergétique ». Les communes de Mamoudzou, Bandrélé et Acoua en font partie, la première grâce à son projet de 68 logements locatifs très adaptés à Kawéni.

Qu’est-ce que le Fonds vert ?

Mis en place en août 2022, le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, qui a eu la bonne idée d’être renommé Fonds vert, s’adresse en priorité aux collectivités territoriales. Deux milliards d’euros y sont consacrés pour cette première année. « Face aux crises climatique, énergétique et de la biodiversité́, la protection des espaces et des espèces comme la maîtrise des ressources et des sols représentent un enjeu majeur. Des objectifs clairs ont été́ fixés à l’échelle nationale : la neutralité́ carbone et le Zéro artificialisation nette d’ici 2050 », annonce le ministère de la Transition écologique, qui chapeaute le tout. Trois critères (performance environnementale, adaptation du territoire au changement climatique et amélioration du cadre de vie) permettent de concourir à ce fonds.

Pourquoi la Ville de Mamoudzou a été choisie ?

Parmi les 5.500 collectivités candidates, 150 lauréates sont sorties du lot et se partageront une première enveloppe de 60 millions d’euros. La Ville de Mamoudzou est l’une d’elles. « La ville de Mamoudzou souhaite reconquérir une friche urbaine actuellement mitée par des habitations précaires et spontanées dans le quartier prioritaire de Mahabourini à Kawéni », explique le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, sur les réseaux sociaux. Remplissant ainsi le critère sur l’amélioration du cadre de vie, le projet de 68 logements locatifs très adaptés est prévu sur l’une des parcelles de ce quartier.

Félicitations à #Mamoudzou, lauréate du Fonds Vert avec 1,2 million d’euros ! ?

À l’occasion de mon déplacement à #Mayotte, j’ai échangé avec des élus engagés pour améliorer les conditions de vie dans leur département.

Grâce au #FondsVert, nous les accompagnons ! ? https://t.co/Lrciz214Uf

— Olivier Klein (@OlivierKlein93) April 4, 2023

Qu’est-ce qu’elle y gagne ?

Outre l’aspect financier sous l’aide d’une subvention (1,2 million d’euros), la mairie compte sur un accompagnement de l’État pour réaliser deux objectifs : limiter la consommation d’espace et renaturer cette friche. « Cette opération aura un impact fort sur le village de Kawéni et le cadre de vie des administrés. Social, en relogeant dignement les habitants. Urbain, en marquant la limite à l’urbanisation. Et enfin, environnemental et écologique, en regagnant de la surface naturelle, voire agricole, sur une île de 374 km2 seulement où chaque centimètre compte », prévient le maire avec enthousiasme.

Quelles autres communes sont concernées ?

En outre-mer, plusieurs projets font partie des 150 premiers lauréats. C’est le cas par exemple de « la forêt urbaine » dans un quartier Saint-Denis, sur l’île de La Réunion. A Mayotte, hormis Mamoudzou, Bandrélé et Acoua pourront également en bénéficier de ce fonds. La commune du sud compte rénover l’éclairage public grâce à la subvention de 656.000 euros qui lui sera octroyée. La deuxième a la même ambition en comptant sur une aide plus petite (350.000 euros).

Des dotations de l’État en augmentation

Source de recettes importantes pour les collectivités la dotation globale de fonctionnement (DGF) a été augmentée pour cette année 2023, et ce pour la première fois depuis treize ans. D’un montant total de 27 milliards d’euros, elle bénéficie d’un coup de pouce lié à l’inflation. « Pour la DGF des communes, la loi de finances pour 2023 a augmenté de 290 millions d’euros (à l’échelle nationale) l’effort de péréquation en faveur des communes rurales, urbaines et ultramarines les plus fragiles. Cette hausse de la péréquation est financée par des crédits nouveaux de l’État. Elle permet à 100% des communes [mahoraises] de voir leur DGF progresser en 2023 par rapport à 2022 », annonce la préfecture de Mayotte. C’est la même chose pour les intercommunalités. La progression de la péréquation de 30 millions d’euros sur l’ensemble du territoire profite également aux trois communautés de communes et deux communautés d’agglomération de l’île. « De même que le Département connaît une hausse de sa DGF de 2,9% », renchérit la préfecture.

Comores : Moroni en alerte après la découverte du virus Marburg en Tanzanie

Caractérisé par de la fièvre, des vomissements et des saignements, ce virus très dangereux selon l’Organisation mondiale de la santé a déjà fait cinq morts en Tanzanie, où se rendent en moyenne 240 Comoriens par semaine. Par prévention, Moroni compte déployer dans les brefs délai une équipe de surveillance dans les frontières.

Destination médicale très prisée des Comoriens, la Tanzanie fait face depuis une semaine, à une très dangereuse épidémie dénommée, Marburg, le nom du virus vecteur de la maladie. Selon les dernières informations rapportées par la presse régionale, le pays a enregistré cinq décès et compte près de 200 cas, tous des contacts avec des personnes contaminées. Ce virus proche de la famille Ebola, a un taux de mortalité de 80%, s’inquiète l’Organisation mondiale de la santé qui craint une propagation de l’épidémie. Si l’archipel est pour le moment épargné, les autorités ne comptent pas pour autant baisser la garde au contraire. Le pays est déjà en alerte avons-nous appris par le biais d’une lettre d’information adressée au corps médical. « Une épidémie a été détectée en Tanzanie le 21 mars, pays avec lequel, les Comores échangent beaucoup. Le pays se prépare à une éventuelle importation de cas. Ainsi nous appelons à votre vigilance et vous demandons d’imprimer et d’afficher les définitions des cas dans toutes les structures de santé et de continuer à sensibiliser les praticiens. Nous prions aux directions régionales de santé d’identifier et de nous partager la liste des équipes d’intervention rapides », précise le document, authentifié par le ministère comorien de la Santé.

Discussions avec l’OMS

Côté prévention, le directeur général de la Santé assure que la surveillance déjà en place depuis l’avènement du coronavirus sera renforcée au niveau des frontières afin de suivre les voyageurs en provenance de Dar es Salam. Aucune date pour le déploiement des agents n’a été communiquée. Toutefois, le responsable national promet des affectations dans les plus brefs délais. « Nous avons élaboré les définitions de cas communautaires et cliniques à l’usage de nos différentes structures sanitaires. Les directions régionales de santé poursuivent les réunions de sensibilisation », a ajouté le Docteur Saindou Ben Ali Mbae. A l’heure actuelle, a-t-il poursuivi, les autorités sanitaires sont en discussions avec les partenaires notamment, l’Organisation mondiale de la santé pour renforcer le volet des laboratoires. Au-delà de ces actions, estime le directeur général de la Santé, il faudrait en pareille situation mettre l’accent sur la sensibilisation de la population pour qu’elle apprenne les gestes à adopter. Diplômé en médecine tropicale, le Dr Mohamed Monjoin a lui aussi partagé quelques conseils. « Les autorités sanitaires doivent mettre en place une cellule d’écoute et de recueil de tout cas suspect et communiquer avec tout le corps médical que compte le pays et pas seulement les centres de santé et les hôpitaux », a-t-il préconisé.

Trois rotations par semaine

Comme ebola, l’épidémie de Marburg, détectée aussi en Guinée-équatoriale, est transmise à l’homme via des animaux, souvent des chauves-souris frugivores. La transmission peut se faire directement ou par le biais d’un singe. La maladie est caractérisée par des vomissements, des saignements par tous les orifices, des maux de tête mais pas que. « Pour le cas des Comores, où le risque est minime selon l’OMS, la contamination peut intervenir par sécrétion d’une personne malade décédée ou vivante, c’est-à-dire des selles ou de la sueur, crachats », démontre Monjoin, le spécialiste des maladies tropicales que nous avons interrogés ce mardi. Pour éviter une importation du virus, ce dernier appelle le ministère de la Santé à se doter très rapidement d’un test PCR spécifique à la maladie en raison de la fluidité des échanges entre la Tanzanie et les Comores. Les deux pays voisins sont seulement séparés par quelques 1.096 km. Ce qui fait que de nombreux Comoriens se rendent régulièrement à Dar es Salam, la plupart pour des raisons médicales ou commerciales. Selon nos informations, la principale compagnie tanzanienne qui assure la liaison entre Moroni et Dar es Salam effectue trois rotations par semaine. Avec en moyenne un contingent de 80 passagers par vol, soit donc 240 Comoriens par semaine. Et ce sans compter les commerçants qui eux préfèrent parfois la voie maritime. C’est dire que le défi pour les autorités comoriennes est énorme face à ce virus qui à la moindre négligence peut engendrer des pertes humaines.