Mayotte in Tech va organiser les 24H BY WEBCUP, son concours de création de site internet qui aura lieu du 6 au 7 mai 2023 dans les locaux de la CCI Mayotte. Les inscriptions des équipes seront ouvertes avant la fin avril 2023 (équipes de quatre personnes maximum). Mayotte in Tech prend en charge les frais d’inscription « Aussi, nous vous proposons, d’ores et déjà, de constituer vos équipes et de bloquer la date pour ce challenge ! », prévient ce collectif d’entreprises mahoraises spécialisées dans l’information et la communication.

Ouverture des inscriptions à la 19e édition de la nuit du livre

La Nuit du Livre célèbre les livres, ces chefs-d’œuvre qui révèlent deux talents : celui de l’auteur, qu’il soit écrivain, photographe ou illustrateur, et aussi celui du fabricant. Mettez en lumière votre ouvrage et candidatez à La Nuit du Livre 2023. Dans un premier temps, présentez vos ouvrages en remplissant le formulaire en ligne (https://www.creativbook.fr/fr/la-nuit-du-livre) et en envoyant par voie postale votre ouvrage. La clôture des candidatures aura lieu le 20 juin 2023 et la cérémonie de remise des Trophées le 25 septembre 2023. Les catégories pour l’édition 2023 sont : littérature générale, livres de poche, bandes dessinées, mangas, jeunesse, livres scolaires, livres éducatifs, livres animés, beaux livres, livres d’art, encyclopédies, annuaires, livres pratiques, livres audios, nouveaux formats et personnalité du livre.

Course de pneus 2 : vers un nouveau tournant numérique

Au cours des cinq rendez-vous intercommunaux du championnat de la course de pneus, des ateliers ODC (Orange digital center) seront organisés par trois partenaires d’Orange : le bus numérique de la cité des métiers du GIP Carif Oref de Mayotte initiera aux nouveaux outils numériques, le park numérique et Kaza. Le grand public, petits et grands, pourra participer à la découverte de ses outils numériques innovants. Tableau bavard, Easi-Scope microscope autonome Sans-Fi, application de la course de pneus et robot Thymio II, chacun pourra réaliser une course de pneus sous différentes formes, avec ces outils, soit en jouant à l’application « Course de pneus » ou en programmant un robot pour effectuer un parcours donné.

Championnat de la course de pneus revient cette année

Le championnat de la course de pneus débarque dans les cinq intercommunalités de Mayotte. C’est l’heure de préparer le savon, de tailler vos bâtons et de faire chauffer les pneus. Les enfants âgés de 8 à 12 ans peuvent s’inscrire pour participer auprès de leur mairie. Les rendez-vous pour cette édition 2023 sont : le mercredi 26 avril à Hamjago (Stade de foot), le vendredi 28 à Dzaoudzi-Labattoir (stade de foot), le mardi 2 mai à Chiconi (stade de foot), le mercredi 3 mai à Dembéni (stade de foot) et le jeudi 4 mai à Bandrélé (stade de foot). A chaque date, le rendez-vous est fixé à 8h pour encourager les petits Bao qui prendront le départ.

Immigration clandestine : seize passagers à la dérive secourus

Le mardi 4 avril 2023 à 8h30, un équipage de la police aux frontières (PAF), présent en mer dans le cadre de la mission de lutte contre l’immigration clandestine (LIC), était dirigé par le poste de commandement de l’action de l’État en mer (PCAEM), sur un écho suspect au large de Mayotte. Les conditions de navigation étaient rendues difficiles en raison de la météo dégradée par des pluies diluviennes. Le PCAEM perdait le contact radar à près de 0,5 nautiques des côtes.

A 9h sur zone, l’intercepteur de la PAF découvrait un nombre important de personnes à la mer ainsi qu’une barque de type kwassa, chavirée et à la dérive. Devant la multitude de naufragés, le vecteur intervenant déclenchait l’alerte auprès du CROSS Réunion et sollicitait l’assistance immédiate d’autres moyens de recherche et de secours. L’hélicoptère de la gendarmerie nationale était ainsi dépêché sur place pour effectuer des repérages aériens, quand le second intercepteur de la PAF, engagé initialement dans la mission LIC, arrivait en renfort. Un policier du premier intercepteur PAF s’est jeté à l’eau pour porter assistance aux naufragés en difficulté, le reste de l’équipage se chargeant de fournir des moyens de flottabilité et de remonter les passagers immédiatement accessibles. Seize passagers à la dérive étaient ainsi secourus.

Des premiers éléments recueillis, trois passagers étaient manquants et quatre auraient rejoint à la nage l’îlot Mtsamboro, dont le passeur présumé. Un naufragé, devant être médicalisé, a été transporté à l’hôpital tandis que les quinze autres, tous Comoriens en situation irrégulière, étaient conduits au CRA pour se voir délivrer des obligations de quitter le territoire Français (OQTF). L’enquête judiciaire relative au chavirage et aux disparitions était confiée à la gendarmerie maritime de Mayotte. Les recherches concernant d’éventuels survivants étaient suspendues à 13h45. Sur les quinze rescapés, treize ont d’ores et déjà fait l’objet d’une reconduite à la frontière.

Recyclage des déchets : Jean-François Carenco presse les Outre-mer à mieux faire

Le ministre délégué chargé des Outre-mer a réuni à Paris, ce jeudi 6 avril, les éco-organismes chargés par l’État de financer et d’organiser la collecte et le recyclage des déchets concernés par une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), tels que les produits électroniques, les meubles, les piles, ou encore les emballages. En présence du cabinet de la secrétaire d’État à l’Ecologie, Bérangère Couillard, du Directeur Général de la Prévention des Risques (DGPR), des représentants de l’Ademe (dont une délégation nationale était récemment à Mayotte) et des préfectures des territoires concernés, cette rencontre a permis de dresser un état des lieux de la gestion des déchets concernés par une filière REP en outre-mer.

En effet, comme l’a souligné le récent rapport du Sénat sur la gestion des déchets en Outre-mer, les territoires ultramarins accusent un retard important. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) de février 2020 a prévu que tous les éco-organismes élaborent au plus tard en 2023 un plan d’action pour faire progresser la collecte et le recyclage des déchets concernés par une filière REP en outre-mer d’ici trois ans.

A l’occasion de cette réunion, Jean-François Carenco a constaté que la majorité des projets de plans d’action préparés par les éco-organismes sont d’une qualité insuffisante et que la concertation avec les collectivités territoriale d’outre-mer mérite d’être renforcée. C’est pourquoi le ministre délégué chargé des Outre-mer et la secrétaire d’État à l’Écologie ont demandé aux éco-organismes de réviser d’ici cet été l’ambition de leurs plans d’action en concertation avec les collectivités d’outre-mer. Les ministres ont également annoncé la publication d’un nouveau guide de l’Ademe pour accompagner cette démarche.

Une loi pour favoriser le retour des cadres ultramarins ?

Plusieurs députés de gauche viennent de déposer une proposition de loi visant à faciliter l’emploi de fonctionnaires dans les territoires d’Outre-mer dont ils sont originaires. « La nécessité de cette proposition de loi émerge d’un constat alarmant. Dans nos territoires d’Outre‑mer, les ultramarins sont minoritaires à occuper des postes d’encadrement dans la fonction publique d’État. En effet, les enquêtes Emploi réalisées par l’Insee sur des données recueillies de 2014 à 2019 estiment qu’il y a une surreprésentation des cadres « hexagonaux ». Ainsi, seuls 11 % de fonctionnaires sont réunionnais contre 45 % d’hexagonaux. La situation est similaire pour la Martinique (10 % contre 40 %), la Guadeloupe (10 % contre 34 %) et la Guyane (6 % contre 25 %). De plus, comme l’avait mentionné le Sénat dans un rapport d’information datant de 2009, un paradoxe « domien » existe ; les jeunes diplômes locaux peinent à accéder aux emplois qualifiés offerts localement. La question de l’emploi en Outre‑mer perdure, ce qui rend nécessaire cette proposition de loi », expliquent en premier lieu les parlementaires. Ils pointent un départ vers l’Hexagone qui « est trop souvent un choix contraint en raison d’un manque d’offres de formations mais aussi d’opportunités ». Cela pose plusieurs problèmes à leurs yeux, un sentiment d’éloignement que la continuité territoriale peine à combler, « une fuite des cerveaux », « des cas de marginalisation et de discrimination de la population locale au profit de cadres hexagonaux », sans compter les dispositifs de retour encore trop défaillants. « Les centres des intérêts moraux et matériels (CIMM) doivent permettre aux fonctionnaires originaires des Outre‑mer de faciliter leur demande de mutation, l’application de leur prise en compte reste aléatoire et contestable, comme le prouvent encore les inégalités de traitement dans les demandes d’indemnités temporaires de retraite (ITR) », rappelle le texte présenté. Si Mayotte n’est pas évoquée, les parlementaires disent s’appuyer sur les expériences tirées d’un dispositif existant en Nouvelle‑Calédonie qui vise à promouvoir et à protéger l’emploi local adopté en 2010. Quatre articles sont donc proposés dans cette loi renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale. « L’article 1er instaure un observatoire des emplois locaux en Outre‑mer qui définit son objet et ses obligations. Les articles 2 et 3 visent à favoriser l’emploi et le retour des fonctionnaires d’État ultramarins dans leur territoire et donnent aux centres d’intérêts moraux et matériels une assise légale. L’article 4 prévoit que pour les fonctionnaires d’État ultramarins, le stage peut être effectué dans leur territoire, comme c’était d’ailleurs le cas jusqu’en 2022 », exposent la vingtaine de députés qui la présente, dont la Réunionnaise Emeline K/Bidi, les Martiniquais Marcellin Nadeau, Jiovanny William, et les Guyanais Jean-Victor Castor et Davy Rimane.

Boulevard urbain de Mamoudzou : la concertation peut commencer

La Commission nationale de débat public (CNDP) a auditionné, ce mercredi 5 avril, le premier vice-président du conseil départemental, Salime Mdéré, et les équipes du chargé de mission dédié au boulevard urbain, Jean-Michel Lehay. Ils ont défendu le projet de boulevard urbain reliant le sud de la commune de Mamoudzou à Majicavo-Koropa. Le tracé d’environ 11,5 km de longueur et budgétisé à 900 millions d’euros pourrait commencer à se dessiner en 2025, avec une ouverture en 2030. Contrairement à une déviation classique, ce boulevard doit prendre en compte la construction de futures infrastructures essentielles au territoire et comportera des voies de raccordement.

Dans sa décision en date du 5 avril, la Commission note que « le dossier de concertation proposé par le maître d’ouvrage est suffisamment complet pour informer le public et engager la concertation. Les modalités de la concertation préalable proposées par le maître d’ouvrage (Conseil Départemental) sont validées. La concertation se déroulera du 3 mai au 3 juillet 2023. Daniel Guérin est désigné garant de la concertation préalable sur ce projet, en binôme avec Renée Aupetit, précédemment désignée garante sur ce projet ». « Le processus de concertation qui débutera donc le 3 mai permettra, le moment venu, de savoir si la population partage le choix du boulevard urbain à large emprise. Les formes et modalités de cette concertation seront précisées rapidement », rappelle le Département.

Son président, Ben Issa Ousseni, salue « cette décision, appuyée sur un dossier de qualité et complet, qui va nous permettre d’engager une vaste concertation pour rendre concret ce vaste projet attendu de longue date par les usagers des transports ».

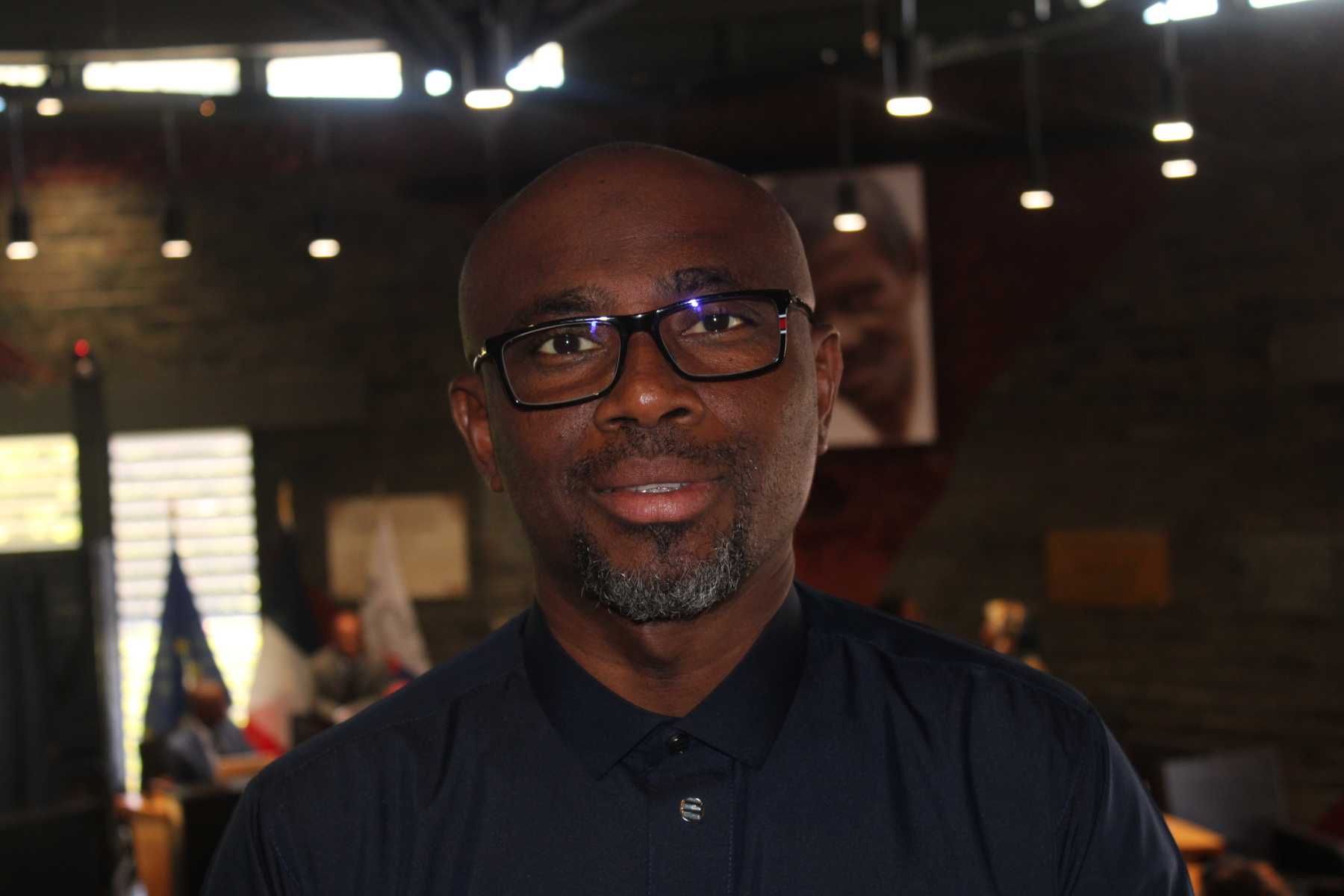

Ben Issa Ousseni : « Le budget Aide sociale à l’enfance-Petite enfance nous inquiète »

Après une longue période de silence et des critiques formulées sur le fonctionnement des services du Département de Mayotte, Ben Issa Ousséni a accepté de briser la glace cette semaine. Dans une longue interview accordée à Flash Infos, il aborde les questions liées à l’économique, au transport, aux sports, à la politique et au social. Elle a été déclinée en plusieurs volets, le premier s’intéressant à l’économie et notamment le budget de la collectivité.

Flash Infos : Le budget 2023 du Département inquiète certains de vos collègues. Qu’en est-il exactement ?

Ben Issa Ousseni : La réalité sur ce sujet est que nous clôturons l’année 2022 avec un excédent budgétaire. J’ai beaucoup de mal à comprendre ceux qui affirment que nous avons dilapidé l’argent du contribuable, en particulier, nos propres collègues conseillers départementaux. J’ai à ma disposition une délibération qui acte un excédent de dix millions d’euros au moment du vote du budget 2022 et de la décision modificative. Et je signale au passage qu’il y a eu une unanimité lors de ce vote (N.D.L.R. les conseillers départementaux ont voté la tenue d’un débat sur le budget, pas son approbation). Les chiffres réels nous indiquent que nous clôturons l’année 2022 avec un excédent de l’ordre de 17 millions d’euros. Donc vous voyez, nous avons amélioré la situation par rapport à ce qui était annoncé. Et ce ne sont pas que des recettes nouvelles, nous avons fait d’importants efforts en matière de maîtrise de dépenses. Le budget général du département pour 2023 est aussi excédentaire, certes pas à un niveau exorbitant, mais cela se situe aux alentours de 15 millions d’euros. Le véritable problème qui se pose aujourd’hui, c’est ce fameux budget annexe Aide sociale à l’enfance-Petite enfance. Il nous inquiète réellement car nous ne savons pas comment faire pour le résoudre.

Flash Infos : Comment procéder pour corriger le tir ?

B.I.O. : J’ai cru lire dans un article que « l’heure du choix est arrivée », et je confirme qu’effectivement c’est le cas au niveau du département. Qu’allons-nous faire pour que ce budget action sociale dont le montant dépasse actuellement les 65 millions d’euros alors que les dotations sont de 24 millions seulement ? Si le conseil départemental devait compenser cet écart, ça se matérialisera par du transport scolaire en moins, des bourses en moins, de même que le soutien aux associations. Oui, on se rapproche de certaines difficultés dues essentiellement à ce budget annexe. Je ne dis pas ici qu’il n’y a pas des difficultés ou des expansions dans le budget général. Le transport scolaire a débordé avec, je ne le cache pas, 46 millions d’euros cette année, contre 28 millions en 2019. Le nombre d’élèves a explosé. On est le seul territoire de la République où on rectifie constamment les chiffres au cours de l’année. Il y a tout le temps de nouvelles arrivées. Les factures évoluent à la hausse d’un mois à un autre parce qu’on va inscrire 20, 30, voir 200 élèves de plus chaque mois sur ce territoire. Donc cette forte démographie a eu raison de ce budget. Il n’y a pas que cela, nous avons fait le choix de l’allotissement (N.D.L.R. les transporteurs se partagent le territoire) sur ce marché pour faire travailler le plus grand nombre et renforcer la paix sociale. Tout le monde constate qu’il y a moins de grèves maintenant dans ce secteur d’activité, mais derrière, il y a eu aussi un coût.

F.I. : Avez-vous eu un retour sur votre demande de prise en charge de l’État concernant les PMI et l’aide sociale à l’enfance ?

B.I.O. : Je rappelle que 91% du public qui fréquente nos PMI (Protection maternelle et infantile) se constitue de non assurés sociaux. Ils sont en totalité à la charge directe du Conseil départemental de Mayotte. Et l’aide médicalisée d’État (AME) n’existe pas dans l’île. Aujourd’hui, cela devient très compliqué pour nous du fait que cette population n’arrête pas de sans cesse augmenter, idem pour les charges, de sorte que nous nous retrouvons dans des difficultés importantes en raison de ce budget social. Les enfants non accompagnés sur ce territoire se constituent à 82 % d’origine étrangère. Nous avons prévenu l’État qu’à défaut d’être accompagnés, nous allons nous retrouver dans d’importantes difficultés. Malgré nos demandes, rendez-vous répétés et nos alertes, nous n’avons aucune suite positive à ce jour. Nous poursuivons donc les discussions pour le budget 2024 et pour la suite. Après presque deux ans de mandats, six rapports de l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) et de la Chambre régionale des comptes, on nous fait comprendre qu’une nouvelle mission inter-inspections arrive prochainement… Nous sommes donc dans l’incertitude même si le préfet de Mayotte, avec qui nous travaillons en bonne intelligence, continue à relayer nos analyses et nos propositions. Cela étant, nous tendons, par la force des choses, vers une décision douloureuse mais réaliste : celle de ne plus accueillir les non-affiliés de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), les mineurs sans titre ni identité, dès juillet 2023. Comme je le dis souvent, nous ne pouvons garantir des solidarités à un même niveau sans que l’État ne mette la main à la poche !

F.I. : Vous avez laissé entendre qu’il y aurait une réorganisation des effectifs.

B.I.O. : A eux seuls, nos agents représentent une masse salariale mensuelle de 15,5 millions d’euros, tous budgets confondus. Nous nous concentrons sur les départs à la retraite, mais aussi sur l’inaptitude au travail qui caractérise parfois un certain nombre de salariés du département. Ils représentent un poids très important sur la masse salariale. A présent, nous essayons d’améliorer la qualité de nos recrutements, avec des cadres de niveau attaché. Les seuls agents de catégories C que nous recrutons, sans le cacher, sont les médiateurs qui sont passés de 70 à 140 à la fin de l’année dernière. Nous ne voyons pas le bout du tunnel parce-que les problèmes de violence continuent d’augmenter. En matière de sécurité, nous sommes contraints d’avoir des agents de sécurité en nombre ou des assistants familiaux. Je reconnais que dans un département classique, on n’aurait pas eu tous ces postes-là.

F.I. : Que pensez-vous des critiques sur le train de vie du Département ?

B.I.O. : J’en ai beaucoup entendu au sujet des déplacements des élus, messieurs les journalistes. Je vous avoue ma grande surprise à ce niveau-là. Je vous donne juste quelques chiffres. En 2014, notre assemblée comptait 19 élus et nous étions à un million d’euros de frais de déplacement. En 2019, ce chiffre est passé à 1,2 millions d’euros, je passerai sur les deux années suivantes marquées par les restrictions du Covid-19, mais nous sommes encore à 1,2 millions en 2022. Concernant 2023, nous envisageons de poursuivre nos efforts pour obtenir un budget équilibré.

F.I. : Y aura-t-il des conséquences sur les investissements ? Et dans quelle mesure, avez-vous eu des remboursements de l’État et de l’Europe ?

B.I.O. : Il est certain que pour la période 2023-2024, le Département sera amené à faire des choix. Nous avons lancé des projets très ambitieux, je citerai en particulier l’Hôtel du département qui est à refaire et la cité administrative à Coconi. Ce sont des projets phares qui suivent leur cours. Ils sont financièrement supportés par notre institution, sans bénéfice d’un co-financement, parce qu’ils ne sont pas éligibles aux fonds européens. Ces derniers n’interviennent pas dans ce domaine de la construction de bâtiments propres au département, nous le faisons donc en autofinancement, voire même à ne pas exclure dans l’avenir, avec des prêts que nous serons amenés à négocier. Pour les autres projets, tels que les équipements sportifs, les PMI et autres, nous sommes en train de nous « bagarrer » pour les inscrire dans le plan de convergence ou dans les fonds européens. S’ils ne sont pas éligibles, nous serons obligés de faire des choix. Je pose aussi des questions que d’aucuns ne voudraient entendre, sur le rythme de construction des PMI. Certaines sont co-financées, d’autres pas. Nous allons sans doute devoir ralentir le rythme dans la mesure où nous avons des difficultés pour les faire fonctionner.

Il est vrai que la question commence à se poser pour les équipements sportifs, alors que nous voulons accueillir les Jeux des îles de l’océan Indien en 2027. On parle ici d’équipements qui sont d’emblée déficitaires dans leur fonctionnement. Il faut savoir qu’une piscine olympique n’est jamais à l’équilibre, il faut à peu près un million d’euros par an pour la faire fonctionner. Donc, notre objectif est d’avoir le maximum de co-financements pour tous ces projets. Nous avons mis en place une cellule constituée en partie des directions des finances et de l’aménagement, exclusivement dédiée à la recherche de co-financements pour des projets d’investissement et faire en sorte que les fonds que nous obtenons soient complètement levés. Le GIP « L’Europe à Mayotte », organisme intermédiaire mis en place en partenariat avec la Préfecture, s’est activé dès sa création à rattraper le retard de traitement des dossiers. Une partie du financement des nouveaux amphidromes est, ainsi, subventionné par le Feder (Fonds européen de développement régional) et le remboursement interviendra après la livraison de celles-ci et la remontée des dépenses (factures) des amphidromes auprès du GIP. C’est la même chose pour les travaux du quai numéro 1 et prochainement lorsque nous lancerons les travaux du troisième quai. Ce concept peut être élargi au fonctionnement d’un certain nombre d’équipements et à la maîtrise des dépenses. Je pousse d’ailleurs mes équipes à aller vers le FSE (Fonds social européen) pour nous accompagner sur l’ensemble de nos projets.

F.I. : Le Département a renoncé à taxer certains produits de grande consommation, est-ce que cela a réellement eu impact sur les prix dans le commerce et la grande distribution ?

B.I.O. : S’agissant du carburant, le dispositif que nous avons mis en place a très bien fonctionné, il a profité à tout le monde et Total a bien joué le jeu. Sur l’octroi de mer, la mesure a permis d’atténuer le coût de l’inflation car il allait être beaucoup plus important du côté des distributeurs. Il est vrai qu’il y a eu un gros travail réalisé en arrière-plan, et des contrôles ont été conduits par les services de l’État. Ce qui n’avait pas été le cas précédemment sur les articles d’électroménager qui avaient été déclarés produits de première nécessité. Si nous n’avions pas mis ces mesures en place, il est certain que le prix à l’étalage aurait été beaucoup plus important que ce que connaît actuellement le consommateur mahorais. D’ailleurs, ce travail se poursuit encore.

F.I. : Il a été question d’une diminution sensible des aides et subventions allouées aux associations pour maîtriser les dépenses. Est-ce une mesure temporaire ou s’achemine-t-on vers quelque chose de permanent ?

B.I.O. : Pour 2023, la baisse de ces aides est une réalité. Il n’y a pas que les associations qui subiront cette situation, le monde économique va également être impacté à ce niveau puisque je disais précédemment que nous rencontrons des soucis en matière d’investissement, nous ne dégageons plus de marges. Par contre, avant de poursuivre plus loin, je voudrais répondre à certaines questions posées dans les médias, à savoir, ce que nous avons fait des 50 millions d’euros d’excédent de 2021. Je rappelle que les excédents sont inscrits en investissement dans le budget de l’année suivante. Les gens ont tendance à croire que 2021 n’a concerné que notre prédécesseur, or, ce n’est pas le cas. Dès notre arrivée, nous avons fait l’année et donc avons contribué à dégager cet excédent de 50 millions d’euros. Leur inscription en investissement nous a permis d’accompagner très fortement nos collectivités locales. Nous affectons six millions d’euros au Sdis (service départemental d’incendie et de secours) tous les ans pour construire des casernes un peu partout sur le territoire. Il est extrêmement important que le Sdis se déconcentre sur les territoires éloignés des centres urbains. En matière d’aides économiques, j’ai besoin de disposer du bilan de ce qui ce qui a été réalisé jusque-là, sachant que ces aides ont été accordées sans que nous ayons une connaissance réelle de leur impact sur le système. Cette année, j’ai demandé qu’un travail de vérification soit réalisé en partant de 2018 afin que nous ayons une vision des retombées des 15 millions d’euros qui ont été accordés au monde économique local.

F.I. : Vous parlez souvent du développement économique. Quels domaines souhaitez-vous justement développer ?

B.I.O. : Mayotte a besoin plus qu’ailleurs de développer son économie, surtout dans un contexte de crise économique qui touche les départements et régions d’outre-mer qui connaissent une inflation galopante. Les raisons en sont bien identifiées : crises sanitaire et économique dues à l’épidémie de Covid-19, bouleversement des routes maritimes, multiples conséquences de la guerre en Ukraine,… Mayotte possède des atouts considérables que nous envient nos voisins de la région : des atouts liés à un dynamisme et à une croissance de tous les possibles ; des atouts liés à ses capacités de résilience qui lui ont permis de faire face aux crises économiques successives et à des évènements lourds en se relevant toujours ; des atouts liés aux projets d’infrastructures d’envergure amenés à concerner Mayotte comme la future piste longue, le futur quai n°1 en lien avec les engagements ministériels sur le port, ou bien sûr l’accueil souhaité à Mayotte des Jeux des Iles 2027. Des atouts enfin liés au positionnement géographique de Mayotte : celui d’une région ultrapériphérique de l’Union européenne située stratégiquement au cœur de l’Océan Indien, dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l’Afrique de l’Est. Mayotte peut jouer, mais plus encore doit jouer un rôle moteur pour assurer la stabilité et le développement économique dans cette zone du Canal du Mozambique. Un rôle stratégique, que ce soit pour ses routes maritimes ou pour ses projets énergétiques essentiels à l’approvisionnement des pays d’Afrique de l’Est et dans lesquels de nombreuses entreprises européennes investissent. Mais ces potentialités incontestables de Mayotte ne sauraient trouver de débouchés si nous ne trouvons pas collectivement des réponses à un certain nombre de défis majeurs pour notre île : le défi de l’insécurité des déplacements à optimisés, le défi de la sécurité des biens et des personnes, le défi de la jeunesse à laquelle nous nous devons d’apporter des solutions rapides… Ces solutions donneront de la crédibilité à tout ce que nous mettrons en œuvre, je sais trop combien ces préoccupations de vie quotidienne ont leur importance quand il s’agit de l’image et de l’attractivité de Mayotte et de son devenir.

F.I. : Comptez-vous relancer l’aquaculture ? Le Département va-t-il aider la filière pêche à se professionnaliser ?

B.I.O. : La relance de l’aquaculture va avec l’objectif que nous portons, dans notre projet pour Mayotte (2021-2028), de faire de l’économie bleue un levier solide de la croissance de notre territoire. Parmi les enjeux majeurs qui en découlent, il y a l’aménagement du littoral et l’accès à la mer, aux activités productives (pêche et aquaculture), aux transports maritimes, et à la formation aux métiers de la mer. Il existe, dans les années à venir, un fort potentiel pour orienter l’économie mahoraise davantage vers les côtes et l’océan. Les enjeux de limiter la dépendance alimentaire par la structuration des filières de la pêche et de l’aquaculture ou la sécurisation des sites de production et de stockage pour lutter contre les vols en font pleinement partie.

Le rectorat informe les maires des dispositions à prendre

A la fin du ramadan, de nouvelles mesures vont être mises en œuvre pour gérer la ressource en eau qui risque de manquer cruellement à Mayotte. Si la préfecture de Mayotte n’a encore rien annoncé, le rectorat a d’ores et déjà indiqué quel protocole il faut suivre « en fonction des situations ».

C’est par un courrier daté du lundi 3 avril que Jacques Mikulovic a choisi de prévenir les élus locaux. Le recteur de l’académie de Mayotte depuis le mois de janvier notifie les maires des dispositions à prendre dans les écoles à cause « d’une actualité météorologique qui devient préoccupante pour tous, notamment la gestion de la pénurie d’eau et les incidences qui en découlent ». Premièrement, en ce qui concerne la communication. « Nous proposons au niveau des services du rectorat la mise en place d’une démarche qui se développerait comme suit : les avis de coupures sont transmis dès que possible par la directrice de cabinet du rectorat et/ou le service communication aux inspecteurs de circonscription. En retour, l’inspecteur signale à la directrice de cabinet toute situation particulière », informe le recteur.

Deux dispositifs seront mis en place en fonction des degrés d’enseignement. Pour les écoles et classes maternelles, du ressort des communes, « la décision de suspendre les cours suite à une coupure d’eau peut être immédiate ». Dans les collèges et les lycées, la procédure est légèrement différente. « Le principe est de préserver au moins la demi-journée de travail complète », informe l’académie. C’est-à-dire qu’en cas de coupure intervenant dans la matinée, les élèves sont renvoyés chez eux vers midi (pour l’instant cela se fait en fonction des établissements). Il y aura toutefois une variante. « Avant de renvoyer les élèves, il est nécessaire de s’informer auprès de la SMAE (N.D.L.R. Société mahoraise des eaux), afin de connaître l’horaire de remise en service de la distribution d’eau, et de tout faire pour préserver la totalité de la journée de travail », est-il écrit. La décision contraire au renvoi d’élèves interviendra « après concertation entre l’inspecteur et la directrice de cabinet ».

« Satisfaire ses besoins avant l’accès à l’école »

Il n’y a pas que les établissements qui devront faire un effort. Les parents sont invités à s’habituer à fournir une bouteille d’eau à leurs enfants. En outre, il est demandé « à ce que chaque élève puisse satisfaire ses besoins avant l’accès à l’école ». Afin de préserver les ressources en eau et assurer le fonctionnement des sanitaires (une obligation légale), les mairies ne sont pas en reste. Comme ce que font des particuliers ou des entreprises actuellement, elles sont invitées « à construire des solutions d’attente plus pérennes, notamment par la mise en service de récupérateurs d’eau ».

Pour rappel, il ne reste que deux semaines avant les vacances d’avril. Ensuite, il faudra en tenir neuf de plus avant les grandes vacances, un véritable casse-tête pour les élèves, leurs parents, les enseignants et bien entendu les collectivités destinataires de ce courrier.

Une coupure imprévue dans le sud de l’île

En ce lundi de Pâques, les usagers du réseau d’eau potable du sud de Mayotte (Chirongui, Kani-Kéli et Bouéni) ont eu la mauvaise surprise de trouver les robinets vides le matin. La Société mahoraise des eaux (SMAE) indique qu’une coupure électrique provenant du réseau public a empêché le fonctionnement normal de la station de pompage de Chirongui. « Devant le risque de perdre le réservoir de tête de ces secteurs, nous avons dû procéder à une coupure d’urgence de la distribution d’eau et sans préavis », reconnaît le délégataire du syndicat des Eaux de Mayotte. Alors qu’une remise en eau était prévue vers 14h, celle-ci est intervenue une heure plus tôt. Les communes du secteur concernées par les tours d’eau hebdomadaires le lundi soir ont vu la coupure de 17 h repoussée à 22h, « en compensation ».

« Le travail doit être replacé au cœur du débat public »

L’ouverture officielle des Assises du travail s’est déroulée sous le haut patronage du préfet de Mayotte, Thierry Suquet, jeudi 6 avril à 8 heures, dans la salle de cinéma Alpa Joe à Mamoudzou. Un large public issu du monde du travail, des associations d’aide aux personnes souffrant d’handicap, des syndicats et des organisations patronales y a assisté.

Dans son allocution aux Assises du travail, le préfet de Mayotte et délégué du gouvernement, Thierry Suquet, a dressé un état des lieux de la situation de travail dans notre département, expliquant qu’à moyen terme, seul l’emploi dans le secteur privé pourra offrir des débouchés professionnels à la jeunesse locale. « Par ailleurs, la commande publique, et en particulier l’investissement dans de nouvelles infrastructures, entraîne la très grande majorité de l’économie locale. Pour autant, le manque d’attractivité du territoire est particulièrement criant ; il touche tant le secteur privé que public. » Il estime également que l’image négative renvoyée sur Mayotte par les médias vient obérer les candidatures potentielles et aggraver les tensions de recrutement. L’ensemble de ces éléments auraient décidé la Deets (direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de Mayotte à engager une réflexion dans le cadre des travaux menés par le Conseil national de la refondation.

Démontrer l’exemplarité de Mayotte

Pédagogues, les organisateurs de ces ateliers thématiques expliquent que ce Conseil national est en fait une nouvelle méthode pour construire, ensemble et au plus près du terrain, des solutions pour faire face aux défis de l’avenir. « Il s’agit de créer une nouvelle manière de concerter et d’agir, afin que tous puissent échanger de façon constructive pour bâtir des solutions appropriées aux grands défis de l’époque », explique-t-on du côté de la Diecte (direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). En d’autres mots, c’est la leçon que l’État a tiré des conséquences du mouvement des Gilets jaunes qui avait paralysé la France il y a un peu plus de trois ans. Les Assises territoriales du travail en découlent et Mayotte serait le seul département ultramarin à avoir porté une initiative en ce sens. Pour le préfet de Mayotte, les réflexions sur le sens et le rapport au travail, encouragées par les transitions écologique et numérique en cours, ont été accélérées par la crise sanitaire récente. « Dès lors, le travail doit être replacé au cœur du débat public, au même titre que l’emploi, afin d’accompagner au mieux ces évolutions et les attentes de nos concitoyens », a-t-il également fait remarquer.

Trois thématiques étaient développées au cours des tables rondes. Le premier cas s’intéressait davantage plus particulièrement à l’insertion par le travail des publics éloignés de l’emploi ou les mesures d’accompagnement des travailleurs souffrant d’handicap. Des témoignages poignants de personnes handicapées employés dans des entreprises locales, des échanges sur les expériences de terrain dans le domaine de la santé au travail, et enfin des mesures d’accompagnement au sein des entreprises, des aides et des droits au profit du personnel souffrant d’handicap ont marqué ce temp-fort. Le monde du travail se dit prêt à se conformer à la loi, par l’embauche de 6% de cette catégorie d’employés au sein des entreprises de plus de trente personnes.

Le deuxième atelier a permis, lui, de débattre de l’atteinte du plein emploi qui doit passer, selon les organisateurs de l’événement, de la capacité des entreprises à assurer « un bon emploi », autrement dit, la création d’un environnement et des conditions de travail capables d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs et plus loin, leur épanouissement personnel. En ce qui concerne le troisième, l’objectif visé était le partage de la valeur ajoutée et les accords d’intéressement. « À travers la démarche qui nous réunit ce jour, nous cherchons à démontrer qu’il est possible, ici à Mayotte, d’être exemplaires sur ces sujets ; de promouvoir les bonnes pratiques et les innovations ; de rendre le travail plus accessible et conforme à la réglementation », avait indiqué le préfet à l’assistance en clôture de son intervention.

Mayotte et l’emploi en chiffres

– 77 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté contre 14,3 %en moyenne dans l’Hexagone en 2020,

– taux de chômage le plus élevé de France de l’ordre de 30 % contre 7,2 % pour la moyenne nationale,

– taux d’emploi le plus faible de France à 30% contre 73% dans la moyenne nationale,

– 50% des emplois se situe dans le secteur public et les administrations,

– 50 % de la population a moins de 18 ans.

– seuls 40 conventions collectives nationales sont étendues à Mayotte alors que le code du travail s’applique à Mayotte depuis 2018, et elles ne concernent qu’un nombre restreint d’entreprises, telles que celles liées aux secteurs de la propreté ou de l’immobilier.

Oirdi et ses amis lancent une nouvelle cagnotte pour ce ramadan

Pour la troisième année de suite, Oirdi Anli lance une initiative en ligne pour aider les familles mahoraises les plus démunies à l’occasion du mois sacré. Les fonds collectés seront utilisés uniquement pour acheter des kits alimentaires. Dans ce combat contre la faim, il compte élargir davantage les zones et augmenter le nombre des bénéficiaires. Entretien avec l’initiateur de ce projet solidaire.

Flash Infos : Vous avez lancé une cagnotte ces deux dernières années, comment cette expérience vous a-t-elle affecté personnellement ? Qu’est-ce qui vous motive et quels sont les problèmes rencontrés pendant les précédentes distributions ?

Oirdi Anli : J’ai vu la souffrance de ces familles lors de mes dernières distributions et leurs conditions de vie m’interpellent à agir. Ce sont des humains. Des familles qui vivent dans la précarité et d’autres qui vivent dans des conditions de vie inimaginables. C’est ma grande motivation. Parmi les soucis majeurs, il y a des fonds insuffisants pour subvenir à un grand nombre de familles et je profite de faire appel aux personnes de bonne foi qu’il est encore temps de faire quelque chose. On a un manque de sécurité sur le terrain et de bénévoles pour nous aider dans la distribution.

F.I. : Pour cette année, il y a une évolution du montant de la cagnotte ? Quelles sont les zones concernées pour la distribution ?

O.A. : Jusqu’à présent, nous n’avons même pas atteint le montant de la cagnotte de l’année dernière. Nous avons actuellement collecté 3.904 euros, mais elle n’est pas encore clôturée. Donc le chiffre est pour le moment en baisse, mais nous espérons une évolution pour le temps restant. La distribution des kits alimentaires est prévue le week-end du 15 avril et se déroulera principalement dans la commune de Mamoudzou. Elle est ainsi prévue le dernier week-end avant la fin du jeûne obligatoire caractérisé par les festivités de l’aïd el-fitr. Nous espérons la faire aussi cette année la commune de Koungou. Nous voulons sincèrement élargir cette distribution à d’autres régions car les donateurs ne sont pas tous issus du chef-lieu.

Dhoul-Karnayne Abdouroihamane

Lien vers la cagnotte de Oirdi Anli : www.leetchi.com/c/solidarite-aux-familles-demunies-3eme-edition

Une autre action similaire pour Kawéni

Augustin Février, nouveau résident de La Vigie en Petite-Terre, a décidé de lancer sa première cagnotte en ligne aussi pour aider ceux qui sont dans le besoin à Kawéni. Son objectif est de collecter suffisamment de fonds pour acheter des colis contenant de la nourriture et des produits de première nécessité. Quant à la distribution prévue le 16 avril prochain, il laisse l’association Maor’aide la partie logistique vu leur niveau d’expérience. « Ça fait longtemps que je pense à faire une action, vu que je travaille dans une association. Je suis confronté régulièrement aux difficultés sociales des personnes à Mayotte dans tous les domaines. Comme c’est le ramadan, moi-même étant musulman, je me suis dit que c’est un bon moment de multiplier les bonnes actions. J’ai créé la cagnotte et j’ai partagé le lien avec des amis sur les réseaux sociaux puis le train est parti tout seul. Actuellement où l’on parle, on a collecté 3.279 euro », nous dit-il par téléphone.

Lien vers la cagnotte pour Kawéni : www.leetchi.com/c/operation-daide-a-kaweni

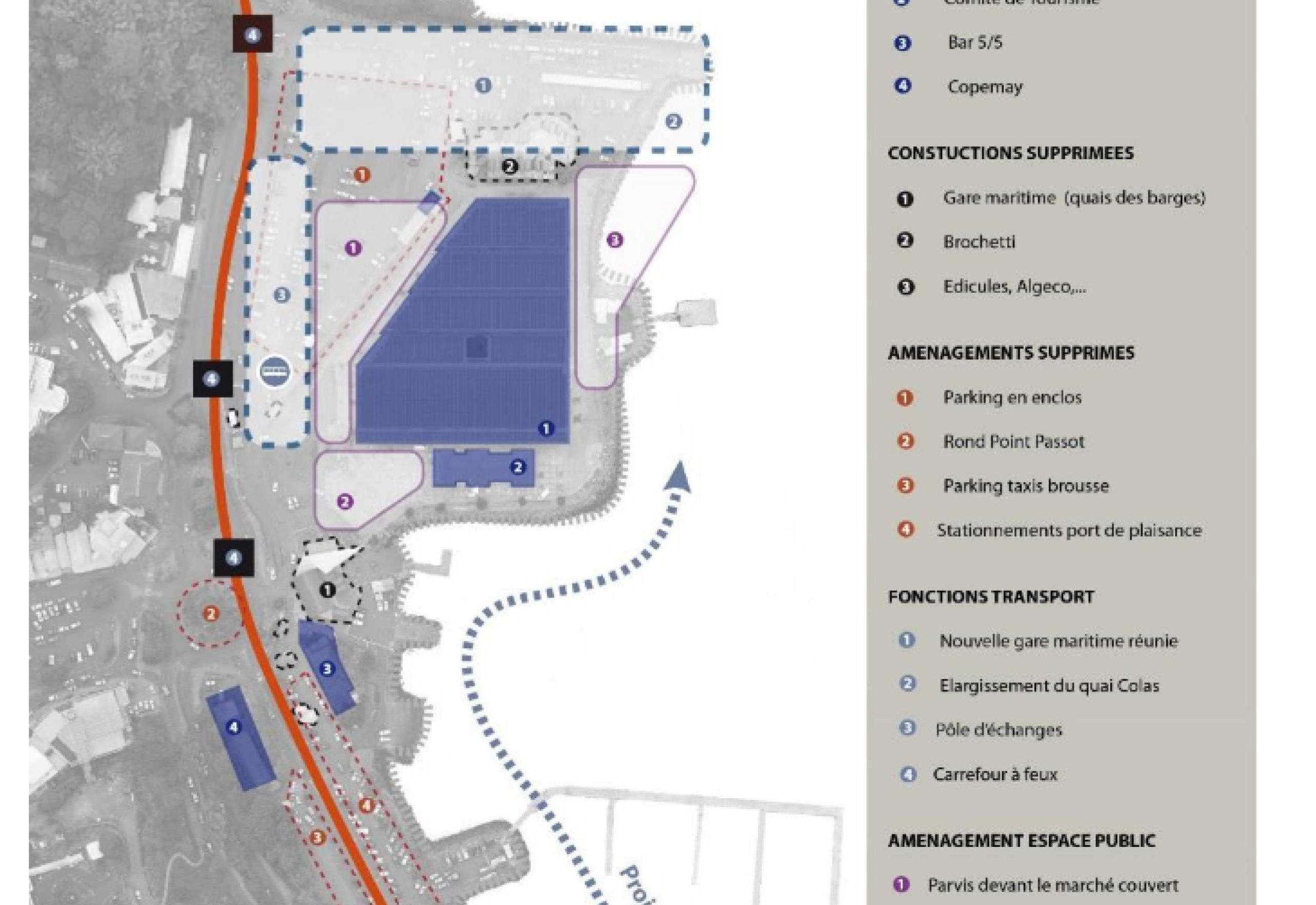

« Le front de mer de Mamoudzou, on en parle depuis les années 1970 – 1980 »

Dans une longue interview accordée à Mayotte Hebdo, Ambdilwahedou Soumaïla a évoqué le projet du front de mer de Mamoudzou. Le maire espère des travaux dès 2025 et jusqu’en fin d’année 2027, voire début d’année 2028.

M.H. : Vous avez récemment récupéré des mains du conseil départemental le dossier du front de mer de Mamoudzou. Un transfert important pour vous ?

Ambdilwahedou Soumaïla : Nous pensons que notre nouvelle façon de travailler doit se faire avec les autres, dans une sorte de gouvernance partagée. Je pense que c’est vraiment important. Le front de mer, on en parle depuis les années 1970 – 1980. Il y a eu quelques évolutions qui ont été réalisées, il suffit juste de regarder les photos d’époque. Après, il faut aller encore plus loin, mais aller plus loin avec les autres. C’est dans ce sens que nous nous sommes alliés avec le Département, qui est globalement propriétaire des lieux, avec la Cadema (communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou) à travers son projet de Caribus, avec la CCI, qui gère toute la partie économique, le ponton, avec la SIM, qui est quand même un des propriétaires immobiliers de l’espace, et les autres entreprises installées dans le centre-ville, pour que nous puissions réfléchir à la vision du centre-ville de demain. Il faut que tout le monde soit partie prenante, mais il fallait quand même qu’il y ait un animateur principal, d’où le choix que nous avons collectivement fait de confier l’animation à la ville. Et je remercie le Département et les partenaires avec qui nous avons signé la convention, ce qui nous permet aujourd’hui de pouvoir lancer la dynamique sur cet espace. Faire avec les autres, en bonne intelligence, permettra d’aller vite. Je pense que chacun avait toujours voulu faire les choses tout seul, ce qui fait que quelques années plus tard, on a toujours un front de mer qui ne bouge pas nécessairement.

M.H. : Au niveau de l’avancement des travaux, ils sont toujours prévus pour 2025 ?

A.S. : Nous sommes en train de consulter ce qu’on appelle un programmiste. D’ici mi-avril, nous aurons retenu le cabinet qui va mettre en harmonie tous les projets, qu’ils soient portés par le Département, la Cadema, la CCI, la SIM ou nous-mêmes. Il faut qu’il y ait une coordination de l’ensemble de ces structures et de ces projets à venir, d’où l’idée de prendre un programmiste qui mettra tout le monde autour de la table. Il aura jusqu’à fin juin pour nous remettre ses offres et la notification, qui interviendra à la mi-juillet. La fin des études de programmation, donc le programme de manière globale, est prévue pour mai 2024. Puis, nous espérons lancer la première tranche des travaux au premier semestre 2025, jusqu’en fin d’année 2027, début d’année 2028.

M.H. : Le budget est toujours fixé à 3,5 millions d’euros pour le port de plaisance de Mahabou et le remblai ?

A.S. : Le programmiste et les offres qui nous seront rendues nous permettront d’avoir un budget un peu plus détaillé, chacun avec ses projets. Les études nous permettront d’y voir un peu plus clair et d’avoir un prévisionnel d’ici 2024, sur le pôle d’échange multimodal et tous les aménagements et structures qui seront réalisées par le Département, et tout le mobilier et les aménagements qui seront posés par la ville.

Retrouvez le grand entretien d’Ambdilwahedou Soumaïla dans le numéro 1038 de Mayotte Hebdo, disponible gratuitement ici : www.mayottehebdo.com/mayotte_hebdo/

Les grands travaux de la commune

Front de mer de Mamoudzou : 2025-2028

NPRU de Kawéni : 2022-2027

Front de mer de M’tsapéré et Palais des Congrès : 2025-2032

Les étudiants du lycée de Tsararano se mobilisent pour la santé

Dans le cadre de la journée mondiale de la santé, célébrée chaque année le 7 avril, le lycée de Dembéni, à Tsararano, était animé par une journée de sensibilisation et de prévention. Organisée par les élèves en première année du Brevet de technicien supérieur Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S), cette journée a permis sensibiliser aux enjeux de santé plus de 650 élèves de l’établissement.

Durant toute une matinée, les élèves et professeurs de l’établissement du lycée de Tsararano ont pu prendre part aux différents stands mis en place localement. L’objectif de cet événement, organisé dans le cadre de la journée mondiale de la santé, était de permettre aux élèves de faire des choix éclairés et favorables à leur santé, mais surtout de les rendre acteurs de leur propre santé.

Une matinée par et pour les élèves

Les élèves en première année de BTS SP3S se sont mobilisés pour créer ce projet. Cette action est réalisée dans le cadre des actions professionnelles faisant partie de l’enseignement de la formation, les étudiants « ont fait l’ensemble du travail, les professeurs, nous étions là pour leur donner le cadre de travail, la théorie et la méthodologie », explique Naïma Khadraoui, professeur de sciences et techniques médico-sociales (STMS). Un mois et demi de préparation ont été nécessaires afin de mettre sur pied cette action de promotion de la santé. De la mise en place d’un questionnaire, à la gestion du roulement des classes, en passant par la recherche de partenaires, mais aussi par la création d’un planning, de la communication et de la logistique, tout a été entièrement géré par les étudiants. Pour Maiyna Salim, étudiante en première année de BTS, le plus dur à créer a été le planning, « il a fallu s’adapter et le modifier au minium cinq fois pour s’adapter aux classes et aux imprévus ».

Au commencement, « nous avons voulu réaliser une analyse de besoins et pour cela, avec les élèves nous nous sommes demandé quels étaient les besoins en santé des élèves du lycée », explique Naïma Khadraoui. Une fois cet échantillonnage réalisé, « on s‘est rendu compte que certains élèves avaient des lacunes et manquaient d’information dans plusieurs thèmes de la santé », explique l’étudiante. En complément, « un recueil de données auprès de l’infirmière et du psychologue de l’établissement », note la professeure.

La santé au sens large

À la suite de l’étude des informations recueillies, plusieurs items ont été retenus pour cette journée. L’éducation sexuelle, l’hygiène menstruelle, la santé sexuelle et les infections sexuellement transmissibles, la lutte contre le cancer, l’hygiène bucco-dentaire, le diabète ou encore la santé mentale et le bien-être sont les sujets qui ont été abordés au cours de la matinée. Au total, ce sont auprès de dix stands que les participants ont pu s’informer. Des ateliers, des moments de questions-réponses ou encore des échanges ont permis aux élèves de poser toutes leurs questions. Amalca, La Croix-Rouge, Horizon Santé, l’UFSBD, Nariké M’Sada, Amalca, MDPH, Fahamou Maesha, Ufolep et les phychologues de l’Éducation nationale étaient les partenaires présents lors de cette action de sensibilisation. Afin de « s’améliorer et d’améliorer leur projet », comme le souligne Maiyna Salim, les étudiants de la section SP3S ont diffusé un questionnaire de satisfaction auprès des élèves.

Opération Wuambushu : les collectifs locaux réaffirment leur soutien « massif » à Gérald Darmanin

Favorables à l’opération Wuambushu prévue le 22 avril, plusieurs collectifs mahorais (Collectif des citoyens de Mayotte loi 1901, le Collectif des citoyens de Mayotte mouvement 2018, le Codim, le Collectif RéMa et les Femmes Leaders) ont écrit un courrier à destination de Gérald Darmanin, ce lundi 10 avril. Ils assurent le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer de leur soutien, sans oublier d’égratigner les récentes tribunes s’opposant au grand plan de destructions de cases en tôle et d’expulsions de personnes en situation irrégulière à Mayotte.

« Monsieur le Ministre,

Comme suite à l’entretien que vous avez bien voulu accorder à la délégation de la société civile, le 1er janvier 2023, à la Case Rocher, et à l’occasion duquel vous nous avez confirmé votre intention de répondre favorablement à la vieille demande de la population mahoraise, de beaucoup de responsables, et d’élus, à savoir : la démolition de tous les bidonvilles (cases en tôles notamment) construits illégalement sur tout le territoire de Mayotte, que ce soit au cœur ou en périphérie des villes et parfois dans la forêt ; la reconduite à la frontière des nombreux immigrés clandestins vivant à Mayotte (avec leurs enfants pour éviter de rallonger la liste des mineurs isolés). Et la fermeture des frontières de Mayotte afin d’empêcher d’autres candidats à l’immigration clandestine de venir regonfler les rangs des populations vivant en situation irrégulière à Mayotte dans des conditions inhumaines. Vous nous avez fait part de votre intention de mener cette opération intitulée « Wuambushu ». Comme le 1er janvier dernier, comme suite à la manifestation du 14 mars dernier en soutien à l’opération, avec le Collectif des citoyens de Mayotte loi 1901, le Collectif des citoyens de Mayotte mouvement 2018, le Codim, le Collectif RéMa, les Femmes Leaders avec la bénédiction des Cadis de Mayotte, nous tenons à vous dire une nouvelle fois notre soutien massif pour que vous meniez à bien cette opération et nous vous renouvelons notre demande de la fermeture des frontières par la mise en place d’un bâtiment de la marine nationale pour empêcher toute tentative d’immigration clandestine à Mayotte. Nous vous demandons également le durcissement de la politique migratoire à Mayotte afin de ramener la part de population étrangère vivant sur notre département à une proportion plus raisonnable. Pour rappel, lorsqu’en métropole la population étrangère est estimée aux alentours de 10%, à Mayotte, elle est de 50% au minimum. Selon l’Insee, « près d’un habitant sur deux est de nationalité étrangère » (source Insee Première n°1737 de février 2019). Toujours selon l’Insee, « la moitié des étrangers non natifs de Mayotte se trouve en situation administrative irrégulière » (source INSEE Analyses n°12 de mars 2017).

Outre les déséquilibres politiques, économiques, sanitaires, environnementaux, sociaux et même religieux maintes et maintes fois dénoncés et documentés, cette immigration clandestine sans commune mesure est source d’une violence inouïe et inédite à Mayotte, avec d’atroces meurtres et des attaques terroristes notamment dans des établissements scolaires, par des jeunes étrangers souvent encouragés par leurs parents qui ne partagent pas les valeurs républicaines françaises. Inutile de vous rappeler que ces étrangers profitent de leur situation de clandestinité pour commettre des crimes et délits en tout genre sachant qu’il est difficile de les confondre, s’ils ne prennent pas tout simplement le kwassa pour retourner vivre aux Comores après un crime particulièrement crapuleux commis à Mayotte. Cela fait plusieurs années que la population de Mayotte, fatiguée de ces crimes, délits et violences en tout genre, demande qu’une telle opération soit menée pour ramener le calme et la paix sur notre département. La situation est devenue invivable à point tel que beaucoup de Français (qu’ils soient ou non originaires de Mayotte) quittent le département pour aller vivre, travailler, et éduquer leurs enfants ailleurs en métropole ou à La Réunion comme s’en fait l’écho l’Insee dans Insee Première n°1737 de février 2019 : « les personnes natives de métropole et des autres DOM sont moins nombreuses qu’en 2012 ».

« Des associations droits-de-l’hommistes honteusement à l’œuvre »

Les Français quittent notre territoire français pour aller vivre ailleurs car l’île est rendue, à dessein, invivable par ces nombreux immigrés clandestins. Or, un certain nombre d’associations droit-de-l’hommistes qui pourtant restent silencieuses sur les nombreuses ruptures d’égalité entre les Français de Mayotte et ceux de l’Hexagone, sont de plus en plus honteusement à l’œuvre pour tenter de faire stopper cette opération salvatrice pour Mayotte sous des prétextes fallacieux qui cachent à peine leurs motivations politiques. Il en est ainsi du syndicat local de la magistrature, qui aurait pu se contenter de demander des moyens supplémentaires pour répondre à l’afflux de réclamations, à l’augmentation de leur charge de travail lors et à l’issue de l’opération au lieu de se positionner contre l’opération elle-même ; d’un certain nombre de professionnels du centre hospitalier de Mayotte (CHM) qui, de la même manière, au lieu de demander du renfort pour une éventuelle augmentation de leur activité, prennent juste une position politique contre l’opération et donc contre Mayotte française dans le fond ; de la Commission Nationale des Droits de l’Homme qui par courrier du 17 mars 2023 de son président Jean-Marie Burguburu, vous a demandé de renoncer à la mise en œuvre de l’opération « Wuambushu » que la population de Mayotte demande. Les motifs sont tout aussi fallacieux et cachent à peine les motivations politiques pour lesquelles luttent les associations pseudo-humanitaires mais en réalité néocoloniales par la politique de colonisation humano-humanitaire qu’elles défendent à Mayotte et auxquelles la CNDH accorde habituellement une oreille particulièrement attentive. Dans son courrier du 17 mars 2023, la CNDH exprime ses graves préoccupations sur « l’aggravation des fractures et des tensions sociales dans un contexte déjà très fragilisé ». Cette commission nationale semble se tromper de combat. Les fractures sociales sont une réalité entre les Français de Mayotte et ceux de l’Hexagone depuis des dizaines d’années. Et par son silence, cette commission pourtant déjà saisie par le passé, semble ne jamais s’en alarmer. Elle semble également ignorer que les tensions sociales à Mayotte sont une réalité depuis des années, et que justement, c’est l’immigration clandestine massive et incontrôlée qui est à l’origine de ces tensions sociales. Ne pas renvoyer les immigrés clandestins dans leur pays d’origine, ne pas démolir les bidonvilles zone de non-droits où ils habitent majoritairement, c’est prôner le statu quo qui va aggraver davantage ces tensions sociales, hypothéquant ainsi l’avenir des enfants Français de Mayotte. Il est regrettable de constater le niveau de méconnaissance de la situation de notre île par la CNDH qui se laisse dicter ses positions par les militants d’extrême gauche qui œuvrent dans certaines associations pseudo-humanitaires exerçant à Mayotte.

Dans son courrier, le président affirme que les tensions territoriales actuelles seraient dues à « un secteur social à la peine, doublé d’une crise de l’eau et de la vie chère, mais aussi l’épuisement des populations à la suite d’une campagne de démolitions réalisée dans le cadre de la loi Elan ». D’emblée, nous disons non à cette politique qui voudrait faire de Mayotte un grand centre social qui concentrerait alors toutes les problématiques sociales que la métropole n’a jamais pu régler dans les quartiers défavorisés. Aussi nous regrettons ici un faux diagnostic éhonté sur la crise de l’eau, en ce que si elle est justifiée en partie par le manque d’investissement des pouvoirs publics pour répondre à la demande d’une démographique non maîtrisée et galopante ; cette même démographie explose du fait même de l’immigration clandestine que défend la CNDH par sa prise de position. Prétendre que les retards en matière sociale expliquerait les tensions territoriales est tout aussi inexact en ce que depuis des années. L’État a commis de nombreuses discriminations en matière sociale contre les Français de Mayotte et sans que ces derniers ne se rendent auteurs d’aucune tension sur le territoire. Nous profitons de l’occasion pour rappeler au président de la CNDH qui nous lit en copie que ces années durant, la CNDH est demeurée silencieuse sur les discriminations des Français de Mayotte, malgré qu’elle en ait été interpellée. L’épuisement de la population dont elle parle, est dû non pas à la mise en œuvre des démolitions des bidonvilles dans le cadre de la loi Elan. Bien au contraire, les Français de Mayotte trouvent que la mise en œuvre de la loi ne va pas assez loin dans la mesure où les autorités laissent les personnes issues des cases démolies reconstruire ailleurs sur le territoire lorsqu’elles ne les hébergent pas. Cette mesure de droit crée chez les immigrés clandestins le sentiment que pour obtenir un droit au logement en France, il suffit de venir clandestinement, essayer de se faire régulariser rapidement et squatter le terrain d’autrui. Chez les Français de Mayotte, cette mesure crée un sentiment de profonde injustice car nous sommes obligés de construire des logements qui ne sont pas aux normes et difficilement car sans l’accompagnement des banques parce que nous ne sommes pas assez riches et sommes jugés pas assez pauvres pour accéder aux logements sociaux. Des logements que nous sommes ainsi contraints de partager avec les membres de nos familles. La CNDH justifie sa demande d’arrêt des expulsions par le fait que selon elle, « les nombreuses expulsions pratiquées jusqu’à maintenant […] n’ont réglé aucun problème ». Elle oublie que la contradiction du droit français entre besoin de préserver l’équilibre du territoire et l’ordre public par la lutte contre l’immigration clandestine, et le respect des droits de l’homme, donc de ceux des immigrés, empêchent l’État de lutter efficacement contre ce phénomène migratoire comorien sur Mayotte qui est exceptionnel par le nombre de candidats qui affluent chaque jour.

Elle oublie aussi que tant qu’un moyen ne sera pas déployé pour fermer les frontières de manière effective en stoppant tous les candidats à l’immigration depuis la haute mer, sans leur laisser la possibilité d’entrer dans le territoire, la lutte contre l’immigration continuera à avoir des résultats mitigés. Et encore, de l’avis de beaucoup, abandonner cette lutte contre l’immigration clandestine sous prétexte d’inefficacité n’est pas non plus une solution envisageable en ce que la situation deviendrait vite invivable comme c’est le cas depuis 2012 où la politique migratoire à Mayotte a pris de allures de laisser faire laisser entrer. A l’inquiétude de la CNDH quant à l’éventuelle impossibilité pour les personnes expulsées de pouvoir « bénéficier d’un recours effectif » devant des tribunaux qui seront engorgés, nous répondons qu’à situation exceptionnelle mesures exceptionnelles. La colonisation humano-humanitaire comorienne sur le département français de Mayotte est d’une ampleur telle qu’il faut bien des mesures exceptionnelles pour y répondre. A l’instar de la non-existence d’un effet suspensif sur les mesures d’éloignement à Mayotte, nous estimons d’ailleurs que toutes les mesures existantes ne vont pas assez loin eu égard à l’ampleur de la problématique. Par ailleurs, à ce sujet, monsieur le Ministre, puisque les magistrats qui exercent à Mayotte vous ont exprimé de manière claire qu’ils rechignent à faire leur travail pour se prononcer sur les éventuels recours des clandestins expulsés, sur les conseils de leurs amis des associations droit-de-l’hommistes qui les défendent, alors nous vous demandons de bien vouloir remplacer ce personnel qui a montré par de nombreuses fois son caractère impartial sur le sujet de l’immigration clandestine, créant un climat de méfiance à leur égard de la part des Français de Mayotte.

Les collectifs réfutent la qualification de « violents »

Lorsque la CNDH se fonde sans vaciller sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, pour affirmer que l’opération Wuambushu risquerait « de porter une atteinte disproportionnée au respect du domicile », prétendant que le domicile comprendrait ici « un local ou un terrain occupé sans droit ni titre » ; cela interroge sur le sens moral de cette commission qui défend clairement le piétinement des droits d’autrui à la propriété pour défendre l’immigration clandestine. Cette façon de faire est d’autant plus éhontée le président de la CNDH oublie à dessein le deuxième alinéa du même article 8 qui stipule que l’autorité publique a la possibilité de s’ingérer dans le respect du droit à la vie privée et familiale et du domicile, si cela est prévue par la loi et pour motif de sécurité nationale, de sureté publique, de bien-être économique, de défense de l’ordre, de prévention des infractions pénales, de protection de la santé ou la morale, et de protection des droits et libertés d’autrui. Dans le cas de Mayotte, c’est bien sûr pleinement justifié à plusieurs titres : sureté publique, prévention des infractions pénales et de défense de l’ordre à cause de toute la criminalité qui se fomente dans les bidonvilles, et bien sûr au titre de la protection des droits et libertés d’autrui. Car pour rappel, bien que cela n’a pas l’air de beaucoup gêner le président de la Commission nationale des droits de l’Homme, ces immigrés clandestins ne sont pas venus dans le département français de Mayotte avec leur terrain mais ils cherchent par tous les moyens à s’accaparer des biens d’autrui, avec la complicité de l’émanation locale de certaines associations qui ont l’oreille attentive de la CNDH. Par ailleurs, nous rejetons avec force l’amalgame qui est faite par la CNDH du terme « banga » avec les cases en tôles immondes qui constituent la majeure partie des bidonvilles de Mayotte. Un banga est une habitation traditionnelle de Mayotte réalisée en bois, latte de bambou, terre, feuilles de bananiers et de cocotiers et n’a rien à voir avec ses horreurs qui altèrent le paysage mahorais.

Nous condamnons fermement les propos de la CNDH qui qualifient nos collectifs de violents. La CNDH oublient les nombreux clandestins qui, aidées par les associations avec lesquelles la CNDH travaille en local, font un chantage permanent aux autorités, sous la menace de violences en tout genre avec machette et qui justifient honteusement leurs crimes et délits par leurs conditions de vie. Est-ce que Monsieur Jean-Marie Burguburu accepterait que lui ou un membre de sa famille soit assassiné par un indigent qui voulait juste un peu de nourriture, de l’argent ou un smartphone ? Nos collectifs militent pour la sécurité dans notre département mais nous ne commettons pas les violences que commettent les immigrés clandestins dans les rues, dans les bus et établissements scolaires, et lors de leurs manifestations. Les immigrés qui, est-il nécessaire de le rappeler, ont brûlé la mairie de Koungou, ont brûlé les véhicules de certains élus à Ouangani, ont tenté d’incendier la maison d’une compagne du maire de Koungou, ont menacé ouvertement le maire de Mamoudzou, etc., sont en train de saccager systématiquement tout ce qui symbolise la France à Mayotte. Toute cette violence, les associations pseudo-humanitaires et la CNDH ne la voit pas. De manière totalement mensongère, elles qualifient honteusement de violentes nos manifestations publiques pacifiques pour la sécurisation de l’île. Nous sommes outrés de constater que comme le font certaines de ces associations à Mayotte, la CNDH appellent au trouble sur notre territoire lors l’opération sera réalisée. Nous rappelons d’ailleurs qu’avant l’implication des associations pseudo-humanitaires dans le conflit Comores-Mayotte sous prétexte de défense des droits de l’hommes, tous les immigrés comoriens savaient pertinemment qu’ils sont étrangers à Mayotte et de ce fait, ils ne faisaient pas aucune histoire lorsqu’ils étaient expulsés ou en aucune circonstance. Depuis l’implication de ces associations, les tensions ont fait leur apparition et on voit maintenant des immigrés qui sont de plus en plus vindicatifs au point d’en être très souvent violents, y compris contre les forces de l’ordre qui paient un lourd tribut dans l’exercice de leur mission de lutte contre l’immigration clandestine. Alors inutile pour la CNDH d’appeler à une « refondation des politiques migratoires » tant qu’elle continuera à nier la réalité de la région qui est que le territoire français de Mayotte est revendiqué par les Comores. Que les Comores n’ont trouvé d’autre moyen de prendre le contrôle sur Mayotte que par une colonisation humano-humanitaire amplifiée ces dernières années par une politique laxiste d’extrême gauche qui s’accommode de l’immigration de manière dogmatique. Et ce, même lorsque cette immigration devient rationnellement insoutenable pour le territoire d’accueil à plusieurs titres. Dans le fond, l’appel de la CNDH est totalement inutile tant qu’elle continuera à soutenir la colonisation de Mayotte par les Comores. Car c’est cela le fond du sujet. Ces prises de positions politiques souvent l’œuvre de résidents originaires de métropole de la mouvance d’une extrême gauche dogmatique sont d’autant plus insupportables qu’aux dires de l’Insee même, « seulement 5 % [d’entre eux] projettent de résider définitivement à Mayotte ». C’est confortable pour eux de se donner bonne conscience à avoir mené une politique de gauche bienveillante à l’égard de l’immigré clandestin à Mayotte puisqu’ils savent qu’au moindre problème, comme ils le disent, ils prendront leurs valises pour rentrer. Et ils nous laisseront affronter seuls les problèmes qu’ils auront créés ou contribuer à créer, nous qui ne pouvons pas, au moindre problème, prendre les valises et rentrer. A l’instar du président Jean-Marie Burguburu qui, nous parions, n’a jamais personnellement fait sa part dans l’effort qui devrait être national, d’accueillir les immigrés clandestins chez lui.

« Éviter les violences sur les Français de Mayotte »

Nous rappelons que tous les immigrés qui résident à Mayotte, résident sur les terrains des Mahorais-es, des membres des collectifs qu’il qualifie de violents. Ces immigrés clandestins mangent nos denrées alimentaires, occupent nos terrains massivement, dégradent notre environnement, partagent nos écoles avec nos enfants avec toutes les conséquences sur le niveau scolaire. Les Mahorais, dans un élan de bonté, ont mis de côté le conflit politique qui nous opposait à nos voisins comoriens depuis des siècles pour aider leurs ressortissants à accéder à de meilleures conditions de vie, à une meilleure éducation, à un emploi, etc. Malheureusement, cela se retourne aujourd’hui contre nous car en lieu et place d’une immigration économique, nous faisons face depuis les années 2010 à une immigration politique visant à coloniser humainement notre territoire et à nous faire quitter notre île par des violences et crimes permanents. C’est malvenu de la part de certains de nous faire des leçons de morale sur les droits de l’homme et l’accueil quand eux-mêmes n’hébergent personne chez eux, n’ont jamais donné aucun centimètre carré de leur bien immobilier à un immigré pour l’aider. Par conséquent et pour toutes ces raisons, nous vous demandons monsieur le ministre de réaliser l’opération dite Wuambushu à savoir : la démolition de tous les bidonvilles (cases en tôles notamment) construits illégalement sur tout le territoire de Mayotte, que ce soit au cœur ou en périphérie des villes et parfois dans la forêt ; la reconduite à la frontière des nombreux immigrés clandestins vivant à Mayotte (avec leurs enfants pour éviter de rallonger la liste des mineurs isolés). – et la fermeture des frontières de Mayotte afin d’empêcher d’autres candidats à l’immigration clandestine de venir regonfler les rangs des populations vivant en situation irrégulière à Mayotte dans des conditions inhumaines.

Aussi, nous avons des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux dans lesquelles les Comoriens menacent la population mahoraise d’exactions. Nous vous demandons, tout en maintenant l’opération, de tout mettre en œuvre pour éviter les violences sur les Français de Mayotte. Veuillez agréer, monsieur le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, nos salutations distinguées.

Double meurtre à Rennes : l’homme interpellé à Mayotte encourt la réclusion à perpétuité

Appréhendé à la descente du Maria Galanta, en provenance des Comores, le 3 avril, le jeune homme de 22 ans lié au double homicide perpétré récemment à Rennes (Ille-et-Vilaine) a vu sa garde à vue se terminer, vendredi soir. Le procureur de Rennes, Philippe Astruc, nous confirme les poursuites pour meurtres en bande organisée et tentatives de meurtre en bande organisée.

L’attaque au pistolet-mitrailleur du 28 mars, dans le quartier Maurepas à Rennes, n’est finalement pas le seul événement imputé au principal mis en cause âgé de 22 ans et né à Mamoudzou. La veille, les enquêteurs ont déterminé qu’il est rentré dans un squat du même quartier « casqué et cagoulé, porteur d’une arme de poing et d’un couteau. Deux hommes, âgés de 17 et 20 ans (nés en Guyane et en métropole) ont été blessés et se sont vus délivrer une ITT (interruption temporaire de travail) de quinze jours. L’un a notamment subi deux plaies par balle à la jambe et d’autres suturées à plusieurs endroits du corps », nous indique dans un mail Philippe Astruc, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes. Celui-ci détaille également ce qui est arrivé sur la place du Gros-Chêne, le 28 mars. « Le même individu se serait présenté sur le point de deal du gros Chêne une première fois dans l’après-midi, casqué et ganté, pour tenir une discussion houleuse avec ses futures victimes, qu’il quittait en les menaçant. Il se représentait dans la soirée armé, toujours casqué et ganté, tirant et faisant deux morts et un blessé. » En effet, deux hommes, âgés de 34 et 29 ans et originaires respectivement de Guyane et Martinique, ont été tués sous les balles d’un pistolet-mitrailleur (seize douilles ont été retrouvées). Un troisième âgé de 25 ans a été grièvement blessé aux jambes. Il est toutefois sorti de l’hôpital.

Selon le procureur, « le caractère de règlement de compte lié au trafic de produits stupéfiants est très probable, même si les raisons précises de ces tentatives de meurtres et meurtres n’ont pas encore été pleinement précisées à ce stade ».

Sa copine poursuivie pour blanchiment

Suite aux faits, le mis en cause a pris la direction des Comores. Le lundi 3 avril, il tentait de rallier Mamoudzou, quand la police aux frontières l’a trouvé particulièrement nerveux à la descente du Maria Galanta. En procédant à un contrôle d’identité, les fonctionnaires ont découvert qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt. Il a été interpellé et renvoyé en Bretagne pour être interrogé. « Il a fait valoir son droit au silence tout au long de la garde à vue », admet le procureur. A l’issue de celle-ci, le jeune homme, qui a un casier vierge, a été présenté vendredi au parquet JIRS de Rennes et une information judiciaire a été ouverte auprès d’un juged’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée. « Il a été mis en examen des chefs de tentatives de meurtre en bande organisée, meurtres en bande organisée, détention sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions, ou de leurs éléments essentiels de la catégorie B, avec cette circonstance que les faits ont été commis par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou complice, Acquisition sans autorisation d’une ou plusieurs armes, munitions, ou de leurs éléments essentiels de la catégorie B, avec cette circonstance que les faits ont été commis par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou complice, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes et de délits punis de dix ans d’emprisonnement, blanchiment en bande organisée », confirme le Parquet. Placé en détention provisoire, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. En raison de sa fuite, l’infraction de recel de malfaiteur pourrait aussi lui être imputée.

Âgée de 20 ans, sa copine est aussi inquiétée pour ce dernier fait. L’étudiante de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), originaire des Comores, l’aurait aidé à partir. « Une importante somme d’argent en liquide a été trouvée à son domicile. Elle bénéficiait régulièrement d’espèces données par son compagnon, pourtant sans revenu officiel et avec qui elle ne vivait pas », poursuit Philippe Astruc. Elle encourt une peine maximum de dix ans d’emprisonnent et a été placée comme son compagnon en détention provisoire.

Alexis Duclos

Opération « Matémbézi Ya Ounafassi » du 8 et 9 avril 2023

Le commandement de la gendarmerie de Mayotte organise cette semaine, l’opération sorties tranquilles, « Matémbézi Ya Ounafassi ». Samedi 8 avril : plage de Tanaraki de 10h à 16h (rendez-vous sur site à compter de 10h), crêtes de Bandrélé à 9h et 13h (rendez-vous devant la mairie), lac Dziani à 9h et 13h (rendez-vous à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac). Dimanche 9 avril : plage du préfet de 10h à 16h (rendez-vous à 10h au niveau du faré sur la RN1), Mont Choungui à 9h, 11h et 13h (rendez-vous sur le parking), plages de Moya de 11h à 18h (rendez-vous sur site dès 11h). En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

Politique de la ville : formation « impact collectif »

Tout au long de la semaine se déroule à Mayotte, la dernière formation relative à « l’impact collectif ». Cette méthode innovante de concertation, issue d’Amérique du Nord, permet d’élaborer une stratégie collective pour adopter des solutions pérennes face à des enjeux complexes de développement social dans les quartiers.

À cette occasion, Christine Duval, cheffe de projet « partenariat associatif et animation du réseau » et Julie-Jane Thoreau, cheffe de projet « rénovation urbaine et mobilités » de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) sont présentes dans le territoire pour accompagner l’expérimentation et s’imprégner de la réalité du terrain. En compagnie des délégués du préfet à la politique de la ville, elles ont échangé à Mamoudzou avec le conseil citoyen, les agents de la commune et les associations de proximité à la maison du projet et la cité éducative de Kaweni. Une première « table de quartier » a également été lancée à Cavani par la Ligue de l’enseignement. Ce projet permet de renforcer le lien avec les habitants du quartier et de s’assurer que les actions sont adaptées à leurs besoins.

Un marché agricole à Hamouro, ce samedi

La communauté de communes du Sud et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli organisent un marché agricole et d’artisanat du sud, ce samedi 8 avril 2023, de 8h à 13h. Cette édition aura lieu au marché couvert de Hamouro.

Ce marché est organisé par les collectivités du sud de Mayotte et chaque événement permet de valoriser une trentaine d’exposants du territoire, leurs savoir-faire et leurs produits. Comme à chaque marché, de nombreux exposants et produits locaux seront présents ; fruits, légumes, plantes, sel et épices… des produits d’artisanat ; décoration, ustensiles de cuisine, broderies… et des produits de restauration traditionnelle ; plats, jus, gâteaux, achards. Il y aura également des vendeurs de textile.

Rugby : Lucas Landmann en demi-finale de la coupe d’Occitanie

Formé au Racing club Mamoudzou, Lucas Landmann brille dorénavant chez les U19 du Sporting club rieumois, en Haute-Garonne. Le fils d’Éric Landmann, cadre du comité de rugby mahorais, a été sélectionné en coupe d’Occitanie, une compétition disputée entre les treize départements de la région (Aveyron et Lozère jouent ensemble). Il affrontera d’ailleurs l’équipe du Tarn à Lavaur, ce samedi 8 avril, en demi-finale. S’ils gagnent, le ¾ centre et ses coéquipiers auront le droit de jouer la finale, le 22 avril.