La préfecture et le procureur de la République de Mayotte viennent de publier conjointement les chiffres clés de la lutte contre la délinquance, l’immigration clandestine et l’habitat illégal sur l’année 2020. Si les indicateurs en termes de violences sont au rouge, les reconduites à la frontière ont connu un coup d’arrêt durant le premier confinement tandis que la destruction de cases en tôle a explosé grâce notamment à l’application de la loi Elan.

Jeudi dernier, la préfecture et le procureur de la République ont publié les chiffres de la lutte contre la délinquance, l’immigration clandestine et l’habitat illégal. Pas de conférence de presse, Covid oblige, mais la transmission d’un communiqué d’une trentaine de pages. Que retenir alors de cette ribambelle de graphiques ? Tout d’abord que les faits de délinquance générale sont en progression de 5.6% par rapport à 2019 (9.860 contre 9.338), avec une hausse considérable en zone gendarmerie (+11.1%).

Dans le détail, les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont augmenté de 10.7%. « Sur les 360 faits supplémentaires constatés en 2020, 159 sont des faits de caillassages contre les forces de l’ordre, qui ont donné lieu à un dépôt de plainte », dévoilent les autorités compétentes. Si les violences physiques non crapuleuses sont stables, les coups et blessures volontaires sont quant à eux en baisse de près de 10%. À l’inverse, les violences physiques crapuleuses, c’est-à-dire liées au vol ont explosé de pratiquement 50% d’une année à l’autre. « La suspension par l’Union des Comores des réadmissions de ses ressortissants entre le 17 mars et le 2 août 2020 peut être de nature à expliquer cette très forte augmentation », évoque-t-on pour justifier cette évolution. Par ailleurs, les violences intrafamiliales et sexuelles ont respectivement diminué de 9 et de 12.6%, malgré le premier confinement.

Concernant les atteintes aux biens, là encore une hausse de 8% est à noter (5.104 contre 4.726). Si les cambriolages de résidences principales et secondaires sont sur le déclin (-10.8%), les vols avec violence sans arme sont devenus plus courants (+35.7%). Enfin, pas moins de 10 homicides ont été commis en 2020, contre 8 un an plus tôt.

Plus d’interceptions et de dissuasions

Sur le volet de la lutte contre l’immigration clandestine, 14 kwassas supplémentaires ont été interceptés par rapport à 2019 (312 contre 298). Pas moins de 3.989 étrangers en situation irrégulière ont ainsi été interpellés en mer. Par contre, les forces de l’ordre ont réussi à dissuader 157 embarcations d’entrer illégalement sur le territoire, soit une hausse de 20%. « L’augmentation de la flotte, l’arrivée de renforts dans les brigades nautiques de gendarmerie et de la police aux frontières, l’amélioration de la détection et l’adaptation des stratégies opérationnelles ont permis une réelle amélioration de la protection des frontières en 2020 », ont souligné la préfecture et le procureur de la République.

Sur terre, les chiffres sont moins éloquents en raison de l’arrêt des reconduites à la frontière pendant près de 5 mois. « Les policiers et les gendarmes participant habituellement à la LIC terre ont été redéployés sur des missions de contrôle du respect du confinement, de maintien et de rétablissement de l’ordre, d’appui aux services d’investigation, etc. » Mais le rythme de croisière des contrôles d’identité est vite revenu à la normale à partir du 3 août, avec un pic de 1.450 interpellations réalisées pour le seul mois de décembre. Au total, 13.300 éloignements ont été effectués en 2020 (27.400 en 2019), dont la moitié du 1er janvier au 15 mars. Un chiffre bien en-deçà des objectifs du gouvernement et des moyens consentis.

Trois millions d’euros de sanctions financières

Concernant le démantèlement des filières, il s’élève au nombre de dix. 40 personnes ont été déférées pour les motifs suivants : aide à l’entrée illégales (faits aggravés dans un cas par dix homicides involontaires), revente de titres d’identité, marchands de sommeil, reconnaissances frauduleuses de paternité. Plus largement, 165 fraudes ont été détectées par la PAF, soit une tous les deux jours et 291 employeurs ont été mis en cause pour avoir employé des étrangers sans titre de séjour. « 1.285 contrôles ont été réalisés en mer et sur terre. Outre les sanctions pénales, les employeurs font l’objet de sanctions administratives prononcées par l’OFII (office français de l’immigration et de l’intégration), à hauteur de 15.000 euros par employé sans titre. En 2020, trois millions d’euros de sanctions financières ont été totalisées à Mayotte, plaçant l’île dans le trio de tête des départements pourvoyeurs de dossiers. »

Enfin, au sujet des destructions de cases en tôle, l’augmentation est considérable : 161 contre 41, soit une évolution de 292%. Des démolitions de constructions illicites rendues possibles grâce à l’application de la loi Élan pour 100 (+1.011%) d’entre elles et à l’aboutissement de 47 procédures judiciaires. La multiplication de ces opérations ont également permis d’interpeller 282 étrangers en situation irrégulière, contre 50 en 2019. Et au vu des premières données de janvier et de février, l’année 2021 risque bien d’être celle de tous les records. Rendez-vous l’an prochain pour un nouveau débriefing.

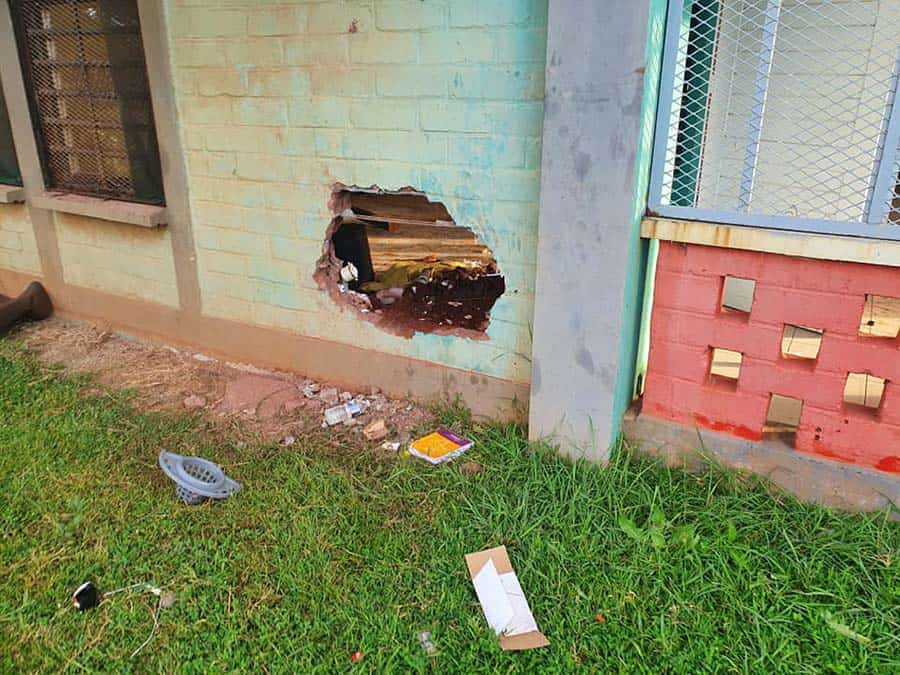

Pendant ce temps-là, nouvel embrasement à Koungou

Nouveau week-end de terreur à Koungou. Les images de trois habitations vandalisées dans le quartier SIM ont largement été partagées sur les réseaux sociaux. En réponse, la gendarmerie a déployé pas moins de quatre pelotons vendredi et samedi pour sécuriser l’ensemble de la commune. « La situation semble vouloir s’apaiser même si des groupes de jeunes sont venus nous harceler et nous caillasser », confirme-t-on du côté des militaires. « Nous allons continuer à garder un dispositif sur place de manière à réagir à tout événement. » Au cours du week-end, un individu a été interpellé et présenté devant le procureur de la République.

Selon nos informations, une importante réunion doit se tenir ce lundi à la préfecture avec les forces de l’ordre dans le but de préparer un coup de filet d’envergure à Koungou à la suite des émeutes des derniers jours. L’objectif ? « Rafler le maximum de personnes en situation irrégulière avant l’opération de décasages prévue le 10 mars », nous confie une source proche du dossier.