Des grandes marmites de fête, divers objets artisanaux en grande quantité, des broderies mahoraises à l’ancienne étaient visibles, place de la République, à Mamoudzou, ce mercredi. Des scolaires, des mamies et des papys, les officiels et un public nombreux étaient là pour apprécier la restitution des travaux de Julia Maria Lopez, qui a souhaité rendre hommage aux femmes mahoraises.

Sur la place de la République à Mamoudzou, mercredi matin, la restitution des travaux de Julia Maria Lopez commence. Cette artiste franco-colombienne est en résidence dans le sud de Mayotte depuis trois ans. Le projet culturel s’intitule « Gardiennes de la mémoire » et tend à rendre hommage aux femmes de Mayotte, des plus illustres d’entre elles aux plus anonymes, gardiennes de traditions millénaires qu’elles transmettent au quotidien, générations après générations, dans les villages et les régions de notre île. Parisienne de son état, Julia Maria Lopez est arrivée dans le département en 2019 sur invitation de la direction des affaires culturelles de la préfecture de Mayotte pour une courte visite. L’objectif recherché était de lui permettre d’asseoir un projet de travail sur le tissu, son domaine de prédilection. Après divers déplacements et observations dans les communes locales, elle a choisi de s’implanter dans le sud de l’île, à Bambo-Ouest, dans la commune de Bouéni, tout en élargissant son champ de travail dans les environs à Passi-Kéli, dans la commune de Kani-Kéli. Elle y a développé un solide partenariat avec la Fédération des associations artisanales et agricoles de Bouéni (FAB), que préside Daourina Romouli, et s’y est mise en résidence jusqu’à la semaine dernière.

Le Covid-19 avait quelque peu bousculé son programme, mais ne l’a pas empêché de s’adapter pour poursuivre son travail avec les femmes de cette localité. C’est ainsi qu’elle a pris le temps d’écrire son projet culturel. Avec l’appui d’Ansufati Halidi, fondatrice de la structure MayPat Culture, qui servit de lien avec la FAB, l’artiste a su participer à beaucoup d’activités avec les cocos (grands-mères), les femmes actives et engagées dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel de Mayotte mais aussi les jeunes, notamment les scolaires. Elle a su énormément se nourrir de tous ces expériences triées des actions de la vie quotidienne de la femme mahoraise, dans un partage et une transmission intergénérationnelle. « Mes recherches m’ont conduite dans plusieurs communes du sud de Mayotte, j’y ai découvert les femmes mahoraises dans leur authenticité, leur histoire si particulière, leur rôle dans la société, les figures emblématiques comme l’illustre Zéna Mdéré, Zakia Madi, leur prise de pouvoir dans leurs foyers et l’action politique et l’éducation des enfants, en prenant la nature pour fondement », souligne fièrement l’artiste, qui a pu montrer son travail devant les élues chargées de la culture au Département de Mayotte, à la commune de Mamoudzou et des représentants de la direction des affaires culturelles de la préfecture de Mayotte.

Des grands-mères très impliquées

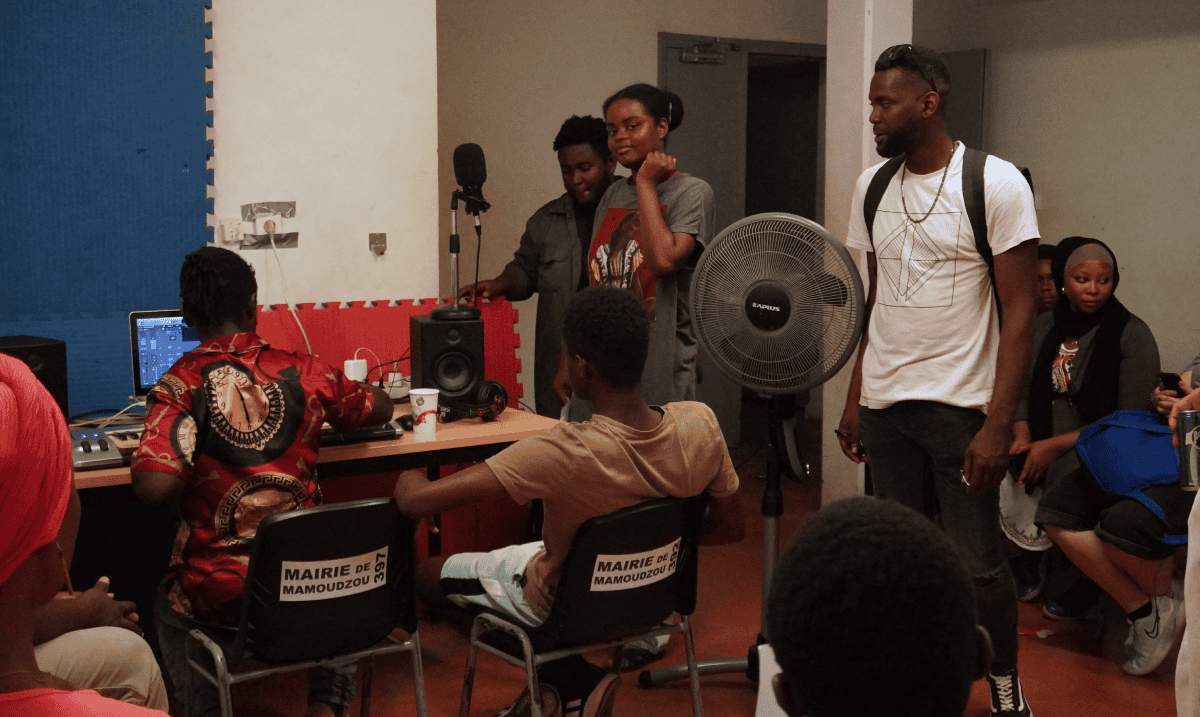

C’est imprégné de toutes ces expériences, des histoires individuelles ou collectives que l’artiste a travaillé ses tissus en crosant différents motifs, restitués sur un « nambawane » (étoffe à la base de la tenue traditionnelle des femmes mahoraises) qu’elle est allée faire imprimer en Tanzanie, mais également sous la forme d’une peinture monumentale, fruit d’un travail collectif, en rapport avec la nature. De son côté, Ansufati Halidi de MayPat Culture loue l’implication des grands-mères du sud, des écoles primaires et du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Bouéni. « Nos enfants ont fait un travail formidable, ils ont eu à dessiner l’ensemble des emblèmes des 17 communes mahoraises, des vrais œuvres d’art transposées sur des tissus, en format « tchandarouwa » (N.D.L.R. larges morceaux de tissus aux motifs multicolores brodés à la main par de groupes de femmes et qui servent à décorer des espaces publics devant accueillir des évènements festifs). L’événement de ce matin a déjà fait l’objet d’une première restitution à Bambo-Ouest, le 15 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Mais, nous avons proposé à la commune de Mamoudzou de l’accueillir aujourd’hui, une deuxième fois pour en faire profiter à un public encore plus large. Nous sommes ouverts à toute forme de partenariat, localement, même au national et à l’international. Les personnes intéressées peuvent nous contacter via le CCAS de Bouéni. Nous sommes désireuses de voir cette initiative reprise par d’autres sur l’île pour qu’elle se propage au maximum et sommes prêtes à épauler toutes celles qui le désirent », déclare la fondatrice de MayPat Culture. Cette matinée de restitution de l’œuvre de Julia Maria Lopez a été l’occasion de nombreux artisans du sud de l’île d’exposer et vendre leurs produits, mais également à des mamies et des papys de jouer avec des enfants, permettant une transmission de connaissances ancestrales (bikini bakana, sapa sapa, etc…).

Un hommage appuyé a été rendu à deux mamies de Bambo-Ouest, deux sœurs (dont l’une est décédée récemment), Moina Maoulida et Mariame Soilihi, sans le concours desquelles cette résidence n’aurait pas été un succès.