C’est un ministère qui suscite parfois des interrogations chez les Mahorais. Le Quai d’Orsay, siège des Affaires étrangères et européennes, a l’habitude de ménager la chèvre et le chou dans l’océan Indien, quitte à laisser Mayotte esseulée face aux revendications comoriennes. Cela devrait changer, espère le Département de Mayotte, qui vient de signer une convention à Paris, ce lundi.

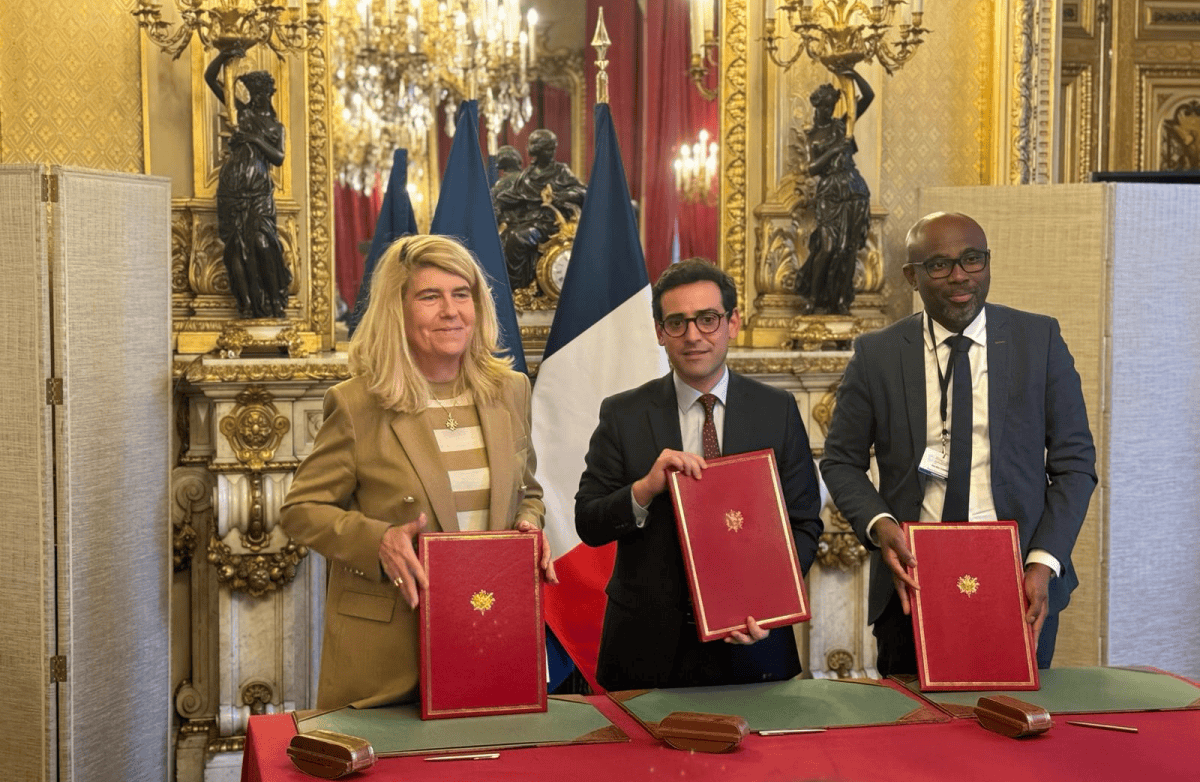

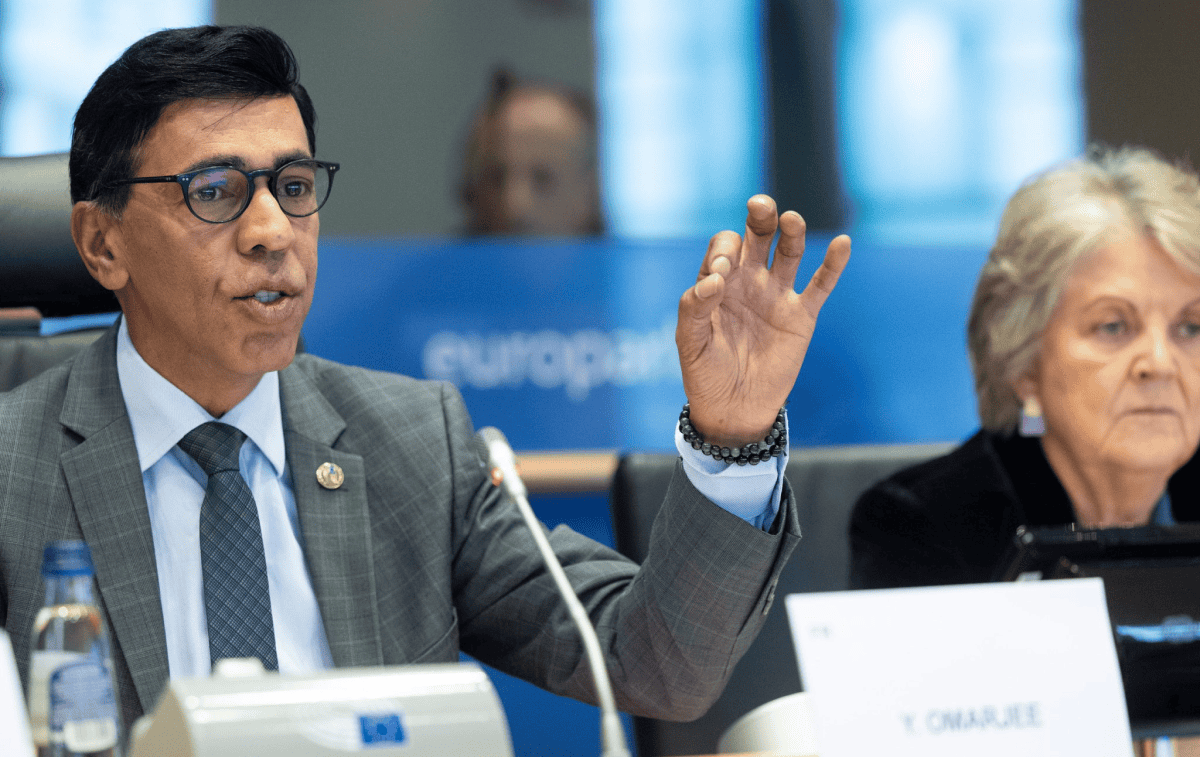

Est-ce en raison de l’arrivée de Stéphane Séjourné, venu à Mayotte en 2023 en tant que patron du parti Renaissance (ex-La République en marche), qu’un avenir plus lumineux est entrevu pour l’archipel mahorais ? Celui qui est devenu ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en janvier (avec la formation du premier gouvernement de Gabriel Attal) a reçu, ce lundi après-midi, le président du conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseni, en marge des Assises de la diplomatie parlementaire et de la coopération décentralisée. Accompagné des conseillères Soihirat El Hadad (canton de Pamandzi) et Hélène Pollozec (Mamoudzou 3), ce dernier a décroché la signature d’une convention liant la collectivité à la diplomatie française, réalisant un vœu du comité interministériel des Outremer en juillet 2023, à savoir « associer les territoires ultramarins à la politique étrangère de la France » (mesure n°54). Le document signé a plusieurs volets. Il doit renforcer le dialogue entre les deux parties, avec la création « d’un comité d’intégration régionale de Mayotte », qui inclut aussi le ministère de l’Intérieur et des Outremer, ainsi que faciliter les échanges avec le corps diplomatique en poste dans la région sud-ouest de l’océan Indien.

Côté conseil départemental de Mayotte, on réalise ainsi un rêve en mettant en place le cadre stratégique de coopération d’action internationale, qui a vu le jour lors de la mandature précédente. Celui-ci avait deux objectifs, « promouvoir l’insertion du territoire dans son environnement régional » et « la reconnaissance internationale de l’île en tant que collectivité française et européenne ». Difficile de ne pas penser aux revendications territoriales venant régulièrement des Comores et qui plombent les relations diplomatiques dans la région. Le rapprochement avec le Quai d’Orsay est donc une aubaine pour Mayotte et Ben Issa Ousseni, qui y voit même un échange donnant-donnant. « Monsieur le ministre, nous sommes également convaincus que le réseau diplomatique aurait beaucoup à gagner à davantage s’appuyer sur Mayotte dans le cadre de ses interactions régionales. Les Mahorais sont au croisement de la culture française et de la culture swahéli, malgache et bantou. Nous développons des liens de coopération, des liens humains et économiques avec nos voisins malgaches, comoriens, tanzaniens, mozambicains et kenyans », fait valoir le président de la collectivité mahoraise.

Des ambassadeurs régionaux

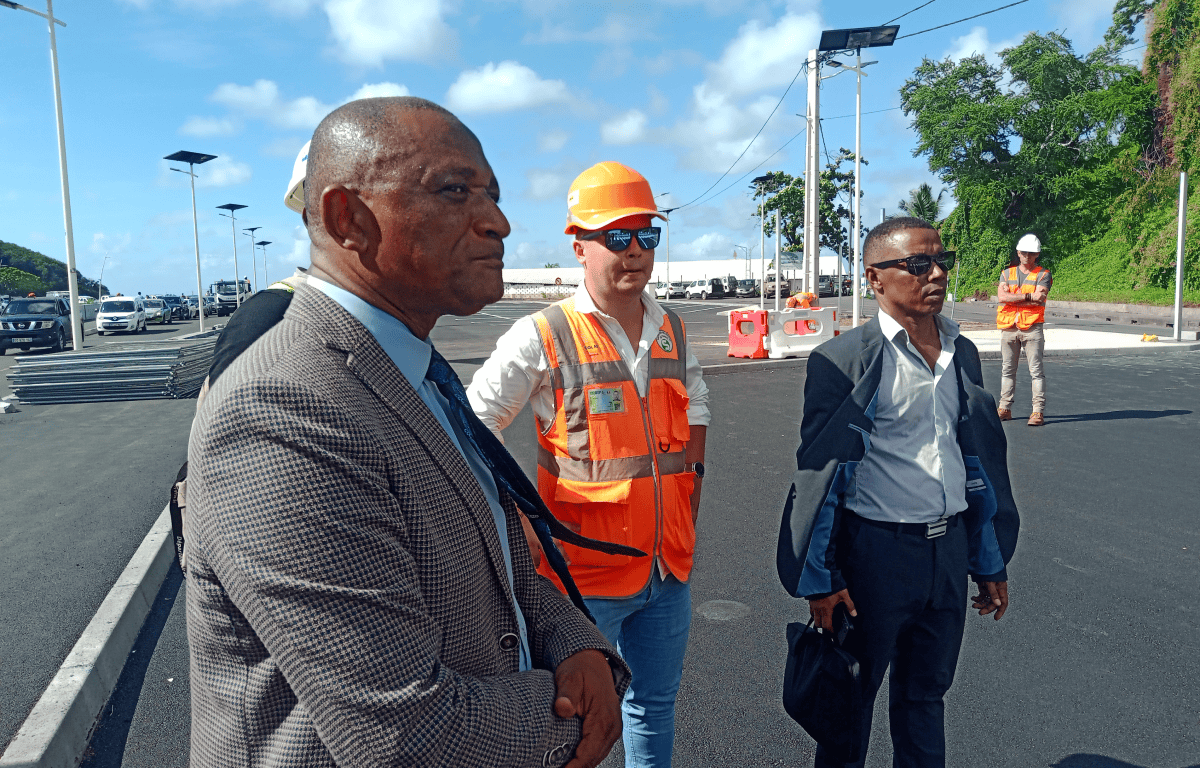

Une deuxième convention doit permettre aux membres du conseil départemental de faire valoir les intérêts de Mayotte dans les officines diplomatiques de la région, tandis que trois représentants du Département prendront place respectivement à Maurice, Madagascar et au Mozambique. Pour ce dernier pays, par exemple, c’est le dramaturge et directeur de la bibliothèque départementale de Cavani, Alain Kamal Martial, qui est déjà nommé.

Un travail diplomatique régional devrait connaître son premier grand test, cette année. Le président du conseil départemental le rappelle d’ailleurs. Mayotte devrait accueillir la prochaine conférence de coopération régionale de l’océan Indien. « Je profite d’ailleurs pour vous remercier Monsieur le Ministre (N.D.L.R. le choix était fait avant la nomination de Stéphane Séjourné), avec vos services, de l’honneur que vous nous faites en organisant ce sommet de notre diplomatie à Mayotte ». Les canaux pour se parler étant officiellement ouverts, il faut désormais arriver à se comprendre.

En attendant les Nations unies ?

Ce n’est pas la première fois que le ministère des Affaires étrangères se montre plus enclin à aider Mayotte face aux revendications du pays voisin. Le 30 novembre 2023, Catherine Colonna, l’ancienne occupante du Quai d’Orsay, avait accepté l’idée d’une délégation mahoraise pour se rendre aux Nations unies. Dans une lettre envoyée aux élus mahorais, elle indiquait avoir demandé « à la Représentation permanente de la France auprès de l’Organisation des Nations unies à New York de vous apporter tout l’appui nécessaire à son organisation ». Régulièrement demandeur d’une telle initiative, le député mahorais Mansour Kamardine « s’en félicitait ».