L’entreprise Orange sera présente, ce dimanche, à la quarantième édition de la course de pneus. Elle sera au sein du Village partenaires et à la remise de prix, à laquelle André Martin, directeur Orange Mayotte Réunion, assistera pour remettre des médailles personnalisées. L’entreprise aura également une équipe sur la ligne de départ. Sous le chapiteau de la société, de 11h à 17h, il y aura différents ateliers de sensibilisation au numérique ainsi qu’un jeu de la roue, découlant sur un jeu concours.

Football : Aboubacar Ali Abdallah va rejoindre Nîmes en prêt

Ayant grandi à La Réunion, Aboubacar Ali Abdallah avait atterri au Racing club de Strasbourg en janvier 2022. Celui qui est d’origine mahoraise y a fini sa formation, obtenu son premier contrat professionnel, et a même réussi à grapiller quelques minutes en fin de saison dernière avec neuf entrées en jeu et une passe décisive en Ligue 1. Agé de 18 ans, l’ailier gauche sera amené à jouer davantage cette saison puisqu’il est attendu au Nîmes Olympique, qui évolue en National, pour un prêt sans option d’achat.

Football : Warmed Omari appelé en sélection des Comores

Ex-international espoir français, le Mahorais Warmed Omari est la surprise du groupe retenu par Stefano Cusin pour les deux prochaines rencontres des Comores, contre la Gambie, le 4 septembre, et Madagascar, le 9 septembre. Le défenseur du Stade rennais, dont la famille est d’Handréma, a perdu sa place de titulaire en ce début de saison et pourrait quitter la Bretagne où il a grandi. Associé la saison dernière au Belge Arthur Theate (parti à Francfort), il paye une fin de saison dernière en-deçà des attentes du club (dixième). Si le journal L’Équipe faisait part, il y a quelques jours, d’un intérêt de Stuttgart, il devrait se relancer à l’Olympique lyonnais sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

En acceptant d’évoluer avec les Cœlacanthes, le joueur de 24 ans va aider l’archipel voisin dans ses qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations en 2025, au Maroc. Il y rejoint plusieurs joueurs originaires de l’île aux parfums comme El Fardou Ben Nabouhane, Ismaël Boura, Raimane Daou ou Faïz Mattoir, eux aussi appelés à son rassemblement de septembre. Né à Marseille, mais ayant des parents mahorais, Faïz Selemani fait aussi partie du groupe.

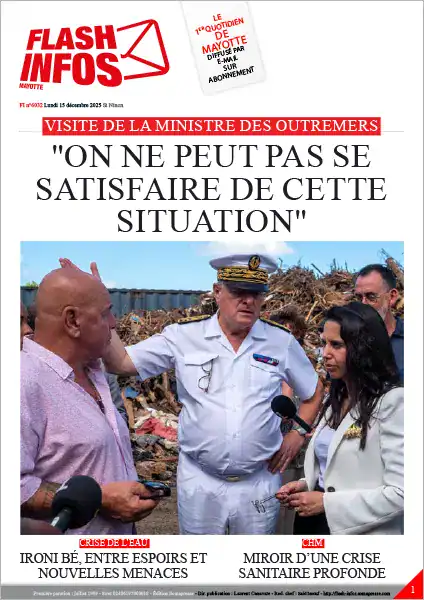

« On a un ordre public qui est reconnu comme étant plutôt calme »

En cette rentrée 2024, la préfecture de Mayotte est aux affaires sans avoir de certitudes sur qui donnera bientôt les ordres. Ce qui n’a pas empêché François-Xavier Bieuville de faire le point sur les dossiers d’actualité des services de l’État, ce mercredi, à la Case Rocher.

Flash Infos : En absence de gouvernement, est-ce que la préfecture de Mayotte fonctionne normalement ?

François-Xavier Bieuville : Lors du dernier comité de direction avec les autres services de l’État, j’ai dit que : « L’État, c’est nous ». Les gouvernements passent, mais les administrations restent. On a des services, qui au-delà des arbitrages dont nous avons besoin, font que tout ça fonctionne. Évidemment, on attend avec une impatience non dissimulée d’avoir une fumée blanche, parce qu’on en a besoin. Mais, regardez la rentrée scolaire, on a eu qu’un bus caillassé pour l’instant. On a un ordre public qui est reconnu par tous comme étant plutôt calme. On a eu un peu de brouhaha sur Dembéni et Iloni en début d’été, mais on a mis les moyens pour que ça s’éteigne vite. « Place nette » a produit des résultats remarquables avec cent interpellations de chefs de bande, même si je n’aime pas l’expression (N.D.L.R. il préfère parler de cibles prioritaires). On a le résultat d’une action des forces de l’ordre que je dois saluer. J’en profite pour saluer aussi mon directeur de cabinet, Aurélien Diouf, qui est à la manœuvre.

F.I. : Vous parlez d’arbitrage. Il y a également des coupes budgétaires qui ont été décidées. De quelle manière cela va se traduire pour vos services ?

F.-X.B. : Le budget alloué aux Outremer est globalement épargné. Évidemment, on n’échappera pas aux baisses et il faudra faire preuve d’un peu plus de rigueur.

F.I. : L’actualité à Mayotte reste les coupures d’eau qui perdurent un jour sur trois.

F.-X.B. : On travaille à la sécurisation des réseaux. On est aujourd’hui à moins de 30% de fuites contre 38% précédemment. 30% de fuites, c’est 12.000 m3 par jour qui sont perdus. Si on arrive à réduire ces fuites de moitié, on arrive à récupérer 6.000 m3, sachant qu’on en produit 40.000 alors qu’on en consomme 44.000. Le deuxième sujet, ce sont les forages. La sixième campagne est à la moitié et nous a déjà permis de récupérer 3.000 m3. Pour la septième prévue en 2025, on attend le même résultat. Au final, cela fait entre 8.000 et 12.000 m3 de production en plus. Si on rajoute l’usine d’Ironi Bé qui va produire 5.000 m3 au départ, puis 10.000 m3 ensuite, celle-ci est essentielle. Je ne comprends pas qu’il puisse y avoir des doutes sur son utilité.

F.I. : C’est un sujet qui reste contesté pour son impact environnemental.

F.-X.B. : On travaille à éviter, réduire et compenser. Dans le projet public, le sujet est l’équilibre et la balance des intérêts publics en présence. La question de l’eau reste vitale à Mayotte. Je rappelle que l’année dernière, on est passé à une semaine du point zéro (N.D.L.R. soit plus une goutte d’eau à cause de la sécheresse). On ne peut pas tergiverser. Il y a trois sujets, la mangrove, le crabier blanc et le rejet de sel. On aura un peu d’impact sur la mangrove, c’est inévitable, pareil pour le crabier blanc. L’eau sursalée, c’est un vrai sujet qu’il faut regarder scientifiquement. J’ai demandé à avoir des études. Les premiers éléments donnés montrent que dans les 800 mètres où la buse rejettera de l’eau, la salinité sera augmentée de 1%. L’impact est donc faible sur l’environnement.

Sur ce point-là, j’ai une tranquillité d’esprit absolue. J’ai une inspectrice générale de l’environnement et du développement durable qui est intransigeante. Si elle me donne un avis négatif, je suivrais son avis. Pareil si elle nous donne le feu vert.

F.I. : Sur la situation de Cavani, après la fin des évacuations, quel est le devenir de ceux qui ont été relogés ?

F.-X.B. : Il est très simple. Les Africains qui arrivent à Mayotte n’ont aucune envie de s’installer ici. Leur objectif est d’obtenir un statut de réfugiés, d’obtenir les moyens d’aller en métropole, puis d’y aller. Aujourd’hui, on a 200 personnes qui travaillent à Mayotte, ont les moyens de voyager et qui attendent de la part de l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et des apatrides) le document qui leur permettra de le faire. Ceux qui sont en phase d’instruction de leur demande l’auront pour 57% d’entre eux pour vous donner une indication. Ceux qui ne l’ont pas sont reconduits. On met en place des procédures de reconduite. On le fait par exemple avec le Congo. On va essayer de faire pareil avec les autres pays. Des accords sont discutés avec les pays de l’Afrique des Grands lacs, Rwanda et Burundi. La direction générale des étrangers en France a même engagé des discussions avec la Somalie. Ça prendra du temps, c’est long. En attendant, s’il n’y a plus personne à Cavani, c’est parce qu’on a relogé tout le monde.

F.I. : Justement, il y a eu des réquisitions d’hébergement pour faire de la surcapacité. Est-ce que ça risque de durer ?

F.-X.B. : Ça dépendra de la situation des personnes, en fonction de leur statut de réfugiés, de leur envie de partir en métropole. On n’est pas dans un stock, mais dans un flux permanent. On va essayer d’augmenter les reconduites. Je ne peux pas donner de détails, mais je suis en train de mettre la main sur le robinet en amont. On travaille à ce que le flux se tarisse à l’arrivée. J’ai deux amonts, la Tanzanie et Madagascar. Ça ne relève pas de la communication publique, mais on a des résultats qui sont positifs.

F.I. : Où en sont « le rideau de fer » maritime et la réparation des radars ?

F.-X.B. : Les radars ont été réparés, celui du nord et celui du sud. On a en projet l’installation de systèmes permanents statiques avec des radars complémentaires beaucoup plus performants. On va récupérer des barges du conseil départemental de Mayotte, on va les arrimer. Il y aura au-dessus des systèmes de radars sous formes de ballons statiques. Je précise qu’elles seront gardées en permanence. On va pouvoir avoir des systèmes de balayage qui seront beaucoup plus performants et plus anticipatifs. Il y aura une barge au nord et au sud. Deuxièmement, il y aura le ponton de Mtsamboro. Ça veut dire qu’on aura une permanence des intercepteurs sur Mtsamboro. Au lieu de mettre 45 minutes depuis Petite-Terre pour intercepter, on mettra entre cinq et dix minutes. Ensuite, on a tout le dispositif sur de la technologie nouvelle, avec des moyens de détection et d’identification beaucoup plus performants. Une fois qu’on aura choisi les moyens en question proposés par les industriels, on pourra commencer à lancer les marchés. Sur un bateau de la Marine nationale qui croise dans le Canal du Mozambique, ce n’est pas de mon ressort, ça dépend du préfet de La Réunion et du secrétariat général à la mer. Je ne fais aucun commentaire sur l’efficacité de cette présence.

F.I. : On a appris récemment qu’il n’y avait toujours pas de terrain trouvé pour la deuxième prison, la mission étant pourtant dévolue au préfet de Mayotte depuis mars 2022.

F.-X.B. : Vous savez que le problème du foncier est récurrent à Mayotte. On finira par trouver. Il y a des pistes de réflexion. On n’est pas dans la panade.

F.I. : Le gouvernement a fait une croix sur une piste longue en Petite-Terre. A quand celle de Bouyouni ?

F.-X.B. : La décision de Patrice Vergriete (N.D.L.R. ministre délégué aux Transports) est double. Les études sur le maintien en Petite-Terre constituent un risque sismique et de submersion marine sur la piste elle-même. Ensuite, on verra la décision politique pour une alternative. Je sais que les élus de Petite-Terre sont vent debout. Mais à un moment, il faudra se poser la question de qui paye.

F.I. : Donc si vous parlez de décision politique, ce n’est pas acté pour Bouyouni ?

F.-X.B. : Il y a des études sommaires qui ont été effectuées. Le choix de Bouyouni a été fait parce que c’est le seul endroit où on peut avoir une piste et un aéroport nouveau. Les études sur Petite-Terre montrent qu’il reste dix ans avant d’avoir des risques réels, parce que l’île s’enfonce. Les deux secousses de mardi soir le montrent. Dans dix ou douze ans, il faut donc qu’on ait une solution de remplacement. Il revient à l’autorité politique de dire quand, où et combien.

F.I. : Ce mercredi, la Chambre régionale des comptes a publié son rapport sur Chirongui, rappelant l’instabilité politique. La préfecture a joué un temps le rôle d’arbitre, mais on n’a pas vu d’évolution.

F.-X.B. : Effectivement, Sabry Hani (N.D.L.R. secrétaire général de la préfecture) est intervenu à ma demande. J’ai vu à plusieurs reprises le maire de Chirongui (Bihaki Daouda) qui m’expliquait qu’il réussissait à faire passer un certain nombre des délibérations. La question est la suivante, si les services municipaux principaux et essentiels fonctionnent et qu’on arrive à faire fonctionner la commune de cette façon-là, je n’ai rien à dire. Si, en revanche, la commune n’y arrive pas, le préfet s’y intéressera de nouveau. Mais je n’ai pas l’impression que ce soit le cas.

F.I. : Le président de la République semble avoir des difficultés à trouver un Premier ministre. Vous n’avez pas postulé par hasard ?

F.-X.B. : (Il sourit) Non, je suis très bien à Mayotte. Je n’ai pas envie de partir tout de suite.

« Quand quelque chose ne va pas, il faut prendre acte »

En plein milieu de l’opération Mayotte place nette, Hervé Derache a été évincé du poste de directeur territorial de la police nationale. Arrivé à la fin 2023, l’ancien directeur interdépartemental de la police aux frontières de Calais s’est retrouvé sur la sellette avec l’arrivée du nouveau préfet, qui le connaissait bien puisque François-Xavier Bieuville a été sous-préfet à Dunkerque (Nord). « Quand quelque chose ne va pas, il faut prendre acte et prendre des décisions qui permettent de progresser », estime ce dernier, avant de louer l’arrivée de Patrick Longuet à la tête de la police mahoraise. « Il fait un très bon boulot. Il vient de Marseille et est donc très expérimenté. Il a démontré ces derniers jours sa capacité opérationnelle et son engagement personnel », ne tarit pas d’éloges le préfet. Selon lui, avec le général Lucien Barth côté gendarmes, il dispose de chefs de sécurité de « très bon niveau ».

A Kawéni, c’est aussi la rentrée pour les recalés du système scolaire

L’association culturelle d’éducation de Kawéni Bandrajou a aussi fait sa rentrée, cette semaine. Cette structure accueille des jeunes qui ne peuvent pas être pris en charge à l’école par manque de places. Face à la demande d’accueil toujours plus importante, l’association a dû s’agrandir. Si la plupart des reçus sont immigrés, il y a aussi des enfants nés à Mayotte qui ne sont pas régularisables en raison de la modification du droit du sol*.

Des enfants qui récitent l’alphabet, d’autres qui font une dictée dans des salles avec bureaux et tableaux tout neufs. A priori, tout ressemble à une école classique. Sauf qu’il s’agit là des locaux de l’association culturelle d’éducation de Kawéni Bandrajou (ACEKB). La structure accueille des jeunes de 3 à 25 ans non scolarisés.

Faute de place dans le système scolaire, ils sont reçus ici. Première étape à leur arrivée, « ils font un test de positionnement pour connaître leur niveau puis on les répartit selon leurs besoins », explique El-Fazal Chadhouli, chef de service au sein de l’association. Quelques jours après la rentrée des classes dans l’académie de Mayotte, ils sont déjà près d’une centaine dans les locaux d’ACEKB. Et de nouveaux jeunes arrivent en permanence. Ce jeudi matin, cinq autres attendent de passer leurs tests. « D’après mes connaissances, en France, il n’y a qu’à Mayotte que des enfants n’ont pas accès à la scolarité », déclare Nadjidou Bacar, le directeur de l’association. En majorité (environ 70%), ce sont des enfants issus du continent africain, des Comores et de Madagascar, le restant étant des Mahorais.

Apprendre à lire, écrire et parler

Fondée en 2018 dans le quartier de Bandrajou à Kawéni, où de nombreuses cases en tôle ont poussé au fil des ans, l’association avait pour but d’occuper les jeunes pour les éviter de tomber dans la délinquance. « Finalement, nous nous sommes rendus compte qu’une partie sans la nationalité française n’avait plus accès à la scolarité à partir de 16 ans, ce qui était source de délinquance à Kawéni », souligne le directeur. De là, l’association décide de changer ses missions pour accompagner ces jeunes dans l’apprentissage de la langue française, pour leur apprendre à lire, écrire et parler.

Les douze salariés d’ACEKB et les vingt bénévoles travaillent en partenariat avec l’État et les mairies pour les insérer dans le système scolaire. « Par exemple, dès que la mairie de Mamoudzou a une place, l’enfant quitte l’association pour être scolarisé dans une école de la commune », décrit Ahmed Abdallah, formateur au sein de l’association. Pamela attend son tour, la petite fille de 9 ans, issue de la République démocratique du Congo, suit la classe dans l’association depuis la fin de l’année dernière et espère qu’une place va se libérer dans une école bientôt.

Si les jeunes ne restent que quelques mois en moyenne dans l’association et le turnover y est fréquent, la demande pour y être accueillie ne faiblit pas. En plus de ses cinq salles de classe, ACEKB a dû investir les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Kawéni et y installer deux autres classes pour prendre en charge tout le monde. Bientôt, ce ne sera plus nécessaire, un étage est en cours de construction sur le site de l’association pour ouvrir deux classes. Sur le territoire, peu de structures proposent un accompagnement similaire, alors les jeunes viennent de loin pour bénéficier des cours, certains d’Acoua, d’autres de Longoni, etc. Un partenariat avec Transdev a été signé pour permettre aux jeunes de venir.

Sortir de « cette vie de galères »

Environ 20 à 30 % des jeunes qui viennent ici sont nés à Mayotte. C’est le cas de Khaled Saindou Madi vêtu d’une chemise d’un blanc immaculé pour son premier jour de cours, ce jeudi. A 21 ans, être accompagné par l’association est une chance pour lui qui espère sortir de « cette vie de galères ». Après le bac, né de parents comoriens, il a déposé une demande de nationalité française qui lui a été refusée*. Sans perspective, il a vécu ces trois dernières années sans but dans le bidonville de Longoni où il a grandi. L’association dit recevoir de plus en plus de jeunes à la situation similaire.

Alors qu’ils se retrouvent dans une impasse administrative après leurs 18 ans, ACECKB réussit néanmoins à les insérer. « Nous avons noué des partenariats avec des centres de formation et des Maisons familiales rurales qui les acceptent mêmes sans papiers », précise le directeur.

Avec une démographie galopante et tandis que le nombre d’enfants à instruire à Mayotte n’a jamais été aussi important, le directeur est de plus en plus inquiet pour mener les actions de l’association. « Nous nous faisons discrets », raconte-t-il car « nous avons peur des représailles ». Nadjidou Bacar observe parmi la population mahoraise une hostilité de plus en plus visible à l’égard des immigrés. « Pourtant, nous faisons de bonnes actions, nous insérons les jeunes, nous les accompagnons », estime-t-il.

*Depuis 2018, un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne peut pas acquérir la nationalité française si au moins un de ses parents n’a pas été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois.

L’État et le Département s’engagent conjointement dans la formation

Deux conventions importantes ont été signées, ce jeudi matin, à Mamoudzou par le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, et le président du conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseni. Les deux institutions vont cofinancer la formation professionnelle des jeunes et des moins jeunes sur plusieurs années. Elles ont également officialisé l’échange de plusieurs fonciers qui leur permettront, réciproquement, de réaliser des investissements immobiliers (voir encadré).

Des représentants de plusieurs services de l’Etat et du conseil départemental de Mayotte ont assisté, ce jeudi matin, à une double signature de conventions dans le bureau du président de la collectivité, Ben Issa Ousseni au Conseil départemental de Mayotte. Avec le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, ils ont paraphé le plan ultramarin d’investissement dans les compétences (PUIC). Ce document vise à mieux former et accompagner les demandeurs d’emploi en partant des besoins des entreprises. « Ancien dirigeant de Ladom (L’Agence d’outre-mer pour la mobilité), à l’origine de la création de l’antenne de Mayotte, ma conviction est que la formation des jeunes en particulier, qu’elle soit initiale mais aussi tout au long de la vie, y compris d’ailleurs via l’alternance, est un outil extrêmement important. Je salue ici le travail de la Dieccte (direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et de son directeur ici présent qui ont travaillé sur ce document qui est stratégique », souligne le délégué du gouvernement.

Celui-ci rajoute que les outre-mer ont besoin de monter en puissance, que Mayotte en particulier a besoin d’acquérir de nouvelles compétences. Avoir des soubassements communs entre les deux institutions pour permettre ces parcours de formations professionnelle, quelque soient leurs formes, constituent une opportunité très importante selon lui. Il s’est félicité d’avoir, dès la rentrée, un acte très positif qui permette de parler d’autre chose que de Cavani, de l’immigration irrégulière ou du choléra. « Enfin des bonnes choses qui arrivent pour Mayotte. On a une rentrée qui va nous permettre de parler de beaucoup de choses, et mon objectif avec vous, Monsieur le président, c’est de parler de Mayotte autrement, avec des réussites qui sont partagées, de travail en commun. »

Treize millions d’euros par an

De son côté, Ben Issa Ousseni qui s’est exprimé devant la presse lors d’un micro tendu, à l’issue de la cérémonie, est revenu longuement et plus en détail sur le contenu de ces deux conventions. Il a expliqué que celle sur le PUIC acte un accompagnement de l’État sur la formation professionnelle « avec un parcours cofinancé par nos deux institutions, de formations tout au long de la vie, notamment de jeunes demandeurs d’emplois. Je précise que ce dispositif est ouvert à tout demandeur d’emploi quel que soit son âge, des plus jeunes aux plus anciens », note-il. L’effort des deux entités va porter sur une enveloppe de treize millions d’euros par an tout au long de la durée de cette convention et sur l’ensemble du parcours de formation. Et le nombre de personnes concernées sera illimité au prorata des sommes en jeu.

Le chef de la collectivité rappelle que l’investissement du Département en direction de ce secteur est conséquent et qu’il englobe les jeunes pris en charge en charge par Ladom pour des formations dans l’Hexagone.

Un échange de bons procédés

La deuxième convention signée vise à échanger des fonciers entre les deux parties. « Depuis très longtemps, règne une confusion entre le foncier de l’État et celui du Département. Ce protocole d’accord a donc pour but d’acter les échanges entre nous pour que nous devions propriétaires des fonciers sur lesquels nous sommes situés l’un et l’autre », explique Ben Issa Ousseni. Par exemple, le terrain du régiment du service militaire adapté de Combani (RSMA) va basculer du côté de l’État pour que l’armée puisse réaliser ses investissements. Sur le rocher de Dzaoudzi, la Résidence des gouverneurs et ses annexes, qui devraient pourraient accueillir le musée de Mayotte, reviennent au Département. « Cela va permettre encore de répondre à des besoins que nous avions les uns et les autres. A Dzaoudzi par exemple, le bâtiment de l’ancien hôpital va revenir à l’armée laquelle va pouvoir installer des militaires supplémentaires, qui dit armée dit d’abord des familles, de la consommation, et c’est bon pour le territoire. Ensuite, ce sera davantage de militaires pour la suite des opérations contre l’immigration clandestine et la sécurité de Mayotte », donne comme autre exemple le préfet de Mayotte.

Séisme : une audition sénatoriale sur le volcan Fani Maoré en septembre

Le sénateur de Mayotte, Saïd Omar Oili, a tenu à s’exprimer suite au séisme de magnitude 4,9 qui s’est fait ressentir mardi soir. Il souhaite notamment rappeler l’importance de la surveillance des risques naturels sur Mayotte. Il a demandé à ce que, le mois prochain, une délégation sénatoriale aux Outre-mer auditionne les instituts scientifiques surveillant le volcan de Mayotte afin de faire le point sur les résultats des études dans l’archipel. « Les auditions des scientifiques le mois prochain au Sénat constitueront une étape importante et essentielle dans la connaissance et la prévention du risque volcanique sur Mayotte », peut-on lire dans son communiqué. Il estime que les recherches scientifiques doivent être partagées de manière transparente avec la population. « On ne peut pas accepter, qu’à l’occasion de la présentation en mai dernier du projet de piste longue par le ministre des Transports, de découvrir l’importance du risque volcanique et son impact sur Petite Terre, sans que la communauté scientifique soit tenue au courant », insiste celui qui souhaiterait un observatoire à Mayotte sur le même modèle de ceux qu’on peut trouver à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe.

Les assises du logement à Mayotte ont eu lieu ce mercredi

Les assises du logement à Mayotte, qui ont pour objectif de faire l’état des lieux départemental et le bilan des deux derniers Plans logement Outre-mer (Plom) engagés depuis 2015, se sont déroulées, ce mercredi 28 août. Les assises ont également réuni l’ensemble des acteurs du logement afin de préparer le nouveau Plom 2024-2027 et les actions à mener. Les deux premiers Plom ont permis la construction de 1.369 logements sociaux, des plans de lutte contre l’habitat indigne ou encore la création d’instances comme l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (Epfam). Le troisième intègre un axe territorial propre à Mayotte, avec une feuille de route “du bidonville au logement”, la connaissance de l’habitat, l’accompagnement des acteurs du logement et de la construction et enfin, la construction durable. L’adoption du plan d’actions pour le territoire de Mayotte est prévue lors du comité départemental de l’habitat et de l’hébergement (CDHH) qui se tiendra le 31 octobre.

Une plateforme pour les économies d’énergie

Un nouvel outil est disponible pour inciter aux économies d’énergies dans les habitats mahorais : la plateforme en ligne Maorénov’. Son objectif est d’identifier les pistes de travaux pour améliorer le confort thermique et réduire les factures liées à l’électricité. La plateforme évalue la consommation du logement en énergie à travers un questionnaire de deux minutes. Il est ensuite possible d’accéder à des conseils sur les travaux qui peuvent permettre d’améliorer cette consommation, avec comme but d’encourager les ménages à rénover leur logement. « Maorénov’ est un outil gratuit et simple d’utilisation pour sensibiliser les Mahorais aux questions énergétiques et enclencher une démarche de rénovation », incite Laurianne Cuisinier, responsable du service transition énergétique de Soliha Mayotte, qui a développé cette solution avec le bureau d’études Watt Smart. Cette dernière présentera l’outil au public à l’occasion de la première édition du salon de l’Habitat Durable, qu’elle organise le 7 septembre, de 9h à 16h au pôle d’excellence rurale (PER) de Coconi.

Des rencontres sur la terre et la fibre en construction

Deux jours d’échanges sont prévus au pôle d’excellence rurale (PER) de Coconi, les vendredi 30 et samedi 31 août, autour des manières de valoriser la terre et les fibres mahoraises dans la construction. Organisé par Likoli Dago, le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Mayotte et l’association Art Terre Mayotte, proposent de rencontrer décideurs, entrepreneurs, maîtres d’ouvrage et d’œuvre impliqués dans la filière de la construction locale à travers cet événement, qui proposera des conférences sur la brique de terre comprimée, les techniques de terre crue dans les jardins ou encore l’utilisation des fibres. Une visite du chantier de l’Hôtel de Ville de Sada, qui utilise de la brique de terre comprimée, est également prévue le vendredi.

L’association des maires condamne les dégradations au Sidevam

L’association des maires de Mayotte et l’ensemble des maires ont souhaité dénoncer certaines méthodes employées par les agents grévistes du syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (Sidevam). Dans un courrier signé par Madi Madi Souf, président de l’association des maires de Mayotte, il est question d’actes de vandalisme et de dégradations du matériels roulants, de blocages des entrées des sites administratifs et techniques du Sidevam en Grande-Terre, de vols et confiscations des clés de camions de collecte des déchets pour empêcher les agents non-grévistes de travailler, de détournement d’un camion pour bloquer l’accès de l’Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Dzoumogné ou encore de menaces et intimidations des agents non-grévistes et des sous-traitants chargés d’assurer un service minimum de collecte des déchets. « Dans ce contexte, l’association des maires de Mayotte ainsi que l’ensemble des maires condamnent fermement ces méthodes et apportent leur total soutien au président (N.D.L.R. Houssamoudine Abdallah) et à la direction du Sidevam 976 », peut-on lire dans le courrier, qui demande à ce que les auteurs des actes cités soient traduits devant la justice. Pour rappel, depuis le 12 août, plusieurs agents du Sidevam sont en grève, à l’appel du syndicat Snuter-FSU. Des négociations sont toujours en cours.

À peine rentrés, les élèves de Poroani ont déjà la tête aux Jeux

Alors qu’une partie d’entre eux s’apprête à partir à Paris pour assister aux Jeux paralympiques, les élèves de Poroani 1 se sont essayés à plusieurs sports sur le terrain de football du village, ce mercredi matin. Ils y ont reçu également Raphaël Mohamed, l’athlète mahorais venu rendre visite à sa famille après son aventure olympique.

Ce dimanche, ils seront une trentaine à prendre le départ de Poroani pour Paris afin de suivre les Jeux paralympiques pendant une semaine. Ces élèves de CM1 à la 6e partiront avec des camarades de Vahibé 2 grâce à un appel à projets intitulé « Ma classe aux Jeux ». Au programme, outre les compétitions de basket-fauteuil, para-équitation, para-athlétisme ou para-canoë sur les mêmes sites des Jeux olympiques, ils iront dans les musées et au ministère des Outre-mer qui a pris en charge leur voyage. « Pour ceux qui n’ont jamais voyagé, ça va être une aventure incroyable », considère Houlamdjine Soultoine, l’un des professeurs qui accompagnera le groupe et qui a coordonné le projet. Afin que tous ne soient pas lésés, l’école de la commune de Chirongui a décidé d’organiser ses propres jeux paralympiques en initiant les enfants au sport adapté, ce mercredi matin, sur le terrain de football et le plateau sportif du village.

Course à cloche-pied, céci-course, lancer de balle à cloche-pied, les enfants avaient une dizaine de mini-jeux pour s’amuser, pour le plus grand bonheur également du recteur, Jacques Mikulovic, qui a fait plusieurs fois la course avec eux. « C’est une façon aussi de montrer aux enfants qu’il est pour l’instant difficile pour les personnes porteuses d’un handicap de trouver sa place sur le territoire et que cela, il faut le changer. Il faut que tout soit accessible, que l’accès PMR soit généralisé par exemple à l’ensemble des établissements », estime Fahdédine Madi Ali, le directeur du Cros (comité régional olympique et sportif) de Mayotte.

« C’est toi le meilleur ? »

Au cours de la matinée, les enfants ont eu aussi la bonne surprise de voir arriver Raphaël Mohamed. Toujours le sourire aux lèvres, le sportif profite de sa nouvelle notoriété. « J’ai vu le changement dès l’enregistrement à l’aéroport, on me dévisageait et on avait peur de venir me voir. Alors que je n’ai jamais mangé personne », remarque celui qui est arrivé jusqu’à la demi-finale du 110m haies des Jeux olympiques. « Dans mon village (N.D.L.R. sa famille habite à Hagnoundrou), c’est pareil, je ne peux pas faire deux mètres sans qu’on m’arrête. » Si tous les enfants n’étaient pas forcément au courant des exploits de leur invité, cela ne les a pas empêcher d’être curieux et de venir lui poser des questions. « C’est toi le meilleur ? », demande l’un d’eux. « Au moins au niveau de Mayotte, oui », répond modestement celui qui, de fait, faisait partie des 24 meilleurs mondiaux en atteignant la demi-finale olympique. Habitué maintenant à prendre la pose pour les photos, il s’est dit touché par les pancartes préparées par les enfants et sur lesquelles on pouvait lire : « Merci de nous avoir fait rêver ».

Dorénavant, et alors qu’il a connu une ambiance extraordinaire au stade de France, il n’est pas jaloux de voir les élèves de Poroani et Vahibé vivre également ces Jeux. « On va dire que non, parce que j’en ai déjà beaucoup profité. Donc je peux en laisser aux autres. J’avoue que j’aurais aimé assister aux Jeux paralympiques parce que c’est tout aussi important. Mais le manque des miens et le fait que mes vacances sont très courtes ont fait que je suis revenu à Mayotte », révèle le sportif.

Course de pneus : une quarantième édition qui roule en tongs

L’incontournable course de pneus de Mayotte revient cette année pour sa quarantième édition sur le thème « tous en tongs ». À l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, les organisateurs, l’agence de communication Angalia et la mairie de Mamoudzou, promettent des nouveautés et un moment inoubliable pour les coureurs et les spectateurs, ce dimanche 1er septembre.

Il y a 40 ans, Jack Pass, professeur de sport, avait un rêve : faire courir les enfants de l’île aux parfums avec un pneu et des bâtons. Cette idée a fait son chemin et a traversé les décennies. Elle a résisté aux différentes crises du territoire et est devenue une véritable institution. Ce qui était autrefois une fête de quartier est aujourd’hui un événement organisé par des professionnels durant des mois. Parmi ces organisateurs, on trouve l’agence de communication Angalia, qui a pris la relève il y a seize ans, accompagnée par la ville de Mamoudzou. Le thème choisi cette fois-ci est « tous en tongs », en référence aux tongs de Bao, personnage fictif emblématique de Mayotte, connu pour sillonner les routes du département.

Surnommée la « formule 1 » de Mayotte, cette course est plus qu’une simple activité sportive. Elle est devenue un élément du patrimoine mahorais. La mairie de Mamoudzou met un point d’honneur à perpétuer cette tradition. « Tant qu’il y aura une municipalité à Mamoudzou, je pense qu’il y aura la course de pneus », affirme Zaïdou Tavanday, chargé de mission des grands événements sportifs à la mairie. Le sport est un sujet central dans la commune chef-lieu. « Nous considérons que c’est un bon moyen de renforcer la cohésion sociale. Les grands rassemblements rendent les gens heureux ensemble. Nous voulons rendre les gens heureux », ajoute le cadre de la mairie.

Des médailles pour les gagnants

Comme pour les éditions précédentes, un championnat a été organisé dans chaque intercommunalité pour sélectionner les enfants. Parmi les 600 participants, 200 ont été qualifiés pour prendre part à la grande finale qui aura lieu, ce dimanche 1er septembre (après un report décidé en juin pour cause d’élections). À ceux-ci, s’ajoutent 210 autres jeunes provenant uniquement de la commune chef-lieu. Du côté des adultes, ils sont moins nombreux, mais bien présents. On en compte 325, répartis dans 65 groupes. Il y a les traditionnelles équipes masculines (33), féminines (5), les « mamas » (4), les gros pneus (3), et les équipes mixtes (20), qui font leur apparition cette année. Le premier départ sera donné avec les garçons à 14h, les filles suivront à 14h30, et les adultes débuteront la compétition à partir de 15h. Tous feront le parcours de 1,850 km, partant du croisement Baobab jusqu’à la place Zakia Madi.

Afin de célébrer cette édition particulière, une grande nouveauté de cette quarantième sera la distribution de médailles. « Nous voulions marquer les esprits et faire quelque chose de sympa. C’est une vraie médaille gravée pour la course de pneus », explique Laurent Mounier, le directeur de l’agence Angalia. Les trois premiers garçons et les trois premières filles en recevront une, ainsi que les équipes gagnantes de chaque catégorie adulte. Autre fait inédit cette année, la mise en place d’un village artisanal où seront vendus des produits mahorais. Il sera installé sur le parking en face du ponton de Mamoudzou.

Un budget de 50.000 euros

« La volonté de l’agence et de la mairie est de maintenir l’esprit de Jack Pass, qui voulait que la course soit gratuite pour chaque enfant et qu’ils reçoivent des cadeaux », rappelle Laurent Mounier. Mais comment financent-ils un tel événement ? « Grâce aux financements privés, aux mairies et aux associations qui nous mettent à disposition leurs moyens », répond le directeur d’Angalia. Il indique que le budget de cette année est de 50.000 euros, bien que de nombreux paramètres ne soient pas pris en compte dans ce chiffre, à l’exemple des agents de la mairie de Mamoudzou payés en heures supplémentaires et toute la préparation en amont pour sélectionner les enfants dans les différentes intercommunalités. Quoi qu’il en soit, chacun y met du sien. 230 bénévoles se sont portés volontaires pour encadrer la course de pneus ce dimanche 1er septembre, ainsi que 80 agents de la mairie de Mamoudzou, 80 jeunes du régiment du service militaire adapté (RSMA) de Mayotte et les forces de l’ordre, qui assureront la sécurité des 735 participants et des 6.000 à 8.000 spectateurs attendus.

Une course de pneus sur une application mobile

L’application mobile de la course de pneus a été lancée lors de la crise sanitaire, lorsque les grands rassemblements étaient interdits. L’agence Angalia l’a maintenue, car elle a suscité un réel engouement. « Nous comptabilisons 30.000 téléchargements sur les deux dernières années, dont 5.000 en dehors de la métropole », annonce Laurent Mounier. Ce sport mahorais typique dépasse donc les frontières de Mayotte. L’application intitulée « Jeu mobile officiel course de pneus » revient cette année et sera disponible à partir du 13 septembre. « L’idée est de faire un championnat en ligne et de programmer la finale fin novembre, début décembre », ajoute le directeur d’Angalia.

Circulation et stationnement perturbés

Afin d’anticiper l’installation du village artisanal et de mieux organiser la course de pneus, le stationnement sera interdit à partir du vendredi 30 août à 17h30, jusqu’au dimanche 1er septembre à 19h30, dans les endroits suivants :

- Place Zakia Madi

- Devant Copemay

- Parking taxis sud

- Ponton de plaisance de Mamoudzou

- En face du restaurant 5/5

- En face de la MJC de M’gombani

- Sur l’ensemble du parking clôturé à côté du marché.

Le dimanche 1er septembre, de 12h à 19h30, les routes seront fermées à la circulation à partir du croisement Baobab jusqu’à la place Zakia Madi. Une déviation sera possible à M’tsapéré et sur la pente Sogea.

La commune de Chirongui aux abois financièrement

Une crise politique et une difficile gestion de la compétence scolaire, voilà les deux éléments importants notés par la Chambre régionale des comptes La Réunion Mayotte dans son rapport sur la commune de Chirongui, rendu public ce mercredi. Les conclusions sur l’examen des comptes de cette collectivité, entre 2018 et 2023, y sont pour le moins très salées. Elles n’épargnent aucun des trois maires qui se sont succédé sur cette période.

Il était attendu depuis plusieurs semaines par les observateurs de la vie communale à Chirongui. Le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes sur la commune du sud de l’île a été rendu public ce mercredi 28 août. Celui avait été fait à la demande du maire Bihaki Daouda, au lendemain de son investiture. Pour l’essentiel, les conclusions de la CRC confirment une situation inhabituellement compliquée, objet d’un feuilleton médiatique suivi par nombre de Mahoraises et de Mahorais avec la destitution sur décision de justice de Saïd Andhanouni, puis l’arrivée d’un nouveau maire rapidement en difficulté avec l’ancienne majorité.

Pour mémoire, à peine élu, ce dernier avait eu de la maille à partir avec ses alliés de circonstance estampillés LR, ceux-là mêmes qui avaient contribué à le faire élire en 2022 au cours d’une élection partielle. Pour avoir refusé d’accorder à certains les mêmes largesses que Saïd Andhanouni, il s’est très vite trouvé au centre d’une crise politique inédite sur le territoire, avec pour cerise sur le gâteau, ses prérogatives de maires réduites à peau de chagrin conseil municipal après conseil municipal jusqu’à une paralysie complète de sa collectivité locale. Dès lors, point de mystère pour qui que ce soit quant à l’état réel de la situation catastrophique dans laquelle était plongée la commune de Chirongui. « Le maire a perdu sa majorité et le conseil municipal a bloqué toutes ses propositions et décisions », constatent d’ailleurs les magistrats. Ils précisent « qu’en décembre 2023, le maire s’est vu retirer provisoirement l’ensemble de ses délégations. Le fonctionnement courant de la commune s’en ressent au moment du contrôle ouvert par la chambre régionale des comptes », avec pour conséquences directes, l’impossibilité d’adopter les documents budgétaires, d’expédier les affaires courantes et d’engager des procédures de marchés publics « entachées d’irrégularités ».

Des titularisations massives en 2020

L’autre domaine dans lequel la commune de Chirongui se voit épinglée par la chambre régionale des comptes de La Réunion- Mayotte, c’est la compétence scolaire. Celle-ci évoque le cas d’un établissement de dix classes comptabilisant 2.179 enfants où elle a noté « des conditions d’inscriptions des enfants à l’école trop restrictives, mais la commune doit néanmoins recourir à des rotations pour près de la moitié des élèves (N.D.L.R. trois écoles étaient dans ce cas de figure au cours de cette rentrée). Le nombre d’enfants scolarisés, selon ces conditions dérogatoires qui empêchent notamment la mise en œuvre des rythmes scolaires, est en augmentation depuis 2018 ». Mais ce n’est pas le seul fait que relève la CRC, elle indique que les coûts de fonctionnement de cette compétence scolaire, pour le moins élevés, sont de 680 eruos par enfant sur l’année alors même que la commune aurait transféré la charge du périscolaire sur le centre d’action sociale (CCAS) sans qu’elle n’enregistre des charges importantes en matière de restauration scolaire. Selon ce rapport, 5 % seulement des enfants scolarisés ont droit à des repas chauds pendant la pause de midi, leurs 350 collègues restants devant patienter jusqu’à l’ouverture du réfectoire de Tsimkoura. Les conclusions définitives de la CRC estiment la valeur du patrimoine scolaire communal à 6,8 millions d’euros, acquis entre 2018 et 2023. « Les trois quarts, en volume financier, concernent le groupe scolaire de Chirongui pour la construction de six salles de classes de maternelle et le réfectoire de Tsimkoura. »

Toujours en parlant de gros sous, le rapport indexe la commune pour son non-respect des conditions dans la façon de présenter ses comptes. Il évoque une tenue des comptes insincère consécutive à une comptabilité d’engagement non exhaustive le manque de rattachement des charges et des produits à l’exercice correspondant. Il n’hésite pas à parler de gestion de recettes lacunaire avec cinq millions d’euros de recettes à classer en 2022. Mais ce n’est pas tout, il est fait état d’autres anomalies dans les budgets annexes (lotissement jugé budget dormant, le pôle culturel dont la compétence doit être détenue par la communauté de communes du Sud alors qu’il reste financé par la mairie sur des bases juridiques fragiles). Pire encore, la santé financière de la commune de Chirongui serait très pénalisée par un doublement de charges de personnel depuis 2018 et des titularisations massives auraient été notés entre les deux tours des élections municipales en 2020, soit avant qu’Hanima « Roukia » Ibrahima ne perde son mandat au profit d’Andhanouni Saïd. Cette dégradation financière rend impossible le dégagement d’une épargne suffisante pour couvrir la dette communale, sachant qu’elle ne peut non plus emprunter en raison d’une ardoise abyssale impayée auprès de l’Agence française de Développement (AFD) de 4,6 millions d’euros.

Le rapport de la chambre régionale des comptes se déclare très pessimiste quant à la capacité de la commune à pouvoir financer son ambitieux programme de constructions scolaires (quarante salles de classes) à l’horizon de 2035.

? Le rapport d’observations définitives concernant le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de #Chirongui est en ligne.

Retrouvez le sur notre site internet⬇️https://t.co/MDOMe9ulxC#Mayotte pic.twitter.com/DGxEnLoPpr

— Chambres régionales des comptes La Réunion-Mayotte (@CRCLRM) August 28, 2024

« L’auto-promotion mahoraise au cœur de la ZAC de Ouangani »

Depuis mars, plusieurs ateliers ont eu lieu auprès des habitants de la commune de Ouangani afin de mieux cerner leurs attentes vis-à-vis de la future ZAC (Zone d’aménagement concerté). Des avis qui ont nourri les réflexions sur le projet à cheval sur les villages de Ouangani, Coconi et Barakani. Celui-ci a été présenté ce mardi dans la commune.

On pourra presque parler de nouveau village à Ouangani. Ce mardi, l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (Epfam) a organisé une réunion de restitution sur la concertation qui a eu lieu auprès du public depuis le mois de mars sur le projet de ZAC (Zone d’aménagement concerté) de Ouangani-Coconi. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les choses ont été vues en grand. Arena pour les spectacles, campus universitaire, quatre écoles, une mosquée, une place du marché de 6.000 m2, qui pourra accueillir différentes manifestations, ou encore 2.500 logements sont autant de constructions qui doivent occuper un secteur de 120 hectares, à la jonction des villages de Ouangani, Barakani et Coconi. « On trouve intéressant que cette zone vienne créer un nouveau centre pour l’ensemble des villages », estime Julien Mithieux, urbaniste pour le bureau d’étude INterland.

Répondre aux attentes

Ces derniers mois, plusieurs ateliers ont été menés auprès de la population, des associations, des entreprises ou encore des agriculteurs, afin que les urbanistes et architectes du projet, piloté par l’Epfam en partenariat avec la commune de Ouangani et la communauté de communes du Centre-Ouest (3CO), puissent mieux appréhender leurs besoins. « On a bien compris que les attentes étaient diverses concernant les infrastructures résidentielles », explique Joséphine Bonte, architecte pour INterland. Il y aura donc de l’habitat collectif, du logement universitaire, mais également des maisons intégrées aux parcelles de forêt, respectueuses des arbres afin de préserver la ruralité du lieu, ainsi que des possibilités de cultiver à proximité des habitations. « Notre but est de créer une place où l’auto-promotion mahoraise serait au cœur de la ZAC », met en avant l’architecte, soulignant que les envies et habitudes des familles sont rigoureusement prises en compte.

« Il y a également beaucoup de jeunes, présents lors des ateliers, qui ont insisté pour avoir des espaces de jeux », ajoute-t-elle, avant d’annoncer que plusieurs endroits récréatifs sont prévus. Une logique qui s’applique au futur campus universitaire. Plus qu’un lieu d’étude, il sera conçu pour être un lieu de vie, ouvert sur les alentours. Ses différentes installations sportives ou encore sa bibliothèque seront ouvertes non seulement aux étudiants, mais aussi à la population. « Le campus aura un espace central ouvert sur la ville qui profitera aussi aux habitants », vend Julien Mithieux. Ce campus sera relié au plateau, où doit se trouver la centralité avec notamment la grande place, par une voie entièrement piétonne. En somme, cette nouvelle ZAC, dont les travaux doivent commencer en 2026, se veut un lieu de vie ouvert et dynamique.

Désenclaver Ouangani

Mais l’intérêt majeur, pour les habitants de la commune, est le désenclavement de Ouangani. « C’est quelque chose qui est beaucoup revenu au cours des ateliers et des discussions avec la population », insiste l’urbaniste. Avec ce chantier, des travaux de voirie vont être entrepris, pour prolonger les routes existantes, s’ajoutant à ceux projetés par le conseil départemental de Mayotte. Ce nouveau lieu de vie comprendra également une zone économique, avec de nombreux commerces, pour certains au rez-de-chaussée des habitations. Un élément qui s’ajoute au dynamisme de ce futur territoire est la zone administrative qu’a prévu de mettre en place le conseil départemental, en dehors mais à directe proximité du périmètre.

Lors des ateliers et de la réunion de restitution, une inquiétude plane néanmoins dans le public : celle du foncier. En effet, plusieurs familles propriétaires vont devoir trouver un terrain d’entente avec l’Epfam, qui va entamer une phase de maîtrise foncière, grâce à, il l’espère, des acquisitions à l’amiable.

Comores : des altercations entre jeunes causent deux décès en une semaine

Un agent de sécurité a été mortellement agressé ce mardi, alors qu’il sécurisait un concert à Ntsoudjini. Un événement qui a déclenché de vives tensions entre cette ville et sa voisine Hantsambu, dont était originaire la victime. Des actes de violence qui surviennent peu après un autre décès, survenu, lui, sur fond de rivalité lors d’un match de football.

L’Union des Comores est le théâtre de plusieurs actes de violence dramatiques ces sept derniers jours. Ce mercredi 28 août, un jeune homme de 21 ans, connu sous le nom de Raïm Ali Hassane, a rendu l’âme à l’hôpital El-Maarouf, après avoir reçu un coup de couteau la veille, qui lui a été fatal. Originaire de Hantsambu, une localité située à moins de cinq minutes de la capitale Moroni, la victime était un agent de sécurité. Il sécurisait un concert qui était organisé à Ntsoudjini, ville voisine de la sienne, quand il a été poignardé, selon les premiers éléments divulgués par des habitants. À en croire une source de la gendarmerie nationale des Comores, le principal suspect se trouvait déjà dans les locaux de la brigade des recherches, pour les besoins de l’enquête. « Une plainte pour blessures ayant entraîné la mort a été déposée. Les personnes impliquées seront arrêtées ou livrées par les autorités locales, dès que les médiations prendront fin. La sensibilisation des deux localités se poursuit« , a ajouté la source de la gendarmerie. À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, les tensions étaient encore vives entre les deux localités. On a relevé plusieurs biens incendiés, notamment des voitures. Toutefois, il est trop tôt pour s’avancer sur le nombre de voitures ravagées, et encore moins pour une évaluation sur l’étendue des dégâts. Nous ne sommes pas non plus en mesure de faire un bilan, même si des sources villageoises ont mentionné la blessure d’une personne présentant des troubles psychiatriques native de Ntsoudjini.

Un suspect arrêté

Si l’enterrement de la victime s’est déroulé ce mardi, les détails de son agression n’ont pas été confirmés. « Le principal suspect aurait voulu rentrer de force dans le concert alors que celui-ci était payant. Rahim ne s’est pas laissé faire et a exigé un billet. Pendant cette première tentative de forcing, l’agresseur a été maîtrisé par les gens qui étaient autour. Il est rentré avant de revenir avec son arme blanche. C’est à ce moment-là qu’il aurait porté un coup de couteau sur le cou avant de prendre la fuite« , a-t-on appris. Une version qui doit être confirmée ou infirmée par les autorités judiciaires après l’audition préliminaire. Des informations précisent également que le jeune n’était pas censé être en service ce soir-là. Ce drame s’est produit malgré la volonté des organisateurs qui, par prévention, ont fait appel à une société de sécurité bien connue. Celle-ci appartient à l’un des fils du chef de l’Etat comorien, Loukman Azali, devenu, depuis août 2023, commandant du groupement de Gendarmerie de la Grande Comore. « Ils ont fait l’effort de ne pas confier la sécurité à des jeunes amis mais à une équipe de professionnels dont faisait partie la victime. C’est dire à quel point l’organisation a fait preuve de sériosité, hélas« , regrette Cheikh Mc.

“Je n’ai plus les mots”

L’artiste comorien, qui faisait partie de ceux qui se produisaient à Ntsoudjini, n’est pas resté indifférent après ce qui s’est passé. « Depuis que j’ai appris le drame ce matin, je n’arrive pas à me l’expliquer parce que je suis rentré très tard avec le sentiment d’avoir procuré de la joie à mes fans et ce qui arrive par la suite est inimaginable. Pourquoi. Je ne sais pas, car je n’ai plus les mots. D’abord j’adresse mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. La victime était très appréciée dans les deux localités et était proche de tous notamment, Asam avec qui j’ai partagé la scène qui est lui aussi de Ntsoudjini. Je prie Dieu pour qu’il leur offre la force de dépasser ce drame”, a tristement réagi le rappeur Cheikh Mc, contacté par notre journal, ce mercredi après-midi. L’interprète de Kavu (“il n’y a rien”), appelle à un élan de solidarité pour que l’auteur de cet acte « criminel » soit puni et que justice soit faite.

L’artiste engagé comorien a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un match de football opposant deux villages, mais d’un concert réunissant des jeunes de la région. »Essayons de dépasser nos émotions pour ne pas amplifier la violence« , a insisté Abdéremane Cheikh, qui a pointé du doigt cette délinquance qui se généralise dans le pays selon lui. « Il faut décentraliser la sécurité publique. À Moroni, il y a plus de délinquance mais la présence des forces de l’ordre joue un effet dissuasif, cela aide à limiter les dégâts« , a-t-il énuméré. Un cri du cœur qui semble justifié, étant donné que, pas plus tard que dans la nuit du 21 août, un autre jeune de 20 ans a perdu la vie au nord de la Grande Comore, en tentant de s’interposer pour mettre fin à une rixe opposant deux groupes de jeunes. Le drame s’est produit pendant un twarab (concert où l’on chante des chansons traditionnelles). À la différence de l’agression fatale de ce mardi, la mort de Housni Massoundi, qui a reçu il y a une semaine un coup de bâton, prend ses origines sur une histoire remontant à 2023. Des rancunes nées après une altercation à l’issue d’un match de football entre des jeunes des deux localités.

La présidente de la Caisse nationale des allocations familiales visite une crèche à Bandrélé

La micro-crèche Wana Ylang à M’tsamoudou (Bandrélé) a reçu une visite pas comme les autres, ce mercredi 28 août. Celle d’Isabelle Sancerni, présidente de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Cette micro-crèche a été créée par l’association Wana-Bout’chou, qui s’engage pour le développement d’un réseau de micro-crèches associatives sur l’ensemble du territoire de Mayotte. Sa présidente Sinda Ramadani Toto et son équipe ont présenté leur projet à celle qui a fait le déplacement sur l’île aux parfums. Le but : « Répondre à un besoin crucial de structures d’accueil pour les jeunes enfants, en proposant des solutions adaptées aux familles mahoraises. »

La présidente de la CNAF a salué « la méthodologie et la pédagogie mises en place par Wana-Bout’chou » qui s’inspirent des principes Montessori. Également consciente des difficultés rencontrées par les structures d’accueil de la petite enfance sur le territoire, Isabelle Sancerni a « réaffirmé son soutien à l’extension du réseau Wana-Bout’chou sur l’île, tout en encourageant également le développement d’autres initiatives similaires. »

Nourdine Dahalani, le président de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), présent aussi, a pour sa part insisté sur « l’implication forte des maires des différentes communes, qui participent activement au projet en mettant à disposition des parcelles communales pour la construction des micro-crèches ». L’association compte aujourd’hui deux structures, celle de M’tsamoudou et celle de Wana Maya, à Pamandzi. L’ambition à terme est d’implanter vingt micro-crèches sur l’ensemble de Mayotte.

Comores : Pour prévenir le Mpox, le pays en attente de réactifs

Sur l’île de Mohéli, les agents de santé, ont commencé à bénéficier des formations de sensibilisation sur ce qui était appelé encore récemment la variole du singe. Parallèlement, le ministère de la Santé des Comores a annoncé le déploiement des différentes équipes de surveillance dans les ports et aéroports.

Alors que la variole du singe se propage très rapidement en Afrique, de nombreux pays essaient dès maintenant de s’en prémunir. Dans le sud-ouest de l’océan Indien, seule l’île de la Réunion a déclaré des cas dès le mois de juin. Mais cela n’a pas empêché les autres pays de la région de se mobiliser en prenant des mesures de prévention, avant qu’il ne soit trop tard. L’Union des Comores n’est pas en reste. Les autorités ont dejà annoncé mettre en place des mécanismes de surveillance. Dans une conférence de presse tenue ce week-end, le secrétaire général du ministère de la Santé, le docteur Ben Iman, a dévoilé une partie de la stratégie que Moroni compte déployer pour éviter toute importation du Mpox, qui a dejà fait 5.000 morts en République démocratique du Congo depuis le début de l’année. « L’épidémie de Monkey Pox (MPox) ou la variole du singe est une urgence de santé publique de portée continentale au niveau de l’Afrique voire mondiale. Les pays de notre zone allant de République sud-africaine au Kenya pour ne citer qu’eux ont déclaré la maladie du singe. Et un cas est apparu dans l’océan Indien au niveau de l’île de la Réunion », a-t-il rappelé, reconnaissant au passage que la menace était réelle pour les Comores qui ne peuvent rester les bras croisés.

80 tests

A cette occasion, le tout nouveau secrétaire général du ministère comorien de la Santé a informé la presse du déploiement d’équipes dans les points d’entrée. Une commande de réactifs a également été faite et la réception est prévue pour bientôt. Selon le directeur général de la santé des Comores, le docteur Saindou Ben Ali Mbae, interrogé par Flash Infos, deux kits de réactifs devraient arriver au pays d’ici peu. C’est l’État comorien qui a payé l’acquisition. « La commande passée concerne deux kits. Selon les techniciens de santé, chaque kit peut produire jusqu’à 80 tests. Les équipes de surveillance aux frontières sont et seront déployées sur le terrain. Nous avons tout ce qu’il faut en termes d’appareillage et les réactifs PCR vont permettre de confirmer du diagnostic », a assuré le directeur général de la santé, ce mardi 27 août. Le gouvernement comorien, à travers le ministère de la Santé, a dejà établi un premier document qui explique la variole du singe, classée depuis le 14 août, « épidémie d’urgence mondiale » par l’Organisation mondiale de santé (OMS). Au niveau national, on mise sur l’envoi d’équipes dans les ports et aéroports pour contrôler toute menace à un moment où le Kenya et La Réunion sont touchés. Notons qu’en moyenne, deux vols relient Nairobi et Moroni par semaine, sans compter les bateaux qui transportent les marchandises.

Sensibilisation des maires

Le Mpox touche à la fois les enfants comme les adultes. C’est surtout l’Afrique (treize pays) qui est la plus touchée jusqu’à présent. Les symptômes sont nombreux. Parmi eux, de la fièvre, des maux de tête, des ganglions gonflés qui se traduisent par de petites boules sous la peau, au niveau du cou, ou encore une éruption cutanée, marquée par des boutons qui apparaissent sur le visage et le corps. Idem pour les voies de transmission qui ne sont pas négligeables. « Le virus se transmet à l’être humain par contact étroit avec une personne ou un animal infecté, ou par des produits contaminés. La contamination de la variole est interhumaine et peut se produire par un contact direct avec des lésions infectieuses cutanées ou les lésions de la bouche ou des organes génitaux », rappelle le ministère de la Santé. L’épidémie se transmet enfin par un linge contaminé : vêtements, draps entre autres. Au-delà de cette sensibilisation, l’Union des Comores a commencé à mobiliser les structures sanitaires insulaires pour qu’elles restent sur le qui-vive. A Anjouan, par exemple, le docteur Anssoufouddine Mohamed qui coordonnait la riposte du choléra au niveau de l’île a indiqué qu’en ce moment, l’heure est à la préparation. Les étapes énumérées par le cardiologue vont de la sensibilisation des autorités locales (maires et préfectures), en passant par la formation des districts sanitaires jusqu’à l’identification des sites de prise en charge des cas suspects. A Mohéli, les agents de santé communautaire suivent de leur côté des séances de formation sur le Mpox.

Des judokas mahorais sur le podium du tournoi des Mascareignes

Les 23 et 24 août, des athlètes mahorais soutenus par le conseil départemental de Mayotte ont brillamment représenté l’île lors de la première journée du tournoi Open des Mascareignes à La Réunion. Ahyam Youssouf Hassani du club Mahorais Judo Jujitsu Boxing club (MJJB) a terminé troisième dans la catégorie -55 kg, Nathanael Moussa de l’association sportive judo jujitsu club Mayotte (ASJJCM) a aussi fini à la troisième place, Florine Hamidou du Judo Club Chiconi Sada (JCCS) a été classée quatrième et Lucas Darouèche du club MJJB est arrivé à la septième position.

Des animations sportives à Koungou jeudi et vendredi

Cette semaine la Mission locale organise un « Team Village » à Koungou, des journées dédiées à la cohésion des villages de Koungou par le sport. Le but : partager des moments de convivialité et de collaboration, tout en promouvant un esprit d’équipe, de cohésion et de solidarité. Le jeudi 29 août, des activités nautiques sont organisées plage de Trévani de 8h à 14 h. Le vendredi 30, une conférence et un fitness géant sont organisés à l’hôtel Le Trévani de 8h à 14h30.