L’Agence de développement et d’innovation de Mayotte (Adim), en partenariat avec le pôle Systematic, organise un webinaire le jeudi 25 avril à 10h (heure de Mamoudzou). Le but de cet événement est de sensibiliser les acteurs économiques mahorais à l’intérêt des business angels, qui peuvent soutenir les entreprises en développement. Un business angel est une personne physique qui investit une partie de son patrimoine financier dans des sociétés en raison de leur caractère innovant. L’atelier en ligne proposera une compréhension approfondie du rôle des business angels et de leur impact sur les startups et initiatives entrepreneuriales ; une exploration de la manière dont ces investissements peuvent combler le fossé financier entre les premières aides financières et les financements institutionnels ; et enfin le public pourra en apprendre plus sur le soutien stratégique pour favoriser la croissance des entreprises locales. Pour assister à l’événement, il faut s’inscrire au lien suivant : https://tinyurl.com/ADIM-BusinessAngel.

140.000 clients Nickel dans l’océan Indien

Le service bancaire alternatif français Nickel semble avoir du succès dans les Outremer, comme le montre le bilan effectué pour leurs dix ans. Dans l’océan Indien, à La Réunion et à Mayotte, Nickel compte désormais près de 140.000 clients, et 220.000 dans les Antilles-Guyane, sur un total de 5,5 millions de clients dans le monde. Dans ce contexte, le directeur commercial de l’entreprise, Laurent Guivarch, s’est déplacé dans les territoires ultramarins concernés afin d’y rencontrer l’ensemble des partenaires. « Notre expansion remarquable dans les DROM témoigne de notre engagement à offrir des services financiers accessibles à tous les citoyens français. Les résultats que nous avons atteints dans les Antilles Guyane et dans l’océan Indien renforcent notre détermination à poursuivre le développement de notre réseau », déclare-t-il dans un communiqué.

Toujours dix cas de choléra à Mayotte

L’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte a publié son bulletin hebdomadaire relatif au choléra. Le bilan est toujours de 10 cas à Mayotte, dont un nouveau confirmé la semaine dernière et un cas qui a été infirmé. 68 contacts proches ont été traités et 449 ont été vaccinés. Afin d’éviter la transmission de la maladie, l’ARS recommande de se laver les mains régulièrement et de ne boire que de l’eau potable. Ces mesures sont à prendre surtout en cas de diarrhées et si vous ou un proche revenez des Comores ou d’Afrique continentale depuis moins de dix jours, ou bien si vous souffrez de diarrhées et de déshydratation après avoir été en contact avec un cas suspect de choléra. En cas de symptômes, il faut absolument s’isoler, appeler le 15 et s’hydrater.

Un outil pour aider les jeunes à s’orienter

Le Centre régional information jeunesse (Crij) lance la Boussole des jeunes le 30 avril à 8h30. Ce service numérique en cours de déploiement à destination des 15-30 ans vise à rendre plus accessible les options professionnelles possibles et les services disponibles pour être aider à l’insertion dans la vie active. Les jeunes peuvent y trouver les informations nécessaires sur la façon de préparer un entretien d’embauche, passer le permis de conduire à moindre coût, sur les aides disponibles pour financer une formation, etc. Cet outil a été créé pour pallier au non recours aux droits des jeunes, qui les méconnaissent généralement. Il a également pour but de promouvoir une meilleure coordination entre les différents services et dispositifs à destination de la jeunesse. Pour s’y rendre et trouver plus d’informations, voici le lien à suivre : www.boussole.jeunes.gouv.fr.

Les finalistes de La Grande dictée du sport réunis à Paris

104 finalistes d’un tournoi intergénérationnel de dictées organisé par l’association La dictée pour tous se confronteront ce samedi à Paris, sous la Coupole de l’Institut de France, à 10 heures. 10.000 élèves de CM1/CM2, collégiens, lycéens et adultes avaient participé à la première étape du concours dans 26 universités du territoire, dont celle de Dembéni, à Mayotte. À l’issue de cette ultime épreuve, un vainqueur par catégorie sera désigné et remportera un livre d’Erik Orsenna, ainsi qu’une récompense sportive offerte par les partenaires de la Grande cause nationale 2024.

Prochain marché agricole et d’artisanat du sud samedi à Chirongui

La communauté de communes du sud (CCSud) et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli nous ont fait part de leur calendrier ce lundi 22 avril concernant les prochains marchés agricoles et d’artisanat du sud. Samedi 27 avril, il aura lieu dans la commune de Chirongui, à Mramadoudou, de 8 heures à 13 h, au parking de l’école élémentaire (entre le marché textile et le carrefour Chirongui). Fruits, légumes, plates, décoration, broderies mais aussi plats, gâteaux… Habilleront les étals.

Il sera suivi d’un autre marché samedi 25 mai, à Bouéni, plage de Mastara à Mzouazia pour la fête de la nature. Puis d’un autre, samedi 29 juin, à Bandrélé, au marché couvert de Hamouro.

Les écoles d’Acoua font leur carnaval vendredi

Dans le cadre des actions sur le projet d’école, l’école maternelle Deux Rivières à Acoua, en collaboration avec l’école élémentaire Acoua 2, organise un carnaval sur le thème des fruits et légumes, et des jeux olympiques vendredi 26 avril, de 8h à 10h. Le départ et l’arrivée se font au 116, rue M’ronifadi, à Acoua. « Le but de cet événement est d’accompagner la réussite de chaque élève en renforçant la liaison maternelle/élémentaire », détaille l’académie de Mayotte dans un communiqué.

Pêche illégale : Près d’une tonne de poissons saisis au port de M’tsapéré ce lundi

Dans sa lutte contre l’immigration et le travail informel, l’État a décidé d’étendre l’opération Wuambushu 2, ou « Place nette » pour sa dénomination officielle, au port de M’tsapéré, ce lundi après-midi. La pêche et la vente illégales de poissons étaient visées, tout comme le travail d’étrangers en situation irrégulière.

Les pneus de la remorque tirée par le pick-up des affaires maritimes sont mis à mal par le poids des glacières. Ce lundi après-midi, un effort conjoint des services de l’État a permis de monter une opération au port de M’tsapéré. Aurélien Diouf, directeur de cabinet du préfet de Mayotte, confirme que le lieu n’est pas choisi de manière aléatoire. Alors que Marine Le Pen y a défendu la pêche mahoraise deux jours plus tôt, à la fois la pêche et les conditions de vente ont fait l’objet de contrôles, ce lundi. « C’est l’un des buts de l’opération Place nette (N.D.L.R. commencée le mardi 16 avril), s’attaquer au travail informel », ajoute le directeur de cabinet.

La manœuvre a comporté plusieurs volets. Dans le port, la gendarmerie maritime a procédé à l’identification des embarcations. Quatre qui n’étaient pas immatriculées ont été ainsi emmenées dans la foulée. Sur le port, ce sont les pêcheurs et les vendeurs qui ont dû montrer patte blanche, notamment auprès de la Deets (direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), pour voir s’ils travaillent dans les règles et leurs employés également. Et la sanction peut vite grimper. Exercer la profession de pêcheur sans être déclaré expose à une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, pareil en faisant travailler une personne sans l’avoir déclarée.

« Faire cesser l’infraction »

Enfin, les affaires maritimes ont constaté l’état de conservation des poissons, puis embarqué les marchandises. La plupart sont dans de grandes glacières survolées par les mouches. L’équivalent d’une tonne a été saisi. La Daaf (direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) y jettera un œil pour savoir si les spécimens pêchés l’ont bien été dans les eaux mahoraises ou s’ils figurent dans la liste des espèces protégées. Ensuite, ils seront remis en mer. « Le but de la saisie est de faire cesser l’infraction, à savoir la vente illégale de poissons sous taille ou non déclarés. Par exemple, il y a une chose qui relève du b.a.-ba, on devrait toujours avoir sur les glacières une identification professionnelle pour savoir qui vend. Là, on ne sait pas d’où ça sort », explique François Garcia, administrateur des Affaires maritimes de Mayotte. S’attaquer à ceux qui ne respectent pas les règles permet aussi de voir ceux qui s’y plient. « On a des exemples à quelques mètres de pêcheurs qui font l’effort de respecter la réglementation et qui permettent de développer le territoire de manière durable. On ne pourra pas développer la pêche à travers le travail informel », poursuit-il.

« C’est une opération assez singulière pour la police », reconnaît le contrôleur général Hervé Derache. Autour des six membres des Affaires maritimes qui chargeaient les glacières, une trentaine de policiers étaient pour eux. Outre la sécurisation, la police aux frontières a effectué plusieurs contrôles sur place, interpellant cinq étrangers en situation irrégulière. Dès leur arrivée, une personne a choisi de se jeter à l’eau pour traverser le port à marée haute. « Les résultats sont plutôt positifs. L’opération se passe bien dans un calme relatif. Un pêcheur qui travaillait illégalement a été entendu et quatre personnes (N.D.L.R. cinq finalement) en situation irrégulière ont été interpellées », confirme-t-il.

Le directeur de la police mahoraise, tout comme le directeur de cabinet du préfet, ne comptent pas s’arrêter là. Dans le cadre de « Mayotte place nette », d’autres opérations de ce genre seront menées que ce soit encore à M’tsapéré ou ailleurs, préviennent-ils. « La question est de revenir souvent. Si ce n’est pas le cas, dans un mois, ce sera du copier-coller », confirme François Garcia.

Fatma : L’événement dédié à l’art mahorais marque un vrai retour

Ce seizième anniversaire du Festival des arts traditionnels de Mayotte (Fatma) est célébré en grande pompe. En relation directe avec la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans l’île, cet événement dure toute une semaine. Le coup d’envoi officiel s’est déroulé ce lundi matin à Mamoudzou sur le parking du marché. Un carnaval est au programme pour clôturer cette semaine festive.

Après une absence remarquée de plusieurs années, le Festival des arts traditionnels de Mayotte (Fatma) revient en force cette année malgré des mesures strictes édictées par les autorités dans le cadre de l’opération « Mayotte place nette » (Wuambushu 2), lancée par le gouvernement. Ce festival est une occasion pour le département de mettre en lumière les traditions locales pour honorer la mémoire des ancêtres avec un accent particulier sur l’artisanat et les danses. Cet événement déclaré officiellement ouvert ce lundi matin avec l’installation des artisans dans les stands dédiés reprend des couleurs après un retrait en 2021 imposé par la pandémie du Covid 19. Depuis cette époque, le Fatma n’était plus qu’un dépôt de gerbes dans les jardins de l’hôtel du département pour commémorer l’abolition de l’esclavage. « Différentes causes survenues en avril ont justifié le report de ce festival en 2021, 2022 et 2023, notamment la période sacrée du ramadan et le lancement de l’opération Wuambushu 1 qui imposait un dispositif sécuritaire interdisant tout rassemblement important de foule en un même endroit », explique El-Kabir Bin Mohamed, directeur de l’Office culturel départemental.

Mais pour cette année 2024, le lancement de l’opération « Mayotte place nette », la semaine dernière, l n’empêchera pas le conseil départemental de générer un moment d’accalmie et de vie pour la population à travers ce seizième anniversaire du festival.

Un concert pour clôturer

Le public a une semaine pour affluer sur les lieux, jusqu’à samedi 27 avril midi. Il pourra effectuer des achats sur le village du festival tout au long de cette semaine, visiter les expositions et participer aux différents ateliers programmés : de poterie, de travail de tissage à partir de feuilles de cocotiers et palmiers exécuté par les membres des associations Nid de poule et Zaza ména. Il pourra également se joindre à des ateliers d’extraction du sel de limon par les mamans chingo de Bandrélé ainsi qu’à des séquences de chant et de danse traditionnelle du shéngué.

Dans le respect de la tradition, un dépôt de gerbes se déroulera dans la matinée de samedi dans la grande cour du conseil départemental de Mayotte. Des enfants de l’école primaire de Boboka à Mamoudzou y chanteront « La Marseillaise » sur des notes de l’association Musique à Mayotte. Des associations de debaa prendront le relais en termes d’animation jusqu’à la mi-journée.

L’après-midi sera entièrement consacré au carnaval pour rappeler le passé africain des premiers peuples de l’île. Les défilés partiront du rond-point du Baobab pour rejoindre le marché couvert de Mamoudzou sur le front de mer. Le clou de ce festival sera le concert prévu dans la soirée sur le village du festival, en hommage aux anciens musiciens mahorais sous l’intitulé de « Zama ni talouha » (les temps anciens traduit du malgache). Les groupes Vikings de Labattoir, Jimawé de Sada, Cadence Mahoraise de Bouéni, Bouhouri de Ali Madi, Trio Ngazi et Jean-Raymond Cudza se succèderont sur scène.

Un imposant dispositif de sécurité composé d’agents de la police nationale, de la police municipale de Mamoudzou et d’une société privée de sécurité est mis en place pour s’assurer du bon déroulement des différentes séquences de ce festival. À l’inverse de l’affluence record de 10.000 personnes qui se déplaçaient au Fatma avant la crise du Covid-19, les organisateurs se veulent modestes cette année dans leurs prévisions. Ils espèrent 2.000 participants au carnaval et tablent sur 4 à 5.000 spectateurs pour assister au concert des anciens.

Jugé en récidive, un voleur de téléphone échappe à la prison

Comores : Un collectif dénonce les longs délais de délivrance des certificats de mariage

A cause de ces lenteurs, certaines familles franco-comoriennes attendent depuis 2021 la transcription de leurs certificats de mariage. La procédure, qui ne devrait pas durer plus de six mois, s’étale en moyenne sur deux ans à l’ambassade de France implantée à Moroni.

L’ambassade de France aux Comores est sous le feu des critiques depuis quelques semaines. Un collectif de Franco-Comoriens, dont la plupart des membres réside en France, a lancé une pétition afin de dénoncer les lenteurs dans le traitement des actes d’état civil. Ce lundi, la pétition avait déjà recueilli plus de 900 signatures alors que l’objectif affiché est de 1.000 soutiens. « Nous, ressortissants français ou franco-comoriens, avons vu nos projets de mariage aux Comores bloqués sans explications. Nos demandes peuvent durer jusqu’à deux ans pour une transcription et un an pour une demande de certificat de capacité à mariage. Cette situation est inacceptable », introduit le collectif, qui dénonce donc le non-respect des délais et les retards excessifs de traitement imputables l’ambassade de France aux Comores.

Selon l’avocate franco-comorienne Maliza Saïd Soilihi, qui a animé de nombreuses émissions sur le sujet, le service consulaire délivrait auparavant le certificat au bout de trois mois de procédure. « Au terme de la publication des bans, qui est de trente jours en l’espèce, le conjoint pouvait célébrer son mariage. Le couple transmet par la suite l’acte de mariage pour une transcription à Nantes. Jadis, cette deuxième procédure durait entre trois et six mois. Le problème, ces temps-ci, c’est que ça peut durer jusqu’à vingt-quatre mois. On se demande pourquoi dans les autres ambassades, c’est différent d’ici », s’interroge cette ex-élue municipale de Marseille.

Le certificat de capacité de mariage permet aux couples étrangers de se marier dans certains pays. Une des leaders du « collectif pour le droit au mariage franco-comorien » suggère les raisons pour lesquelles l’ambassade fait trainer les choses. « C’est parce que nous sommes une communauté qui ne se plaint jamais et qui souffre dans le silence à chaque fois, donc nos droits ne sont pas respectés. Ils oublient qu’en tant que français et/ou ressortissants français nous avons des droits et des devoirs. Il est important qu’ils se rappellent qu’il y a une mixité et que c’est l’ambassade de France aux Comores », souligne Mudriyan.

Deux ans d’attente

Pour sa défense, l’Ambassade de France aux Comores a apporté quelques explications dans un communiqué publié le 18 avril. La chancellerie y avance de nombreuses raisons. « L’ambassade reçoit 8.000 demandes de transcriptions par an. Conformément au droit, elle procède à un ensemble de vérifications, en particulier auprès des autorités locales, indispensables au bon établissement des actes de l’état-civil. Ces contrôles ont un impact sur l’instruction des demandes », relève le communiqué qui précise dans le même temps que le délai moyen de transcription d’un acte à partir du moment où le dossier de demande est complet dépend en grande partie de la durée prise par les autorités locales pour répondre aux sollicitations. L’ambassade s’en remet aussi aux cas de fraudes qui l’oblige à convoquer les époux se trouvant en Union des Comores pour une audition. Le problème, note Mudriyan, c’est que des dossiers sont en attente depuis 2021. « A travers ce communiqué, l’ambassade cherche à se dédouaner de tout. Pourtant, nous savons que les dossiers traînent, et prennent de la poussière chez eux, à moins que tu connaisses les bonnes personnes au sein de l’ambassade », déplore-t-elle. Dans une question relayée sur le site du Sénat français, le 11 avril, Jean-Luc Ruelle, sénateur représentant les Français établis à l’étranger, a interpellé le ministre de l’Europe, Stéphane Séjourné sur les retards d’obtention des certificats. L’élu du groupe les Républicains a mentionné l’exemple des Comores. « Ces délais et usages inhabituels entravent gravement la vie familiale de beaucoup de nos compatriotes et ont pour conséquence un ressentiment croissant et une perte de confiance dans les autorités françaises », alerte M. Jean-Luc Ruelle. En effet selon des témoignages partagés par le collectif, il se trouve qu’il y a des femmes qui ont déposé depuis 2021 leur transcription accompagnée du certificat. « Une d’entre elles a déjà quatre enfants, mais ils ne peuvent pas voir leurs pères. Nous avons aussi des mères qui attendent leurs conjoints depuis deux ans. D’autres françaises qui souhaitent se marier avec des Comoriens passent plus d’une année aux Comores et n’obtiennent toujours pas le certificat, ce qui les empêche de concrétiser leur amour. Certains sont à l’origine de cette action », illustre Mudriyan selon qui le collectif ne compte pas baisser les bras afin que les prochaines générations ne subissent pas ce calvaire.

Wuambushu 2 : « Un impact dévastateur sur la situation sociale de la population à Mayotte »

Alors que l’opération Wuambushu 2, renommée « Mayotte place nette », a commencé le mardi 16 avril, plusieurs associations font part de « leur vive inquiétude » sur ses conséquences. L’Unicef France, la Fondation Abbé Pierre, Médecins du Monde et la Cimade signent un texte commun critiquant une initiative gouvernementale qui « déplace nettement les conséquences des problèmes structurels de Mayotte plutôt que d’agir sur les causes politiques, économiques et sociales ».

« Cette initiative, succédant à l’opération Wuambushu, prévoit le déploiement de 1.700 forces de l’ordre, la destruction de 1.300 habitations, un budget de cinq millions d’euros pour le « relogement » et une intensification de la lutte contre l’immigration. Depuis plusieurs années, les habitants de Mayotte connaissent un climat d’insécurité, de tensions généralisées et une recrudescence d’actes de violences graves. Si l’objectif affiché de garantir la sécurité est nécessaire, il n’en demeure pas moins que les opérations de police successives ont eu également un impact dévastateur sur la situation sociale de la population à Mayotte. Cette nouvelle escalade sécuritaire risque non seulement de compromettre les droits fondamentaux des populations, en particulier des plus vulnérables, mais également d’exacerber les risques sanitaires et sociaux dans un contexte déjà précaire. Ce type d’opérations, symbolique et occasionnelle, « déplace nettement » les conséquences des problèmes structurels de Mayotte plutôt que d’agir sur les causes politiques, économiques et sociales.

Des inquiétudes pour le relogement

L’objectif de détruire 1.300 habitations soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité des autorités à garantir le droit au logement des personnes et familles concernées. En 2023, sur les 701 cases en tôles détruites, moins de la moitié des personnes concernées ont eu accès à un hébergement d’urgence provisoire, mettant en lumière l’insuffisance des solutions proposées et leur inadaptation aux besoins des familles, en particulier des enfants. Le relogement des personnes hébergées se heurte également à l’insuffisance de logements sociaux et des prix trop élevés dans le parc locatif privé.

De plus, l’opération « Place nette » prévoit un renforcement des mesures de lutte contre l’immigration, une nouvelle fois présentée comme responsable de tous les maux de l’île, qui risquent d’aggraver les violations des droits des personnes migrantes et les pratiques illégales de rattachements arbitraires d’enfants à des adultes.

Des mesures « incompatibles » avec la lutte contre le choléra

Dans un contexte sanitaire déjà préoccupant, marqué par les récentes déclarations de cas de choléra recensés à Mayotte, cette opération risque de dissuader les personnes malades de rechercher des soins par crainte d’interpellation et d’expulsion. La présence de forces de l’ordre près des points d’eau entrave l’accès à l’eau potable, condamnant ainsi de nombreuses familles à boire de l’eau non salubre (puits, rivière, récupération d’eau de pluie), exposant ainsi les enfants qui sont les plus à risques face aux maladies hydriques. Le département de Mayotte détient le triste record de la prévalence de certaines maladies hydriques, dont l’incidence est la plus élevée chez les enfants.

De plus, l’intensification des contrôles d’identité aux abords des centres de santé et des arrestations en milieu médical crée une barrière supplémentaire à l’accès aux soins et une réticence des personnes en situation irrégulière à déclarer leur symptôme en cas de suspicion de cas de choléra. Pourtant, la détection des cas de choléra, leur prise en charge rapide pour des soins, ainsi que la désinfection et le traitement des cas contacts sont essentiels dans la lutte contre la propagation de la maladie.

Égalité des droits

Les opérations de police à Mayotte s’accompagnent d’un discours stigmatisant envers les enfants et les jeunes, contribuant à renforcer le climat hostile envers ceux considérés comme étrangers. Alors que la moitié de la population de Mayotte est composée d’enfants et que 80 % d’entre eux vivent dans la grande pauvreté, il est impératif que les autorités garantissent l’accès aux droits et la protection de tous les enfants.

« Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement sûr et protecteur, où ses droits sont respectés et promus. Les opérations sécuritaires qui compromettent la santé, l’éducation et le bien-être des enfants sont contraires aux principes fondamentaux des droits de l’enfant », affirme Adeline Hazan, présidente de l’Unicef France.

Face à cette situation inacceptable, nos associations appellent les autorités à prendre des mesures immédiates, pour mettre en œuvre de véritables solutions pour la jeunesse, répondre à leurs revendications et plus largement à celles de l’ensemble des habitant-e-s de Mayotte, en garantissant la liberté de circulation sans entraves, l’accès à une solution d’hébergement et de relogement, l’accès à l’éducation, à la santé et à un environnement sûr et protecteur.

Il est temps de co-construire et de mettre en œuvre, avec l’ensemble des acteurs, au niveau local et national, une vision de développement globale pour les dix prochaines années, afin qu’il y ait une réelle égalité des droits entre le reste du territoire national et Mayotte. Il y est nécessaire d’assurer une sanctuarisation des lieux de soins et de services publics, afin que toutes les populations puissent s’y rendre en sécurité, et que les équipes professionnelles puissent y exercer leur mission également en sécurité. »

Solidarité Mayotte victime d’un incendie dans la nuit de dimanche à lundi

Dans la nuit de dimanche à lundi, les locaux de l’association Solidarité Mayotte ont été victimes d’un incendie, au cours d’affrontements dans le quartier. Ce lundi matin, de nombreuses personnes étaient présentes pour constater les dégâts.

Palettes carbonisées, matelas calcinés, vitres brisées, grilles de climatisation fondues… C’est le décor posé contre une des façades noircies de l’association Solidarité Mayotte, ce lundi matin. Dans la nuit de dimanche à lundi, une partie des locaux de l’association d’aide aux migrants, situés à Cavani Massimoni, Mamoudzou, a été incendiée. Des affrontements ont éclaté vers 21h, d’après des riverains, sortis de chez eux, ce lundi matin, à 8h, pour voir les décombres. Un homme qui habite en face des locaux de l’organisme a perdu le pare-brise de sa voiture dans l’affaire, victime de jets de pierres. « Quand on a dit aux jeunes d’arrêter, ils ont commencé à viser notre balcon », relate celui qui a vu un morceau de parpaing atterrir sur sa terrasse.

D’après une source policière, des jeunes de Cavani s’en seraient pris aux migrants qui ont l’habitude de rester rue Babous Salama, aux abords de l’association qui les accompagne dans leurs démarches administratives. « Sûrement car ils en avaient marre qu’ils soient là », nous indique cette source. Un son de cloche qui s’entend depuis plusieurs mois maintenant, et qui se répète ce lundi matin du côté des riverains. « Nous, on ne veut plus que cette association ait ses bureaux ici », insiste un habitant du quartier à proximité des affaires calcinées jonchant une des façades de l’association, ajoutant que cet incendie volontaire est le résultat d’un gouvernement délétère qui ne prend pas ses responsabilités quant au sort des migrants venus d’Afrique continentale sur le territoire mahorais. « En Afrique, ils savent tous qu’à Cavani il y a Solidarité Mayotte, qu’il faut aller là-bas. Tout le monde est dépassé. » Une enquête est en cours, confirme notre source policière*.

« On ne dort pas depuis trois jours »

Lors des protestations contre la présence de migrants dans l’enceinte du stade Cavani, qui avaient déclenché les barrages en début d’année, l’association a constamment été pointée du doigt, accusée de faciliter l’entrée des migrants sur le territoire. À plusieurs reprises, l’organisme s’est évertué à rappeler son rôle et son travail, qui consiste simplement à accompagner ces personnes au cours de leur demande d’asile. « Notre association n’a évidemment aucun lien avec des réseaux de passeurs ou avec des communautés dans les pays d’émigration », a déclaré plusieurs fois la structure sur ses réseaux sociaux, rappelant que le droit d’asile est un droit fondamental.

À quelques pas, Aimé, Bienvenu, Issa et Abdoul-Karim, tous les quatre arrivés il y a environ cinq mois de la République Démocratique du Congo, ne comprennent pas ce flot de haine à leur encontre. « On n’est pas des animaux. Ça nous fait mal. On ne dort pas depuis trois jours car on a peur de fermer l’œil », déplorent-ils. « On est plusieurs à avoir perdu des papiers dans l’incendie, ça paralyse nos procédures », regrette Bienvenu, qui a son statut de réfugié. « On savait que ce serait chaud après le ramadan. C’est toujours pareil, on ressent cette haine contre nous », ajoute Issa, fatigué.

Des démarches retardées par les flammes

À l’intérieur des locaux de Solidarité Mayotte, vers 8h30, c’est le branle-bas de combat. Entre deux appels avec l’assurance, le directeur de l’association, Sébastien Denjean, sur place depuis 6h30, prend quelques minutes pour nous décrire son désarroi. « On est en première ligne depuis le début. Pour nous, ça va aller, ce ne sont que des dégâts matériels, mais plusieurs personnes ont perdu des papiers dans l’incendie. Ça nous empêche de faire notre travail d’accès aux droits », explique-t-il, avant de confier craindre que d’autres représailles aient lieu. D’après lui, l’incendie a démarré vers 4h du matin, avant d’être maîtrisé vers 5h30*.

Lorsque nous ressortons des locaux, les services techniques de la Ville de Mamoudzou sont déjà arrivés pour déblayer les décombres carbonisés. « Ça fait quatre ans que je travaille pour Solidarité Mayotte, et je n’ai jamais vu ça”, confie une des salariées, choquée, face aux dégâts sur le point d’être nettoyés. Avant que la pelleteuse ne s’active, plusieurs individus s’empressent de ramasser ce qui peut être sauvé. Un homme repart, avec quelques marmites qui ont échappé aux flammes.

*La direction territoriale de la police nationale (DTPN) n’a pas répondu à nos sollicitations.

VIDEO : Homek fait venir l’art aux collégiens de M’gombani

Ces deux dernières semaines, les murs du collège de M’gombani, à Mamoudzou, se sont remplis de formes abstraites tracées au pinceau. Un coup de l’artiste Homek, venu depuis l’Hexagone jusqu’à Mamoudzou pour initier les collégiens au street-art.

À défaut de pouvoir emmener les élèves au musée, Charlotte Trimaille a fait venir directement et l’œuvre, et l’artiste, au collège de M’gombani (Mamoudzou), où elle enseigne les arts plastiques. « Fréquenter des œuvres et des artistes fait partie des piliers de l’éducation artistique et culturelle. À Mayotte, c’est compliqué. On ne peut pas organiser une sortie dans un musée d’art, car ça voudrait dire prendre des billets d’avion pour l’ensemble des élèves. Alors que faire venir l’artiste aux élèves, c’est possible », explique la professeure. La preuve en est : le graffeur normand Homek est venu filer un coup de pinceau à ceux de l’établissement mahorais. « Je suis ici pour faire découvrir l’art urbain et ma démarche artistique aux élèves. J’adore voyager et partager ce que je sais faire avec les gens du monde entier. Et je ne regrette pas, les jeunes qui participent sont adorables », décrit Renaud Reine, de son vrai nom, qui a pu fouler le sol mahorais grâce à la part collective du Pass Culture.

Depuis le mercredi 10 avril, des fresques abstraites poussent sur les parois du collège entre 7h et 12h, grâce au travail appliqué d’Homek et des six élèves qu’il supervise. Ce vendredi 12 avril, c’est un des escaliers extérieurs qui prend des couleurs. « On a fini le remplissage et là on s’attaque aux motifs », annonce le street-artist, qui va et vient entre la fresque et un repère placé à plusieurs mètres, pour s’assurer que l’anamorphose prenne vie. Cet effet pictural consiste à représenter une forme qui n’est visible que d’un seul point de vue. Là, au repère, les courbes peintes sur les différentes parois de l’escalier s’alignent.

Un style graphique rare à Mayotte, qu’Homek a voulu développer le temps de son séjour en dehors de l’enceinte du collège, directement dans la rue, en collaborant avec d’autres street-artists comme Papajan.

« L’occasion de se révéler autrement »

« Le groupe d’élèves présents a travaillé avec l’artiste depuis le début. Ils voient comment on part d’un projet sur Procreate (application d’édition graphique, N.D.L.R) pour arriver à une fresque qui existe réellement », détaille Charlotte Trimaille, qui se félicite de l’intérêt pédagogique du projet. Et elle n’est pas la seule. La principale du collège, Johanne Thefaine, salue également la portée de cet atelier qui s’étale sur plusieurs demi-journées : « C’est bien d’ouvrir le collège sur l’extérieur et les pratiques culturelles. C’est l’occasion pour les élèves de se révéler autrement que sur l’apprentissage classique, d’exprimer leur créativité et qui ils sont ».

Les 4e et 3e qui peignent la fresque ne dissimulent pas leur enthousiasme. « Ça donne de la vie au collège. Là, comme ça, c’est beau, on voit bien la fresque, c’est de l’art ! On est fiers de nous », se félicite un des élèves après avoir passé des coups de rouleau toute la matinée sur les murs. « Et moi je suis fier d’eux », commente Homek, en l’entendant. Ce dernier, présent deux semaines sur le territoire, a également animé des ateliers de rencontre pour parler de son métier à différentes classes ou encore d’autres pour apprendre aux élèves à fabriquer des outils originaux pour pouvoir peindre. Car l’artiste aime fabriquer ses propres outils, adaptés aux motifs : des pinceaux accolés les uns aux autres pour en former un plus large, ou encore un autre au manche rallongé grâce à une tige en carton.

Homek a été particulièrement surpris par l’investissement des adolescents. « Certains restaient après le temps prévu pour m’aider à faire des peintures en plus, alors qu’ils auraient pu partir jouer le mercredi après-midi », souligne-t-il. À la fin, ce sont différentes œuvres qui se cachent plus ou moins discrètement dans les recoins du collège, comme des surprises laissées par l’artiste et son groupe d’apprentis à l’ensemble des élèves.

Une collaboration réussie et qui pourrait s’installer dans la durée. En effet, Homek compte bien revenir sur le sol mahorais l’année prochaine pour développer d’autres projets.

« Je n’avais jamais fait de peinture, mais j’aimerais continuer »

Le vernissage de ces deux semaines de travail s’est tenu ce vendredi. Le personnel de l’établissement, ainsi que le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic, ou encore le délégué de région académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle, Aurélien Dupouey-Delezay, ont pu admirer les efforts accomplis par les élèves et Homek. Le recteur a adressé ses compliments aux adolescents, soulignant l’importance des projets culturels comme celui-ci, parfois délaissés au profit des savoirs fondamentaux, alors que la culture permet « de trouver ses propres chemins d’expression » face à l’attrait que l’homme peut avoir à suivre le groupe. « Osez vous exprimer. Ce que vous avez réalisé est une manifestation de la confiance en soi, j’espère que vous allez continuer », adresse-t-il aux élèves.

Et c’est fort possible. Aina, une des artistes en herbe, s’est vêtue exprès d’une tenue colorée aux formes géométriques, pour être raccord avec son travail. “J’ai voulu exprimer qu’il n’y a pas que les hommes qui peuvent faire de la peinture, mais aussi les femmes. Je n’avais jamais fait de peinture, mais j’aimerais continuer », déclare la collégienne en portant également la parole de ses deux amies, Naslati et Marie.

Kick-boxing : Maxime Rochefeuille titré au championnat de France

Le kick-boxeur Maxime Rochefeuille a frappé plus fort que les autres, ce week-end à Marseille. Le Réunionnais, qui exerce la profession de policier à Mayotte, a remporté le titre de champion de France K1 Rule, une des spécialités du kick-boxing. Le pensionnaire du Maoré boxing de Majicavo-Lamir, aidé de son coach Didier Bernardet, ne fait pas le déplacement en métropole pour rien, cette année. Le 6 février, il avait été sacré champion de France de kick-boxing classe A. Interrogé quelques semaines après, il nous avait confié « qu’il voulait remporter l’Europe désormais ».

Crise de l’eau : des coupures à Passamaïnty et Tsoundzou 1 ce vendredi

Les villages de Passamaïnty, Cavani-Bé et Tsoundzou 1 ont connu une coupure technique, vendredi après-midi, en raison d’un réservoir « à un niveau très bas pour le maintien de la distribution dans l’ensemble de la zone de distribution », a indiqué la Société mahoraise des eaux (SMAE). La remise de l’eau était prévue à partir de 16h.

Ce dimanche, c’est le du réservoir de tête Col Handréma qui était trop bas pour assurer une distribution normale, à cause « d’un incident d’alimentation électrique ayant impacté la station de pompage », vendredi et samedi. Une coupure de l’alimentation en eau pour M’tsamboro et M’tsahara, a été mise en application de 22h à 4h, ce lundi matin.

La journée de l’abolition de l’esclavage commémorée à Hajangoua

Une commémoration de l’abolition de l’esclavage aura lieu le samedi 27 avril au marché couvert d’Hajangoua à partir de 9h. « Cette journée mettra en lumière l’histoire de Mayotte avec des ateliers de danses, de jeux et de cuisine héritées des populations serviles déportés dans l’île. Ainsi, à la suite de passionnants ateliers, cette manifestation sera l’occasion de montrer aux jeunes générations la culture des anciens et par là-même de se réapproprier de l’histoire de Mayotte », annonce la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (Cadema).

Plusieurs cas de dengue en Petite-Terre

Des cas de dengues ont été récemment détectés en Petite-Terre, informe l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte. Cette dernière a également fait parvenir des informations nécessaires à la prise en charge des patients destinée aux personnels de santé. Elle rappelle que la dengue est une maladie à déclaration obligatoire (MDO) et que chaque cas confirmé doit faire l’objet d’un signalement immédiat. Pour rappel, la dengue se transmet par les piqûres de moustiques, il faut donc s’en protéger avec un répulsif et des moustiquaires. Cette maladie provoque fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et/ou articulaires, nausées et vomissements. Si vous souffrez de ces symptômes, il faut aller consulter un médecin et continuer à se protéger des moustiques.

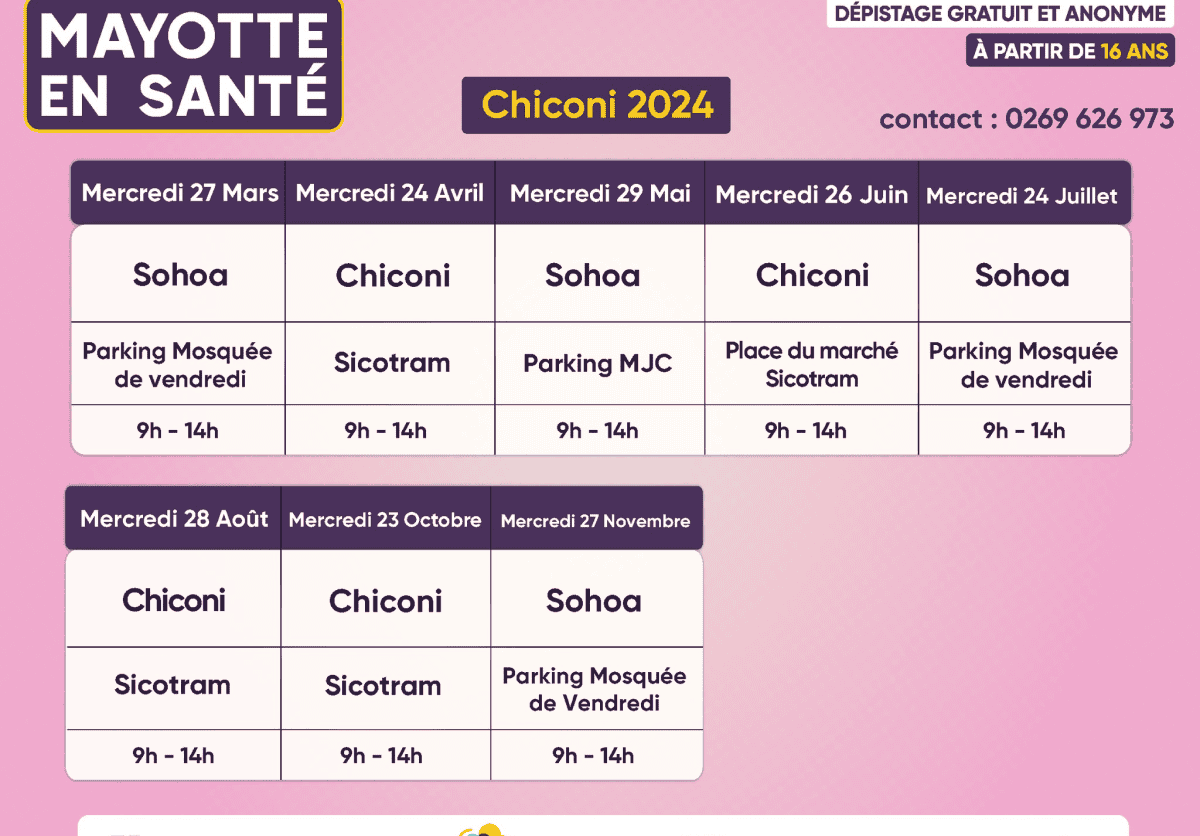

Dépistage du VIH mercredi 24 avril à Chiconi

La caravane Mayotte en santé organisée par l’association Nariké M’sada sera présente une fois par mois dans la commune de Chiconi. C’est l’occasion pour la population de se faire dépister du VIH, des hépatites B et C ainsi que du diabète. Ce mois-ci, elle sera présente à Chiconi au niveau du Sicotram de 9h à 14h, ce mercredi. Les prochaines dates seront celles du 29 mai de 9h à 14h, à Sohoa, sur le parking de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), et le 26 juin aux mêmes horaires à Chiconi, au niveau de la place du marché et du Sicotram. Les dates ultérieures sont à consulter sur la page Facebook de la commune, et il est possible d’avoir plus d’informations au 02 69 62 69 73.

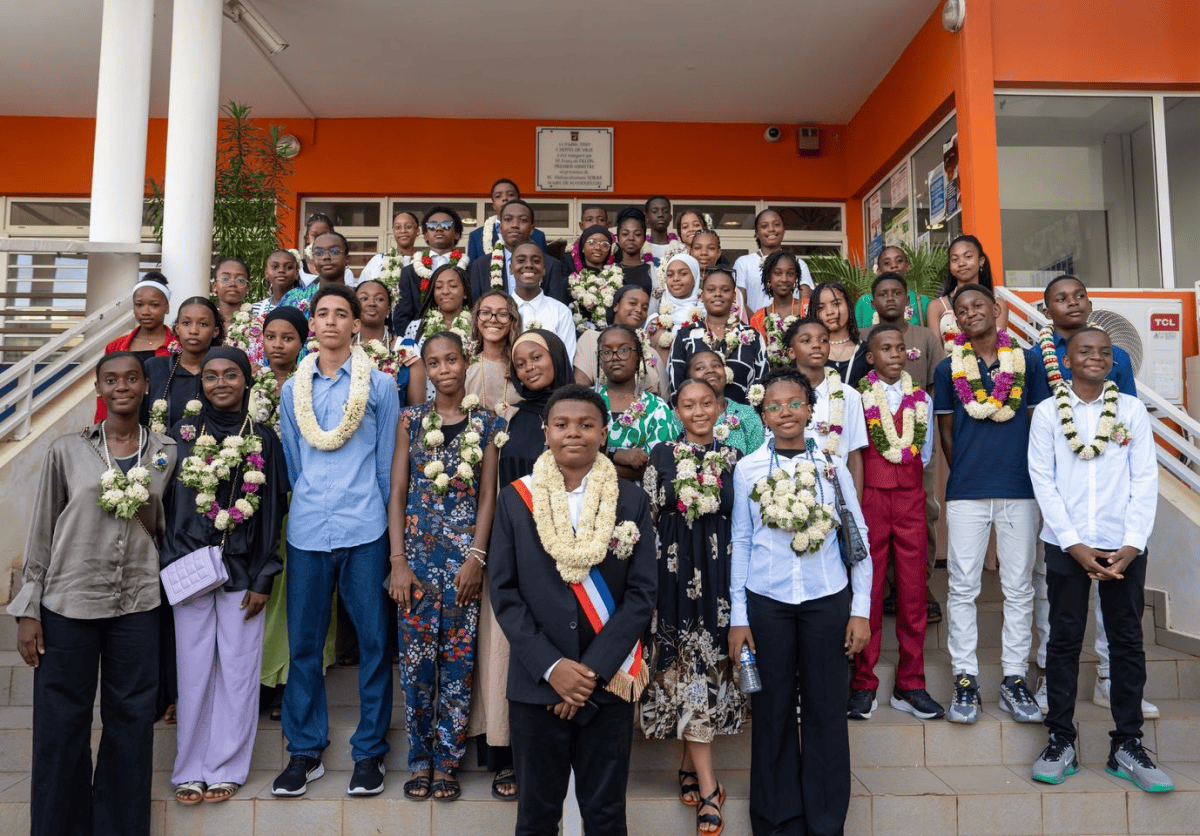

Un nouveau conseil municipal des jeunes à Mamoudzou

Le nouveau conseil municipal des jeunes de la Ville de Mamoudzou a été installé en présence de Rabia Assan, adjointe au maire en charge de cette instance consultative, et de plusieurs élus, ce samedi. Deux listes ont été présentées aux postes de maire et d’adjoints, la première menée par Anya Ahmed Cassim et la deuxième par Kamil-Eddine Tany Ali. À l’issue de leur profession de foi puis des votes, ce dernier a été élu nouveau maire du conseil municipal des jeunes. Une seule voix les a séparés de la victoire, qui achève le mandat d’Annaëlle Moussa, la maire sortante.