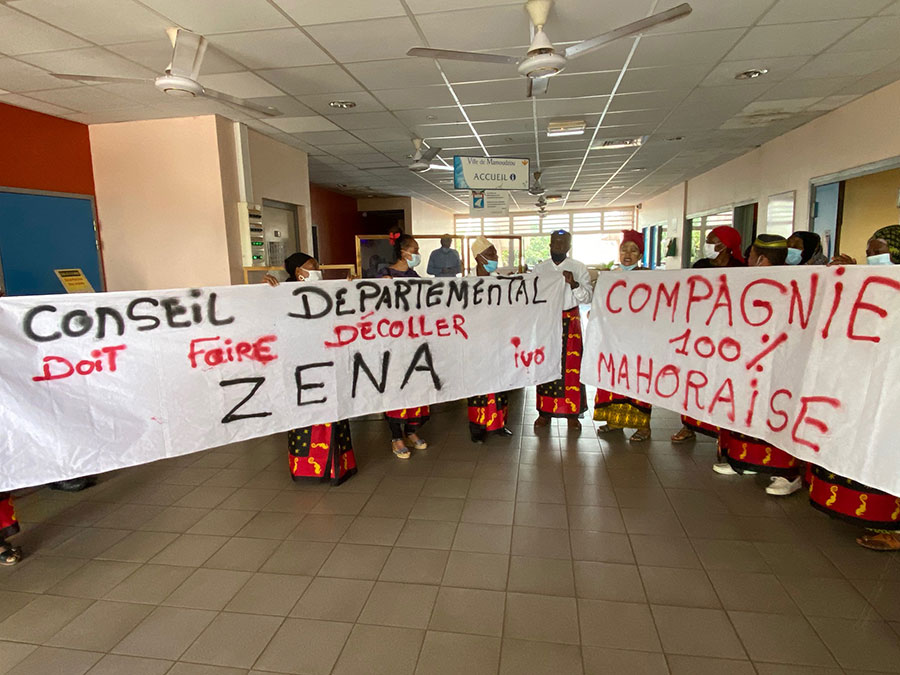

C’est un fait, les Mahorais ont soif de voyage. Depuis l’amélioration de la situation sanitaire à Mayotte, beaucoup avaient espéré l’allègement des conditions pour voyager. Le gouvernement a en effet annoncé une évolution du dispositif des motifs impérieux, mais celui-ci fait une différence entre certains territoires d’Outre-mer et le reste du pays. Une situation qui en intrigue plus d’un et qui remet en cause la légalité des mesures prises.

Désormais dans le monde, il existe deux types de personnes. Celles qui sont vaccinées contre le Covid-19 et celles qui ne le sont pas. Ce clivage sera d’autant plus marqué à Mayotte à partir du 9 juin. Depuis le 11 janvier, les habitants de l’île sont strictement soumis aux motifs impérieux pour voyager. Une mesure qui était nécessaire lorsque la crise sanitaire frappait de plein fouet le territoire. Aujourd’hui, le département est presque un exemple à suivre. Son taux de positivité et le taux d’incidence sont « les plus bas de tous les départements français », affirme le député Mansour Kamardine dans un communiqué.

Malgré tout, des restrictions pour sortir du territoire sont maintenues. La plus contestée ? Le maintien des motifs impérieux pour les personnes non vaccinées. Celles qui le sont pourront voyager en toute tranquillité à partir du 9 juin. Soit seulement 7% de la population mahoraise… « Le vaccin n’est pas obligatoire, mais à travers cette exigence le gouvernement le rend obligatoire implicitement. Le préfet s’immisce dans un domaine qui n’est pas le sien », explique Me Asskani Moussa, avocat au barreau de Paris. Or, la vaccination ne peut être rendue obligatoire par simple arrêté ou décret. « Cela doit être fixé par un cadre juridique. Mais nous n’avons pas de loi qui stipule clairement l’obligation de se faire vacciner. Par conséquent, on a une mesure prise au niveau locale qui va au-delà de ce que dit la loi », précise-t-il.

Une fois n’est pas coutume, le département voisin de l’île de La Réunion, se retrouve dans la même situation. De quoi crier à l’injustice, pour certains avocats. À l’image de Me Alex Vardin qui s’est expliqué sur le sujet à l’antenne de Réunion la 1ère. « On ne peut pas imposer le vaccin à ceux qui veulent prendre l’avion… Il y a de multiples violations des droits et des libertés des citoyens. C’est une dictature sanitaire ! », s’indigne-t-il. C’est la raison pour laquelle il se joindra à un groupe d’avocats de l’île Bourbon et de l’hexagone pour saisir la justice afin de « faire déclarer illégale cette décision », annonce-t-il.

Le vaccin n’est pas la seule condition, puisqu’à cela s’ajoute l’obligation de présenter un test PCR négatif de 72h, l’engagement d’isolement pendant 7 jours sur le lieu de destination, et un test PCR à l’issue de la septaine. Autant d’exigences qui irritent Me Asskani Moussa. « Ces restrictions posent problème parce que cela crée une rupture d’égalité devant la loi. Il s’agit d’une injustice envers les habitants de Mayotte parce que sur certains territoires de France les gens peuvent voyager sans toutes ces conditions alors que leur situation sanitaire est pire que la nôtre. »

« Il y a des indices qui indiquent que cette situation est illégale »

Les conditions de voyage vers l’Hexagone imposées à Mayotte sont d’autant plus surprenantes que d’autres territoires d’Outre-mer en sont exonérés alors que le virus circule activement chez eux, à l’exemple de la Guadeloupe. Ses habitants pourront voyager sans aucune restriction alors que l’île enregistre un taux de positivité de 7,6% selon les derniers chiffres de l’agence régionale de santé, et un taux d’incidence de 110,1 pour 100.000 habitants. Un niveau supérieur au seuil d’alerte. À titre de comparaison, selon les derniers chiffres de l’ARS Mayotte, le taux de positivité sur l’île au lagon se maintient autour de 2,5%, et le taux d’incidence est tombé à 22,2 pour 100.000 habitants.

Comment expliquer une telle différence de traitement ? Avec un taux de positivité de 2,5% et d’incidence de 26, la Martinique, qui présente donc une situation presque similaire à celle de Mayotte, est également exemptée de toute restriction. « Nous sommes en état d’urgence sanitaire et c’est une situation d’exception. Mais il faut que l’exception soit parfaitement justifiée et adaptée au territoire. Le cas de Mayotte avec le maintien des motifs impérieux et la vaccination est loin de la réalité », indique Me Asskani Moussa. Il invite la population et les juristes de l’île à porter l’affaire au tribunal pour faire valoir les droits des habitants de Mayotte. « On n’a pas le même niveau d’exigence ailleurs. Je ne peux pas me substituer au juge des libertés publiques, mais en tant que juriste j’estime qu’il y a des indices qui indiquent que cette situation est illégale. » La liberté d’aller et venir protégée par la Constitution serait-elle bafouée ? Cela ne fait aucun doute pour l’avocat qui songe à mener l’affaire en justice si d’autres le rejoignent, pour avoir plus de poids.