Ce mardi 18 janvier, Elhad Saïd a signé au centre de formation de Châteauroux. Arrivé en provenance du RC Lens où il a passé ces six dernières années, le jeune ailier de 18 ans originaire de Bandrélé est plein d’ambitions. « Mon premier objectif, c’est d’aider les U19 à se maintenir en National. Ensuite, d’un point de vue personnel, je compte gravir les échelons à Châteauroux pour intégrer un jour l’effectif pro et signer professionnel », a-t-il confié sur le site de son nouveau club.

Un prêt de 20 millions d’euros accordé par l’État à Air Austral

Ce mardi 18 janvier, la Commission européenne a approuvé l’octroi d’une aide au sauvetage d’un montant de 20 millions d’euros en faveur d’Air Austral, fortement impactée par la persistance de la pandémie et ses conséquences.

Ce soutien de l’État Français à la compagnie aérienne, présente dans top cinq des plus gros employeurs locaux privés de l’île de La Réunion, et dont le rôle stratégique dans la desserte de la région est incontestable, doit permettre à celle-ci de sécuriser sa trésorerie et de préparer l’avenir. Cette aide vient compléter le soutien préalablement accordé par la Région à la compagnie, sous la forme de prêts d’actionnaire.

Ainsi Air Austral s’attelle, depuis plusieurs semaines déjà, à élaborer afin de proposer dans les six mois à venir, un plan de restructuration qui garantisse la continuité de son activité sur le long terme ainsi que la pérennité de ses emplois. « Je tiens à remercier l’État français, mais aussi notre actionnaire de référence La Sématra, ainsi que nos partenaires bancaires et autres, pour leur soutien constant dans cette période difficile. C’est une première étape franchie du travail enclenché il y plusieurs mois, mais ô combien encourageante qui nous permet d’aborder une année 2022 décisive pour nous », a indiqué Marie-Joseph Malé, le président directeur général d’Air Austral.

Centre pénitentiaire : Un agent de prison visé par une enquête pour des faits de violence

Des coups échangés entre un détenu et un surveillant de la prison de Majicavo, vendredi 14 janvier, ont conduit le parquet de Mamoudzou à ouvrir une enquête contre le deuxième. Une dispute alors que le prisonnier devait être remis dans sa cellule serait à l’origine de l’incident.

La scène s’est produite au cours d’une remontée de promenade, vendredi dernier. Pour ramener un détenu dans les locaux, celui-ci doit présenter son badge. Ce qu’il n’avait pas sur lui. Les surveillants l’ont alors informé qu’ils le conduiraient dans sa cellule en attendant de remettre la main sur sa carte. Furieux, le prisonnier a commencé à se rebeller. Un coup de poing aurait été donné alors à un surveillant. Une bagarre aurait suivi, tandis que d’autres agents seraient intervenus pour maîtriser le détenu.

Une personne calme voire « effacée »

Âgé d’une trentaine d’années, le surveillant, qui aurait échangé des coups avec le détenu, sera peut-être amené à répondre de ses actes. Le procureur du tribunal de Mamoudzou, Yann Le Bris, confirme « qu’une enquête est ouverte », une procédure rare pour la prison de Majicavo. Elle permettra de « savoir la vérité sur les éléments donnés par le détenu », continue le magistrat. D’ailleurs, cette enquête est faite afin de « pouvoir répondre à une plainte d’un détenu ». Plainte qui n’aurait pas été déposée selon nos informations.

De son côté, l’agent pénitentiaire s’est vu attribuer un arrêt pour accident de travail, étant lui aussi la cible de coups. Par ses collègues, il est connu comme une personne calme, voire « effacée ». La décision qui pourrait être prise à son encontre sera scrutée de près par les syndicats. Didier Hoarau, directeur de la maison d’arrêt de Majicavo-Koropa, n’a pu répondre à nos sollicitations, ce mercredi.

Une grève des surveillants ce mercredi

Toujours à la prison de Majicavo, des surveillants ont organisé un débrayage, ce mercredi matin. De 7h à 8h, ils ont refusé de prendre leur poste pour demander un changement de leurs droits sociaux, notamment vis-à-vis du centre d’intérêts matériels et moraux (CIMM), un dispositif réservé aux fonctionnaires ultramarins. Une disparité existe toujours entre les taux mahorais et métropolitains.

« Les agents demandent un éclaircissement », souligne Salimou Assani, représentant Force Ouvrière. Des agents ont pu rencontrer le directeur de la prison et les revendications ont été remontées à la Mission des services pénitentiaires d’Outre-mer, précise le syndicaliste. Au tribunal, cette grève a eu pour conséquence un retard dans l’acheminement de deux détenus dont l’audience était prévue le matin-même.

Le Cros de Mayotte impose sa patte pour les prochains Jeux des Îles de l’océan Indien

Le Conseil International des Jeux (CIJ) a validé ce mardi la proposition du Comité d’Organisation des Jeux des Îles de Madagascar, de retenir 24 disciplines pour l’édition de 2023. Dans cette liste figurent les 15 choix soumis par le comité régional olympique et sportif de Mayotte. Une nouvelle qui réjouit le président, Madi Vita, et qui peut permettre au territoire de gagner en visibilité en vue de 2027.

« J’ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie ! » Au lendemain de la validation du Conseil International des Jeux de retenir 24 disciplines pour les Jeux des Îles de l’océan Indien organisé par l’île Rouge en 2023, Madi Vita affiche un large sourire. Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte se dit même « agréablement surpris » d’avoir réussi à faire intégrer ses 15 choix. « Que demande le peuple ! », s’amuse-t-il, pas peu fier de son coup.

Pourtant, cette proposition du mouvement sportif mahorais n’était pas gagnée d’avance puisque les deux dernières éditions ne comptabilisaient au total que 14 disciplines. « Normalement, nous procédons par élimination avec les différentes délégations, mais Madagascar se sentait en capacité d’assumer ce chiffre. C’est une grande première ! » Ainsi, on retrouve des sports tels que l’athlétisme, le football, le basket-ball, le tennis de table ou le  judo. Absent en 2019 à Maurice, le handball signe son grand retour. De bon augure pour le 101ème département sachant que les sélections féminine et masculine avaient atteint la finale et remporté la médaille d’argent en 2015 à La Réunion. Idem pour le karaté, la pétanque et le taekwondo, disparus des radars depuis 2007.

judo. Absent en 2019 à Maurice, le handball signe son grand retour. De bon augure pour le 101ème département sachant que les sélections féminine et masculine avaient atteint la finale et remporté la médaille d’argent en 2015 à La Réunion. Idem pour le karaté, la pétanque et le taekwondo, disparus des radars depuis 2007.

« Ne pas y aller pour nous ridiculiser »

Avec 24 disciplines représentées, le Cros espère donc bien tirer son épingle du jeu ! « Nous allons pouvoir faire concourir l’ensemble des sports pratiqués sur le territoire », se réjouit son président. À l’instar de l’haltérophilie, en cours de structuration sur l’île et dont il est prévu la création d’un comité par des cadres formés et diplômés d’ici 2023. Mais le temps presse puisque seuls les licenciés de plus d’un an peuvent prendre part aux JIOI. Et Madi Vita ne compte pas faire de la simple figuration : « Pour l’image de Mayotte, nous ne voulons plus que les ligues s’engagent uniquement pour participer. En 2015, le rugby à 7 a été laborieux ! Nous voulons y aller parce que nous avons des chances de médailles, pas pour nous ridiculiser… » Raison pour laquelle aucun nageur mahorais ne s’alignera sur les plots de départ. « Nous estimons qu’à ce niveau de compétition, il faut une piscine olympique pour s’entraîner en amont de l’événement. »

Car l’objectif final est aussi de se projeter en 2027, année de la prochaine échéance olympique. Et Mayotte espère bien se positionner dans le but d’organiser les Jeux des Îles de l’océan Indien pour la première fois de son histoire. Pour cela, encore faut-il bénéficier de toutes les infrastructures sportives et hôtelières nécessaires… « Si nous n’anticipons pas, nous n’aurons rien. En plus, ces équipements nous aideront à mieux nous préparer », insiste Madi Vita. De bons résultats dès 2023 pourraient assurément mettre un gros coup d’accélérateur dans ce processus.

Évadé de prison, il continuait de voler sur Majicavo

Un long casier judiciaire, son ADN et des empreintes retrouvés sur plusieurs vols en 2019 et 2020… L’homme de 30 ans qui s’est présenté ce mercredi au tribunal de Mamoudzou avait peu de choses pour se défendre. Sa situation à l’époque ne plaide pas non plus pour lui. Fin 2018, il avait profité d’une permission de sortie pour ne jamais revenir à la prison de Majicavo. Il y restera dix-huit mois de plus a décidé le tribunal correctionnel.

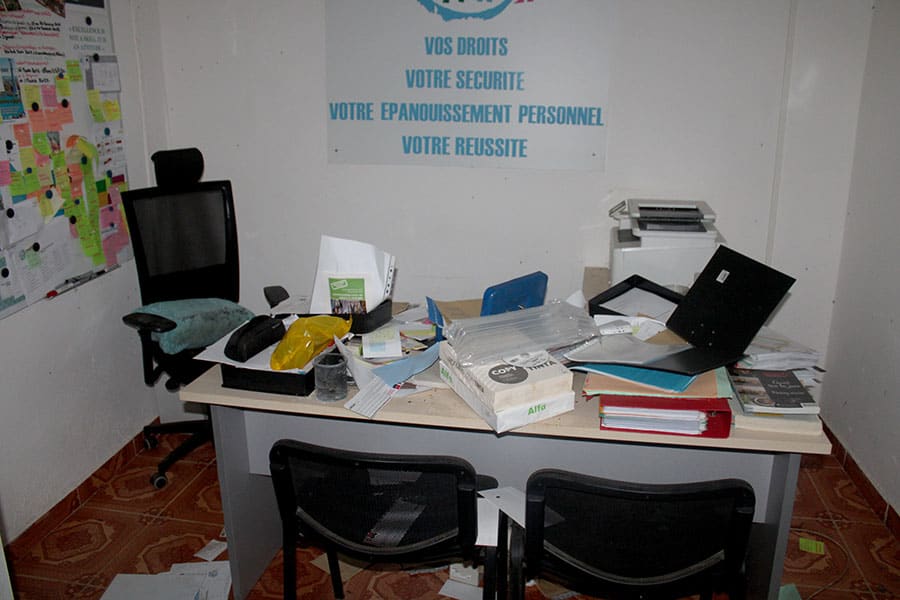

Des avocats au rang des parties civiles, on ne voit pas ça tous les jours. Mercredi matin, lors de l’audience, ceux du cabinet Ysys situé à Majicavo ne voulaient surtout pas rater le passage d’un prévenu. Djalalidine, un homme pas très grand, s’avance à la barre. Avec huit condamnations à son actif, notamment des vols (cinq) et un viol aggravé pour lequel il a été condamné à dix ans de prison, il connaît bien ce tribunal… Si les avocats s’intéressent de près à l’affaire, c’est qu’il doit répondre de trois vols, dont l’un au cabinet Ysys justement, en septembre 2020. Une série, en outre, perpétuée alors qu’il échappait à son contrôle judicaire depuis la fin de l’année 2018. Ce n’est que le 24 novembre 2020 qu’il a fait son retour en prison.

Décrivant « un mode opératoire identique » et dans la même zone géographique, la présidente du tribunal, Chantal Combau, reprend les faits un par un. Le 31 août 2019, un ordinateur portable est dérobé au Jumbo Score de Majicavo. Une clé à molette est retrouvée sur place avec l’ADN du trentenaire. Rebelote dans la nuit du 11 au 12 août 2020, cette fois, c’est un pied de biche qu’il aurait manipulé. L’outil a servi à arracher une tôle pour lui permettre de passer par le toit du magasin Monsieur Bricolage. Une somme de 14.778 euros a été subtilisée puisque la clé du coffre était laissée sur place.

« Mes clients passent par la porte »

Enfin, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020, c’est le cabinet d’avocats qui a été visité. Un barreau d’une fenêtre a été scié pour que lui, et sans doute d’autres personnes (des messages écrits ont été laissés), puissent rentrer. Deux sommes ont été volées. Une première de 1.000 euros appartenant à une avocate, tandis qu’une seconde de 2.700 euros est à la propriété du cabinet. Étant donné qu’un seul bureau a été particulièrement fouillé, la présidente demande logiquement si Djalalidine a déjà été représenté par ce cabinet. « Mes clients passent par la porte, pas par la fenêtre Madame la présidente », fait remarquer avec humour maître Soumetui Andjilani.

Malgré les éléments contre lui, le prévenu continue de nier au tribunal. « D’habitude, je reconnais quand c’est moi. Mais je reconnais quand il y a des preuves », dit-il à la présidente, qui note la nuance. Sa défense se heurte pourtant à un mur sur la dernière affaire de vol. Certes, il n’y a pas d’empreintes à l’intérieur du cabinet. Mais les enquêteurs en ont trouvé à l’extérieur, sur le mur où il y a la fenêtre dont le barreau manque. Alors qu’il peut difficilement expliquer la présence de ses empreintes, les avocats lui donnent cette fois un coup de pouce, en relevant que le cabinet est au premier étage et que la fenêtre est difficilement accessible, sauf à l’aide d’une échelle. Il tente de répondre en expliquant qu’à la vue des gendarmes (il était alors toujours en fuite), il s’est caché à cet endroit.

Peu convaincu par ses arguments, le tribunal correctionnel de Mamoudzou l’a condamné à dix-huit mois de prison. Il devra également rembourser l’avocate volée de 1.000 euros, dédommager le cabinet de 2.840 euros et verser un euro symbolique pour le paiement des frais d’avocat.

La passion de la glisse dès le lever du soleil avec Wake Up Maluja

Depuis bientôt cinq ans, Wake Up Maluja enseigne le wakeboard dans les eaux turquoises du lagon de Mayotte. Yoann et Soan, accompagnent tous les riders, débutants ou confirmés, à la recherche de glisse et d’adrénaline tous les jours du lever au coucher du soleil.

5h. Les yeux encore embués, les wakeboarders du jour s’avancent d’un pas décidé sur le ponton de plaisance du port de Mamoudzou. Face à eux, la lune se reflète sur un plan d’eau parfaitement “glassy”. Alors que la ville se réveille à peine, le moteur commence à vrombir : direction la pointe Mahabou pour une session de glisse.

5h15. La première rideuse se jette à l’eau. Alors qu’elle chausse la planche de wakeboard, derrière elle, le spectacle ne fait que commencer. Le long des crêtes de Petite-Terre, le crépuscule offre un camaïeu d’orangés plongeant dans le bleu intense du plan d’eau encore calme. 5h17. La séance peut débuter. Le temps de prendre ses marques et de retrouver ses sensations, c’est parti. Tour à tour, les trois premiers clients de ce mercredi 19 janvier glissent sur une eau à 30°, dont seul le bateau vient briser la surface totalement plane. “Des conditions comme ça, c’est le top” se réjouit Yann les pieds dans l’eau et la tête dans les nuages. Pendant deux heures, les tricks s’enchaînent : virages, 180°, sauts… Sous l’œil attentif de Soan, les élèves progressent et les sourires ne mentent pas. “C’est le meilleur moyen de commencer la journée”, se réjouit Tatiana, habituée des sessions matinales de Wake up Maluja.

La passion avant tout

Après dix ans de travail en tant que saisonnier aux quatre coins du monde, Yoann, moniteur de wakeboard et créateur de Wake Up Maluja, a posé ses valises sur l’île aux parfums. “Mayotte, c’est le paradis du wakeboard !”, lance l’entrepreneur. “On peut pratiquer 150 jours par an dans des conditions incroyables. On glisse au-dessus des tombants, une fois sur cinq on partage nos sessions avec les dauphins, le cadre est idyllique”, s’exclame l’ex champion de France de kayak, des étoiles plein les yeux.

Fan de son cadre de travail mais aussi de la discipline qu’il enseigne, Yoann évoque avec passion le sport qui fait battre son cœur, “Ce que j’aime dans le wakeboard, c’est la progression constante. On ne cesse jamais d’apprendre. » Un avis partagé par Soan, moniteur de wakeboard à Mayotte depuis avril 2021. “J’adore transmettre. Voir des débutants partir du niveau zéro et progresser c’est vraiment ce que je préfère dans l’enseignement de ce sport.”

Un accompagnement personnalisé

Planche, gilet de sauvetage, casque et oreillette, les élèves de Wake Up Maluja bénéficie de la panoplie complète de l’apprenti rider. “En venant chez nous, les clients bénéficient d’un enseignement personnalisé qu’ils soient débutants, pratiquants loisir ou compétiteurs”, détaille Yoann. Très bientôt, un troisième moniteur et un second bateau spécialement conçu pour les débutants viendront étoffer l’équipe. Un bon moyen pour la petite entreprise d’affirmer son monopole dans les eaux mahoraises et de répondre à la demande toujours croissante des riders de l’île. De quoi développer et démocratiser le wakeboard dans le troisième plus grand lagon du monde.

Les élus de la Caisse des Écoles en mission à La Réunion et à Paris

Une délégation composée de la vice-présidente, Anzimiya Houmadi, et de la secrétaire adjointe de la Caisse des Écoles, Nadjati Saindou Combo, était en mission au Centre Jacques Tessier à La Réunion et à la fédération unie des auberges de jeunesse à Paris pour un partage d’expérience concernant les centres d’hébergement communaux. Dans un second temps, les élues ont rencontré la directrice générale de l’association Coup de Pouce afin de consolider le partenariat entre la Caisse des Écoles et les clubs Coup de Pouce.

Le gouvernement répond à Mansour Kamardine au sujet de la modernisation des routes nationales

Le 8 décembre 2020, le député LR Mansour Kamardine interrogeait le ministre des Outre-mer sur les travaux urgents sur les routes nationales relevant de la compétence de l’État à Mayotte pour faire face aux contraintes de circulation très importantes dans le 101ème département. Le parlementaire pointait du doigt « l’absence d’aménagements sérieux conformes aux évolutions prévisibles de la circulation sur les routes nationales depuis plus de quarante ans » et « l’accroissement important du parc automobile lié à la lente amélioration du pouvoir d’achat des Mahorais ». Face à cela, l’élu demandait de préciser les initiatives que le gouvernement entend ordonner dans les meilleurs délais possibles pour améliorer la situation, notamment en ce qui concerne l’élargissement des nationales 2 et 4, la modernisation des ponts de Longoni, de Chirongui, de Mangajou et de Dzoumogné.

La réponse s’est fait attendre puisqu’elle est intervenue le 14 décembre dernier. « La démarche partenariale du plan global de transports et de déplacements représente la feuille de route pour les horizons 2020, 2030 et 2040 », défendait le gouvernement. Avant de rappeler les dessous du contrat de convergence et de transformation signé le 8 juillet 2019. Celui-ci prévoit la mobilisation de 31.5 millions d’euros de crédits du ministère des transports au titre de l’investissement routier sur la période 2019-2022, qui inclut la participation au financement du projet de contournement de Mamoudzou et aux aménagements routiers de l’axe emprunté pour la future ligne de bus principale du réseau de transport en commun Caribus correspondant aux 7.6 millions d’euros d’autorisations d’engagement mises en place en 2019, le lancement d’une première phase de travaux pour la déviation de Dzoumogné, mais aussi les aménagements du réseau existant, tout particulièrement pour l’amélioration de la liaison entre Mamoudzou et Sada sur la RN2, y compris la reprise des virages de Barakani afin de facilité le passage des poids lourds. « Par ailleurs, les ouvrages de Chirongui et de Longoni font actuellement l’objet d’études dans la perspective de leur possible inscription dans le cadre d’une prochaine contractualisation à partir de 2023. Dans ce cadre, le plan de relance bénéficie à Mayotte à hauteur de 3 millions d’euros. Ces crédits vont permettre d’accélérer l’aménagement du carrefour de Tsararano sur la RN2, l’élargissement du pont de Mangajou et la reconversion de l’ancien pont sur la Kwale pour les modes doux. » Autant de projets qui sont pour certains déjà sur les rails !

Fin de grève chez les transporteurs scolaires

En charge du ramassage des élèves dans le nord et le sud de Mayotte, la société Matis connaissait un débrayage de ses employés depuis le lundi 10 janvier. « Il n’y a plus de dialogue sociale », regrettait Rachid Colo, délégué du personnel, dans nos colonnes la semaine dernière. Si les grévistes déploraient la modification de leurs conditions de travail et exigeaient le départ de leur directrice, Lanto Thomas, le mouvement a pris du plomb dans l’aile puisque le réseau Halo annonce la reprise progressive des services à partir de ce mercredi 19 janvier et le retour à un fonctionnement habituel à partir de 12h.

Trophée Coupe de France : Le BC M’tsapéré affrontera Alfortville vendredi soir

L’imbroglio autour de la participation des clubs ultramarins au 16ème tour du Trophée de la Coupe de France est dorénavant à ranger dans les tiroirs. Le Basket club de M’tsapéré sera bel et bien sur le parquet d’Alfortville, en région parisienne. Ce lundi, l’équipe est arrivée en métropole, après avoir quitté l’île la veille. Les joueurs bénéficient de deux entraînements en amont de leur rencontre programmée à 20 heures (22 heures à Mayotte). Ils affronteront l’Union Sportive Alfortville Basket qui évolue en Nationale 3 (cinquième division française).

Ce match est déjà un peu une victoire pour le BCM, puisque la situation n’était pas fameuse la semaine précédente. Réservés aux équipes amateures, le Trophée a failli être amputé de ses derniers clubs ultramarins. La Fédération française de basketball avait ainsi annoncé exclure ces équipes en raison de la menace épidémique du variant Omicron, avant de faire machine arrière dans la foulée. Espérons dorénavant que les Mahorais l’emportent sur le terrain, ce vendredi soir, comme ils l’ont fait au tour précédent contre le club réunionnais du BC Dyonisien.

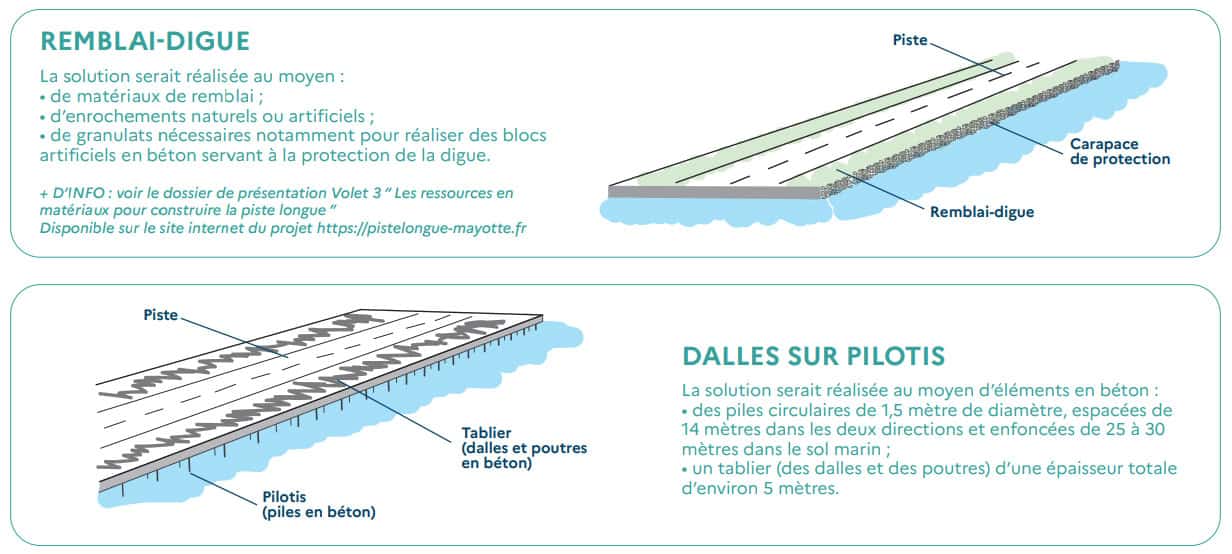

Piste longue : la solution en remblai-digue privilégiée

La direction générale de l’aviation civile vient de publier une plaquette intitulée « Remblais ou pilotis » qui compare les solutions envisagées pour la construction de la piste longue. L’occasion de rappeler la procédure en cours avant le démarrage des travaux prévu en 2023, mais aussi de revenir sur l’acheminement délicat des quelque trois millions de mètres cubes de matériaux jusqu’au site. Entretien avec Christophe Masson, le délégué à la piste longue de l’aéroport de Mayotte.

Flash Infos : Depuis l’inauguration de la maison de projet en octobre dernier, combien de personnes se sont présentées face à vous ? Et quelles étaient leurs revendications concernant la piste longue ?

Christophe Masson : Globalement, entre la maison de projet et les rencontres itinérantes, nous approchons les 300 visiteurs. Nous avons pu échanger sur des sujets divers et variés : les conséquences pour les riverains qui vivent autour de l’aéroport, le développement de l’activité économique autour du chantier, les grands enjeux tels que les risques naturels, les matériaux utilisés, l’impact sur l’environnement… Pour une grande partie de ces questionnements, nous avons pu apporter certaines réponses car nous les avons traités lors des travaux préparatoires.

Je lis énormément de rumeurs sur la piste longue dans le cadre du projet de loi Mayotte. Il faut savoir une chose : les articles sont là pour accélérer les procédures administratives ! Nous sommes toujours dans la même logique, à savoir lever tous les freins que nous pourrions rencontrer plus tard.

FI : Depuis l’allocution du président de la République, Emmanuel Macron, le 22 octobre 2019, de nombreux travaux préparatoires ont été entrepris sur un large éventail de thématiques, des dimensions techniques de la piste (axe, longueur, largeur, hauteur), aux gisements et transports de matériaux, en passant par les risques naturels, les impacts environnementaux, les coûts et l’organisation du chantier… Où en sommes-nous ?

C.M. : Les choix seront arrêtés quand tous ces travaux préparatoires seront terminés. Nous allons très prochainement délivrer les résultats sur les risques naturels… Mais nous savons que la première phase envisagée sur le scénario 1 n’a plus d’intérêt pour améliorer la desserte aérienne à Mayotte, car l’extrémité sud est la plus pénalisante pour le lagon. Nous nous orientons donc vers le scénario 2, même si la décision finale sera prise en fonction de tous les éléments à notre disposition.

FI : Deux solutions de construction sont en cours de réflexion : un remblai-digue ou des dalles sur pilotis…

C.M. : La différence est très nette d’un point de vue technique. La première est similaire à celle réalisée en 1995 pour nous étendre vers le sud, sur le plateau corallien. Il s’agit d’une digue sur laquelle nous faisons reposer la piste au-dessus d’une carapace de protection pour protéger le remblai. La seconde consiste à enfoncer jusqu’à 25 mètres de profondeur des pieux en béton, autrement dit des poteaux de 1.5 mètre de diamètre, tous les 14 mètres. C’est important à prendre en compte.

Pour réaliser des dalles sur pilotis, il faut que celles-ci se situent au-dessus du niveau des vagues envisagé en cas de tsunami (au moins 13 mètres pour la partie sud) ! Si l’eau venait à « coller » sous les dalles, elle pourrait alors la soulever avec la pression. Et c’est là que commencent les difficultés puisqu’il faudrait tout bonnement arrêter l’exploitation de la piste actuelle durant la construction. En effet, la plateforme de travaux ne respecterait plus les dégagements de sécurité nécessaires pour faire atterrir et décoller des avions. Une décision qui n’est pas envisageable !

Mais l’extrémité nord, qui n’est pas proche de la piste actuelle, pourrait toutefois accueillir une partie sur pilotis. Reste que les couches de sable présentes dans le sol marin ne sont pas appropriées pour soutenir des fondations aussi profondes. Se pose aussi la question de l’impact environnemental : les dalles en question feraient 150 mètres de large et provoqueraient un champ d’ombre sous-marin non négligeable. Sachant tout cela, le principe de dire qu’il n’y aura pas une piste sur pilotis est très clair. Mais le choix définitif sera pris à la fin des travaux préparatoires, c’est-à-dire vers la mi-2022.

FI : Le processus d’enquête publique doit être entamé mi-2022 pour un démarrage des travaux en 2023. Pourquoi le chantier met-il autant de temps à se lancer alors que le chef de l’État avait promis les premiers coups de pioche avant la fin de son quinquennat ?

C.M. : Le président de la République avait prévu que nous indiquerions les modalités de réalisation du projet au bout de 18 mois. C’est à cela que servent tous ces travaux préparatoires. Moi qui ai l’expérience des grands projets d’infrastructures, je peux vous assurer que nous sommes dans un délai très court alors que pas mal de choses ont évolué depuis 2011, comme l’apparition du nouveau volcan sous-marin… Dans tous les cas, le délai de processus d’enquête publique est incompressible ! Cela est tout à fait classique, il n’y a rien de choquant.

Pour le chantier, si nous avions choisi comme option les pilotis, il aurait pu s’étendre sur au moins dix ans compte tenu du nombre impressionnant de poteaux à installer. Pour un remblai-digue, c’est encore indéterminé car nous sommes en train d’achever l’étude sur l’acheminement des matériaux, qui doit conditionner la durée exacte. Mais quoi qu’il en soit, ce sera assurément inférieur à cinq ans !

FI : Justement, l’une des préoccupations majeures concerne l’acheminement des matériaux jusqu’au site, qui risque de provoquer de nombreux désagréments pour les Petits-Terriens…

C.M. : Tout d’abord, nous n’avons jamais envisagé d’emprunter le réseau routier existant ! Au contraire, nous réfléchissons à des solutions techniques innovantes. Actuellement, trois sites sont en ballotage pour alimenter la construction de la piste longue, qui requiert entre deux et trois millions de mètres cubes de matériaux. Deux se trouvent en Petite-Terre, sur les collines du Four à Chaux et de Labattoir. Mais les matériaux sont visiblement de moins bonne qualité. Ceux qui sont plus « durs » se situent à Hajangua, en Grande-Terre. Ce qui est intéressant d’un point de vue environnemental, dans la mesure où le village est en bordure de lagon. Donc le transport pourrait s’effectuer par voie maritime ! Ce sujet est primordial car nous voulons sécuriser son acheminement et détailler notre procédé aux riverains pour éviter des blocages le moment venu si certains d’entre eux n’étaient pas contents.

Un petit pas pour Mayotte, un grand pas pour le droit du travail

Mardi 18 janvier, les premiers conseillers prud’homaux de Mayotte ont prêté serment devant le président du tribunal, Laurent Ben Kemoun, et le procureur de la République, Yann Le Bris. Un moment solennel pour ceux qui jugeront bientôt les intérêts des travailleurs mahorais.

“Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.” Tour à tour la main droite levée, les vingt-huit nouveaux conseillers prud’homaux de l’île aux parfums prêtent serment. Un instant d’émotion partagé par le président du tribunal et le procureur de la République, ravis d’accueillir ces nouveaux juges au sein du tribunal de grande instance de Mamoudzou. “Une audience de prestation est un événement qu’on n’oublie pas”, évoque avec nostalgie le premier, Laurent Ben Kemoun. Après avoir consenti oralement à assurer leurs nouvelles fonctions, les conseillers prud’homaux signent le procès-verbal qui officialise leur statut.

Dans quelques semaines, les nouveaux venus devront user de leurs compétences et de leurs connaissances pour juger les conflits entre employeurs et salariés, liés aux contrats de travail de droit privé. Si leur rôle est bénévole, il n’en demeure pas moins essentiel. “Vous devez être en capacité de dépasser votre origine élective pour décider en droit et en liberté”, rappelle le procureur de la République Yann Le Bris. Avant d’ajouter : “Vous occuperez une fonction aussi utile que prestigieuse. Même si vous ne serez pas sous le feu des projecteurs et des médias, votre fonction civile est primordiale.”

Tendre vers une “normalité institutionnelle”

Avec la création du tout premier conseil des prud’hommes de Mayotte, le tribunal du travail ferme quant à lui ses portes. De quoi rapprocher un peu plus le 101ème département français de la “normalité institutionnelle” comme l’évoque Laurent Ben Kemoun. Le 20 janvier se tiendra l’assemblée élective des présidents et vice-présidents du conseil des prud’hommes pour les deux sections (encadrement et interprofession). Par la suite, le nouvel outil judiciaire débutera sa lune de miel le 14 février avec une audience solennelle d’installation qui marquera l’inauguration officielle du conseil des prud’hommes de Mayotte. Un avancement considérable pour le droit du travail sur l’île au lagon…

Le conseil des prud’hommes, qu’est-ce que c’est ?

Selon l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le conseil des prud’hommes se définit comme une juridiction de premier degré chargée de juger les litiges individuels, nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage, entre employeurs et employés ou apprentis. Y sont traités les licenciements, les ruptures conventionnelles, les litiges sur les salaires, les congés… L’instance se compose de juges non professionnels (des employeurs et des salariés). En cas de partage des voix, il est fait appel à un magistrat professionnel, lequel prend alors le titre de juge départiteur.

Gendarme renversé : un individu en garde à vue, deux autres à l’hôpital

Lundi soir, vers 21h, lors d’un contrôle lié au couvre-feu à Chirongui, un véhicule a foncé sur un gendarme de 25 ans. Plaqué sur le capot sur une cinquantaine de mètres, ce dernier a tiré à cinq reprises à l’intérieur de l’habitacle, touchant deux des trois occupants. Souffrant d’un hématome à la jambe, le militaire était toujours hospitalisé ce mardi pour subir des examens.

Multipliant les contrôles sur six points du réseau routier de Mayotte, les gendarmes se chargent depuis le 9 janvier de faire respecter les horaires du couvre-feu. Cette mesure, imposée de 20h à 5h, doit permettre d’enrayer la circulation du coronavirus et de son variant Omicron. Et si sur la plupart des barrages, la situation se passe dans de bonnes conditions, lundi, il a dégénéré dans le sud de l’île. « Au minimum, trois militaires doivent réaliser ces contrôles. C’était le cas ce soir-là à Chirongui. Un trinôme de gendarmes mobiles a établi un barrage près du collège de Tsimkoura », raconte le colonel Olivier Capelle, commandant de la gendarmerie.

En poste depuis 20h, les gendarmes voient une heure plus tard un véhicule leur foncer dessus pour tenter d’échapper au barrage. L’un des militaires, âgé de 25 ans, se retrouve alors coincé sur le capot sur une cinquantaine de mètres. Arme au poing, celui-ci tire cinq fois vers l’intérieur de l’habitacle, avant d’être projeté au sol à la suite d’une nouvelle accélération du véhicule. « Un dispositif a alors été mis en place par les gendarmes pour retrouver les occupants. Dans les deux heures, les trois interpellations ont eu lieu à proximité », indique Yann le Bris, le procureur de la République du tribunal de Mamoudzou. Avant de préciser qu’il s’agit de jeunes majeurs.

Deux interpellés pas encore entendus

Plusieurs points restent encore à éclaircir : « l’enquête étant toujours en cours », poursuit le procureur. En effet, celui-ci doit attendre que les deux jeunes actuellement à l’hôpital soient entendus. Ces derniers auraient été blessés au bras par les tirs du gendarme.

Il y a deux volets dans cette affaire. La section de recherches, en lien avec l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), doit interroger le militaire « sur les conditions d’utilisation de son arme ». Selon le commandant de la gendarmerie, « il était à l’hôpital ce mardi pour des examens complémentaires » et souffrirait d’un hématome à la jambe. Une deuxième enquête portera sur le comportement du conducteur, la voiture pouvant être considérée comme une arme par destination, et sur les conditions des interpellations.

Le Temps d’Agir milite pour la création d’un contrat « compétitivité pouvoir d’achat »

Dans un communiqué en date du 16 janvier, le président du mouvement Le Temps d’Agir, Soula Said-Souffou, invite le Département à créer un contrat « compétitivité pouvoir d’achat » avec les entreprises locales pour lutter contre la vie chère à Mayotte. « Il faut apporter des solutions concrètes et urgentes aux besoins légitimes des Mahorais, au risque de voir revenir des mouvements sociaux qui peuvent déstabiliser notre économie qui est déjà particulièrement éprouvée », plaide-t-il en introduction.

Ce contrat pourrait être signé entre le Département et toute société, immatriculée aux différents registres consulaires de Mayotte, qui s’engagerait à baisser ses prix moyennant une baisse contractuelle du montant de l’octroi de mer. Une contribution de l’État pourrait être étudiée et sollicitée, le cas échéant, pour pérenniser ce puissant dispositif économique. La baisse de l’octroi de mer pourrait intervenir à la fois sur le fret maritime et sur le fret aérien, sur un panier de produits essentiels restant à déterminer, dans le cadre des négociations, avec les acteurs concernés.

Selon Soula Said-Souffou, « l’augmentation de la consommation permettra de booster notre économie et compensera rapidement toute baisse temporaire et éventuelle des recettes de l’octroi de mer ». Par ailleurs, il préconise d’instaurer « des contrôles rigoureux pour veiller scrupuleusement au bon respect des engagements des uns et des autres » : « Ils pourront associer les services compétents de l’État qui pourront prendre toute leur part dans ce dispositif essentiel pour la relance et la compétitivité de notre économie. Des échanges avec la Commission européenne seront également utiles pour stabiliser cette action. »

Des subventions accordées par la CSSM pour 2022

La caisse de sécurité sociale de Mayotte lance sa campagne d’instruction des subventions 2022, portant sur l’accompagnement aux familles, sur la réduction des inégalités territoriales et sociales sur le département et sur le soutien de l’innovation sociale.

Il s’agit d’accompagner des projets structurants et des actions répondant aux besoins du territoire sur les thématiques prioritaires suivantes : la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie sociale, la prévention santé et la préservation de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.

Les objectifs sont de développer l’offre d’accueil du jeune enfant en direction de toutes les familles, en luttant contre les inégalités sociales, de contribuer à la structuration d’une offre enfance et jeunesse adaptée aux besoins des familles, de favoriser les parcours d’accès à l’autonomie des jeunes, de développer des services et/ou des actions d’accompagnement des familles dans l’exercice de leur fonction parentale, de rendre visible l’offre de service parentalité sur le territoire, de développer des équipements et services d’animation de la vie sociale, de soutenir des actions de prévention santé, de prévenir la perte d’autonomie des publics en situation de fragilité due à l’âge et/ou à l’état de santé.

Les nouveautés en 2022 sont les soutiens aux crèches à vocation d’insertion professionnelle, aux projets Jeunes et devenir promeneurs du net, aux projets des Lieux d’accueil enfants-parents, aux projets de Points d’accueil et écoute jeunes (PAEJ), au déploiement du Complément de mode garde structure, à la mise en place d’une Convention territoriale globale. Les porteurs de projet éligibles sont les entreprises (uniquement sur la thématique petite enfance), les associations, les collectivités territoriales et les organismes publics.

Ewa Air maintient deux fréquences par semaine entre Mayotte et La Réunion

Face à la nouvelle vague de la crise sanitaire liée au Covid-19 et à ses conséquences défavorables sur la demande de voyage, Ewa Air qui est en phase de lancement des vols de/vers La Réunion, ajuste son programme des vols. Ainsi, sur la période de basse saison allant du 24 janvier au 21 février inclus, la compagnie aérienne fait le choix de regrouper ses vols Dzaoudzi-Saint-Denis et Dzaoudzi-Pierrefonds, en maintenant deux fréquences par semaine, les lundis et les vendredis.

Vol ZD401 : départ de Dzaoudzi à 9h40 heure locale – atterrissage à Saint-Denis à 12h50 heure locale, redécollage de Saint-Denis à 13h35 pour une arrivée à Pierrefonds à 14h05 heure locale.

Vol ZD402 : départ de Pierrefonds à 15h05 heure locale –atterrissage à Saint-Denis à 15h35 heure locale, redécollage de Saint-Denis à 16h20 pour une arrivée à Dzaoudzi à 17h30 heure locale.

Les passagers concernés par ces modifications ont d’ores et déjà été contactés par SMS et/ou par email.

Lancement de l’appel à projets 2022 de la politique de la ville de Mamoudzou

Le maire de la ville chef-lieu, le préfet et l’ensemble des partenaires signataires du contrat de ville de Mamoudzou lancent l’appel à projets 2022 de la politique de la ville. Soucieux d’un développement harmonieux des quartiers et de leurs populations, les acteurs institutionnels que sont la ville et l’État ambitionnent de réduire de manière substantielle les inégalités entre les territoires en mobilisant des crédits spécifiques aux bénéfices des habitants des quartiers les plus fragiles, quartiers prioritaires (QPV) dans le respect du décret N° 2014 – 1751 du 30 décembre 2014 fixant la géographie prioritaire (M’tsapéré, Kawéni et M’Gombani).

L’appel à projets pour la programmation du contrat de ville 2022 s’adresse aux structures associatives, aux établissements publics et aux collectivités territoriales. Il concerne toute demande de subvention pour l’année 2022, au titre de la programmation du contrat de ville de Mamoudzou. Toutes demandes de subventions entrant dans ce cadre se ferony obligatoirement sous format dématérialisé et devront être déposées au plus tard le mardi 25 janvier 2022 à 15h. Elles devront être envoyées impérativement aux adresses courriels de sidi@mamoudzou.yt et anlimou@mamoudzou.yt.

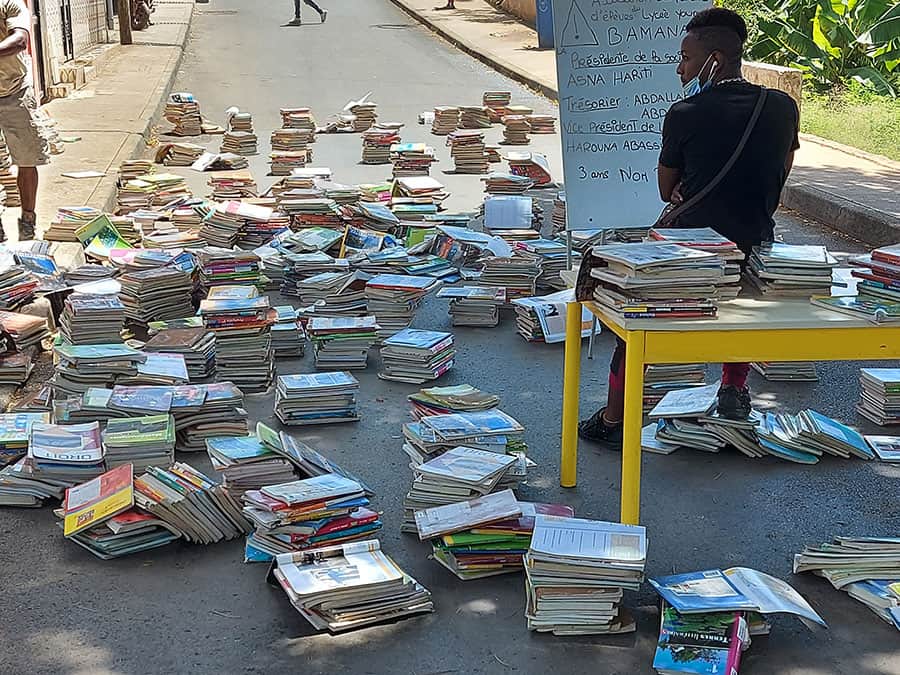

« On ne pouvait plus laisser pourrir les livres »

Les propriétaires d’une maison de la rue Pasky à Mamoudzou veulent récupérer leur rez-de-chaussée, abandonné depuis trois ans par l’association des parents d’élèves du lycée Younoussa Bamana. Excédés par le non-paiement des loyers, ils ont décidé de placer les manuels scolaires au milieu de la voie ce lundi matin.

Les voitures auront beau attendre, elles n’ont pas pu descendre la rue Pasky ce lundi matin. Depuis 6h, des piles de livres sont posées sur le bitume. Ce barrage atypique d’une dizaine de mètres est le résultat d’un conflit qui oppose les propriétaires de la maison située au numéro 30 et l’association des parents d’élèves du lycée Younoussa Bamana, la dernière locataire du local qui s’étend sur tout le rez-de-chaussée.

La mine abattue, Hassamati Bacar Abdallah regarde ses enfants vider par paquets les couloirs. Agée de 55 ans, la propriétaire habite avec son mari au premier étage et ne peut que constater l’état dégradé du lieu. « On ne pouvait plus laisser pourrir la maison et les livres », déplore Ali Hiyari, le fils. En effet, à l’intérieur et à l’exception des sanitaires, toutes les pièces sont remplies de manuels scolaires poussiéreux… L’association des parents d’élèves montée par une professeure de l’établissement scolaire récupérait des livres pour ensuite les donner aux lycéens inscrits juste en face, touchant au passage des subventions du conseil départemental (32.325 euros en 2017 par exemple).

Pas de loyer depuis 2019

Pour gérer les stocks, l’association avait alors conclu un bail en 2016 avec la propriétaire, et ce, pour un loyer mensuel de 1.400 euros. « Au début, ils payaient. Parfois, en retard, mais ça ne dérangeait pas », raconte Maïssa Baou, la belle-fille. En 2019, à un an de la fin du bail, l’activité de la structure s’est complètement arrêtée. « Ils sont venus chercher tout le matériel informatique », continue la jeune femme. Ne répondant plus aux appels de la propriétaire ni même aux convocations de la police, l’association a alors laissé le local se dégrader, tout comme la voiture garée à l’extérieur. « On a estimé le préjudice à plus de 50.000 euros, en comptant les loyers impayés, le coût des travaux et des procédures », indique Ali Hiyari, qui vit avec son épouse et ses enfants dans un banga à proximité. « C’est rageant quand on sait qu’il y une grande maison juste là », fait remarquer Maïssa Baou.

Du côté de Younoussa Bamana, on assure qu’il n’y a plus de contacts avec l’association. « Elle ne fonctionnait déjà plus à mon arrivée », explique le proviseur, Laurent Prévost. Alerté par le rectorat de ce qu’il se passe à proximité de son enceinte, il rappelle que celle-ci « est indépendante du lycée » et qualifie sa gestion « d’un peu douteuse ». Les propriétaires soulignent par exemple que des chèques de caution étaient versés par les familles, mais que ces dernières ne voyaient jamais la couleur des bouquins… La seule lueur d’espoir qui se profile à l’horizon vient du chef d’établissement : celui-ci indique qu’une nouvelle association de parents d’élèves « est en train de se créer » et qu’elle pourrait être intéressée par la reprise du local. Pour les livres en revanche, leur état général et le fait qu’ils soient obsolètes laissent à penser qu’il sera difficile de les réutiliser.

Au gymnase de Cavani, 20% des 250 tests quotidiens sont positifs

Si la légère baisse des indicateurs épidémiologiques entre le 5 et le 11 janvier laisse présager une circulation moins active du virus, la course aux tests ne faiblit pas pour autant. Au gymnase de Cavani, pas moins de 250 personnes viennent se faire dépister quotidiennement.

Chaque jour, le gymnase de Cavani ne désemplit pas ! Tournois de basket-ball ? Matchs de handball ? Compétition de badminton ? Eh bien non… En 2022, le seul événement qui se joue sur le parquet du complexe sportif est la course aux tests antigéniques et PCR. Malgré des indicateurs épidémiologiques en légère baisse (3 ;762 nouveaux cas au 17 janvier, 1.346,1 de taux d’incidence et 28% de taux de positivité) et des annonces rassurantes du préfet, la situation sanitaire sur l’île aux parfums reste “fragile” et nécessite “une vigilance constante” selon l’agence régionale de santé.

Vous l’aurez bien compris, pas de chaussures de sport ou de jogging pour le jeune Abdallah*, bénévole de la Croix Rouge française. Équipé de son masque FFP2 et de son T-shirt aux couleurs de l’association d’aide humanitaire, il s’occupe jour après jour de la saisie informatique des formulaires de tests Covid. “Je n’ai jamais travaillé dans le domaine médical, mais il était important pour moi d’être utile”, affirme celui qui apporte sa pierre à l’édifice du lundi au vendredi depuis maintenant cinq mois.

Tester encore et encore

Alors que le centre doit bientôt fermer ses portes, les patients désireux de se faire dépister, à l’instar de Margaux, continuent d’affluer. ”Il y a des cas de Covid dans ma classe de CP, donc je me suis rendue au centre le plus proche pour me faire tester”, relate l’institutrice, qui a donc tapé en urgence à la porte du gymnase. Un lieu de dépistage “tout public” ouvert tous les jours de la semaine de 7h à 14h45.

Pour réaliser ces tests, une équipe de bénévoles de la Croix Rouge et Antoine*, un infirmier libéral, assurent les prélèvements nasopharyngés. “Nous réalisons en moyenne 250 tests par jour”, explique le professionnel de santé. Pour un résultat en dessous de la moyenne départementale, puisqu’un peu moins de 20% des tests s’affichent positifs. Si l’optimisme est de mise, l’autorité sanitaire joue la carte de la prudence. Et préconise toujours le même mot d’ordre : isoler pour mieux protéger. “Le respect des gestes barrières, la limitation des rassemblements, l’application des mesures de restriction et l’accélération de la vaccination nous permettront de répondre à cette lutte collective et de préserver notre système de soins.”

* les prénoms ont été modifiés

À Koungou, un week-end de violences qui laisse des traces

Parties d’une simple embrouille entre jeunes de Koungou, les violences de samedi, dimanche et lundi matin ont laissé place à un climat pesant sur la commune. Les habitants espèrent que la mèche ne s’allume pas de nouveau.

Les voitures calcinées jonchent la place du marché à Koungou et dans le premier virage à l’entrée de Majicavo-Koropa. Ce lundi matin encore, des groupes armés de chombos veulent encore en découdre… Et tant pis, si la mèche de samedi était allumée par un différend. « C’est parti d’un gars de Koungou qui est souvent ailleurs. Ce jour-là, il est descendu prendre des brochettis et des jeunes qui ne le connaissaient pas sont venus l’embêter », raconte Said (*), un habitant de Koungou âgé de 22 ans.

Loin de se laisser faire, le protagoniste décide de remonter chercher de l’aide sur les hauteurs de Koungou afin de revenir en nombre dans le centre de la commune. Lui et l’un de ses amis, originaire de Majicavo, auraient alors essayé d’écraser d’autres individus avec leur voiture pour se venger. « On a entendu les gaz lacrymogènes des gendarmes vers 20h », se souvient Saïd. Au cours de la nuit, outre des véhicules incendiés, des jeunes s’aventurent vers 2h du matin dans le quartier situé derrière le collège pour mettre le feu à des bangas… Et comme cela ne suffisait pas, une bande de Majicavo tente dès le lendemain, le dimanche après-midi, une expédition punitive, l’un des leurs étant impliqué dans les premiers heurts.

« On les connaît tous, on sait où ils habitent »

Une rivalité entretenue entre les deux villages depuis trois ou quatre années. « Nous ne savons même pas comment ça a débuté », ne peut que constater Saïd. Lui est de plus en plus inquiet pour sa commune. « Avec l’alcool, des mecs entre 16 et 20 ans se font bourrer le crâne par des types plus âgés », continue le jeune homme. « Avant, quand un jeune te disait : « je vais te tuer », tu pouvais penser que c’était pour blaguer. Aujourd’hui, je te conseille de cavaler vite. » Déçu de l’image renvoyée par ces épisodes de violences, il espère que la communauté ne se laissera plus faire. « On les connaît tous, on sait où ils habitent », admet-il. Face à lui, la place du marché paraît beaucoup plus calme en ce lundi après-midi. Pourtant, à Koungou, on ne sait jamais si cela va durer. « On croit que c’est fini, et puis… », désespère Saïd.

(*) Prénom d’emprunt