Le conservatoire national des arts et des métiers à Mayotte ouvre pour la rentrée universitaire 2022- 2023, une licence de comptabilité, contrôle, audit en alternance. Cette formation de niveau bac+3 s’adresse aux titulaires d’un bac+ 2 en comptabilité ou en gestion. Les débouchés de la formation : collaborateur en cabinet d’expertise comptable ou d’audit ; contrôleur de gestion, auditeur interne junior, trésorier junior ; comptable junior en entreprise. Pour toute information complémentaire et pour les modalités d’inscription, adresser un mail aux adresses mails suivantes : cnam.mayotte@gmail.com ou may_cnam@Lecnam.net.

Youssouffa – Narayanin, une guerre acharnée au Nord

Estelle Youssouffa et Théophane Narayanin, probablement le duel que personne n’attendait pour ces élections législatives à Mayotte. Collectif des citoyens de Mayotte pour l’une, entreprise du BTP pour l’autre, les deux n’ont aucune expérience en politique, réussissant pourtant là où de nombreux politiciens ont échoué. Candidats à la première circonscription de Mayotte, les finalistes sont déterminés à être le ou la prochaine député·e du 101ème département de France, et cela coûte que coûte.

Flash Infos : Vous avez battu des politiciens de longue date et des candidats soutenus par des partis politiques. Est-ce une surprise pour vous ?

Théophane Narayanin : Non pas du tout ! Je l’ai dit dès le premier jour que j’y arriverai. La surprise est d’être face à Madame Youssouffa. Je pensais plutôt être en face d’Issihaka Abdillah ou Ahamadi Boura. Mais dans tous les cas, je me voyais au deuxième tour, au regard de l’engouement de la population pour ma candidature. Je rappelle que je ne suis pas un politicien et que nous avons fait seulement deux semaines de campagne contrairement aux autres. Nous avons fait en deux semaines ce que certains ont fait en deux mois, cela montre déjà une certaine efficacité. Nous nous parlons aux gens, nous leur parlons d’économie. Nous leur disons que ce n’est pas avec un carton de mabawas ou un billet de 50 euros que l’on fait une vie. Il faut au moins un salaire dans les foyers, il faut du travail et c’est ce que les gens ont beaucoup apprécié. La population veut retrouver sa dignité à travers le travail.

Théophane Narayanin : Non pas du tout ! Je l’ai dit dès le premier jour que j’y arriverai. La surprise est d’être face à Madame Youssouffa. Je pensais plutôt être en face d’Issihaka Abdillah ou Ahamadi Boura. Mais dans tous les cas, je me voyais au deuxième tour, au regard de l’engouement de la population pour ma candidature. Je rappelle que je ne suis pas un politicien et que nous avons fait seulement deux semaines de campagne contrairement aux autres. Nous avons fait en deux semaines ce que certains ont fait en deux mois, cela montre déjà une certaine efficacité. Nous nous parlons aux gens, nous leur parlons d’économie. Nous leur disons que ce n’est pas avec un carton de mabawas ou un billet de 50 euros que l’on fait une vie. Il faut au moins un salaire dans les foyers, il faut du travail et c’est ce que les gens ont beaucoup apprécié. La population veut retrouver sa dignité à travers le travail.

Estelle Youssouffa : Depuis le départ, depuis que je suis en campagne nous travaillons pour que je sois élue. Notre espoir et toute notre stratégie c’est pour me mener à la victoire. C’est aussi le travail de terrain qui paye. C’est une campagne qui est orientée vers la proximité et qui répond à nos enjeux, c’est-à-dire la cherté de la vie, les infrastructures, la lutte contre la violence qui transforme Mayotte en enfer. Nous sommes dans le concret. Je pense que c’est un message qui fait écho et qui répond à ce que les Mahorais attendent. Nous sommes honorés de la confiance qu’ils nous accordent. Ce qui a fait la différence avec les autres, c’est le travail de terrain et le travail de longue haleine. Nous ne pouvons pas faire une campagne éclair sur des sujets aussi importants. Aller à la rencontre des électeurs et les écouter ça prend du temps, ça ne se fait pas en quelques jours. Il faut construire un programme cohérent et ancré dans le réel.

Estelle Youssouffa : Depuis le départ, depuis que je suis en campagne nous travaillons pour que je sois élue. Notre espoir et toute notre stratégie c’est pour me mener à la victoire. C’est aussi le travail de terrain qui paye. C’est une campagne qui est orientée vers la proximité et qui répond à nos enjeux, c’est-à-dire la cherté de la vie, les infrastructures, la lutte contre la violence qui transforme Mayotte en enfer. Nous sommes dans le concret. Je pense que c’est un message qui fait écho et qui répond à ce que les Mahorais attendent. Nous sommes honorés de la confiance qu’ils nous accordent. Ce qui a fait la différence avec les autres, c’est le travail de terrain et le travail de longue haleine. Nous ne pouvons pas faire une campagne éclair sur des sujets aussi importants. Aller à la rencontre des électeurs et les écouter ça prend du temps, ça ne se fait pas en quelques jours. Il faut construire un programme cohérent et ancré dans le réel.

FI : Le 12 juin, les électeurs se sont fortement abstenus. Comment procédez-vous pour les inciter à aller voter pour vous le 19 juin ?

T.N. : Je pense que c’est psychologique. Les gens ne voient plus l’intérêt d’aller voter. Aujourd’hui, voter est devenu accessoire, contrairement aux générations de nos parents. C’est à nous de les mobiliser, de faire en sorte qu’ils s’intéressent à notre programme. Mais je pense que ce fort taux d’abstention aurait pu être évité s’il n’y avait pas tout ce désordre entre Majicavo, Koungou, Trévani, etc. Ça a été une semaine très difficile. Quand nous faisions nos meetings, pour rentrer à Longoni nous devions passer par Tsingoni, donc les personnes qui voulaient assister aux meetings n’allaient pas faire le tour de l’île pour venir nous écouter. Ces affrontements ont perturbé la campagne, cela a créé beaucoup de psychoses et je pense que ça justifie en partie l’abstention.

E.Y. : Nous avons lancé un appel massif à la mobilisation. Nous organisons des meetings pour mobiliser, rassembler et marteler la question des enjeux de cette élection. Sur les cinq prochaines années vont être débattues les questions de l’avenir du port de Longoni, le positionnement de Mayotte sur le projet gazier, les retraites, la vie chère, la santé… Je pense qu’en prenant le temps de parler aux électeurs et d’expliquer les enjeux nous pouvons mobiliser. Il faut aussi dépasser cette attitude de ne pas faire campagne ou de faire campagne à moitié. Mon électorat s’est mobilisé parce que nous travaillons. De plus, les enjeux de cette élection ont changé avec Monsieur Narayanin au second tour.

FI : Que pensez-vous de votre adversaire ?

T.N. : Les gens qui me manquent de respect, je ne les aime pas. On m’a appris à respecter les autres et je le fais, mais à partir du moment où quelqu’un ne me respecte pas je l’évite et je ne l’aime pas. C’est le cas avec Madame Youssouffa. Je souhaite qu’elle se rattrape parce qu’elle est vraiment mal partie. Si elle avait été correcte avec moi, j’aurais même pu envisager un désistement. Mais je n’aime pas sa façon de faire, elle s’est fâchée avec tout le monde, elle s’est donnée en spectacle quand le président de la République est venu à Mayotte. Aujourd’hui, elle vend un fantasme qu’est la vague migratoire. Je pense qu’elle a fait le plein des voix. Je promets ma victoire et je suis tellement sûr de moi que je sais que je vais gagner avec au moins 1.000 voix d’écart. Elle a retourné la population contre elle, son arrogance et son assurance artificielle ne peuvent pas prospérer. Je pense que je suis beaucoup plus mahorais qu’elle. Je l’ai beaucoup aidée, à un moment donné ça frisait la raquette et j’ai dit stop. Être face à elle n’est pas du tout ce que je souhaitais, je me voyais bien face à Issihaka Abdillah, qui est un homme propre et intègre. Maintenant, je suis face à elle, j’accepte, nous ferons les choses proprement.

E.Y. : Je n’ai pas de commentaire à faire sur Monsieur Narayanin. C’est un repris de justice, il a un casier judiciaire et il se présente à l’élection pour obtenir l’immunité parlementaire. Il est mis en examen pour association de malfaiteurs. Je pense que Mayotte mérite mieux et certainement pas un patron qui veut faire avancer ses affaires au palais Bourbon. Il est important de rappeler que La Réunion n’a pas besoin d’avoir un député supplémentaire. Mayotte, par contre, a besoin d’avoir un enfant du pays pour défendre ses enjeux.

Retrouvez l’intégralité de cette interview dans le numéro 1004 de Mayotte Hebdo.

Notre baromètre des idées des candidats du deuxième tour à Mayotte

Il ne reste que deux jours avant déterminer quels seront les députés de Mayotte de cette nouvelle législature. Des alliances (voir par ailleurs) se sont nouées et la campagne s’est intensifiée cette semaine. Mais qu’en est-il des programmes ? Pour éclairer les électeurs sur les idées des candidats, la rédaction a réalisé un baromètre sur sept questions importantes à Mayotte. Des avis subjectifs ? Sans doute, mais elles traduisent l’importance de chaque thème développé par les candidats.

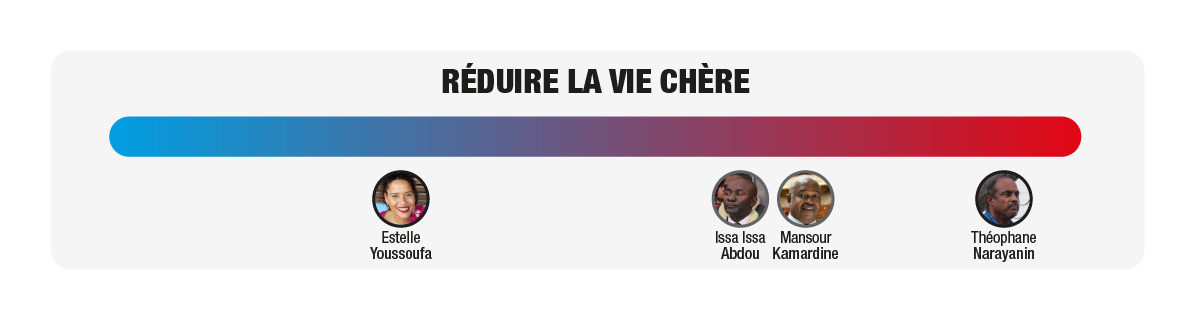

Réduire la vie chère

C’est le thème privilégié par le chef d’entreprise Théophane « Guito » Narayanin. Le patron évoque souvent le prix de l’eau lors de ses interventions et les problématiques de vie chère amplifiées ces derniers temps par l’inflation. Les candidats partagent un point commun, ils demandent tous un alignement des droits sociaux des Mahorais sur la métropole.

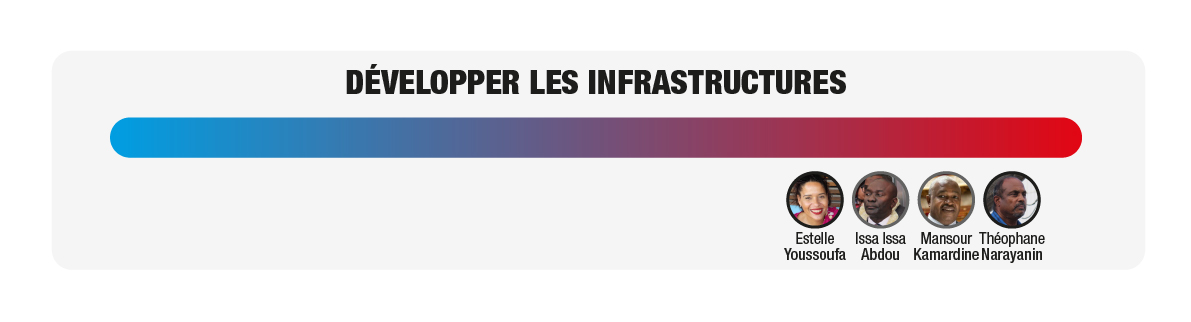

Développer les infrastructures

Hôpital, université, développement du port, projet gazier dans le canal du Mozambique, réseau d’eau potable… Les chantiers à venir ou promis ne manquent pas selon les candidats. Sur la piste longue de l’aéroport par exemple, un sujet remis souvent sur le tarmac, tous y sont favorables.

Lutter contre l’immigration clandestine

Vue comme la candidate anti-immigration clandestine, Estelle Youssouffa aborde ce sujet fréquemment. Elle demande de renforts à la fois matériels et humains pour endiguer les flux migratoires. Ce que proposent également les deux candidats du sud. Théophane Narayanin aborde peu la question du contrôle, préférant celle de la coopération.

Renforcer la coopération avec les Comores

Dans la lutte contre l’immigration, Estelle Youssouffa ne se montre pas favorable à une coopération avec les Comores. Elle dit même « refuser que Mayotte soit l’otage de la politique intérieure comorienne ». Si Issa Issa Abdou indique que la diplomatie a un rôle à jouer, son concurrent, Mansour Kamardine, est plus ferme sur le sujet. Théophane Narayanin privilégie une aide au développement d’infrastructures comoriennes, arguant que la santé et l’éducation poussent de nombreux Comoriens à prendre le bateau.

Mettre fin à l’insécurité

Trois candidats font de l’insécurité un thème central de leurs campagnes en demandant plus de renforts et d’outils judiciaires. Ne préférant pas s’engager sur les moyens, Théophane Narayanin promeut l’insertion par le travail pour sortir les jeunes de la délinquance.

Privilégier la formation

Mansour Kamardine, son rival Issa Issa Abdou et Théophane Narayanin encouragent le développement de formations sur l’île afin de répondre à la fois aux besoins économiques de l’île et à l’exode de jeunes Mahorais qui ne reviennent pas toujours une fois leurs diplômes en poche. Le deuxième par exemple est pour la création d’une faculté de médecine sur l’île, le département étant le moins bien doté de France.

Préserver l’environnement

C’est le parent pauvre de la campagne des législatives. Le sujet de l’environnement a été relégué souvent au second plan par les candidats mahorais. C’est une habitude quand des sujets régaliens préoccupent d’abord les électeurs. Hormis des déclarations d’intention et quelques vagues idées lancées sur l’énergie solaire, peu de mesures ont été promises ces dernières semaines.

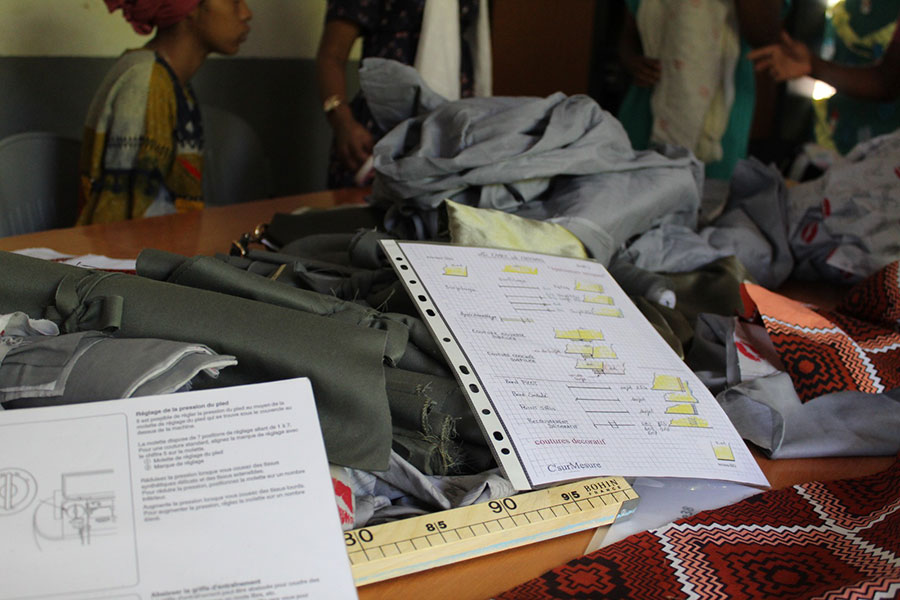

La couture comme fil conducteur vers l’insertion et l’emploi

Au sein de la maison de quartier intercommunale Dagoni La Vigie, chaque semaine les volontaires viennent apprendre les rudiments de la couture. Un atelier qui répond aux vocations de sa structure d’accueil que sont l’apprentissage et la diffusion populaire des savoir-faire artisanaux.

Aiguilles, épingles, fils, ciseaux, mètres ou encore machines à coudre, les apprentis de la maison de quartier intercommunale Dagoni La Vigie ont tout le matériel nécessaire pour se tisser un avenir radieux. Leur professeur, Mohamed Chambeni, aborde avec eux les bases de cet art ancestral. Un bon moyen pour les élèves d’obtenir par la suite un métier et s’insérer dans la société.

“Nous avons commencé cet atelier il y a trois mois”, explique Mohamed Chambeni, couturier professionnel et médiateur social. “Aujourd’hui, nous travaillons à l’élaboration de costumes pour le spectacle de fin d’année des élèves de l’école du civisme.” Entrepreneur la semaine et professeur les week-ends, il partage sa passion et ses connaissances. “J’ai d’abord été formé à la création de vêtements pour hommes avant d’apprendre à en confectionner pour les femmes”, détaille le professionnel de la mode. Ses apprentis quant à eux se plongent directement dans le grand bain. Jupes, chemises, pantalons… En quelques heures de cours, ils abordent tous les modèles et tous les styles.

Une formation aux multiples aspects

Si la couture demande dextérité et créativité, les élèves doivent également maîtriser quelques bases théoriques. “Nos élèves doivent avoir un minimum de bagages mathématiques pour faire des additions rapides et en français pour lire les fiches de cours”, expose-t-il en montrant du doigt les documents. Découper à la bonne taille, prendre les mesures sur un mannequin et créer un vêtement qui épouse parfaitement ses formes, voilà qui demande beaucoup de concentration. Dans le calme de la classe où seul résonne le bruit des machines à coudre, Fourhia sourit une étoffe à la main. “J’aime beaucoup faire cela. La couture me passionne et j’adorerais en faire mon métier”, partage l’habitante de Pamandzi. Si elle avoue n’avoir jamais touché à une machine à coudre avant de débuter cet atelier, elle n’imagine plus sa vie sans cette activité. “Ce que je préfère, c’est créer des vêtements pour moi et ma famille”, s’exclame la jeune femme.

Travail d’équipe et objectifs

D’ici le 30 juin, les couturiers de La Vigie devront réaliser pas moins de vingt costumes pour habiller les enfants des deux classes de l’école du civisme. En seulement deux heures par semaine, la tâche est ardue mais leur professeur croit en leurs capacités. “Chaque week-end, on accueille une dizaine de personnes, hommes et femmes désireux d’en apprendre davantage. Certains ne connaissaient rien de la couture avant d’intégrer ce cours et je suis très fier de leur progression”, se félicite Mohamed Chambeni. Si cette formation aborde les bases de la discipline, ici, tous espèrent pouvoir par la suite se professionnaliser en devenant salariés dans des entreprises ou en créant, pourquoi pas, leur propre enseigne.

Les Journées Européennes de l’Archéologie, c’est ce samedi à Acoua

La 9ème édition des Journées Européennes de l’Archéologie s’est tenue toute la semaine à Acoua pour les scolaires. La journée dédiée au grand public se tiendra ce samedi 18 juin dans la même commune avec une inauguration dès 9h30 par les élus. Bacs de fouilles, céramologie et perles de l’océan Indien sont notamment au programme de ce rendez-vous qui permettra au grand public de découvrir les bases de l’archéologie à Mayotte.

Qui n’a jamais rêvé lorsqu’il était enfant de devenir archéologue ? Les Journées Européennes de l’Archéologie permettent chaque année aux scolaires et au grand public de découvrir les secrets de ce métier passionnant. Pour cette année 2022, l’évènement se déroule dans la commune d’Acoua. Un choix qui ne s’est naturellement pas fait par hasard puisque c’est là qu’a été découverte la nécropole d’Antsiraka Boira, datant du XIIème siècle, qui a permis aux archéologues d’approfondir leurs connaissances du passé de l’île aux parfums.

Ces derniers y ont notamment trouvé les désormais célèbres « perles d’Acoua », stars récurrentes des ateliers dédiés à l’archéologie au Musée de Mayotte. Elles feront d’ailleurs cette année encore partie des animations permanentes qui seront menées de 9h à 11h et de 13h30 à 16h avec les bacs de fouille et l’atelier céramologie. Une exposition intitulée « l’archéologie australe » donnera également au public la possibilité d’en savoir davantage sur les principales découvertes archéologiques réalisées ces dernières années à Mayotte et dévoilera les différents métiers qui composent cette discipline.

Une conférence sur l’archéologie préventive à Mayotte

La journée sera enrichie de 11h à 12h par une conférence de Marie-Hélène Jamois sur « l’archéologie préventive à Mayotte ». Cette discipline est d’autant plus importante que, depuis 2010, le ministère de la Culture a confié la coordination et la promotion de ces journées dédiées à l’archéologie à l’institut national de recherches archéologiques préventives. Archéologue responsable de la fouille préventive de Koungou-Longoni, Marie-Hélène Jamois présentera les objectifs du tout dernier chantier de fouilles ouvert ce mardi 7 juin à Longoni. Le rectorat souhaite en effet construire un lycée des métiers et du bâtiment à cet emplacement où se trouvent les restes d’une ancienne usine sucrière.

L’équipe de l’INRAP se charge donc du dégagement des ruines enfouies afin d’en réaliser un plan par la technique de la photogrammétrie (technique pour déterminer les dimensions et volumes des objets à partir de mesures effectuées sur des photographies montrant les perspectives de ces objets). Un inventaire sera dressé et les objets les plus significatifs seront conservés. Enfin, une étude archivistique retracera l’histoire de l’usine et de ceux qui y ont travaillé. Ces données seront regroupées dans un rapport mis à disposition des habitants de Mayotte.

Pour les personnes souhaitant en savoir davantage sur les découvertes archéologiques du territoire, une offre numérique est disponible dans la revue archéologique en ligne AdlFI (Archéologie de la France-Informations). Les curieux y trouveront notamment le dernier bilan 2019-2020 du service régional de l’archéologie (SRA), les dernières découvertes faites à Dzaoudzi et un résumé de toutes celles effectuées ces dernières années sur l’île au lagon. Une mine d’or pour celles et ceux qui souhaitent plonger dans les arcanes de son passé si complexe !

Un coup de boost de 3.000 euros pour sept sportifs du collège de Koungou

« Je suis très fier de donner le top départ pour le voyage de nos jeunes en métropole », lâche avec une pointe d’émotion, Gérard Chané, le principal du collège de Koungou. Ce dimanche 19 juin, Echat, Bichara, Mayra, Nasri, Bahedja, Amine et Ben-Nayoune s’envolent pour l’Hexagone et plus particulièrement pour Montargis afin de participer au championnat de France de l’union nationale du sport scolaire (UNSS). Les élèves de 6ème et 5ème espèrent faire bonne figure dans les épreuves d’athlétisme et de handball. « Vous démontrez qu’on peut surmonter les difficultés. Vous êtes l’image vivante de la résilience. »

Un message d’espoir partagé par Louhenvelle Delalande, conseillère municipale de Koungou en charge de la scolarité. « Malgré toutes les perturbations subies ces derniers mois, ces dernières semaines, le sport est ouvert à tous et permet de réussir. » Si la municipalité soutient déjà financièrement l’association sportive tout au long de l’année, elle a décidé de la récompenser un peu plus en remettant aux collégiens un chèque de 3.000 euros ce jeudi en fin de matinée. L’occasion pour les deux accompagnateurs, Nina Béguin et Yann Lepelletier, de remettre à leurs poulains un sac personnalisé, comprenant une gourde, une paire de chaussures « pour courir vite », une casquette et un imperméable.

De quoi agrémenter la tenue sportive complète offerte par la mairie et portée par toute la troupe à la veille de ce déplacement historique. En retour, tous promettent d’envoyer quotidiennement une vidéo pour relater leurs exploits. « À Koungou, on a tout pour réussir », prévient Gérard Chané. « Et pour gagner », insiste même Louhenvelle Delalande. La balle est désormais dans le camp de Echat, Bichara, Mayra, Nasri, Bahedja, Amine et Ben-Nayoune…

Crash du vol d’Ab Aviation aux Comores : L’assureur et le propriétaire de l’avion comparaîtront le 11 Août

Ab aviation cherche à écourter le délai de deux mois prévu dans le code de procédure civile pour une assignation en garantie, afin que Fly Zanzibar qui lui avait loué l’aéronef ainsi que son assureur, Phoenix puissent être auditionnés le plutôt possible. S’agissant du référé en provision intenté par les proches des victimes, il a été renvoyé au 23 juin prochain par le juge de référé , le temps que toutes les parties échangent les écritures.

La première action intentée en justice suite au crash du vol d’Ab Aviation, survenu le 26 février dernier s’est ouverte hier devant le président du tribunal de Moroni. La compagnie, les proches des victimes ainsi que l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie(Anacm), étaient tous devant le juge ce jeudi. Cette assignation en référé enclenchée par les proches des victimes visent principalement le transporteur, à savoir Ab Aviation. Si Me Foutoum Barwan, conseillère de la compagnie dans cette affaire a confirmé avoir reçu dans un délai raisonnable l’assignation elle a révélé par ailleurs avoir demandé le report de l’audience. Elle a avancé ses raisons. » Le premier réflexe qui nous revient dans pareilles circonstances est d’assigner l’assureur et le propriétaire de l’avion « , a-t-elle expliqué, rappelant qu’Ab Aviation n’est qu’un locataire. Ainsi, la compagnie Fly zanzibar et Phoenix, respectivement propriétaire de l’avion et assureur sont attendus à Moroni le 11 août.

Deux mois

Étant localisés à Dar es Salam, Phoenix et Fly Zanzibar disposent de deux mois pour se préparer et répondre aux convocations. » Le confrère d’en face n’a pas fait d’objection. Ab aviation reconnait que la doléance des familles est légitime, mais ne dispose pas les moyens de verser les 650 millions de francs comoriens. Nous avons tous donc intérêt à ce que l’assureur soit là pour l’indemnisation se fasse. Voilà pourquoi, on a fait appel à lui et au propriétaire », a poursuivi l’avocate avant d’annoncer qu’elle comptait saisir le juge pour qu’il abrège un peu ce délai de 2 mois accordé à ces deux entités. Pour la procédure de référé dont l’audience se tenait hier, elle a été renvoyée au 23 juin prochain. Les huit familles derrière la procédure, réclament des provisions qui s’élèvent à 1 millions d’euros, qui auraient dû être versés aux proches au lendemain de l’accident pour leurs besoins. De l’argent qui revient aux 101 ayants droit, à raison de 10 000 euros par tête qui doivent visiblement s’armer de patience. Contacté hier dans l’après-midi, Me Said Mohamed Said Hassane, avocat des proches des victimes, a énuméré une des raisons évoquées par le président du tribunal pour ajourner l’audience. » Le magistrat a vérifié si tout le monde était là avant de demander à toutes les parties, notamment les avocats d’échanger les écritures et les pièces qu’ils disposent d’ici le 23. S’ il y a des démenties, elles seront examinées ce jour-là« , a clarifié, l’avocat de la partie civile qui considère que le renvoi décidé par le président était tout à fait normal.

Phase préliminaire

Selon lui, nous sommes dans les phases préliminaires d’une procédure qui pourrait nécessiter la tenue de nombreuses audiences. Pour rappel à la barre, il n’y aura pas que la compagnie Ab aviation. L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie est citée en intention forcée, en sa qualité de gendarme de l’aviation aérienne comorienne. Et hier, on a appris qu’elle sera désormais représentée par Me Azad Mzé, ancien procureur de la République sous le premier mandant d’Azali Assoumani. Notons que cette ordonnance en référé sera donc la première action en civile qui concerne le terrible crash survenu, le 26 février dernier. Ce jour-là, vers 12h40, un aéronef de la compagnie Ab aviation, en partance de l’aéroport international de Hahaya à destination de Moheli disparaissait des radars. Au total 14 personnes dont 12 passagers et 2 membres d’équipage d’origine tanzanienne ont péri en mer. Ni l’épave encore moins les corps n’ont jusqu’ à présent été retrouvés. Aucune enquête technique n’a officiellement permis de déceler les causes de cet accident qui continue de ternir l’image de la compagnie Ab aviation.

Pas moins de 700 élèves du collège de Kwalé confinés

De graves affrontements ont éclaté à l’extérieur du collège de Kwalé ce jeudi 16 juin en début d’après-midi, vers 13h45. Si ces derniers n’ont pas pris pour cible l’établissement scolaire, la direction a décidé de confiner, peu après 14h, « par précaution » les quelque 700 élèves présents dans l’enceinte, indique le recteur, Gilles Halbout. « Nous ne savons pas exactement où est l’épicentre ni les causes. »

Hasard de l’histoire, les candidats au concours de recrutement de professeurs des écoles se trouvent également sur les lieux où ils passent leurs oraux depuis ce mercredi. « Ils ont été relocalisés à l’extrémité la plus éloignée des gaz lacrymogènes », poursuit le responsable de l’académie. Selon nos informations, la tension semble baisser légèrement, mais les forces de l’ordre déployées sur place et le rectorat restent vigilants pour sécuriser au maximum la sortie des collégiens.

Plan de reprise Covid-19 : un budget de 4.545.000 euros pour soutenir la reprise de l’activité économique

Une réunion de restitution du bilan intermédiaire du plan de reprise des activités économiques mis en place durant la crise liée au Covid-19 a eu lieu ce mercredi 15 juin, organisée par le conseil départemental à travers la direction du développement économique et de l’innovation (DDEI) dans les locaux de l’agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte (AaDTM), en présence notamment de la 5ème vice-présidente chargée du développement économique et de la coopération décentralisée, Bibi Chanfi, des structures pilotes et acteurs ayant contribué à la mise en place du plan.

L’objet de ce point d’étape était avant tout de permettre aux acteurs de mesurer l’impact des actions engagées par le Département pour contrer les effets de la crise sanitaire sur le monde économique. Un programme d’une telle ampleur exige effectivement un retour d’expérience, qui commence dès à présent par la mesure du résultat des actions. Le plan de reprise agit principalement pour le tourisme, via des chèques consommation, l’exonération de loyers dans les concessions du département (plaisance et marché), la prise en charge de loyers de mars à décembre 2020 pour des entreprises installées à l’aéroport, le soutien à l’économie sociale et solidaire (ESS) par l’aide aux investissements productifs et à l’acquisition du kit hygiène et sécurité contre le Covid-19, l’aide à la consolidation des emplois salariés, le soutien aux petits commerces, avec la mesure phare du « Douka 2.0 » (accompagnement à la modernisation de 250 petits commerces en 2020 et 2021), la mise en place d’une cellule administrative et comptable et l’aide aux pêcheurs (bons de glace).

Au total, le conseil départemental a engagé un budget de 4.545.000 euros pour soutenir la reprise de l’activité économique à partir d’octobre 2020. 100.000 euros ont été consacrés au secteur de la pêche, 160.000 euros pour le BTP, 1.470.000 euros pour le commerce, 2.515.000 euros pour le tourisme et 300.000 euros pour l’économie sociale et solidaire. La restitution finale de ce plan de reprise Covid-19 aura lieu en 2023.

Des réductions allant jusqu’à 100 euros par enfant avec Corsair

Depuis le 15 juin et jusqu’au 3 juillet, Corsair propose des réductions de 100 ou de 50 euros par enfant, aux familles qui voyagent avec la compagnie aérienne. Une bonne opportunité pour assouvir ses envies d’ailleurs : https://www.flycorsair.com/fr/offre-famille. Ainsi pour tout achat d’un vol aller-retour dans une destination Corsair (métropole, Antilles, océan Indien, Canada, Afrique), une réduction de 100 euros est appliquée sur le billet des enfants/jeunes (l’offre est accessible aux passagers enfants uniquement s’ils voyagent avec au moins un adulte), âgés entre 2 et 25 ans. La réduction est de 50 euros pour l’achat d’un aller simple. Une famille réservant un vol aller-retour avec deux enfants bénéficiera ainsi d’une réduction de 200 euros sur son voyage. Une opportunité de décoller en bonne compagnie et de bien commencer les vacances.

Athlétisme : les collégiens de Passamaïnty terminent 3ème aux championnats de France UNSS

Les minimes garçons de l’association sportive du collège de Passamaïnty ont remporté la médaille de bronze aux championnats de France UNSS (union nationale du sport scolaire) du relais 4×60 mètres qui se sont tenus les 13 et 14 juin derniers à Bourges. Anlly Moudhuir Eddine, Belmojndjide Latuf, Fahalou Hamidou et Anliyaou Loutoufi se sont hissés sur la troisième marche du podium en 28’’24, quatre centièmes devant le collège de Toulouse. Cela faisait quatorze ans qu’une équipe mahoraise n’avait réalisé un tel exploit. Les minimes filles n’ont pas non plus démérité et se sont classés 14ème sur 26 équipes engagées. Les athlètes seront reçus ce jeudi à 7h15 à l’aéroport de Dzaoudzi.

Des activités sportives dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie au travail

Initiée en 2003 par l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), la semaine pour la qualité de vie au travail offre chaque année un temps privilégié pour sensibiliser le plus grand nombre à ces enjeux. La première édition de cet événement au sein de l’agence régionale de santé se tiendra du 20 au 24 juin prochain, et aura pour thème “Sport et cohésion d’équipe”.

Pendant une semaine, plusieurs activités seront proposées aux agents de l’ARS gratuitement, telles que la marche, la boxe, le foot, le pilate, le volleyball ou encore le fitness. Cet évènement se déroulera en partenariat avec le comité régional olympique et sportif de Mayotte.

L’association Kaza donne une seconde vie aux ordinateurs

Engagée dans l’animation de proximité et la médiation numérique depuis plusieurs années, Kaza va lancer un atelier et chantier d’insertion numérique le mois prochain. Un nouveau défi pour l’association et une première pour le territoire de Mayotte. Au travers de son ACI, la structure va collecter auprès de partenaires publics et privés ou de particuliers, du matériel informatique usagé. Celui-ci est par la suite acheminé dans ses ateliers à Barakani, où il sera reconditionné et contrôlé avant d’être mis en vente à des prix accessibles aux professionnels comme aux particuliers.

Cette organisation s’appuie sur l’embauche de six jeunes demandeurs d’emploi qui seront accompagnés vers le monde du travail grâce à un encadrement technique spécifique. Ils apprendront à collecter, conditionner, contrôler et vendre du matériel informatique usagé. Cette démarche vertueuse de valorisation par le réemploi portée par Kaza répond de manière opérationnelle aux valeurs fortes du développement durable. Elle participe ainsi concrètement à la promotion de l’économie circulaire (collecte, valorisation et redistribution de déchets).

En allongeant sa durée de vie de quatre à huit ans, un ordinateur reconditionné équivaut à 473 kg de CO2 économisés ainsi que 3.500 litres d’eau et d’autres minerais précieux. Pourtant, 80% des équipements informatiques qui quittent une entreprise peuvent être réutilisés et pas seulement recyclés, et 1.000 ordinateurs réemployés permettent la pérennisation d’un emploi.

Donnez votre avis sur le plan climat climat air énergie territorial de la communauté de communes du Sud

Conformément aux dispositions de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la communauté de communes du Sud de Mayotte, établissement public de coopération intercommunale de plus de 30.898 habitants regroupant quatre communes (Bandrélé, Chirongui, Kani-Kéli, Boueni) s’est engagé dans l’élaboration de son plan climat air énergie territorial (PCAET), depuis le 13 novembre 2018.

Le PCAET est soumis à « évaluation environnementale » et donc à « consultation du public » durant la période du 21 juin au 21 juillet 2022. Le dossier comprend le diagnostic territorial air-énergie-climat, la stratégie territoriale et plan d’action, les fiches actions (70 actions au total sur six ans), l’évaluation environnementale stratégique, le résumé non technique, l’avis du CDM et l’avis de l’autorité environnementale. Le principal objectif est de recueillir les observations des citoyens et des organismes du territoire sur les différentes composantes du projet de planification stratégique afin d’enrichir les actions à mettre en œuvre dans les six ans avenir.

Vous pouvez ainsi donner votre avis sur le site internet de la communauté de Ccommunes du Sud (www.ccsud.yt), sur la page Facebook ccsud.mayotte, par mail à environnement@ccsud.yt, sur le registre des avis mis en place dans les différentes communes membres (Bandrélé, Chirongui, Boueni, Kani-Kéli..) et à la CCSud , durant les horaires habituels d’ouverture, mais aussi sur le lien

Deux jeunes filles kidnappées et violées dans un quartier de M’Tsapéré

Ces deux dernières semaines, l’inquiétude gagne Bonovo, le quartier sur les hauteurs de M’Tsapéré. Les habitants ont appris récemment que deux très jeunes filles ont été emmenées au milieu de la nuit et violées. Le dernier fait date de dimanche à lundi et concerne une victime âgée de 8 ans. Son père raconte.

Bonovo, ce morceau excentré de M’Tsapéré où vit une forte communauté comorienne, n’est plus tranquille depuis que deux jeunes filles ont été enlevées dernièrement. Dans la nuit de dimanche à lundi, le père de la dernière victime raconte qu’il a été appelé au milieu de la nuit. « Mon ex-femme m’a dit de venir vers 2h du matin », se remémore Yasser*, 37 ans, qui habite aux Hauts-Vallons. Plus tôt, la maison qui se situe dans la partie haute du quartier a été visitée par un homme. Après avoir cassé le verrou, celui-ci est entré dans le salon où dormait la fillette de 8 ans. « Il lui a mis une cagoule, puis l’a conduit à pied jusqu’à un cimetière situé plus bas », continue le père, qui semble contenir sa colère. Sous la menace d’un couteau, « elle n’a pas pu bouger ». Une fois l’acte terminé, le violeur est remonté avec la jeune fille chez elle. Si la grande sœur a aperçu l’intrus, elle n’a pas pu donner l’alerte à cause de l’arme blanche qu’il détenait entre ses mains. Ce n’est qu’une fois parti que les filles ont pu prévenir leur mère. « Elle n’a pas compris sur le coup, il y avait des feuilles mortes dans les cheveux de sa fille. Elle a soulevé sa jupe et a vu le sang couler », détaille le père de famille.

« L’affaire qui préoccupe le plus le commissariat »

Depuis les faits, la fille de Yasser est mutique. Il affirme qu’elle et sa mère sont désormais dans le sud. « Ça ne donne pas envie de rester à Mayotte. Tu es chez toi et il t’arrive ce genre de choses, tu ne peux plus dormir tranquille », dit-il d’un air désabusé. Son état d’esprit colle avec le reste du quartier, choqué par ce qu’il s’est passé, surtout qu’un autre viol a été commis sur une deuxième fille, quelques jours auparavant. Un jeune homme rencontré lors du douâa de mercredi (voir ci-dessous) et voisin de la deuxième victime âgée de 9 ans décrit un déroulement semblable vers « 3h ou 4h du matin ». « La mère encore endormie a cru que c’était un animal qui bougeait devant la porte », raconte-il. « La jeune fille a été emmenée par une ou deux personnes », selon lui. Après le viol qui s’est déroulé également au cimetière, la victime a été ramenée « dans sa maison ou devant chez elle ».

Du côté des policiers de Mamoudzou, cette affaire est « celle qui préoccupe le plus le commissariat ». Le mode opératoire n’est, en outre, pas étranger à des événements similaires survenus « sur plusieurs années ».

*Le prénom a été modifié.

Les riverains réunis dans la prière

La communauté s’est réunie, mardi après-midi, pour discuter de ces faits et de la violence en général dans le quartier. « On est traumatisé. Et il n’y a pas que les petits enfants qui sont les victimes de violences ces derniers temps, il y a aussi des mamans », évoque Ismaël, un père de famille 28 ans. Ce mercredi, dans l’après-midi, les hommes se sont réunis à la mosquée. Ils sont ensuite remontés dans le quartier pour un douâa, en compagnie des femmes et des enfants cette fois. Une centaine de personnes du quartier étaient présentes. « Quand je vois tout le monde communier aujourd’hui, c’est obligé, il va se passer un truc pour ceux qui ont fait ça », estime le jeune homme qui attend une action divine pour ce quartier isolé.

Raïchane Saïd, nouvelle dauphine du Kuburu Fashion Awards au Bénin

Originaire de Dembéni et salariée de l’association Niora Za Messo, Raïchane Saïd a participé au Kurubu Fashion Awards, les 10 et 11 juin derniers, au cours duquel elle a fini en deuxième position. Grâce à ce festival international de mode, la jeune de femme de 21 ans a remporté un contrat d’une année avec le styliste béninois Halil Abdoulaye.

C’est le genre d’annonce qui donne le sourire : Raïchane Saïd est la nouvelle dauphine du Kuburu Fashion Awards. Un festival international de mode organisé les 10 et 11 juin derniers au Bénin et destiné à promouvoir les mannequins de demain d’une dizaine de pays d’Afrique (Tchad, Togo, Burkina Faso, Cameroun, etc.) et leurs talents stylistiques. Un résultat d’autant plus incroyable pour Mayotte, qu’il s’agissait de la première participation à ce concours de beauté international ! « Nous avons défendu nos origines africaines auprès des organisateurs », rembobine Mariame Hassani, la présidente de Niora Za Messo, qui a mené les pourparlers dès octobre et qui a vu ses efforts payer le mois dernier lors de l’élection de Mister Europe.

Une fois l’aval obtenu, l’association engagée dans l’événementiel et l’insertion jette tout naturellement son dévolu sur son employée en charge des partenariats et des sponsorings. « Depuis très longtemps, elle aime le mannequinat alors quand nous avons eu l’occasion d’y prendre part, nous nous sommes dépêchés pour réaliser son rêve », retrace la première Miss Mayotte. Habillée avec des tenues traditionnelles conçues par Maïssa Couture, un atelier basé à M’Tsapéré, et forte de son expérience accumulée lors de précédents défilés, la jeune femme de 21 ans éblouit l’auditoire au cours de ces deux jours. Mieux encore, le département voit à cette occasion sa gastronomie et ses sites incontournables mis en lumière dans une brochure touristique.

Faire profiter de ce rayonnement

Une double victoire selon Mariame Hassani qui espère surfer sur cette « très belle prestation » pour mener à bien de futures collaborations avec le Bénin. Son souhait ? « Que nos jeunes puissent bénéficier d’une formation dans le mannequinat, la mode et le stylisme… » Pour cela, elle peut compter sur le soutien de la municipalité de Mamoudzou, présente lors du show, pour notamment tisser des liens avec le pays hôte.

De son côté, Raïchane Saïd poursuit son petit bonhomme de chemin, dans l’espoir de se professionnaliser à terme dans le milieu. Première étape avec la signature d’un contrat d’un an avec le célèbre béninois Halil Abdoulaye. « Elle sera amenée à participer à des shootings photos et à défiler pour de grands stylistes lors de Fashion Week en Afrique », se réjouit sa mentore. Partie sans aucune appréhension, la Mahoraise originaire de Dembéni revient couronnée d’une deuxième place, derrière la représentante du Togo, où elle se rendra d’ailleurs très prochainement pour une représentation. Et ainsi toucher un peu plus du doigt son objectif de toujours !

Un père et son fils condamnés pour des vols de moteurs de bateaux

Trente et vingt-quatre mois de prison ferme pour vol aggravé, voici les peines prononcées à l’égard des Haïridine, jugés responsables de onze vols de moteurs de bateaux à eux deux sur le territoire mahorais. C’est le résultat d’une enquête de plusieurs mois menée conjointement par la gendarmerie maritime en cosaisine avec la section de recherche de Mamoudzou, la police nationale et les propriétaires de bateaux.

Jugées le 15 juin au tribunal judiciaire de Mamoudzou, deux des cinq personnes interpellées lors de l’enquête, ont été accusées de faire partie d’un réseau de moteurs de bateaux volés. Soibaha Haïridine est l’un d’entre eux. Déjà connu des services de police pour des trafics illicites sur le domaine maritime, il a été condamné à trente mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, pour vol aggravé de huit moteurs de bateaux. Son fils Zakidine Haïridine a quant à lui écopé d’une peine de 24 mois de prison pour trois faits similaires. Constituées en partie civile, les victimes de ces pirates des temps moderne, obtiendront quant à eux un dédommagement pour les préjudices matériels et moraux.

Typologie d’un mode opératoire

Entre janvier 2021 et mai 2022, 48 vols de moteurs ont été recensés sur l’ensemble du territoire mahorais. Mode opératoire, acteurs, complices ou encore choix des cibles, les investigations ont permis de remonter jusqu’à la source de ces vols et de mettre derrière les barreaux les têtes pensantes de ce trafic bien rodé. Mais alors quelles méthodes les voleurs ont-ils employé pour dépouiller impunément pendant plus d’un an des dizaines de navires de pêche et de plaisance de leurs moteurs ?

Tandis que la gendarmerie maritime reçoit chaque semaine des signalements de moteurs volés, impossible de savoir qui et comment ceux-ci disparaissent. Malédiction, djinns mangeurs d’hélices ? L’histoire aurait été plus romanesque, mais ces appareils se retrouvent bel et bien subtilisés par des malfaiteurs. Et ce sont principalement des modèles Yamaha quatre temps de 50 à 150 chevaux, des moteurs hors-bord qui arment habituellement des navires de plaisanciers. Ces cibles privilégiées empêchent d’ailleurs les propriétaires d’assurer leurs bateaux.

Une connaissance fine du terrain

Au cours de leurs opérations, les pillards nagent jusqu’à leur cible, la décrochent, allument le moteur grâce au faisceau électrique et la font transiter jusqu’à la mangrove d’Ironi Bé. Là, à l’abri des regards, ils démontent l’appareil et laissent le bateau à la dérive. La recrudescence de ces vols a amené une équipe de huit personnes à s’organiser pour y mettre fin. “Nous avons remarqué que les voleurs agissaient dans l’obscurité et à marée basse”, explique Mike, policier et propriétaire d’un bateau en Petite-Terre. Il s’est constitué partie civile lors du procès. “D’octobre 2021 à mai 2022, nous nous sommes relayés pour surveiller les bateaux”, détaille Mike. Un travail fastidieux qui a porté ses fruits, excepté pour le vol fatidique de la nuit du 10 au 11 novembre 2021.

“Deux bateaux semi-rigides avaient été volés. Je suis rentré chez moi et j’ai dit à ma femme : “le prochain c’est le nôtre.”” Quelques heures après, en lien avec ses collègues de la police et de la gendarmerie maritime, le propriétaire de bateau est informé que des hommes ont été vus en train d’emporter le sien. Si l’arrestation a échoué, ce flagrant délit a néanmoins été d’une aide considérable pour les enquêteurs. “Les techniciens d’identification ont été sollicités et ont pu relever les empreintes digitales et l’ADN des voleurs qui ont pris la fuite”, argumente le policier. Avantagés sur le terrain, les malfaiteurs et leurs méthodes étaient désormais percés à jour. Les forces de l’ordre ont alors déployé les moyens nécessaires pour endiguer ce phénomène.

Revendus 1.500 à 2.000 euros à Madagascar et Anjouan

Pendant près de deux ans, les enquêteurs ont recherché des preuves et ramené des carcasses de bateaux. La gendarmerie maritime a également adapté ses surveillances aux modes opératoires des voleurs et ainsi contré leur réseau. Ce travail de fond qui a dirigé les investigations vers Ironi Bé et Mtsapéré. Volés sur des corps-morts des ports de Dzaoudzi et de Mamoudzou, les moteurs valant une dizaine de milliers d’euros pour certains étaient revendus sur commande à Anjouan ou Madagascar autour de 1.500 à 2.000 euros. Fauchés sur des bateaux de plaisance, ils prenaient ensuite la mer à bord de kwassa-kwassa avant de rejoindre leurs nouveaux propriétaires.

Pour les débusquer, la gendarmerie maritime, les plaisanciers, le Groupe d’intervention de la gendarmerie maritime ont travaillé conjointement. Au vu de l’ampleur du dossier, l’appui de la section de recherche de Mamoudzou a été d’une aide précieuse durant les gardes à vue. “Notre but était de stopper cette cavale de bateaux qui était préjudiciable pour tous et empêchait les plaisanciers de dormir”, commente Mike.

Si, aujourd’hui, les vols ont considérablement ralenti, une enquête reste en cours afin de déterminer si une autre bande n’agit pas en parallèle de celle venant de tomber.

Avec le départ de son PDG Marie-Joseph Malé, une page se tourne chez Air Austral

Le président directeur général d’Air Austral, Marie-Joseph Malé a quitté son poste, ce mardi 14 juin 2022, à l’issue du conseil d’administration tenu le même jour. Dans un courrier adressé à ses « anciens » collaborateurs, il revient sur le chemin parcouru au cours de ses dix dernières années, mais aussi sur le devenir de la compagnie aérienne réunionnaise.

Arrivé chez Air Austral le 20 avril 2012 pour accompagner le redressement de la compagnie aérienne, Marie-Joseph Malé a tiré sa révérence ce mardi 14 juin à la suite d’un ultime conseil d’administration. Dans un courrier adressé le jour-même à ses désormais ex-collaborateurs, le président directeur général a annoncé son départ : « Aujourd’hui, c’est une page particulière de ma vie qui se tourne. »

Une décennie caractérisée par quelques zones de turbulence, à l’instar du business plan établi et mis en œuvre dès ses premiers jours et de la nécessaire transformation en profondeur pour faire face à la concurrence low cost. « Nous avons développé [nos] filiales, consolidé [nos] positions dans la zone, à Mayotte en particulier, montré au monde entier que nous étions capables d’intégrer à notre flotte des appareils que même la compagnie nationale ne traitait pas encore. Surtout et c’est sans doute ce qui me restera le plus, nous avons sublimé toutes ces compétences internes pour faire de chacun de vous un véritable expert de son métier, responsabilisé sur ses objectifs. »

Joseph Bréma, PDG par intérim

Mais visiblement, la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques auront eu raison de Marie-Joseph Malé. En difficulté financière, la compagnie aérienne n’avait plus que jusqu’à la fin du mois pour présenter un plan de restructuration. Et l’offre d’un groupement d’investisseurs réunionnais déposée et commentée au comité interministériel de restructuration industrielle ce lundi 13 juin coïncide avec ce départ, que l’on pourrait assurément cataloguer de « forcé ».

Quoiqu’il en soit, l’ancien PDG s’en va « rasséréné et confiant quant au futur de l’entreprise ». Dans l’attente de la prise de fonction de la nouvelle gouvernance, il laisse sa place à Joseph Bréma, le directeur général délégué en charge des affaires économiques et financières. « Je [le] laisse prendre la relève, assurer la transition et apporter toute son assistance aux futurs actionnaires durant cette phase cruciale », a-t-il exposé dans un communiqué officiel publié par la compagnie. À n’en pas douter, Air Austral entre dans une nouvelle ère. Reste à savoir si celle-ci aura des répercussions sur le prix des billets d’avion et sur la stratégie mahoraise.

Bac de philo 2022 : les notions d’art, de liberté et de justice font chauffer les neurones des lycéens

Ce mercredi 15 juin de 8h à 12h, les lycéens des filières générales et technologiques ont planché sur l’épreuve de philosophie du baccalauréat. Le recteur Gilles Halbout s’est rendu au lycée Younoussa Bamana pour inaugurer l’évènement avant de laisser les élèves se concentrer sur les notions d’art, de liberté ou de justice, les grandes questions philosophiques tombées cette année.

« La liberté consiste-elle à n’obéir à personne ? » ou « Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ? ». Voilà les deux sujets de dissertation proposés au choix aux élèves des filières technologiques avec l’explication d’un texte issu de l’Encyclopédie de Denis Diderot. Pour ceux des filières générales, il fallait avoir potassé Antoine-Augustin Cournot, l’auteur d’un « Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique ». Son extrait est tombé au commentaire de l’épreuve sous la forme suivante : « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? » ou « Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ? ».

De grandes questions somme toute assez classiques dans le domaine philosophique, mais sur lesquelles une certaine subtilité de réflexion et la connaissance des thèses des principaux auteurs qui ont travaillé sur ces questions étaient naturellement de mise. Coefficient 4 pour les filières technologiques et 8 pour les filières générales, la philosophie reste une matière importante pour décrocher son baccalauréat.

La peur et l’angoisse du grand oral

Si traditionnellement, cette matière était tant redoutée par les élèves, c’est moins vrai aujourd’hui… « L’épreuve de philo s’est bien passée, moi j’ai surtout peur pour le grand oral », nous confie Kaambi, un jeune homme âgé de 19 ans, rencontré devant le lycée Younoussa Bamana peu avant midi. Serein, il affirme même que la dissertation était « facile ». Un point de vue que ne partage pas Yasmina, qui n’a pas réussi à aller au bout de son explication de texte tant elle l’a trouvée difficile d’accès. Elle rejoint toutefois son camarade sur la suite. « C’est vrai que je suis encore plus anxieuse pour le grand oral », confirme-t-elle. Issu d’une réforme récente, cette épreuve vise à évaluer les connaissances des élèves, mais surtout leur maîtrise de la prise de parole devant un jury, un exercice difficile pour les timides et pour ceux dont la connaissance du français reste fragile.

En filière technologique, c’est le sujet sur la liberté qui a été le plus plébiscité par les lycéens. Notion de philosophie classique, elle est souvent bien travaillée au cours de l’année par les professeurs et séduit les Terminales qui, à peine sortis de l’adolescence, sont souvent travaillés par cette question. En filière générale, la notion de justice a davantage convaincu que la dissertation sur l’art. Quoi qu’il en soit, les neurones des uns et des autres ont chauffé durant ces quatre heures de réflexion sur ces grands sujets universels !

Chirongui : un homme de 38 ans blessé dans un accident de scooter

Vers midi, ce mardi, une collision s’est produite sur la commune de Chirongui entre un scooter et une voiture. L’accident s’est produit dans le centre du village. Le conducteur du scooter, âgé de 38 ans, a été légèrement blessé. Il a été conduit à l’hôpital pour des examens