Dans le cadre du second tour des élections législatives du 19 juin 2022, le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, rappelle aux candidats qu’ils peuvent lui communiquer, au plus tard le jeudi 16 juin 2022 à 18h, les noms de leurs délégués à raison d’un titulaire et d’un suppléant par bureau de vote. Seule condition : ils doivent être électeurs du département. Pour justifier cette qualité, ils devront présenter leur carte d’électeur ou produire une attestation d’inscription sur une liste électorale d’une commune du département ou de la collectivité (art. R. 47).

Cérémonie républicaine en l’honneur des lauréats académiques des concours scolaires nationaux

Vendredi 10 juin, une cérémonie républicaine en l’honneur des lauréats académiques des concours nationaux de la résistance et de la déportation (CNRD) et de la flamme de l’égalité, était organisée au lycée des Lumières en présence du recteur, Gilles Halbout.

Axe fort du projet académique de Mayotte, les concours scolaires permettent par un travail d’histoire et de mémoire d’incarner l’engagement autour d’une culture civique commune. Les différents projets tissent un socle de valeurs, de savoirs et de pratiques qui conduisent les élèves à se construire en tant que citoyen.

Le concours national de la résistance et de la déportation a été créé en 1961 par Lucien Paye, ministre de l’Éducation nationale, à la suite d’initiatives d’anciens résistants et déportés. Il a pour objectif de perpétuer chez les jeunes la mémoire de la résistance et de la déportation afin de leur permettre de s’en inspirer en s’appuyant sur les leçons historiques et civiques que leur apporte l’école. Pour l’année scolaire 2021-2022, le thème retenu était « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945) ». Comme chaque année, l’académie de Mayotte fût particulièrement mobilisée sur ce concours. Des élèves de cinq établissements ont été récompensées dans les différentes catégories pour leur travail de mémoire (Lycée de Dembéni, Lycée des lumières, collège de Dembéni, collège de Labattoir et collège de Kwalé).

Le concours de la flamme de l’égalité est organisé par le ministère de l’Éducation nationale, le ministère des Outre-mer, le comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage, avec le soutien de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Il est ouvert aux élèves des écoles élémentaires ainsi que des établissements d’enseignement du second degré, publics et privés. Dans l’académie de Mayotte, cette édition a amené des élèves de cinq établissements des collèges de Bouéni et de K1 à participer au concours.

Après avoir travaillé sur les musiques et danses de l’esclavage, des élèves de 4ème de Bouéni ont composé une chanson : « Oussikitifou wa mrumwa boure » (L’amertume de l’esclave). Dans cette chanson, les élèves y ont décrit la période de l’esclavage à Mayotte.

Un clip–vidéo intitulé « La brûlure des ancêtres » présentant l’esclavage d’hier et d’aujourd’hui à partir des archives départementales de Mayotte a été réalisé par des élèves de K1 et a reçu le prix spécial du jury.

Des élèves du collège de M’Gombani ont remporté le premier prix du concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine de la fédération « Patrimoine-Environnement » tandis que d’autres des classes défense du collège Boueni M Titi et du collège K2 ont reçu le 2ème prix du rallye citoyen de La Réunion.

Ouverture de permanences de services administratifs à la MJC de M’Tsamoudou

Le maire de Bandrélé, Ali Moussa Moussa Ben, informe ses administrés et plus particulièrement ceux des villages de M’tsamoudou et de Dapani qu’un certain nombre de permanences de services administratifs sont désormais opérationnels à la MJC de M’tsamoudou, notamment la plateforme numérique (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h45), l’état civil (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h45), les affaires scolaires (le mardi de 8h à 12h), le centre communal d’action sociale (assistante sociale et conseillère en économie sociale et familiale le mercredi de 7h30 à 12h), la Croix Rouge (colis alimentaires le mercredi de 7h30 à 12h), la bibliothèque (le mardi de 9h à 16h, le mercredi de 9h à 17h, le jeudi de 13h à 17h, et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h). Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 06.39.67.73.71.

Soula Said-Souffou vote Issa Issa Abdou

Le comité de soutien de Soula Said-Souffou, ancien candidat à la députation dans la deuxième circonscription de Mayotte, a décidé d’apporter son soutien à la candidature d’Issa Issa Abdou et de Moizari Ahamada, investis par le MDM dans le cadre du deuxième tour des législatives.

Cet appui non négligeable intervient dans le cadre d’un accord global de gouvernance qui se traduira notamment par l’organisation d’un congrès extraordinaire de refondation du MDM qui aura lieu début juillet pour redonner un nouveau souffle au projet de développement de Mayotte.

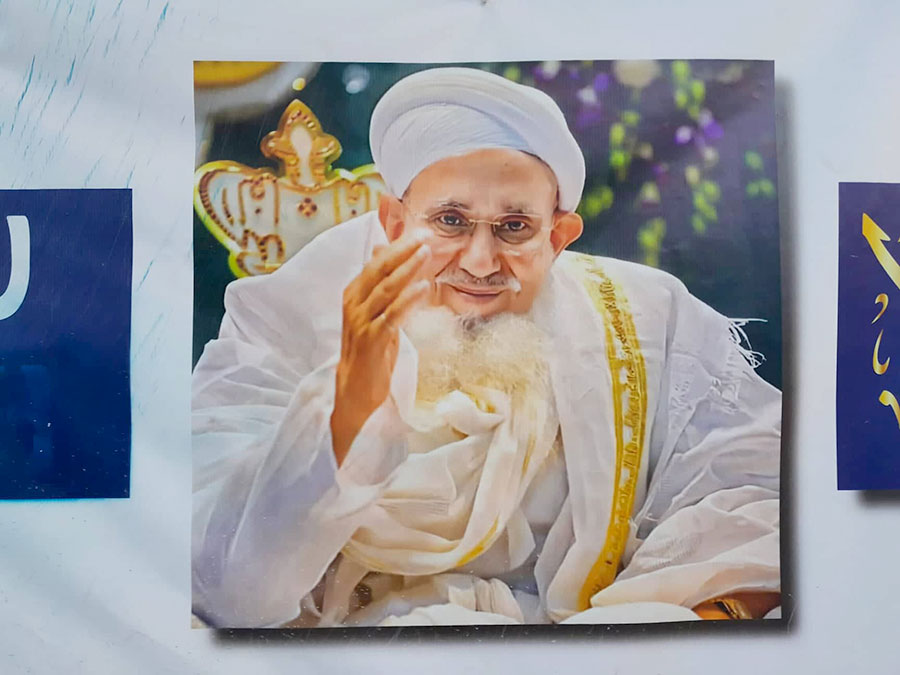

Religion : le « pape » des Dawoodi Bohras en visite à Mayotte

Le chef spirituel de la communauté musulmane des Dawoodi Bohras est actuellement en visite sur l’île aux parfums. Venu spécialement de la ville indienne de Bombay pour honorer les fidèles de sa présence, le Dr Syedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin, 53ème de sa lignée, a participé ce mardi soir à la prière de 18h à la « mosquée des Indiens », située à Kawéni en face du centre Kinga.

La venue du Dr Syedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin est un véritable évènement pour la communauté musulmane des Dawoodi Bohras. « C’est l’équivalent du pape pour nous », glisse l’un des nombreux fidèles présents ce mardi soir à la « mosquée des Indiens » de Kawéni. Tout comme les catholiques pour le pape, les fidèles le nomment d’ailleurs « your holiness », soit « sa sainteté » en français. Dès 16h30, une foule de personnes se pressait sur le parvis et à l’intérieur du bâtiment. Les femmes, revêtues de leur vêtement caractéristique aux allures de « chaperon » étaient tout aussi présentes que les hommes en djellabah blanche et kofia. Si la communauté ne compte que 250 personnes à Mayotte, les fidèles de tout l’océan Indien se sont rendus à Mayotte pour l’occasion. « Lorsque sa sainteté se déplace dans l’océan Indien, nous allons automatiquement à sa rencontre », explique Moustapha, l’un des croyants rencontrés sur le parvis de la mosquée.

Une communauté originaire d’Inde

Les Dawoodi Bohras forment une branche de l’islam chiite ismaélien. Sur environ 1,5 millions, 85% membres de cette communauté sont basés en Inde. Les 15% restants sont disséminés un peu partout dans le monde et notamment une bonne partie dans l’océan Indien. A Mayotte, de nombreux chefs d’entreprise d’origine indienne en font partie. C’est d’ailleurs Moïse Issoufali, patron de l’agence de voyage bien connue du même nom, qui a organisé la visite du chef spirituel sur l’île aux parfums. A la mosquée, ce mardi, il y avait également des membres du magasin de scooter Akxion Cycles ou le patron de l’imprimerie Kaprim.

Arrivé ce lundi sur le territoire, Dr Syedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin poursuivra sa visite avant de retourner en Inde. C’est la deuxième fois qu’il rend visite aux fidèles mahorais dont l’émotion ce mardi à la mosquée de Kaweni était palpable. A l’entrée du bâtiment, il a été accueilli par une foule venue demander sa bénédiction. Il a ensuite dirigé la prière de 18h, avant de participer à une fête en son honneur. Jusqu’à son départ ce jeudi, il partagera son temps entre Grande-Terre et Petite-Terre où réside une grande partie de la communauté Dawoodi Bohras.

Une bétonnière se renverse au rond-point de Tsararano

Il a fallu quelques heures pour dégager le camion qui transporte du béton, ce mardi en fin de matinée. Alors qu’il arrivait par la route de Mamoudzou, celui-ci s’est retourné sur le côté en prenant le rond-point de Tsararano vers 11h. Il se dirigeait initialement vers Dembéni. Si un premier camion-grue est arrivé rapidement sur place, un autre acheminé depuis Kawéni a été nécessaire pour remettre la bétonnière pleine sur ses roues.

Légèrement blessé aux jambes, le jeune chauffeur du poids-lourd a été pris en charge par les pompiers, puis transporté jusqu’à l’hôpital de Mamoudzou. En attendant que l’opération de relevage arrive à son terme, les policiers municipaux ont assuré la circulation en alternance autour du giratoire.

Citoyenneté : 61 volontaires lycéens en séjour de cohésion du service national universel

Depuis le dimanche 12 juin, 61 volontaires scolarisés au lycée sont en séjour de cohésion du service national universel au sein de l’établissement de Tsararano. Au programme des douze jours : des activités articulées autour de six modules et de sept thématiques pour leur permettre de devenir des citoyens exemplaires.

« C’est un bel exemple que vous montrez et un beau message que vous passez. » Quelques secondes après la levée des couleurs, à 7h30 pétantes, le recteur Gilles Halbout félicite les 61 volontaires en séjour de cohésion du service national universel. Depuis dimanche dernier, ils vivent ensemble dans six maisonnées en plein cœur du lycée de Tsararano. Douze jours intensifs réglés comme du papier à musique qui débutent dès 5h45 et qui s’éternisent jusqu’à 21h, après un ultime temps de démocratie.

Au menu de cette immersion grandeur nature : des activités articulées autour de six modules (éducation à la sécurité routière ; promotion de la santé ; autodéfense ; point d’étapes compétences, orientation découverte des métiers ; journée défense et mémoire ; sécurité intérieure), mais aussi autour de sept thématiques (activités physiques, sportives et de cohésion ; autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits ; citoyenneté et institutions nationales et européennes ; culture et patrimoine ; découverte de l’engagement ; défense, sécurité et résilience nationales : développement durable et transition écologique). Un programme, « primordial pour l’engagement républicain, pour le territoire et pour vous-mêmes », insiste le responsable de l’académie, rendu possible grâce à la disponibilité de prestataires associatifs divers et variés.

« Vous construire » et « vous connaître »

À travers cette aventure humaine, l’idée consiste à rappeler que la République française « est démocratique, laïque, indivisible et sociable » et « n’est pas seulement un passeport ». En effet, Gilles Halbout explique qu’elle a pour objectif de faire cohabiter et de partager un certain nombre « de valeurs et de principes » tels que la liberté, l’égalité et la fraternité. L’autre intérêt se résume à un développement plus personnel des 61 volontaires. « Vous allez vous construire et prendre votre place dans notre société. J’espère que vous allez apprendre à vous connaître, vous et vos limites, mais aussi l’autre », évoque le représentant de l’Éducation nationale sur le territoire. Ainsi, il pousse ces lycéens à en profiter « pour mener cette réflexion sur la manière avec laquelle vous allez appréhender le monde qui vous entoure, loin de vos parents et de vos familles ».

Attentifs et droits comme des « i », Isma, Asna, Nassim, El-Yamine et consorts boivent ces paroles bienveillantes et d’avenir. « Cet uniforme fait de vous des citoyens libérés de tous les aprioris. » Et c’est sur cette dernière image que l’ensemble de la troupe se divise en deux groupes : l’un prend la direction de la plage d’Iloni pour une session de PMT (palme, masque et tuba) et d’hip hop, l’autre se dirige vers l’intérieur de l’établissement scolaire pour une séance d’escalade. Ne leur reste plus qu’à apprécier ce SNU jusqu’au 24 juin prochain, synonyme de fin de séjour. Avant d’entamer une mission d’intérêt général d’une durée de 84 heures dans le but de devenir une véritable référence et une source de motivation pour autrui !

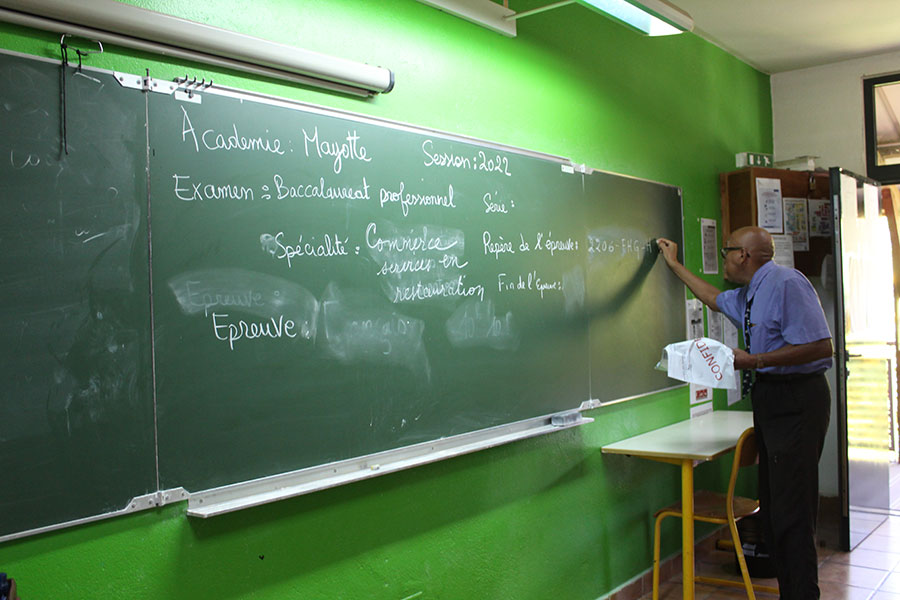

Top départ pour les baccalauréats professionnels

Dans les starting-blocks pour les premières épreuves de leur baccalauréat, mardi 14 juin, les élèves en filières professionnelles du lycée polyvalent de Kawéni ont reçu la visite du recteur, Gilles Halbout. Venus pour les encourager, le représentant de l’Éducation nationale n’a eu de cesse de rappeler l’importance de ces “voies d’excellence”.

Stylo, feuille, pièce d’identité, les élèves sont prêts à composer. Au programme ? Épreuve de Français dans la matinée et d’Histoire-Géographie dans l’après-midi. “Nous avons 450 élèves qui passeront l’examen du baccalauréat sur l’ensemble de la semaine”, détaille Philippe Nicault, proviseur adjoint au sein du lycée polyvalent de Kawéni. Ce mardi 14 juin, ce sont les baccalauréats professionnels qui sont à l’honneur. Au total soixante-dix élèves composeront pendant pas moins de 4h30 tout au long de la journée.

Devant les salles, l’heure est à la détente, entre rire et euphorie. Les élèves ne semblent pas appréhender l’épreuve qui les attend. “Ils sont bien préparés par leurs professeurs”, assure le l’adjoint du chef d’établissement. Dans le calme, les lycéens entrent en classe et attendent patiemment que les sujets soient décachetés. Alors que le stress commence à se lire sur leur visage, Gilles Halbout, arrive pour les encourager. Poussant une à une les portes des cinq salles d’examen, il apporte un peu de soutien à ceux qui seront, on le souhaite, bientôt de futurs bacheliers.

Des filières trop souvent oubliées

“Aujourd’hui a lieu le début des épreuves communes générales du baccalauréat du bac professionnel », détaille le recteur. Avec 1.300 élèves à la rentrée 2020 et 1.500 à celle de 2021 à Mayotte, ces filières sont en pleine expansion. “Nous avons la volonté de développer les voies professionnelles sur le territoire afin de former nos jeunes aux métiers dont l’île a besoin”, explique Gilles Halbout. Hôtellerie, restauration ou encore service, le lycée polyvalent de Kawéni prépare ses élèves à diverses professions porteuses d’emploi. Valoriser ces filières et ouvrir des perspectives d’avenir tel est l’objectif affiché par le rectorat. “Au sein de l’académie, un peu moins de 5.000 élèves passeront le baccalauréat. Nous parlons constamment des filières générales, mais il ne faut pas négliger les parcours professionnels qui sont des voies d’excellence”, conclut le responsable de l’académie.

L’audience à la suite du crash du 26 février d’Ab Aviation s’ouvre ce jeudi aux Comores

Les huit familles qui sont à l’origine de cette assignation en référé ont également sollicité la saisie conservatoire des comptes d’Ab Aviation. Mais la procédure n’est pas allée jusqu’au bout en raison notamment du manque de provisions dans les comptes de la compagnie aérienne selon les informations fournies par les banques approchées. Les proches attendent le versement d’un million d’euros aux ayants droits.

Près de quatre mois après le crash de son appareil au large de l’île de Moheli qui a causé la mort de 14 personnes, dont deux pilotes, Ab Aviation va pour la première fois se retrouver devant la justice. Sur les 12 familles qui ont perdu des proches dans ce terrible accident survenu le 26 février dernier, huit ont assigné depuis le 28 mai dernier la compagnie aérienne en référé. Celles-ci réclament le versement des provisions. Depuis le jour de l’accident jusqu’à aujourd’hui, aucun proche des victimes n’a perçu le moindre centime. Or, cela devrait être le cas comme à chaque fois qu’un accident du genre se produit estime le conseiller des familles, Me Said Mohamed Said Hassane. L’audience débutera ce jeudi devant un juge.

Selon lui, chaque ayant droit doit toucher la somme de 10.000 euros. Pour le moment, ces derniers s’élèvent à 101. Donc en cas de condamnation, Ab Aviation sera dans l’obligation de payer un million d’euros. « Des provisions qui auraient dû être données aux proches par l’assureur. Sinon par la compagnie elle-même en attendant une restitution de la part de la compagnie d’assurance« , estime Me Said Mohamed qui a tenu une conférence de presse ce mardi dans son cabinet sis à Moroni.

Plainte en Tanzanie

Normalement, dès qu’il y a eu un crash, si le vol possédait une police d’assurance, celle-ci se dépêche sur les lieux dans les plus brefs délais. Pour le cas d’Ab Aviation, dont l’appareil abimé en mer avait été loué auprès de Fly-Zanzibar, les proches des victimes affirment qu’ils n’ont jamais vu l’assureur. » Ils disent que l’aéronef et les passagers étaient assurés, mais pourquoi l’agence en question ne s’est toujours pas manifestée« , se demande un proche qui a rappelé qu’en 2009, au lendemain de l’accident du vol de la Yemenia, l’assureur s’est rendu aux Comores et a rencontré les familles des victimes une par une. Nous avons appris toujours pendant la conférence de ce mardi qu’Ab Aviation avait engagé elle aussi une procédure judiciaire en Tanzanie contre Fly-Zanzibar, propriétaire du Cessna Caravan ainsi que son assureur.

Toujours sur le volet judicaire enclenché à Moroni, les huit familles ont par ailleurs assigné en « intervention forcée » l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacm), le gendarme comorien des transports aériens. « Ce sont eux qui inspectent les vols avant de les autoriser à desservir les Comores. S’ils avaient bien rempli leurs missions, on n’en serait pas là aujourd’hui. Il y a eu crash, on doit découvrir les causes, car les provisions ne feront jamais revenir les âmes perdues« , insiste Me Said Hassane qui a révélé avoir essayé de procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires d’Ab Aviation. Il s’agit en effet d’une mesure de sureté régie par l’acte uniforme de l’Ohada, relative aux procédures simplifiées de recouvrement.

Restitution de l’agrément

Le président du tribunal peut ainsi à titre de garantie ordonner une saisie des comptes en attendant un jugement. Il y rend une ordonnance qui peut être contestée par le débiteur. Mais l’avocat des familles des victimes n’est pas parvenu à obtenir gain de cause parce que les banques lui ont fait comprendre qu’Ab Aviation ne disposait pas de ressources. Une révélation qui suscite stupéfaction puisqu’au mois d’avril, le patronat comorien et le secteur privé citant un audit qui aurait été diligenté par le ministère des transports, a assuré qu’Ab Aviation disposait d’une santé financière solide pour « poursuivre ses activités ». Qui mentait alors ? Les banques en question, l’enquête diligentée par l’Anacm selon nos informations ou le patronat ?

À ne pas oublier que le 19 mars dernier, le gouvernement s’est appuyé sur les difficultés financières de l’entreprise dirigée par Ayad Bourhane pour suspendre l’agrément d’Ab Aviation et ce conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel relatif aux conditions d’octroi des agréments. Certaines autorités disent aujourd’hui faire l’objet de pressions pour restituer l’agrément. Les proches des victimes ont même été consultés sur le sujet a confirmé Me Said Mohamed. Malgré ces différentes batailles engagées ici et là, on ignore hélas ce qui s’est passé le 26 février dernier. Moroni a toujours assuré qu’une mission du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (Bea) viendrait prêter main forte dans la recherche de l’épave et des corps. Sauf que la délégation n’a jamais foulé le sol comorien et aucune explication n’a été donnée par les autorités.

Inauguration de la centrale photovoltaïque d’EDM à Longoni

L’inauguration d’une centrale de panneaux photovoltaïques a eu lieu ce lundi 13 juin à Longoni, en présence notamment du 3ème vice-président du conseil départemental chargé de l’administration générale, transport et transition écologique, Ali Omar, de la présidente d’EDM et conseillère départementale de Koungou, Echati Issa, de la conseillère départementale Zamimou Ahamadi, de l’adjoint au maire de Koungou, du directeur général d’EDM, Claude Hartmann, ainsi que de l’équipe en charge du développement de l’énergie renouvelable sur le territoire. 616 panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 209.44 kilowatt-crête, cofinancés par le FEDER et l’ADEME, ont été installés sur les toitures des bâtiments de la centrale. La production annuelle attendue est de 324.51 mégawatt-heure, permettant d’éviter 253 tonnes d’émission de CO2 par an.

La situation de Mayotte s’inscrit dans un contexte global de transition énergétique et de décarbonation des usines, qui représente pour EDM l’opportunité de contribuer à un développement harmonieux de l’île, dans le respect de l’environnement. L’enjeu est donc de parvenir à proposer des solutions innovantes et durables. Dans cette optique, EDM se positionne en acteur engagé dans la transition énergétique, en convertissant les centrales thermiques au bioliquide pour décarbonner le territoire, et en facilitant le raccordement des producteurs photovoltaïques au réseau. Pour accélérer le développement de l’énergie solaire, plusieurs parcs de panneaux photovoltaïques sont déployés sur le département, favorisant ainsi progressivement l’autonomie du territoire.

À ce jour, 22 projets ont été contractualisés représentant une puissance de deux mégawatt-crête, 57 projets sont en attente de signature pour une puissance de six MWc et trois sites sont en étude. Ces objectifs correspondent à ceux du conseil départemental, qui a fait de la transition écologique un véritable engagement. La collectivité agit ainsi dans de nombreux domaines comme la préservation de la ressource en eau, la biodiversité, la transition énergétique, la gestion des déchets et l’aménagement du territoire (avec la réalisation des travaux d’extension de réseau électrique dans les communes) ou même la sensibilisation des citoyens à la protection de l’environnement.

« Aujourd’hui, à travers cette inauguration, nous préparons l’avenir en augmentant le recours aux énergies alternatives », s’est exprimée Echati Issa. « Pour mettre en place le réseau électrique de demain, nous renforçons ainsi notre réseau actuel. […] Nous veillons à ce que les installations électriques soient mises aux normes. C’est souligner de manière concrète la force de notre engagement commun. »

Corsair renforce son programme dans l’océan Indien en juillet et août

Corsair renforce son programme de vols hebdomadaire pour permettre de répondre encore mieux aux attentes de toutes les typologies de clientèle. Ainsi, la compagnie aérienne prévoit une augmentation des fréquences de ces liaisons au départ La Réunion vers Paris-Orly avec jusqu’à dix vols par semaine pendant l’hiver austral et continue de renforcer aussi sa présence à Mayotte en affrétant jusqu’à quatre vols par semaine pendant l’hiver austral au départ de l’île aux parfums vers l’île Bourbon.

Sapeurs-pompiers : inauguration du poste avancé de Passi-Kéli

Le préfet, Thierry Suquet et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, Abdoul Kamardine, convient les élus, les dignitaires, les directeurs des différentes administrations, les services partenaires, les gradés et sapeurs-pompiers à l’inauguration du poste avancé de Passi-Kéli le 24 juin à 9h30. Au cours de cette cérémonie protocolaire qui se déroulera sur le terrain de football, les véhicules et équipements nouvellement affectés seront présentés.

Rendez-vous les 21 et 25 juin pour la 4ème édition du festival Kayamba

Après une troisième édition en octobre 2021 qui avait affiché complet avec 800 personnes venues danser, le festival Kayamba, qui mêle musiques traditionnelles et électroniques, revient pour une quatrième édition sous un format inédit : deux soirs, deux lieux et deux formats, avec huit artistes au programme.

Le public pourra cette année danser sur le m’bas du groupe réunionnais Aleksand Saya, le maloya électronique de BoogzBrown, ou bien sur les rythmes afro et percutants de la jeune Zazu. Le dynamiteur Bamao Yendé sera l’ovni musical de cette édition avec une électro totalement décomplexée. Poté se produira deux fois : en live pour une expérience à ne pas rater puis en dj set. Désiré fera voyager entre Madagascar et Mayotte, et enfin Luminesceance et DJ Gil proposeront leurs différentes influences caraïbéennes.

Le 21 juin, soir de la fête de la musique, l’évènement posera ses valises au Makwé à Tsararano pour une soirée exceptionnelle et gratuite dédiée au live. Se succèderont sur scène Désiré, Aleksand Saya et Poté. Le 25 juin (15 euros), le festival prendra ses quartiers au M’haju à Musical plage dans la commune de Bandrélé pour un format plus électronique et plus intense avec BoogzBrown, Bamao Yendé, DJ Gil, Luminesceance, Poté et Zazu. Retrouvez toutes les informations pratiques sur l’évènement : https://fb.me/e/3lPQywSS9. Réservation obligatoire pour chaque soir, en ligne uniquement : https://www.billetweb.fr/kayambanne.

En parallèle du festival, Kayamba prépare la sortie du premier album de musique traditionnelle de Mayotte et musique électronique. Cet album du groupe de Chiconi Sarera et de Dop Peter du label Blanc Manioc intitulé « Walimizi » (qui signifie cultivateurs en shimaoré) sortira officiellement le 7 octobre prochain en format vinyle et en digital sur toutes les plateformes légales de streaming. Il sera composé des trois titres originaux « Tseki », « Tsindzaka » et « Laisse-moi danser », et de quatre remix réalisés par des artistes bien connus et reconnus de la musique électronique panafricaine et tous passées sur Mayotte pour jouer au festival : Cornelius Doctor & Tushen Raï, Deena Abdelwahed, PANGAR et Praktika ! Aussi, un concours de remix sera organisé et ouvert à toute personne vivant sur l’île ou originaire de l’île et l’œuvre gagnante intègrera l’album final en digital.

Pour aider à financer les dernières étapes jusqu’à la sortie finale de l’album, un financement participatif en ligne a été créé avec l’objectif de rassembler 3.000 euros d’ici le 30 juin : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-vinyle-pour-sarera-blanc-manioc. En cas de surplus éventuel, la somme sera allouée à la réalisation du clip d’un des morceaux originaux.

Air Austral remporte le prix de « meilleure compagnie aérienne d’Afrique »

Air Austral remporte le prix de « Meilleure compagnie aérienne » pour la région Afrique lors de la cérémonie des APEX Passenger Choice Awards® 2022. La cérémonie de remise de prix s’est tenue le mercredi 8 juin dernier à Dublin, en Irlande, réunissant un panel de professionnels de l’industrie.

L’Airline Passenger Experience Association (APEX) récompense les meilleures expériences passagers et organise un classement annuel de près de 600 compagnies aériennes. Les voyageurs eux-mêmes peuvent y exprimer leur avis en attribuant une note pour le confort des cabines et la qualité du service à bord (confort des sièges, service en cabine, nourriture et boissons, divertissement et Wi-Fi). Des données qui permettent à l’association en charge de l’expérience des passagers d’établir un classement des meilleures compagnies dans chaque catégorie et dans chaque région.

Cette distinction « Best Overall Airline Africa » vient récompenser la stratégie qu’Air Austral mène depuis plusieurs années pour se différencier par rapport à la concurrence avec un positionnement distinctif de par le confort, la modernité de ses produits et la qualité de ses services. La compagnie a toujours fait le choix d’un positionnement haut de gamme tant pour ses classes Business que sa classe économique, s’appuyant sur une des flottes les plus jeunes et avant-gardistes de son territoire. La qualité de service reconnue et plébiscitée, un réseau densifié, cette volonté d’excellence, de modernité et d’innovation au service de l’expérience client fait aujourd’hui sa différence.

« Cette formidable récompense est le fruit d’un travail collectif. Elle nous honore tous. Je tiens pour cela à remercier chaleureusement et sincèrement l’ensemble du personnel d’Air Austral, pour le travail qu’ils effectuent au quotidien, tant au contact de notre clientèle, au sol comme en vol, qu’en back office, dans les bureaux ou encore sur le tarmac, auprès de nos avions. Elle vient démontrer que nous sommes capables d’arriver en haut du podium, mais aussi qu’il nous faut poursuivre nos efforts pour nous y maintenir et continuer de progresser. Dans cette perspective, le projet de transformation digitale « TransfoNum » que nous avons entamé il y a presque deux ans maintenant et qui rentre dans sa phase active, doit nous permettre d’améliorer toujours davantage l’expérience client et donc leur satisfaction », indique Marie-Joseph Malé, le président directeur général d’Air Austral.

?️Vidéo : A Mayotte, les images d’un requin-tigre pêché à M’Tsahara affolent la toile

Samedi dernier, des pêcheurs ont attrapé accidentellement un requin-tigre (Galeocerdo cuvier) et l’ont ramené sur la plage de M’Tsahara, ce qui a affolé la toile au vu de la taille impressionnante de l’espèce. S’il n’est pas dangereux pour l’homme dans un contexte environnemental favorable, sa mise en scène sur le sable pose des questions sur sa protection à Mayotte.

« Ça bouge ! Il a ouvert la bouche, il va partir, il va partir… Dès qu’il aura atteint la mer, il pourra partir ! » La vidéo d’un internaute filmant un requin-tigre (Galeocerdo cuvier) sur la plage de M’Tsahara fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. Pêché accidentellement samedi, on voit l’animal sur le sable fin avec un grand nombre d’habitants s’agiter autour de lui.

À ce jour, peu d’informations officielles permettent de donner les tenants et les aboutissants de cette histoire. Selon la direction de la mer sud océan Indien (DMSOI), le requin-tigre mesure environ 5.50 mètres à l’âge adulte. Il a une grosse tête, un museau court et arrondi, un corps plutôt long et svelte après les nageoires pectorales. Effilée, la nageoire caudale finit en pointe aigue. Son habitat est proche des côtes et en haute mer. Il évolue jusqu’à 140 mètres de profondeur. Seule certitude : il est rare d’en observer et encore plus rare d’en pêcher… L’union international pour la conservation de la nature) le classe parmi les espèces « quasi-menacées ».

Sa commercialisation autorisée

Si l’arrêté du 28 juin 2018 interdit la pêche, le transport, la transformation, le conditionnement, la mise en vente ou l’achat du grand requin marteau (Sphyrna mokarran) et des deux espèces de requin renard (Alopiidae), le pêcheur professionnel peut capturer et commercialiser les autres espèces de requin à l’instar du Galeocerdo cuvier. En pêche loisir, la réglementation applicable à Mayotte autorise une capture de raie ou de requin par session. Toutefois, la vente du produit ainsi que le nourrissage pour l’appâter afin de l’observer sont strictement interdits !

Ainsi, en cas de capture accessoire, il faut absolument le relâcher. Et en cas d’échouage, comme cela aurait pu se produire samedi dernier, ceux qui le trouvent doivent immédiatement contacter la gendarmerie maritime. Il est également possible de prendre attache avec le réseau échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines (Remmat), qui peut ensuite relayer les précisions transmises aux autorités compétentes.

Pas une menace pour l’Homme

Le lagon regorge de plus d’une vingtaine d’espèces de requins. En tant que grands prédateurs, ils ont un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes marins, mais ne sont pas une menace pour l’Homme. En effet, ils n’attaquent jamais délibérément dans un contexte environnemental favorable. Au regard de la vidéo, un épisode dramatique aurait pu en découler… Ainsi, se pose la question de leur protection. Présente pendant près de trois ans à Mayotte (à partir d’avril 2015), une antenne locale de l’association Shark Citizen a permis de sensibiliser la population et les professionnels… Avec cet événement, l’idée de créer un projet pilote pourrait, pourquoi pas, revenir sur un coin de la table !

Sada s’offre un nouvel Hôtel de ville

La commune de Sada présentait le samedi 11 juin le projet du nouvel Hôtel de ville. Un édifice dont la municipalité était dépourvue depuis la destruction de celui-ci lors de la précédente mandature.

Un bâtiment, un maire, des services compétents et un lieu où tous les habitants peuvent se rendre : l’Hôtel de ville s’impose comme une construction clef au sein d’une municipalité.

Pourtant, depuis plusieurs années, la commune de Sada ne possède plus un mais plusieurs lieux où sont dispersés l’ensemble des employés et leurs compétences. “Nous travaillons autour de sept à huit sites, ce qui est dommageable pour les riverains”, déplore le directeur général des services de la mairie, Thierry Hoffmann. Une situation complexe à laquelle le nouveau maire a décidé de remédier.

Coup d’envoi des travaux

Samedi 11 juin, à 9h30 sur le site de l’ancienne mairie, architectes, habitants de la commune et élus se sont réunis pour détailler le projet du nouvel Hôtel de ville. L’objectif ? Informer la population sur les travaux et les désagréments qui peuvent en découler et perturber la vie des Sadois dans les mois à venir. “Dès la mi-août, le site sera interdit au stationnement afin de préparer le début des travaux au mois de septembre”, expose Thierry Hoffmann. Nouveau plan de circulation et présentation en trois dimensions de la future mairie, les riverains savent désormais tout du chantier à venir.

Le cabinet Co-architectes spécialisé dans l’architecture bioclimatique tropicale et basé dans la ville de Saint-Pierre à La Réunion a pensé ce projet dans le respect de règles fortes : construire un “important programme de mairie, tout en dégageant de l’espace public, un lieu de vie, de respiration qui reprend les coutumes de Sada et de l’île”. Avec un coût total avoisinant les 11 millions d’euros, et une surface de 1.855 mètres carrés de plancher, le bâtiment permettra d’accueillir une grande partie des services municipaux. En attendant la pose de la première pierre, la municipalité espère une livraison de l’édifice entre la fin de l’année 2024 et le début d’année 2025.

Crédits photos : ©co-architectes

Au second tour, il y a encore des voix à aller chercher

Le premier tour des élections législatives passé, les quatre candidats mahorais ont une semaine pour faire la chasse aux voix. L’équation est la plus compliquée dans la première circonscription de Mayotte. Avec trois points d’écart, Estelle Youssouffa et Théophane « Guito » Narayanin ne vont pas ménager leurs efforts pour l’emporter. Ça semble plus facile pour Mansour Kamardine (32.3%) au sud, où il est largement devant Issa Issa Abdou (19.6%).

Sans partis et avec le statut d’électrons libres, Estelle Youssoupha et Théophane « Guito » Narayanin ont créé la surprise au nord de Mayotte. Ces deux « déçus » de la politique mahoraise ont fait ce qui marche le mieux à Mayotte, ces temps-ci. Ils ont renversé la table et relégués les partis à la quatrième place (Le Républicain Issihaka Abdillah), la cinquième (la Nupes et MDM Yasmina Aouny) et la sixième ex-aequo avec Mohammed Moindjié (et la députée sortante Ramlati Ali). Ils vont devoir faire autrement cette semaine, à savoir susciter de l’engouement et pourquoi pas créer des alliances. Parce qu’il y a de la marge. Près de 16.000 électeurs de la première circonscription ont jeté leur dévolu sur au moins un candidat. Avec 6.000 d’entre eux qui ont misé sur les deux vainqueurs, le calcul est rapide. Il y a 10.000 votants qui peuvent potentiellement chercher un nouveau champion, sans compter les abstentionnistes, eux aussi forts nombreux au premier tour (58.8%).

La bataille à Mamoudzou sera décisive

Trois communes notamment seront la clé de la victoire : Bandraboua, M’Tsamboro et Mamoudzou. La première a voté massivement pour Ahamadi Boura (divers gauche). Ce qui donne 1.000 voix à aller chercher pour les intéressés. La commune à l’extrémité nord-ouest de l’île a jeté son dévolu sur trois candidats qui ne passent pas le premier tour. On retrouve ainsi Ahamadi Boura et Issihaka Abdillah. Yasmina Aouny, dans son fief pourtant, n’a pas réussi à arriver en tête. À eux trois, ils comptent environ 1.500 voix.

Champ de bataille le plus important, Mamoudzou sera très disputée. Amputée d’un canton situé dans la deuxième circonscription, la plus grosse ville de l’île recense tout de même 11.404 inscrits dans le nord. Surtout, deux candidats autres que les qualifiés y réalisent des bons scores. Issihaka Abdillah et Mohammed Moindjié, les deux locaux, y recueillent 21.4% et 19.7%. Au total, ce sont presque 1.600 voix désormais disponibles.

Enfin, les partis, même sur la touche, auraient peut-être leur mot à dire. D’après nos informations, les Républicains locaux, qui se sont concertés, lundi après-midi, seraient tentés de soutenir l’ancienne journaliste d’Al Jazeera. Les instances nationales du parti de droite ont le dernier mot sur cette stratégie anti-Guito.

Quid des voix de Madi-Boinamani Madi Mari

Au sud, le député sortant Mansour Kamardine conforte son assise dans la deuxième circonscription. Il dispose de presque treize points d’avance. Cependant, il fait un peu moins qu’en 2017 où il était à 36.8% au premier tour. Son concurrent, Issa Issa Abdou (Mouvement pour le développement de Mayotte), réalise une bonne campagne (19.6%) et doit chercher maintenant des alliés. Ce qu’il peut mathématiquement trouver autour de lui. Car, centriste lui aussi, les voix de Madi-Boinamani Madi Mari ont de quoi faire envie. Le représentant de la coalition créée par la majorité présidentielle Ensemble, échoue de peu à la troisième place (19%) et n’a pas donné de consignes de vote pour l’instant. Ses 4.000 voix auront toute leur importance, comme celles de Soula Saïd-Souffou. Le troisième candidat issu du centre peut d’ailleurs se targuer d’avoir battu Mansour Kamardine dans son fief de Sada. En tout cas, le temps presse pour jouer intelligemment sa carte au deuxième tour, il reste cinq jours dorénavant.

Ben Issa Ousseni veut un entre-deux tours « serein »

Remerciant les candidats et les électeurs qui se sont mobilisés, le président du conseil départemental de Mayotte a livré son sentiment après le premier tour des législatives. Dans un communiqué, Ben Issa Ousseni dit ainsi « regretter le niveau élevé de l’abstention partout, et singulièrement à Mayotte, où ce n’est pas forcément habituel s’agissant d’un scrutin qui emporte des conséquences locales. Le choix d’un député est toujours important pour un territoire comme le nôtre ».

Remerciant les candidats et les électeurs qui se sont mobilisés, le président du conseil départemental de Mayotte a livré son sentiment après le premier tour des législatives. Dans un communiqué, Ben Issa Ousseni dit ainsi « regretter le niveau élevé de l’abstention partout, et singulièrement à Mayotte, où ce n’est pas forcément habituel s’agissant d’un scrutin qui emporte des conséquences locales. Le choix d’un député est toujours important pour un territoire comme le nôtre ».

L’entre-deux tours ayant commencé dès dimanche soir, il « souhaite que cette semaine se déroule dans la sérénité et le respect des différentes sensibilités et opinions. C’est vrai aussi du climat général qui doit prévaloir sur nos routes, dans nos communes. La semaine dernière s’est notamment traduite par un trop grand nombre de violences, hélas fréquentes, qui ne doivent pas venir perturber la vie quotidienne de nos concitoyens ».

Il conclut en appelant « à ce que cette semaine de l’entre-deux tours se déroule dans de bonnes conditions. Nos concitoyens nous regardent ».

Un congé menstruel pour les employées de Caresse Cream

Depuis le début de ce mois de juin, les salariées du glacier de Mamoudzou bénéficient d’un « congé menstruel », un jour supplémentaire par mois, en cas de règles douloureuses. Une innovation sociétale qui coule de source pour le propriétaire de l’enseigne.

En ce moment même, le Parlement espagnol discute d’une loi accordant trois jours de congés par mois aux femmes ayant des règles douloureuses, ce qui serait une avancée sociale inédite. En effet, si le Japon, la Corée du Sud ou les pays scandinaves ont été parmi les premiers à faire jaillir de leurs législations des « congés menstruels », très peu de femmes de ces pays en bénéficient. En France, l’employeur est libre d’en proposer à ses employées. C’est le cas de Bacar-Ahmed Abdouroihamane, propriétaire du glacier-traiteur Caresse Cream, à Mamoudzou, qui vient de sauter le pas en proposant un jour de congé supplémentaire à ses salariées lorsque leurs règles seront douloureuses. « Voilà un an que je travaille avec une employée hyper compétente », explique-t-il. « J’ai également eu des stagiaires très compétentes, qui se donnaient à fond, malgré les horaires et les complications du secteur de la restauration, mais j’ai constaté qu’au moment de leurs règles, elles avaient beaucoup de difficultés. Je trouvais ça dommage. »

« Elles l’ont dès la naissance, cette inégalité ! »

Un jour, alors qu’il parcourt web et réseaux sociaux, Bacar-Ahmed apprend qu’un jour supplémentaire peut être octroyé à ses salariées, qu’il souhaite récompenser. « Pourquoi pas ? », se dit-il devant l’écran. « Je pense que ça peut donner des idées à d’autres, vis-à-vis de leurs employées compétentes », commente-t-il encore, conscient des polémiques qu’un tel sujet sociétal apporte. En effet, là où le débat du congé menstruel se tient, s’installent les hommes insatisfaits, criant à l’inégalité. S’il les comprend, le glacier de la rue du commerce leur propose une réponse toute trouvée : « Dieu a fait en sorte que nous n’ayons pas de règles, donc elles l’ont dès la naissance, cette inégalité ! » Se défendant de mener des luttes féministes, Bacar-Ahmed Abdouroihamane « pense objectivement que ses salariées le méritent vraiment », et peut compter sur le soutien de ses fidèles clients. « Ils ont trouvé ça très bien », se félicite-t-il. « Mais ils m’ont quand même posé des questions sur le fonctionnement de cette mesure. »

Cette dernière n’étant effectivement pas commune dans nos sociétés, il convient de s’interroger. Concrètement, l’employée a un jour de congé payé supplémentaire par mois, portant son total à 3.5 jours mensuels, et n’a donc pas besoin de fournir un arrêt maladie lorsqu’elle le pose en période de menstruations. Le propriétaire de l’enseigne impose cependant une condition : un préavis de 24 à 48 heures, « pour que l’on puisse s’organiser. Les femmes se connaissent et savent à quelle période leurs règles seront les plus douloureuses ». Si celles-ci ne le sont pas, les employées peuvent, en substance, cumuler ces jours comme le reste de leurs congés payés. Mais « lorsque l’on donne ce genre d’avantage, je pense qu’une personne honnête n’en abusera pas », tempère Bacar-Ahmed.

Le patron peut en effet compter sur une relation de confiance, à entendre l’une de ses employées, Nadia, ravie de ce congé menstruel. « C’est une très bonne chose, pour moi et plus généralement pour les femmes », affirme la serveuse. « Que nos règles soient douloureuses ou pas, on sait que le premier jour est tellement désagréable, rien que pour le fait de se changer toutes les heures, qu’on a envie de rester chez soi. Donc c’est une très bonne idée et initiative. » Des paroles qui ne rassureront pas son supérieur, qui n’en a pas besoin, mais peut-être les chefs d’entreprise de Mayotte qui hésiteraient à faire pleuvoir les jours supplémentaires.

Les renforts de gendarmes mobiles sont arrivés à Mayotte

Annoncé par le ministère de l’Intérieur vendredi dernier, le déploiement de nouveaux gendarmes mobiles sur Mayotte est effectif, depuis ce lundi, en début d’après-midi. Les 72 militaires de l’escadron de Dugny (Seine-Saint-Denis) sont arrivés avec l’avion présidentiel à l’aéroport de Dzaoudzi. Thierry Suquet, le préfet de Mayotte, et le général Olivier Capelle, commandant de la gendarmerie du département, les attendaient sur le tarmac. Ces renforts ont rejoint ensuite Grande-Terre où ils feront dans un premier temps du maintien de l’ordre sur la commune Koungou, régulièrement touchée par des affrontements entre jeunes et forces de l’ordre. En effet, la mort d’un jeune homme de 18 ans domiciliée à Koungou, le 5 juin, a entraîné une série de rixes violentes entre jeunes de ce village et ceux de Majicavo, des accrochages étendus en fin de semaine à Kawéni (voir Flash Infos de ce lundi).

En outre, le village de Longoni, où un autre jeune homme de 22 a été mortellement touché par des coups de couteau, connaît lui aussi des troubles. Plusieurs barrages n’ont cessé d’émailler ce week-end.

Le chauffard de Tsingoni condamné à trois ans de prison

Jugé en comparution immédiate, ce lundi, l’homme de 31 ans qui a tué avec sa voiture une sexagénaire à Tsingoni a été condamné à trois ans de prison, dont dix-huit mois ferme. Samedi matin, après avoir fait la fête à Chiconi et Mroalé, cet habitant de Combani a voulu récupérer le véhicule de son frère qu’un de ses amis avaient ramené à Tsingoni. Alcoolisé après avoir bu une bouteille de whisky, le père d’une famille restée à Marseille a pris la route pour rentrer à Combani, vers 6h du matin. Au tribunal de Mamoudzou, il lui a été rappelé que durant son parcours, il a embouti quatre autres véhicules et a failli écraser une personne. Mais c’est surtout les derniers mètres à proximité de la mosquée qui ont été les plus dramatiques, puisque la voiture a percuté à vive allure la terrasse où se trouvait la victime âgée d’une soixantaine d’années.

Outre sa peine de prison, le chauffard a vu le tribunal annuler son permis de conduire, puis le condamner à suivre des soins pour ces problèmes d’alcool.

Comores : l’ex président Sambi enfin autorisé à consulter un médecin

Dans un article publié sur le site d’Alcomorya, l’avocat de l’ancien chef de l’Etat a révélé que son client n’avait toujours pas pu soigner son mal de dent, malgré une autorisation émise par le juge d’instruction. Mais le procureur de la République, Ali Mohamed Djounaid qui avait fait appel de la décision, a finalement donné son aval pour qu’un praticien puisse l’ausculter.

L’auteur de l’article publié samedi sur Facebook par le fondateur du site Alcomorya sur la situation de Sambi visait clairement le procureur de la République. La raison ? Le parquetier avait refusé que l’ex raïs se rende chez un dentiste bien qu’il soit souffrant d’après son avocat. Faut-il conclure donc que l’article, largement partagé par les internautes a joué en faveur de l’ancien chef de l’Etat ? Possible. Puisque hier lundi, l’ancien président de la République a pu consulter un dentiste. Selon nos informations, l’homme politique qui a fêté ses 64 ans le 5 juin dernier a passé près d’une heure au cabinet dentaire du Docteur Mourchid. Il a regagné la case prison vers 14h, à en croire le procureur. Un soulagement pour ses proches et son avocat, Me Ahamada Mahamoud. C’est d’ailleurs ce dernier qui a confié au journaliste que son client était empêché de voir un médecin, alors que le juge d’instruction en charge du dossier n’y était pas opposé. Il a même délivré une ordonnance attestant qu’Ahmed Abdallah Sambi devait consulter un dentiste. Sauf que la procédure avait été bloquée temporairement car le procureur de la République, Ali Mohamed Djounaid avait fait appel de cette décision. Jusqu’à ce lundi, 13 juin, personne ne connaissait les motivations qui ont poussé le parquetier de Moroni à contester l’ordonnance.

Irrégularité sur la forme

Et lorsque nous lui avons posé la question, l’intéressé a livré sa version. « Effectivement j’ai fait appel mais pas pour refuser à sambi d’aller chez le dentiste« , a-t-il assuré dans un premier temps. Loin s’en faut a-t-il tenu à clarifier lors d’un entretien téléphonique que nous avons eus avec lui lundi, après-midi. D’après le procureur, c’est plutôt une question d’irrégularité manifeste de la forme entachant l’ordonnance elle-même. » La décision a été prise sans demander préalablement mon avis bien que le juge ne soit pas lié à cet avis« , a-t-il poursuivi. Ce n’est pas tout. Le chef du parquet de Moroni a avancé une autre explication : « Il s’agissait d’une simple demande formulée par son avocat sans qu’il y ait un rapport de la maison d’arrêt justifiant que sambi a informé qu’il souffrait des problèmes de dents « , a-t-il complété. En effet, la procédure veut que toute demande soumise au juge d’instruction parvienne au procureur de la République pour avis. » Le parquetier peut donner son accord ou s’y opposer. Mais le juge peut passer outre si les avis sont diamétralement opposés. Rien ne l’oblige à suivre cet avis. Le procureur peut donc faire appel de l’ordonnance devant la chambre d’accusation« , a détaillé un homme de droit à qui nous avons posé la question.

Urgence

Notre juriste a ajouté que le chef du parquet est libre de contester toutes les ordonnances rendues par les juges d’instruction. Si Ali Mohamed Djounaid a bien enclenché la procédure d’appel, il affirme par contre avoir pris la décision sans avertir les autres d’autoriser l’ancien raïs enfermé depuis mai 2018 à se rendre chez le dentiste sans attendre un jugement de la chambre d’accusation, dont le processus risquait d’être long selon ses arguments. « Pour les cas d’urgence, nous avons autorisé les centres pénitenciers à nous téléphoner pour que nous prenions les dispositions nécessaires à temps. Les comptes rendus peuvent attendre« , a indiqué le magistrat précisant au passage que le choix du dentiste qui a consulté le président Sambi revenait à son avocat et à sa famille. Nous avons tenté d’interroger Me Mahamoud Ahamada, sans succès. Il n’ pas donné suite à nos messages. Pour rappel, cela fait presque 4 ans et 1 mois qu’Ahmed Abdallah Sambi, ancien allié devenu bête noire du président Azali Assoumani est enfermé chez lui à Vwadju, transformé en prison annexe. Il est depuis août 2018 inculpé dans le cadre de l’affaire de la citoyenne économique mais n’a jamais été jugé et la date de son procès n’est toujours pas connue. Malade selon ses proches, l’ancien homme d’Etat considéré par ses frères de l’opposition comme un « détenu politique » n’a jusqu’à présent pas pu partir à l’extérieur, malgré ses appels à l’aide.