Au premier point abordé ce jeudi soir, en réunion de conseil, la Cadéma (communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou) avait décidé de mettre sa menace à exécution. Se disant fatigué que les projets n’avancent pas sur le territoire des deux communes, Rachadi Saindou a fait voter une reprise des compétences « eau » et « assainissement ». Celles-ci étaient dévolues au syndicat des Eaux de Mayotte (ex-SMEAM) par un contrat d’affermage qui court jusqu’en 2026 pour la première et 2029 concernant l’assainissement. « Compte tenu de la situation, il nous faut reconnaître qu’ils n’ont pas la capacité de faire », constate Ambdilwahedou Soumaïla, le maire de Mamoudzou, en soutien du président de la Cadéma. Remonté, le maire de Mamoudzou a appuyé sa demande en lisant un courrier récent du GIP L’Europe à Mayotte annonçant le refus d’accorder une subvention européenne pour un dossier qui devrait être davantage par le syndicat. Les nouvelles conventions devraient être à la carte, car les élus comptent laisser l’exploitation du réseau et reprendre simplement la maîtrise d’ouvrage. Vice-présidente du syndicat des Eaux de Mayotte, Aminat Hariti ne s’est pas exprimée ni opposée au vote, contrairement à Elyassir Manroufou, qui a évoqué « un caprice ». Celui-ci s’est abstenu du vote, tout comme Chihabouddine Ben Youssou et un autre élu par procuration.

La Cadéma désavoue le syndicat des Eaux de Mayotte

Fracture numérique : des prix réduits pour des étudiants mahorais

A l’occasion de la journée mondiale de l’éducation, SFR et Mayotte in Tech présentent une action commune pour réduire la fracture numérique. « SFR et Mayotte in Tech, en collaboration avec Cap Numérique, sont fiers de pouvoir annoncer une collaboration permettant à 45 jeunes Mahorais un accès facilité à Internet », annoncent-ils par communiqué. Ces étudiants, pour la moitié en première année et pour l’autre moitié en seconde année, disposeront d’un abonnement à prix réduit de 8€ par mois pour un abonnement à la box 4G de SFR (au lieu de 39,99€ par mois). Cette box permet de se connecter au réseau très haut débit 4G++ de SFR et dispose de 100 Go de données.

Ces étudiants du lycée Younoussa-Bamana, en BTS Services informatiques aux organisations (SIO), option « Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux » pourront ainsi profiter d’un service internet de qualité à un prix extrêmement abordable. Cette offre sera effective avant les vacances de mars pour les étudiants. Cette action a pu se concrétiser grâce à la contribution de l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires), le conseil départemental de Mayotte et la Deets (direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

Des spots contre la maltraitance des personnes âgées

En collaboration avec le Conseil départemental, l’ARS de Mayotte et la CSSM, la Fédération mahoraise des associations des personnes âgées et des retraités (Fmapar) organise une journée de lancement de plusieurs spots ayant pour thématique les maltraitances faites aux personnes âgées et personnes handicapées. Cette journée se déroulera au préau du Conseil départemental, le Jeudi 2 février, de 14h à 16h. La fédération compte actuellement 24 associations des personnes âgées et retraités. Elle œuvre pour la défense des droits et des intérêts des aînés auprès des différentes instances dans le territoire et dans le national. Elle se mobilise depuis sa création en juillet 2008 afin de les informer sur leurs droits, et les sensibiliser sur leurs situations. Elle remplit ces deux objectifs statutaires à travers l’organisation de ses actions et de la réalisation de ses activités.

Les nouveaux locaux de la Délégation de Mayotte inaugurés pendant trois jours

Installés dans le très chic XVIe arrondissement, rue Docteur Blanche, les locaux de la Délégation de Mayotte à Paris (DMP) seront inaugurés du jeudi 9 au samedi 11 février. Ce service de représentation du Conseil départemental a pour mission de promouvoir le territoire et d’accompagner les acteurs et les jeunes en métropole. Les nouveaux bureaux sont aménagés en espace de travail, d’accueil, de réception et d’exposition. Le Département de Mayotte a investi pour mettre en œuvre sa nouvelle stratégie consistant à promouvoir « un territoire attractif et solidaire par nature ».

La cérémonie d’inauguration est avant tout, l’occasion pour la délégation de convier les acteurs incontournables et partenaires institutionnels et associatifs du Département de Mayotte pour trois jours de festivités aux côtés du président Ben Issa Ousseni, ainsi que de nombreuses personnalités importantes de la communauté mahoraise installées dans l’Hexagone.

Les nouveaux locaux, choisis pour leur position stratégique dans la capitale, ont fait l’objet d’une importante rénovation. Cet événement sera aussi le moment marquant de la fin des travaux et l’officialisation des activités de la DM Paris dans sa nouvelle configuration. Le point d’orgue étant le moment solennel où les officiels couperont le ruban tricolore le 9 février. Le vendredi, de 14h à 17h, le public est invité à y découvrir des expositions autour de la culture et les traditions. Puis, samedi, de 9h30 à 17h, les visiteurs seront accueillis lors de portes ouvertes.

Pamandzi ou Bouyouni, le choix se fera en 2023

Un nouveau dossier de présentation sur le projet de la piste longue à Mayotte vient d’être publié par la direction générale de l’aviation civile (DGAC). Ce huitième volet porte sur la réalisation d’études complémentaires sur le site alternatif d’implantation de Bouyouni – M’tsangamouji. Christophe Masson, délégué à la piste longue de l’aéroport de Mayotte, détaille les enjeux.

Flash Infos : Les travaux préparatoires continuent d’être menés pour le projet de piste longue à Mayotte. Quelles sont les dates-clé pour les mois et années à venir ?

Christophe Masson : Concernant les dates-clé, sur 2023, il y a deux éléments principaux, en lien avec la présentation des deux derniers dossiers. La première chose concerne le site de Pamandzi, où nous allons mener toutes les études complémentaires qu’il nous reste à faire. Nous avons terminé toutes les études à faire en rapport avec la piste à proprement dit, ce qui nous a conduit au choix du scénario n°2. Maintenant, il reste les études liées à toutes les infrastructures à créer pour le transport des matériaux, ceux issus de Grande-Terre, mais aussi ceux de Petite-Terre. Le dossier nous montre qu’il faudra créer une déviation sur la route nationale, ainsi que des voies de chantier et des installations portuaires sur les deux îles.

Également au cours de 2023, nous allons faire toutes les études sur le site alternatif de Bouyouni – M’tsangamouji. La première grande échéance est prévue en fin d’année, où nous disposerons de toutes les études relatives à Petite-Terre et à Grande-Terre, nous pourrons alors choisir l’emplacement de la piste longue. L’étape suivante, c’est 2024, où nous rentrerons dans le processus d’utilité publique, quel que soit le site choisi. Ensuite, viendra le début des travaux en 2026.

F.I. : Un nouveau dossier portant sur les études du site de Bouyouni/M’tsangamouji vient de paraitre. Pour quelles raisons un nouveau site potentiel d’implantation de la piste est en étude ?

C.M. : Nous avons une obligation de justifier l’étude d’impact de l’implantation de la piste longue. Outre cette obligation juridique, c’est aussi une réponse que l’on souhaitait apporter aux Mahorais(e)s qui pose la question de « pourquoi ne pas faire la piste longue en Grande-Terre ? » avant même que l’on évoque le site alternatif du nord. Cette interrogation revenait régulièrement dans les rencontres.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas capables d’éliminer ce site. Il y a des inconvénients fonciers, notamment agricoles, mais il peut proposer des avantages. C’est une étude nécessaire, qui montrera que toutes les études auront été faites pour choisir le meilleur site.

F.I. : Ce site dans le nord de Grande-Terre pourrait présenter des avantages. Lesquels sont-ils ?

C.M. : Ce que nous pouvons dégager aujourd’hui, par rapport au site de Pamandzi, c’est que le site de Grande-Terre est dans une zone beaucoup moins urbanisée, avec moins d’impact sonore, moins de poussière, notamment pour les habitants. Il est situé dans un secteur moins exposé à des risques naturels, celui de l’aéroport étant l’un des plus exposés avec le nouveau volcan.

L’autre élément, c’est que nous pressentons que ce site permettrait d’offrir un potentiel développement, notamment sur la longueur de la piste, celle de Pamandzi ne pouvant dépasser 2.600 mètres et aussi offrirait plus de surface économique en lien avec l’aéroport. Il semblerait que ce site présente peu de forts enjeux environnementaux. En revanche, il y a de fortes chances que nous rencontrions des espèces protégées et nous devons arriver à quantifier les impacts sur la faune et la flore et à les comparer avec le site de Pamandzi. Mais tous ces éléments, nous devons les vérifier au travers des études qui vont permettre de faire une comparaison solide entre les deux sites.

F.I. : Est-ce que les nouvelles études menées impacteront le planning prévisionnel, notamment sur les études déjà menées en Petite-Terre ? De plus, quelle est la répercussion sur le coût du projet ?

C.M. : Sur le calendrier, il n’y aura pas d’impacts car nous réalisons les études nécessaires de Bouyouni en parallèle de la fin des études d’acheminement des matériaux. Il n’y a donc pas de décalage de calendrier. Nous avons déjà identifié tous les thèmes des études à approfondir et nous n’allons pas attendre fin 2023 pour diffuser tous les éléments d’études. Les différents éléments de comparaison seront publiés au fur et à mesure de l’année.

Concernant le coût, nous ne pouvons pas dire si ce site alternatif coutera plus ou moins cher, ni donner d’estimation. Sur le site de Pamandzi, le coût est passé de 250 millions à 550-700 millions d’euros, car nous sommes extrêmement contraints par les risques naturels et l’acheminement des matériaux. Sur celui du nord, pour le moment, nous ne connaissons pas précisément la nature des matériaux et si l’on pourra s’en servir. Ce que l’on sait, c’est qu’il y aurait moins de contraintes.

F.I. : En comparant les deux sites d’implantation envisageables à ce jour, quelle est la probabilité pour chacun d’entre eux de voir naitre la piste longue ?

C.M. : Pour le moment, nous sommes à 100 % pour le site de Pamandzi, les études ont montré la faisabilité avec des conditions. Maintenant, sur le site de Bouyouni, nous avons des vérifications à réaliser avant de connaitre la faisabilité, notamment sur les matériaux. C’est difficile de s’engager et de donner un pourcentage réel.

Une présence régulière sur Grande-Terre

En complément de la Maison du projet en Petite-Terre, l’équipe du maître d’ouvrage va augmenter sa présence sur Grande-Terre et des rencontres seront organisée au travers de l’île. Dans cet optique, des stands itinérants seront tenus tout au long de l’année, où chacun pourra aller à la rencontre du délégué à la piste longue. L’objectif de ces rencontres, « n’est pas simplement d’informer, mais aussi de faire participer le public et les riverains pour avoir leurs retours sur nos prévisions », note Christophe Masson. Le délégué souhaite également « aller vers les jeunes, car ce sont eux qui participeront à la construction ou en tout cas, ce sont eux qui utiliseront l’aéroport. C’est donc important d’avoir leur retour ».

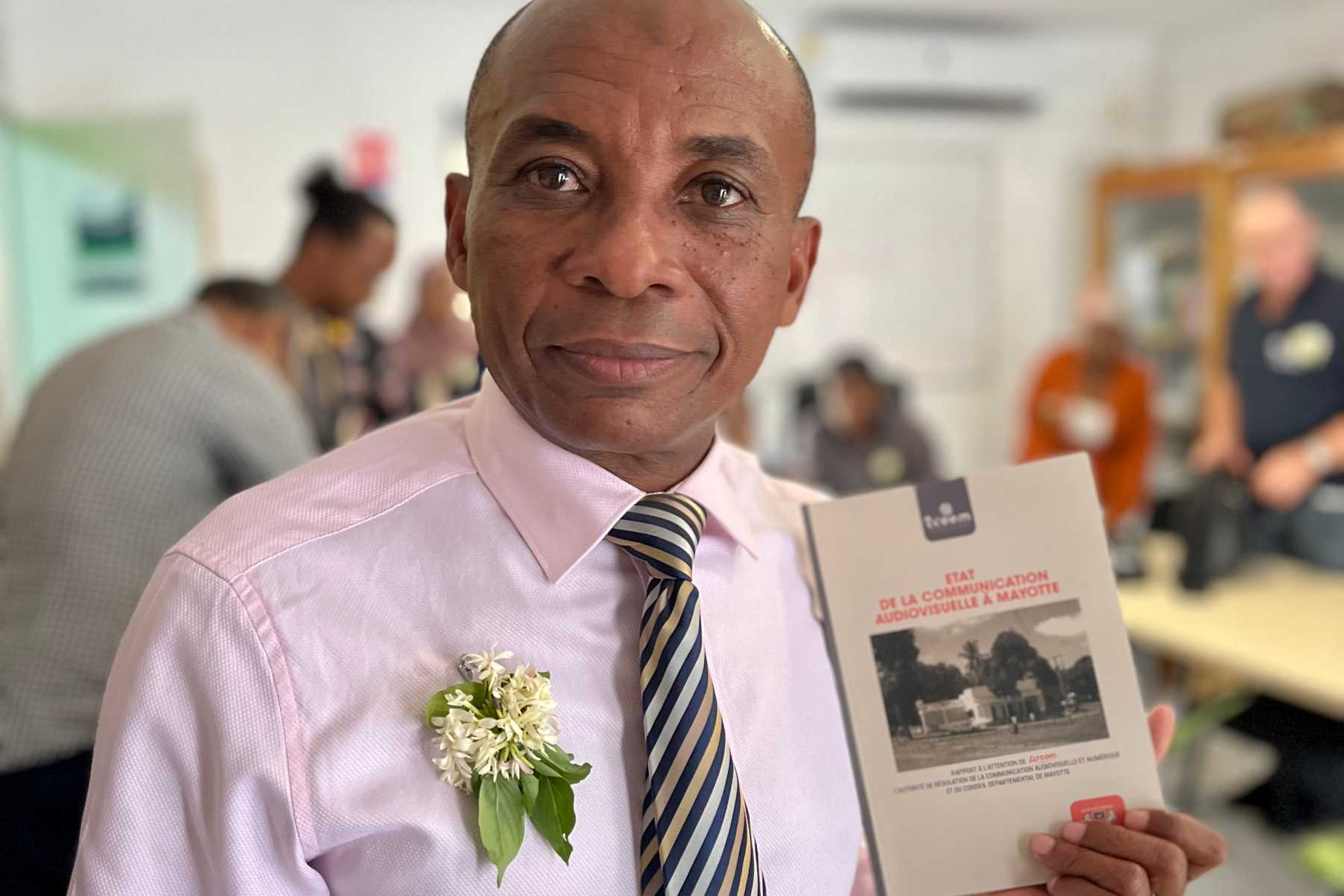

« Est-ce que je me vois à la télé ? » : état des lieux de l’audiovisuel mahorais

Le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte (CCEEM) a présenté, ce jeudi 26 janvier, son rapport intitulé « État de la communication visuelle à Mayotte ». L’occasion de faire l’état des lieux du paysage médiatique et audiovisuel du département.

« L’audiovisuel à Mayotte vient de très loin ! », se remémore Rastami Spélo, vice-président du Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte (CCEEM). « La télévision, arrivée tardivement – en 1986 – diffusait en différé des programmes qui arrivaient par avion de la Réunion sur des cassettes VHS ! ». Autour de la table, les plus jeunes ne peuvent qu’imaginer « le drap blanc tiré près du marché de Mamoudzou », sur lequel étaient alors projetées les émissions… Dans ses locaux à Cavani, le CCEEM présentait officiellement ce jeudi matin son rapport « État de la communication audiovisuelle à Mayotte », un livret d’une centaine de pages à la présentation soignée, adressé à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – ex CSA – et au Conseil départemental de Mayotte. Élaboré pendant un an et demi, fruit de plusieurs dizaines de témoignages d’acteurs du milieu, le rapport se présente comme un état des lieux de l’audiovisuel mahorais, et un outil de conseil aux services opérationnels pour un impulser des politiques favorables à son développement.

Historiquement, télé et radio sont des « vecteurs de cohésion sociale » à Mayotte. « Quand la radio venait au village, personne n’allait au champ, c’était l’événement ! », raconte Rastami Spélo. Le numérique rebat les cartes. A l’heure des réseaux – dits – sociaux, les Mahorais n’ont jamais été aussi déconnectés de leurs médias, constate le CCEEM. « Est-ce que je me vois à la télé ? C’est la question ! », lance le vice-président. « Alors oui, pendant le ramadan, on voit du debaa, du chigoma à la télé… mais on n’en parle pas vraiment en profondeur. […] Il va falloir revoir la façon de montrer notre culture ! » En écho à ces mots, le rapport préconise par exemple de « lutter contre [la] folklorisation de la culture mahoraise » et de « proposer à la réflexion de la population […] des créations et débats sur les ressorts de la culture et de l’identité mahoraise ».

Développer la production locale

Pour cela, il s’agira notamment de stimuler le « tissu de production audiovisuelle indépendant de l’île », pour l’heure « très faible ». « A la Réunion, on a toute une politique : on attire les réalisateurs extérieurs en mettant à leur disposition du matériel de pointe, et on forme des talents locaux », compare Bacar Achiraf, également vice-président du CCEEM et premier représentant du Comité territorial de l’audiovisuel (CTA) Mayotte/Réunion de 1998 à 2018.

« L’idée du rapport, c’est ça ! On apporte le débat sur la table, pour que les acteurs s’approprient les problématiques. » Distribué depuis fin novembre, et remonté aux oreilles du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER), le rapport a permis le déblocage de plusieurs dizaines de milliers d’euros de subventions pour certaines radios associatives de l’île – telles que Chiconi FM, Dziani FM ou encore RMV, rapporte ainsi Permale Coumarene, le président de la Fédération des radios associatives de Mayotte (Fram).

Le centre-ouest de Mayotte expérimente le projet alimentaire territorial

Mettre en place une politique alimentaire locale, tel est l’objectif de la communauté de communes du centre-ouest (3CO). Ce jeudi 26 janvier, elle réunissait 70 acteurs locaux pour définir des priorités sur le territoire et imaginer des actions.

Alors que les projets de territoire pour une alimentation plus durable se multiplient en métropole, les collectivités du 101e département ne s’étaient pas encore saisies du sujet. C’est désormais chose faite. La communauté de communes du centre-ouest (3CO) a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour mettre en place son projet alimentaire territorial. Ce jeudi 26 janvier, des représentants du groupement d’agriculteurs, de l’agence régionale de santé (ARS), des nutritionnistes, des formateurs du lycée agricole ou encore des membres de la direction des affaires culturelles étaient présents au pôle d’excellence rural de Coconi pour plancher sur l’alimentation de demain. « On a un public volontairement très large parce que c’est une question très vaste. Le but, c’est que les gens en parlent ensemble, parce que tout le monde est concerné », estime Solène Raoul, animatrice projet alimentaire territorial au sein de la 3CO. Santé, environnement, gastronomie, éducation, circuits courts… Toutes les thématiques peuvent ainsi être abordées à travers une question volontairement large : « comment se nourrira-t-on en 2050 ? »

Production locale, diminution des pesticides…

Par petits groupes, les 70 participants du premier forum de l’alimentation ont fait émerger plusieurs sujets. « A notre table, nous avons parlé de production et d’alimentation locale, d’amélioration de la qualité en diminuant l’usage des pesticides mais aussi d’éducation à la santé pour limiter les risques d’obésité ou de valorisation de l’agriculture en permettant aux agriculteurs de monter en compétences et en leur assurant de meilleurs revenus », énumère Martin Lescot, représentant du groupe d’actions locales du territoire Ouest Grand Sud.

L’objectif, en début de matinée, était en effet de faire émerger les principaux thèmes du projet alimentaire. « Nous allons retenir environ huit catégories puis les groupes se reformeront afin de se concentrer sur un domaine particulier et proposer différentes actions », explique Solène Raoul. A l’issue de cette journée, les acteurs du territoire pourront se réunir en groupe de travail afin d’avancer sur ces thématiques précises et déployer différentes actions. « On peut envisager de mettre en place des ateliers sur les produits locaux au sein des écoles par exemple », souligne l’animatrice. « A terme, l’idée est de faire participer les habitants, les enfants… Les actions seront ouvertes à tous. »

Deux autres projets sur l’île

Pour la collectivité, l’enjeu est en effet de mettre en place une politique alimentaire locale en suscitant une gouvernance territoriale. « La 3CO a des compétences mais les mairies aussi. La finalité est de mettre tout le monde autour de la table pour réfléchir à un projet commun. »

Financé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le projet alimentaire territorial est également soutenu par l’Ademe, le groupe d’actions locales ouest grand sud et le conseil départemental.

Sur l’île, deux autres projets de ce type devraient bientôt voir le jour. L’un au sein de la communauté de communes du Sud, l’autre porté par la Cadéma (communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou).

La Deal prend une dimension maritime

Il faudra dire dorénavant direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (Dealm). En effet, depuis le 1er janvier dernier, l’unité maritime passe sous le giron du service de l’État qui réalise et supervise l’aménagement du territoire. Explications avec son directeur, Olivier Kremer.

Flash Infos : Qu’est-ce que le passage de Deal en Dealm va changer ?

Olivier Kremer : C’est une capacité offerte de pouvoir couvrir l’ensemble du territoire. Rassembler les services existants avec la partie maritime va nous permettre de travailler sur les dossiers, notamment sur la gestion du domaine maritime, que ce soit le littoral, les mangroves et le lagon.

Le saviez-vous❓

Depuis le 1er janvier 2023, la DEAL est devenue la DEALM, la Direction de l’#Environnement, de l’#Aménagement, du #Logement et de la #Mer. pic.twitter.com/bpiR7XkKaC— Préfet de Mayotte (@Prefet976) January 20, 2023

F.I. : Comment l’Unité maritime fonctionnait auparavant ?

O.K. : En métropole, chaque département ayant un littoral a une DDTM (direction départementale des territoires et de la mer). C’est aussi le cas en Guyane avec la DGTM. A La Réunion, ils ont plutôt la direction de la mer sud de l’océan Indien (DMSOI). C’est d’elle dont dépendait l’Unité maritime de Mayotte. Ça rendait les délais sur certains dossiers plus longs. D’où le décret de novembre 2020 (appliqué depuis le 1er janvier 2023) qui crée la Dealm.

F.I. : Concrètement, ça donne quoi ?

O.K. : L’unité maritime intègre complètement la Dealm. Quand ses membres étaient parfois présents pour des dossiers les concernant, ils assistent maintenant à chaque réunion. Le chef du service devient d’ailleurs adjoint au directeur de la Dealm. Sur le terrain, pour les pêcheurs, tout ce qui est formation, agrément et contrôle, tout reste comme avant. C’est également le cas pour l’accompagnement et la gestion des crédits européens.

F.I. : Les effectifs restent les mêmes ?

O.K. : Oui, il y a 28 agents qui sont répartis sur deux sites, Dzaoudzi et au port de Longoni. On doit être sur du moitié-moitié. Il n’y a qu’un seul agent qui va rester rattaché à la direction de la mer, celui en charge de l’inspection des bateaux. Ses missions ne rentrent pas dans le cadre du décret.

La route de Chirongui dans les priorités

L’arbitrage n’est pas encore finalisé pour les travaux de cette année 2023, mais la route qui traverse le centre de Chirongui est « une priorité », estime le directeur de la nouvelle Dealm. Pour rappel, cette dernière a en charge les routes nationales uniquement. Pour éviter de générer les embouteillages à cause d’un passage limité sur une voie au lieu de deux, les travaux du centre-ville se feront de nuit.

Côté Dzoumogné, le chantier du rond-point à l’entrée du village « avance bien ». Les entreprises y sont en phase de pré-chargement, c’est-à-dire que tous les matériaux sont acheminés pour réaliser la déviation qui permettra d’éviter le bourg pour rejoindre le nord de Mayotte. Elle est toujours prévue pour « fin 2024 ». « On fait tout pour tenir les délais », promet Olivier Kremer. Une fois la déviation finalisée, le pont de Dzoumogné installé en octobre 2022 sera démonté. Un autre avec deux fois une voie le remplacera.

« Nous avons ramassé quinze sacs poubelles en une heure »

Dans le cadre d’un projet sur la protection de l’environnement, 70 élèves de seconde du lycée de Sada ont participé à un ramassage de déchets, ce jeudi 26 janvier. Et le constat est alarmant.

Débris de meubles, pneus, briques de jus d’orange, cannettes de soda… Pendant une heure, 70 élèves de seconde du lycée de Sada ont nettoyé les abords de leur établissement, ce jeudi 26 janvier. « C’était impressionnant, je n’imaginais pas autant de déchets. On a retrouvé des couches sales et des morceaux de machine à laver dans les buissons, dans la rue du lycée… Et on a rempli quinze gros sacs poubelles, ils étaient super lourds », assure Myriam Placi, élève en seconde.

Une action de ramassage qui s’intégrait à un projet plus global sur la protection de l’environnement. « En cours d’anglais, nous avons tout un chapitre sur les enjeux environnementaux. On y parle de la militante écologiste Greta Thunberg, du dérèglement climatique… Mais aborder le sujet ne suffit pas, on voulait agir concrètement », précise Nirina Caramla, professeure d’anglais, qui porte le projet « Lycée vert » aux côtés d’Ahmadou Fall , professeur de l’option journalisme. Les élèves de seconde ont ainsi été consultés pour mettre en place des actions. Et plusieurs propositions ont été retenues.

« On peut se donner les moyens »

« D’abord, ils ont réalisé des affiches pour sensibiliser leurs camarades à la gestion des déchets. Les prévenir du risque qu’ils terminent leur course dans le lagon, puis qu’ils soient ingérés par des poissons et qu’ils finissent dans notre alimentation », détaille la professeure d’anglais. Exposées au CDI, ces affiches seront ensuite départagées lors d’un concours. Et pour sensibiliser les dirigeants politiques et les inciter à mettre en place des actions concrètes, les lycéens ont préparé des discours leur étant destinés. Après le ramassage, plusieurs élèves ont lu leur texte à leurs camarades et à leurs professeurs. « On voit qu’on peut se donner les moyens de lancer des actions pour sauver notre planète », estime Mirella Placi, l’une des élèves ayant participé à cette matinée. Un constat partagé par son camarade, Elyas Douhouchina, « avec un peu de motivation, on peut faire plein de choses », estime-t-il.

Pour aller plus loin, les élèves envisagent d’organiser un second ramassage de déchets mais avec tous les élèves du lycée cette fois. « Nous aimerions aller à la plage pour récupérer les déchets ramenés par la mer et nettoyer la mangrove », indique Mary-Afsoi Mchangama, en seconde également.

« Un cran dans la violence a été franchi »

Près de 70 personnes étaient réunies, ce jeudi midi, dans la cour des urgences du centre hospitalier de Mayotte (CHM). Le rassemblement, à l’initiative de la commission médicale de l’établissement, visait à dénoncer l’intrusion et l’agression d’un médecin, le samedi 21 janvier.

Le chirurgien victime d’une séquestration, dans la nuit du samedi 21 janvier au dimanche 22 janvier, était lui-même devant le service des urgences, ce jeudi midi. Lors des faits, il sortait de sa chambre de garde, quand il s’est retrouvé nez-à-nez avec des hommes encagoulés armés « d’une barre de fer ». Ils l’ont enfermé dans la pièce après avoir dérobé des objets électroniques et de la monnaie. Par chance, ils n’ont pas pris son téléphone professionnel et il a pu prévenir le standard. Arrêté une journée, il a repris le travail depuis et ne souhaite pas quitter Mayotte. « J’ai ma vie ici », fait-il remarquer en refusant poliment d’apparaître.

« Nous sommes là pour exprimer notre soutien devant l’acte ignoble et inadmissible dont a été victime notre collègue chirurgien. Un cran dans la violence a été franchi, vu qu’il s’est fait agresser dans le cadre de son travail, dans sa chambre de garde, entre deux interventions », déplore le docteur Pierre Millot, le président de la commission médicale de l’établissement (CME). A l’initiative de ce rassemblement, il condamne les agressions des professionnels de santé à proximité d’un lieu où tous les malades sont accueillis.

« Un acte ignoble », déplore le #docteur Pierre Millot. Le président de la CME du @CHMayotte est à l’initiative du rassemblement de soutien de ce jeudi 26 janvier. Le 21 janvier, un #medecin a été séquestré dans son bureau lors d’une intrusion d’hommes encagoulés #sante #Mayotte pic.twitter.com/2JfSNhFqad

— Mayotte Hebdo (@MayotteHebdo) January 26, 2023

Une image négative en métropole

Il est vrai que cet acte n’améliore en rien la difficile tâche d’attirer des médecins sur l’île. Le directeur du CHM rappelle que les violents affrontements de novembre 2023, qui ont fait la une de l’actualité en métropole, ont dissuadé des candidats de venir. « Heureusement qu’on a du personnel médical ou paramédical, qui malgré toutes les difficultés, continue de travailler au CHM », reconnaît le directeur général du CHM, Jean-Mathieu Defour.

L’arrivée tardive des vigiles, « 45 minutes, une heure » après les faits, a provoqué aussi l’indignation parmi les salariés. « Les gardiens ne doivent pas être seulement décoratifs, mais efficaces. Les accès et les abords immédiats de l’hôpital doivent être sécurisés afin que le personnel de nuit vienne travailler sans avoir la peur au ventre », réclame le docteur Pierre Millot.

Le renforcement des tournées des vigiles, de la vidéosurveillance, des clôtures de l’hôpital est annoncé par le directeur. « C’est dommage parce qu’un hôpital par principe est ouvert. Là, il sera de plus en plus fermé avec des barbelés partout », prévient-il.

Premier « Dimanche activités physiques pour tous » de l’année à Mamoudzou

Le dimanche 29 janvier, la ville de Mamoudzou organise son premier « Dimanche activités physiques pour tous ». Cette journée sera dédiée au sport en plein air au cœur du chef-lieu. De 8h à 17h, différentes activités seront réparties sur le front de mer de Mamoudzou (boulevard Mawana-Madi), du rond-point Zéna Mdéré jusqu’au croisement entre le boulevard Halidi Selemani et le boulevard Mawana-Madi.

Le dimanche 29 janvier, la ville de Mamoudzou organise son premier « Dimanche activités physiques pour tous ». Cette journée sera dédiée au sport en plein air au cœur du chef-lieu. De 8h à 17h, différentes activités seront réparties sur le front de mer de Mamoudzou (boulevard Mawana-Madi), du rond-point Zéna Mdéré jusqu’au croisement entre le boulevard Halidi Selemani et le boulevard Mawana-Madi.

Basketball, arts martiaux, football, vélo, course d’orientation et bien plus d’activités à découvrir pour toutes et tous et à tous âges. En complément de ces activités sportives, de nombreuses associations animeront des stands de sensibilisation sur la nutrition, la santé et autres thématiques.

Attention, des stationnements seront interdits et des interdictions de circulation de voirie seront mises en place tout au long du week-end (voir carte). Des déviations seront mises en place sur tous les accès des diverses voies mentionnées et sur les voies sécantes à celles-ci de façon à ne pas gêner les usagers. Seuls les véhicules de police, de gendarmerie, des secours et d’incendie seront autorisés à circuler et à stationner sur les voies précitées.

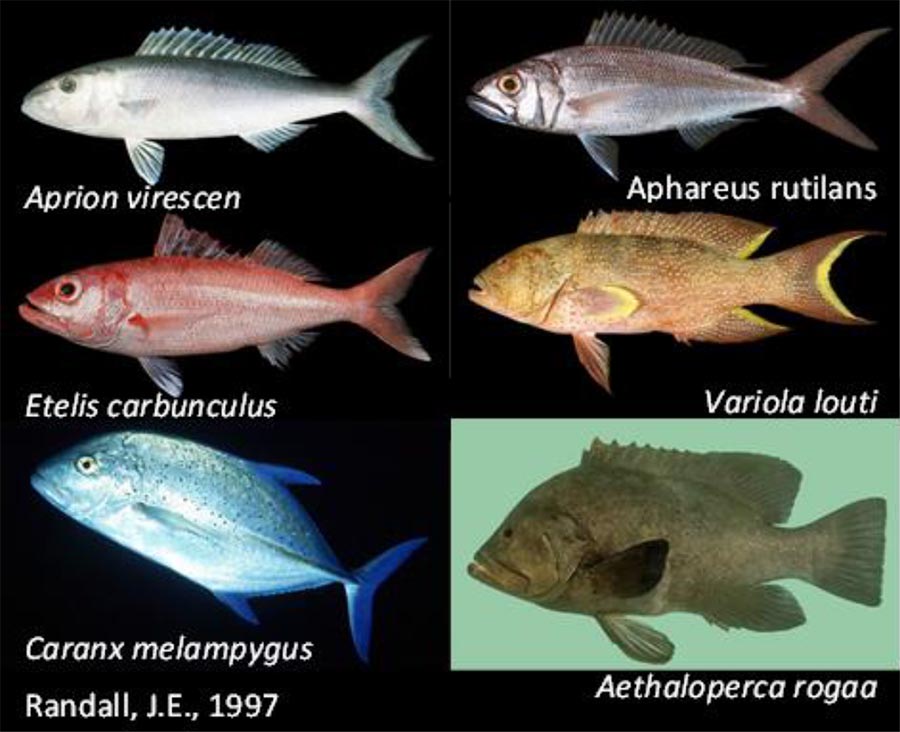

Une étude lancée pour six espèces de poissons pêchés à Mayotte

Afin d’évaluer l’état des stocks exploités et de développer une pêche durable à Mayotte, le Parc marin, les scientifiques et les gestionnaires du milieu marin étudient la biologie de six espèces de poissons démersaux pêchés sur les récifs de l’île. Les poissons démersaux vivent près du fond des mers et sont très mobiles.

Afin d’évaluer l’état des stocks exploités et de développer une pêche durable à Mayotte, le Parc marin, les scientifiques et les gestionnaires du milieu marin étudient la biologie de six espèces de poissons démersaux pêchés sur les récifs de l’île. Les poissons démersaux vivent près du fond des mers et sont très mobiles.

L’étude des cycles de vie des espèces est essentielle pour évaluer l’état d’un stock. C’est pourquoi ce projet de recherche vise à acquérir des données biologiques sur six espèces de poissons démersaux de récif, de distinguer différentes populations d’une même espèce et de proposer des critères pour décrire l’état des populations de poissons. Ce sont donc six espèces qui ont été ciblées : carangue bleue, vivaneau job, vivaneau rouillé, vivaneau rubis, vieille rogaa, croissant queue jaune. Depuis septembre, l’équipe de terrain collabore avec les pêcheurs locaux pour échantillonner les espèces définies.

Demerstock est un projet de recherche appliquée dans le domaine de l’exploitation des ressources marines par la pêche. Il vise à contribuer au développement d’une pêche durable à Mayotte.

UNSS : direction la métropole pour l’équipe minime mixte de collège de M’Gombani

Dans le cadre du championnat de France UNSS Cross-Country, l’équipe minime mixte du collège de M’Gombani, nommée championne d’académie de cross, s’est envolé ce mercredi pour représenter Mayotte. Les courses auront lieu le samedi 28 janvier, au centre universitaire de Dijon à 13h15 pour les minimes filles et à 13h45 pour les minimes garçons. Le retour des six sportifs est prévu à Dzaoudzi le mardi 31 janvier. Nouveau recteur de l’académie de Mayotte, Jacques Mikulovic leur a adressé des encouragements par mail : « Bonne chance à toute cette délégation. Pensez au bonnet, il va faire frais sur Dijon à cette période ».

Dans le cadre du championnat de France UNSS Cross-Country, l’équipe minime mixte du collège de M’Gombani, nommée championne d’académie de cross, s’est envolé ce mercredi pour représenter Mayotte. Les courses auront lieu le samedi 28 janvier, au centre universitaire de Dijon à 13h15 pour les minimes filles et à 13h45 pour les minimes garçons. Le retour des six sportifs est prévu à Dzaoudzi le mardi 31 janvier. Nouveau recteur de l’académie de Mayotte, Jacques Mikulovic leur a adressé des encouragements par mail : « Bonne chance à toute cette délégation. Pensez au bonnet, il va faire frais sur Dijon à cette période ».

Lutte contre les cancers : Amalca organise une conférence-échange

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les cancers, qui a eu lieu chaque année le 4 février, Amalca organise différents événements en faveur des malades et familles. A cette occasion, cinq membres de l’association de socio-esthétique et socio-coiffure réunionnaise « un autre regard » feront découvrir leurs métiers, n’existant pas à Mayotte, et partageront leur parcours.

L’association organise le dimanche 5 février, une journée de bien-être en faveur des malades et leurs familles. Le lendemain, lundi 6 février, de 8h à 12h, une conférence-échange se tiendra à l’Hémicycle Younoussa Bamana. Cette conférence aura pour thème « à la découverte des métiers de socio-esthéticien et socio-coiffeur ».

Du changement à l’Insee La Réunion-Mayotte

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui est à cheval dans l’océan Indien entre La Réunion et le centre Kinga à Kawéni, annonce avoir une nouvelle cheffe du service Études et Diffusion. En effet, Magali Bonnefont remplace à Sébastien Seguin « qui a rejoint la direction générale de l’Insee, en qualité de chef de la division communication externe ». La nouvelle collaboratrice devrait trouver rapidement ses marques, elle avait déjà exercé la même fonction en Corse.

Département : un appel à projets culturels lancé ce lundi

Dans le cadre de l’appel à projets culturels 2023, le conseil départemental de Mayotte informe les acteurs culturels que le téléservice intitulé « Culture et Patrimoine » est ouvert depuis ce lundi 23 janvier pour le dépôt des dossiers de demandes de subventions. Il le sera jusqu’au mercredi 22 février. La plateforme numérique mise en ligne est accessible sur le lien lecd976soutientmonprojet.fr ou via www.cg976.fr, onglet Subventions.

« Il est fortement conseillé de se conformer aux axes thématiques définis dans l’appel à projets pour s’assurer de la recevabilité de son projet », rappelle toutefois le Département.

Fabien Roussel (PCF) intervient au collège de Kani-Kéli

Via la visioconférence, le secrétaire national du Parti communiste français a rencontré des élèves de 3e du collège des Ylangs-Ylangs et leur enseignant, à Kani-Kéli, ce mercredi 25 janvier, en milieu de matinée. « Alors que Mayotte est une île très éloignée des lieux de décision de notre pays, Fabien Roussel a accepté de répondre aux questions sur la vie politique et les institutions en France sous la Ve République », confirme le cabinet du candidat à l’élection présidentielle de 2022 (il avait récolté 2,28% des voix au premier tour). Son intervention auprès des jeunes visait à « les aider à se projeter davantage dans leur rôle de citoyen de la République ».

Via la visioconférence, le secrétaire national du Parti communiste français a rencontré des élèves de 3e du collège des Ylangs-Ylangs et leur enseignant, à Kani-Kéli, ce mercredi 25 janvier, en milieu de matinée. « Alors que Mayotte est une île très éloignée des lieux de décision de notre pays, Fabien Roussel a accepté de répondre aux questions sur la vie politique et les institutions en France sous la Ve République », confirme le cabinet du candidat à l’élection présidentielle de 2022 (il avait récolté 2,28% des voix au premier tour). Son intervention auprès des jeunes visait à « les aider à se projeter davantage dans leur rôle de citoyen de la République ».

La mairie annexe de Passamaïnty a rouvert ce mercredi

Des travaux avaient nécessité la fermeture de la mairie annexe de Passamaïnty. La Ville de Mamoudzou a indiqué sa réouverture ce mercredi 25 janvier. « Pour rappel, la mairie annexe de Passamaïnty est ouverte de 7h30 à 16h. Vous pouvez dès à présent prendre vos rendez-vous sur l’Espace Citoyen pour les démarches liées aux dépôts et retraits des titres d’identité, les mariages et Pacs (pacte civil de solidarité) », indique la municipalité.

Un rassemblement, ce jeudi, après la séquestration d’un chirurgien

Le fait divers du week-end dernier a fait réagir le personnel du centre hospitalier de Mayotte. Dans la nuit de samedi à dimanche, des hommes encagoulés et armés sont entrés dans le service des urgences du CHM. Au cours du cambriolage, au troisième étage, ils ont séquestré l’un des chirurgiens. En réponse à cet acte qui a choqué le personnel, un rassemblement aura lieu, ce jeudi midi, dans la cour du service des urgences. C’est la Commission médicale de l’établissement (CME), l’organe de gouvernance médicale du CHM, qui en a fait la demande. « L’hôpital doit rester un sanctuaire protégé et inviolable. Le fait qu’il y ait de l’insécurité hors de ses murs ne signifie nullement qu’il faille accepter la fatalité que celle-ci s’incruste au cœur de l’établissement et que les praticiens et les soignants viennent exercer la peur au ventre », s’indignent les médecins qui composent l’instance.

La direction a également réagi, ce mercredi après-midi, par un communiqué. « La direction du CHM, représenté par Jean-Mathieu Defour, apporte tout son soutien au chirurgien qui a été victime d’une agression durant l’exercice de ses fonctions dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier, aux urgences. Les atteintes envers les professionnels de santé sont inadmissibles », déclare le centre hospitalier. « Une plainte a été déposée par le directeur de l’établissement, ainsi que par la personne visée par cette attaque », ajoute-il.

Un squat démantelé devant l’hôpital de Mamoudzou

L’ancienne maison qui accueillait des magistrats, avenue Abdoul Bastoi Omar, à Mamoudzou, a été vidée et les clôtures retirées, ce samedi 21 janvier. L’habitation servait de squat depuis des années maintenant. « On a identifié treize personnes, mais les occupants nous disaient être vingt », affirme Chaharoumani Chamassi, le directeur de la prévention et de la sécurité urbaine de la police municipale de Mamoudzou. Une quinzaine de chiens y était également élevée.

L’ancienne maison qui accueillait des magistrats, avenue Abdoul Bastoi Omar, à Mamoudzou, a été vidée et les clôtures retirées, ce samedi 21 janvier. L’habitation servait de squat depuis des années maintenant. « On a identifié treize personnes, mais les occupants nous disaient être vingt », affirme Chaharoumani Chamassi, le directeur de la prévention et de la sécurité urbaine de la police municipale de Mamoudzou. Une quinzaine de chiens y était également élevée.

L’état dégradé et les agressions près de ce lieu situé en face des urgences du centre hospitalier de Mayotte ont poussé la collectivité à agir. Une bonne partie de ce qui était dans la maison a été mis dehors. La toiture et les grilles ont été enlevées afin de dissuader les occupants de revenir sur ce terrain qui a été acquis par l’hôpital.