L’internationale tricolore s’est prêtée volontiers au jeu des photos. Ici, de gauche à droite, Ambdilwahedou Soumaïla, le maire de Mamoudzou, Mohamed Boinariziki, le président de la ligue mahoraise de football, Rachadi Saindou, Wendie Renard, Moudjibou Saïdi, maire de Dembéni, et Hassani El Anrif, président de l’Office départemental des sports et conseiller départemental.

L’internationale tricolore Wendie Renard veut former des « pépites » à Mayotte

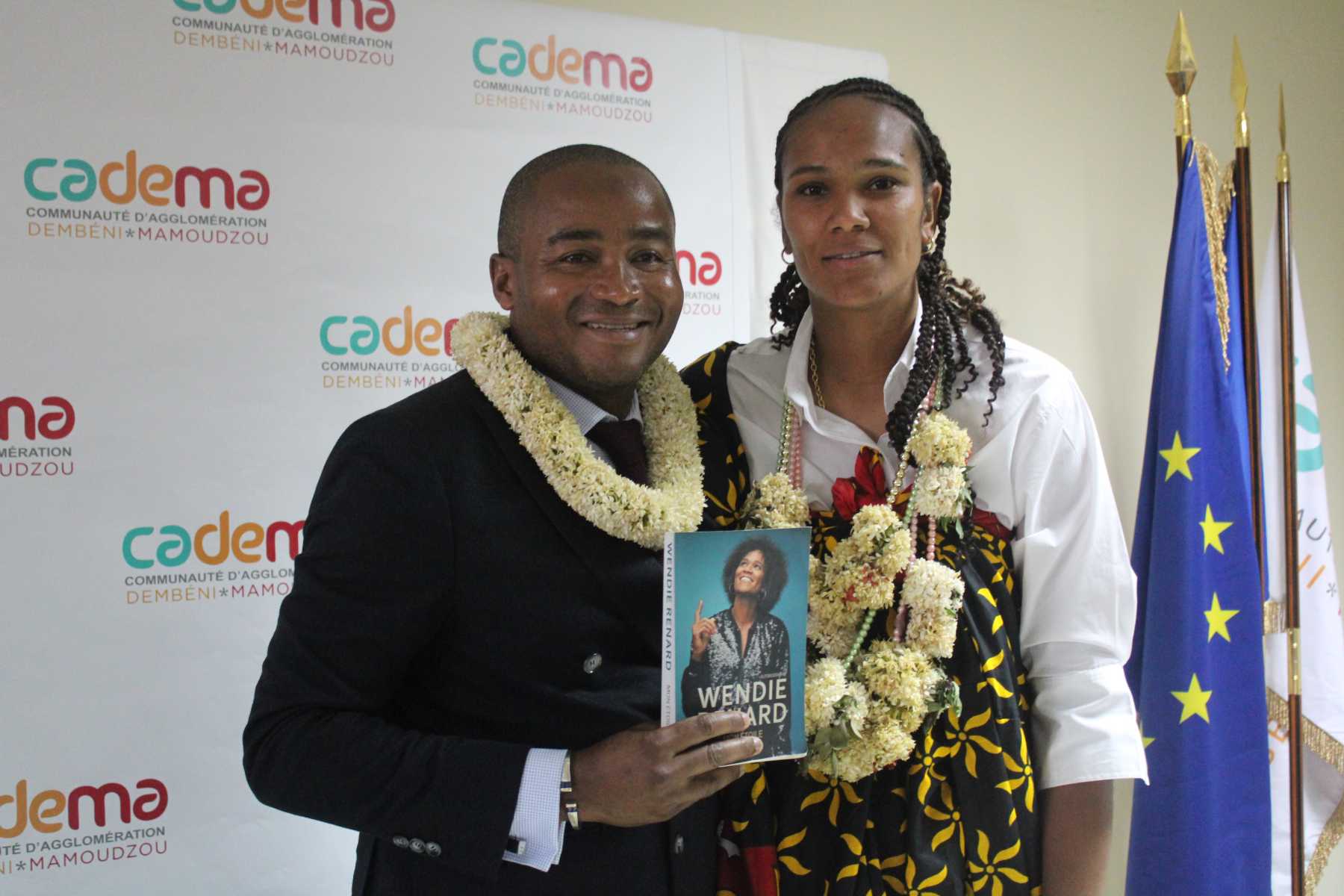

Venue défendre la première académie à son nom, la joueuse de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France Wendie Renard passe quelques jours à Mayotte. Elle rencontrera quelques futures partenaires aux côtés de la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou, qui, elle, a déjà trouvé le terrain à Hajangua, sur la commune de Dembéni.

Tout juste auréolée d’un nouveau titre de championne de France de football (son seizième maintenant), Wendie Renard a pris l’avion pour venir à Mayotte, ce jeudi. Et elle est arrivée, un peu retard certes (son vol a atterri deux plus tard que l’heure prévue), mais elle a réussi. Un voyage de quelques jours (elle repart en milieu de semaine) qui correspond à une période de repos bien mérité avant la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie, dont le coup d’envoi sera le 20 juillet. « On a rendez-vous le 20 juin à Clairefontaine. On a le droit à quelques jours de repos. C’est très rare avant les grandes compétitions, donc ça fait du bien », admet la cadre de l’équipe de France aux 141 sélections. Se relâcher, c’est un bien gros mot pour la Martiniquaise. Celle-ci est à Mayotte pour faire ce qu’elle sait faire de mieux, défendre. Pas sur les meilleures attaquantes mahoraises, non, plutôt un projet qui lui tient à cœur, une académie de football mixte qui portera son nom. La Cadema (communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou) lui a d’ailleurs trouvé un point de chute à Hajangua.

« Tout l’enjeu de cette académie est de développer un pôle d’excellence sur notre territoire pour les jeunes joueurs et joueuses mahorais. Qui aurait pu incarner mieux l’avenir que Wendie Renard quand le sport de haut-niveau est de plus en plus féminin ? », fait remarquer le président de la Cadema, Rachadi Saindou, qui espère faire de l’internationale tricolore de 32 ans une ambassadrice de l’île. Il compte aussi sur l’académie pour booster l’économie autour du centre, qui ne sera pas loin du campus connecté. « Le troisième objectif poursuit une utilité sociale et de formation des jeunes », développe-t-il, aux côtés d’une Wendie Renard qui a quitté son île pour rejoindre Lyon et intégrer le meilleur club du monde à l’âge de 16 ans.

« La possibilité de rêver comme moi »

Difficile pour « la capitaine de projet » de ne pas penser à son propre parcours au moment d’évoquer la future académie. « Ma venue consiste à apporter aux jeunes Mahorais la possibilité de rêver comme moi j’ai pu le faire à l’âge de 7 ans », considère-t-elle. Interrogée sur le fait de former aussi des attaquantes et des milieux de terrains, la défenseure répond en souriant : « Bien entendu. Le plus important, c’est de former un maximum de pépites. Pour jouer au foot, il faut onze titulaires, avec des remplaçants ».

Elle ne s’est pas épanchée sur les détails, comme les conditions d’entrée ou la forme que prendra l’académie. « Plus on commence tôt, plus ça permet aux plus jeunes d’ancrer les bases, la répétition », estime la joueuse. Son conseil, maître Laurent Burgy, situe le palier d’entrée à l’académie vers 7 ans, soit l’âge où Wendie Renard a commencé le football. La petite équipe compte rencontrer la ligue mahoraise, le Département et la préfecture de Mayotte pour peaufiner le projet qui sera sous un format associatif et surtout trouver des financements (elle aura peu de temps pour le terrain, même si elle assistera à un tournoi de foot féminin ce vendredi matin à Sohoa).

Mûrissant l’idée depuis un moment, la capitaine peut s’inspirer de sa carrière à Lyon pour sa future académie qu’elle voulait absolument dans un département ultramarin, « où il n’y a pas forcément d’infrastructures ». « C’est vrai qu’en arrivant dans l’Hexagone, je me suis rendu compte de ce que c’était le professionnalisme, les structures, les moyens. Ça fait 17 ans que je suis à l’Olympique lyonnais. Je vois comment on travaille », rappelle celle qui aime apparemment toujours autant les défis, malgré un palmarès déjà bien rempli.

Avec ce nouvel outil, elle pourrait peut-être aux joueurs locaux de s’en approcher. « Et pourquoi pas préparer la prochaine Wendie Renard mahoraise ou le prochain Kylian Mbappé mahorais ? », exprime comme vœu Rachadi Saindou.

« La médecine est encore parfois un peu sexiste »

Le conseil départemental de Mayotte organisait, ce jeudi 1er juin, la journée autour de la santé des femmes. A la salle de cinéma Alpajoe, à Mamoudzou, une centaine de personnes sont venues échanger sur les problèmes qui touchent les femmes et leur bien-être.

Dix pour cent des femmes mahoraises n’ont jamais vu de médecins généralistes. Cette négligence s’explique par plusieurs facteurs : vie de famille, pression sociale, violences ou encore manque de connaissances biologiques. La journée de jeudi tendait donc à sensibiliser sur plusieurs sujets : développer une meilleure connaissance biologique autour des femmes pour une meilleure prise en charge médicale, sensibiliser sur les pathologies telles que l’endométriose ou le cancer du col de l’utérus mais aussi parler de la santé mentale des femmes. Le but était de sensibiliser contre la négligence et le mauvais traitement que peuvent subir les femmes au niveau de leur santé.

« Cet oubli de soins de santé s’explique par le rôle que la société assigne aux femmes », affirme le docteur Martine Eutrope, médecin généraliste. Avec leur vie professionnelle, la pression sociale de s’occuper de leur famille et enfants, leur santé passe souvent au dernier plan. « La santé, c’est un état de bien-être physique, mental, social et pas l’absence de maladies. Mesdames, avant de s’occuper des autres, il faut s’occuper de sa santé », rappelle-t-elle. Ses pathologies propres aux femmes comme par exemple les chocs toxiques sont peu connus des médecins et donc peu diagnostiqués, pour beaucoup de femmes dont la santé est négligée. « La médecine est encore parfois un peu sexiste », soutient Zouhourya Mouayad Ben, vice-présidente du conseil départemental de Mayotte.

Le Département souhaite améliorer la santé des femmes mahoraises, levier important de la lutte contre les inégalités femmes hommes. « 10% des femmes n’ont jamais consulté de généralistes. 54 % de femmes n’ont jamais consulté de spécialistes. Tous ses chiffres pour vous montrer que les femmes sont souvent en mauvaise santé à Mayotte », atteste Taslima Soulaimana, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité.

La volonté de tourner l’événement vers les plus jeunes a été portée par Zabibou Djabiri, conseillère juridique à l’Acfav (Association pour la condition féminine et aide aux victimes) : « j’aurais aimé emmener cette journée vers ce public-là. Le fléau des agressions sexuelles sur mineur est très présent à Mayotte. Il faut outiller nos filles dès qu’elles sont petites. »

Endométriose et cancer du col de l’utérus

L’association Rédeca, qui est devenue le CRCDC (Centre régional de coordination des dépistages des cancers), a mis l’accent sur le cancer du col de l’utérus. Leur camion itinérant de dépistage leur permet d’aller au plus proche de la population et de faciliter l’accès aux soins pour toutes les femmes. Stratégie de santé par prévention, dépistage et le vaccin de l’HPV, ils s’appuient sur l’importance de la prévention. Méconnu, l’HPV ou papillomavirus, est un virus qui entraîne un cancer du col de l’utérus. « C’est recommandé de faire vacciner les jeunes filles et garçons entre 11 et 14 ans, avant les premiers rapports sexuels », déclare Carolle Vanhille, représentante de l’association. « On fait énormément de prévention parce qu’on considère que ça peut se développer parfois jusqu’à quinze ans après le premier rapport sexuel », atteste Maria Chevrelleau, autre représentante de l’association.

La sensibilisation autour de l’endométriose a été très forte. Cette maladie chronique touche une femme sur dix, mais est souvent négligée par les professionnels de santé. « Bien que de plus en plus médiatisé, l’endométriose reste mal connue alors qu’elle touche plus de 10 % de femmes », déplore la vice-présidente. Le diagnostic se pose en moyenne sept ans après le début du suivi. Cet oubli de soin peut engendrer un poids sur le mental des femmes atteintes. « Souvent, c’est une maladie qui n’est pas reconnue par l’entourage de ces patientes. On leur dit qu’elles exagèrent, que ce sont des douleurs de règles, on leur reproche de ne pas aller travailler aussi. Des dépressions peuvent s’ajouter à l’endométriose », regrette Asma Chébil, gynécologue-obstétricienne.

« A Mayotte, malheureusement, on n’a pas encore de centre de référence. Il faut aller faire une consultation gynécologique au CHM, les sages-femmes et médecins libéraux ou encore les gynécologues privés », déclare la gynécologue. Une association a cependant vu le jour en septembre 2022 : EndoMayotte. Elle s’occupe d’apporter du soutien et de sensibiliser aux femmes mahoraises touchées.

Santé mentale : les violences faites aux femmes

Le point a aussi été mis sur les violences et l’impact sur la santé mentale des femmes, un aspect parfois oublié. La psychologue Houssamie Mouslim souligne : « les douleurs uro-génitales, les infections urinaires à répétition, il faut les écouter parce que ça s’exprime là où ça fait mal quand il y a des violences sexuelles ». Elle dénonce les actes sexuels non consentis et explique que le processus commence par soigner les douleurs physiques pour ensuite orienter les patientes vers des psychologues, pour soigner les blessures traumatiques.

Les femmes victimes de violences, qu’elles soient conjugales, psychologiques ou sexuelles sont souvent touchées par des problèmes de confiance en soi. Houssamie Mouslim explique que c’est aussi un aspect de la santé oublié, la santé sociale, mais aussi qui traumatise parfois profondément les victimes. « Ces troubles du sommeil, ces flashbacks, la mémoire traumatique, les victimes restent parfois figées dans le moment traumatique », constate-elle.

La radio en fête dans les lycées et collèges de Mayotte

Une première dans l’île, les établissements du second degré de notre département ont consacré une journée de fête à l’outil médiatique radio. Cet événement national, qui en est à sa troisième édition cette année, s’invite pour la première fois à Mayotte. Résultat plutôt époustouflant pour des élèves qui se cherchent encore. Une chose est sûre, la parole se libère….

Après le séminaire de la semaine dernière au collège de Kwalé, les choses ont pris une forme encore plus sérieuse, ce jeudi, au lycée polyvalent de Dembéni (situé à Tsararano). La radio en tant qu’outil médiatique et de communication était célébrée par tous les établissements scolaires du second degré (collèges et lycées) dans le cadre d’un événement national programmé dans quelques semaines dans l’Hexagone, les 15 et 16 juin. En raison du calendrier des vacances scolaires, Mayotte a choisi d’être en avance, question de marquer le coup aussi. C’est le centre pédagogique de Mayotte qui est à l’initiative de cet évènement soutenu par le ministère de la Culture et l’Arcom, Éric Micaelli en étant le maître d’orchestre. Dans le concret, cette fête de la radio à Mayotte est une occasion unique de mettre en valeur les webradios scolaires existantes dans les lycées de Dembéni et Coconi, ainsi que les collèges de Chiconi (la plus en avance en la matière) et Kani-Kéli.

Le LPO de Dembéni qui a accueilli cet évènement ce jeudi prévoit de créer sa classe média dès la rentrée scolaire prochaine. Pour cette première fête de la radio en milieu scolaire, l’honneur est revenu à deux des premières radios historiques de l’île : Mayotte La 1ère (anciennement RFO Mayotte et bien avant, France 3 Mayotte) et Radio Dziani. Les deux étaient sises à Pamandzi, l’une non loin de l’autre, et bien d’autres radios encore (Radio Lagon et Europe 2 Mayotte). Pour l’événement, sous le haut parrainage de Michel Toumoulin, proviseur du LPO de Dembéni, et Ismaël Saïd Combo Yacout, un des pionniers de la radio publique à Mayotte, la barre a été placée plutôt très haute. Mayotte la 1ère a consacré ainsi ses directs matinaux quotidiens dans la cour de l’établissement dès 6h30 sous les regards ébahis de tous les lycéens qui n’avaient pas encore cours à cette heure-là. Dans les conditions professionnelles du direct, la revue de presse de Bruno Minas, comme l’émission phare quotidienne « Zakwéli », se sont déroulés avec la participation de scolaires de Dembéni qui ont pu ainsi interviewer notre confrère, Toufaïli Andjilani, rédacteur en chef de Mayotte la 1ère. Seule fausse note dans ce décor, une pluie imprévue non programmée qui s’est invitée à cette fête et a contraint le déménagement du plateau en des lieux plus adaptés aux conditions du direct.

L’antenne offerte aux élèves

Pour Cyril Cahuzac, professeur documentaliste du lycée et cheville ouvrière de cet évènement), cette grande première a permis de faire se rencontrer les webradios scolaires de Mayotte pour produire des émissions, faire des ateliers et des conférences. Près de deux heures d’antenne ont été offertes par Mayotte la 1ère et deux heures et trente minutes par Radio Dziani à cinq webradios scolaires mahoraises : Chiconi, Coconi, Démbéni, Koungou, Kani-Kéli (deux lycées et trois collèges). Invité exceptionnelle de la journée, le lycée de Chirongui qui est venu pour parler du livre de contes écrit par ses élèves. Ainsi, grâce à Mayotte la 1ère, tous les élèves issus de ces établissements scolaires ont pu faire de la radio, ce jeudi. Ils ont pu présenter leurs podcasts déjà réalisés et des interviews en direct, etc. En dehors de Chiconi très avancée dans cette future matière pédagogique depuis trois ans, les autres ont montré leurs réalisations pédagogiques et culturelles importantes. Un voyage pour les BTS électriciens dans un hôpital à Anjouan, les CAP qui ont fait un mouringué de démonstration etc, des matières très diverses. La protection de l’environnement a été un sujet très largement traité par les élèves des collèges de Koungou et Chiconi. Une thématique très récurrente dans les interventions scolaires de Mayotte. Le collège de Kani-Kéli a abordé avec beaucoup de courage le sujet du harcèlement scolaire. En revanche, le lycée agricole de Coconi lui a choisi de présenter les différentes filières d’enseignement qu’elle propose de l’ambiance qui règne dans l’établissement ainsi qu’un voyage à Madagascar.

A l’échelle du ministère de l’Éducation nationale, le département de Mayotte est très réputé pour son dynamisme dans le domaine des médias scolaires, avec pas moins de quinze supports différents. Mayotte est le premier département ultramarin à avoir créer autant de médias scolaires actifs.

Miss Bwadra 2023 : « Ce qui compte, c’est qu’elles s’assument comme elles sont »

Alors que le concours de Miss Bwadra a lieu, ce samedi 3 juin, au gymnase de Cavani, Zainaba Mohamed, secrétaire générale de l’association Nariké M’sada et membre de l’organisation, explique en trois questions ce retour après cinq ans d’absence.

Flash Infos : Vous organisez une nouvelle élection de Miss Bwadra à l’occasion des vingt ans de Nariké M’sada, association qui lutte notamment contre les violences faites à la personne. Quel est l’objectif de cet événement ?

Zainaba Mohamed : Une des missions de l’association Nariké M’sada est de lutter contre les discriminations faites aux femmes. À Mayotte, le terme « bwadra » est considéré comme péjoratif. Pourtant, on a décidé de prendre ce nom pour montrer que même si l’on est bwadra, on reste avant tout un être humain, qui a une place dans la société et qui doit être accepté avant tout pour ses qualités.

F.I : Quels sont les critères de participation au concours ?

Z.M. : Il n’y a pas vraiment de critères. Toutes les femmes majeures qui se considèrent bwadra peuvent participer et se proposer comme candidates. Ce qui compte, c’est qu’elles s’assument comme elles sont, et qu’elles se saisissent de cette opportunité pour s’exprimer en tant que bwadra ; qu’elles transmettent le message qu’elles souhaitent porter. Cette année, on a eu neuf candidates, c’est bien plus que ce à quoi on s’attendait.

F.I. : Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’élection depuis 2018 ?

Z.M. : Avec le Covid-19, nous n’avons pas pu organiser une deuxième édition comme on le souhaitait en 2020. C’est dommage, car la population avait très bien reçu l’événement en 2018. Construire un événement de ce type prend beaucoup de temps, alors ça nous a permis de réfléchir à la façon dont on voulait s’organiser. Pour nous, c’était évident et nécessaire qu’on remette en place cette élection. Miss Bwadra, on espère en faire un événement annuel. C’est une aventure qui ne fait que commencer, grâce aux partenaires qui ont cru et adhéré au projet, et qui nous ont permis de l’organiser. Nous les remercions pour leur aide.

Ce samedi 3 juin, à partir de 16 h, sur le plateau de basket de Cavani à Mamoudzou, élection de Miss Bwadra 2023. Les billets peuvent être achetés en ligne sur le site internet (https://my.weezevent.com/miss-bwadra-2023) pour douze euros, ou sur place le jour de l’évènement pour quinze euros. Le concours sera diffusé en direct sur la page Facebook de l’association.

Un plan blanc déclenché à Mayotte faute de médecins

Le centre hospitalier de Mayotte (CHM) manque gravement de personnel. L’insécurité et l’opération Wuambushu plombent les recrutements. Ce jeudi 1er juin, la direction a donc déclenché le plan blanc pour répartir les médecins restants sur les services les plus en difficultés.

Ce n’est pas nouveau, le centre hospitalier de Mayotte fait face à des besoins criants de personnel, mais peine à les combler faute d’attractivité. Par exemple, au Smur (structure mobile d’urgence et de réanimation) un seul médecin urgentiste est disponible pour le mois de juin, alors qu’il en faudrait cinq, puisqu’il manque à la fois un médecin « choc », deux de gestion et un autre d’accueil. Fait inédit également, la période où ce manque se fait ressentir. « D’habitude, c’est plutôt juillet et août, au moment des congés. Là, c’est dès le mois de juin », constate Christophe Blanchard, le directeur adjoint du CHM. La direction n’a pas eu trop le choix pour assurer la continuité des soins dans les différents services. Elle a activé le plan blanc, ce jeudi, en accord avec les organisations syndicales.

Une note d’information a été envoyée au personnel, ce jeudi. « Il a été décidé de passer au niveau 2 du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles », précise-t-elle. L’admission aux urgences se fera en fonction de la gravité des symptômes et des blessures. « L’accueil et l’orientation des patients s’effectueront à deux niveaux. Premièrement, à l’entrée des urgences au niveau du poste de tri et d’orientation. Deuxièmement, au Samu, au centre 15, en incitant la population à prendre contact avec celui-ci avant de se rendre aux urgences. »

La réorganisation des urgences ne sera pas sans conséquences sur le reste des services. L’UHCD (unité d’hospitalisation de courte durée) et des box (adulte et pédiatrie) sont fermés provisoirement. Des consultations, hormis pour la prise en charge des patients chroniques, sont reportées. La Réunion, pour des évacuations sanitaires, et « des renforts complémentaires », vont être sollicités, prévient le CHM.

Tous les services touchés

Le manque de médecins s’explique par l’insécurité chronique de l’île. L’opération Wuambushu, qui intensifie la lutte contre l’immigration illégale et la démolition de quartiers informels, est aussi un frein au recrutement, plusieurs désistements sont intervenus ces dernières semaines. « Cela pousse aussi les médecins à partir de l’île. Avec tout ce qui se passe à Mayotte, ils n’ont pas envie de rester. Si en plus, ils ne sont pas en sécurité. Même les infirmières démissionnent », s’inquiète Fatila Abdallah, membre du syndicat CFDT au CHM.

Comme le directeur adjoint, elle observe que beaucoup de médecins manquent, et pas seulement aux urgences. « En ophtalmologie, cela fait un an que nous n’avons pas de médecins », témoigne-t-elle. Tous les corps médicaux de l’hôpital sont incomplets. Les sage-femmes et les pédiatres sont eux aussi particulièrement touchés. Certains services se retrouvent parfois avec un médecin pour une vingtaine de patients, causant des difficultés de fonctionnement au sein du centre hospitalier. « Nous, syndicalistes, on le sent, on le voit. Un ou deux médecins ne peuvent pas soigner 25 patients et encore moins assurer les consultations derrière », rappelle la syndicaliste.

Son directeur acquiesce. Celui-ci est en contact avec le ministère de la Santé, ce jeudi après-midi, pour tenter de trouver des solutions.

Circulation alternée : A partir du 19 juin, ce sera moitié-moitié dans Mamoudzou

L’arrêté de circulation alternée pendant un mois a été rendu public, ce jeudi 1er juin. Dès le 19 juin, les véhicules venant de l’extérieur aux plaques d’immatriculation paires ne pourront plus rouler dans la commune de Mamoudzou (de Passamaïnty à Kawéni) les lundis et mercredis, de 5h à 19h. Ce seront les mardis et jeudis pour ceux aux plaques dont les numéros sont impairs. Les vendredis, samedis et dimanches ne sont pas concernés.

Face aux nombreux embouteillages qui perturbent la vie économique de l’île, la Ville de Mamoudzou a décidé de frapper fort en partageant les quatre premiers jours de la semaine en deux catégories, plaques d’immatriculation aux numéros pairs ou impairs. Elle y voit plusieurs raisons. D’abord, il y a une augmentation du nombre de véhicules, 50.000 entrent et sortent quotidiennement de la commune. Ensuite, « la congestion s’est significativement aggravée depuis les travaux » du Caribus, fait valoir la municipalité. Le passage des véhicules de sécurité ou de secours, ainsi que la pollution (le rejet de particules fines) sont également en jeu. La consultation en ligne, qui a montré que 66% des participants étaient favorables à la circulation alternée, lui donne un poids supplémentaire.

Dans les faits, l’arrêté de ce mercredi 31 mai vaut du 19 juin au 20 juillet et est pris à titre expérimental. Les lundis et mercredis, de 5h à 19h, ce seront les voitures venant de l’extérieur de Mamoudzou (voir encadré pour Petite-Terre) aux plaques d’immatriculation impaires qui sont autorisées sur une bonne partie de la commune de Mamoudzou, le secteur concerné allant de Passamaïnty à Kawéni. C’est l’inverse pour les mardis et jeudis. L’article 3 confirme que les deux-roues ou trois-roues ne sont pas concernés par ces mesures, tout comme les habitants de Mamoudzou (sur présentation de carte grise). C’est la même chose pour les véhicules professionnels (sur présentation de carte grise) et ceux de secours ou de sécurité.

Plus de bus de la Cadema ?

C’est ce que laisse entendre l’arrêté. Le 3 mai, la Cadema (communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou) avait annoncé des contacts avec les intercommunalités voisines pour adapter son offre de bus. Pour l’instant, les départs se font depuis Hajangoua, Tsararano vers le sud de Mamoudzou et du quartier des Hauts-Vallons pour le nord. Deux véhicules de 36 places et un partenariat avec les taxis disposant de neuf places devraient renforcer le système de navettes.

Est-ce qu’on trouvera le même système le mois suivant et à la rentrée ? Dans ses supports de communication, la Ville a annoncé un peu vite qu’il sera en vigueur du 19 juin au 20 août (ce sont les dates retenues dans la consultation). En réalité, « l’expérimentation sur une période d’un mois permettra d’ajuster les éventuelles difficultés et permettra une application adaptée à la rentrée scolaire du mois d’août ». Donc après le 20 juillet, date de fin de ce premier arrêté, rien n’est encore acté.

Et les automobilistes venant de Petite-Terre ?

L’article 4 les concerne directement. Dans les faits, ils peuvent passer par Mamoudzou s’ils se rendent à l’extérieur. S’ils souhaitent circuler dans Mamoudzou uniquement, ils seront soumis à la règle des numéros pairs ou impairs, comme ceux venant du sud ou du nord. « La traversée de la commune de Mamoudzou des habitants de Petite-Terre en voitures de tourisme faisant l’objet de la circulation alternée sera autorisée uniquement pour se rendre à l’extérieur du périmètre concerné arrêté sur Grande-Terre », stipule le texte.

Cédia M’Soili : Du social à la mode, il n’y a qu’un pas

De nature discrète, Cédia M’Soili est une femme qui cache de nombreux talents. Elle travaille dans le milieu du handicap, mais est également créatrice de mode. Il y a quelques années, elle a créé son concept, nommé Bled’art. Ce qui n’était au départ qu’une passion est ainsi devenu un vrai tremplin pour cette trentenaire.

Sous son foulard, et derrière son sourire, Cédia M’Soili cache une femme ambitieuse et déterminée à réaliser ses rêves. Formée et diplômée en comptabilité, elle se tourne vers un tout autre domaine lorsqu’elle rentre à Mayotte, à la fin de ses études supérieures. « Je me suis retrouvée dans le social un peu par hasard car je devais trouver un travail mais je ne voulais pas travailler dans la comptabilité », explique-t-elle. Elle passe donc une formation pour devenir interface de communication. Concrètement, elle vient en renfort dans la vie d’une personne sourde pour faire le lien entre la langue parlée et la langue des signes. Elle travaille pour une association dans les établissements scolaires avec les enfants pendant presque quatre ans, mais elle finit par s’en lasser car « les personnes sourdes manquaient de motivation », selon elle. Elle est cependant certaine d’une chose, elle veut continuer à exercer dans le milieu du handicap car elle se sent utile.

« Dans notre territoire ce domaine n’est pas très bien vu et ne donne pas envie aux gens de s’impliquer alors qu’il y a beaucoup de travail. On a les moyens mais tout n’est pas fait comme il faut. M’engager dans ça est ma manière de veiller à ce que les choses se fassent comme il se doit, j’ai envie de faire avancer les choses. » C’est la raison pour laquelle en 2019, elle passe le premier diplôme universitaire de l’île qui forme en animation de santé communautaire. Aujourd’hui Cédia M’soili travaille pour l’ADEP, la direction de l’économie, l’emploi et du travail et des solidarités, en tant que chargée de mission pour l’insertion des travailleurs handicapés.

La mode, plus qu’une passion

En parallèle, la jeune trentenaire voue une passion pour la mode depuis de nombreuses années. Lorsqu’elle rentre à Mayotte définitivement en 2016, elle cherche à se démarquer des autres, mais ne trouve pas ce qu’elle cherche dans les boutiques. Elle décide donc de créer ses propres bijoux, et c’est ainsi que naît Bled’Art. Le concept consiste à fabriquer des accessoires pour agrémenter une tenue que l’on a déjà et qui peuvent être portés en toutes circonstances. « J’ai commencé par faire des petits prototypes que je postais sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d’engouement et ça m’a permis d’avoir confiance en moi et d’aller plus loin dans la confection jusqu’à en faire une entreprise », dit-elle fièrement.

Désormais, la créatrice est respectée pour ce qu’elle fait et est sollicitée pour de grands évènements tels que Miss Mayotte, Miss Salouva, ou encore Ambassador Youth Régional Mayotte. Elle a commencé par fabriquer des accessoires, et aujourd’hui elle fait de la décoration murale et customise les tenues. Une évolution qui lui a permis d’ouvrir sa première boutique, à Koungou. Si elle en est fière, elle ne veut pas pour autant se mettre la pression. « Pour garder cette passion je ne dois pas y consacrer 100% de mon temps. Si j’en fais un commerce et que je ne dépends que de ça pour vivre, ça deviendra une obligation et je risque de perdre cette passion. Je le fais parce que j’aime ça et non pas parce que je me sens obligée », précise-t-elle.

Maman et entrepreneuse, un rythme difficile à tenir

Cédia M’soili est maman de deux enfants, âgés de 6 ans et 11 mois. Et elle reconnait qu’il est difficile de combiner ses deux rôles. « C’est un pur bonheur d’être maman mais c’est aussi dur d’être entrepreneuse en même temps. On se demande toujours où est-ce qu’on va laisser nos enfants quand il y a un évènement. De plus, dans mon domaine c’est encore plus compliqué car les événements ont lieu le soir », soutient la mère de famille. Elle compare la vie des femmes entrepreneuses à celle des hommes, qui ne se préoccupent pas ou peu de ces questions, soulignant amèrement une certaine inégalité. « Je ne connais pas d’hommes qui envisagent de partir en voyage d’affaire avec leurs enfants alors que les femmes les emmènent parfois avec elles. »

Et même si son époux est présent, son travail ne lui permet pas de s’occuper de leur progéniture quand elle doit s’absenter. Malgré cela, elle est déterminée à ne rien lâcher car elle estime que « ce sont les difficultés qui nous font avancer. » Et c’est ce qu’elle aimerait faire comprendre aux plus jeunes et aux autres femmes. « Il faut aller au bout de ses rêves pour avoir un équilibre dans sa vie. On ne peut pas vivre que des enfants et du mari. Il faut que l’on ait un espace à nous pour nous épanouir. En plus, en persévérant on se découvre des qualités qu’on ignorait. » Cédia M’soili a déjà réalisé une partie de ses rêves, mais elle en a encore en stock. Elle ambitionne de faire de Bled’art une usine qui fabrique des articles de souvenirs à partir d’objets récupérés.

Journée internationale d’action pour la santé des femmes

La Journée Internationale d’Action pour la Santé des Femmes est une journée internationale qui se célèbre le 28 mai de chaque année depuis 1987. Pour cette année, le Conseil départemental a décidé d’organiser cette journée afin de mobiliser les acteurs concernés en faveur de la santé des femmes le jeudi 1er juin à la salle de cinéma Alpajoe à partir de 8h30. L’objectif de cette action est de lutter contre la privatisation et la commercialisation des services de santé et de militer pour que l’accès des services de qualité soit un droit pour les femmes. Plusieurs acteurs œuvrant en faveur de la santé des femmes interviendront durant cette journée pour sensibiliser le public féminin sur comment mieux soigner l’endométriose, les maladies cardiaques, le cancer du poumon, la dépression, les troubles musculo-squelettiques, toutes ces maladies qui ne sont pas suffisamment pris en charge dans la population féminine.

La mangrove, un écosystème particulier à préserver

Avec l’aide de l’Association Mangrove Environnement, Mayotte Nature Environnement propose une formation pour découvrir les mangroves de notre île le samedi 10 juin 2023 de 8h à 16h, l’occasion d’en apprendre davantage sur les mangroves de l’île, pourquoi et comment les protéger. La mangrove est un écosystème unique et incroyable : il s’agit d’une véritable forêt riche implantée dans la zone de balancement des marées, les pieds dans l’eau salée. Elle recouvre environ 700 hectares sur Mayotte. La mangrove accueille la biodiversité aussi bien marine que terrestre. Elle apporte de nombreux services écosystémiques. La formation se déroulera à Tsimkoura en compagnie de Boina Said Boina, président de l’association Mangrove Environnement. Celui-ci vous présentera la partie théorique le matin, puis guidera les participants dans la mangrove de Tsimkoura l’après-midi. Inscrivez-vous à cette formation du 10 juin 2023 par mail à : accompagnement@mayottenatureenvironnement.com ou au 0639 61 68 88.

Cinquième édition du marché agricole et artisanal du Grand Nord

La communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte (CAGNM) annonce la reprise des marchés agricoles et artisanaux sur le territoire du Grand Nord. La cinquième édition aura lieu sur le plateau sportif d’Acoua, le dimanche 11 juin prochain, à partir de 9h. Cet événement sera l’occasion de découvrir et échanger avec les différents producteurs et artisans présents. De nombreuses animations ponctueront également cette journée, avec une attention particulière pour les enfants : balade à poney, jeux gonflables…

La Cadema ouvre un guichet logement

Le guichet logement de la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou accueille les habitants de l’intercommunalité pour toutes demandes de logement social et d’amélioration de l’habitat les lundis de 8h30 à 12h à la Maison France Services de la mairie de Dembéni ; les mardis et jeudis de 8h à 12h au siège de la Cadema et les mercredis de 8h à 12h à la médiathèque Rama M’SA à Passamaïnty. Pour toute information complémentaire, contactez le guichet logement à l’adresse suivante : inayatie.kassim@cadema.yt

« Tcheck ta santé » le samedi 3 juin

Les réseaux de santé de Mayotte se mobilisent autour d’un évènement de prévention à la santé. Dans le but de sensibiliser et d’encourager des habitudes de vie saine, le réseau périnatal de Mayotte (REPEMA), le réseau diabète RédiabYlang 976, ainsi que le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de Mayotte (CRCDC) organisent le samedi 3 juin, de 8h à 12h, à la MJC de Combani, l’évènement « Tchek ta santé ». Ce village la santé vise à rassembler la population autour de différents ateliers interactifs et éducatifs. Le but étant de regrouper la population autour de la santé afin de les sensibiliser sur des thématiques telles que la nutrition, la santé sexuelle et reproductive, la prévention des cancers chez les femmes, mais également les activités physiques.

Au programme, différents stands de sensibilisation seront proposés : alimentation équilibrée, santé sexuelle, prévention du cancer du sein et du col de l’utérus, importance de pratiquer une activité physique régulière… Le Cros Mayotte fera de la sensibilisation sur le sport santé. Des dépistages du diabète ainsi que du cancer du col de l’utérus seront également proposés par le RédiabYlang et le CRCDC Mayotte. « Tchek ta santé » est ouvert à tout le monde, que vous soyez à la recherche de conseils sur votre santé ou que vous souhaitiez simplement venir vous informer, vous pourrez rencontrer les différents acteurs sur leurs stands. Cet événement est aussi l’occasion pour les réseaux de santé de Mayotte et les partenaires de partager des informations précieuses pour inciter la population à prendre soin de sa santé et de créer du lien entre la population et les ressources de prévention de Mayotte.

Le trafic routier perturbé à Koungou

Agitation dans le trafic routier ce matin à Koungou ! Aux environs de 11h, ce mercredi matin, un camion a arraché un câble de branchement aérien qui était relié à la poste de la commune. En conséquence, la circulation a été fortement perturbée. Les équipes d’EDM (Electricité de Mayotte) sont intervenues, et « la route était de nouveau praticable autour de 13h45 », précise le fournisseur d’électricité dans un communiqué.

Un bus pris à partie sur la route nationale à Tsararano

Un conflit entre les lycéens de Tsoundzou et de Passamaïnty a entraîné un caillassage « nourri » d’un bus à Tsararano, ce mercredi. A la sortie des classes du lycée, le véhicule qui ramenait des élèves de Passamaïnty s’est retrouvé être la cible de jets de pierre. « Il n’y a aucun blessé, mais de gros dégâts matériels. Sept vitres ont été cassées », confirme la gendarmerie. Celle-ci est intervenue pour repousser le groupe d’assaillants sur les hauteurs du village, qui s’est ensuite dispersé en prenant la direction de Tsoundzou à travers la végétation.

Des heurts près de l’hôpital de Dzoumogné, mardi soir

Des affrontements à proximité de l’hôpital de Dzoumogné ont semé la confusion, mardi soir. Alors que l’établissement a subi une violente attaque d’une bande de jeunes, le vendredi 12 mai, la rumeur d’un événement similaire s’est propagée. La gendarmerie et la direction du centre hospitalier de Mayotte (CHM) rapportent qu’il s’agit de heurts à proximité du bâtiment et non à l’intérieur. En effet, en fin d’après-midi, un groupe de jeunes originaires d’un quartier informel au-dessus du centre de santé de Dzoumogné était à la sortie du lycée de Dzoumogné pour un caillassage. A l’arrivée des forces de l’ordre, ils se sont repliés vers leur quartier, jusqu’à un barrage érigé au bout de la route, près de l’hôpital. Pour continuer à les repousser, des grenades lacrymogènes ont été lancées, entraînant un nuage de fumée qui a incommodé les personnes à l’intérieur du centre. Plus de deux heures d’affrontements ont eu lieu, mais aucun blessé n’est à déplorer. Vers 19h30, le personnel médical a pu rentrer chez lui.

« La concertation marque le début de la définition d’un tracé unique »

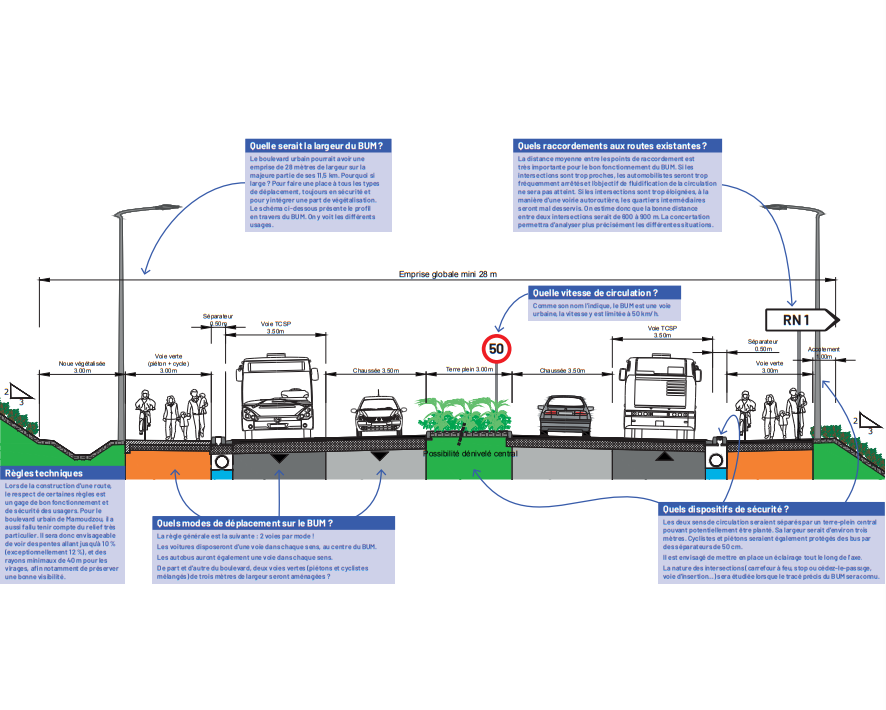

Une conférence de presse s’est déroulée, ce mercredi matin, pour acter le lancement officiel de la concertation publique sur la voie de contournement de Mamoudzou par les hauts. Vieux « serpent de mer », le projet désormais baptisé boulevard urbain (BUM) suit son cours normal. Jean-Michel Lehay, le chargé de mission, explique pourquoi la concertation publique est importante pour déterminer le tracé final dont les travaux doivent commencer en 2025.

Il est possible donner son avis et suivre le projet sur www.mayotte-bum.fr

Flash Info : Le boulevard urbain est attendu impatiemment par tous depuis quarante ans. Direz-vous au terme de cette conférence de presse que les choses sont vraiment sur les rails à présent ?

Jean-Michel Lehay : La conférence de presse de ce jour marque une avancée supplémentaire sur le chemin de la réalisation de cette infrastructure essentielle pour Mayotte et les Mahorais. Ce projet important de la mandature est donc en bonne voie. Depuis plus de deux ans, la reprise des études a permis un certain nombre de progrès. En effet, une faisabilité technique a été conduite, des études diverses sont en cours (géotechniques, socio-économiques, environnementales, archéologiques, foncières, …) et la concertation avec le public matérialise la fin des études générales pour permettre d’aboutir à la définition d’un tracé unique du boulevard urbain de Mamoudzou (BUM) en octobre prochain.

La définition de ce tracé va fournir la possibilité de lancer la suite des opérations pour engager les réalisations de ces travaux avant le 1er décembre 2025. Le projet a été mis sur les rails de production depuis plusieurs années et y est resté jusqu’à maintenant sans quitter l’objectif majeur qu’est sa réalisation.

F.I. : Au regard des difficultés actuelles de circulation dans Mamoudzou, on n’ose croire à la capacité du Département à respecter les délais impartis. Quel est votre opinion sur ce point précis ?

J.-M.L. : Dès le lancement des études de réalisation du BUM, en juin 2019, par le Département de Mayotte, la date du 1er décembre 2025 a été affichée pour le début des travaux. Cette date, issue de la réalisation d’un planning rétroactif respectant l’ensemble des procédures réglementaires, l’ensemble des délais incompressibles et des possibilités d’engagement des différents partenaires n’a pas été modifiée, et ce, grâce à l’implication des équipes technique du conseil départemental et au soutien des élus. Toutes les sollicitations auprès des autorités nationales ou européennes ont été accueillies avec cette même question. La seule réponse que nous pouvons faire est que jusqu’à maintenant, toutes les étapes d’un tel projet ont été respectées dans les délais impartis. Notre objectif est de poursuivre le calendrier établi pour parvenir à la réalisation de ce projet majeur.

F.I : Que retenez-vous de l’instant solennel officialisant l’ouverture de cette concertation publique, ce mercredi matin ?

J.-M.L. : Depuis quelques semaines, l’organisation de la concertation publique permet d’informer les Mahorais sur l’avancement de ce projet. L’information est diffusée dans la presse écrite, la radio, l’affichage et la télévision. Cela va continuer jusqu’au 22 juillet afin que chacun puisse, en français, comme en shimaoré, s’exprimer sur le projet. Et ce, que ce soit via les réunions publiques ou le site internet dédié au projet. Cette conférence de presse marque le point de départ de cette nouvelle phase d’établissement du projet intégrant la population dans son ensemble. Elle marque le début de la définition d’un tracé unique pour le BUM. En effet, après concertation de la population et prise en compte des préconisations de la Commission nationale de débat public (CNDP), le conseil départemental de Mayotte sera en capacité de définir physiquement ce que sera et où se situera le BUM.

« Ça vous dissuadera de lancer des cailloux sur les voitures de gendarmes »

Dans la journée du 22 février 2022, des élèves avaient bloqué le lycée de Pamandzi. La situation avait vite dégénéré. Trois jeunes comparaissent, ce mardi 30 mai, pour avoir participé à ces attroupements et exercé des violences. 28 gendarmes ont porté plainte.

C’est sans avocat que trois jeunes lycéens se présentent à la barre, ce mardi 30 mai, au tribunal judiciaire de Mamoudzou, une jeune fille et deux garçons. Le 22 février 2022, devant le lycée de Pamandzi, ils s’étaient joints au blocage de leur établissement. La manifestation avait dégénéré et les lycéens avaient caillassé les forces de l’ordre. Les deux prévenus ont de suite reconnu les faits et le font encore aujourd’hui. Jugés pour violence sur un militaire, ils le sont aussi pour participation à un attroupement avec une arme et le visage dissimulé, ainsi que des dégradations d’une voiture de police. Quant à la jeune fille, le tribunal lui reproche simplement sa participation. Ce mardi matin, les trois ont exprimé leur envie d’être jugés rapidement, peu importe si l’avocat qui les a assistés en garde à vue n’est pas là. En effet, ils espèrent partir faire leurs études en métropole l’année prochaine.

Le premier garçon concède : « je m’excuse, je voulais juste partir sans être suivi. On était bloqué, on ne pouvait pas partir ». Il soutient avoir caillassé les gendarmes, pour les provoquer et ainsi qu’ils jettent des bombes lacrymogènes. De plus, il réfute avoir caché son visage délibérément, « le masque était devenu une habitude, mais il était baissé, car je n’arrivais pas à respirer à cause du gaz », affirme-t-il. Le jeune prévenu informe le tribunal que comme il travaillait dans une pizzeria, c’était obligatoire et que de toute façon, c’était encore le cas dans les établissements scolaires.

« J’ai suivi le mouvement »

Son camarade reconnaît tout de suite les faits qui lui sont reprochés. Il déclare : « j’allais simplement au lycée et à un moment, ça a dérapé. Quand la manifestation a commencé, les gaz m’ont énervé, j’ai suivi le mouvement ». Il avoue avoir lancé des cailloux sur les forces de l’ordre. Par la suite, il répond plutôt laconiquement aux questions du président du tribunal correctionnel, Benoît Rousseau, ou hoche simplement la tête. Comme son compère, il était lui aussi très reconnaissable sur les photos prises ce jour-là.

La troisième membre du groupe soutient, elle, ne pas avoir participé à l’attroupement. « J’étais là pour manifester ». Malgré les sommations des gendarmes de se disperser, elle ne voulait pas bouger. Les forces de l’ordre ont même qualifié son comportement d’hystérique et d’outrageant. Elle se défend : « j’étais en colère contre les gendarmes, qui s’en prenaient à la mauvaise personne. On voulait partir, on n’était pas violent ».

« Ça leur servira d’avertissement »

Le substitut du procureur, Max Goldminc, explique aux jeunes : « vous devez obéir aux gendarmes ». Il affirme toutefois que ces lycéens n’ont pas le profil de délinquants. Agés tout juste 18 ans, ils espèrent aller en métropole pour faire des études et ont un casier vierge. Il demande la relaxe pour la jeune fille, car « elle n’avait pas les mêmes projets que les autres. Il faut remettre les choses dans le contexte. Elle est trop confuse ». Pour les deux autres, il déclare qu’ils « doivent assumer et il faut qu’ils mesurent la gravité de leurs actes ». Il demande quatre mois de prison avec sursis. « Ça leur servira d’avertissement », espère-t-il.

Finalement, le tribunal les a tous les trois condamnés à des travaux d’intérêt généraux, 35 heures pour la jeune fille et 105 heures chacun pour les deux garçons. Ces derniers ont été relaxés pour les faits de violence sur une personne dépositaire sur une autorité publique, car il était impossible de déterminer quel gendarme exactement ils ont atteint. Le tribunal n’a pas non plus pris en compte la dissimulation de leur visage. Ils payeront seulement les dommages sur la voiture, soit un peu plus de 6.000 euros. Bruno Fisselier, assesseur, assure : « la prochaine fois, ça vous dissuadera de lancer des cailloux sur les voitures de gendarmes ».

« Être au plus proche des porteurs de projets »

Le conseil départemental de Mamoudzou accueillait la conférence de clôture du Joli mois de l’Europe, mercredi 31 mai. Cet événement a permis de présenter les différentes aides et interventions qui peuvent être demandées par les porteurs de projets et ainsi faire rayonner le territoire.

« Le Joli mois de l’Europe permet de démontrer ce que l’Union a fait pour le territoire, les actions concrètes mises en œuvre. L’Europe, c’est nous, les citoyens, mais ce sont surtout des sous. Ces fonds sont disponibles pour vous, porteurs de projets. On compte sur vous. » Chantal Dagnaud, responsable du pôle animation au GIP L’Europe à Mayotte se veut volontiers enthousiaste quand elle aborde la clôture du Joli mois de l’Europe, ce mercredi, au conseil départemental. Selon elle, utiliser ses fonds en totalité permettrait de faire rayonner Mayotte et sa culture, et même de faire des partenariats avec d’autres pays d’Europe comme l’Allemagne. Sa structure connaît bien le sujet car c’est elle qui accompagne les porteurs de sujets sur l’île et les aident afin que chaque candidature soit complète. Ce mercredi, des représentants des différents fonds européens sont également présents. Chacun leur tour, ils présentent aux futurs entrepreneurs les aides européennes qu’ils peuvent toucher.

Des procédures trop longues

Les critiques ne sont pas exclues de la conférence, au contraire. Madi Madi Halidi, chef de projet à l’Adim (Agence de développement et d’innovation de Mayotte), se demande comment réduire les délais. De nombreux porteurs de projets passent par l’agence et se plaignent notamment que le délai entre la demande de remboursement et le transfert réel des fonds soit trop long. En effet, la plus longue demande à mis 800 jours à aboutir. L’Adim essuie donc une très forte demande, car elle est plus facile d’accès. Jacques Fretay, animateur en charge du Feder (Fonds européen de développement régional) rappelle que « c’est justement pour ça qu’existe le GIP, pour raccourcir les délais et être au plus proche des porteurs de projets ».

Parmi les gens réunis ce jour, Ansali est porteur de projet. Il cherche à préserver le magnifique lagon de Mayotte. « Je venais juste pour me renseigner pour savoir quels types de projets étaient éligibles. Mon projet est encore en cours de réflexion, mais j’aimerais le concrétiser d’ici la fin de l’année », a-t-il déclaré. Il ajoute : « faire les démarches, c’est compliqué, surtout quand on n’y connaît rien. C’est difficile, mais quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver ».

Le Mahorais le sait, un dossier bien ficelé et les fonds européens seraient un bon coup de boost pour son activité.

Trente lauréats aux Olympiades de mathématiques

Absentes depuis plusieurs années dans l’académie de Mayotte, les Olympiades de mathématiques ont fait leur grand retour en 2023. 700 élèves de classe de première issus de six lycées (Younoussa-Bamana à Mamoudzou, Petite-Terre, LPO de Kawéni, Lumières, Sada et Gustave-Eiffel de Kahani) s’étaient inscrits pour cette édition. Ce mercredi après-midi, une centaine d’élèves se sont réunis à l’amphithéâtre du centre universitaire de formation et de recherches (CUFR) de Dembéni pour assister à la remise des prix. Un événement qui récompensait les lauréats de ces Olympiades, qui sont « un concours de quatre heures sur deux volets, un national et un académique », contextualise Dominique Bollivier, professeur de mathématiques.

Les trente premiers élèves ont été récompensés pour leur composition remarquable, honorable et exceptionnelle. Trois lauréats ont reçu un prix pour leur composition exceptionnelle. Maevatina Rakotomahandi (lycée de Petite-Terre) est arrivée en tête des Olympiades, suivie par Djamaldine Dahalani (du même établissement) et Raffael Theilleux (lycée Younoussa-Bamana). « Encouragez vos camarades, petits-frères et sœurs pour leur donner le goût des mathématiques et l’envie de participer à ces olympiades », lance l’un des professeurs. Ces Olympiades de mathématiques ont permis aux élèves participants de montrer leur niveau de réflexion, de créativité et de résolution de problèmes.