Alors que la distribution massive de 14 millions de bouteilles d’eau potable a été une bouée de sauvetage pour les habitants de Mayotte touchés par la crise de l’eau, la situation environnementale prend un tournant inquiétant. Les pluies bienvenues, censées apporter la vie et la vitalité à l’île, déversent les restes de l’opération Maji sur les plages et les rivières.

Lundi 29 janvier, dix agents et un encadrant technique de Wenka culture ont ramassés seize sacs de bouteilles d’eau vides dans la zone centrale de Kawéni vers la caserne des pompiers. Le directeur de l’association, Saïd Omar, dit avoir remarqué et signalé la prolifération de ces bouteilles. « Il y avait beaucoup de bouteilles Australine (une marque d’eau de source distribuée aux habitants au début de l’opération Maji) dans les quartiers », constate celui qui a repris les opérations de ramassage en mai 2023.

Depuis le 20 novembre 2023, la distribution de bouteilles d’eau est étendue à toute la population. Au total, il y en a eu 14 millions qui ont été données à tous les foyers de l’île. Afin de limiter les déchets, les autorités ont mis en place une règle incitative dans le processus de distribution, une bouteille pleine est donnée en échange d’une bouteille vide rapportée aux points de distribution. Cette mesure vise à encourager le recyclage assuré par l’organisme Citéo, mais les résultats varient d’une commune à l’autre. Avec 7.000 mètres-cube de bouteilles récupérées, il est évident que la règle de l’échange ne garantit pas un retour à 100 %. Selon Christophe Lotigié, préfet de l’eau, « il est de 80 % dans une partie des communes, 50 % dans les moins bonnes ». Quid du reste alors ? Saïd Omar dit avoir alerter les autorités compétentes, mais « on ne nous a pas écoutés ».

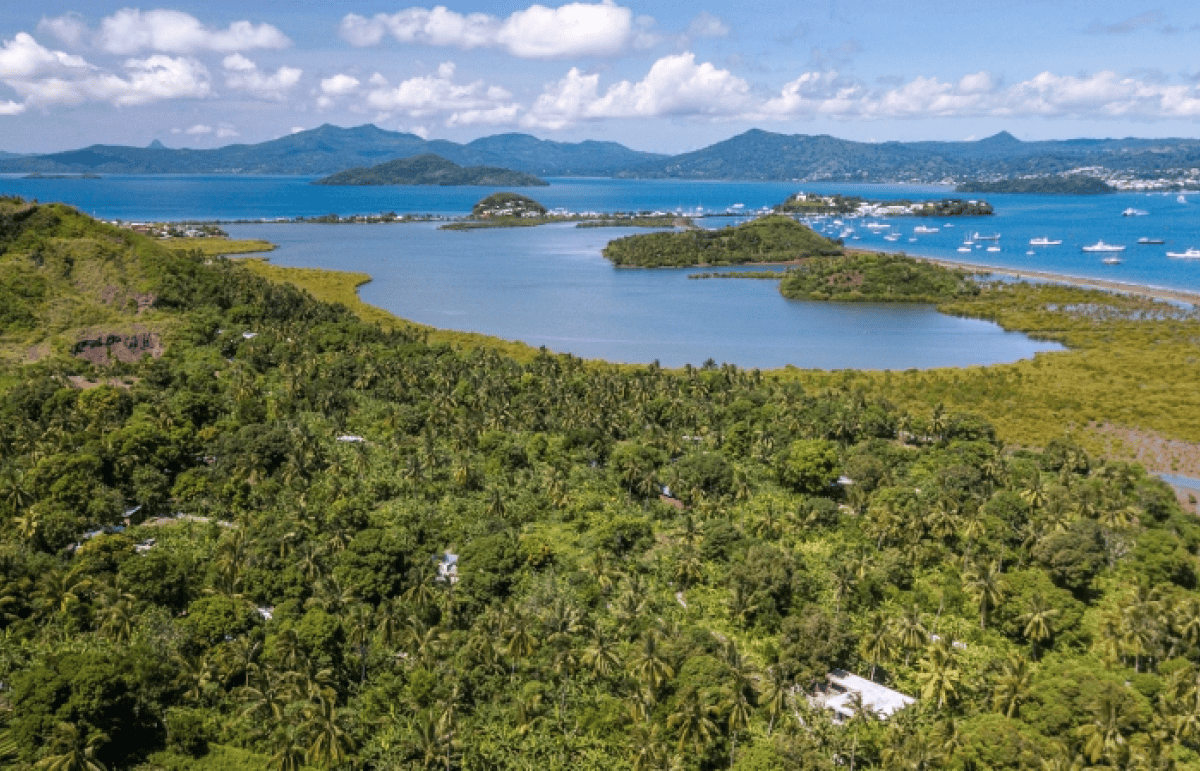

Un ruissellement de plastique

Ces bouteilles d’eau délaissées par les habitants sont désormais transportées jusqu’aux plages. Les côtes proches des villages, comme la plage de Majicavo Koropa, jadis entourées de mangroves florissantes, voient peu à peu leur disparition au profit d’une présence envahissante de plastique. Dans un effort conjoint pour sensibiliser à la crise de l’eau qui sévit actuellement, le rectorat de Mayotte organise une journée de ramassage le 14 février, en collaboration avec les collèges volontaires de l’île. Il est prévu que chaque collège sélectionne environ soixante élèves pour participer au ramassage dans les zones avoisinantes. Selon Phillipe Mocand, directeur du schéma industriel et outre-mer de Citéo, partenaire du projet, « l’objectif est de sensibiliser au geste de tri et du respect de l’environnement ». Une fois les déchets triés, ils seront expédies à l’Hexagone.

Une autre étape est également prévue pour le 15 février avec une exposition en présence du préfet de Mayotte. Différents thématiques liés à la gestion de la crise de l’eau et au déchet seront présentées au collège de Kwalè, en particulier, la gestion des bouteilles d’eau qui ne cessent de croître. L’enjeu de taille, à la crise de l’eau, il ne faudrait pas que se succède une crise environnementale.