Ce mardi, les Forces vives de Mayotte se sont retrouvées place de la République, à Mamoudzou. Mais la manifestation n’est pas restée longtemps à cet endroit. Près d’un millier de protestataires ont rapidement marché sur Kawéni, jusqu’au tribunal judiciaire, où ils souhaitaient pouvoir rencontrer le procureur. Nous les avons suivi.

L’ambiance est joyeuse à 8h, ce mardi matin, ponctué de chants et de danses, place de la République, à Mamoudzou. C’est cette République justement, que les Forces vives de Mayotte souhaitent interpeller lors de cette manifestation. « Deux semaines de barrages n’ont pas suffi, le message n’est toujours pas entendu par le gouvernement. […] Il y aura d’autres actions si nous n’avons pas d’interlocuteur au niveau national », affirme Badirou Abdou, un des représentants des Forces vives. Alors que les barrages sévissent sur l’ensemble de l’île depuis deux semaines, le choix de rassembler ce cortège à Mamoudzou n’a pas été fait au hasard. « Il est important qu’on mobilise et bloque le poumon économique de Mayotte, tout simplement », déclare une manifestante. Les blocages ont été mis en pause le temps de la manifestation, pour permettre à tout le monde de pouvoir y assister.

Et ils sont nombreux à avoir répondu à l’appel. Environ mille manifestants étaient présents. L’un d’eux reprend la devise nationale, déplorant qu’elle ne s’incarne pas sur l’île aux parfums. « Liberté. Les Mahorais ne sont pas libres de circuler comme ils le veulent à cause de l’insécurité. Égalité. Mayotte subit une inégalité par rapport aux autres territoires au niveau de l’immigration et à cause du titre de séjour territorialisé. Il ne nous reste que la fraternité », constate-t-il, justifiant d’autant plus sa présence auprès de ses pairs. Si ce dernier a bien conscience que le gouvernement ne peut pas agir en « un coup de baguette magique » et que les maux de Mayotte prendront du temps à être pansés, il souhaite néanmoins que des mesures immédiates soient prises pour combattre la délinquance et la violence grandissante, tout en pointant du doigt, entre autres, la censure par le Conseil constitutionnel du durcissement du droit du sol à Mayotte prévu dans le projet de loi Immigration et integration. Celui-ci a estimé que l’allongement de la période durant laquelle l’un des parents doit être sur le territoire mahorais (de trois mois aujourd’hui à un an) faisait figure de “cavalier législatif”.

Direction le tribunal

Vers 9h30, une grande partie de la foule quitte la place en quelques minutes. « La manifestation va prendre la direction du lever du soleil. Mais je ne dis pas plus que ça, parce que c’est stratégique », répond Badirou Abdou, lorsqu’on lui demande vers où les manifestants se dirigent. Ces derniers ont pris la direction de Kawéni à pied, ralentissant la circulation derrière eux. Au bout de leur marche d’environ une heure, se trouve le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Là, des gendarmes leur barrent le passage. « On veut demander au procureur si les jugements qui sont rendus à Mayotte, par rapport à l’insécurité et aux assassinats, sont pour les Mahorais. […] Notre présence ici devant le tribunal, c’est pour faire passer un message : dire à notre justice d’être juste avec nous », justifie Salim Nahouda, syndicaliste, ancien dirigeant de la CGT-MA (Confédération générale des travailleurs à Mayotte).

A un moment, on aperçoit Safina Soula, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018, à terre. Celle-ci dit avoir été bousculée dans le dos par les forces de l’ordre, tandis que la foule s’avançait pour aller vers le tribunal. L’atmosphère est alors radicalement différente de celle d’il y a quelques heures. La tension monte d’un cran : un membre du cortège tente de foncer sur les gendarmes et leurs boucliers, puis un autre enchaîne en leur jetant des bouteilles d’eau vides. La réponse ne tarde pas, et du gaz lacrymogène est dispersé. « Nous avons aujourd’hui l’exemple-même d’un État défaillant, qui ne protège pas sa population, qui gaze sa population, alors qu’il est incapable de gazer et de s’en prendre aux délinquants qui nous confinent depuis longtemps », hurle Saïd Kambi, un des leaders du mouvement. « Nous allons montrer ce que la France fait à une population qui lui a déclaré l’amour plusieurs fois aux urnes. […] Et vous voyez toute la misère qui traîne par ici. La France nous méprise. »

Les élus rejoignent le tribunal

Une fois les larmes séchées, on aperçoit un homme, une pierre à la main, s’avancer vers le barrage des forces de l’ordre. Un membre des Forces vives le dissuade et lui intime de relâcher le projectile. Il s’exécute. « On passe notre message de manière pacifique, car le Mahorais n’a jamais été violent », insistait un peu plus tôt, Salim Nahouda.

Les demandes pour rencontrer le procureur continuent. Si Yann Le Bris est prêt à recevoir une dizaine de manifestants, ces derniers ne semblent pas réussir à se mettre d’accord sur ceux qui doivent y aller. Ceux qui ne sont pas en pleine négociation attendent les élus, qui doivent arriver. Devant normalement les rencontrer à 13h, les Forces vives avaient finalement décliné l’invitation au conseil départemental dans un communiqué, arguant des doutes sur les motivations de ces derniers (voir par ailleurs). Pendant ce temps, d’autres montent un barrage affublé d’une banderole « Forces vives » sur la Nationale 1, juste après le tribunal, barrant la route des véhicules qui arrivent par le nord.

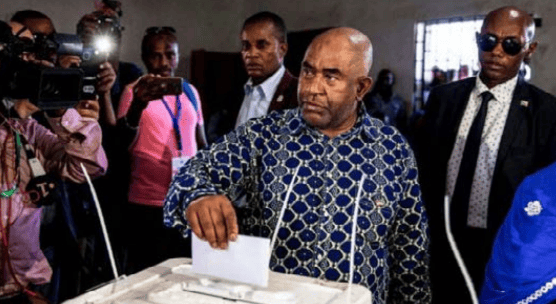

Peu après 12h, un nouveau cortège rejoint le tribunal. À sa tête, on aperçoit le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, portant un t-shirt des Forces vives, ou encore le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni, entourés d’autres élus du Département. D’un pas déterminé, ils ne mettent pas longtemps à franchir les portes du tribunal. Plusieurs membres du mouvement de contestation ne tardent pas à les rejoindre.

« Ça se prépare, ils vont pousser »

Un groupe est toujours attroupé devant le barrage de gendarmes. La colère se fait entendre. « Vous nous gazez. Qu’est-ce que vous faites contre les délinquants ? » et autres dérivés sont lancés à un rythme régulier. Soudain, des protestations résonnent à proximité du camion des forces de l’ordre qui contribue à barrer le passage vers le tribunal. Un gendarme semble être en train de s’équiper d’un masque à gaz et d’une bombe lacrymogène. Face à la réaction du cortège, elle ne sera pas (tout de suite) utilisée.

De l’autre côté du camion, d’autres gendarmes sont en train de se faire doucement bousculer par des manifestantes. La scène provoque des rires, ces dernières utilisant leur postérieur et leur poitrine en guise de bélier contre les boucliers. Mais, à l’arrière du camion, où se trouvent les gendarmes davantage pris à partie par la foule depuis le début, le ton n’est pas le même. « Ça se prépare, ils vont pousser », entend-on vers 13h. Soudainement, on aperçoit des jets de projectiles puis du gaz lacrymogène. Des cris retentissent, la foule s’écarte, une première grenade lacrymogène explose. En s’éloignant de la zone, on aperçoit plusieurs individus en train de lancer des pierres en direction des forces de l’ordre. En levant la tête, on voit qu’elles sont nombreuses. Depuis le rond-point de la zone Nel, avec quelques mètres de recul, on aperçoit et entend d’autres grenades être lancées.

Après plusieurs caillassages et une fois le calme revenu, environ une heure après, la plupart des manifestants regagnent la place de la République. Les élus, qui ont pu quitter le tribunal une fois les premiers affrontements maîtrisés par les forces de l’ordre, sont présents. « La sortie a été compliquée effectivement, puisqu’il y a eu des jets de pierre. Des fauteurs de trouble se sont joints aux grévistes pour semer le trouble là-bas », relate le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni. « Il est important qu’on nous dépêche quelqu’un de Paris pour pouvoir échanger avec la population mahoraise avant que ça ne dégénère plus que ça. » Une heure plus tard, les manifestants, sans les élus, rejoignent le stade de Cavani. Ils tentent un dernier coup de force en voulant atteindre le siege de Solidarité Mayotte à Massimoni, l’association à qui l’État délègue l’hébergement des demandeurs d’asile. Là encore, les policiers font usage du gaz lacrymogène, provoquant le retrait du groupe, qui brûle dans la rue quelques matelas trouvés sur place.

Revenus au rond-point du stade, les manifestants se séparent et retrournent aux barrages tout en pestant contre les élus. “La guerre n’est pas finie. On va montrer qu’on est chez nous”, promet Saïd Kambi.