Mauvaise surprise pour les abonnés de l’opérateur SFR à la Réunion. Des prélèvements de 25 à 100 euros ont malencontreusement été réalisés ce mercredi. Selon SFR, 10.000 à 20.000 clients ont été lésés. L’opérateur s’explique dans un communiqué : « Nous avons fait des tests avec une banque et l’un des fichiers qui servait aux tests a été daté pour ce mercredi, et donc les prélèvements ont été appliqués pour cette journée ». Les clients impactés devraient être remboursés à partir de ce jeudi 8 février.

Plus de mesures pour protéger les élus locaux

C’est un vote qui s’est déroulé en deux temps, ces mardi et mercredi. La nouvelle loi proposée et adoptée à l’Assemblée nationale a pour but de sanctionner plus durement ceux qui s’en prennent aux élus. Y figure notamment l’alignement des sanctions en cas de violence sur celles qui visent d’ordinaire des dépositaires de l’autorité publique comme les policiers ou les gendarmes. Cette mesure, seule La France insoumise ne l’a votée. Par amendement, la mesure a été étendue aux anciens élus.

En cas d’injure publique proférée contre des élus ou d’autres personnes dépositaires de l’autorité publique, une peine de travaux d’intérêt général (TIG) pourra être prononcée. Cette disposition a été étendue par les députés aux outrages et à la diffamation publique. Le harcèlement moral, notamment en ligne, contre des élus fera l’objet d’une nouvelle circonstance aggravante.

L’octroi de la protection fonctionnelle (l’ensemble des mesures de protection et d’assistance) aux maires et aux adjoints victimes de violences, de menaces ou d’outrages peut être accordé de manière automatique dorénavant pour ceux qui en font la demande. Précédemment, le conseil municipal devait l’accorder. Cette automaticité s’applique aussi aux parlementaires, aux présidents et vice-présidents des conseils régionaux et départementaux ainsi qu’aux conseillers ayant reçu délégation, de même qu’aux victimes anciens élus municipaux, départementaux et régionaux ayant exercé des fonctions exécutives.

Barrages : L’évacuation impossible des déchets ménagers

Les barrages en cours sur l’île empêchent le Sidevam et son opérateur privé de vider les quatre zones de stockage des déchets. Une demande de dérogation pour faire circuler les camions-bennes le dimanche a été adressée à la préfecture.

Barrages : « La priorité dans l’immédiat est de rétablir l’ordre public »

Mercredi 7 février, Gabriel Attal a répondu à Olivier Marleix, le chef de file du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, au sujet de la crise sociale en cours à Mayotte. Le Premier ministre a promis de « rétablir l’ordre public », concédant que « la situation à Mayotte et ce que vivent les Mahoraises et les Mahorais est totalement insupportable ».

Au palais Bourbon, l’exercice des questions au gouvernement a levé en partie le voile sur la situation de Mayotte, mercredi 7 février. Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains, qui compte notamment dans ses rangs le député Mansour Kamardine, a interpellé Gabriel Attal, Premier ministre, au cours de la séance hebdomadaire la plus médiatique de l’Assemblée nationale.

« Pour la troisième semaine consécutive, Mayotte est paralysée par une manifestation de la société civile, qui manifeste massivement et bloque les voies de circulation », constate le parlementaire d’Eure-et-Loir. « La cause de cette grave crise est l’explosion de l’insécurité et l’amplification de l’immigration clandestine depuis l’arrêt de l’opération Wuambushu qui était censée restaurer l’Etat de droit », a encore expliqué Olivier Marleix. Et de questionner : « Quand lancerez-vous une opération Wuambushu puissance 2 ou puissance 4 pour reconquérir les territoires perdus de la République à Mayotte ? »

« La situation à Mayotte et ce que vivent les Mahoraises et les Mahorais est totalement insupportable », lui répond Gabriel Attal, Premier ministre actuellement en plein rebattage des cartes pour la deuxième salve de nominations au gouvernement.

« La première priorité dans l’immédiat est de rétablir l’ordre public et de permettre la reprise des activités », a-t-il assuré. Quant aux pourparlers, en vue d’une sortie de crise, le chef du gouvernement « invite les collectifs à saisir les invitations des élus et du représentant de l’État à échanger ».

« 200 personnes évacuées, il en reste 500 »

Alors que les maires de Mayotte et les conseillers départementaux étaient rassemblés en même temps dans l’hémicycle Bamana à Mamoudzou et réclamaient un interlocuteur au sein du gouvernement, Olivier Marleix a aussi mis en exergue « l’absence de réponse aux alertes des élus de Mayotte ». « Les Mahorais refusent, et ils ont raison, que Mayotte devienne le Lampedusa de l’Océan Indien et que les villages et les quartiers soient placés sous le joug de gangs et de criminels qui s’en prennent aux familles, aux travailleurs et aux enfants. Quand votre gouvernement prendra-t-il donc des mesures à la hauteur pour mettre un terme aux flux migratoires venus des Comores et désormais de la corne de l’Afrique ? », demande celui qui des moyens de la Marine nationale.

Selon Gabriel Attal, le démantèlement du camp de Cavani, revendication première des collectifs, a déjà bien avancé. « 200 personnes ont été évacuées du camp de Cavani, il en reste 500 ». Lucide, il rajoute : « On doit être plus efficace pour expulser plus rapidement les étrangers sans titres, y compris les ressortissants de pays africains. Les déboutés de l’asile font systématiquement l’objet de décisions d’éloignement, tout est mis en œuvre pour les exécuter dans le meilleur délai ».

Cinquante mesures d’éloignement vont être mises en application cette semaine à Mayotte. Un nombre qui va doubler la semaine prochaine, avec une centaine de mesures d’éloignement qui entreront en vigueur, d’après Gabriel Attal.

La commune de M’Tsangamouji presque dans le vert

Dans le nord de Mayotte, la commune de M’tsangamouji est plutôt bien évaluée dans le dernier rapport de la chambre régionale des comptes. Grâce à une maîtrise des dépenses et une bonne gestion de ses personnels, elle écope de seulement quelques conseils pour parvenir à une situation financière saine.

Dotée d’un faible dynamisme démographique, à rebours des autres communes mahoraises, M’Tsangamouji fait aujourd’hui figure de bon élève dans la gestion de ses personnels et de ses capacités de financement. C’est l’état des lieux sécurisant dressé par la Chambre régionale des comptes en novembre 2023. Souvent relevées dans le rouge, voire vertement critiquées par cette juridiction chargée de contrôler les comptes locaux, les finances des communes de l’île ont fait l’objet de nombreux rapport en 2023. Et, malgré les années qui passent, les recommandations du gendarme des finances locales ne sont pas toujours suivies.Ce n’est pas le cas à M’Tsangamouji. « La commune s’est appuyée sur les recommandations du précédent rapport d’observations de la chambre pour faire évoluer son organisation et ses pratiques », évalue la Chambre régionale des comptes. « Elle se distingue aujourd’hui d’autres communes mahoraises par une administration mieux structurée et encadrée, équipée d’outils de gestion moderne et dotée de procédures formalisées. Elle est une des rares collectivités à avoir mis en place l’annualisation* du temps de travail ».

Des conditions d’inscription à l’école « trop exigeantes »

Cela dit, M’Tsangamouji n’échappe pas à une liste de recommandations sur des points sensibles. Notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants résidant dans la commune. En effet, selon la CRC, les conditions d’inscription y sont « plus restrictives » qu’ailleurs, ce qui permettrait à la commune « de se satisfaire du capacitaire existant ». En plus des pièces exigées – un document d’identité de l’enfant, celui d’un responsable légal et un justificatif de domicile – M’Tsangamouji conditionne l’accès aux classes à la présentation d’un carnet de vaccination, d’une attestation de sécurité sociale ou encore d’un avis d’imposition des parents. « En outre, pour les enfants qui intègreraient une autre classe que la petite section, une radiation de l’école précédente doit être fournie », déplore la CRC, qui souligne que la commune agit « en toute connaissance de cause », empêchant « la scolarisation des publics les plus précaires ». Elle invite, en conséquent, la municipalité à « limiter les pièces exigées ».

Si les écoles de la commune ont un recrutement si drastique, c’est aussi parce que M’Tsangamouji ne recourt pas aux rotations. Ce système mis en place pour pallier l’insuffisance du bâti scolaire impose à deux divisions de se partager une même salle. Une volonté qui émanerait, selon la commune, du rectorat de Mayotte. Les effectifs augmentent pourtant sensiblement (1.239 élèves en 2018, contre 1.345 en 2022). Laissant sur le carreau, en moyenne, 80 élèves chaque année, faute de places en nombre suffisant dans les écoles.

Pas encore de transfert de foncier

Ce n’est pas directement de son ressort, mais des retards sont signalés au niveau du transfert de l’ensemble du bâti scolaire vers la commune. Depuis la dissolution du syndicat mixte d’investissement et d’aménagement de Mayotte (Smiam), la commune est devenue propriétaire du foncier pour seulement deux écoles, sur six. La CRC recommande donc de faire aboutir ces opérations de transfert « sans délai ». La commune tarderait également à dépenser les subventions accordées pour les travaux et les équipements des écoles. Seuls 4,7 M€ des 11,4 M€ accordés à cet effet ont été utilisés. La municipalité n’a cependant pas encore perçu l’intégralité de la somme. « Fin juin 2023, les subventions ont été perçues à hauteur de 50-70 % », relève la CRC. « Cette situation démontre un retard important de la commune à solliciter les soldes des subventions. En revanche, la commune sollicite périodiquement les avances prévues par les partenaires financiers ».

Un équilibre presque trouvé

Malgré une augmentation des effectifs (32%) et donc de la masse salariale, la commune et ses 140 agents (en 2022) tiennent le bon bout. En effet, la CRC rapporte que M’Tsangamouji a fait des « efforts considérables » en matière de recrutement de cadres. Ce qui limite, en partie, l’augmentation des charges de personnel, qui sont tout de même passées de 3,2 M€ en 2018 à 4,7 M€ en 2022. Le régime indemnitaire des agents titulaires (90) et non titulaires (14) est dans ce cadre bien équilibré.

Côté dépenses, les sorties d’argent sont aussi passées au crible. M’Tsangamouji dispose pour cela d’un tableau de bord annuel de suivi des marchés, détaillant la liste des marchés passés et en cours. Toutefois, le paiement de plusieurs subventions nécessaires pour finaliser ces marchés est excessivement long, relève la CRC. Il était de 292 jours en 2021, loin des 30 jours réglementaires. Une situation due à des retards de versement des subventions de la part des partenaires financiers. « Si la commune souhaite maintenir durablement un effort d’investissement élevé, elle devra reconstituer un autofinancement suffisant. Pour autant, les marges de manœuvre de la commune sont réduites » explique la chambre, recommandant à la commune d’élaborer un plan pluriannuel d’investissement* (PPI) en priorité. En guise de nouvelles ressources, la CRS aiguise une piste : l’identification des occupants sans titre des terrains communaux. Un travail de fourmis qui aurait permis à M’Tsangoumji d’éviter de débourser, à tort, 200.000 euros de taxes foncières et d’habitation entre 2018 et 2022. Dembéni a déjà pris ce sujet à bras le corps.

*Aménagement du temps de travail des salariés sur une année

**Outil de programmation et de pilotage financier

Les élèves de Doujani tutoient les sommets et l’Olympe

Lancés sur les traces des Jeux olympiques d’hiver de 1968, les élèves du collège de Doujani ont découvert toutes les disciplines sportives liées à la montagne, pour leur troisième jour dans les Alpes. « Après d’une visite d’un musée à l’escandille d’Autrans, nous avons fait une randonnée pour avoir une vue d’ensemble sur les infrastructures sportives de Grenoble« , raconte Lionel Ussereau, l’un des quatre professeurs qui accompagnent le groupe de 24 adolescents.

Après un dernier tour sur les pistes, ce vendredi, ils prendront la route de Paris et de l’aéroport, le lendemain. Ils doivent atterrir à Mayotte, dimanche matin, avec des souvenirs de cimes plein la tête.

Comores : « Qui pour succéder à la présidence de l’Union africaine ? »

L’Union africaine, dont la présidence est assurée par les Comores, tient une session ordinaire, les 17 et 18 février. Cheikh Ali Abdourahamane, juriste et représentant en France du parti comorien Chouma, fait ses prédictions sur le pays qui en aura la charge.

« La 37ème session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine regroupant les chefs d’État et de gouvernement du continent, prévue les 17 et 18 février 2024, devra désigner l’Etat qui doit succéder aux Comores pour la présidence de l’Union africaine pour la période 2024-2025.

Selon le système de rotation établi par l’organisation panafricaine, cette charge doit échoir à un Etat de la zone Afrique du Nord qui comprend la Mauritanie, la République sahraouie démocratique, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Egypte.

Le choix au sein des régions se fait par consensus en privilégiant un système de tournante entre les Etats. En d’autres termes, un Etat ayant déjà présidé l’UA ne devrait pas le faire de nouveau tant qu’il subsisterait un Etat de la zone qui n’aurait pas exercé cette charge. Selon cette coutume, la Libye, la Mauritanie et l’Egypte devraient être exclues d’office de cette sélection pour avoir déjà assuré cette présidence tournante respectivement en 2009-2010, 2014-2015 et 2019-2020.

L’Algérie et le Maroc, deux des poids lourds du Continent et de surcroit puissances rivales, convoitent cette présidence. Le consensus étant de mise et vu l’état exécrable de leurs relations (relations diplomatiques rompues à l’initiative de l’Algérie depuis le 24 août 2021), il est à parier qu’aucun de ces 2 Etats ne présidera l’Union africaine en 2024-2025. Cette présidence est un objectif stratégique pour chacune de ces 2 nations.

La fierté de l’Algérie a été blessée par le rejet de sa candidature par les Brics. Elle rêve de la présidence de l’Union africaine pour réaffirmer son leadership, pour montrer qu’elle est (toujours) une grande puissance régionale et que sa voix compte dans le concert des nations africaines. Le rayonnement international et le poids diplomatique que procure cette charge sont des atouts stratégiques précieux pour un pays qui n’a pas renoncé à intégrer le club des Brics dans les meilleurs délais.

Un avantage pour le Maroc

Le Maroc, quant à lui, considère cette présidence comme la cerise sur le gâteau des victoires diplomatiques qu’il a enregistrées en Afrique depuis son retour au sein de l’organisation en 2017. Les relations avec le Mali symbolisent à mes yeux le succès de la diplomatie marocaine et a contrario l’échec de celle de l’Algérie. Le Mali, allié historique de son puissant voisin du nord, a rappelé son ambassadeur en Algérie le 22 décembre 2023 et accuse les autorités algériennes de le considérer comme « son arrière-cour ou un État paillasson, sur fond de mépris et de condescendance ». Et comme pour enfoncer le clou, Bamako s’est rapproché spectaculairement de Rabat à l’occasion d’une visite du chef de sa diplomatie dans le royaume chérifien les 22 et 23 décembre 2023.

Dans ce contexte, il est clair que chaque gouvernement mobilisera donc toutes ses forces pour faire échouer le rival dans sa quête de présidence de l’Union africaine. Procédons par élimination pour désigner le prochain président de l’Union africaine. Eliminons d’emblée la République arabe sahraouie démocratique dont l’existence et le soutien par Alger constituent le motif principal des dissensions entre le Maroc et l’Algérie.

On serait tenté de désigner la Tunisie pour la présidence 2024-2025, le pays n’ayant jamais accédé à cette responsabilité. Mais je ne pense pas qu’il serait sage de désigner Kaïs Saïed, un chef d’État notoirement raciste et négrophobe, pour représenter un continent peuplé majoritairement de Noirs. Il faudra donc se résoudre à désigner un Etat qui a déjà présidé l’UA : Mauritanie, Egypte et Libye. Ce dernier pays n’est pas, malheureusement, éligible à cette charge car il n’est plus en mesure d’assumer ses obligations internationales. Il ne reste plus donc sur la table que l’Egypte et la Mauritanie. Faites vos jeux ! »

Marie Guévenoux nommée ministre déléguée à l’Outremer

La dernière salve du remaniement du gouvernement de Gabriel Attal est tombée, ce jeudi 8 février (voir encadré). Elle implique le ministère délégué à l’Outremer qui échoit à Marie Guévenoux, une cadre du parti présidentiel Renaissance. Un changement est à noter à l’Education nationale, Nicole Belloubet y remplace une Amélie Oudéa-Castéra empêtrée dans les polémiques.

Quarantenaire et originaire d’Amiens, comme Emmanuel Macron, Marie Guévenoux monte dans la hiérarchie Renaissance (ex-La République en marche) en devenant ministre déléguée à l’Outremer, le ministre de tutelle restant Gérald Darmanin, confirmé dans ses fonctions, le 11 janvier. Venue de la droite, elle a été attaché parlementaire d’Alain Madelin et présidente des Jeunes populaires (le mouvement de jeunesse de l’ex-UMP). Elle a rejoint Emmanuel Macron, dans le sillage d’Edouard Philippe, l’ex-Premier ministre n’hésitant pas à placer ses proches dans les gouvernements successifs depuis. Grâce à La République en marche, elle a obtenu son premier mandat électif en 2017 dans la neuvième circonscription de l’Essonne.

Elle a siégé plusieurs fois dans l’une des plus importantes commissions de l’Assemblée nationale, celle des lois. Elle exerce également la fonction de première questeure depuis 2022, dont la mission est de tenir les cordons de la bourse de l’Assemblée. L’élue francilienne n’a en revanche jamais occupé de fonctions en lien avec l’Outremer. Elle devra pourtant vite s’acclimater, notamment dans la gestion de la crise à Mayotte, l’île étant paralysée par les barrages érigés par des manifestants demandant de nouvelles mesures contre l’insécurité et l’immigration clandestine.

Départ de Monsieur Crise de l’eau

Venu à cinq reprises sur le territoire mahorais, Philippe Vigier a été particulièrement actif sur le sujet de la crise de l’eau à Mayotte. Le biologiste de formation se faisait pressant sur les élus locaux et les services de l’Etat pour entamer les travaux d’infrastructures qui manquent cruellement sur l’île. Forages, dessalement, captages dans les rivières, distribution d’eau, il a essayé d’être sur tous les fronts. On l’a vu moins à l’aise sur l’aspect sécuritaire et lutte contre l’immigration qu’il laissait volontiers à son ministre de tutelle, Gérald Darmanin.

Ses derniers mois ont été plus difficiles pour l’élu d’Eure-et-Loir. Entre sa confusion entre Guy Losbar (président du Département de la Guadeloupe) et Serge Letchimy (président du Conseil exécutif de Martinique), ses envies d’autres ministères révélées par Politico, il a fini par perdre en crédibilité dans les territoires ultramarins. Même son départ, qui semblait inévitable, a été entaché d’une polémique. Alors qu’il n’exerçait plus ses fonctions au ministère de la rue Oudinot, il y organisait des dîners privés et continuait d’utiliser le véhicule avec chauffeur du ministère pour se rendre dans sa circonscription.

Oudéa-Castéra remplacée à l’Education nationale

Son nom circulait pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra, surtout avec le refus de François Bayrou de revenir au gouvernement. C’est désormais confirmé. Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux (2017-2020) sous le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, a été nommée ministre de l’Education nationale au sein du gouvernement de Gabriel Attal. Rectrice de l’académie de Toulouse (2000-2005) et de celle de Limoges (1997-2000), Nicole Belloubet a une formation de professeur des universités. Elle est classée à gauche sur l’échiquier politique.

Pressenti, le départ d’Amélie Oudéa-Castéra, nommée le 11 janvier à la rue de Grenelle, il y a donc moins d’un mois, fait suite à une longue série de polémiques largement médiatisées, notamment concernant la scolarisation de ses enfants dans l’établissement privé Stanislas. Elle reste cependant au gouvernement. Elle conserve le portefeuille des Sports et chapeautera l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Les nouveaux ministres et secrétaires d’Etat du gouvernement Attal

Nicole Belloubet, ministre de l’Education nationale ; Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée de l’Outremer ; Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Energie ; Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation ; Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics ; Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité ; Sarah El-Hairy, ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles ; Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées ; Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention ; Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Agriculture ; Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger ; Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l’Europe ; Patrice Vergriete, ministre délégué chargé des Transports ; Guillaume Kasbarian, ministre chargé du Logement ; Marina Ferrari, secrétaire d’Etat chargée du Numérique ; Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’Etat chargée de la Ville et de la Citoyenneté ; Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire ; Chrysoula LOU Zacharopoulou, secrétaire d’Etat chargée du Développement et des Partenariats internationaux ; Hervé Berville, secrétaire d’Etat chargé de la Mer et de la Biodiversité.

Mayotte en vigilance orange fortes pluies et orages jusqu’à vendredi après-midi

Mayotte a été placée en vigilance orange fortes pluies et orages. La préfecture indique dans un communiqué que des orages intenses abordent l’île à partir de cette nuit et jusqu’à vendredi après-midi. L’activité électrique qui accompagne ces orages est intense. Il faut s’attendre à de fortes précipitations de l’ordre de 50 à 120mm tombant en quelques heures et à des rafales de vent.

« Cette situation orageuse est favorisée par l’alimentation humide du flux de mousson et pourrait donc se répéter encore ce week-end », indique le communiqué. La préfecture appelle la population à rester vigilante et précise qu’aucune alerte pré-cyclonique n’est déclenchée à ce stade.

Cavani : une femme de 60 ans meurt après avoir été renversée par une voiture

Un drame s’est produit ce mercredi 7 février, vers 20h, dans le quartier Soweto, à Cavani. Deux femmes, respectivement âgées de 60 et 45 ans ont été percutées par un véhicule. Elles se « reposaient, allongées sur la chaussée », de source policière. La sexagénaire est décédée, tandis que la femme âgée de 45 ans serait grièvement blessée, car touchée au niveau des cervicales. « Il s’agit manifestement d’un accident », relate le procureur de la République Yann Le Bris, ce jeudi. Comme le veut la procédure, le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue. « Les premières vérifications réalisées permettent de dire que le conducteur n’était ni sous l’empire d’un état alcoolique ni sous l’effet de stupéfiants », poursuit le procureur. Une enquête pour « homicide involontaire » et « blessures involontaires » est ouverte.

« Les Mahorais refusent que Mayotte devienne le Lampedusa de l’Océan Indien »

Mercredi 7 février, Olivier Marleix, chef de file du groupe Les Républicains à l’Assemblée Nationale, a interpellé le Premier ministre au sujet de la crise sociale en cours à Mayotte. Il réclame une opération Wuambushu « puissance 2 ou puissance 4 ».

Au palais Bourbon, l’exercice des questions au gouvernement a levé en partie le voile sur la situation de Mayotte, mercredi 7 février. Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains, qui compte notamment dans ses rangs le député Mansour Kamardine, a interpellé Gabriel Attal, Premier ministre, au cours de la séance hebdomadaire la plus médiatique de l’Assemblée nationale.

« Pour la troisième semaine consécutive, Mayotte est paralysée par une manifestation de la société civile, qui manifeste massivement et bloque les voies de circulation », constate le parlementaire d’Eure-et-Loir. « La cause de cette grave crise est l’explosion de l’insécurité et l’amplification de l’immigration clandestine depuis l’arrêt de l’opération Wuambushu qui était censée restaurer l’Etat de droit », a encore expliqué Olivier Marleix. Et de questionner : « Quand lancerez-vous une opération Wuambushu puissance 2 ou puissance 4 pour reconquérir les territoires perdus de la République à Mayotte ? »

Alors que les maires de Mayotte et les conseillers départementaux étaient rassemblés en même temps dans l’hémicycle Bamana à Mamoudzou et réclamaient un interlocuteur au sein du gouvernement, le député LR a aussi mis en exergue « l’absence de réponse aux alertes des élus de Mayotte ». « Les Mahorais refusent, et ils ont raison, que Mayotte devienne le Lampedusa de l’Océan Indien et que les villages et les quartiers soient placés sous le joug de gangs et de criminels qui s’en prennent aux familles, aux travailleurs et aux enfants. Quand votre gouvernement prendra-t-il donc des mesures à la hauteur pour mettre un terme aux flux migratoires venus des Comores et désormais de la corne de l’Afrique ? »

Le député réclame des moyens de la Marine Nationale « pour être en mesure de stopper ce flux physiquement », et en profite pour rappeler l’urgence d’une Loi Mayotte, « qui devait être transmise aux élus dès le mois de février ».

Gabriel Attal veut d’abord « rétablir l’ordre public »

« La situation à Mayotte et ce que vivent les Mahoraises et les Mahorais est totalement insupportable », lui répond Gabriel Attal, Premier ministre actuellement en plein rebattage des cartes pour la deuxième salve de nominations au gouvernement.

« La première priorité dans l’immédiat est de rétablir l’ordre public et de permettre la reprise des activités », a-t-il assuré. Quant aux pourparlers, en vue d’une sortie de crise, Gabriel Attal « invite les collectifs à saisir les invitations des élus et du représentant de l’Etat à échanger ».

Selon ce dernier, le démantèlement du camp de Cavani, revendication première des collectifs, a déjà bien avancé. « 200 personnes ont été évacuées du camp de Cavani, il en reste 500 ». Lucide, Gabriel Attal rajoute : « On doit être plus efficace pour expulser plus rapidement les étrangers sans titres, y compris les ressortissants de pays africains. Les déboutés de l’asile font systématiquement l’objet de décisions d’éloignement, tout est mis en œuvre pour les exécuter dans le meilleur délai ».

Cinquante mesures d’éloignement vont être mises en application cette semaine à Mayotte. Un nombre qui va doubler la semaine prochaine, avec une centaine de mesures d’éloignement qui entreront en vigueur, d’après Gabriel Attal.

« Les demandes sont légitimes, on ne peut pas avoir constamment un régime d’exception »

Sans nouvelles d’un gouvernement en plein remaniement, manifestants et élus perdent patience. Ces derniers, notamment les maires et les conseillers départementaux rassemblés ce mercredi, ont envoyé une lettre au président de la République, Emmanuel Macron. Ils demandent d’urgence un interlocuteur, sans toutefois avoir la certitude d’être davantage entendus.

Flash Infos : Ce document ressemble à un énième cri d’alarme. On en a diffusé déjà beaucoup, des soignants, des enseignants, des collectifs, des politiques. Qu’est-ce que celui-là pourrait changer aujourd’hui ?

Ben Issa Ousseni : Qu’est-ce qui change aujourd’hui ? Vous l’avez dit, on a écrit plusieurs fois, mais on espère aujourd’hui être entendus. La démonstration est donnée ici que c’est le territoire qui demande, c’est tout Mayotte qui réclame. Peut-être que jusque-là, on croyait que c’étaient que les élus départementaux ou les maires. Ici, nous faisons que relayer les demandes du territoire car c’est tout Mayotte qui est dans la rue.

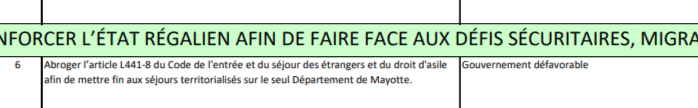

F.I. : Concernant les demandes, vous en avez également faites vous-mêmes. Je pense à la fin du visa territorialisé, qui est réclamé par les collectifs et figure dans vos propositions pour la loi Mayotte. Sur ce sujet-là, le gouvernement a déjà dit non. Qu’est-ce qui peut changer aujourd’hui ? On a l’impression qu’on pourrait changer dix fois de préfet et la réponse serait la même.

B.I.O. : Je ne sais pas où vous avez eu cette réponse (N.D.L.R. il est écrit noir sur blanc dans le dernier document transmis au CD : « gouvernement défavorable »). Moi, je n’ai pas eu encore la réponse du gouvernement. On a apporté la contribution du territoire, nous sommes en train de travailler. On va entrer maintenant en phase de rédaction d’un projet de loi. On sait que c’est au gouvernement de le faire, mais on espère être associés ligne par ligne. On sait qu’on n’est pas d’accord, mais l’objectif est d’avoir un point de convergence entre les demandes du territoire et la volonté du gouvernement de nous accompagner. On sait qu’il y aura des concessions pour le territoire, là aussi, on demandera des efforts du gouvernement dans sa vision du développement. On n’acceptera pas une loi qui n’aura pas obtenu l’adhésion des Mahorais.

F.I. : Je me fais l’avocat du diable, mais dans ses déclarations, le gouvernement défend son bilan à Mayotte, avec une augmentation du nombre de policiers et de gendarmes, des nouvelles brigades. On a l’impression qu’il se dit qu’il en fait déjà assez. Qu’est-ce que vous pouvez répondre à cela ?

B.I.O. : Nous ne contestons pas les efforts qui sont faits tous les jours. On sait que les forces de l’ordre travaillent énormément. Force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous, voilà la réalité. Donc, oui, ils ont fait plus d’efforts que la veille. Toujours est-il qu’on ne s’en sort pas. Pour nous, les élus, le premier problème est l’insécurité. Il y a beaucoup de potentiel sur le territoire, mais il faut d’abord régler ce problème. Ça passe par la loi Mayotte.

F.I. : Avez-vous le sentiment d’être toujours soutenu par la population ? Vous avez été acclamé à votre arrivée au tribunal, ce mardi. Mais dans les discours des manifestants, on sent une certaine défiance, notamment parce que dans votre rôle intermédiaire entre la population et un gouvernement sans réaction, vous paraissez moins audible.

B.I.O. : Nous sommes les représentants de la population et donc bien sûr que le gouvernement communiquera avec les élus. On espère que le lien ne sera pas rompu entre nous et la population. Si c’est le cas, il ne pourra pas y avoir de négociations. Ce que je dis au gouvernement, c’est qu’aujourd’hui, je suis écouté. Les élus ne sont pas toujours entendus, mais écoutés. Ce que nous craignions, c’est que ce ne soit plus le cas.

F.I. : Hormis le sénateur Tani Mohamed Soilihi, nous ne voyons pas de parlementaires, pourtant ils sont évoqués dans le document.

B.I.O. : C’est une initiative des élus locaux. Le sénateur a eu vent de celle-ci (N.D.L.R. sa remplaçante Salama Ramia était présente). Je le dis clairement, nous n’avons pas aujourd’hui associé les parlementaires. Ce sont les élus locaux qui en ont l’idée.

F.I. : Symboliquement, c’est une belle image d’avoir autant élus, mais le document manque d’ambition. Ce n’est pas à vous de soumettre des solutions ?

B.I.O. : Les revendications aujourd’hui des Forces vives dépendent du domaine régalien. On trouve qu’elles sont légitimes. Quand vous parlez de la fin du titre de séjour territorialisé, c’est une demande légitime. On ne peut pas avoir constamment un régime d’exception.

F.I. : En tant que président du Département, n’avez-vous pas de réponses du gouvernement. Comme vous le disiez, cela fait dix-huit jours que nous n’avons rien.

B.I.O. : Je suis en contact régulier avec l’équipe de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outremer. Car, vous le savez, nous n’avons toujours pas de ministre délégué. Mon directeur du cabinet et ma directrice générale des services ont été reçus par le conseiller outre-mer de Gabriel Attal et par les équipes de Gérald Darmanin. On a deux élus aussi qui essayent d’avoir des rendez-vous.

F.I. : La lettre ne comporte pas de revendications. Pourquoi ?

B.I.O. : Le gouvernement a déjà nos revendications. Ce que nous attendons aujourd’hui, comme les Forces vives, c’est un interlocuteur.

F.I. : On a compris que la volonté commune est d’avoir quelqu’un avec qui vous parlez, mais si ce n’est pas le cas ? On partirait sur des jours ou des semaines de barrages. Vous, les élus, qu’est-ce que vous pourriez faire de plus ?

Mikidache Houmadi, maire de Dzaoudzi-Labattoir : Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on souhaite cet interlocuteur. Ce qui change également, contrairement aux précédentes crises, on souhaite un échéancier. Il faut qu’on sache faire un bilan par la suite. Je ne pense pas que l’État sera beaucoup plus sourd que pendant les quinze jours. Soit il vient en aide tout de suite, soit il arrête de dire que Mayotte ou les autres collectivités d’outremer sont « une chance pour la France ». Car quand cette chance est un territoire, on s’occupe de ce territoire. On ne le laisse pas mourir comme ça.

B.I.O. : Je réponds oui. Nous pensons à une autre forme d’action si le gouvernement ne répond pas. Nous ne souhaitons pas communiquer dessus pour l’instant. Là, on envoie un courrier, on se donne un délai. Ensuite, il pourrait y avoir d’autres actions et pas nécessairement à Mayotte.

Les cours en distanciel privilégiés par le recteur de l’académie de Mayotte

Les barrages et l’insécurité autour des établissements scolaires pousse le rectorat à faire appel aux cours à distance, afin que les élèves ne perdent pas de jours de cours. Pour ceux en manque d’outils informatiques, les collèges et lycées resteront ouverts.

« Aucun risque ne doit être pris pour rejoindre votre lieu de travail en cas de barrages. Une organisation de travail à distance est préférable », donne pour consigne le recteur de l’académie de Mayotte, Jacques Mikulovic, ce mercredi. Depuis plus de deux semaines, Grande-Terre est paralysée par les barrages, rendant impossible le transport scolaire. Les personnels ne pouvant pas tous rejoindre leurs établissements, ces derniers se retrouvent donc en sous-effectif.

Pour le recteur, il est donc important d’avoir « l’accueil quand cela est possible, l’enseignement à distance si cela n’est pas possible ou toute autre forme de continuité pédagogique. » Les espaces numériques de travail (ENT) et la télévision « doivent être mobilisés ». Il invite également le personnel et les élèves à venir, si c’est la meilleure solution, dans les établissements scolaires les plus proches du lieu de domicile pour accéder aux outils informatiques. Soucieux pour les élèves de terminale au regard des enjeux de Parcours Sup (la plateforme de candidature pour accéder à des études supérieures), « chaque élève doit être recontacté ».

Les travaux de sécurisation se poursuivent

« Je vous avoue mon inquiétude au regard du nombre de jours d’école perdus, des besoins des élèves et de la difficulté que l’on va rencontrer à remettre les élèves au travail. L’éducation sera déterminante pour retrouver une sérénité de long terme sur ce territoire », exprime-t-il. En parallèle, en réaction à des rixes devant des collèges ou des lycées, le recteur indique poursuivre le travail avec la direction des constructions scolaires sur les diagnostics sécuritaires des établissements. Ceux de la commune de Mamoudzou (les collèges de Kwalé, Passamaïnty ou M’gombani, le lycée Younoussa-Bamana), comme ceux de Petite-Terre ou Koungou ont ainsi été marqués par des épisodes de violence avant ou après les vacances scolaires.

Une cellule d’écoute et de soutien psychologique est proposée au personnel via le réseau prévention-aide et suivi (Pas).

Miss Mayotte : Catherine Mkdara devient directrice

Le concours de Miss Mayotte a pu faire son retour en 2023, grâce à la création d’un nouveau comité autour de la directrice Yasmina Saïd. Souhaitant prendre du recul, celle-ci avait annoncé qu’elle laisserait sa place, quelques temps après la tenue du concours national, pour se consacrer à d’autres projets. Sa remplaçante est Catherine Mkadara. « Catherine a occupé le poste de secrétaire générale du comité de 2018 à 2020. Elle connaît parfaitement l’univers Miss France et ses valeurs. Elle a aussi participé à de nombreuses activités au sein de différentes associations culturelles de Mayotte. A ce titre, elle sera charge du bon déroulement des élections dans le Département conformément au respect et aux bonnes mœurs du concours », indique le comité.

Les deux premières missions de la nouvelle directrice seront d’accompagner Houdayifa Chibaco, la Miss Mayotte 2023, et de pérenniser l’événement par la tenue d’un nouveau concours, cette année.

Le Parc naturel marin recherche ses Ambassadeurs du lagon

Mercredi 21 février est la première date fixée dans le calendrier du Parc naturel marin. Comme chaque année, il prépare l’appel à projet Ambassadeurs du lagon : un dispositif qui permet de subventionner des projets d’associations et de collectivités, à une hauteur pouvant aller jusqu’à 20.000 euros. Après ce rendez-vous et les autres qui suivent, pour présenter le projet, les candidats pourront planifier un nouveau rendez-vous avec le Parc.

Les projets doivent s’inscrire dans une démarche de médiation environnementale sur au moins un de ces quatre thèmes : patrimoine naturel ou culturel, usage durable ou pollution. Sensibilisation du public, actions avec la population locale, contribution à un changement pour aller vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, ou apports de connaissances…. Le projet peut se manifester sous de multiples formes.

Les candidatures ouvrent mi-avril. Ci-dessous les différents rendez-vous pour un premier échange : mercredi 21 février, de 14 heures à 15 h, à Tsingoni, à l’espace co-working de la CRESS ; lundi 26 février, de 14 h à 15 h, à Bouyouni, à la salle de réunion de la Cagnm ; vendredi 23 février, de 14 h à 15 h, à Pamandzi, dans les locaux d’Oulanga Na Nyamba à la maison des associations ; jeudi 29 février, de 11 h à 12 h, à Cavani, dans les locaux de la Cress et samedi 2 mars, de 9 h à 10 h, à Bouéni, dans les locaux de la FMAE. Tous ces rendez-vous sont aussi accessibles en visio. Pour participer, inscrivez-vous en envoyant un mail à parcmarin.mayotte@ofb.gouv en précisant date et mode de participation.

Le sénateur Thani au comité de suivi du Pacte de visibilité

Ce lundi, le sénateur mahorais Thani Mohamed Soilihi était au comité de suivi du Pacte de visibilité des Outre-mer. Celui-ci était présidé par Delphine Ernotte-Cunci, la présidente de France Télévisions et Sylvie Gengoul, directrice du pôle Outre-mer du média public. « Il était notamment question des réseaux sociaux et des supports numériques au cœur de la visibilité des Outre-mer de France Télévisions. L’occasion de donner à l’assemblée des nouvelles récentes du drame qui se noue actuellement à Mayotte, qui place les habitants du 101ème département dans une insécurité inouïe », fait valoir le sénateur.

Un partenariat lancé entre Intercommunalités de France et l’AFL

L’AFL, la banque des collectivités, et Intercommunalités de France, fédération nationale des communautés de communes, d’agglomération, urbaines et métropoles, ont signé une convention de partenariat pluriannuelle. Conclue jusque fin 2025, cette convention permet d’inscrire dans le temps les actions conjointes menées par Intercommunalités de France et l’AFL au bénéfice de leurs collectivités adhérentes. Elle poursuit l’objectif de partager l’expertise des deux organisations dans le domaine des finances locales, des enjeux d’investissement des intercommunalités, et de produire des études conjointes.

Intercommunalités de France est la fédération nationale des élus de l’intercommunalité. Elle promeut la coopération intercommunale et le dialogue territorial. Elle compte parmi ses membres plus de 1.000 intercommunalités sur les 1.250 que compte le pays, représentant plus de 80 % de la population française. L’AFL est la banque publique de développement française créée par et pour les collectivités afin d’incarner une finance responsable exclusivement dédiée au financement de l’investissement public local. Elle compte au 31 décembre 2023 776 actionnaires, dont 123 intercommunalités : 15 métropoles, 8 communautés urbaines, 6 EPT, 39 communautés d’agglomération et 61 communautés de communes.

Cette première convention de partenariat signée entre les deux structures a pour objectif un partage d’expertise sur les problématiques relatives aux finances publiques locales, aux enjeux de la finance responsable et à l’investissement des collectivités, et de mieux faire connaître le rôle de l’AFL dans l’investissement public local auprès des adhérents d’Intercommunalités de France.

Plus précisément, l’AFL et Intercommunalités de France se sont engagées sur plusieurs actions concrètes : la production d’études spécifiques, d’analyses et de notes relatives aux finances locales. Intercommunalités de France sera aussi associée aux études pilotées par l’AFL en partenariat avec le CNFPT-INET notamment, l’invitation d’Intercommunalités de France par l’AFL, en qualité de partenaire, à sa Journée annuelle en présence des collectivités actionnaires, l’intervention de l’AFL au congrès annuel d’Intercommunalités de France autour de thématiques relevant de son expertise, ainsi que dans les groupes de travail internes et le relais mutuel d’actualités et d’informations intéressant les collectivités. « Dans un contexte où le financement des transitions est une priorité pour nos intercommunalités, ce partenariat avec l’AFL trouve tout son sens. Le partage d’expertise entre nos deux structures et la production d’études communes alimenteront nos travaux sur la santé financière des collectivités et seront profitables pour les élus des intercommunalités », pour Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France.

Barrages : « Nous avons aujourd’hui l’exemple-même d’un État défaillant »

Ce mardi, les Forces vives de Mayotte se sont retrouvées place de la République, à Mamoudzou. Mais la manifestation n’est pas restée longtemps à cet endroit. Près d’un millier de protestataires ont rapidement marché sur Kawéni, jusqu’au tribunal judiciaire, où ils souhaitaient pouvoir rencontrer le procureur. Nous les avons suivi.

L’ambiance est joyeuse à 8h, ce mardi matin, ponctué de chants et de danses, place de la République, à Mamoudzou. C’est cette République justement, que les Forces vives de Mayotte souhaitent interpeller lors de cette manifestation. « Deux semaines de barrages n’ont pas suffi, le message n’est toujours pas entendu par le gouvernement. […] Il y aura d’autres actions si nous n’avons pas d’interlocuteur au niveau national », affirme Badirou Abdou, un des représentants des Forces vives. Alors que les barrages sévissent sur l’ensemble de l’île depuis deux semaines, le choix de rassembler ce cortège à Mamoudzou n’a pas été fait au hasard. « Il est important qu’on mobilise et bloque le poumon économique de Mayotte, tout simplement », déclare une manifestante. Les blocages ont été mis en pause le temps de la manifestation, pour permettre à tout le monde de pouvoir y assister.

Et ils sont nombreux à avoir répondu à l’appel. Environ mille manifestants étaient présents. L’un d’eux reprend la devise nationale, déplorant qu’elle ne s’incarne pas sur l’île aux parfums. « Liberté. Les Mahorais ne sont pas libres de circuler comme ils le veulent à cause de l’insécurité. Égalité. Mayotte subit une inégalité par rapport aux autres territoires au niveau de l’immigration et à cause du titre de séjour territorialisé. Il ne nous reste que la fraternité », constate-t-il, justifiant d’autant plus sa présence auprès de ses pairs. Si ce dernier a bien conscience que le gouvernement ne peut pas agir en « un coup de baguette magique » et que les maux de Mayotte prendront du temps à être pansés, il souhaite néanmoins que des mesures immédiates soient prises pour combattre la délinquance et la violence grandissante, tout en pointant du doigt, entre autres, la censure par le Conseil constitutionnel du durcissement du droit du sol à Mayotte prévu dans le projet de loi Immigration et integration. Celui-ci a estimé que l’allongement de la période durant laquelle l’un des parents doit être sur le territoire mahorais (de trois mois aujourd’hui à un an) faisait figure de “cavalier législatif”.

Direction le tribunal

Vers 9h30, une grande partie de la foule quitte la place en quelques minutes. « La manifestation va prendre la direction du lever du soleil. Mais je ne dis pas plus que ça, parce que c’est stratégique », répond Badirou Abdou, lorsqu’on lui demande vers où les manifestants se dirigent. Ces derniers ont pris la direction de Kawéni à pied, ralentissant la circulation derrière eux. Au bout de leur marche d’environ une heure, se trouve le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Là, des gendarmes leur barrent le passage. « On veut demander au procureur si les jugements qui sont rendus à Mayotte, par rapport à l’insécurité et aux assassinats, sont pour les Mahorais. […] Notre présence ici devant le tribunal, c’est pour faire passer un message : dire à notre justice d’être juste avec nous », justifie Salim Nahouda, syndicaliste, ancien dirigeant de la CGT-MA (Confédération générale des travailleurs à Mayotte).

A un moment, on aperçoit Safina Soula, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018, à terre. Celle-ci dit avoir été bousculée dans le dos par les forces de l’ordre, tandis que la foule s’avançait pour aller vers le tribunal. L’atmosphère est alors radicalement différente de celle d’il y a quelques heures. La tension monte d’un cran : un membre du cortège tente de foncer sur les gendarmes et leurs boucliers, puis un autre enchaîne en leur jetant des bouteilles d’eau vides. La réponse ne tarde pas, et du gaz lacrymogène est dispersé. « Nous avons aujourd’hui l’exemple-même d’un État défaillant, qui ne protège pas sa population, qui gaze sa population, alors qu’il est incapable de gazer et de s’en prendre aux délinquants qui nous confinent depuis longtemps », hurle Saïd Kambi, un des leaders du mouvement. « Nous allons montrer ce que la France fait à une population qui lui a déclaré l’amour plusieurs fois aux urnes. […] Et vous voyez toute la misère qui traîne par ici. La France nous méprise. »

Les élus rejoignent le tribunal

Une fois les larmes séchées, on aperçoit un homme, une pierre à la main, s’avancer vers le barrage des forces de l’ordre. Un membre des Forces vives le dissuade et lui intime de relâcher le projectile. Il s’exécute. « On passe notre message de manière pacifique, car le Mahorais n’a jamais été violent », insistait un peu plus tôt, Salim Nahouda.

Les demandes pour rencontrer le procureur continuent. Si Yann Le Bris est prêt à recevoir une dizaine de manifestants, ces derniers ne semblent pas réussir à se mettre d’accord sur ceux qui doivent y aller. Ceux qui ne sont pas en pleine négociation attendent les élus, qui doivent arriver. Devant normalement les rencontrer à 13h, les Forces vives avaient finalement décliné l’invitation au conseil départemental dans un communiqué, arguant des doutes sur les motivations de ces derniers (voir par ailleurs). Pendant ce temps, d’autres montent un barrage affublé d’une banderole « Forces vives » sur la Nationale 1, juste après le tribunal, barrant la route des véhicules qui arrivent par le nord.

Peu après 12h, un nouveau cortège rejoint le tribunal. À sa tête, on aperçoit le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, portant un t-shirt des Forces vives, ou encore le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni, entourés d’autres élus du Département. D’un pas déterminé, ils ne mettent pas longtemps à franchir les portes du tribunal. Plusieurs membres du mouvement de contestation ne tardent pas à les rejoindre.

« Ça se prépare, ils vont pousser »

Un groupe est toujours attroupé devant le barrage de gendarmes. La colère se fait entendre. « Vous nous gazez. Qu’est-ce que vous faites contre les délinquants ? » et autres dérivés sont lancés à un rythme régulier. Soudain, des protestations résonnent à proximité du camion des forces de l’ordre qui contribue à barrer le passage vers le tribunal. Un gendarme semble être en train de s’équiper d’un masque à gaz et d’une bombe lacrymogène. Face à la réaction du cortège, elle ne sera pas (tout de suite) utilisée.

De l’autre côté du camion, d’autres gendarmes sont en train de se faire doucement bousculer par des manifestantes. La scène provoque des rires, ces dernières utilisant leur postérieur et leur poitrine en guise de bélier contre les boucliers. Mais, à l’arrière du camion, où se trouvent les gendarmes davantage pris à partie par la foule depuis le début, le ton n’est pas le même. « Ça se prépare, ils vont pousser », entend-on vers 13h. Soudainement, on aperçoit des jets de projectiles puis du gaz lacrymogène. Des cris retentissent, la foule s’écarte, une première grenade lacrymogène explose. En s’éloignant de la zone, on aperçoit plusieurs individus en train de lancer des pierres en direction des forces de l’ordre. En levant la tête, on voit qu’elles sont nombreuses. Depuis le rond-point de la zone Nel, avec quelques mètres de recul, on aperçoit et entend d’autres grenades être lancées.

Après plusieurs caillassages et une fois le calme revenu, environ une heure après, la plupart des manifestants regagnent la place de la République. Les élus, qui ont pu quitter le tribunal une fois les premiers affrontements maîtrisés par les forces de l’ordre, sont présents. « La sortie a été compliquée effectivement, puisqu’il y a eu des jets de pierre. Des fauteurs de trouble se sont joints aux grévistes pour semer le trouble là-bas », relate le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni. « Il est important qu’on nous dépêche quelqu’un de Paris pour pouvoir échanger avec la population mahoraise avant que ça ne dégénère plus que ça. » Une heure plus tard, les manifestants, sans les élus, rejoignent le stade de Cavani. Ils tentent un dernier coup de force en voulant atteindre le siege de Solidarité Mayotte à Massimoni, l’association à qui l’État délègue l’hébergement des demandeurs d’asile. Là encore, les policiers font usage du gaz lacrymogène, provoquant le retrait du groupe, qui brûle dans la rue quelques matelas trouvés sur place.

Revenus au rond-point du stade, les manifestants se séparent et retrournent aux barrages tout en pestant contre les élus. “La guerre n’est pas finie. On va montrer qu’on est chez nous”, promet Saïd Kambi.

Barrages : Le Département pousse pour obtenir un médiateur

Les élus du Département ont montré, ce mardi 6 février, leur envie de porter la voix des Forces vives pour obtenir un médiateur. Une intervention nécessaire pour apaiser la population afin d’éviter que ça dégénère. Une réunion a ensuite eu lieu à l’hémicycle Bamana, avec des représentants des Forces vives. Une prochaine aura lieu ce mercredi.

Infirmiers : « N’oublions pas la santé de nos malades »

Attentif aux mouvements sociaux qui paralysent une partie de l’île, le syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux de Mayotte (SNIIL976) apporte son soutien à la mobilisation. Il rappelle cependant la nécessité de pouvoir exercer leur métier sans entrave pour « garantir une offre minimale de soins ».

« Nous exprimons par la présente action une entière compréhension concernant les revendications et adressons notre soutien quant aux différentes manifestations actuelles dans l’île. C’est une réponse aux conditions extrêmement difficiles que l’île endure depuis plusieurs mois, s’aggravant de manière significative au fil des années. Les incidents tels que jets de pierres, vols et agressions diverses ont créé un environnement où les déplacements sont devenus dangereux, plongeant la population dans un état de traumatisme et de désœuvrement. Donc, nous le répétons, nous soutenons le mouvement en cours.

Mayotte est en souffrance, et cette souffrance est également présente dans de nombreux foyers mahorais, certes de manière différente. Celle de la dépendance physique et/ou psychologique, et nous nous devons de veiller à ne pas compromettre la sécurité de nos patients en raison de l’absence de soins. Nous attirons l’attention des manifestants, n’oublions pas la santé de nos malades présents aux quatre coins de l’île, ainsi que les professionnels de santé qui se mobilisent jour et nuit afin de les soigner. Le système de santé de Mayotte est en soins palliatifs avec un hôpital fonctionnant en mode dégradé, faute de professionnels de santé en nombre suffisant.

Ainsi, permettre la circulation des professionnels de santé, en particulier des infirmiers libéraux, permettra de garantir une offre minimale de soins, évitant ainsi des situations dangereuses pour tous. Cancéreux, dialysés, insuffisants cardiaques, pulmonaires, victimes d’AVC, patients nécessitant des pansements pour escarres, la liste est longue. Ce sont autant de souffrances qui nécessitent une intervention, celle d’un infirmier ou d’une infirmière. Certains soins sont plus urgents que d’autres et, en tant qu’infirmiers à domicile, nous nous engageons en toute conscience à assurer la continuité des soins. Cela implique que, sauf en cas d’alerte rouge cyclonique, nous devons nous rendre auprès de nos patients, quelles que soient les circonstances.

« Faciliter le passage »

Nous appelons donc le collectif des Forces Vives de Mayotte, la population et les responsables des barrages à prendre en considération l’impératif de faciliter le passage des infirmiers libéraux. Nous entendons déjà dire : « Si un jour vous vous faites agresser, vous ne pourrez plus soigner ». Oui, c’est vrai, et de nombreux soignants ont été agressés dans l’exercice de leurs fonctions, mais nous demeurons présents. Chacun d’entre nous a très certainement un proche nécessitant des soins.

Alors posez-lui la question : « Comment vas-tu aujourd’hui ? » Et dans cet esprit de solidarité et de responsabilité envers la santé de la communauté, vous pourrez lui répondre : « Ne t’inquiète pas, même si tout le monde ne comprend pas que nous agissons pour le bien de tous, nous allons faciliter le passage des infirmiers ».

Oui, nous vous soutenons, et oui, nous sollicitons votre compréhension et le soutien de tous pour garantir la continuité des soins de nos parents et enfants. »