Ce jeudi matin, la Ville de Mamoudzou a tenu une conférence de presse à l’hôtel de ville pour présenter l’agenda événementiel de 2024. Le mot d’ordre est donné par le maire, Ambdilwahedou Soumaïla : Mamoudzou doit être animée et le sera. Peu de changements sont notables, hormis l’impossibilité d’organiser le festival Sanaa et la mise en place de fan zone en lien avec les Jeux olympiques de Paris, en juillet et août.

« Le territoire doit continuer à être animé, malgré les difficultés qui nous entourent », appuie le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, lors d’une conférence de presse consacrée à l’agenda événementiel de la Ville, ce jeudi. Comme après la pandémie de Covid-19, le maire souhaite qu’après le mouvement social qui a bloqué l’île en ce début d’année, la vie événementielle reprenne de plus belle : « Mamoudzou doit être animée en 2024. »

Trails, course de pneus, pirogues et olympisme

« L’animation à travers le sport est importante. Nous avons choisi de faire de Mamoudzou une ville dynamique, en mettant en valeur l’excellence sportive, mais aussi le sport santé », déclare le premier magistrat. Un premier nouveau concept a lieu ce vendredi soir. Il s’agit de Mamoudzou by night, une marche nocturne sur sept kilomètres dans le centre-ville de Mamoudzou. Cela correspond aux 10.000 pas quotidiens recommandés pour rester en bonne santé.

Aussi, du 11 mars au 8 avril, le tournoi futsal du ramadan va avoir lieu. Le 28 avril sera consacré à la finale communale de la course de pneus, avant la quarantième finale à l’échelle de l’île qui aura lieu le 30 juin. Plusieurs trails vont également avoir lieu dans l’année, pour permettre à celles et ceux qui souhaitent participer à la Diagonale des fous à La Réunion de cumuler assez de point pour pouvoir y participer : le trail du Caméléon, le 26 mai, l’Hippocampe trail, les 6 et 7 juillet, le trail du Grand Majimbini, le 15 septembre, et le trail des Amis, le 17 novembre. Il y aura également plusieurs fan zone pendant les Jeux olympiques, en juillet et août, où le public pourra voir des diffusions d’épreuves mais aussi tester des sports représentés. La course de pirogues, face au succès des précédents éditions, va revenir le 6 octobre cette année.

Enfin, plusieurs dimanches seront consacrés à « l’activité physique pour tous », piétonisant une partie de la ville pour permettre aux gens de faire des exercices à différents ateliers. Le premier dimanche concerné est celui du 14 avril. Les 14 et 15 décembre clôtureront cette année sportive avec Mamoudzou sport en fête, qui permet au public de découvrir les différentes associations sportives.

Expos, photos et patrimoine

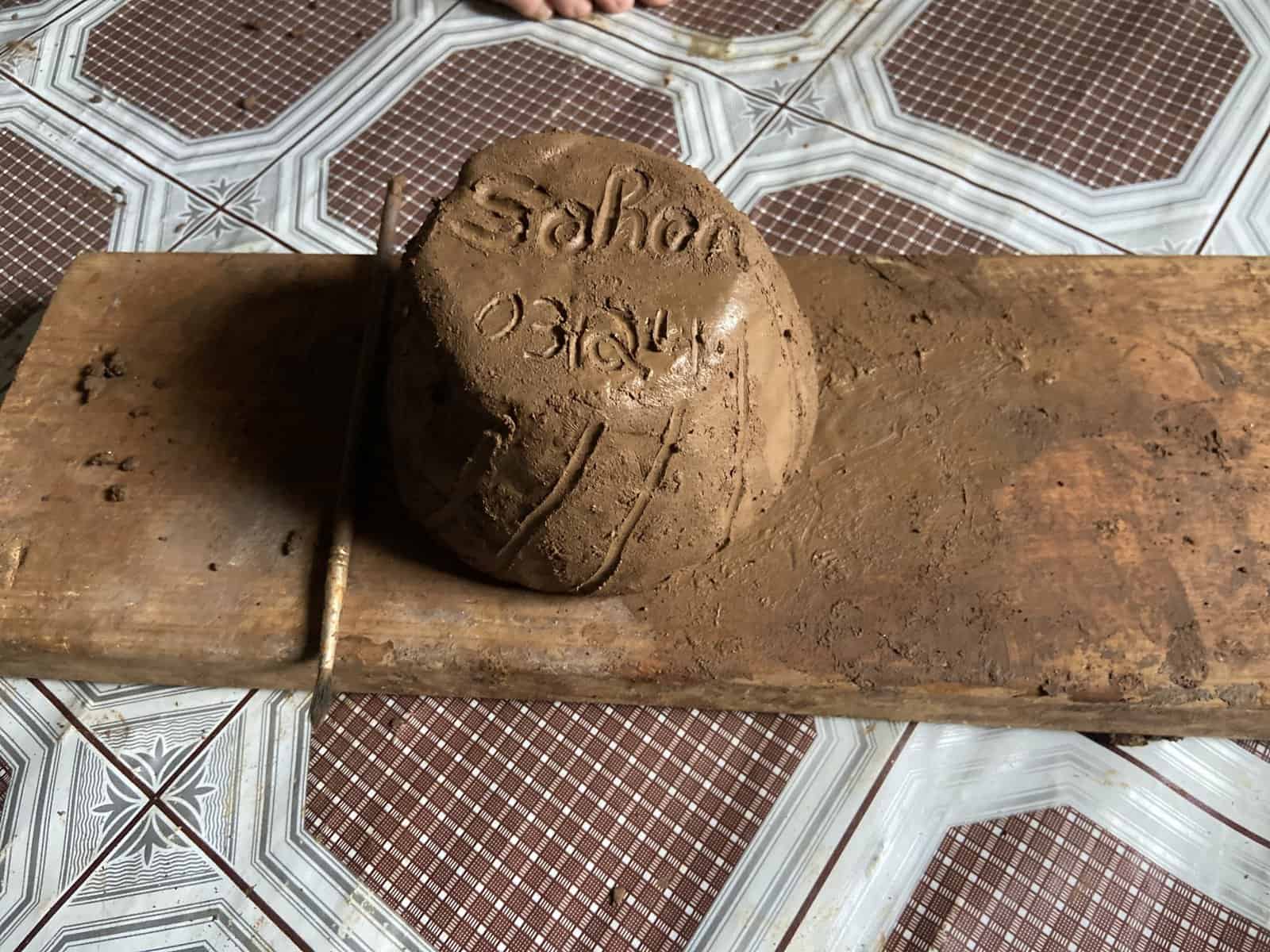

Pour celles et ceux qui ont davantage l’âme d’un artiste que celle d’un sportif, ils ne sont pas en reste. Le carnaval de l’identité et de la culture de Mamoudzou est prévu les 27 et 28 avril. L’exposition de photographie « Les artistes s’exposent » se déroulera du13 au 24 mai. La municipalité a noté également dans son agenda la fête de la musique le 21 juin. Les 14 et 15 septembre, le patrimoine sera mis à l’honneur à l’occasion des journées du patrimoine, et un mois après, du 13 au 15 octobre, l’architecture sera au cœur d’une journée nationale.

Plusieurs foires à pévoir

Plusieurs événements autour de la vie économique de l’île sont aussi prévus. Une ville qui vit, c’est aussi des animations commerciales », affirme Ambdilwahedou Soumaïla. La foire du ramadan aura lieu du 25 mars au 9 avril. Une autre aura lieu à l’occasion de la rentrée, du 19 août au 1er septembre. Momojou en fête clôturera les foires, en mettant à l’honneur l’artisanat local du 3 au 8 décembre, pour permettre à celles et ceux qui partent pour les fêtes de fin d’année de pouvoir en profiter.