La découverte du volcan sous-marin au large de Mayotte célèbre sa première année. À cette occasion, Flash Infos donne, tout au long de cette semaine, la parole à ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour une meilleure connaissance de ce phénomène naturel inédit qui évolue, chaque jour, sous le regard des Mahorais. Aujourd’hui, rencontre avec Saïd Saïd Hachim, géographe mahorais qui, des années plus tôt, émettait déjà l’hypothèse de la naissance d’un nouveau volcan, précisément dans la zone où celui-ci a été découvert en 2019.

« Quand je suis passé pour la première fois en bateau au-dessus de la zone où nous pensions qu’il y avait un volcan, j’en ai eu des frissons », se remémore, sourire aux lèvres, Saïd Saïd Hachim. Alors que l’essaim de séismes commençait à peine à se manifester, le géographe mahorais, co-auteur de l’Atlas des risques naturels et des vulnérabilités territoriales de Mayotte, avait été le premier à avancer l’hypothèse de la naissance d’un volcan dans la zone où il sera effectivement découvert un an plus tard.

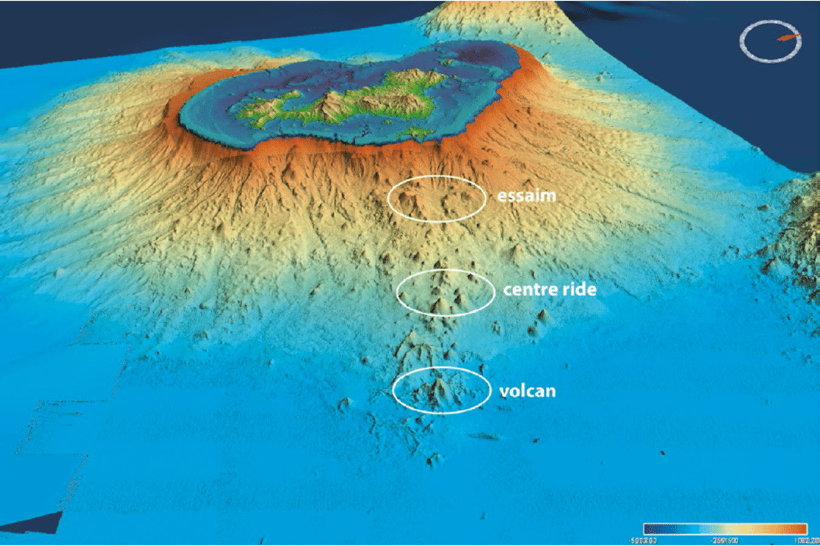

En 2012, Saïd Saîd Hachim participe à l’élaboration du Litto3D, une cartographie unique et inédite de Mayotte de la terre jusqu’à la mer, visant à mesurer la profondeur de secteurs difficilement accessibles. Un travail qui permettra notamment de sonder celle qui deviendra la zone volcan, mais que le chercheur appelle alors « zone blanche », aucune donnée n’y ayant jamais été recueillies. « Dans les résultats qui en ressortaient, on observait déjà cette ride volcanique, cette continuité de petits volcans résiduels entre Petite-Terre et ce qui sera identifié plus tard comme le nouveau volcan », explique Saïd Saïd Hachim.

.png?1593072334165)

Capture d’écran du Litto3D de Mayotte, co-réalisé en 2012 par Saïd Saïd Hachim.

En mai 2018, lorsque les premiers séismes frappent le 101ème département, le géographe croise les informations recueillies localement par l’Institut d’études géologiques des États-Unis avec la cartographie réalisée plus tôt et compile le tout dans une base de données appelée Mayrisque. Dans le même temps, une mission d’expertise demandée par la préfecture assure, lors d’une conférence de presse, que l’origine des secousses est tectonique. Un scénario auquel ne croit pas Saïd Saïd Hachim : « Si ça avait été le cas, la localisation de l’essaim de séismes aurait formé une ligne, comme sur une zone de faille. Or là, on voyait très clairement qu’ils étaient tous regroupés dans le même secteur. » D’autant plus que jamais auparavant la zone au large de Petite-Terre n’avait connu de manifestations sismiques. Pourtant, « si ça avait été dû au mouvement d’une plaque, on aurait observé d’autres signes par le passé », assure le géographe mahorais, qui, dans un premier temps, hésite à dévoiler sa théorie, craignant de ne pas être pris au sérieux.

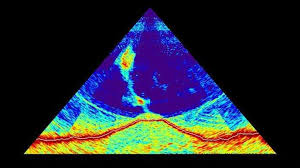

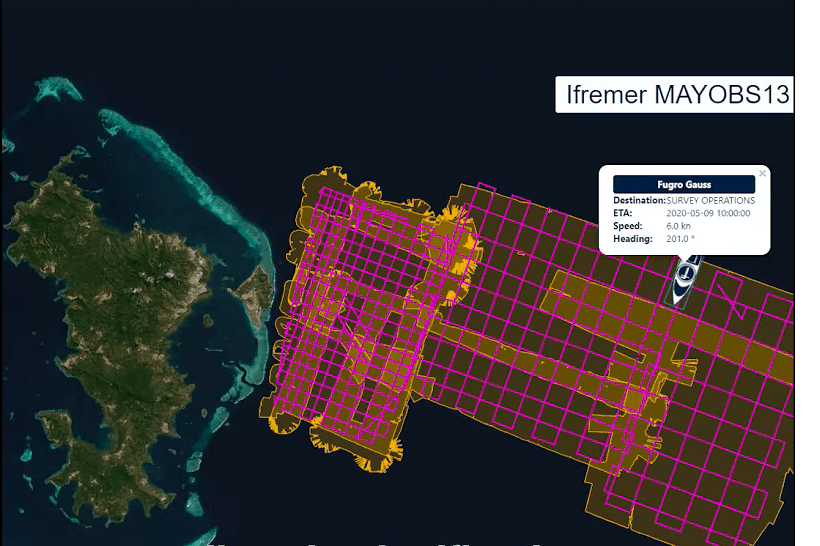

« Et puis, il y a quelque chose que nous avions un peu oublié, les petites bulles observées à la surface de l’eau en Petite-Terre. » Un phénomène qui, dès la fin des années 90, avait été imputé à une activité volcanique. Puis, lorsque des pêcheurs attestent, en début d’année dernière, avoir vu des centaines de poissons de fonds morts flotter au large à l’Est de Mayotte, et y observent une odeur de brûlé, Saïd Saïd Hachim, un peu plus convaincu que ces manifestations corroborent l’hypothèse de la naissance d’un volcan, concerte son ancien directeur de thèse à Montpellier et un collègue universitaire à Paris, spécialiste des volcans en Indonésie. Les deux professionnels qui avaient participé à l’élaboration de l’Atlas des risques naturels de Mayotte, tombent d’accord. Un volcan pourrait effectivement être en train de se former à proximité de l’île, et les séismes seraient provoqués par une activité magmatique en cours. Finalement, ce volcan sera découvert quelques mois plus tard, en mai 2019, grâce aux relevés bathymétriques de la première mission scientifique Mayobs.

Apprendre à vivre avec le volcan

Deux mois plus tard, alors que la troisième campagne s’organise, Saïd Saïd Hachim peut, pour la première fois, embarquer à bord du Marion Dufresne, chargé d’observer la zone volcanique. Si depuis, il n’y a pu y participer à nouveau, la priorité étant donné aux équipes des organismes et instituts nationaux que sont l’Ifremer ou l’institut de physique du globe de Paris, le géographe a formulé, auprès des chercheurs, son souhait de faire partie des prochaines missions. Une plus-value incontestable, le Mahorais disposant d’une base de données inédites à propos de l’histoire géologique de l’île et de ses risques naturels. Deux terrains encore largement méconnus, puisque très peu étudiés avant les premières manifestations de l’essaim de séismes et la découverte du volcan.

Mais l’enjeu de la participation de Saïd Saïd Hachim à ces missions est aussi social. En participant aux recherches scientifiques menées par Mayobs, le géographe pourrait en devenir le relais auprès de la population, qui n’a pas toujours accès aux dernières observations publiées, et qui de fait, mesure parfois mal les risques auxquels elle peut être exposée. « Dans la science des risques, le plus important, c’est la connaissance : une fois que vous connaissez l’aléa, que vous êtes capables d’évaluer le danger, vous êtes capables de vous y préparer », déroule Saïd Saïd Hachim, qui estime que le département a encore quelques progrès à faire en matière de prévention et de pédagogie. « Par exemple, s’il y a une éruption un peu plus forte que les autres et qu’elle entraîne un glissement de terrain sous-marin, qui engendre lui-même un tsunami, une bonne partie du territoire ne sera pas touché, notamment à l’Ouest ou même sur les hauteurs de Mamoudzou que les vagues ne pourront pas atteindre. D’où l’intérêt de faire une modélisation des risques, pour savoir qui est exposé et où il serait possible de trouver des zones refuges, ce qui éviterait les mouvements de panique », envisage le scientifique mahorais. « Pour que ce volcan perce un jour la surface de l’eau, il faudra plusieurs milliers d’années, si ce n’est des millions. Nous n’avons pas d’autres choix que d’apprendre à vivre avec. »

.png?1593072511861)

Le groupe Facebook S.T.TM Signalement Tremblement de Terre Mayotte ! Compte 12 000 membres à ce jour.

Alors, en attendant qu’un comité dédié à l’étude des risques ne se forme à Mayotte, Saïd Saïd Hachim intervient régulièrement en milieu scolaire pour permettre une meilleure compréhension de la crise sismo-volcanique. Un travail pédagogique que mène également, dans un tout autre genre, le groupe Facebook « (S.T.T.M) Signalement tremblement de terre Mayotte ! », créé il y a deux ans, après le premier séisme, et qui compte déjà près de 12.000 membres. Le but ? Vulgariser, traduire ou simplifier, sans dénaturer, les bulletins mensuels émis, au début de la crise, par le bureau d’étude géologique et minière, puis désormais par le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, le Revosima, pour les rendre accessibles à un plus large public. Derrière cette initiative spontanée et fédératrice, Bruno Perrin, scientifique de formation et passionné depuis toujours par ces phénomènes, comme il se décrit lui-même. « On se soutient, on échange, on se réconforte même parfois, mais ce sont toujours des discussions d’une grande qualité, notamment lorsqu’il y a un nouveau séisme », applaudit l’administrateur du groupe, qui recoupe régulièrement l’ensemble des observations émises par l’Ifremer, l’IPGP et le Revosima pour produire des comptes-rendus complets et plus facilement compréhensibles que ceux fournis par les autorités locales elles-mêmes. « Ça permet à certains et certaines de ne pas ou de ne plus paniquer. Ça bosse et ça rit ! » De quoi suivre de près l’évolution d’un volcan qui renferme encore de nombreux secrets à percer.

.png?1592986605258)

.png?1592986641661)

.png?1592986677730)

.jpg?1592986702436)

.jpg?1592986977124)

.jpg?1592986803740)

_1.jpg?1592986892253)

.jpg?1592905410996)