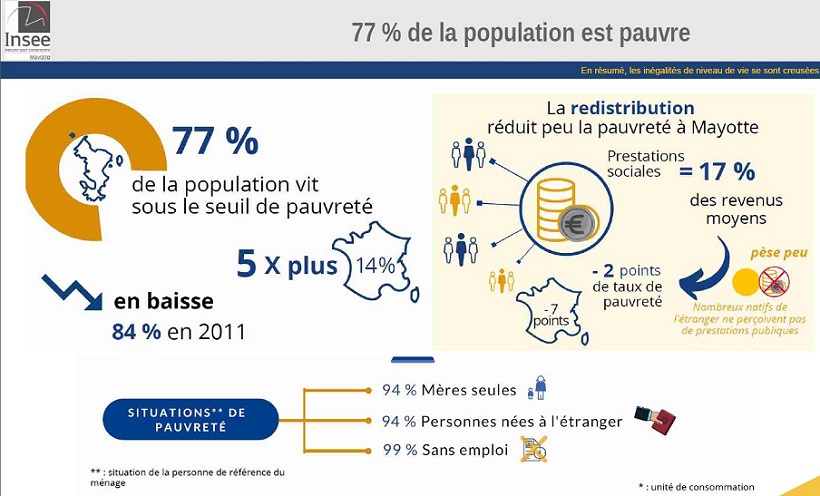

Le chiffre est l’un des plus parlants pour décrire la situation de Mayotte. Régulièrement employé, il va désormais changer. La part de la population vivant sous le seuil de pauvreté national passe en effet de 84% à 77%. Une baisse qui ne doit pas masquer une autre réalité : les inégalités de vie se sont creusées.

Hier, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) présentait les résultats de son enquête nationale Budget de famille, menée entre octobre 2017 et octobre 2018. Mayotte n’échappait pas à cette dernière, menée depuis 1979 en France et 1995 chez nous. C’est donc une nouvelle photographie budgétaire du territoire qui a été dévoilée, mettant à jouer les données jusqu’ici employées, datées de la précédente enquête du genre en 2011. Revue de détails.

Un taux de pauvreté qui diminue

Il faudra désormais parler de 77% – et non plus 84% comme jusqu’à présent – de la population vivant sous le seuil de pauvreté national (1.010 euros, soit 60% du revenu médian qui sépare la population en deux parts égales). Une part certes en baisse, mais qui demeure de loin la plus élevée de France, puisqu’elle est de 14% en métropole et de 53% en Guyane, autre département ultramarin pourtant souvent comparé – vraisemblablement de façon un peu trop hâtive – à Mayotte. Autant dire que le 101ème département garde largement son triste record et son statut de territoire le plus pauvre de France.

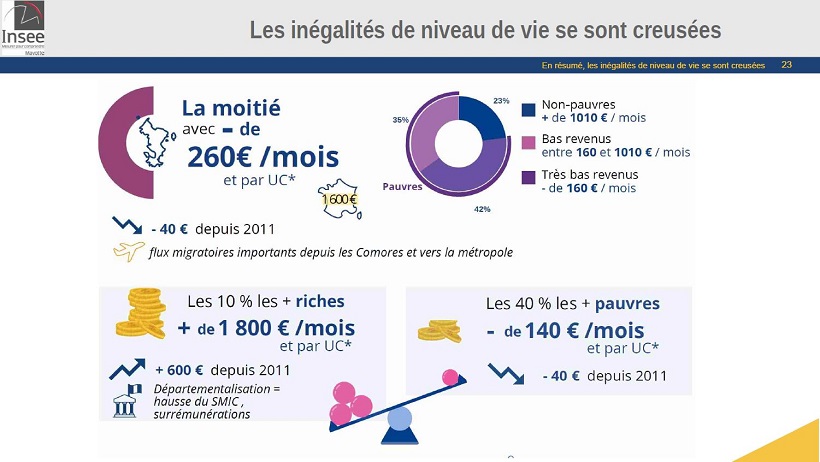

Toutefois, perception de la pauvreté divergente en fonction des territoires, l’Insee établit également un revenu médian local. Ainsi, la moitié de la population vit avec moins de 260 euros par mois. Un niveau de vie médian six fois plus faible qu’en métropole et trois fois plus faible qu’en Guyane. Et alors que celui-ci était en hausse entre 2007 et 2011, il était en retrait de 40 euros en 2018. En cause : les flux migratoires de populations pauvres entrant sur le territoire, mais aussi le départ de natifs de Mayotte, plus aisés, vers la métropole ou La Réunion.

Un écart qui se creuse

À partir de ce niveau de vie médian local, on peut déterminer une sorte de sous-seuil de pauvreté de 160 euros par mois, séparant les « bas-revenus » au-dessus (mais en dessous du seuil de pauvreté national), et les « très bas revenus » en dessous. Et c’est 42% des habitants de l’île qui vivent dans cette dernière catégorie, soit 109.000 personnes. Un part qui gagne 27.000 personnes depuis 2011. En métropole, cela représente moins de 1% de la population, et seulement 6% en Guyane. En revanche, la part des ménages à « bas revenus » baisse de huit points. Pour récapituler : la part des non-pauvres – c’est-à-dire vivant au-dessus du seuil de pauvreté national – augmente, tout comme les ménages à « très bas revenus ». En somme, les écarts de niveau de vie se creusent. Les chiffres le disent très clairement : en 2018, les 10 % les plus aisés des habitants de Mayotte ont un niveau de vie plancher – comprendre les moins aisés de cette catégorie – 6,8 fois supérieur au niveau de vie médian mahorais, contre 4 fois supérieur seulement en 2011. Pas d’emballement toutefois, il ne s’agit pas forcément de niveaux de vie mirobolants, celui-ci correspondant à peu près à un revenu de 1.800 euros par mois, soit le niveau de vie médian métropolitain.

Une pauvreté qui concerne tout le monde

Parmi les profils de la pauvreté à Mayotte, on trouve les natifs de l’étranger. Ainsi, 94 % des ménages dont la personne de référence est née à l’étranger sont pauvres. Pour autant, les natifs du territoire ne sont pas épargnés. Pour les ménages natifs de Mayotte ou d’un autre DOM, le taux de pauvreté s’établit en effet à 59 % tout de même.

Autre constat : si les ménages dont la personne de référence est chômeur ou inactif sont quasiment tous pauvres, avoir un emploi ne protège pas forcément de la pauvreté : 58 % des ménages dont la personne de référence occupe un emploi sont en effet, eux aussi pauvres.

Par ailleurs, sans surprise, l’absence de diplôme et le fait d’être une famille monoparentale sont aussi des facteurs propices à la pauvreté.

Prestations sociales : fin d’une idée reçue

Non, les prestations sociales à Mayotte ne suffisent pas à réduire la pauvreté. Leur influence sur cette problématique est d’ailleurs marginale. Elles ne représentent en effet que 17% du revenu moyen des ménages pauvres du Mayotte, ne font baisser le taux de pauvreté que de seulement deux points, et ne sont de toute façon pas accessibles à la population étrangère régularisée depuis moins de 15 ans, et a fortiori non régularisée. Par ailleurs, au-delà des questions migratoires, seules 16.000 personnes bénéficient du RSA à Mayotte. Les pensions de retraites ne sont, elles aussi, perçues que par une très faible part de la population.

Une consommation qui stagne

Autre secteur étudié par l’enquête : la consommation des ménages. Premier constat : elle stagne entre 2011 et 2018. En moyenne, un ménage mahorais consomme donc 1.190 euros par mois, une consommation moitié moindre qu’en métropole et inférieure d’un tiers à celle des autres départements ultramarins. Évidemment, cette donnée masque de forts contrastes. Les ménages à « très bas revenus » consomment ainsi quatre fois moins que les ménages « non pauvres » – un écart qui s’accentue logiquement à la lumière des analyses précédentes – et ceux à « bas revenus » consomment, eux, 2,5 fois moins que ces mêmes ménages.

Parmi les postes de dépenses, l’alimentation occupe la première place puisqu’elle représente 24% du budget. Autre donnée liée à l’alimentation, et relativement stable quel que soit le niveau de vie des ménages : 30% d’entre eux recourent à l’autoconsommation.

Derrière l’alimentation, ce sont les transports qui pèsent le plus, avec d’ailleurs une hausse de trois points (18%) du budget des ménages. Logement ensuite à hauteur de 15% du budget, surtout vrai pour les locataires puisque ce sont les loyers et les dépenses en eau et électricité qui sont ici comptabilisés, et non le remboursement des prêts immobiliers. Le poids des dépenses liées au logement dans le budget est le seul point comparable avec la métropole. Viennent ensuite l’habillement à hauteur de 10% – très élevé quel que soit le niveau de vie, une spécificité locale –, ainsi que les dépenses d’assurances et les services financiers, qui progressent depuis 2011.

Enfin, un point intéressant à soulever : s’ils disposaient de 10 % de ressources supplémentaires, 25% des ménages l’utiliseraient prioritairement pour la culture et l’éducation de leurs enfants.

.jpg?1593596384789)