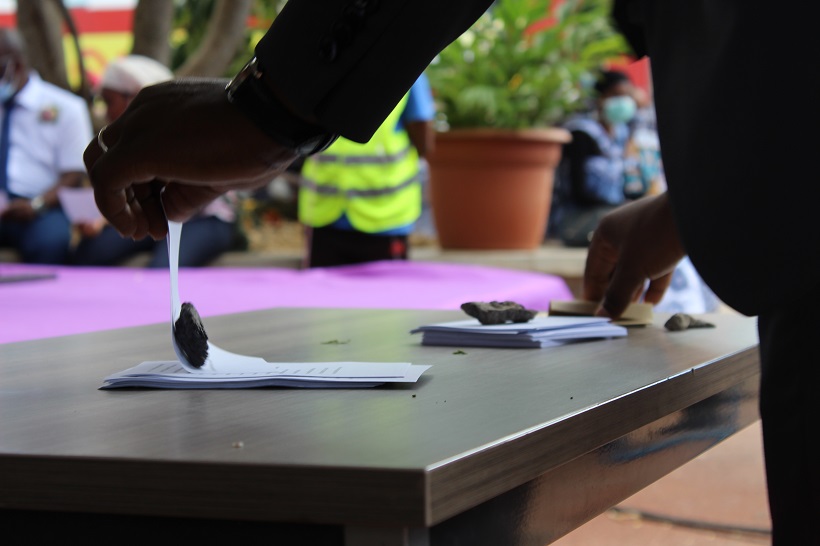

L’ancien président du conseil départemental et actuel conseiller départemental de Pamandzi était jugé avec l’ex-directeur général de la Société publique locale 976 pour des faits d’atteinte à l’égalité des marchés publics. Les deux prévenus ont été reconnus coupables.

À peine annoncée, la condamnation de Daniel Zaïdani aura fait réagir les réseaux sociaux, déçus par le manque de sévérité de la peine. L’ancien président du conseil départemental a été jugé coupable ce mercredi par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, dans l’affaire qui l’opposait ainsi que Saidi Issouf Andrianavélo Kelimanjaka à la Société publique locale (SPL) 976 et au conseil départemental. Les deux prévenus ont écopé respectivement de trois et six mois de prison avec sursis, pour atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics et abus de bien social. Les magistrats ont rejeté les demandes de non-inscription de la peine au casier judiciaire.

Or pour les commentateurs des réseaux sociaux, il s’agit là d’une condamnation bien clémente, au regard des soupçons qui pesaient sur les deux prévenus. Tout juste auront-ils à s’acquitter des frais de procédure, alors qu’un rapport de la Chambre régionale des comptes déplorait, en 2017, des “recours à des procédures irrégulières” ayant conduit, au total, à “plus de 100.000 euros (…) payés à des prestataires extérieurs sollicités sans publicité ni mise en concurrence préalables”.

Mais, comme le précise l’avocat de Daniel Zaïdani, un seul fait était reproché à son client dans cette affaire, à savoir la signature d’un bon de 30.000 euros pour permettre la création de la SPL. Pour sa défense, le conseil de l’ex-président cite notamment l’ex-article 28 du code des marchés publics alors en vigueur, qui permettait de passer une commande sans publicité et sans mise en concurrence lorsque « ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré ». D’après lui, le statut hybride de la SPL, relativement récent au moment des faits, et relevant à la fois du droit privé et public, ne permettait pas une mise en concurrence efficace.

Aucune action de la SPL 976 n’avait abouti

Pour bien comprendre le contexte dans lequel la signature de cette commande a eu lieu, il faut remonter à 2012, et à la création de la Société publique locale (SPL) 976. Cet organisme, lancé par Daniel Zaïdani alors président du conseil départemental, avait pour objectif de favoriser le développement économique de Mayotte, d’abord en permettant l’accession à la propriété pour les revenus médians, et ensuite en attirant des financements extérieurs. Les activités de cette société étaient centrées sur des opérations d’aménagement et de construction pour les collectivités locales. Problème : cinq ans après, un rapport de la CRC notait qu’aucun des projets attribués à la SPL 976 n’avait abouti au moment de son enquête. La subvention du Département notamment, d’un montant d’1 million d’euros, versée “en pure perte”, avait donc été détournée de son objet et avait davantage “servi au fonctionnement courant de la structure”. “Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, 1,5 millions d’euros de fonds publics ont été dépensés, dont 71 % pour des charges de personnel, sans réaliser de chiffre d’affaires”, soulignaient aussi les observateurs des comptes publics.

Des rémunérations douteuses

En plus de ces irrégularités, le directeur général Saidi Issouf placé à la tête de la structure par Daniel Zaïdani, récupérait les coquettes sommes de 30.408 euros, en rémunération rétroactive versée au titre de l’exercice 2012, ainsi que 16.333,32 euros de salaires sur les mois de novembre et décembre 2012. Le principal intéressé, dans sa réponse à la chambre, ne “contestait plus avoir perçu deux mois de salaires indus”, relevait d’ailleurs le rapport. Et de son côté, Daniel Zaïdani faisait voter en septembre 2014 au conseil départemental une délibération lui autorisant à recevoir une rémunération exceptionnelle de près de 100.000 euros annuel, finalement ramenée à 16.000 euros dans les relevés des comptes courants pour l’année 2014.

Encore dans le viseur de la justice

Au vu de cette gestion calamiteuse, la présidente de la SPL 976 issue de la nouvelle majorité du conseil départemental, Bichara Bouhari Payet, décidait en 2015 de porter plainte. Et les conclusions de la Chambre régionale des comptes poussaient finalement le parquet à se saisir de l’enquête en 2017, pour atteinte à l’égalité des marchés publics. Enquête qui s’est soldée par un procès le 1er juillet, et dont le jugement a été rendu ce mercredi 8 juillet. Le parquet comme les prévenus ont vingt jours pour faire appel de la décision. “Pour l’instant mon client hésite”, rapporte Maître Benoît Jorion. Pour lui, cette décision du tribunal est mitigée, car “elle dit en substance “vous n’êtes coupable qu’à moitié”. S’il était innocent, il devait être acquitté, s’il était coupable, il aurait dû y avoir une peine d’inéligibilité”, poursuit-il. “On a vraiment le sentiment qu’il y a une volonté d’attraper un gros poisson, dans cette affaire comme dans d’autres.”

Il faut dire que cette affaire n’est pas la seule casserole que traîne le médiatique ex-président du conseil départemental, pour des faits datant de la même période. En décembre 2019, Daniel Zaïdani avait été placé en garde à vue pour des soupçons de prise illégale d’intérêts au sujet de la vente d’un terrain familial pendant l’exercice de ses fonctions. Le conseil général avait accordé une subvention à l’acheteur, la mairie de Kani-Kéli, mais c’est l’ex-président qui avait signé la vente pour le compte de sa famille. Et en 2013 et 2017, il était mis en examen pour détournement de fonds publics dans le cadre de la venue du groupe de musique Sexion d’Assaut en 2012 à Mayotte, l’organisation d’un foutari pour ses proches et pour des subventions accordées à des associations détournées des fins pour lesquelles elles avaient été attribuées. Ces affaires n’ont pas encore été jugées.

.jpg?1594026879145)

.png?1594026674366)

.png?1594026776040)