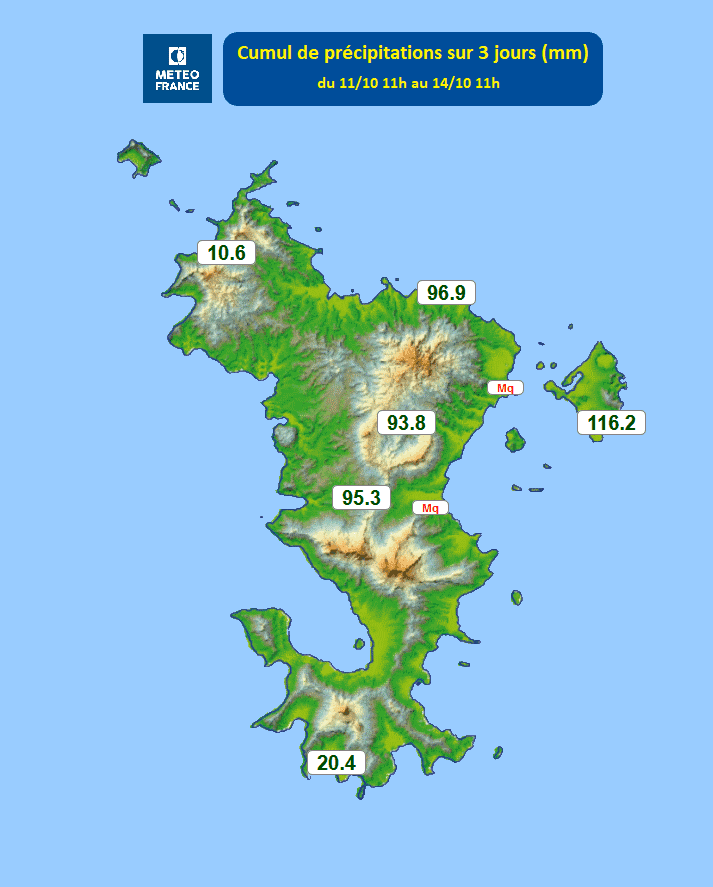

Depuis le 7 septembre, Mayotte subit des coupures nocturnes pour économiser ses ressources et éviter une pénurie d’eau qui semble aujourd’hui inévitable. Et pour cause, le préfet de Mayotte et le président du syndicat mixte d’eau et d’assainissement ont annoncé un durcissement des restrictions avec la mise en place de tours d’eau d’une durée de 24h pour les 15 prochains jours. Et si la tendance se dégrade, les mesures pourraient même être encore plus contraignantes d’ici la fin de l’année…

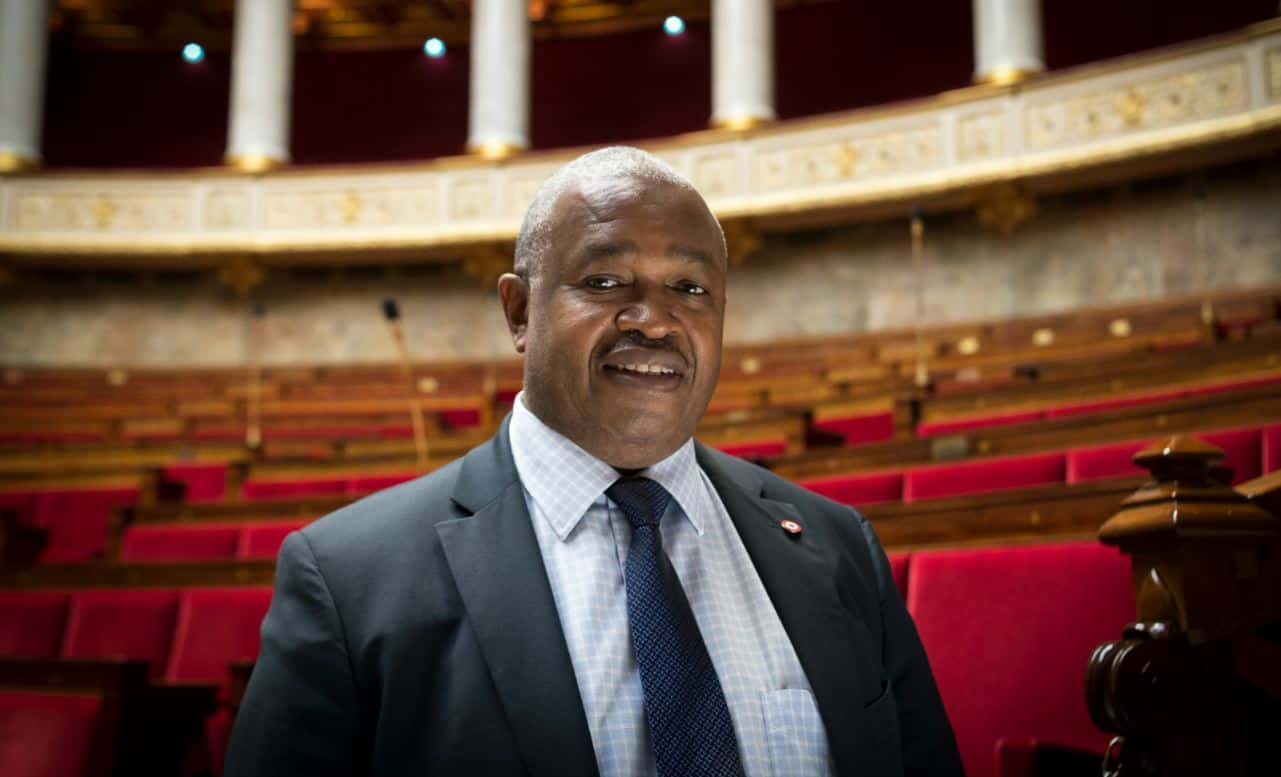

« Cela va s’intensifier », prévient d’emblée le président du syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte (SMEAM), Fahardine Ahamada. Les sourires de façade s’évaporent rapidement en ce mardi 20 octobre, jour de conférence de presse pour présenter les nouvelles restrictions pour tenter d’éviter une pénurie d’eau dans le 101ème département. Si le phénomène n’est pas nouveau, la crise tant annoncée depuis le 7 septembre, début des coupures nocturnes, risque bien de se concrétiser… Et ce n’est pas la réunion du matin-même avec les différentes collectivités et le délégataire qui change la donne ! « Tout le monde est sur le pont », assure pourtant Jean-François Colombet, le préfet, sans faire de mauvais jeu de mots.

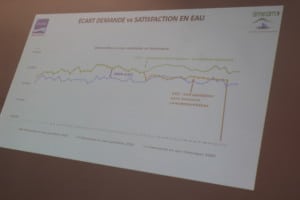

Alors concrètement, comment justifier la mise en place dès ce mercredi 21 octobre de tours d’eau d’une durée de 24h, tant redoutée par la population ? L’île aux parfums produit quotidiennement 22.000 mètres cubes d’eau grâce à ses captages de rivières, ses forages et son usine de dessalement de l’eau de mer. Le hic ? La consommation journalière atteint 35.000 mètres cubes. Le calcul est simple : cette différence abyssale oblige à prélever les 13.000 mètres cubes manquants dans les deux retenues collinaires de Combani et de Dzoumogné, dont les capacités s’élèvent respectivement à 32.4% et 31.9%, contre 50% à la même époque en 2019. Elles sont d’une importance primordiale, car ce sont elles qui empêchent de sombrer dans le catastrophisme. Plusieurs arguments peuvent détailler ces chiffres. Comme la hausse du nombre de clients. « Nous avons un accroissement des besoins de l’ordre de 3.000 mètres cubes par jour d’une année à l’autre », soutient, graphique à l’appui, Ibrahim Aboubacar, le DGS par intérim du SMEAM. Parmi les autres raisons, l’augmentation de la consommation en raison du confinement et un nombre réduit de voyageurs en dehors du territoire, mais aussi avec le lavage récurrent des mains à cause du Covid-19.

Colmater les fuites, le nerf de la guerre

Face à ce marasme aquatique, des nouvelles viennent finalement abreuver les esprits, à défaut des gosiers. L’une des satisfactions à prendre en ligne de compte en ces temps de coupures ? La réalisation de l’interconnexion entre les deux retenues collinaires. Enfin ! « Nous sommes opérationnels et nous avons les moyens de piloter et de répartir la ressource », précise le bras droit de Fahardine Ahamada. Résultat : le SMEAM est désormais capable de « traiter les usagers sur un pied d’égalité ». De quoi ravir le Collectif des Assoiffés du Sud, créé en 2017 lors de la dernière grave crise… « Nous avons privilégié une égalité territoriale », renchérit Jean-François Colombet, comme en guise de clin d’oeil à l’un de ses prédécesseurs, Frédéric Veau. Et ce n’est pas tout. Ces périodes d’arrêt permettent de rechercher de nouveaux forages – 3 supplémentaires d’une capacité totale de 1.400 mètres cubes doivent voir le jour à la fin du mois de novembre – et de colmater des fuites – 49 précisemment depuis le 1er septembre. Le nerf de la guerre en cette période de restrictions, puisque la Société Mahoraise des Eaux évalue à 20% la perte d’eau entre la production et la distribution. « Nous identifions les tronçons fuyards grâce à des écoutes acoustiques la nuit. » Sans oublier les travaux de sectorisation pour isoler les points prioritaires, à l’instar du centre hospitalier de Mayotte.

Des kits hydroéconomes aux 40.000 abonnés

Mais ces efforts paieront, si et seulement si, l’ensemble des consommateurs y mettent du leur. Un souhait auquel les institutions comptent bien donner un petit coup de pouce. La solution miracle viendrait d’un kit hydroéconome, comprenant 4 modules pour la douche et les robinets de la cuisine et de la salle de bain, adressé à chacun des 40.000 abonnés du SMEAM et aux administrations publiques. L’idée ? Réduire chaque consommation jusqu’à 15%… Ce qui se répercuterait sur le montant des factures, jugé bien souvent trop sâlé. « Un impact positif », résume, fièrement, Ibrahim Aboubacar. « Les CCAS (centres communaux d’action sociale) et les mairies recevront les premières distributions ce jeudi, en attendant un nouvel arrivage en début de semaine prochaine. Le tout accompagné d’une communication massive pour bien faire comprendre son utilisation. »

Alors pour que ce plan se déroule sans accroc, il reste toutefois une notion à bien assimiler : éviter les surstockages ! « Ce raisonnement a ses limites sur le long terme », insiste Frédéric Guillem directeur régional adjoint chez Vinci Construction Dom-Tom. Dans le cas contraire, « il y aura des restrictions très dures », prévient Jean-François Colombet. Un prochain point d’étape doit être présenté le 2 novembre prochain. « Nous verrons si les mesures en cours ont été bénéfiques. Si la tendance se dégrade, nous durcirons les tours d’eau. » Avec toujours en ligne de mire, l’objectif de repousser la date limite de la pénurie des retenues collinaires, prévue au pire des cas à la mi-janvier, au meilleur des cas au 4 février. D’ici là, autant prier que pour la saison humide pointe le bout de son nez. Ou bien tenter une danse de la pluie…