Situé au Nord-est de Mayotte, le port de Longoni est un véritable hub commercial essentiel à l’activité de l’île. Si le port fait l’objet d’une délégation de service public – dévolue à la société Mayotte Channel Gateway (MCG) – son fonctionnement est en partie rendu possible grâce aux services de la douane française. Cette branche des services publics est bien souvent méconnue du grand public et les missions qui lui sont confiées restent floues. Afin d’y voir plus clair, la rédaction de Flash Infos s’est rendue dans les locaux de la douane, à Longoni.

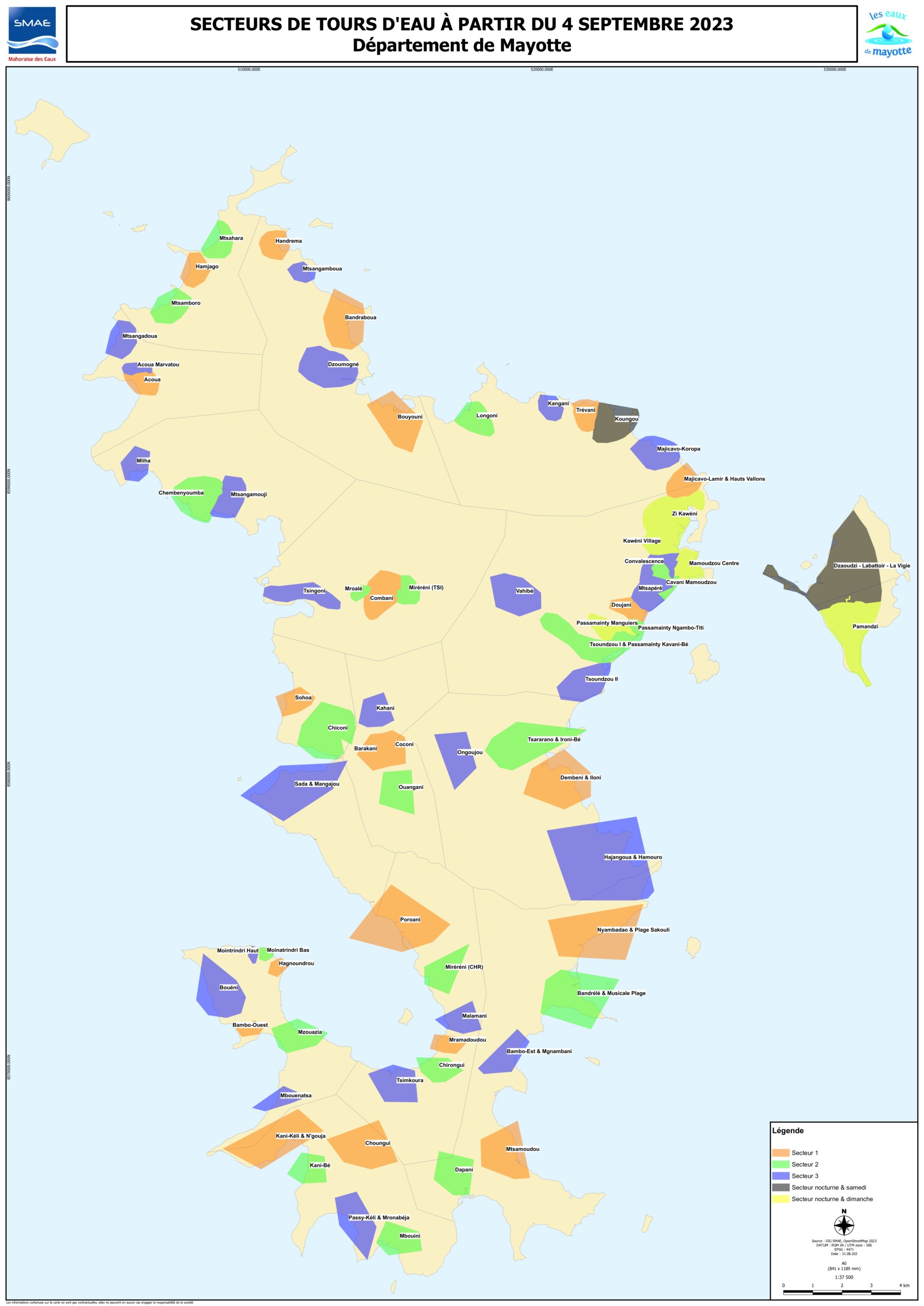

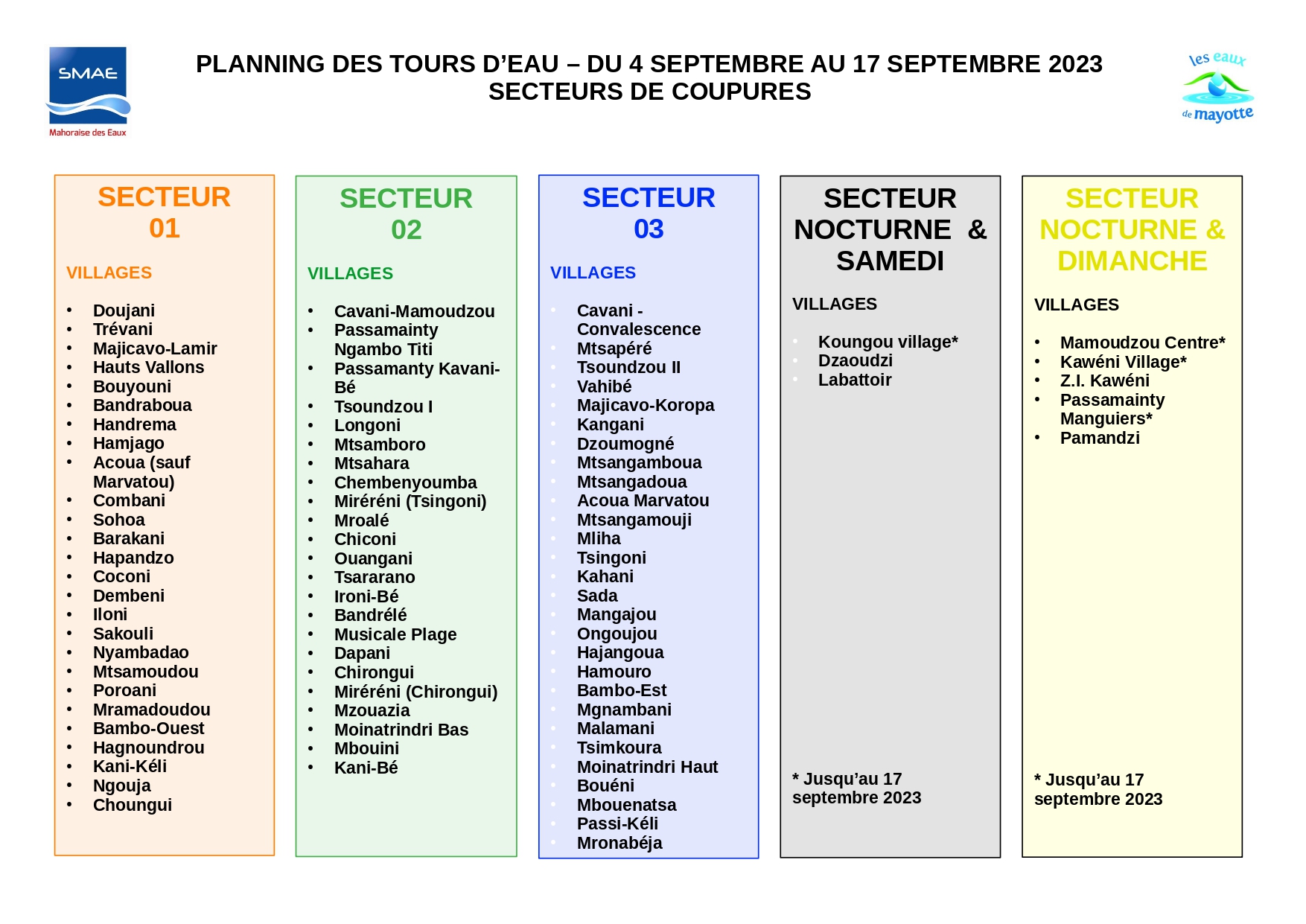

Le port de Longoni est un point clé de la douane à Mayotte, mais il n’est pourtant qu’un des maillons de la chaîne. D’autres services de la douane française sont répartis sur l’ensemble du territoire mahorais, à l’aéroport international Marcel Henry de Pamandzi ou encore la direction régionale de Mamoudzou. Tous ces services fonctionnent main dans la main afin d’assurer un contrôle des marchandises et des personnes arrivant sur le territoire. En ce qui concerne la douane de Longoni, 32 fonctionnaires, répartis au sein de trois services, permettent au port de fonctionner.

Le poumon économique de l’île

Parmi les services, on retrouve le pôle comptable qui est chargé de la comptabilité et du recouvrement. L’objectif des équipes de ce pôle est de vérifier que les marchandises qui entrent sur le territoire soient bien déclarées et que toutes les taxes soient versées. L’argent récolté de ces taxes est par la suite envoyé à la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) – ce qui correspond au service des impôts. On distingue trois types de taxes : de convoyage et transport, de déchargement et de stockage et celles relatives à la fiscalité (octroi de mer, taxes sur la consommation et droits de port). Ces taxes sont aussi bien appliquées sur les entreprises qui importent souvent en grande quantité (98%), que sur les particuliers.

En cas de retard ou de refus de paiement, le service de recouvrement prend le relai sur la comptabilité et se charge de récolter la somme due. Afin d’y parvenir ce service peut procéder à un « recouvrement à l’amiable » dans un premier temps – c’est-à-dire un simple mail ou appel téléphonique pour prévenir le payeur. Mais en cas de refus de paiement, un « recouvrement forcé » est alors appliqué. Dans ce cas, la somme due peut directement être saisie sur le compte en banque du payeur ou alors prélevée sur son salaire auprès de son employeur.

Un œil de lynx

Depuis l’obtention de son statut de département français, Mayotte est devenue une partie intégrante de l’Union européenne (UE). Les marchandises et les flux de personnes transitant sur le territoire mahorais sont donc d’autant plus stratégiques pour la France et l’UE. Loin d’entraver le commerce, la douane a pour objectif de le faciliter et de veiller au bon respect des lois françaises et européennes.

Parmi les fers de bataille de la douane à Mayotte : les contrefaçons. Elles sont importées en masse sur l’île et obligent les douaniers à constamment avoir un œil rivé sur les produits achalandés – d’autant plus lorsqu’il s’agit de grandes marques. Rien qu’en 2022, la douane a saisi plus de 156.000 articles de contrefaçon. L’autre grand point sur lequel les douaniers de Longoni gardent un œil, les normes. Une grande partie des marchandises importées sur le territoire mahorais proviennent de zones dont les normes de sécurité ne respectent pas toujours celles imposées en France et/ou dans l’Union européenne. C’est particulièrement le cas des produits en provenance des Émirats Arabes Unis, de la Tanzanie, de la Turquie ou encore du Mozambique. La Chine, quant à elle, a rattrapé son retard sur le sujet et s’est plus ou moins alignée sur les normes européennes. Chaque produit importé est donc scrupuleusement inspecté par le service des opérations commerciales et de la surveillance de la douane – ces services sont également présents à l’aéroport de Pamandzi, autre gros point d’entrée de l’île.

Le contrôle des normes concerne tout type de produits, du tabac aux vêtements en passant par l’eau et les produits alimentaires comme la viande ou les fruits et légumes depuis le 1er juin 2023. Auparavant attribué à la Deets (direction de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité), le contrôle des normes alimentaires est à présent confié aux douaniers. Mais un petit bémol vient entraver ce contrôle : le manque de structures adaptées. La société Mayotte Channel Gateway (MCG) a pour obligation de fournir ces structures aux agents de la douane afin de pouvoir contrôler ces importations alimentaires. A cause de ce manque de structures, le contrôle est actuellement fait à La Réunion. Un détour qui implique des retards et surtout des frais supplémentaires (transport, stockage…) pour l’importateur et donc pour le consommateur qui se retrouve en bout de chaîne. Enfin, lorsqu’un produit ne correspond pas aux normes françaises, deux options s’offrent à l’importateur, soit la saisie et la destruction de la marchandise, soit l’exportation et la revente à des pays dont les normes sont différentes (aux Comores et à Madagascar dans la plupart des cas).

217 millions d’euros de TVA en 2022

Mayotte est le seul département français, avec la Guyane, où la TVA ne s’applique pas sur les produits. L’octroi de mer s’applique sur chaque produit importé, une taxe qui se situe en moyenne à 20%. Le conseil départemental et les maires des dix-sept communes, sont chargés de fixer le taux d’octroi de mer pour chaque produit. Toute taxe votée par le Conseil peut être amenée à varier, en fonction du secteur et des besoins de l’île. Par exemple, si le Département souhaite encourager le milieu de la culture à Mayotte, alors les taxes sur les livres seront diminuées. L’octroi de mer permet à Mayotte d’avoir un contrôle régional de son budget contrairement à la TVA qui est, elle, gérée par l’État. L’octroi de mer finance, par la suite, toutes les infrastructures de l’île. Les trois-quarts des taxes récoltées sont directement redistribués aux collectivités locales, ce qui rend le travail de cette branche de la fonction publique d’autant plus important pour l’activité économique de l’île.

Il faut noter que les exportations depuis Mayotte sont encore rares, car l’île est en pleine expansion et développement. En revanche, les importations y sont, elles, nombreuses et rendent le travail des douaniers de Longoni d’autant plus important et vital pour l’île. En 2022, 217 millions d’euros ont été perçus par la douane à Mayotte, dont près de 140 millions (64,35 %) juste par les services de Longoni.