Nora Oulehri, la directrice médicale du Samu à Mayotte, a annoncé ce mardi 19 décembre, que les ambulances ne prendront plus en charge de patients une fois la nuit tombée et jusqu’à nouvel ordre. La raison ? Une nouvelle agression perpétrée sur une équipe du service médical ambulant à Majicavo.

« Tenez le coup ! »

Avant même la manifestation de ce mardi, les soignants ont alerté ou rencontré à plusieurs reprises les représentants de l’État au sujet de l’insécurité sur l’île. Dans une tribune adressée à la presse, 808 signataires lui demandent de « prendre ses responsabilités ».

« Par cette tribune, nous soignants, voulons dénoncer que Mayotte est en danger. Mayotte, l’île aux parfums, au lagon mondialement connu pour sa biodiversité, pour ces plages où les familles se réunissent lors de pique-nique les week-ends, pour ces marchés riches en couleurs, sa population accueillante et sa richesse culturelle…

Cette Mayotte que nous aimons est en danger. Jusqu’à présent, nous tenions le coup malgré une vie sociale restreinte, une inquiétude permanente pour nos proches et nos enfants, encadrés par les gendarmes à la sortie des cours comme nous le sommes lors de nos activités de loisirs. La nuit tombée marque le retour à domicile en relative sécurité derrière nos barreaux. Mais aujourd’hui, nous ne tenons plus le coup. Les trajets quotidiens sont rythmés par les jets de pierres, par des barrages. Les coupeurs de route mettent le feu aux détritus, aux poubelles publiques et aux véhicules à tout ce qui peut leur permettre de nous paralyser. Encerclés, assaillis, nous sommes effectivement paralysés par cette insécurité permanente. Les agents du centre hospitalier de Mayotte font preuve d’un professionnalisme et d’un courage dépassant l’entendement. Chaque jour, ces difficultés obligent les soignants à se lever au milieu de la nuit pour se rendre sur leur lieu de travail avec un sentiment de peur qui les accompagne tout au long de la journée car le soir il faudra rentrer… et recommencer, encore et encore, jour après jour…. Avec parfois l’impossibilité d’arriver à destination obligeant les agents habitants à proximité à venir travailler sur leur repos au pied levé.

« La santé de la population mahoraise est en danger »

Les jours de travail s’accumulent avec un épuisement physique et psychologique majeur dans un système déjà saturé au sein d’un désert sanitaire parmi les plus importants de France. Nous ne pouvons plus assurer nos missions de service public, la santé de la population mahoraise est en danger. Les secours (Samu-pompiers-ambulances) ne peuvent pas passer les barrages. Des décès sont comptabilisés, des femmes accouchent seules, des blessés attendent des heures l’arrivée des secours avant que les affrontements ne cessent ou que les forces de l’ordre ne puissent nous ouvrir la voie, ce qui devient de plus en plus difficile. Les soins à domicile ne peuvent plus être assurés en toute sécurité. Les patients ne peuvent plus se rendre à leur rendez-vous. Aujourd’hui, nous ne tenons plus le coup, nous risquons notre vie. Nous soignants, comme l’ensemble de la population mahoraise, souffrons de cette situation. Plusieurs rencontres ont eu lieu. Les dernières datent des 24 mai et 7 juin avec Madame la directrice du cabinet de M. le Préfet (N.D.R.L. Marie Grosgeorge), les représentants des forces de l’ordre, l’Agence régionale de Santé, la direction du centre hospitalier de Mayotte ainsi que les organisations syndicales. Malgré les solutions proposées la situation se dégrade de jour en jour. Notre quotidien est dicté par la délinquance en toute impunité, dans une situation quasi insurrectionnelle. Dans ce contexte de désarroi, lors d’une mobilisation exceptionnelle de l’ensemble du personnel du CHM, nous avons rencontré M. le Préfet (N.D.L.R. Thierry Suquet), le 14 décembre dernier. Aucune nouvelle solution concrète autre que « Tenez le coup » ne nous a été proposée. Mais aujourd’hui nous ne tenons plus le coup, nous risquons notre vie, sans espoir d’amélioration.

Assurer la sécurité de chaque citoyen français fait partie des missions régaliennes de l’État. Il est actuellement défaillant et ses répercussions sur le milieu hospitalier sont sans précédent. Les soignants ne sont pas les seuls à souffrir de cette défaillance de l’État, tous les citoyens de Mayotte devraient pouvoir se sentir en sécurité dans leur département. Non, M. le Préfet, nous ne tenons plus le coup. Il est urgent que l’État prenne ses responsabilités. »

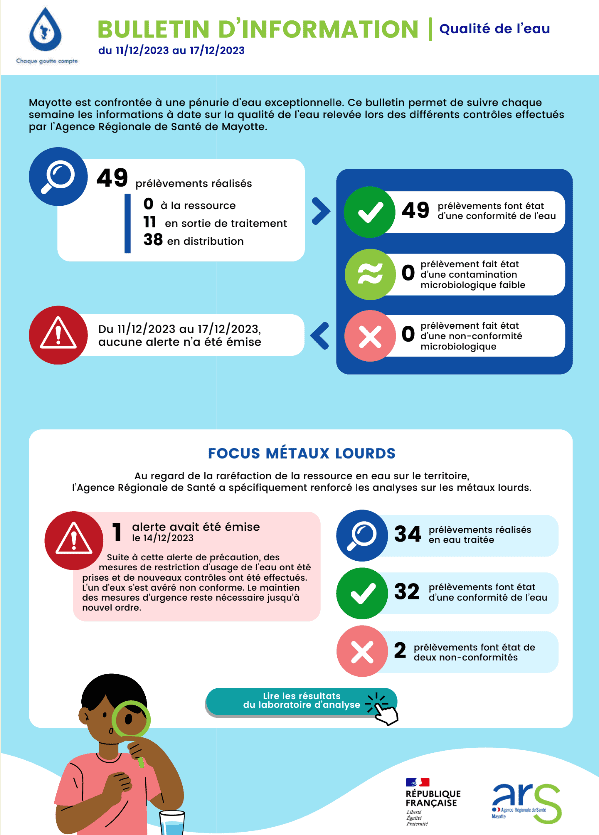

Crise de l’eau : Boire de l’eau est toujours interdit dans le sud-est de l’île

La teneur en plomb dans l’eau d’un réservoir prolonge l’interdiction de consommation de l’eau dans la commune de Dembéni et les villages de Nyambadao, Hamouro et Bandrélé. Ce lundi, le dernier prélèvement fait état de 35,5 microgrammes de plomb, alors que le seuil autorisé est de 10 microgrammes.

Pour l’instant, l’Agence régionale de Santé et la Société mahoraise des eaux (SMAE) n’ont pas pu identifier la source de la pollution au plomb relevée d’abord à Ongojou, la semaine dernière. Avec environ 13 microgrammes, le seuil était légèrement au-dessus de celui autorisé (10 microgrammes). L’ARS et la préfecture de Mayotte ont donc décidé, le jeudi 14 décembre, une interdiction de boire, faire la cuisine et se brosser les dents avec l’eau du robinet. Les cinq villages de la commune de Dembéni (Hajangua, Dembéni, Iloni, Tsararano et Ongojou) sont concernés, tout comme ceux de Bandrélé, Nyambadao et Hamouro. Les prélèvements suivants indiquent que la pollution est toujours présente. Sur un autre point du réseau, au niveau du réservoir cette fois, une teneur en plomb de 35,5 microgrammes a été détectée, confirme l’agence, ce mardi. Des tests faits dans les retenues collinaires et les reste du réseau ne montrent pas de traces de cette pollution.

« Aussi, et dans l’attente des prochains résultats, l’eau est toujours considérée comme non potable jusqu’à nouvel ordre et ne peut en aucun cas être consommée pour les usages suivants : boisson, préparations alimentaires et hygiène bucco-dentaire. Ni l’ébullition, ni l’ajout de chlore ne rendent l’eau potable », était-il expliqué dans un communiqué envoyé lundi soir.

Un risque sur le long terme

« Il n’y a pas d’exposition chronique », assure Nassur Saïd Omar. Le responsable de la cellule protection de la ressource en eau à l’ARS explique que la présence de plomb représente un danger si l’exposition est continue ou à forte dose, notamment pour les enfants et les femmes enceintes. Il insiste sur la fiabilité des tests effectués mis en place avec l’aide de la préfecture de Mayotte, qui sont faits dans un laboratoire agréé en métropole, dans les 24 heures suivant les prélèvements. En effet, l’eau est envoyée dans la nuit par avion vers l’Hexagone. « La semaine dernière, il y a eu 45 prélèvements concernant les métaux lourds », donne-t-il comme exemple.

Les métaux lourds, contrairement aux bactéries, ne peuvent être éliminés en faisant bouillir l’eau ou en ajoutant du chlore.

Emmanuelle Blatmann devient directrice Afrique et océan Indien au Quai d’Orsay

L’ambassadrice de France au Nigéria, Emmanuelle Blatmann, a été nommée sur proposition de Catherine Colonna, en tant que nouvelle directrice Afrique et océan Indien à l’administration centrale du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Elle prendra ses fonctions le 15 janvier 2024. Elle remplace Christophe Bigot qui occupait le poste depuis 2020. L’ancien ambassadeur au Sénégal n’a pas spécialement brillé lors du putsch au Niger au mois de juillet. En effet, depuis, l’ambassadeur français au Niger et surtout 1.500 militaires déployés dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme ont été priés de quitter le pays.

L’UCS Sada lance une cagnotte pour son joueur agressé

Ce dimanche, Faïz, un joueur de l’UCS Sada, âgé de 15 ans, a été violemment agressé avant un match qui devait se tenir à Ouangani. Gravement blessé à la tête, il a été évasané à La Réunion, où sa mère l’a accompagné. Son club a créé une cagnotte pour soutenir la famille dans ce moment difficile.

« C’est un jeune bien apprécié, qui a beaucoup de potentiel. C’est un enfant très très calme, pas du genre qu’on va retrouver dans des problèmes ». C’est en ces termes que Toiha Issihaca, secrétaire général de l’UCS Sada, décrit Faïz, un jeune joueur de football qui s’est fait violemment agresser ce dimanche, alors qu’avec son équipe, il s’apprêtait à jouer contre l’US Ouangani. « Il est calme, respectueux et très discret », confirme Romain, son professeur d’EPS au lycée de Sada, à propos de cet adolescent de 15 ans.

L’agression est survenue alors que les joueurs de l’UCS Sada attendaient l’ouverture du terrain de Ouangani pour le championnat U17, ce dimanche matin. Gravement blessé à la tête, le jeune joueur a été évasané à La Réunion. Pour Toiha Issihaca, ce drame et ce match n’auraient pas dû avoir lieu : « Ce match avait déjà été reporté pour cause de violences entre les jeunes. En plus avec le contexte de violence qu’il y a entre Barakani et Ouangani, je pense que la ligue aurait dû ne pas programmer ce match ce week–end, ou le déplacer, ou faire en sorte qu’il y ait un peu plus de sécurité. Mais là, les jeunes se sont retrouvés devant le terrain qui était fermé. »

Une cagnotte pour soutenir Faiz et sa famille

Pour soutenir le joueur et sa famille, le secrétaire général du club de l’UCS Sada a lancé une cagnotte au Café Club de Sada, et en ligne, sur la plateforme Leetchi. Les fonds doivent servir à aider la famille, qui doit assurer des frais pour pouvoir rester au chevet de leur fils à La Réunion. « Sa maman a dû y aller en urgence, donc on s’est dit qu’il faudrait sûrement l’accompagner pour garantir sa présence là-bas, ses déplacements, le temps que le petit se rétablisse », indique Toiha Issihaca, qui ajoute que l’argent collecté pourra aussi servir de soutien dans les différentes démarches administratives.

En dehors de son calme, Faïz est connu au sein de son club pour son talent. Le jeune de 15 ans a été surclassé pour jouer avec ceux de 17 ans. « Il fait même partie de ceux qui ont été sélectionnés à Mayotte pour aller faire une détection à la Réunion », souligne le secrétaire général de l’UCS Sada.

L’enquête avance du côté de la gendarmerie

Le milieu défensif de l’USC Sada est dans un état critique depuis qu’il a été agressé à la machette dimanche, alors qu’il s’apprêtait à prendre part à un match contre l’US Ouangani. D’après des sources concordantes, un individu, identifié comme ayant participé à l’attaque dont le jeune Sadois a fait les frais, a été placé en garde à vue, ce lundi. Le parquet de Mamoudzou n’a, pour l’heure, pas indiqué les suites données à l’enquête ouverte.

Zily et Lokygramme distingués aux Karibu Music awards

La meilleure chanson populaire revient à « Gucci » de Naid. Le prix de la meilleure chanteuse à Zily et du meilleur chanteur à Lokygramme. Patsaou est nommé meilleur rappeur. Les cinq membres de l’association chargés d’écumer les réseaux sociaux tout au long de l’année, avant cette cérémonie annuelle, ont aussi repéré des artistes « révélation » : Daday et Zaoidi. Maître Kay reçoit le titre de meilleur chanteur traditionnel. La meilleure collaboration est signée Lokygramme feat Meiitod pour leur morceau intitulé « Nyora ».

La liste des lauréats continue avec « Haram » de Youbbee dans la catégorie meilleur clip. Tchuhuru pour celle du meilleur réalisateur. Terrel Elymoor obtient le sacre de meilleure tournée. Et pour finir, le meilleur créateur de contenus de l’année revient à Nassrati.

Mayotte associée à la recherche dans les îles Éparses

Sous l’impulsion du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et du ministère chargé des Outre-Mer, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), l’Agence Française de Développement (AFD) et six établissements scientifiques – le CNRS, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), l’Université de La Réunion (UR), le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte (CUFR) et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) – s’engagent pour le développement de la recherche scientifique dans les îles Éparses (photo de l’île Tromelin) à travers la signature d’une première feuille de route commune pour la période 2022-2026. Celle-ci a été annoncée, ce mardi.

L’adoption de ce document cadre en présence des ministres Sylvie Retailleau et Philippe Vigier s’inscrit dans la continuité des engagements du Président de la République Emmanuel Macron, qui avait annoncé en octobre 2019 lors de son passage dans l’archipel des Glorieuses la volonté de renforcer la recherche dans les îles Éparses par la mise en place d’un dispositif pérenne de soutien à la recherche associant les partenaires régionaux.

Par ailleurs, le CNRS, l’Ifremer et l’IRD lancent le programme de recherche France 2030 « Résilience au changement climatique » (PEPR BRIDGES), d’une durée de dix ans sur la gestion des communs dans le sud-ouest de l’océan Indien. Ce programme a pour objectif de concilier des objectifs de conservation, d’exploitation durable des ressources marines et de coopération régionale. Il réunit huit autres partenaires : les Terres australes et antarctiques françaises, Météo-France, le CUFR de Mayotte, l’Université de La Réunion, le Centre d’étude stratégique de la marine, le Réseau des universités marines, l’Instit

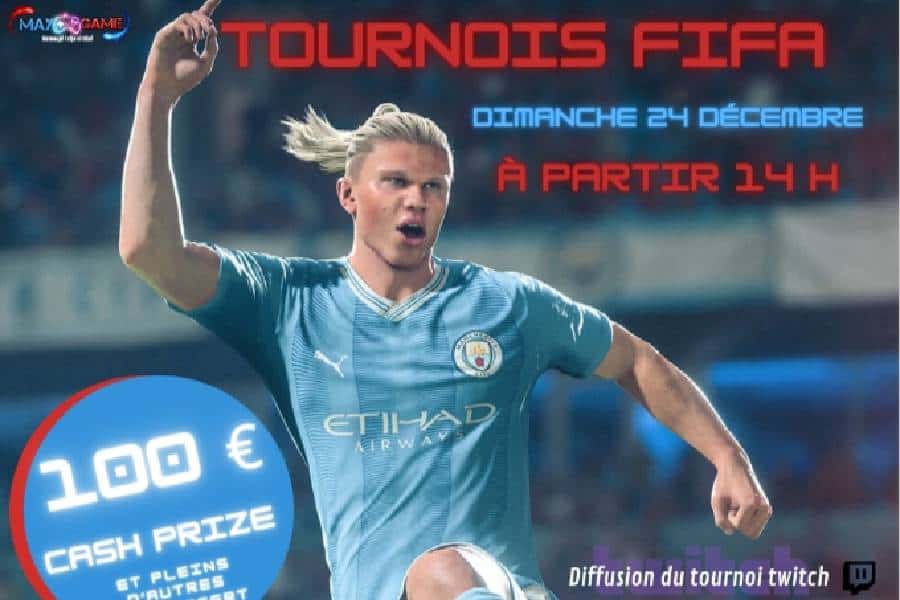

Un premier tournoi d’e-sport à Sada, ce dimanche

Nouveau lieu dédié au gaming, May Game est ravi de vous annoncer un événement exclusif et historique qui promet d’agiter la communauté gaming de Mayotte. Il s’agit de son premier tournoi e-sport en partenariat avec Maydo.fr. Celui-ci a lieu, ce dimanche, à 14h, dans la salle installée au 29, avenue Jacques-Chirac, à Sada. Et le jeu choisi est EA Sports FC24 (nouveau nom des jeux Fifa).

« Ce tournoi, en élimination directe sur la plateforme PS5, marquera un jalon important pour la scène gaming locale. L’événement sera également diffusé en direct sur MayGame976 sur Twitch », préviennent les organisateurs.

Les gagnants du tournoi pourront repartir avec 100 euros de Cash prize, 50 euros de bon d’achat chez Maydo, des goodies offerts par Maydo, une soirée gaming offerte chez May Game pour quatre personnes et cinq heures de jeux offertes chez May Game pour le premier. Le deuxième aura des goodies offerts par Maydo et quatre heures de jeux offertes chez May Game, tandis que les trois suivants bénéficieront d’heures de jeux dans la nouvelle salle sadoise. « Nous invitons également les entreprises et structures intéressées à participer au tournoi et à contribuer au Cash prize à nous contacter. Cet événement marque le début d’une nouvelle ère esportive à Mayotte et nous sommes ouverts aux partenariats pour rendre cette première encore plus mémorable », poursuivent les gérants de la salle.

Meurtre à Kawéni : le tireur présumé aurait 15 ans

Dimanche 10 décembre, un jeune de 17 ans perdait la vie au cours d’affrontements entre les bandes de Majicavo et Kawéni. Fait rare : il est décédé des suites de blessures par balles. Une semaine s’est écoulée avant les premières interpellations. Dimanche dernier, un jeune homme qui s’affichait avec une arme sur les réseaux a été arrêté, mais rejette toute participation à l’homicide. C’est 48 heures plus tard que les enquêteurs ont mis la main sur ce qui ressemble de près à l’arme utilisée au cours d’une opération à Kawéni. En effet, ce mardi, les hommes du Raid ont perquisitionné le domicile d’un jeune mineur de 15 ans. Selon nos sources, ils ont retrouvé par la même occasion une carabine 22 long rifle, qui pourrait être à l’origine du tir mortel.

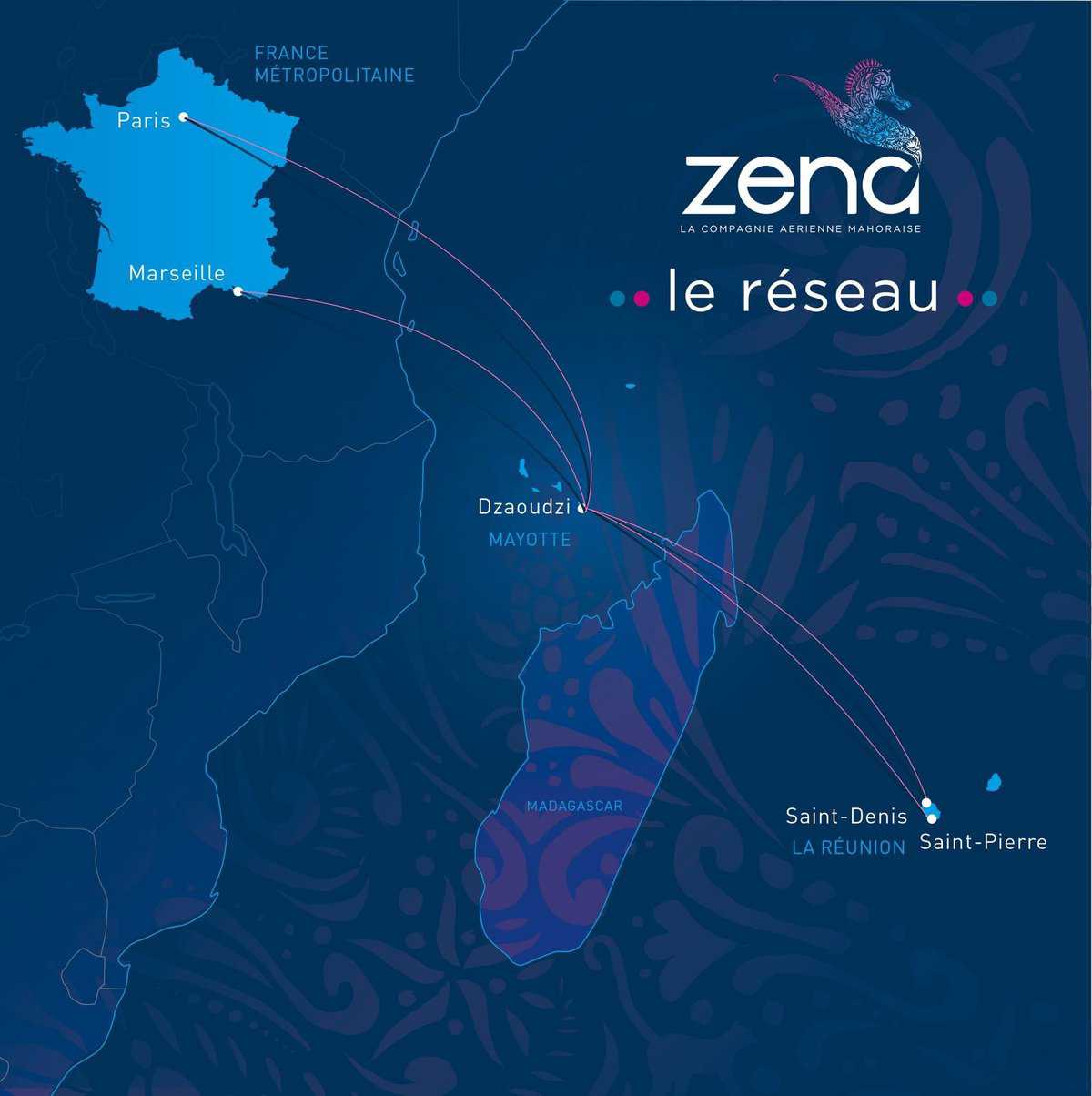

Zena Air : « On sait ce qu’on fait, on sait où on va »

Julien et Régis Novou ont un rêve. Celui de créer leur propre compagnie aérienne pour l’intérêt des Mahoraises et Mahorais. Ils en rêvent depuis 2019, mais ils étaient loin d’imaginer que le chemin serait autant semé d’embûches. Le projet a pris du retard, et certains se demandent s’il verra réellement le jour. Oui, affirme Julien Novou, co-fondateur de la compagnie. Il répond à toutes les questions dans cette interview.

Mayotte Hebdo : Où en est le projet Zena Air à l’heure actuelle ?

Julien Novou : Des personnes se sont positionnées pour la levée des fonds. Beaucoup étaient persuadées que le conseil départemental serait de la partie, la question ne se posait même pas. On leur a répondu qu’on était en discussion mais que les choses devraient bien se passer. Cependant, le manque de prise de position du département a fait que certains actionnaires se sont retirés. Nous avons dû continuer la levée de fonds et cela nous a fait perdre pas mal de temps. On nous a aussi demandé d’attendre que le département soit prêt, cela nous a retardé mais on ne pouvait pas non plus faire la fine bouche. Et puis nous avons eu quelques décalages avec le Covid. Et ça a été beaucoup plus difficile de convaincre des actionnaires d’investir dans le milieu qui avait le plus souffert de la crise sanitaire. Alors que ce n’est pas forcément vrai chez nous car Mayotte reste une niche. Par exemple lors de la réouverture des frontières, une des premières lignes rouverte par Corsair est celle de Mayotte. Toutes les compagnies qui desservent l’île font de la marge alors qu’elles ont plus de difficultés sur leurs autres destinations.

M.H : Aujourd’hui avez-vous les fonds nécessaires pour mener à bien le projet ?

J.N : Nous avons finalisé la première phase de notre levée de fonds et bientôt nous pourrons lancer la certification. Je ne peux pas donner de date fixe car cela ne dépend pas que de nous, mais nous sommes optimistes pour l’année 2024. Beaucoup de choses se font hors média et hors réaux sociaux. Des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas communiquer car ça serait préjudiciable. Mais je vous assure, on avance. Il existe plusieurs phases de levée de fonds, et là nous avons récolté la somme pour la certification. Pour autant, on continue de lever des fonds. Ce n’est pas un petit projet. Il est bien au dessus de nos sphères, à mon frère et moi-même. On le fait pour la population.

M.H : Est-ce que le conseil départemental de Mayotte contribue financière à ce projet ?

J.N : Pour le moment nous sommes en discussion avec eux. Nous avons monté les dossiers, ils étaient prêts. Cependant, on ne nous avait pas donné le cadre initial dans lequel on devait s’inscrire. Lorsqu’ils nous ont répondu, on devait juste finaliser notre dossier en novembre car il correspond au cadre. Nous avons pris notre temps pour être irréprochables.

M.H : Si l’on comprend bien, le département ne vous soutient pas financièrement pour l’instant. Êtes-vous prêts à faire des concessions afin de bénéficier de son aide ?

J.N : Pour le moment on ne nous a rien imposé. Nous sommes une entreprise privée. Si le département souhaite contribuer au capital, ça ne deviendrait pas une société publique. On ne peut rien nous imposer qui ne soit déjà inscrit dans le droit privé. Nous sommes prêts à écouter toute forme de conditions, nous sommes dans la négociation. On n’est fermés à rien pour un partenariat intelligent et dans le sens des Mahorais.

M.H : Quels types d’avions aurez-vous chez Zena Airlines ?

J.N : On prendra des A321 Neo XLR. C’est un appareil qui est en cours de certification, et les commandes sont tellement importantes qu’il faudrait attendre 2028. Alors, nous allons passer par un loueur d’avions qui a déjà passé commande pour les obtenir. Pour autant, ils ne sont pas disponibles facilement. Pour le décollage on sera sur les A 330-200 et 300, c’est notre roue de secours privilégiée pour le départ.

M.H : Quelles seront vos destinations ?

J.N : Sur le régional, on ira à La Réunion à Pierrefonds et Gillot et pour la métropole, ça sera Paris et Marseille. Il n’y aura pas d’escale à part une escale technique avant d’aller en métropole.

M.H : Beaucoup de Mahorais.es supportent votre projet car ils/elles espèrent que les billets seront moins chers. Pouvez-vous assurer que chez Zena Air, les tarifs seront moins élevés que chez les autres ?

J.N : Oui on peut l’assurer très facilement. Le modèle économique des compagnies qui opèrent à Mayotte ont des destinations qui ne sont pas centrées sur le marché mahorais. Elles utilisent des appareils adaptés à peu près à toutes leurs destinations. Air Austral a fait de la Réunion sa destination phare donc tout le modèle économique était basé sur cette île, ce qui a permis à la Réunion de rayonner. On va faire la même chose pour Mayotte, c’est à dire trouver le modèle économique le plus adapté au territoire et à la mobilité des Mahorais. Et puis on espère attirer le maximum de touristes justement en baissant les coûts des billets et tout ce modèle économique est basé sur les restrictions opérationnelles de la piste de Mayotte. Donc nous pourrons optimiser les contraintes de Mayotte de manière à gagner le plus d’argent possible tout en proposant des prix extrêmement attractifs. On peut aller jusqu’à 25 à 30% moins cher de ce qui se fait actuellement.

M.H : Vous aviez plusieurs fois annoncé la date du premier vol et il n’a pas eu lieu. Êtes-vous en mesure de nous donner une échéance aujourd’hui ?

J.N : Ce qu’il s’est passé c’est qu’on avait atteint des paliers sur nos levées de fonds, mais des investisseurs se sont retirés. Certains ont pris peur du manque de position du département, d’autres nous disent qu’ils reviendront lors de la deuxième phase. Pour l’instant je ne peux pas vous donner de date, je pourrai vous en dire plus fin janvier.

M.H : À part les problèmes de financement, vous faites face à quels autres obstacles ?

M.H : Pour quelles raisons vous dérangez ?

J.N : Mayotte est une variable d’ajustement dans l’aérien pour des compagnies qui ont déjà des destinations à offrir. Si un concurrent vient s’installer au bénéficie des Mahorais, cela signifierait moins de profit pour ceux déjà présents. Je rappelle qu’en 2012 il y avait beaucoup plus de compagnies qu’aujourd’hui et chacun avait sa part du gâteau. Pourquoi aujourd’hui ça ne serait pas possible ?

M.H : Êtes-vous enclins à travailler avec d’autres compagnies aériennes ?

J.N : C’est une possibilité que nous avons envisagé avec des compagnies qui ne sont pas opérateurs dans l’océan indien et d’autres qui le sont. On n’est fermés à rien tant que ça va dans le sens des Mahorais.

M.H : Vous êtes sur le projet depuis 2019, nous sommes en 2023, êtes-vous toujours motivés ?

J.N : Entre 2019 et aujourd’hui, on a pleinement conscience de la portée du projet pour Mayotte, et de tout ce qui gravite autour. On a été challengés par des investisseurs qui ne sont pas à Mayotte. Nous avons les compétences pour mener à bien ce projet, on est bons, on sait ce qu’on fait, on sait où on va. La motivation est toujours la même.

Être actionnaire chez Zena Airlines

Les frères Novou ont encore besoin de fonds pour concrétiser Zena Air. Pour contribuer financièrement au projet, vous pouvez contacter le cabinet qui accompagne les porteurs de ce projet au 07 53 29 40 66.

Un nouveau morceau de kasuda par Oumar Ali

Oumar Ali, un chanteur mahorais connu pour vouloir remettre le kasuda (chant liturgique musulman, N.D.L.R.), au goût du jour, vient de sortir un nouveau morceau, « Maman », extrait de son album « Ensemble ». Oumar Ali invite les auditeurs à plonger dans l’émotion avec ce morceau qui est un hommage à la maternité. Les paroles tissent une histoire afin de résonner pour chacun. Pour donner vie à ce titre, Oumar Ali s’est entouré du groupe réunionnais Soifiroul Balaabil. Ce collectif, a permis d’ajouter une nouvelle touche à la mélodie. Un titre qui est un avant-goût de l’album, qui doit sortir le 1er janvier 2024.

Le lycée de Petite-Terre bientôt lycée Zaïna Méresse ?

Les conseillers départementaux ont approuvé, ce lundi, une motion déposée par le membre de l’opposition Daniel Zaïdani. Dans cette dernière, l’élu a fait part de sa volonté de rendre hommage à Zaïna Boinaly Tavanday, épouse Méresse, décédée le 12 avril 2014, il y a bientôt dix ans. « Figure de proue du mouvement militantisme des Chatouilleuses, Zaïna Méresse a su faire entendre la voix des Mahorais dans les plus hautes sphères des autorités françaises par le biais d’écris et d’interview relatant les récits de ces combats acharnés et engagés pour que Mayotte reste libre. Femme politique déterminée dans le combat de Mayotte française elle s’illustrera également dans le combat vers la départementalisation de notre territoire », relate le conseiller départemental de Pamandzi, soulignant au passage que sur les trois établissements du second degré recensés à Petite-Terre, seul le lycée n’a pas de dénomination. Zaïna Boinaly Tavanday a également été récompensée à quatre reprises pour son service éminent à la Nation. En 2004, elle avait été élevée au grade de Chevalier de l’ordre national de la légion d’honneur pour son combat pour une Mayotte libre.

« Que l’État prenne ses responsabilités pour protéger ses enfants »

Distribution de cadeaux aux enfants hospitalisés, de la joie pour tous

L’association Le Rotary club a distribué, ce lundi, un cadeau à chaque enfant de l’hôpital de Mamoudzou. Un Noël hautement apprécié.

Ce n’est pas un traîneau avec des rennes que l’on voit déambuler, à la queue leu-leu, dans les couloirs du service pédiatrique de l’hôpital, mais deux chariots, remplis de cadeaux. Le Père Noël, dans son costume rouge et blanc, est venu, ce lundi 18 décembre après-midi, grâce à l’association Le Rotary Club, offrir un cadeau à chaque enfant hospitalisé au CHM de Mayotte, à Mamoudzou. De « moins zéro an », pour les prématurés, à environ quinze ans.

« On vient apporter de la joie », lance tout sourire, Farrah Hafidou, présidente du Rotary Club. « Quatre ou cinq jours avant de venir, l’hôpital nous transmet la liste d’enfants présents avec leur âge. Donc on doit s’adapter ! »

« C’est quel âge ? », demandent les membres de l’association aux infirmières. Ils fouillent dans les sacs, tels des lutins, et tendent le cadeau, bien emballé, adapté à l’âge de l’enfant que le Père Noël s’apprête à rencontrer : petite voiture, jeux de société…. Tour à tour, l’homme à la barbe blanche rentre dans la chambre des quelque 80 mineurs du site, se présente d’une voix douce et offre le présent. Un contact, un sourire, une caresse sur la joue et la magie opère.

« Les jours d’après, on voit leurs progrès »

Dans une chambre, un petit de onze mois, cicatrice sur le ventre et pansements sur le front, est installé dans son lit. Il vient de recevoir son cadeau. « C’est ma nièce », lance la tante, entourée d’autres membres de la famille. « Ma sœur est venue des Comores pour hospitaliser son enfant. C’est une bonne action pour les enfants mais cela rassure aussi les parents, comme ma sœur. Cela montre que l’on s’occupe d’eux. » En d’autres mots : « Ça donne de la joie aux enfants et aux proches. »

« C’est merveilleux », commente Fatima Saïd, éducatrice de jeunes enfants. « Le jouet fait toujours son effet. L’enfant a envie de le découvrir, de jouer avec, le toucher… ça le stimule et apporte de la joie, comme une thérapie. Les jours d’après, on voit leurs progrès », soutient celle qui le constate aussi lorsque le service offre des cadeaux dans l’année. « Et grâce aux jouets, ils redeviennent des enfants normaux. »

Cette action et celle que le club organise également pour l’Aïd a lieu tous les ans depuis une dizaine d’années. L’argent récolté provient des levées de fonds et des membres qui donnent de leur poche. « C’est un moment important pendant lequel le parent comme l’enfant, parfois hospitalisé pour une longue durée, peuvent voit de nouvelles têtes. Cela les sort de l’isolement. Et même si Noël n’est pas dans notre tradition, on en parle, on le voit sur les panneaux dans les magasins… Cela fait plaisir aux enfants. »

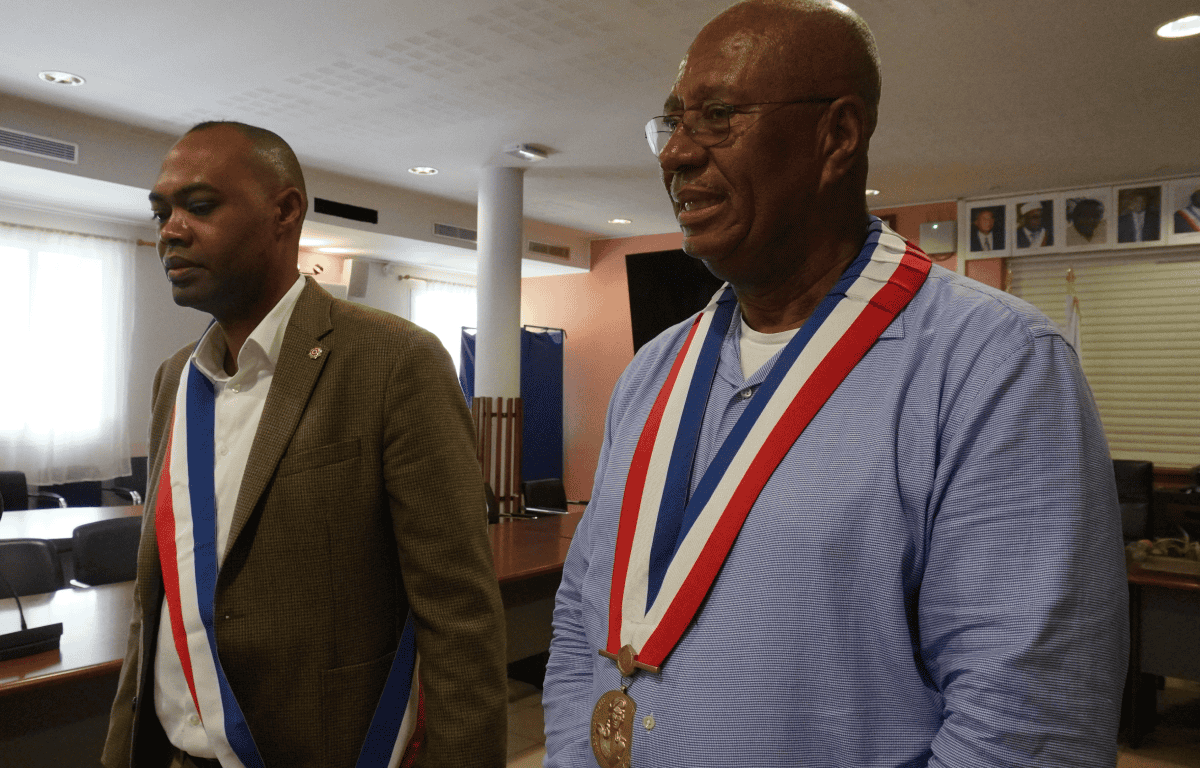

Département de Mayotte : Un rééquilibrage du budget bienvenu en cette fin d’année

Le conseil départemental de Mayotte, a approuvé ce lundi, lors d’une assemblée plénière, une série d’ajustements afin d’équilibrer le budget octroyé à la protection de l’enfance et ceux du Service des transports maritimes (STM) et du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis). Le récent chèque de l’État s’avère précieux, mais insuffisant par rapport aux besoins en fonctionnement.

Les cinquante millions d’euros mis sur la table récemment par l’État afin d’aider le conseil départemental de Mayotte à boucler l’année seront affectés, en ce dernier mois de l’année 2023, en recettes de fonctionnement du budget principal. Cependant, rattrapée par le coût important des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la protection maternelle et infantile (PMI), l’institution doit légèrement revoir ses plans. Lors d’une assemblée plénière tenue ce lundi 18 décembre, l’attribution d’une nouvelle « subvention d’équilibre » a été actée. Vingt millions d’euros supplémentaires sont mobilisés et répartis comme suit : trois millions d’euros pour compenser la réduction des recettes de fonctionnement et dix-sept millions d’euros correspondant aux besoins du budget – dit annexe – « Santé et protection de l’enfance ».

En effet, depuis que la protection de l’enfance est une « compétence obligatoire » du Département, l’État versait à ce dernier une compensation dont il exige un suivi, réalisé en dissociant cette partie du budget départementale des autres. Mais l’aide financière de l’État, d’un montant global de 24 millions d’euros, ne suffit pas pour parvenir à un équilibre entre dépenses et recettes. « Le différentiel important entre les charges affichées et la compensation financière de l’État est susceptible, en l’absence de révision de celle-ci, de freiner la dynamique engagée par la collectivité depuis 2018 », soulignait la Cour des comptes dans son dernier rapport à ce sujet en août dernier.

Sur la seule année 2023, le déficit se creuse. D’après le conseil départemental, en 2023, le budget de fonctionnement (ASE et PMI) est estimé à 83 millions d’euros, sachant que les recettes sont évaluées à 49 millions d’euros. « Ainsi, ce budget se présente avec un déséquilibre structurel d’environ 37 millions d’euros », peut-on lire dans le rapport remis aux élus, ce lundi. La contribution financière du département étant initialement de 17,5 millions d’euros, le déficit s’efface avec cette nouvelle subvention.

Environ 1,5 million d’euros pour le STM

Au cours de la même assemblée plénière, les conseillers départementaux ont approuvé l’augmentation de la participation financière du Département dans le budget annexe du Service des transports maritimes pour un montant de 1.460.000 euros. La participation de la collectivité au terme de l’année 2023 passe donc de 12.500.000 euros à 13.960.000 euros.

Dans la même lancée, les élus ont décidé d’abonder le budget de fonctionnement du Service départemental d’incendie et de secours de Mayotte (Sdis). 900.000 euros viennent s’ajouter aux 14 millions d’euros investis par le département pour le bon fonctionnement de la structure qui compte près de 600 collaborateurs (pompiers volontaires compris).

Le parquet national antiterroriste va être saisi

Sur proposition du conseiller départemental du canton de Sada-Chirongui, Soula Saïd-Souffou, le conseil départemental de Mayotte va saisir le parquet national antiterroriste, situé à Paris, après la flambée de faits de violences lors des dernières semaines. Membre du groupe d’opposition à l’assemblée, l’élu sadois estime dans une motion inscrite in extremis à l’ordre du jour de l’assemblée plénière, ce lundi matin, que le « mode opératoire » des bandes « a évolué », tendant vers « la commission d’actes de terrorisme ». De plus, selon ce dernier, les politiques sont en première ligne. Il se fie par exemple à « la diffusion de messages haineux envers la France sur les réseaux sociaux », « l’incendie criminel de la mairie de Koungou, du siège de l’intercommunalité de la Petite-Terre, de permanences d’élus, d’un camion de la gendarmerie nationale et de plusieurs véhicules officiels appartenant, notamment, à des responsables politiques de premier plan » ou encore « les appels répétés au meurtre visant les Mahorais à travers des vidéos explicites ». Il s’en remet ainsi au droit : « en cas de commission d’un acte terroriste la minorité de son auteur s’écrase devant la gravité des faits. Pourquoi ce n’est pas appliqué sur le territoire de Mayotte ? », questionne le conseiller départemental.

Le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni, ne voit pas d’un bon œil cette saisine. Il s’est même abstenu de voter la motion, soulignant l’effet négatif qu’elle pourrait avoir sur l’image de Mayotte. « On doit lutter contre la violence, mais je ne remonterai pas en haut lieu pour faire croire qu’il y a des terroristes sur mon territoire, nous devons faire attention à notre communication », a-t-il déclaré, ce lundi.

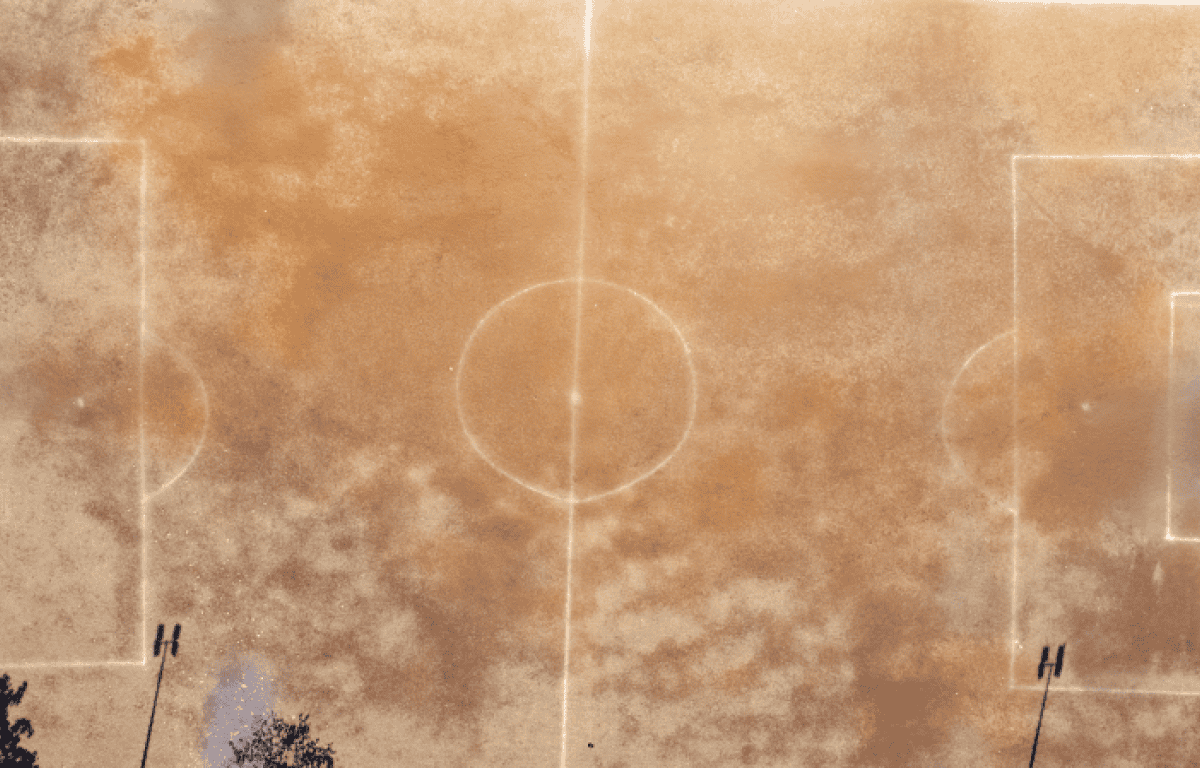

Le stade de Pamandzi en travaux en 2025

Terrain départemental, l’équipement sportif de Pamandzi est devenu presque impraticable pour les clubs locaux. Le Département compte changer cela en ayant voté à l’unanimité, ce lundi, pour sa rénovation. Le nouveau projet inclut une nouvelle pelouse synthétique, la rénovation de la piste d’athlétisme, un changement d’éclairage et la construction d’une tribune de 1.500 places avec des vestiaires. Prévus pour début 2025, les travaux sont estimés à 14,1 millions d’euros.

La mairie de Bouéni, objet d’un rapport accablant

Déficit de quatre millions d’euros en 2022, dysfonctionnements dans nombre de domaines, un non-respect des règles de mise en concurrence dans les marchés publics, dérives financières importantes sur deux opérations d’équipements sportifs, la Chambre régionale des comptes La Réunion-Mayotte accable la commune de Bouéni dans son dernier rapport. Des constatations similaires, dans d’autres collectivités mahoraises, ont déjà débouché sur des enquêtes judiciaires.

Est-ce que le gendarme des comptes publics va entraîner une nouvelle enquête judiciaire contre un élu mahorais ? La Chambre régionale des comptes La Réunion-Mayotte n’est, en effet, pas tendre du tout au sujet du fonctionnement de la commune de Bouéni, administrée par Mouslim Abdourahamane* depuis 2014. Son dernier rapport, rendu public le 12 décembre, traite des défaillances dans les achats publics opérés par la collectivité locale du sud de l’île. Elle souligne clairement l’absence de procédures internes, contribuant à un mauvais fonctionnement dans de nombreux domaines, et particulièrement à un non-respect systématique des règles de mise en concurrence. « La commune fractionne ses achats, ne tient pas de liste des marchés qu’elle passe et certaines (de ces marchés) attribués sont contestables », est ainsi relevé. Bouéni est épinglée sur deux opérations jugées « majeures » par la Chambre, le terrain de football de M’zouazia et la réhabilitation du plateau sportif de Bouéni.

Dédié à l’une des meilleures équipes de l’île, le premier (qui inclut la construction de vestiaires et d’un club house) devait coûter 820.000 euros. Finalement, la facture est montée à 1,8 million d’euros avec la moitié en autofinancement. La maîtrise d’œuvre globale est, par exemple, passée de 77.900 à 170.000 euros. Finalement, celle relative à la sécurisation (la clôture autour du terrain) a été attribuée à un autre cabinet. La Chambre régionale confirme qu’un changement a dû s’opérer après le décès du maître d’œuvre, mais s’interroge sur l’absence d’une nouvelle mise en concurrence dans l’attribution du marché suivant. Pour le deuxième équipement, la réhabilitation a duré deux ans, de 2019 à 2021. Le coût initial était de 950.000 euros, sauf que la commune a changé ses plans et a dû intégrer la couverture qui lui a coûté 2,3 millions d’euros au final. « Il ressort clairement des termes du marché de maîtrise d’œuvre que la commune savait dès 2019 qu’elle allait couvrir le plateau », relèvent pourtant les sages. Résultat, le sol souple a dû être fait par deux fois, provoquant un surcoût de 170.000 euros.

La CRC observe l’absence de marché global pour des prestations récurrentes telles que les locations de véhicules, les débroussaillages et élagages, de même que l’extension et la rénovation de l’éclairage public, ou encore la sécurisation des caniveaux. Concernant le fractionnement des marchés, des cas sont relevés sur la construction d’un parking à la mairie de Bouéni pour une enveloppe financière de 138.000 euros, la rénovation des services techniques pour 131.730 euros et 102.000 euros pour aménager un distributeur de billets à Majiméouni. La CRS relève l’existence d’avenants et de lettres de commandes directes au profit de plusieurs bureaux d’études alors que ceux-ci avaient préalablement été mis en concurrence. Une action qui a eu pour conséquence le franchissement du seuil de 90.000 euros. Cela concerne l’aménagement du front de mer d’Hagnoundrou qui a coûté 121.600 euros à la commune, mais aussi la construction d’un réfectoire dans une école élémentaire à Bouéni d’un montant de 160.000 euros, la rénovation d’une école maternelle à Moinatrindri couplée d’une construction d’un réfectoire pour 120.000 euros. En outre, durant la période observée, 2018 à 2022, la commune de Bouéni aurait confié des commandes d’un montant de 172.000 euros et 400.000 euros dans le marché des espaces verts à deux entreprises, mais elle a été incapable de fournir les justificatifs de mise en concurrence.

« Ni lettres de motivation ni CV »

Le train de vie à la mairie est aussi dans le viseur. La Chambre pointe ainsi des charges de personnel qui ont augmenté de 55 %, passant de 2,9 millions d’euros à 4,5 millions d’euros par an, entre 2018 et 2021. « L’augmentation de la masse salariale est corrélée à une augmentation régulière du nombre d’équivalent temps plein travaillés (ETPT)13, qui passent de 112 en 2018 à 145 en 2021 », fait remarquer l’instance. Celle-ci se pose également des questions sur le recrutement puisque certains dossiers d’agents « ne comportent ni lettres de motivation, ni CV ». Le choix de l’ex-directeur administratif et financier, par exemple, n’est pas justifié dans son dossier. Le contractuel est pourtant apprécié, car « sa rémunération a progressé de 25% » entre janvier 2018 et juillet 2022, et qu’il a perçu 13.186 euros en tant qu’indemnité de congés pays à son départ. Selon la CRC, qui a refait le calcul, le montant maximal était pourtant de 2.292 euros.

Le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pose question. Entre 2018 et 2021, la commune a versé 70.000 euros à ce titre, soit l’équivalent de 3.800 heures. Pire, neuf cadres de catégorie A de la municipalité y ont le droit (pour 11.000 euros) alors qu’ils sont sensés être exclus du dispositif. Pareil pour les voitures de fonction ou de service. Le directeur général des services et un conseiller technique du maire avaient des véhicules de fonction, alors que seul le premier en avait le droit. En janvier 2021, cinq agents bénéficiaient de véhicules de service « avec remisage permanent à domicile », ce qui peut être considéré comme un avantage en nature.

Le maire lui-même, qui fait déjà l’objet d’une enquête judiciaire pour ses précédentes fonctions au syndicat des Eaux de Mayotte, n’est pas épargné lorsque ses frais de représentations sont évoqués. Le chargé de mission du Département de Mayotte touche une indemnité mensuelle pour frais de représentation d’un montant de 500 euros, en plus de ses émoluments de maire (15.250 euros bruts annuels). « Pourtant, la commune lui met à disposition les moyens lui permettant de remplir son office, pour un montant moyen annuel de l’ordre de 8.000 euros. Elle prend en charge ses frais de communication ainsi que ceux liés à ses déplacements, en classe intermédiaire ou premium », rappelle la Chambre, ajoutant n’avoir vu aucun justificatif lié aux frais de représentation.

Un déficit budgétaire abyssal en 2022

La CRC indique en parallèle que la lecture des documents budgétaires (en sa possession) ne reflète pas fidèlement la situation et qu’elle a constaté de nombreuses charges non enregistrées. L’autre énormité soulevée par les magistrats est la récurrente difficulté de trésorerie conduisant à des retards de paiement « anormalement élevés pour des fournisseurs » qui révèlent la dégradation des finances de Bouéni. Ainsi, après moultes corrections, le déficit s’avère être finalement de quatre millions d’euros pour l’année 2022. Il est noté un manque de procédures formalisées, notamment de règlement budgétaire et financier. Un manque estimé « fortement préjudiciable à la gestion courante comme au pilotage de grands projets ». Compte tenu de cette situation qu’elle n’hésite pas de qualifier de préoccupante, la Chambre régionale des comptes estime que le maire de Bouéni, Mouslim Abdourahamane doit convoquer son conseil municipal et le tenir informé de ces affaires, et ce, dans les délais et formes prescrits par la réglementation.

Ce qui n’est pas une mince affaire, puisque l’absentéisme au conseil y est récurrent. De nombreuses délégations ont été attribuées au maire, notamment le recrutement des agents. « Lorsque le maire prend des décisions en vertu des délégations accordées, il est tenu d’en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal19. Aucun compte rendu n’a été réalisé par le maire », constate le rapport.

Si la situation décrite par la Chambre régionale des comptes est peu encourageante, elle pourrait même intéresser la justice. On se souvient que les irrégularités dans les marchés publics avaient fait l’objet de poursuites judiciaires et mêmes de condamnations des ex-maires de Tsingoni, Ibrahim Boinahéry et Mohamed Bacar, ainsi que l’ancien élu de Chirongui, Andhanouni Saïd.

*Mouslim Abdourahamane n’a pas souhaité s’exprimer.

Une hausse des prix attendue faute de passage par la mer Rouge

Mayotte devrait subir les conséquences de la guerre israélo-palestinienne et des attaques des navires marchands en mer Rouge par les rebelles yéménites Houthis. CMA CGM, le géant français du transport de conteneurs et le premier à fréquenter le port de Longoni, a décidé de ne plus faire transiter ses navires par le canal de Suez, ce samedi.

Le consommateur mahorais n’a vraiment pas de chance par les temps qui courent. Son insularité, doublé de son trop grand éloignement de la métropole et son défaut d’un aéroport capable d’accueillir des avions cargo vont encore avoir raison de son porte-monnaie. La nouvelle est tombée ce samedi, et s’est répandue comme une traînée de poudre sur les médias numériques et les réseaux sociaux. Par un communiqué repris par différentes agences de presse (dont l’AFP et Reuters), le premier transporteur français de conteneurs, troisième géant mondial du secteur, la compagnie marseillaise CMA CGM a annoncé l’arrêt immédiat du transit de ses navires par le canal de Suez. Une décision passée, pour le moment en tout cas, quasi inaperçue pour beaucoup d’opérateurs économiques mahorais. Et pourtant, elle est très lourde en termes de conséquences pour le pouvoir d’achat des habitants du 101ème département français.

Tous les prix à la consommation sont appelés à augmenter dans un très court à venir. En effet, les marchandises en provenance d’Europe ne pourront plus être acheminés par cette voie maritime qu’est le canal de Suez reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, donc à l’océan Indien. Un raccourci synonyme de gain de temps et de moindre coût pour le fret de marchandises transporté par bateau. Joint par nos soins, le directeur de CMA CGM Mayotte (actuellement hors territoire) indique ne pas être officiellement informé de cette nouvelle et se dit « non habilité à la commenter et à nous répondre », tandis que la maison mère à Marseille n’est pas plus bavarde.

Rallonge des délais d’acheminement

De leurs côtés, plusieurs transitaires locaux contactés par nos soins ont affirmé avoir appris la nouvelle à travers les médias, notamment les journaux télévisés du samedi soir et la journée de dimanche. « C’est une nouvelle crise qui s’annonce pour les Mahorais et qui ne manquera pas de constituer une aubaine pour les grands distributeurs. Mais, il en sera autant pour les petits commerçants, tous ceux qui opèrent dans l’alimentation générale », n’a pas caché l’un de ces transitaires. « Cette décision de CMA CGM aura un gros impact sur les prix de l’ensemble des produits importés de métropole et d’Europe. Qu’ils le veuillent ou non, tous les intervenants dans cette chaîne seront obligés de réviser à la hausse les tarifs de leurs prestations », rajoute un second transitaire opérant au port de Longoni. Selon ses explications, ce changement de routes maritimes imposé par les attaques incessantes des rebelles yéménites (alliés à l’Iran) en solidarité avec les combattants du Hamas dans la bande de Gaza, oblige désormais les porte–conteneurs à contourner le Cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud) via l’océan Atlantique, en longeant les côtes ouest-africaines. « Cela va bien entendu augmenter les délais d’acheminement des marchandises, de quinze jours au mieux, sinon d’un mois. Un temps qui va s’additionner à celui déjà trop long du traitement du fret à destination de Mayotte, à Maurice ou à La Réunion. »

Un autre transitaire installé à Mamoudzou nous déclare : « c’est encore ceux de notre profession qui vont se retrouver face à nos clients et supporter leurs remontrances sans pouvoir se défendre ». À la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte (CCIM), cette nouvelle crise qui s’annonce est prise très au sérieux. Elle indique que le principal territoire d’importateur de La Réunion n’est autre que Mayotte et qu’il s’agit quasiment de produits importés de l’Hexagone ou d’Europe qui sont réexpédiés dans notre département. L’incidence sur les prix paraît donc inévitable. « Combien de ménages vont pouvoir se payer le luxe de manger de la viande européenne dans pareilles conditions ? », interroge un opérateur économique du sud de l’île. Il est convaincu que le marché mahorais qui bénéficie de certaines protections européennes et nationales doit s’ouvrir à des importations limitées (à certains produits) de pays Est-Africains tels que l’Afrique du Sud et le Zimbabwe s’agissant de produits de première nécessité comme la viande.

« C’est une aberration économique et sociale que celle consistant à importer de si loin des denrées alimentaires disponibles à bas près dans la région », souligne-t-il, avant de faire remarquer au passage que ces mêmes produits sont exportés couramment au sein du marché européen dans le strict respect des normes sanitaires imposées par l’UE.

Un carrefour commercial majeur

La décision de CMA CGM de suspendre, avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, le transit de ses navires par la mer Rouge est intervenue au lendemain de celle du danois Maersk et de l’allemand Hapag-Lloyd, le vendredi 15 décembre. Elle a été suivie par un autre poids lourd du secteur, l’italo-suisse Mediterranean Shopping Company (MSC), après que deux navires (Platinium III et Al-Jasrah) de la marine marchande – battant pavillon libérien – aient été la cible de drones d’attaque et de missiles lancés par les rebelles Houthis. Près de 20.000 navires empruntent chaque année cette voie maritime reliant l’océan Indien à la mer Méditerranée via le Canal de Suez d’une part et le détroit de Bab Al-Mandab (extrémité sud du Yémen au bord de la mer Rouge) d’autre part. C’est une route commerciale majeure (40 % du commerce international) qui profite au commerce est/ouest pour toute sorte de denrées y compris les hydrocarbures. Le transit par le Canal de Suez permet en effet à des milliers de navires de raccourcir leurs trajets en évitant de contourner le continent africain ce qui leur occasionne des coûts supplémentaires.

Nouvel incendie de la casse sur les hauteurs de Kawéni

La casse de voitures à proximité de l’entreprise d’Éric Bunga, dans les hauteurs de Kawéni, a été incendiée, ce lundi 18 décembre, vers 17h. En arrivant sur site, les pompiers ont dû opérer un demi-tour car des groupes les ont caillassés. C’est sous escorte des gendarmes qu’ils ont pu retourner sur place et circonscrire le feu.

Le lieu est victime régulièrement d’incendies volontaires, puisqu’il se trouve entre Majicavo-Koropa et Kawéni, sur le passage des bandes.

Hausse de 27% du chiffre d’affaires de entreprises mahoraises en 2021

D’après un nouveau rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en 2021, les 5.910 unités légales mahoraises marchandes non agricoles et non financières (les entreprises, N.D.L.R.) du secteur formel ont créé 830 millions d’euros de valeur ajoutée pour un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros. Les investissements de ces entreprises, majoritairement de petite taille (sept sur dix n’ont aucun salarié), s’élèvent à 360 millions d’euros. L’activité économique de Mayotte est majoritairement portée par des entreprises de 10 à 249 salariés en réalisant 58 % du chiffre d’affaires. Les secteurs du commerce, de la construction, de l’industrie et des services aux entreprises créent les deux tiers de la valeur ajoutée du secteur formel. Pour cette année-là, l’activité économique de l’île dépasse largement son niveau d’avant-crise sanitaire, avec une hausse du chiffre d’affaires de 27% par rapport à 2019. De son côté, le secteur informel rassemble un nombre d’unités économiques comparable à celui du secteur formel et génère un nombre significatif d’emplois, même si son poids économique est limité, avec 162 millions d’euros de chiffre d’affaires et une valeur ajoutée de 54 millions d’euros. Une bonne partie de ces entreprises informelles, 40 %, sont concentrées à Mamoudzou et Koungou. Elles sont majoritaires dans le commerce avec les douka et les marchés sur la voie publique, mais aussi dans les services avec les brochettis ou les taxis. En 2021, 8.220 personnes travaillaient dans le secteur informel.

« Une initiative majeure pour la régularisation foncière » à Dembéni

La commune de Dembéni officialisera mercredi, via son pôle foncier, la régularisation de plusieurs parcelles appartenant à ses administrés. Une nouvelle mesure pour « résoudre de longues années d’occupation informelle en procurant une sécurité juridique aux résidents » promet la mairie. Pour se faire, des levées topographiques et des procès-verbaux de bornage vont être effectués, afin de garantir la reconnaissance légale des droits de propriété. Les résidents concernés sont d’ores et déjà invités à se rapprocher du pôle foncier de la mairie de Dembéni afin d’obtenir toutes les informations nécessaires.