Depuis le bidonville de Mavadzani, dans les hauteurs de Majicavo–Koropa, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé vendredi le lancement d’une opération d’intérêt national (OIN) à Mamoudzou, Koungou et Dembéni, afin d’accélérer le relogement des familles en situation régulière visées par les « décasages ».

Dans le quartier informel des hauteurs de Majicavo–Koropa, un long cortège défile, ce vendredi matin. Juste derrière sa garde rapprochée et une horde de journalistes, Élisabeth Borne descend au petit pas le talus sur lequel le bidonville de Mavadzani s’étend aux yeux de tous depuis 2015. La Première ministre entend répondre aux doléances des Mahorais en termes de lutte contre l’insécurité et l’habitat insalubre en se confrontant au réel. Au début de l’année 2024, un décasage important devrait permettre de libérer le foncier occupé par 260 habitations, souvent construites en tôles. L’enjeu est de taille pour la ville de Koungou.

A l’heure actuelle, 2,5 des 17 hectares réservés au projet d’agriculture urbaine « Quartiers Fertiles » sont occupés illégalement. La municipalité veut absolument freiner l’expansion du bidonville afin de « pérenniser les périmètres en zone agricole qui ont tendance à être urbanisés par l’habitat illégal », résume William Mamokoro, chef de projet agricole à Koungou. Neuf agriculteurs ont été sélectionnés et doivent bientôt démarrer leur activité sur un périmètre délimité par pôle agricole de l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (Epfam). Ce terrain était auparavant la propriété du groupe Cananga.

En dehors du fait qu’il freine des projets agricoles, le site est aussi « soumis à de fortes tensions », rapporte la députée Estelle Youssouffa à la Première ministre. Son évacuation « est une urgence pour la paix publique et la question de la sécurité sanitaire », souligne l’élue, après avoir rappelé que des maladies comme la fièvre typhoïde se propagent dans ce quartier informel. Toutefois, difficile tâche que celle de recenser le nombre de personnes qui occupent l’espace visé par l’opération « décasage ». Si la députée a avancé qu’il y en aurait 2.000, Acfav France Victimes 976, une association en charge de réaliser les enquêtes sociales sur site, en compte « seulement » 392, enfants compris. « Certaines familles ne souhaitent pas se signaler », concède Mohamed Soilihi Ahmed, directeur de l’association.

Une opération d’intérêt national

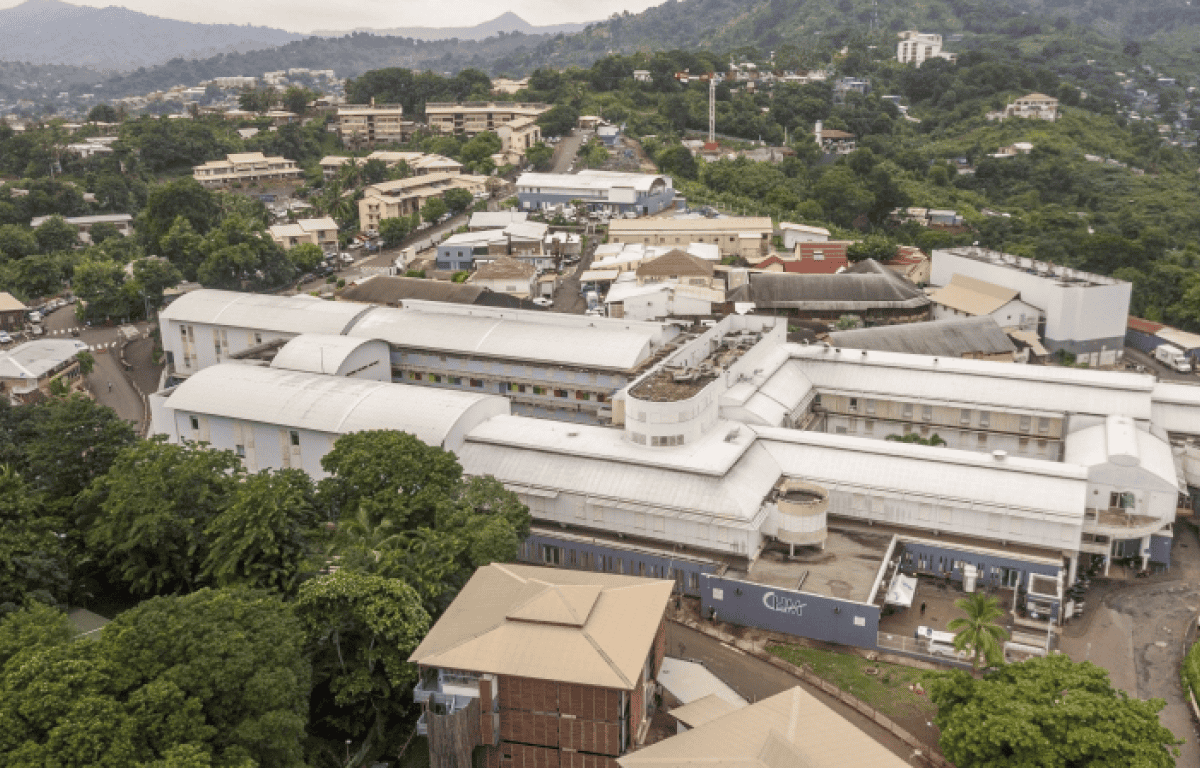

A l’écoute des problèmes créés par ce quartier informel, Élisabeth Borne met en exergue un travail « main dans la main » avec les collectivités dans la résorption de l’habitat insalubre. Pour aller plus loin, « en marge de notre cheminement, on a décidé de créer une opération d’intérêt national en 2024 sur les communes de Mamoudzou, Koungou et Dembéni », annonce la Première ministre. Au cours d’une conférence de presse, la locataire de Matignon a expliqué que le dessein de cet OIN est de « mutualiser les moyens » sur trois communes qui concentrent à elles seules 60% de l’habitat insalubre à Mayotte, mais aussi de « se doter de procédures d’exception pour pouvoir réaménager des sites et construire des logements dignes ». Des solutions de relogement réservées exclusivement aux Mahorairs ou aux étrangers en situation régulière sur un territoire qui a procédé à 22.000 expulsions depuis le début de l’année, d’après les dernières données des services de l’État.

Si le site de Mavadzani a été choisi pour cette visite ministérielle, c’est parce qu’il a fait office d’expérimentation en termes de relogement. Après un décasage en 2022, la ville de Koungou s’était donnée trois mois pour construire 24 logements modulaires afin de donner un toit aux familles expulsées (en situation régulière) et a respecté les délais. Dix ménages ont ainsi pu être relogés et profitent, notamment, de deux sanitaires et deux cuisines alimentés en eau par une cuve de récupération des eaux pluviales de 3.000 litres. L’ensemble a été financé grâce à l’aide au logement locatif très social adapté, un dispositif mis en place en 2021 en Guyane et à Mayotte pour construire des habitations dignes pour les ménages impactés. Le montant maximum de la subvention par logement est fixé à 90.000 euros.