Ce jeudi 22 août aura lieu la finale du tournoi national des quartiers et campagnes de rugby à 9 h au terrain de M’tsangamouji. Sont qualifié les clubs : Eclair du Nord Tchanga, RCK Rugby club de Koungou, RCPT Rugby racing club petite terre de Mayotte. Cet événement est organisé par le comité territorial de rugby en partenariat avec la mairie de M’Tsangamouji. Deux jours plus tard, samedi 24 août à 10 h a lieu un « beach rugby » à la plage d’Ambato de 10 à 14 h. Pour jouer, il faut être âgé au minima de 14 ans pour les garçons et de 15 ans pour les filles.

Le 25 août, retour des Dimanche de la baie à Chiconi

Pour fêter la fin des vacances, la Ville de Chiconi organise, ce dimanche 25 août, l’événement Les Dimanches de la baie. Une scène ouverte en partenariat avec l’association Sarera Chiconi sera organisée à la rocade Bamana sur le front de mer de la ville. Les inscriptions pour y participer sont ouvertes sur le lien suivant : https://forms.gle/nwiMhWdrzYDFziUdA

Un marché populaire et commerçant aura aussi lieu dans l’après-midi, ainsi qu’une balade à vélo avec l’association VTT Centre, des animations trampoline et château gonflable pour les enfants prévus par la MJCSC.

Le BCM de M’tsapéré vainqueur de la super coupe de Mayotte de Basket

Organisée à Mangajou (commune de Sada), Le BCM de M’tsapéré a remporté la Super Coupe de Mayotte de Basket. « Un grand bravo à toutes les équipes pour leurs performances exceptionnelles et un immense merci au public, dont l’enthousiasme et le soutien ont grandement contribué à la réussite de cette compétition », félicite la commune de Sada.

Des réunions pour découvrir le métier d’assistante maternelle

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Mamoudzou organise des réunions d’informations dans les différents villages de la commune sur le métier d’assistante maternelle. L’occasion pour rencontrer le CCAS et les partenaires de cette action, mais également de poser toutes les questions sur ce métier. Des réunions d’information seront organisées de 12h à 16h aux dates et lieux suivants : le 10 septembre à la MJC de Vahibé, le 12 à la Médiathèque de Passamainty, le 17 à la MJC de Tsoundzou 2, le 19 à Tsoundzou 1 (Place de la Mosquée), le 24 à la MJC de Mtsapéré, le 26 à la Maison de Quartier de Cavani, le 27 septembre au CCAS de Mamoudzou, le 1er octobre à la MJC de Mamoudzou, le 3 octobre à la MJC de Kawéni et le 8 octobre à la place publique de Doujani. Contact : ccas@mamoudzou.yt

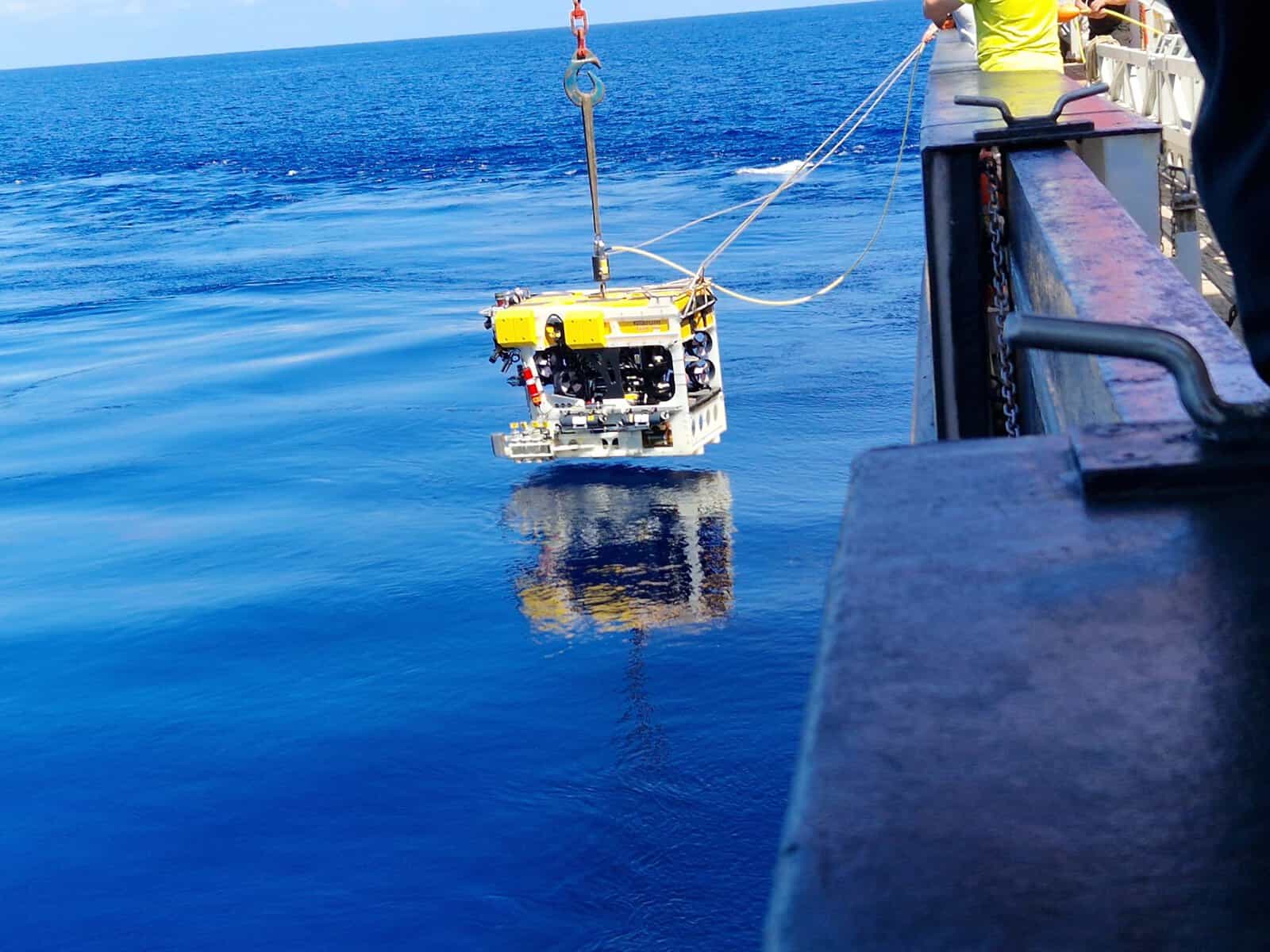

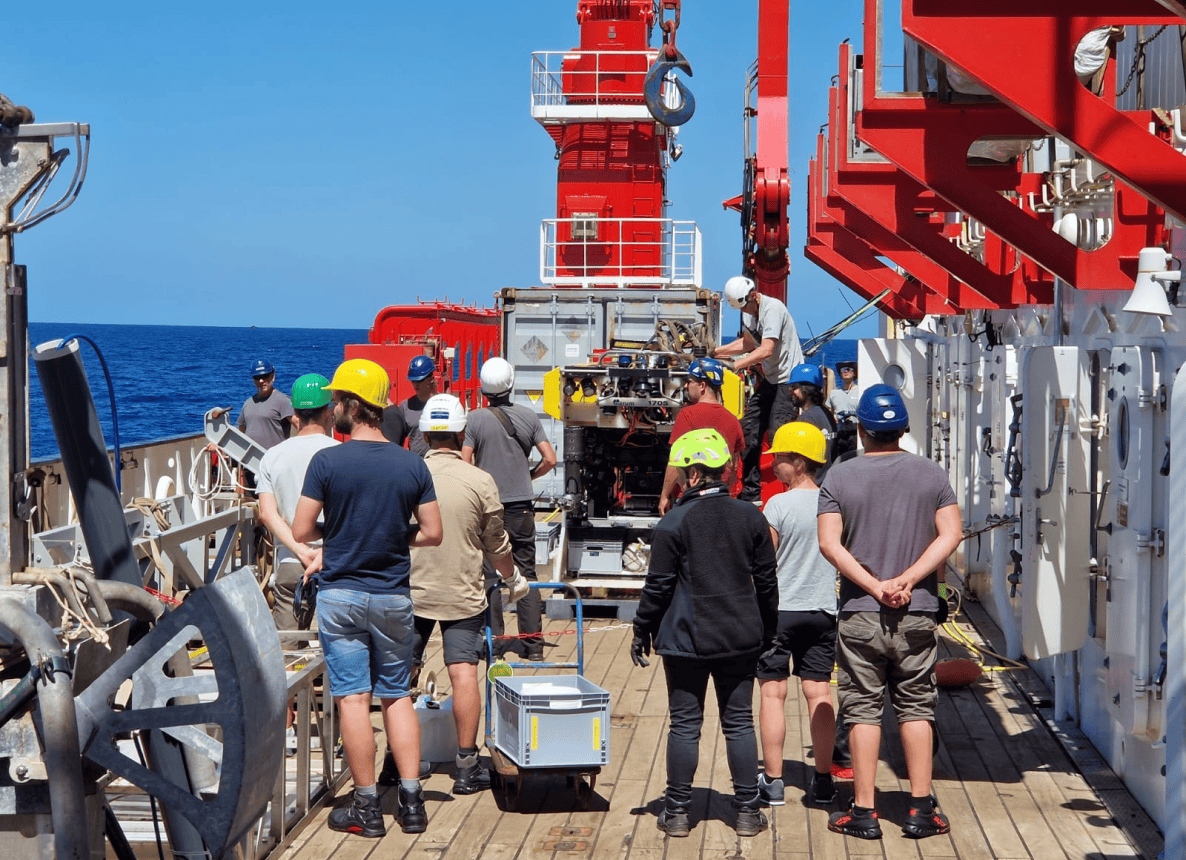

Une expédition allemande étudie les eaux mahoraises en profondeur

Un navire océanographique allemand est actuellement dans l’océan Indien afin de mener plusieurs recherches scientifiques. Ce dernier est passé par Mayotte et doit contribuer notamment à en savoir plus sur les récifs situés dans les profondeurs.

Approfondir les connaissances des eaux et des récifs mahorais : c’est une des missions de l’équipe de chercheurs qui a quitté l’Île Maurice à bord du FS Sonne, un navire océanographique allemand de grands fonds, le 8 août dernier. “C’est le fleuron des navires océanographiques !”, commente Bernard Thomassin, océanographe et directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui a participé à d’autres expéditions de ce type au large de Mayotte. Ce navire basé à Kiel permet en effet de réaliser des prélèvements en eau profonde et ainsi d’étudier des coraux d’eau froide et leur sensibilité aux changements environnementaux. “On se concentre sur les eaux et le récif de 500 m à 1.000 m de profondeur”, précise en anglais le professeur et docteur Dierk Hebbeln au MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (Centre des sciences de l’environnement marin) à Brême, qui est responsable scientifique de cette expédition allemande d’une durée d’un mois.

Au nombre de 37 et de dix nationalités différentes, les scientifiques ont pour but de prélever des échantillons de récifs, coraux, d’eau, et de collecter un certain nombre de données sur par exemple la concentration de CO2, d’oxygène, de microplastiques. “Notre but est d’enrichir la littérature scientifique. Les échantillons que nous prélevons vont servir à la recherche pour les quinze prochaines années”, explique Dierk Hebbeln. Après les eaux mahoraises, le navire va se diriger vers l’Ouest de la Tanzanie puis vers l’Afrique du Sud.

Vu le coût de cette expédition (au moins 2 millions d’euros sans compter le navire), le but est en effet de collecter un maximum de données. Un peu plus anecdotique mais non moins intéressant, les chercheurs vont également mesurer le taux d’œstrogène dans l’eau. “Toutes les stations d’épuration ne traitent pas l’œstrogène qu’on retrouve dans l’eau avec la prise de pilule contraceptive. On a pu voir que cela avait un impact sur le sexe de certains crustacés par exemple”, détaille Bernard Thomassin, qui observe la mission de près, et qui a dirigé la première campagne pour étudier les pentes insulaires de Mayotte en avril 1977. “Les Allemands sont en train de reprendre les études que nous avions initiées à l’époque”, ajoute-t-il.

Compléter les données de 1977

Il y a quarante-sept ans, cette première mission avait par exemple permis de montrer que le récif du Geyser et celui de la Zélée (situés à 110 km du nord-est de Mayotte) étaient en fait deux cônes volcaniques issus d’un même volcan sous-marin. L’équipe de Bernard Thomassin avait également pu faire du carottage dans les couches sédimentaires pour pouvoir reconstituer l’histoire géologique et climatique de la zone, et prélever des échantillons de coraux par exemple. Une collection qui a été agrandie en 1991, lors d’une autre mission de l’océanographe, qui, grâce à un sous-marin allemand, a pu prélever de nouvelles espèces de coraux profonds et échantillon à 400 m sous la surface de l’eau. “Cette fois-ci, ils vont pouvoir faire des photographies, ce qu’on n’avait pas pu faire en 1977”, souligne-t-il à propos de l’actuelle mission du FS Sonne, qui permettra de connaître un peu mieux la physicochimie des eaux de l’océan Indien, dans un contexte de réchauffement des océans induit par le dérèglement climatique.

Coupure d’eau inopinée dans le Nord ce mardi

L’eau a été interrompue de façon inopinée, ce mardi 20 août, dans le Nord de Mayotte. « Le niveau du réservoir de tête du col Handréma est trop bas pour assurer une distribution normale », a annoncé la Société Mahoraise des eaux, dans un communiqué. De fait une coupure technique a eu lieu de 14h30 à 20h mardi « afin de permettre son remplissage et un rééquilibrage des réservoirs et réseaux avals. » Les villages concernés sont M’tsangadoua, M’tsamboro, Hamjago, Mtsahara, Handrema, M’tsangaboua, Bandraboua et Dzoumogné.

Trophées du Tourisme : Ces cinq hébergements qui ont choisi de sortir du lot

Dans la catégorie des « hébergements alternatifs » des deuxièmes Trophées du tourisme, on retrouve cinq sociétés qui vous font passer une nuit autrement. Organisé par l’Agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte (AaDTM) et la Somapresse (qui édite Flash Infos et Mayotte Hebdo), l’événement se tiendra le samedi 7 septembre, à Mamoudou. En attendant, vous avez jusqu’au dimanche 1er septembre pour sélectionner vos candidats préférés via le formulaire en ligne (tourisme.yt/vote).

Moya résidence pour des séjours prolongés

« On a monté la société il y a deux ans, mais l’histoire a commencé il y a cinq ans avec un studio meublé« , raconte Darline Daroueche, co-gérante avec son mari de Moya résidence, en Petite-Terre. Sur la route vers la plage des Badamiers, à Labattoir, cette quadragénaire s’occupe désormais de deux sites regroupant une douzaine de chambres pour des séjours prolongés d’au moins deux nuitées avec des terrasses et un espace café. L’un des deux sites constitue la partie hôtelière et l’autre, la partie chambre d’hôtes avec deux cuisines ouvertes. À disponibilité à temps plein pour les réservations et accueillir les clients, Darline Daroueche aime en prendre soin. « On a tout fait nous-mêmes. Le lauréat du meilleur hébergement serait une façon de montrer qu’il y a des gens qui se donnent à fond et qu’il y a un savoir-faire professionnel dans le tourisme« , exprime-t-elle.

La Passerelle et des idées d’ateliers

Le gîte touristique, pour Fyonna Chanfi, 22 ans, et son père, Soibahaddine Chanfi, 54 ans, se gère en famille. Voilà quasiment un an qu’ils proposent à Sada deux appartements en location saisonnière, d’une nuit à un mois, pour dix personnes maximum. « L’objectif était de mettre à profit notre patrimoine familial pour en faire un endroit où les gens peuvent venir s’aérer l’esprit, sortir du quotidien, tout en restant à Sada, comme il est difficile de se déplacer à Mayotte », détaille la jeune femme depuis la métropole. Les appartements ont leur terrasse en bois en contact avec la nature et le lieu peut entièrement être privatisé pour des événements. La mère et la sœur se chargent du petit-déjeuner. Mais le duo de gérants aimerait aussi proposer des activités « pour développer Mayotte et le tourisme”. Ils envisagent par exemple de développer l’activité nautique, créer des ateliers artistiques ou culinaires, voire de proposer des randonnées à leurs résidents et pas seulement.

Villa d’Ô, une certaine idée du bô

À chaque chambre, son accent circonflexe. En effet, dans les trois villas de Sébastien et Virginie Alcaïde, situées à Majicavo-Koropa, chaque chambre a son petit prénom inspiré du nom du domaine « Villa d’Ô ». Il y a « la bô », « l’indigô », « la bôrdeaux », « la retrô » avec sa décoration industrielle… Et pour la toute dernière, en train d’être finalisée, la « Nyambô », qui signifie le passage entre Petite-Terre et Grande-Terre. Chacune suit les standards d’un hôtel avec climatisation et salle de bain privative, mini-bar et cuisine dans les communs. « Au départ, on n’avait que deux chambres puis on a suivi la demande« , livre Sébastien. Mais si le dernier agrandissement date d’il y a un an et demi, l’heure est plutôt à la « stabilisation », indique-t-il. Depuis leurs débuts à deux en 2015, la société emploie désormais cinq salariés qui gèrent les petits-déjeuners, le ménage et la piscine. Le tout, avec vue sur le lagon.

Le Vili Vili, pour consommer petit

« Le concept, c’est de proposer un petit coin de métropole au cœur de Mayotte, à Labattoir, pour un moment d’évasion », dépeint Arnaud Lepoivre qui gère depuis deux ans la résidence Vili Vili, à Labattoir. Ses quatre appartements sécurisés à l’étage sont tous équipés : literie 160/200 cm en coton soyeux, cuisine, climatisation, ventilateurs, télévision… Et un rooftop avec jacuzzi. Ils s’adressent au tourisme d’affaires « qui a l’habitude de beaucoup voyager et ne souhaite pas forcément aller à l’hôtel pour se sentir chez soi » et local « pour changer d’air ». Mais ce gérant y voit aussi le challenge de consommer le moins possible : les fenêtres en double-vitrage et les volets permettent d’isoler, le bâtiment est peint de couleur clair, une pergola et de la végétalisation adoucissent les rayons du soleil, la ventilation mécanique refroidit l’air extérieur allant vers l’intérieur… Et l’homme envisage aussi d’installer une ruche sur le toit et de créer des circuits écotouristiques en trottinette électrique… Fin 2024, il devrait ouvrir une épicerie fine au sein de la résidence « pour promouvoir des produits locaux » et d’autres, importés.

La Cannelia, un écrin de nature

Santal, Cannelle, Jasmin et Citronnelle. Voilà les noms des quatre chambres d’hôtes dont dispose la Cannelia, basée à Miréréni, dans la commune de Tsingoni. Il s’agit d’« un site où se mêlent confort et charme » entouré par la nature, à quatre kilomètres de la plage de Sohoa. Les clients ont en effet accès à une piscine extérieure, une cour ensoleillée, une cuisine, une douche à l’italienne et un espace repas extérieur, ainsi qu’un petit déjeuner. La Cannelia se veut davantage qu’un hébergement classique. Car, disposant également d’une salle de réunion, l’établissement accueille aussi pour tout type d’événement, y compris professionnel. En février, un brunch vintage y avait été organisé, et un pop-up store spécial Noël installé en décembre dernier.

Tous les portraits des sept catégories sont à retrouver sur le site tourisme.yt. Ou vous pouvez directement voter, jusqu’au dimanche 1er septembre, sur le formulaire en ligne (tourisme.yt/vote).

Près de 350 nouveaux contractuels font leur rentrée

Le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic a rencontré les nouveaux contractuels du premier degré, ce mardi 20 août. Il a mis en avant l’importance de l’apprentissage des savoirs fondamentaux. Parmi ces nouveaux professeurs, les profils sont très divers, certains ont quitté le notariat, d’autres un poste à la mairie de Mamoudzou.

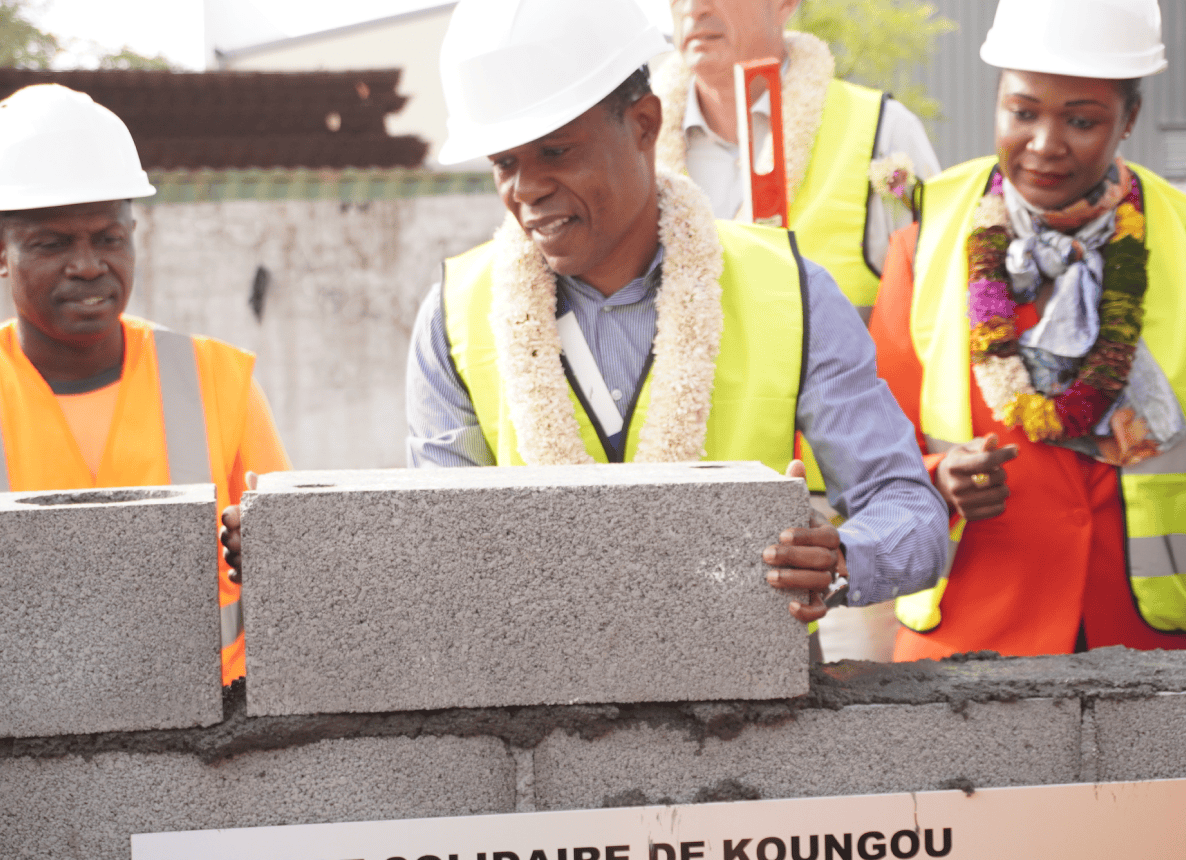

Un garage solidaire commence à sortir de terre

Afin de résoudre à la fois un enjeu de pouvoir d’achat, d’insertion et de pollution, la Ville de Koungou a lancé par une cérémonie, ce mardi, les travaux d’un garage automobile solidaire à Longoni.

Les premières pierres du futur garage solidaire de Longoni ont été posées ce mardi, à Koungou, à Vallée 3. “Ce sera un lieu de travail, mais aussi un lieu de rencontre”, avance Julien Beller, architecte sur le projet, qui devrait être livré au début du second semestre 2025. Ce nouvel espace doit accueillir à la fois des jeunes en réinsertion intéressés par la mécanique et des usagers qui n’ont pas les moyens d’effectuer les réparations sur leurs véhicules. “C’est une première sur Mayotte”, affirme le maire de Koungou, Assani Saindou Bamcolo, ajoutant que l’idée a germée il y a trois ans, mais a été retardée par l’occupation illégale du terrain. En réalité, un autre projet de garage solidaire est déjà en cours de construction portée par l’association Mlezi Maoré.

C’est donc avec le sourire que Assani Saindou Bamcolo a posé symboliquement un premier parpaing, accompagné du sous-préfet Laurent Alaton, et de la conseillère départementale du canton de Koungou, Echati Issa. “Notre but est de pouvoir accompagner les familles qui n’ont pas la possibilité de payer les petites réparations ou révisions, mais aussi les jeunes intéressés par la mécanique, qui vont pouvoir apprendre”, développe le maire. Ils devraient ainsi être dix en contrat d’insertion, supervisés par des professionnels, et quatre véhicules pourront être accueillis en même temps. En ce qui concerne les conditions de revenus pour pouvoir accéder au garage solidaire, elles restent encore à déterminer par la commune, qui aura la gestion du lieu. Elle affirme aussi qu’il n’est pas question de faire de la concurrence déloyale aux garagistes professionnels.

“Cela permettra également de renouveler les travailleurs dans les métiers purement manuels, qui commencent à prendre de l’âge”, ajoute Abdou Mrendada, directeur de cabinet à la Ville de Koungou. Le directeur général des services, Alain Manteau, y voit de son côté un moyen de prolonger la vie des véhicules tout en les rendant à nouveau conforme vis-à-vis de la loi, car certaines réparations sont obligatoires.

Un projet à visée écologique

En plus de ces différentes vertus conférées au garage solidaire, le concept doit contribuer à améliorer la qualité de l’environnement, en évitant la pollution due aux carcasses de voitures abandonnées dans la nature. Un point sur lequel a insisté le sous-préfet Laurent Alaton, lors du discours qu’il a prononcé pour l’occasion. “De cette façon, les huiles de vidange ne finiront pas dans la nature et il sera possible de récupérer des pièces”, donne-t-il comme exemple. Les possibilités sont grandes dans ce domaine selon Abdou Mrendada, qui rappelle que Casa Pièces Auto, qui dépollue les véhicules hors d’usage, se trouve également sur le site de Longoni. Écologique également dans la fabrication du lieu : avec une dalle devant protéger le sol de l’huile, une charpente en bois, des briques de terres compressées ou encore de grandes ouvertures pour permettre à l’air de circuler, le futur bâtiment est conçu pour être peu énergivore.

Des intérêts mis en avant pour justifier le coût de l’opération : 953.046 euros, dont 500.000 euros financés par le conseil départemental, 75.000 euros par l’État et 378.046 euros par la commune, en fonds propres. Un coût également justifié par la dizaine d’entreprises qui travaillent sur ce chantier pour permettre au garage de sortir de terre, et de s’ajouter au 200 solidaires déjà existants en France.

Athlétisme : « Benji » s’arrête en demi-finale du 200m du championnat du monde

Après la victoire d’Alain Guicharrousse et la deuxième place d’Ali Soultoini en lancer de javelot, il restait un sportif mahorais encore en lice, ce week-end, au championnat du monde master. Sur la piste de Göteborg, en Suède, le sprinteur Mohamed « Benji » Ousseni était aligné sur le 200m (catégorie M35, soit entre 35 et 39 ans), dimanche soir. Il a terminé en tête de sa série en 23’’88. Malheureusement, il s’est blessé à la cuisse le lendemain matin pendant la demi-finale et n’a pas pu finir sa course. Sur sa page Facebook, le licencié du Racing club de Mamoudzou a remercié tous ses soutiens qu’ils soient à Mayotte ou à La Réunion où il vit. Codétenteur du titre de champion de France du relais 4x100m, il s’est d’ores et déjà donné comme objectif de le défendre avec son club en octobre à Blois (Loir-et-Cher).

Des rencontres sur l’actualité économique organisées par l’Iedom

Une conférence intitulée les “Rencontres de la politique monétaire” est organisée le lundi 26 août par l’Iedom (l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, société filiale de la Banque de France). Cet évènement, ouvert au public, se tiendra dans l’amphithéâtre du lycée des lumières à Kaweni lundi 26 août de 16h30 à 18h. Ces rencontres ont pour but de se rapprocher des Français pour échanger et répondre à leurs questions sur les sujets d’actualité économique. C’est la première fois que ces rencontres sont organisées à Mayotte par l’Iedom. Il est préférable d’annoncer sa présence par mail à l’adresse etudes-mayotte@iedom.fr.

Une foire de la rentrée à Mamoudzou cette semaine

La Ville de Mamoudzou organise la Foire de la rentrée du 19 août au 1er septembre. De nombreux exposants seront présents afin de présenter des produits pour préparer la rentrée scolaire, comme des vêtements, des accessoires, du matériel scolaire et de la décoration. La foire aura lieu sur trois sites : la place perchoir à Cavani (parking du stade de Cavani), le parc SPPM à Kawéni et le parc Amina Oili à Tsoundzou 1.

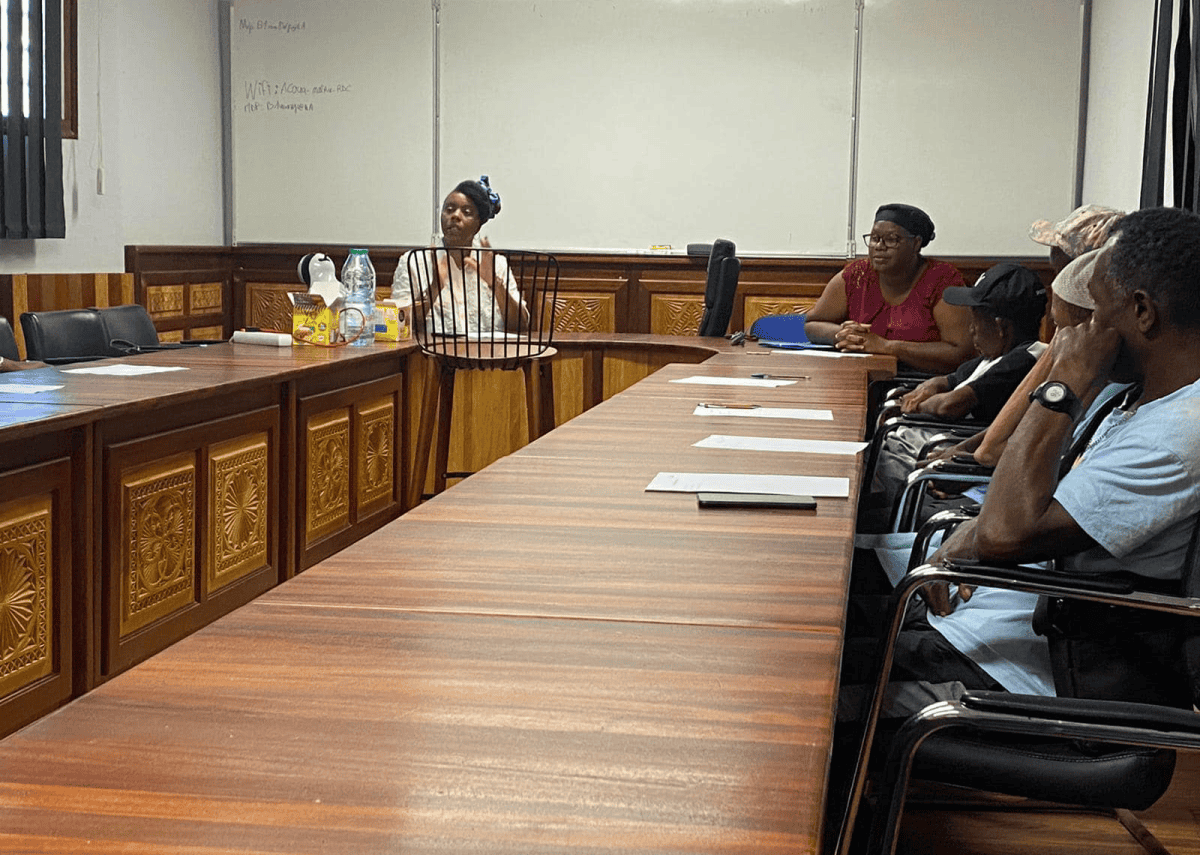

Une formation pour quinze bénéficiaires du RSA

Ce lundi, le centre communal d’action social (CCAS) d’Acoua et la BGE (réseau d’accompagnement d’entreprises) ont lancé une formation en partenariat, dédiée à quinze bénéficiaires sur Revenu de solidarité active (RSA). Cette formation, qui s’étendra sur vingt-neuf jours, s’inscrit dans le cadre d’une politique d’insertion professionnelle, avec pour objectif de renforcer les compétences de base et de faciliter la réinsertion des personnes éloignées du marché du travail. « C’est avec grand plaisir que je déclare ouverte cette formation, conçue pour renforcer les savoirs de base et favoriser la réinsertion professionnelle. Un immense merci à la BGE pour son engagement », souligne le président du CCAS, Marib Hanaffi. « Nous adressons tous nos vœux de réussite aux participants et espérons que cette formation leur apportera des idées pour la création de leur future entreprise et les accompagnera dans leurs démarches administratives. »

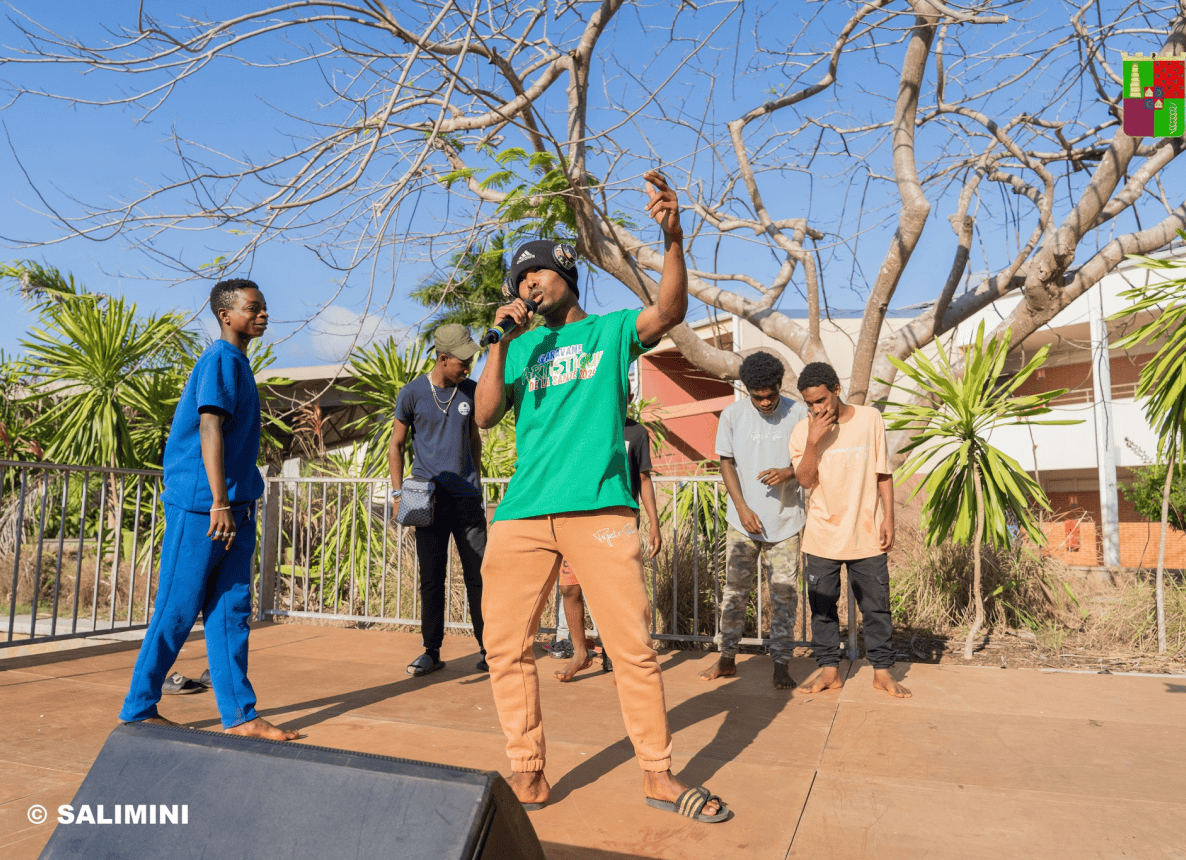

Un concert des vacances à Tsingoni

Le service d’animations jeunesse et de la vie associative de Tsingoni a organisé le concert des vacances, ce vendredi 16 août, au collège de Tsingoni. Si plusieurs activités ludiques et sportives ont eu lieu durant la matinée, les jeunes talents du village ont pu se produire lors d’un spectacle musical à 14h, avec l’artiste Naid. « Cet événement, qui s’est déroulé au collège de Tsingoni, a permis aux enfants de briller sur scène avec des animations et des danses, sous les applaudissements d’un public venu en nombre », déclare la mairie sur ses réseaux sociaux.

La base nautique Maoré Jet fermée pour trois mois

Depuis vendredi, la base nautique Maoré Jet de la plage du Faré est fermée pour trois mois sur décision de la préfecture de Mayotte. Elle intervient après une collision entre deux jet-skis lors d’une initiation qui a fait un blessé le 9 août. Le propriétaire de l’entreprise juge la sanction trop sévère.

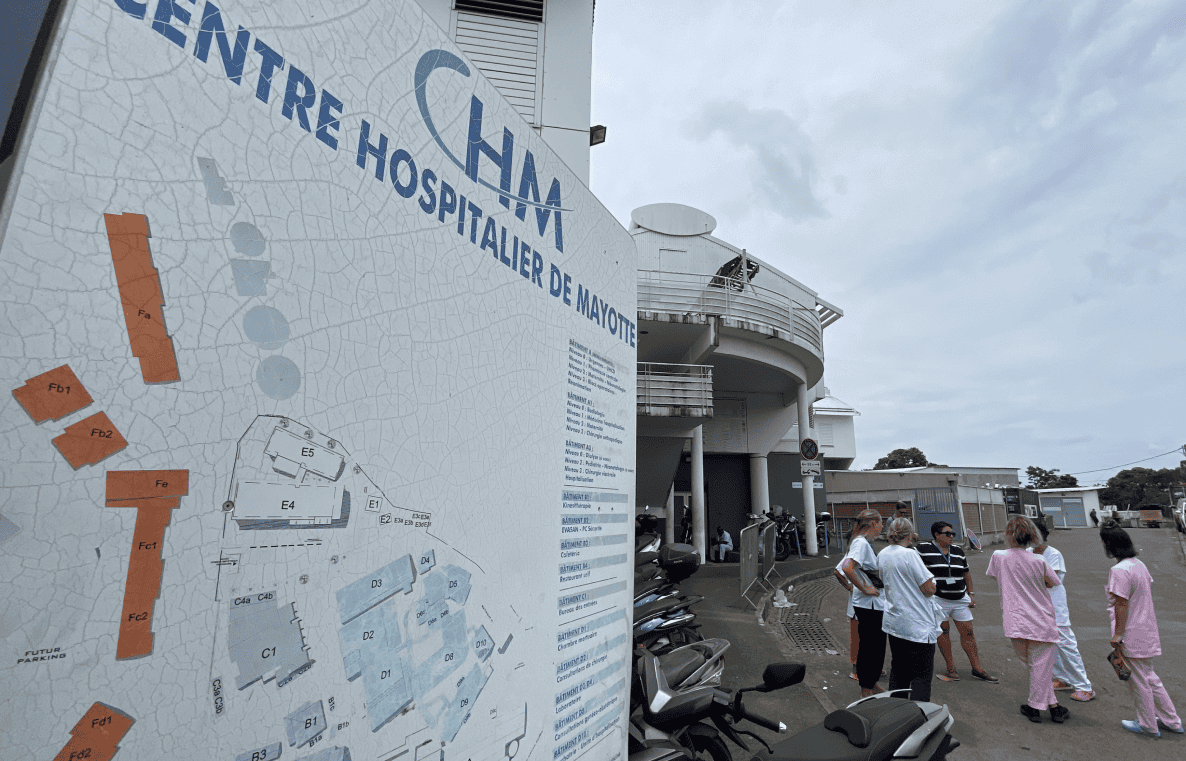

Ce dimanche, Maoré Jet aurait dû fêter en grande pompe son sixième anniversaire sur la plage du Faré à Dzaoudzi-Labattoir. La réalité a été tout autre. Depuis vendredi, la base nautique est fermée sur décision de la préfecture. Elle fait suite à un accident qui s’est déroulé le 9 août. Lors d’une initiation au jet-ski, deux d’entre eux sont entrés en collision. Un client a été percuté à la jambe par l’engin « de 300 kg », décrit Oissioun Bahedja, le gérant de Maoré Jet. Contactée, la préfecture précise que l’individu « a dû être hélitreuillé en urgence en direction du CHM ». Il a subi « une double fracture du tibia-péroné », reconnaît le gérant.

Vendredi dernier, il a donc appris par les autorités que son établissement doit fermer « en urgence pour une durée de trois mois ». Des vérifications ont été faites à Maoré Jet et « un défaut d’agrément » a été relevé, cela signifie que l’établissement « n’est pas autorisé à réaliser cette activité », précise la préfecture. Aussitôt après avoir appris la nouvelle, le patron la partage sur la page Facebook de son entreprise pour avertir ses clients. Il est sous le choc de cette « décision violente », estime-t-il au téléphone, joint par Flash Infos. « Avant de partir en mer, j’ai fait le briefing de sécurité aux clients. Aujourd’hui, la personne blessée récupère, je suis passé la voir à l’hôpital. Elle ne va pas porter plainte », raconte-t-il.

S’il reconnaît « une erreur » de son entreprise, il juge la réponse des autorités excessive. « C’est le premier incident en six ans d’existence et directement fermeture », écrit-il dans un post Facebook publié dimanche 18 août. « Il y a déjà eu des accidents de ce type à Mayotte, plus graves que celui-ci mais jamais une base nautique n’a dû fermer », déclare-t-il, ajoutant qu’il ne comprend pas que son établissement soit contraint de baisser le rideau. En conséquence, l’ensemble des activités et prestations proposées se trouvent impactées. « Le kayak, la location des chaises longues, les sorties bouée tractée, le vélo sur l’eau, ce n’est plus possible », regrette-t-il. Il souhaiterait pouvoir continuer ces activités tandis que l’activité jet-ski serait en pause tant que « l’agrément n’est pas renouvelé ».

En cessation de paiements

Cette décision est d’autant plus difficile pour Maoré Jet tandis que son activité économique se porte mal. « Avec les événements des derniers mois, les barrages, notre société est en redressement et nous sommes en cessation de paiements. Nous avons des dettes à payer. J’ai trois salariés et une famille à nourrir », s’inquiète-t-il démuni. Oissioun Bahedja a fait un recours de la décision avec son avocat. En parallèle, il lance un appel aux élus locaux pour qu’ils se mobilisent en sa faveur et fasse un recours gracieux. Alors que sa base nautique est reconnue sur l’île et participe selon lui au « développement du tourisme » à Mayotte et qu’elle joue un rôle social, « nous occupons beaucoup de jeunes au lieu qu’ils fassent des bêtises ».

Dans les précisions apportées au journal, la préfecture explique qu’au moment de l’accident, « un signalement tardif a été fait par le gérant ». Elle rapporte aussi que les deux jet-skis entrés en collision étaient encadrés par « le moniteur-gérant qui réalisait en même temps sur un autre jet-ski un baptême au bénéfice d’une autre personne. […] Le fait de proposer un baptême en parallèle de l’activité ne permettait au moniteur d’offrir la sécurité minimale obligatoire de deux places sur son jet-ski (en cas de secours à personne) ni d’assurer un réel accompagnement sécurisé des autres clients en jet-ski ».

C’est donc « au regard de ces manquements sérieux et dans l’attente des éléments complémentaires qu’une mesure de fermeture temporaire a été prise en urgence afin de sécuriser les pratiquants », justifie l’institution. « Celle-ci peut être réduite si les actions correctrices sont mises en œuvre rapidement », poursuit-elle. Les services de l’État rappellent qu’il y a eu « en France, durant les deux dernières années, cinq morts et trente-trois blessés en jet-ski ». Une enquête judiciaire est en cours.

Gendarmerie : « Ce n’est pas parce qu’on en parle moins que l’on doit délaisser Mayotte »

Le général André Pétillot, major général de la gendarmerie nationale, a remis à la gendarmerie de Mayotte la médaille d’or de la Défense nationale avec palme de bronze. Celui qui est en visite pour trois jours sur le territoire a voulu honorer les militaires qui travaillent dans « des conditions de plus en difficiles ».

La médaille a été accrochée solennellement au drapeau de la gendarmerie de Mayotte, ce lundi matin, lors d’une cérémonie à Pamandzi, en présence des élus et des représentants de diverses institutions de l’île. Pour le général André Pétillot, la médaille d’or de la Défense nationale avec palme de bronze décernée à la gendarmerie de Mayotte a « beaucoup de sens » parce qu’elle récompense un collectif. En effet, le major général de la gendarmerie nationale, qui est ici en visite pour trois jours, a profité de son passage pour honorer les gendarmes qui ont été ou qui sont en service dans l’archipel mahorais, rappelant que les conditions ont été ces dernières années « de plus en plus difficiles ».

« Ce n’est pas parce qu’on en parle moins, avec les Jeux de Paris ou la Nouvelle-Calédonie, que l’on doit délaisser Mayotte », fait valoir le « numéro 2 » de la gendarmerie. Il est d’autant plus sensible à la situation des outre-mer qu’il en a été précédemment le commandant. « C’est assez exceptionnel. C’est un acte qui a été décidé très rapidement », estime Sabry Hani, le secrétaire général de la sous-préfecture de Mayotte, au sujet de l’attribution de cette médaille. Il y voit une récompense pour « l’engagement quotidien des gendarmes ».

Trois hommes récompensés

Outre la gendarmerie mahoraise dans son ensemble, trois militaires qui servent à Mayotte ont eu le droit à des honneurs individuels. Le premier est le lieutenant-colonel Thibaut M., qui est officier de liaison à la préfecture de Mayotte. Comptant plus de 25 ans de services militaires, il a été fait chevalier de l’Ordre national du mérite. Commandant en second de la gendarmerie de Mayotte depuis 2021, le colonel Olivier Casties obtient, lui, la médaille de la gendarmerie avec médaille de bronze. L’officier d’état-major était au cœur de la mise en place de l’opération Wuambushu, d’avril à juin 2023. Il a eu notamment la charge de l’accueil, l’équipement et le déploiement des renforts. Près de 500 gendarmes ont été déployés sur le territoire, dont quatre pelotons de gendarmes mobiles supplémentaires. « Médaille après médaille, ton travail est reconnu », a commenté le sous-préfet Hani.

Pour le major Michael F., c’est son courage lors de la soirée du 16 octobre 2023 qui lui vaut (ainsi qu’à deux autres gendarmes absents ce lundi) d’obtenir la médaille de la gendarmerie avec médaille de bronze. Ce soir-là, le membre du Psig (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) de Koungou était intervenu à Sada pour une rixe. Finalement, arrivé sur les lieux, c’est davantage dans la protection qu’il a dû s’illustrer. Car six jeunes de Dembéni s’étaient retrouvés encerclés par d’autres de Sada qui les prenaient pour des cambrioleurs. Avec ses deux collègues, le major a permis au groupe de se mettre à l’abri dans l’habitation, puis d’organiser leur évacuation avec l’aide de renforts. L’affaire avait fait grand bruit dans Sada puisque les jeunes qui avaient ciblé les gendarmes s’en étaient pris aux véhicules garés dans le village et même à la brigade locale.

De cet épisode, qui lui vaut une médaille aujourd’hui, le major garde le souvenir d’un drôle de « baptême du feu », alors qu’il était de retour sur l’île depuis peu.

« On m’a dit que ce n’était pas de chance, que ça arrivait »

Enceinte de huit mois, une jeune femme de M’tsapéré s’est rendue aux urgences de l’hôpital de Mamoudzou, dans la nuit du 16 septembre 2022, pour des douleurs abdominales. Après une prise en charge tardive, le bébé né par césarienne a été déclaré mort. Depuis, celle-ci lutte pour avoir accès à son dossier médical auprès de l’hôpital, afin de savoir précisément ce qui s’est passé.

*Le prénom a été modifié

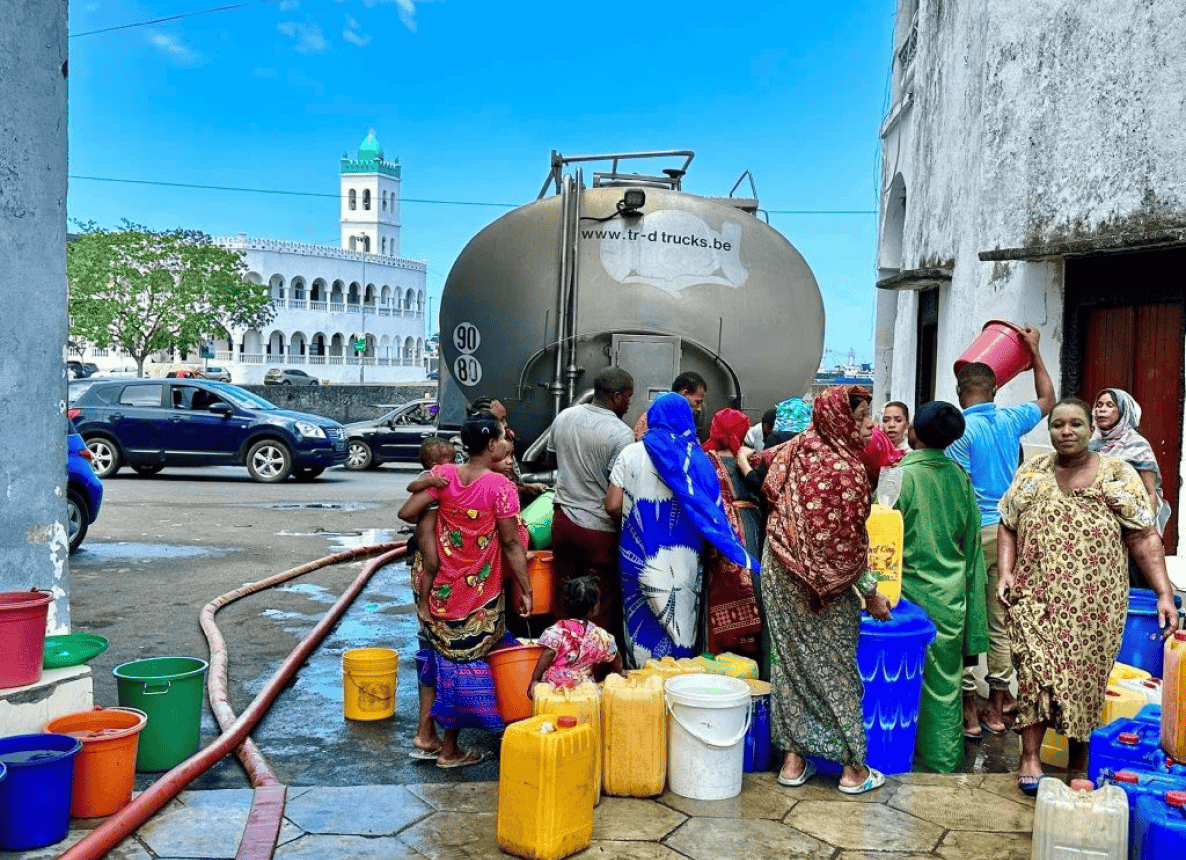

Comores Moroni : renoue encore avec les pénuries d’eau

Dans un communiqué publié par le secrétariat général du gouvernement, l’État annonce le déblocage d’une enveloppe de près de 119.000 euros pour le ravitaillement temporaire d’eau dans les quartiers de la capitale comorienne. Une solution jugée insuffisante par la population qui dénonce l’incapacité des autorités à fournir les services de base.

Ce sont des images qui résument tout. Samedi, dans la matinée, des camions-citernes avaient été déployés dans certains quartiers de la capitale comorienne, Moroni, pour distribuer quelques litres d’eau à la population. Financée par l’État comorien, cette opération n’a pas tardé à faire réagir. Artiste engagé, le rappeur Cheik MC fut le premier à lancer un coup de gueule, depuis sa page Facebook, qui compte plus de 14.600 followers. « Non, nous ne sommes pas dans une zone de guerre ni victimes d’une catastrophe naturelle. Nous sommes juste dans une capitale où en 2024, des incompétents qui nous chantent une émergence en 2030, sont incapables de fournir de l’eau à la population. L’art de la communication pourrait faire croire qu’un accident s’est produit il y a quelques jours et a perturbé la régularité de la fourniture en eau dans nos foyers, mais les habitants de certains quartiers attendent la goutte depuis une coupure, depuis plusieurs années voir des décennies comme à Hadoudja », a taclé le rappeur, natif de la capitale Moroni, dont le dernier son « Basss » qui signifie « stop » ou « assez », dans lequel il dénonce les coupures d’eau cumule déjà 5.2 millions de vues sur la plateforme YouTube. L’interprète de Mwambiye, qui n’a jamais oublié le quotidien difficile de ses compatriotes dans ses chansons, n’a visiblement pas pu se retenir voyant que la crise de l’eau dans la capitale ne fait qu’empirer. A l’origine de cette colère partagée par de nombreux Comoriens, le déblocage de 59 millions de francs comoriens (119.000 euros) par l’État pour la distribution de quelques gouttes d’eau dans les quartiers de Moroni. La cause ? La société comorienne d’exploitation et de distribution d’eau (Sonede) a sorti un communiqué, le 4 août, pour informer les habitants qu’elle entreprend des travaux de remplacement d’une pompe dans l’une des principales stations dénommée Onu4. « Ces interventions pourraient entraîner des perturbations dans la distribution de l’eau ainsi que dans la livraison d’eau par camion-citerne. Nous nous excusons de ces désagréments », a écrit le service de communication de la Sonede.

Jamais de stabilité

Pour tenter de calmer la frustration de la population de la capitale de l’Union, le secrétariat général du gouvernement, dirigé par le fils d’Azali Assoumani, a dévoilé, le 16 août, un programme de distribution. « À la demande de la Sonede, le gouvernement a décidé d’agir en décaissant les 59 millions de francs qui serviront à louer entre autres, des camions pour la distribution de l’eau dans les différents quartiers de la capitale et pour s’assurer que les familles aient accès à l’eau pendant la période des travaux », détaille le communiqué qui révèle la mise en place d’un comité de suivi. Pour le 15 août, près de quatorze mosquées étaient sur la liste. Confiée à la mairie de Moroni, l’opération a également ciblé des citernes communautaires. Les travaux sont censés durer trois mois. Pour une partie de la population, ces réhabilitations citées comme la source de ces perturbations ne sont qu’un prétexte dans la mesure où la Sonede n’a jamais été capable d’alimenter Moroni. « Il n’y a jamais eu de stabilité dans l’approvisionnement en eau. Avant les travaux, on pouvait passer jusqu’à une semaine sans qu’une goutte d’eau ne coule dans les bornes fontaines et maintenant c’est encore pire. Nous comptabilisons deux mois sans eau. La seule option qui reste est l’achat », a témoigné Ismaël, résidant de Mbuzini, un quartier situé au centre de Moroni, près de la zone des banques. Samira, mère de deux enfants, vit également à Iroungoudjani, au centre-ville. « Personnellement, ça fait trois semaines que j’achète de l’eau. Dimanche soir, on en a eu un peu. Il y a une semaine, un voisin à moi n’avait réussi à remplir seulement une bouteille, je dis bien une bouteille et non un bidon. Je précise que c’est une double peine pour nous parce que nous peinons énormément à se faire ravitailler par les revendeurs car la quantité que nous sollicitions est insignifiante à leurs yeux », a confié la mère de famille.

120 euros par semaine

Autrefois plus ou moins épargné, le quartier de Madjadjou, au sud de Moroni, a vu son rythme d’alimentation se dégrader ces derniers temps en particulier. « Depuis que ces pénuries se sont accentuées, certains foyers ne sont pas en mesure de préparer à manger faute d’eau. Les livreurs ne passent plus. Tout le monde se rue vers les habitants domiciles qui ont des citernes. Mais en raison de la demande, chaque famille a seulement droit à deux bidons de vingt litres chacun », clarifie Mohamed qui a révélé que pour les besoins naturels, des gens sont obligés d’acheter de l’eau minérale. La situation est encore pire dans les zones oubliées depuis fort longtemps comme Mangani, où la docteur Soumaihat Ahmed Soilihi a installé son cabinet médical. Le 8 août, dans la soirée, cette gynécologue obstétricienne très connue dans le pays avait dû lancer un appel à l’aide sur Facebook. Elle ne demandait qu’un tuyau pour la livraison de quelques litres d’eau. « Nous comptons déjà six mois sans eau. Pour survivre, je n’ai pas d’autre choix que d’acheter à Vuvuni, où se situe la principale station de pompage. Personnellement, je commande un camion par semaine. C’est pour l’usage domestique et le cabinet aussi. S’il n’a pas plu, j’utilise en moyenne un camion par semaine. Ça me revient à 120 euros », révèle la médecin qui exerce à l’hôpital El-Maarouf. La gynécologue, comme les autres citoyens, se demande comment l’État va gérer le prochain centre hospitalier de sept étages en construction avec ces interminables pénuries d’eau. « Avec l’eau de la Sonede, impossible de tenir », tranche la professionnelle de santé. Samedi, lors d’une visite dans le chantier en réhabilitation, le directeur de la Sonede, Soundi Goulam, avait été interpellé par les journalistes sur la question, ce dernier a assuré que le nouvel hôpital sera épargné par de ces problèmes d’eau car la Banque mondiale va financer son adduction en eau et son électrification.

Précision sur le prix de la location des parcelles agricoles de l’Epfam

Une erreur de compréhension de notre part a été effectuée dans notre article intitulé « On lutte pour que les prix des terres agricoles ne flambent pas », paru dans le Flash Infos daté du vendredi 16 août 2024. Alors que nous avons écrit que l’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (Epfam) louait généralement ses parcelles agricoles au prix de 1.200 euros mensuels par hectare, il s’agit en fait du montant annuel de la location. Nous prions nos lecteurs et l’Epfam de nous excuser pour cette erreur.

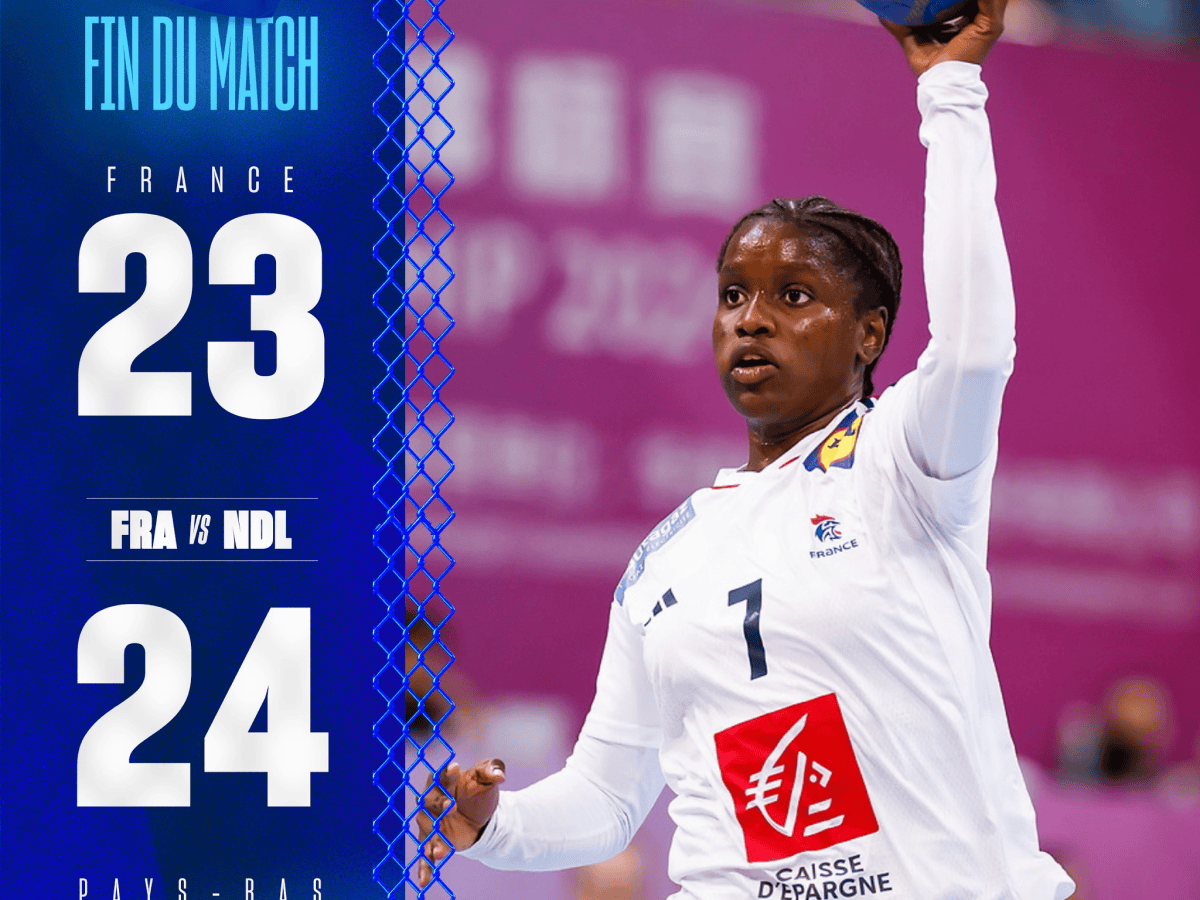

Handball : un rebond attendu pour Dawiya Abdou et les Bleuettes

L’équipe de France des moins de 18 ans féminines survolait son championnat du monde de handball, qui a lieu actuellement en Chine, avant de tomber de peu face aux Pays-Bas, ce dimanche (22-23). Sur son aile droite, Dawiya Abdou n’a pas à rougir, tant la Mahoraise empile les buts avec 22 points inscrits sur 26 tentatives. L’ex-joueuse de Combani, qui jouera en élite à Chambray Touraine Handball dès son retour en métropole, montre régulièrement ses qualités en contre-attaque.

Elle a joué un rôle prépondérant dans les trois matchs de poule remportés facilement contre l’Inde (50-14), le Kosovo (16-44) et le Brésil (34-18). Si les Pays-Bas se sont avérées un faux pas pour les Bleuettes, l’heure est maintenant au rebond contre le Japon (mardi à 11h, heure de Mayotte) dans leur dernier match de poule, avant des quarts de finale, dès jeudi.