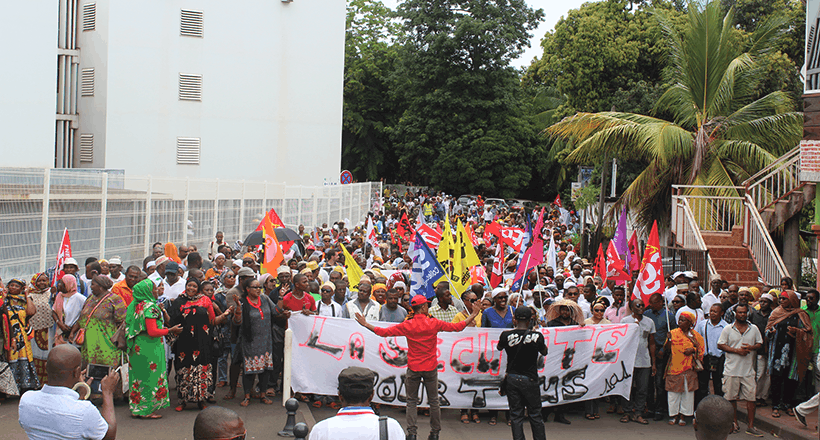

Entre les différentes opérations escargot au nord, centre et sud de l’île, la grève menée par le SNUipp-FSU et le blocage par les autorités de la rue du service des migrations et de l’intégration via des grilles anti-émeutes, Mamoudzou semblait à l’arrêt hier matin, tandis que les files de voiture s’allongeaient inexorablement sur le reste de l’île. Reportage.

S’inscrivant dans le cadre du mouvement social initié par une intersyndicale mahoraise, les opérations escargot des conducteurs de bus ont surpris la population qui s’apprêtait à se rendre au travail ce jeudi matin. Ayant débuté entre 3h et 4h du matin au nord, au centre et au sud de l’île, cette action a quasiment paralysé la circulation routière de l’île jusqu’à la pause méridienne. Convergeant vers le rond-point de la Barge, plusieurs dizaines de cars scolaires ont bloqué en début d’après-midi ce point névralgique du centre de Mamoudzou. « [Pour les prochains jours], nous allons innover », prévient Mikidadi Moussa, porte-parole des conducteurs en droit de retrait depuis plus de trois semaines. « Tout en restant dans la légalité, (…) au fur et à mesure, ce sera géant. Si on doit court-circuiter l’économie de l’île, on le fera », menace-t-il.

.png)

Ces blocages ont conduit le mouvement parallèle mené par le collectif des associations de Mayotte à s’essouffler quelque peu jeudi (pour rappel, ce groupe a été très actif dans les actions de manifestation devant le service des migrations et de l’intégration de la préfecture mercredi). Cependant, le noyau dur s’est réuni en début d’après-midi place de la République afin de décider de la suite des opérations. Safina, porte-parole du collectif des associations de Mayotte, a affirmé qu’en tout cas, les membres cherchaient à « faire quelque chose qui va durer ».

Anticipant d’éventuels débordements à l’image de ce qui s’est passé mercredi, les autorités ont choisi de déployer un dispositif de sécurité autour du bâtiment abritant le service des migrations et de l’intégration de la préfecture de Mamoudzou. Des grilles anti-émeutes et une importante mobilisation des forces de l’ordre (une quarantaine d’agents) protégeaient cette zone sensible, les grilles bloquant même totalement l’accès à la rue de ce service. Jeudi, il était d’ailleurs totalement vide, une majorité d’agents n’ayant pu rejoindre leurs bureaux en raison des problèmes de circulation, a indiqué la préfecture. Ce dispositif pourrait être renouvelé, en cas de menace, si les autorités le jugent nécessaire.

« Attentisme de l’Etat »

Du côté du vice-rectorat, quelques enseignants grévistes sont parvenus à rejoindre le point de ralliement. Ce jeudi, une grève menée par la FSU était prévue mais a peu mobilisé, en raison des difficultés de circulation. Malgré tout, une petite trentaine d’irréductibles étaient venus protester contre la « dégradation » du système éducatif et les violences scolaires, a indiqué Henri Nouri, secrétaire général Snes-FSU Mayotte. « Il y a eu une hausse des effectifs [scolaires] de 80% sur 10 ans », dénonce le syndicaliste qui a porté devant les directeurs de cabinet de la préfecture et du vice-rectorat jeudi un certain nombre de revendications telles que la mise en place d’une politique d’attractivité visant à attirer davantage de titulaires et non plus seulement des contractuels, l’augmentation du rythme des constructions scolaires et des effectifs – « Nous souffrons d’un sous-encadrement général que ce soit pour les infirmiers, les assistants sociaux, les psychologues » –, et l’instauration de points de restauration scolaire, entre autres. Henri Nouri a dénoncé « l’attentisme de l’Etat qui laisse pourrir les choses [comme au lycée de Kahani] ». Sur cette dernière situation particulière, le secrétaire général a déploré « cette violence qui [fait] que les conditions de travail sont de plus en plus intenables ». Pour Henri Nouri, les personnels de cet établissement seront certainement poussés à reprendre le travail « sans véritable changement ».

A l’issue de sa rencontre avec les directeurs de cabinet de la préfecture et du vice-rectorat, la FSU a rapporté quelques éléments de réponse donnés par les deux instances. Selon le syndicat, la préfecture aurait déclaré que « les forces de l’ordre sont déployées sur les sites à chaque fois qu’il est nécessaire » mais aurait « [avoué] à demi-mot [son] incapacité à être partout au même moment » et aurait proposé « de la co-construction en matière de sécurité entre les parents, l’Etat et les collectivités ». Sur la question des constructions scolaires, le directeur de cabinet du vice-rectorat aurait rappelé « la rénovation du bâtiment D du lycée de Kahani, le projet du lycée de Kwalé, Longoni et Mtsangamouji ».

Difficile, au regard de la fragmentation des mouvements et de la nébulosité de certains d’entre eux, de prévoir les actions qui seront menées dans les jours à venir.

Une tournure que décrient certains syndicats

Par voie de communiqué, la CGT Educ’action a fait part jeudi de sa décision de suspendre le mouvement de grève car « il règne (…) une regrettable confusion quant aux objectifs du mouvement ». Deux jours après la mise au point de la FSU, déclarant que « nos drapeaux ne doivent pas être associés à une manifestation qui s’est traduite par un arrêt hautement symbolique devant le service des étrangers de la préfecture » et qui n’est pas « [exempte] d’amalgames et de stigmatisations », c’est au tour de la CGT Educ’action Mayotte de clarifier sa position. Ainsi le syndicat « refuse que ce mouvement social unitaire soit l’objet d’une quelconque forme de récupération et ne souhaite, en aucun cas, s’associer à des actions stigmatisant une partie de la population ».

Mansour Kamardine s’indigne

Dans un communiqué envoyé à la presse jeudi, Mansour Kamardine s’indigne. Ainsi le député craint-il qu’après « plusieurs mois de mépris vis-à-vis de la communauté éducative de Mayotte, le ministère de l’Education nationale [ne prenne] le risque de déclencher la colère ». Pour Mansour Kamardine, « le Gouvernement passe de l’indifférence à la provocation vis-à-vis des élèves, des familles, des enseignants, des conducteurs de bus scolaires, des agents en charge de la sécurité et plus largement vis-à-vis de l’ensemble des habitants de Mayotte ». Le parlementaire fustige « l’absence de réponse de l’Etat » et son « dédain » qu’il qualifie de « dangereux » et conclut : « La situation est intenable. Je demande au Gouvernement d’agir avant qu’elle ne devienne incontrôlable ».